中國對外直接投資的逆向綠色溢出效應研究

——基于區域面板數據的分析

劉文勇,郭新利

引言

始于20 世紀90 年代的本輪全球化中,跨國公司直接投資的實踐促進了對外直接投資與綠色發展關系的理論研究,代表性的研究觀點有三種:一是“污染避難所假說”,即跨國公司為了躲避規制將污染產業轉移至東道國,如Xing 與Kolstad 認為成本和利潤差、投資與生產限制是影響產業轉移的主要因素;①Y.Q.Xing,C.D.Kolstad,“Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment?”,in Environment and Resource Economics,2002,Vol.21,No.1,pp.1-22.二是“污染光環假說”,即跨國公司的先進工藝與技術促進了東道國環保技術水平提升,如Birdsall和Wheeler 針對部分跨國公司的實證研究證明了這一點;①N.Birdsall,D.Wheeler,“Trade Policy and Pollution in Latin American:Where are the Pollution Havens?”,in Journal of Environment&Development,1993,Vol.2,No.1,pp.137-147.三是“污染規模假說”,即跨國公司投資促進了東道國產業擴張與產量增加而帶來污染量的增加,如Zarsky認為專業化的跨國公司提高生產效率的同時,必然使得東道國污染隨著產量而規模化擴大。②L.Zarsky Havens,“Halos and Spaghetti:Untangling the Evidence about Foreign Direct Investment and the Environment”,in Foreign Direct Investment and the Environment,1999,Vol.38,No.6,pp.47-73.以上研究主要基于對外直接投資的東道國環境影響分析而展開,即所謂的“外商直接投資的綠色溢出效應”研究。

上述理論觀點在中國吸收外商直接投資的實踐中得以部分檢驗。中國在1992 年黨的十四大正式確立了中國特色社會主義市場經濟體制,其后不斷旗幟鮮明地推進改革開放,國家發展與本輪全球化發展實現了高契合度的同步演進;大規模吸收的外商直接投資為中國經濟發展提供了技術、資金與管理經驗,與此同期的資源過度消耗與環境污染問題也不斷加劇。2002 年黨的十六大提出“科學發展觀”,在人與自然、國內發展與對外開放的和諧與統籌發展方面提出重大戰略思想,成為指導21 世紀中國吸收外商直接投資實踐工作的重要方法論。進入新時代以來,中國特色社會主義市場經濟理論與實踐發展經歷了重大飛躍,在深化認識經濟社會發展客觀規律的基礎上,“十三五”規劃中首次將“綠色發展”納入五大發展理念,這是當代馬克思主義中國化發展的新成就與新境界。黨的十八大以來形成的習近平生態文明思想中關于“人與自然和諧共生”“綠水青山就是金山銀山”“良好生態環境是最普惠的民生福祉”“山水林田湖草沙是生命共同體”“用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境”等思想將人與自然、經濟增長與環境保護、當前發展與永續發展進行了系統辯證的闡釋。目前,中國已經實現了思想觀念上對綠色發展的認識轉化,正在進入推進綠色發展的生產力技術創新、政治上層建筑中制度與組織機構法治化構建、思想上層建筑中社會文化塑型以及包括了生產活動規制與生活行為習慣養成的全面推進的發展階段。上述表明,中國作為發展中國家吸收外商直接投資及其對國內綠色發展溢出效應的初級階段已經走過,正在進入追求綠色發展為代表的高質量發展階段。同時,從角色轉換角度來看,中國已經由資本“凈流入國家”轉為“凈流出國家”,隨著中國對外直接投資的加快發展,通過開展對外直接投資來提升本國的綠色發展已成為中國參與跨國投資活動的新的發展追求目標。

從當前和今后來看,正確認識和處理好開放與綠色發展之間的辯證關系是完成中國特色社會主義現代化建設目標與任務的根本要求之一。開放是國家繁榮發展的必由之路,國內國際雙循環的新發展格局要求開放進入高質量發展階段,由“價值鏈低端”向“價值鏈高端”、由“拉動經濟增長”向“推動經濟綠色發展”轉型升級;綠色是永續發展的必要條件,綠色發展要求高質量開放實現綠色化。在雙循環發展格局下,資本項下國際經濟活動對國內經濟綠色發展的影響表現為外商直接投資的綠色溢出效應與對外直接投資的逆向綠色溢出效應。以往學者對于中國對外開放經濟實踐的考察,更多關注于前者,對于后者的研究相對不足。在中國經濟“高質量走出去”的新時代背景下,中國對外直接投資的逆向綠色溢出效應研究應更具時代現實價值。本文將基于對外直接投資的逆向綠色溢出效應機制分析,展開針對中國進入新時代以來的綠色發展評價以及對外直接投資逆向綠色溢出效應的實證檢驗分析。

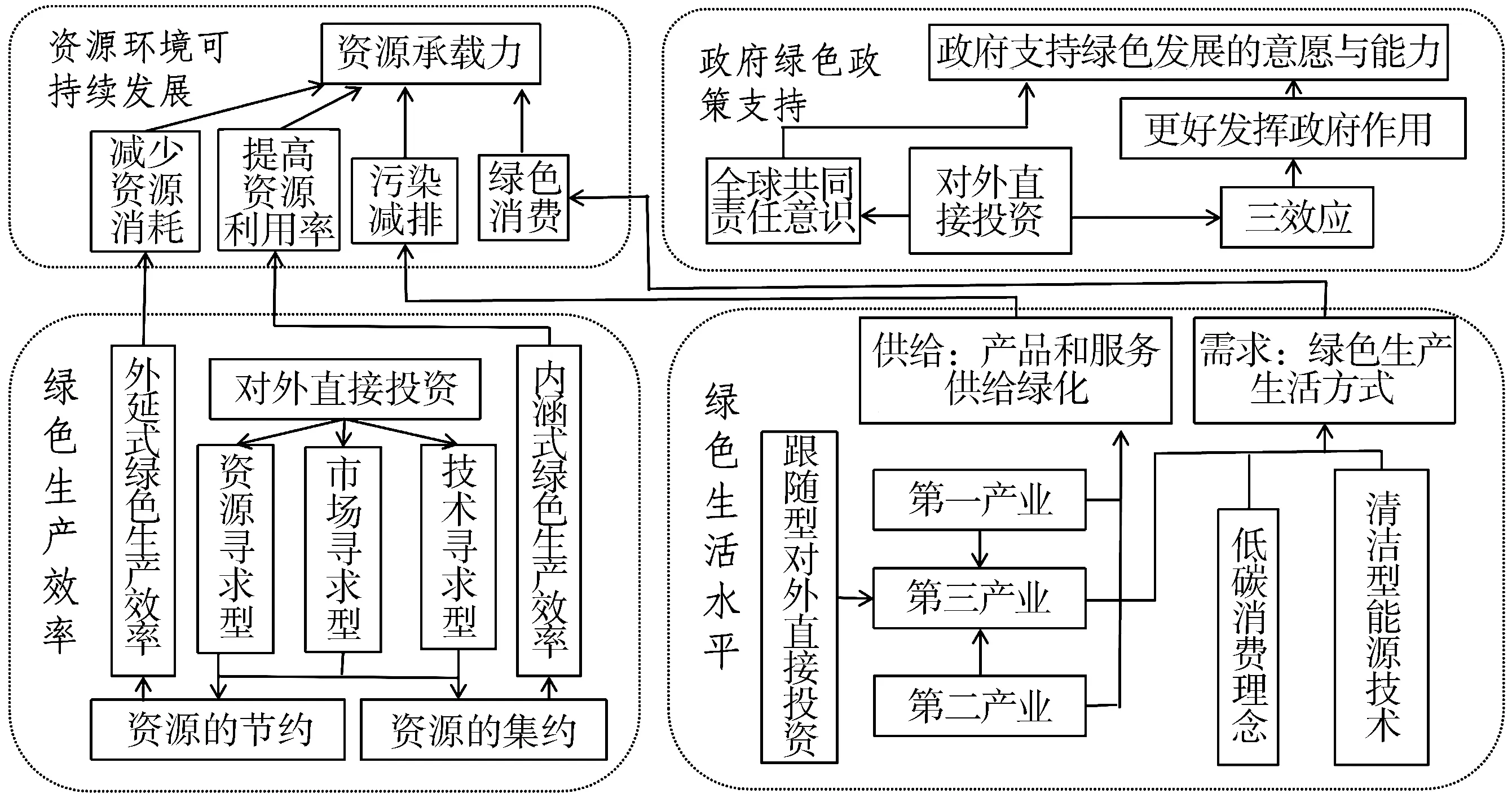

一、中國對外直接投資的逆向綠色溢出效應機制分析

隨著新興市場經濟主體的崛起,基于逆向思維與問題導向的研究視角,發展中國家通過對外直接投資逆向影響母國綠色發展的研究范疇引起學界關注。如Zhou 等人將對外直接投資對母國“在能源、管理和生產方面獲得巨大的效率提升”稱為逆向綠色溢出效應;根據母國獲取綠色溢出效應的動機差異,Zhou等人又將其分為逆向直接綠色溢出和逆向間接綠色溢出;①Y.Zhou,J.J.Jiang,B.Ye,et al,“Green Spillovers of Outward Foreign Direct Investment on Home Countries: Evidence from China’s Province-Level Data”,in Journal of Cleaner Production,2019,Vol.215,No.1,pp.829-844.根據逆向綠色溢出效應傳導渠道的差異,Anderson 和Sutherland 強調了更近物理距離的重要性,②J.Anderson,D.Sutherland,“Entry Mode and Emerging Market MENs:An Analysis of Chinese Greenfield and Acquisition FDI in the United States”,in Research in International Business and Finance,2015,Vol.35,No.1,pp.88-103.Piperopoulos 等人提出了觀察和模仿獲得隱性知識的途徑,③P.Piperopoulos,J.Wu,C.Wang,“Outward FDI,Location Choices and Innovation Performance of Emerging Market Enterprises”,in Research Policy,2018,Vol.47,No.1,pp.232-240.Stoian則認為子公司在東道國合規發展的綠色標準反饋成為母國總公司經營標準是影響母國綠色發展的途徑之一。④C.Stoian,“Extending Dunning’s Investment Development Path: The Role of Home Country Institutional Determinants in Explaining Outward Foreign Direct Investment”,in International Business Review,2013,Vol.22,No.3,pp.615-637.我們可以結合中國對外直接投資的國情特點,在其中梳理挖掘出中國對外直接投資的逆向綠色溢出效應機制。本文從生產效率、生活水平、資源環境與財政政策四個維度,展開機制分析(如下圖1所示)。

圖1 對外直接投資逆向綠色溢出的效應機制

一是作用于綠色生產效率提升的效應機制:(1)從石油與鐵礦石等領域的中國企業海外直接投資案例中,我們可以發現:資源尋求型對外直接投資通過獲取國內短缺的資源稟賦如石油與礦產等,可以減少國內資源的開發與使用、彌補國內資源需求缺口,維持國內產業運轉,上述結果促進了“單位產出不變情況下的國內資源稟賦投入減少”,即綠色生產效率得到提升。(2)從中國高新技術企業在海外技術密集地區投資設立研發中心或并購擁有核心技術海外企業的案例中,我們可以發現:為了“學習—消化—吸收—再創新”先進技術的“出海行為”,對于母國的生產效率提升發揮了重要作用,可以實現“單位資源投入不變情況下的產出增長”,即綠色生產效率的提升。(3)從中國家電、紡織等國內市場飽和行業的對外直接投資案例中,我們可以發現:為消化過剩產能與處置國內“夕陽”產業的市場尋求型對外直接投資,促進了國內產業結構升級與供給側結構性改革,實現了國內資源優化配置的“騰籠換鳥”作用,反映在綠色生產效率提升方面表現為國內資源向技術密集型、低能耗、低污染、高附加值產業的轉移。上述研究基本涵蓋了以下認知,即增加海外資源的國內供給與替代國內相對落后產業的結構調整有助于中國國內資源稟賦使用的節約化與集約化發展,拓展與深化技術吸取渠道的海外研發中心有助于國內直接吸收先進技術或通過逆向工程獲取先進技術;擴大海外企業并購活動有助于通過海外員工回國工作帶回技術與管理經驗以及與東道國建立上下游產業鏈關系來加速母國綠色生產效率提升;進一步總結,可分為“國外資源使用替代國內資源消耗的外延式綠色生產效率提升”與“減少單位產出資源消耗的內涵式綠色生產效率提升”。

二是作用于綠色生活水平提升的效應機制:(1)從中國金融服務、運輸服務、文化康養服務等行業的對外直接投資案例中,我們可以發現:圍繞第一、二產業“走出去”能力提升的第三產業“跟隨性走出去”倒逼著本國服務業快速發展,表現為服務業理念、模式與水平的提升,其直接帶來的是國內服務業供給的綠色化發展,其中,生活性服務業的變革直接影響到綠色生活水平的提升。(2)從中國對外直接投資的“五通三同”①所謂“五通三同”即中國在“一帶一路”倡議中所秉持的政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通,以及利益共同體、命運共同體和責任共同體。中,我們可以發現,隨著中國與世界經濟的交織度愈發密集、系統內生性越發顯著,圍繞低碳經濟所推進的清潔型能源技術應用與低碳式消費理念在政府政策制定層面的具體落實,已經對國內居民生活設施、交通出行方式、餐飲文化等綠色生活方式產生改變性影響。總結上述認知,通過對外直接投資逆向影響了面向居民消費的產品與服務供給本身綠色化生產以及需求主體的綠色化消費,促進了綠色生活水平的提升。

三是作用于資源環境可持續發展的效應機制:對外直接投資的資源環境可持續發展效應機制是前述的綠色生產效率與綠色生活水平提升效應機制的延伸。具體來講:(1)外延式綠色生產效率提升減少了國內資源消耗,提升了國內資源承載力水平。(2)內涵式綠色生產效率提升促進了資源利用率,延長了資源消耗周期。(3)生活產品與服務的綠色供給減少了污染排放,促進了資源的可持續利用。(4)生活產品與服務需求的綠色化促進了可持續消費的發展。總結上述認知,生產與消費端或供給與需求側對資源的節約/集約消耗與使用、可再生資源的開發與創造、資源使用系統/模式的改善與創新等,促進了生產力創新發展與生產關系和諧調整,最終提升了資源環境承載力,促進了資源環境可持續發展。

四是作用于推進政府綠色政策支持的效應機制:(1)從中國政府關于“碳減排”與“碳中和”等承諾的實施中,我們可以發現,中國通過對外直接投資在深度參與國際合作的同時,會主張/受到所謂“全球共同體”意識影響,這將進一步強化政府關于綠色發展的政策力度與資金投入。(2)從發揮市場決定作用和更好發揮政府作用以彌補市場失靈的角度,我們可以發現,通過發揮市場決定作用鼓勵經濟高質量“走出去”以實現經濟質量、結構、效率與效益的提升,將會促進經濟增長、加快產業結構調整與技術水平升級,即實現所謂的“三效應”②由Grossman和Krueger在1991年提出的“三效應”,即所謂的“規模效應”“結構效應”“技術效應”,強調了對外直接投資對母國在經濟增長、產業結構升級與技術進步方面具有明顯的影響。由此,可以引申出經濟增長帶來財稅增長,財稅增長使得政府的綠色發展資金投入能力增強;產業結構升級為政府財政增長奠定了未來基礎,技術進步在促進企業增收的同時也提升了企業的利稅上繳能力。總之,我們的分析焦點落在了政府用于支持綠色發展的財政支出能力方面。;同時,還要更好地發揮政府作用以彌補市場失靈,對外直接投資的“三效應”將有助于政府充盈用于綠色發展的財政資金投入,有助于政府提升引導綠色產業發展的財稅政策效果,有助于政府提高資金支持綠色技術創新成果的產出效率。總結上述認知,對外直接投資提升了母國經濟實力,無論是受到國際環境影響還是出于自我發展需要,母國政府在綠色發展資金投入和政策制定方面既提升了意愿也增強了能力。

上述效應機制作用的發揮還受到多種因素的影響,如東道國的對華政策往往是影響中國企業海外直接投資成敗的關鍵因素;傳統能源與清潔能源價格比會影響清潔新能源在生產生活中使用比例,促進或緩滯綠色生產效率與生活水平的提升;多元性消費文化對綠色消費的影響、政府政策對行為主體的激勵相容還具有不確定性等等。因此,上述效應機制的分析并非是完全確定的,還需要通過實證分析加以檢驗。

二、中國區域綠色發展評價與對外直接投資水平

考慮到中國對外直接投資發展的時代特征與進入新時代以來國內經濟綠色發展的現實,我們對中國對外直接投資逆向綠色溢出效應的實證檢驗將采用黨的十八大以來的省級面板數據進行分析。

1.中國區域綠色發展評價

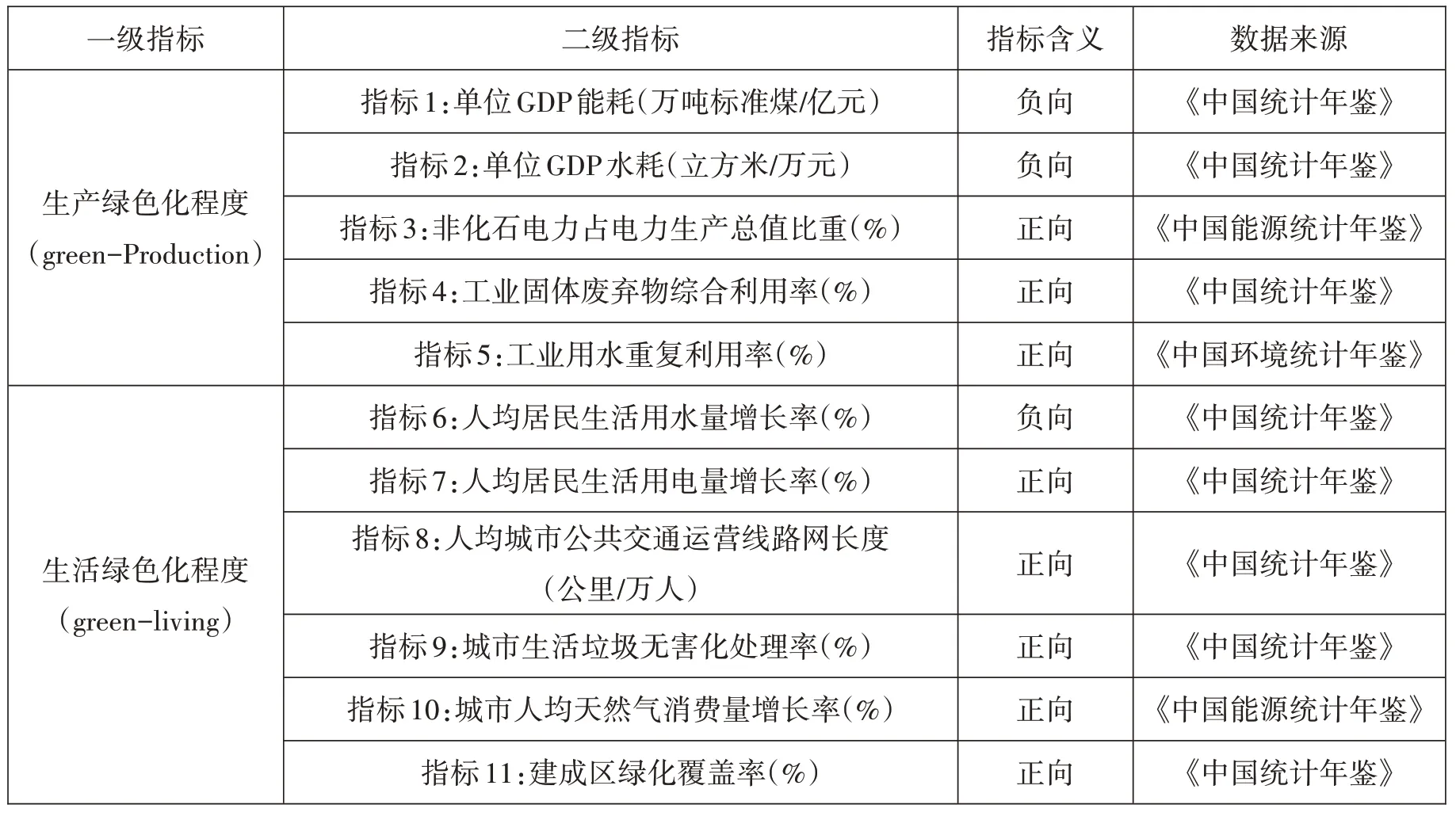

梳理綠色發展評價指標體系的文獻資料,可以發現:聯合國亞太經濟與社會理事會(UNESCAP)在2009年設計了生態效率指標體系,①ESCAP,“Eco-Efficiency Indicators:Measuring Resource-Use Efficiency and the Impact of Economic Activities on the Environment”,Pennsylvania:United Publication,2009,pp.3-9.世界知識產權組織在2010年按照《聯合國氣候變化框架公約》界定了8大類綠色技術,②分別為節能減排類、廢棄物管理類、能源節約類、替代能源生產類、交通運輸類、農林類、核電類、行政監管與設計類。經濟合作與發展組織(OECD)在2011年構建了綠色增長監測指標體系,③OECD,“Towards Green Growth:Monitoring Progress”,Paris,2011,pp.31-36.聯合國環境署(UNEP)在2012 年提出了綠色經濟測度指標體系,④UNEP,“Green Economy Indicators-Brief Paper”,UNEP,2012,www.unep.org/greeneconomy.上述指標體系大致包括了資源投入、生產效率、環境影響、規制政策、人類福祉等維度;此外,耶魯大學和哥倫比亞大學聯合制定了對國家和地區進行環境績效評估的全球環境績效指數(EPI),⑤YCELP,CIESIN,WEF,JRC.2012 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index.Palisades,New York:NASA Socioeconomic Data and Applications Center,2012,https://doi.org/10.7927/H48913SG.國內學者張歡、劉冰、朱金鵬等分別對湖北、山東、新疆等地進行了綠色經濟發展評價,所用指標大致涵蓋了創新驅動與高質量發展、綠色生產與綠色消費、美麗家園與環境友好等方面。⑥張歡、羅暢、成金華等:《湖北省綠色發展水平測度及其空間關系》,《經濟地理》2016 年第9 期,第158—165 頁;劉冰、張磊:《山東綠色發展水平評價及對策探析》,《經濟問題探索》2017 年第7 期,第141—152 頁;朱金鶴、葉雨辰:《新常態背景下新疆綠色經濟發展水平測度及空間格局分析》,《生態經濟》2018年第3期,第84—89頁+146頁。本文基于上述思想,在考慮到數據可獲得性的基礎上,結合前述的中國綠色發展效應機制分析的四個維度,從綠色生產、綠色消費、綠色環境、綠色政策四個方面,運用19 個二級指標構建了刻畫中國區域綠色發展的評價指標體系如下:

表1 區域綠色發展評價指標體系

注:單位GDP 水耗主要是指剔除生活用水量后的全部用水量與GDP 之比;非化石電力占電力生產總值比重是指風能、水能、核能、太陽能占全部電力生產總值的比重;環境污染治理投資包括工業污染治理、治理廢水項目、治理廢氣項目、治理固體廢物項目、治理噪聲項目以及其他項目完成的投資額,其中,2018 年數據缺失,經過作者處理補充;城市環境基礎設施建設投資主要是指水利、環境和公共設施管理業的全社會固定資產投資。

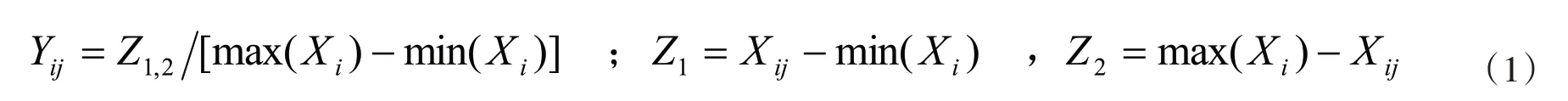

在上述指標體系中,生產綠色化程度指標體系反映的是生產過程中資源與能源消耗以及重復再利用情況,生活綠色化程度指標體系反映的是生活資源消耗趨勢、綠色生活方式以及生活環境改善情況,資源環境承載力指標體系反映的是資源環境對人類活動的承受或供養能力,政策支持綠色化發展指標體系反映的是政府改善環境的政策性資金投入情況。經過指標數據的收集與整理,共獲得19 個指標在2012—2019 年間30 個省份/自治區/直轄市①部分地區在19個指標中存在部分數據缺失,所以本文暫未將其納入研究范疇。的4560 個數據,其中,考慮到可獲得指標的數據統一完整性,所有數據均截止到2019 年。本文對數據指標處理的基本思路是:首先,為了克服各指標單位不一致問題,對各指標進行標準化處理,計算方法如公式(1)所示,經過標準化處理的指標數值越接近1代表越好;然后,運用熵權法來確定各指標權重,以避免主觀賦值帶來的誤差,計算方法如公式(2)所示,經過測算,4 項二級指標權重雖然在年度之間有所波動,但基本維持在0.30∶0.29∶0.27∶0.14;最后,將權重計算結果帶入公式(3),計算30 個省份/自治區/直轄市的綠色發展評價得分(計算結果如下頁表2 所示)。

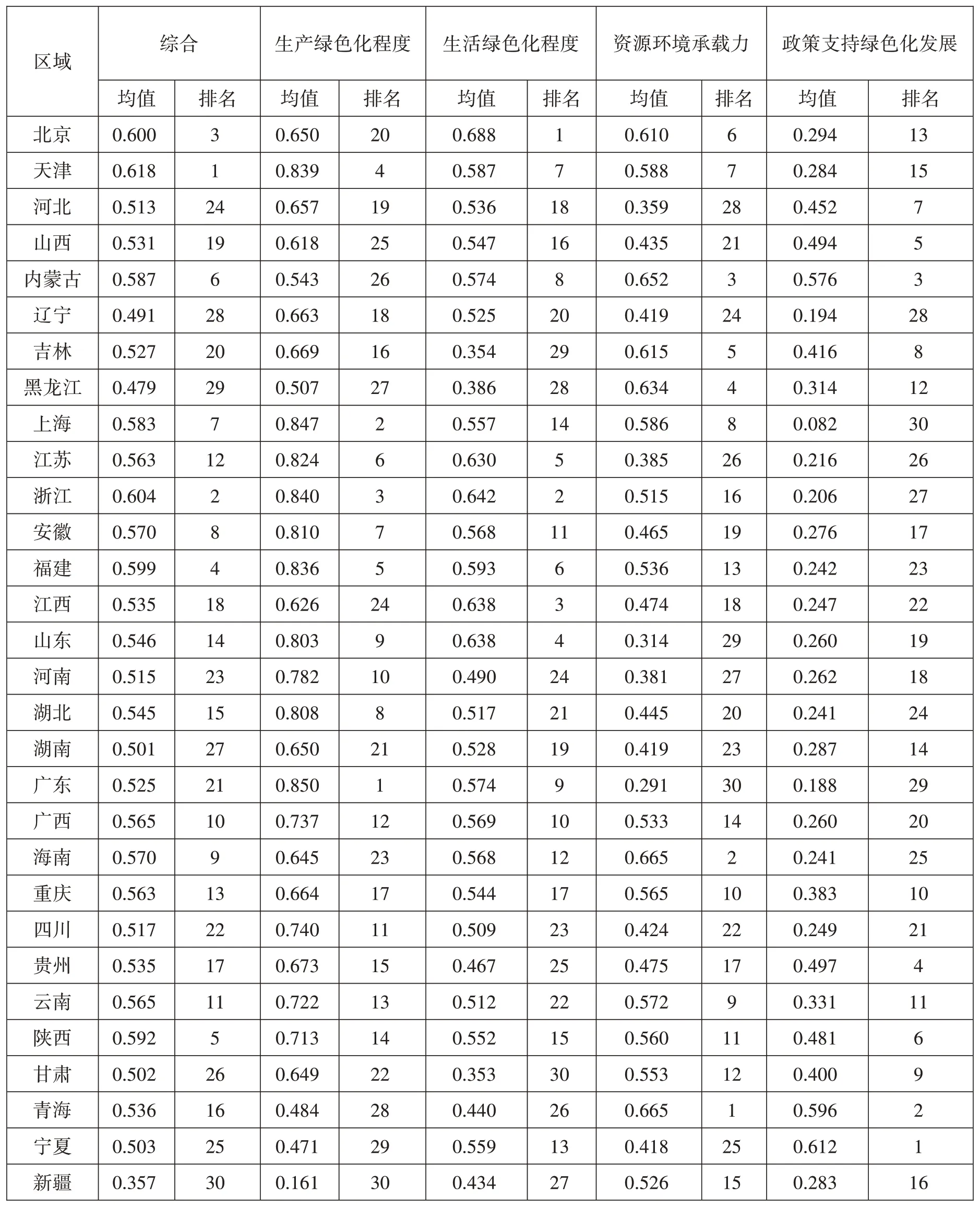

表2 2012—2019年區域綠色發展評價得分與排名情況

式中,Y為標準化處理后數據;X為原始數據;ij為第i個省份第j指標;Z1、Z2分別對應指標含義為負向或正向時與最優值的差距。

式中,W為通過信息熵計算各指標的權重,E為各指標的信息熵;K為指標個數即對應4個一級指標所涵蓋的二級指標個數,分別是5、6、5、3;n=30即30個省份/自治區/直轄市;如果Pij=0,則定義:

式中,Z為各省份標準化數據的加權得分;g分別代表指標一、指標二、指標三、指標四以及綜合得分;t為2012至2019年。

上述分析結果中,從綜合排名前1/3 的地區來看,有幾類情況值得關注:一是北京的生產綠色化程度二級指標排名位列全國第20 位,拉低了其全國綜合排名。這主要是由于北京地區重污染產業向外轉移,使得統計期內的非化石電力占電力生產總值比重、工業用水重復利用率指標較低,這實際上說明了北京的綠色發展是以舍棄工業發展為代價的。二是天津因為4 項二級指標中有3 項進入1/3、1項指標居中而贏得綜合排名第1 位,這反映了天津一方面受到“綠色北京”與“京津冀一體化”的影響,另一方面在生產綠色化發展方面也取得了較為明顯的成效,與北京的“去工業化”形成對比。三是綜合排名第2 位的浙江的政策支持綠色化發展指標偏低,這應該與其前期政府財政投入致使后期可投入空間相對縮小有關,與此相似的還有福建和上海,這說明這些城市綠色發展增速開始進入平緩期。四是4 項二級指標中僅有1 項指標進入前1/3,但綜合排名卻進入了前10 強的省份,如陜西、安徽、廣西,說明這些省份促進綠色發展的潛力空間明顯,即其余3 項指標排名目前均居于中游水平。五是內蒙古和海南主要憑借資源環境承載力而進入前10 強,它們的綠色發展綜合排名靠前主要是依靠先天資源稟賦。

此外,在綜合排名后1/3 的省份中,廣東的生產綠色化程度與生活綠色化發展程度二級指標排名位居全國第1 位和第9 位,但是其余2 項指標則位列全國倒數第1 位和倒數第2 位;寧夏的政策支持綠色化發展二級指標排名位列全國第1位,但生產綠色化發展二級指標卻位列全國倒數第2位;黑龍江的資源承載力位列全國第4 位,但其余指標中有2 項位列倒數第3 位和倒數第4 位,1 項指標居中,等等。上述省份綠色發展排名情況基本與人們的一般性認識相符,這說明本文所構建的綠色發展指標體系具有較好的科學性與代表性。

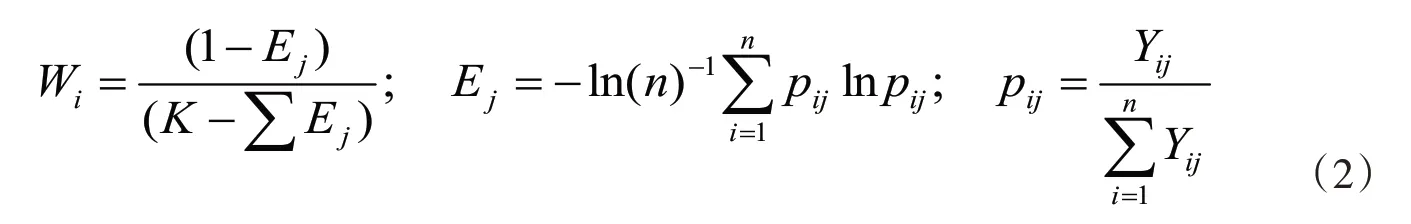

2.中國區域對外直接投資水平

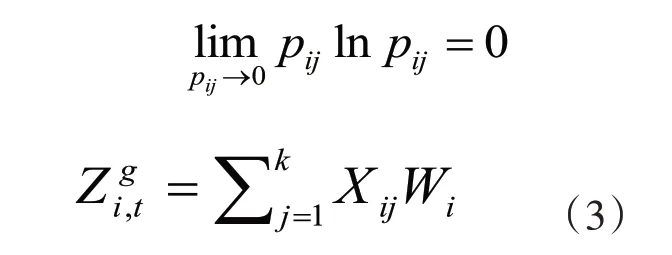

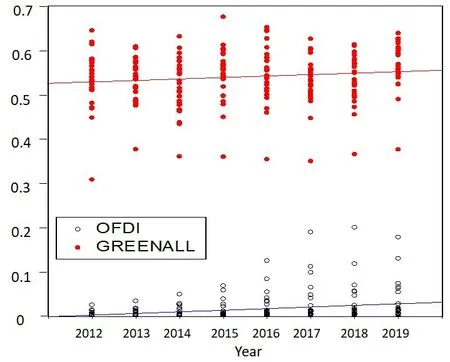

進入新時代以來,中國對外直接投資快速增長,2020年較2012年的流量增長1.75倍至1537.1億美元,全球排位上升至第1位;存量增長4.85倍至25 806.6億美元,全球排位至第3位,此期間內的流量增長占2020 年底存量規模的48.5%;①依據《2020年度中國對外直接投資統計公報》相關數據測算。從對外直接投資存量來源的區域分布看,東部地區占比由69.79%上升至81.75%,中部地區占比由9.05%下降至7.16%,西部地區占比由12.30%下降至8.34%,東北三省占比由8.86%下降至2.75%(如圖2所示)。新時代以來的中國對外直接投資流量為歷史存量做出了近一半的貢獻,而這其中,主要來源于東部地區省份。按照30個省/自治區/直轄市②這里為了與前述的綠色發展評價相對應,同樣忽略了部分地區的對外直接投資情況。劃分的對外直接投資與相對應的綠色發展綜合評價得分存在同樣的變化趨勢(如圖3所示)。

圖2 中國分區域的對外直接投資(存量)情況③東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆;東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江(其中,考慮到與前面的區域綠色發展評價相對應,香港、澳門、臺灣和西藏暫未包括其中)。

圖3 中國分區域對外直接投資與綠色發展趨勢

三、中國對外直接投資逆向綠色溢出效應的實證分析

基于前述的中國對外直接投資逆向綠色溢出效應機制分析及其構建的綠色發展評價指標體系與評價得分情況,這里,我們通過構建回歸模型、估計模型系數并對其進行穩健性檢驗與動態分脈沖效應分析,驗證逆向綠色溢出效應的存在性并發現其特征性。

1.模型設計

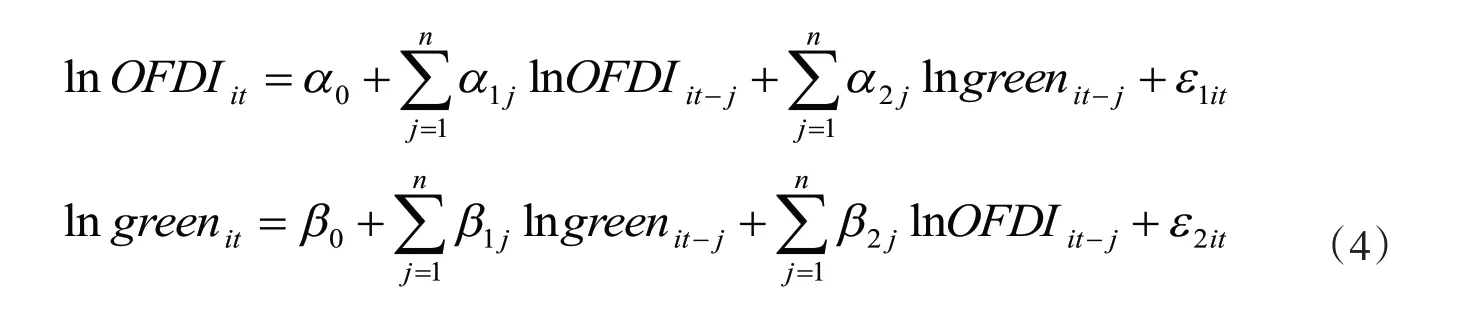

向量自回歸模型(VAR)通過建立系統的多方程回歸模型將所有變量視作內生,可以反映出變量之間的相互關系,但該模型要求具有較長的時間序列數據。20世紀90年代以來,在宏觀經濟學領域中面板VAR模型(簡稱PVAR模型)的廣泛應用克服了對數據長時間跨度的要求。本文采用國內30個省/自治區/直轄市的對外直接投資存量額度、綠色發展綜合評價得分構建PVAR 模型,同時對相應數值取對數,以反映彈性變化關系,具體方程如下:

其中,OFDI代表對外直接投資,green代表綠色化發展評價得分;i表示省/自治區/直轄市;t表示年份,j表示時間滯后階數。系數α2j反映的是綠色發展對OFDI的影響,若顯著大于零,說明綠色發展顯著促進了OFDI增長;系數β2j反映的是OFDI 對綠色發展的影響,若顯著大于零,說明OFDI促進了綠色發展顯著增長。

令yit=[lnOFDIit,lngreenit]為2×1 維向量,模型中包含了2 個內生變量,則PAVR(p)模型的第m個方程可以表示為:

其中,xit=是一個M·P×1 維向量,包含了所有內生變量的時滯項,bm是一個M·P×1維的系數向量,分別表示個體效應和時間效應,εitm為干擾項。

2.模型估計

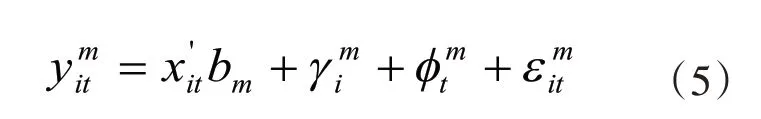

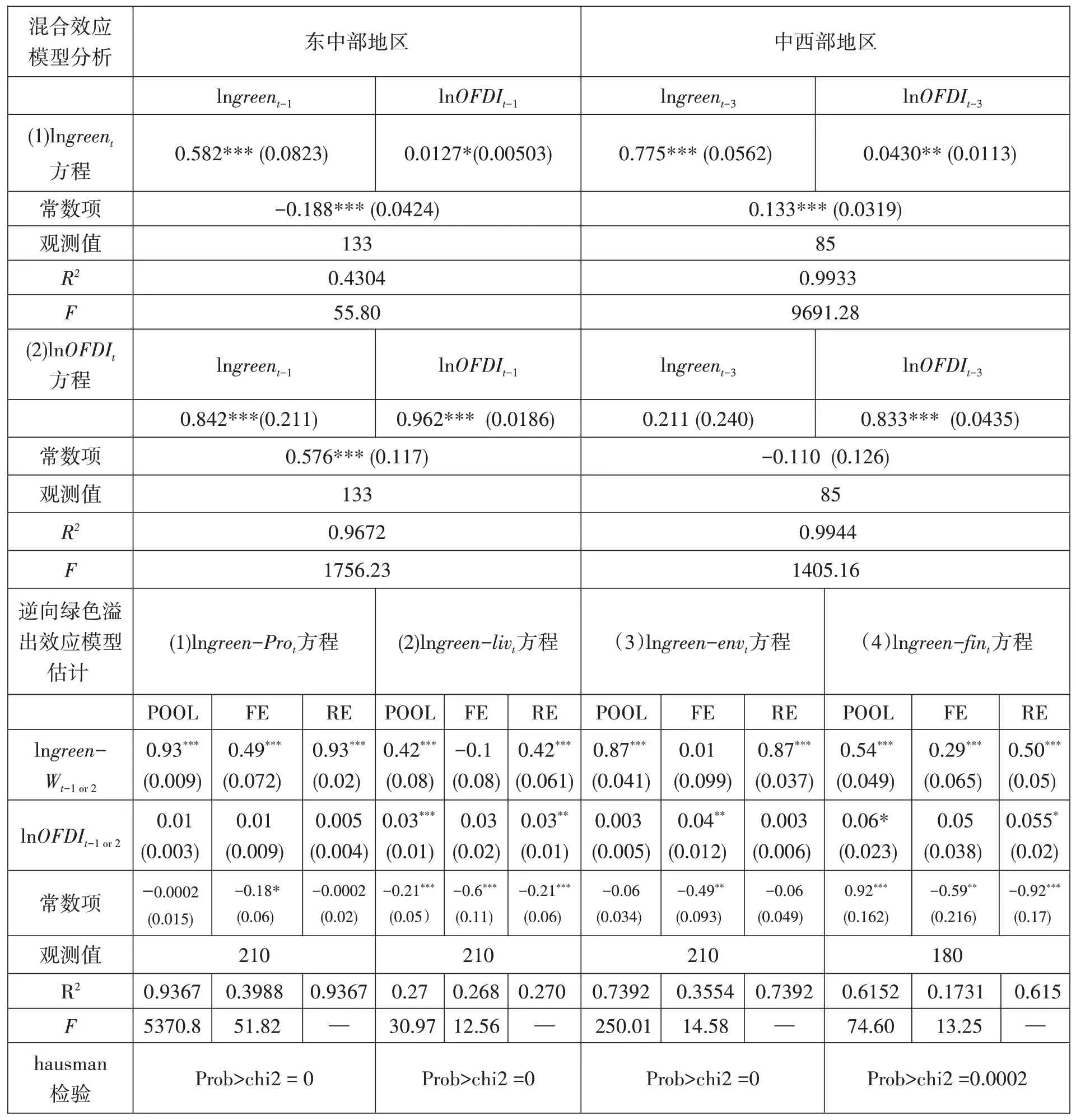

在正式估計PVAR 模型前,必須確定PVAR(p)模型的滯后階數p。本文采取常用的Akaike 信息準則(AIC)、Baysian 信息準則(BIC)、Hannan 和Quinn 信息準則(HQIC),依據信息量取值最小的準則確定模型的階數,如表3 中“滯后階數檢驗”部分所示,該模型為滯后1 階模型。一般來講,面板數據模型主要有混合效應、固定效應、隨機效應三種模型,本文采用三種模型的估計結果(見表3 中“模型估計結果”部分)、F檢驗和hausman檢驗表明,在三種模型中,應使用混合效應回歸模型對公式(5)進行估計。

表3 PVAR模型的滯后階數檢驗與估計結果

從表3 中可以看出:(1)綠色發展與對外直接投資受到上一期自身發展水平影響明顯,在1%水平上呈現顯著性影響,綠色發展受到上一期影響的彈性系數為0.753,對外直接投資受到上一期影響的彈性系數為0.946。(2)綠色發展受到對外直接投資影響,即“對外直接投資的逆向綠色溢出效應”在10%顯著性水平上存在,彈性系數為0.01。(3)綠色發展也促進了對外直接投資,在10%水平上顯著,彈性系數為0.39。(4)從二者互相影響的關系來看,綠色發展促進對外直接投資的作用明顯大于“對外直接投資的逆向綠色溢出效應”。

3.穩健性檢驗

為了呈現該結論的穩健性,我們采用兩種方式進行穩健性檢驗:一是按照東部+中部地區(19個省/自治區/直轄市)、中部+西部地區(17 個省/自治區/直轄市)進行樣本分割后展開PVAR 模型回歸;二是以綠色發展評價的4個二級指標代替綠色發展綜合評價指標作為被解釋變量,分析其與對外直接投資的關系,重點檢驗的是對外直接投資的逆向綠色溢出效應。

從表4中,我們可以發現:在按照東中部、中西部分別縮小樣本量的混合效應模型檢驗中:(1)與表3 結論對比,對外直接投資的確促進了母國綠色發展,東中部地區的彈性系數在10%顯著性水平上為0.0127,中西部地區的彈性系數在5%顯著性水平上為0.043。此外,我們還有一些新發現:中西部地區的對外直接投資逆向綠色溢出效應是東中部地區逆向綠色溢出效應的3.4 倍,國內“較欠發達地區”的逆向綠色溢出吸收能力明顯強于國內“發達地區”。這可能是因為我們對數據進行了求對數處理,將其轉化為彈性角度的增量考察,所以,這種差異反映的是中西部地區綠色發展的增速明顯快于東中部地區的情形。(2)綠色發展與對外直接投資均具有很強的跨期傳導性,即受前期發展影響明顯,對比表3的綠色發展跨期傳導的彈性系數0.753,這里分別是0.582(東中部地區)、0.775(中西部地區);表3中對外直接投資跨期傳導的彈性系數0.946,這里是0.962(東中部地區)、0.833(中西部地區),它們具有很好的趨勢一致性。(3)與表3相一致的是,東中部地區綠色發展也促進了對外直接投資,在1%顯著性水平上的彈性系數為0.842,但中西部地區關系不顯著性,究其可能的原因是,隨著東中部地區企業產品與服務綠色化發展升級,更符合東道國產業政策,因此促進了對外直接投資;而中西部地區企業產品與服務綠色化發展水平相對滯后,或者選擇非受東道國綠色產業政策限制的領域開展對外直接投資,因此,中西部地區綠色發展對對外直接投資的影響不顯著。

表4 穩健性檢驗

在對外直接投資的逆向綠色溢出效應模型估計結果中,可以看出:(1)對外直接投資對生活綠色化程度(green-liv)、資源環境承載力(green-env)、政策支持綠色化發展(green-fin)的影響分別在1%、5%和10%顯著性水平上的彈性系數是0.03、0.04和0.06,基本驗證了“逆向綠色溢出效應”的存在。(2)對外直投資對生產綠色化程度(green-Pro)的逆向溢出效應雖然未通過顯著性檢驗,但也呈現出相似的正相關性系數。由此可知,中國對外直接投資逆向影響母國綠色發展的主要效應表現為對綠色生活、資源承載力以及政府綠色政策的影響,而國內生產綠色化發展的動力應該主要還是來自于十八大以來的“五大發展理念”內生驅動。而且,客觀地講,中國對外直接投資的逆向綠色發展效應還是甚微的。無論是彈性系數的數值較小,還是4 個二級指標的顯著性問題,都說明中國政府、企業、社會與居民家庭對于綠色發展的內生共識正轉化內生驅動,來自于海外投資企業的技術與國內技術之間的梯度差距越來越小,其在國內的綠色技術外溢效應有限(也可能是國外的保護主義限制了技術的外溢);綠色低碳生活方式以及政府支持綠色發展與減排政策反而對于國家綠色發展治理體系與治理能力的提升更具有可借鑒性。

4.脈沖效應分析

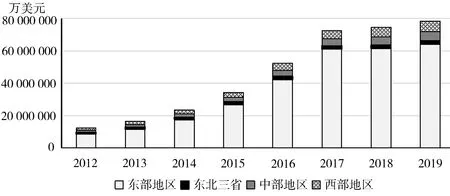

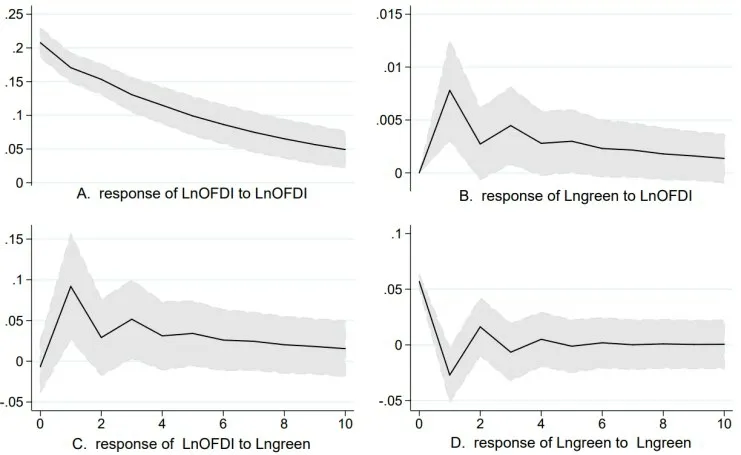

前述的PVAR 模型驗證了中國對外直接投資逆向綠色溢出效應的存在。接下來,我們通過脈沖響應函數分析來考察“外生沖擊”對內生變量的動態影響即中國對外直接投資與綠色發展相互影響的時間路徑。圖4 報告了PVAR 模型所估計的正交化的脈沖響應函數圖形,以及根據蒙塔卡洛模擬200 次得到的各自5%標準誤差的置信區間。圖形仍然顯示出了對外直接投資與綠色發展綜合評價指標之間具有較好的雙向互動效應。

圖4 中國對外直接投資與綠色發展評價綜合指標的脈沖響應

從圖4 中可以看出:(1)一個對外直接投資的正沖擊對綠色發展評價綜合指標當期影響為0,第二期以后均為正值且在第二期趨于最大(0.077),其后跌宕波動趨于下降,但在滯后10期內依然存在正面影響(參見圖B);當期對外直接投資對對外直接投資的正沖擊產生較大的正向影響,以后各期逐漸遞進,這說明對外直接投資存在慣性的增長,即初始海外投資會帶動后續的多期追加投資增長(參見圖A)。如政府推進“一帶一路”倡議,鼓勵企業“高質量走出去”促進了中國企業的對外直接投資增長,但是同期的綠色發展并未受到影響,而是在第二期產生最大的滯后影響,其后的影響降低,但總的說來,其對綠色發展的影響依然是正面的。這進一步說明了對外直接投資的逆向綠色溢出效應存在且具有時滯性,滯后一期內最為明顯。(2)一個綠色發展正向沖擊對當期對外直接投資具有微小的負向影響,第二期最大(0.096),其后也是跌宕波動趨于下降,但總體為正(參見圖C),這說明綠色發展在當期影響對外直接投資略有下降,但其后是正向影響;其趨勢與圖B 相似,這說明對外直接投資與綠色發展之間具有較好的交互影響。(3)一個綠色發展正向沖擊對當期綠色發展具有較明顯的正向影響,滯后一期影響為負,滯后二期影響為正,其后反復并在滯后6 期時,總體趨于0(參見圖D),這意味著外生沖擊如強制性政策規制,引起當期綠色發展指標明顯提升但不可持續,可能的原因是這些“外生沖擊”并不是決定綠色發展的關鍵唯一。如政府頒布“限塑令”,人們在當期會減少使用塑料產品,但在其后很多人也愿意付費購買塑料袋,于是出現反復,但在長期內影響逐漸消逝。可能的原因是政策存在“非激勵相容問題”,即用付費塑料袋取代免費塑料袋在短期內無法改變行為主體長期養成的消費習慣,此時政府及其相關部門的執行力尤為重要,“時緊時松”的執行力可能就是出現“反復”的原因之一。再如政府頒布“碳減排”指標,各省市會減少煤炭使用,但受限于替代能源與技術發展的成熟度或市場價格,可能存在的“矯枉過正”問題導致了煤炭的“報復性消費”,在“硬指標約束”與“使用需求”之間的搖擺,導致反復波動。

四、結論與對策建議

在中國經濟錨定高質量轉型發展的時代方位而不斷推進的過程中,綠色發展是中國式現代化新道路的內生特征,這是由當今世界格局形成的外生動力與國內發展全局決定的內生動力共同孕育的;開放發展要求國內外兩個市場互動交流,這又是“弄潮”世界百年未有之大變局與實現中華民族偉大復興戰略的路徑選擇。在綠色發展中擴大對外開放,在對外開放中促進綠色發展。中國對外直接投資逆向綠色溢出效應研究是對中國經濟高質量發展的具有新時代與新發展階段特征的維度解析。通過本文的分析,得出主要結論如下:

1.中國對外直接投資具有逆向綠色溢出效應的實踐經驗特征。基于投入產出視角的生產效率與能源效率提升或新能源與新要素替代使用的機制梳理,反映出中國資源尋求型、技術尋求型、市場尋求型對外直接投資在主客觀上可以影響國內生產的綠色發展;從“跟隨性對外直接投資”與綠色生活方式示范性影響的機制梳理,反映出中國對外直接投資可以促進國內生活資料供給與需求內容的綠色化發展。上述兩方面的綠色化發展提升了資源承載力,政府財政支持綠色發展的愿望與能力因為“高質量走出去”產生的“高質量引回來”而得到大幅提升,促進了由政府主導的綠色發展成效明顯提升。

2.中國對外直接投資存在逆向綠色溢出效應的實證檢驗證據。運用PVAR模型對中國對外直接投資與綠色發展在2012—2019 年的省域面板數據做回歸分析結果顯示:中國綠色發展存在較為明顯的自相關性,受對外直接投資影響的彈性系數為0.01,通過樣本重新分割后的穩健性檢驗是顯著的,此外,脈沖效應分析表明對外直接投資對綠色發展的影響在滯后一期內最為明顯,其后呈現動態衰減。而按照4個二級指標設定的綠色發展與對外直接投資的逆向綠色溢出效應模型估計結果顯示:生活水平綠色化程度、資源環境承載力與政策支持綠色化發展方面的逆向溢出效應顯著。綜而論之,中國對外直接投資存在可實證檢驗的逆向綠色溢出效應證據。

3.中國綠色發展促進對外直接投資增長的作用更為明顯。PVAR 模型估計結論表明,綠色發展促進對外直接投資的作用明顯大于對外直接投資的逆向綠色溢出效應,穩健性檢驗證明了該結論。由此可引申出“綠色發展促進對外直接投資,對外直接投資增長促進綠色發展,二者互為循環”的結論,在動態脈沖效應分析中又進一步證明了二者的雙向互動效應。

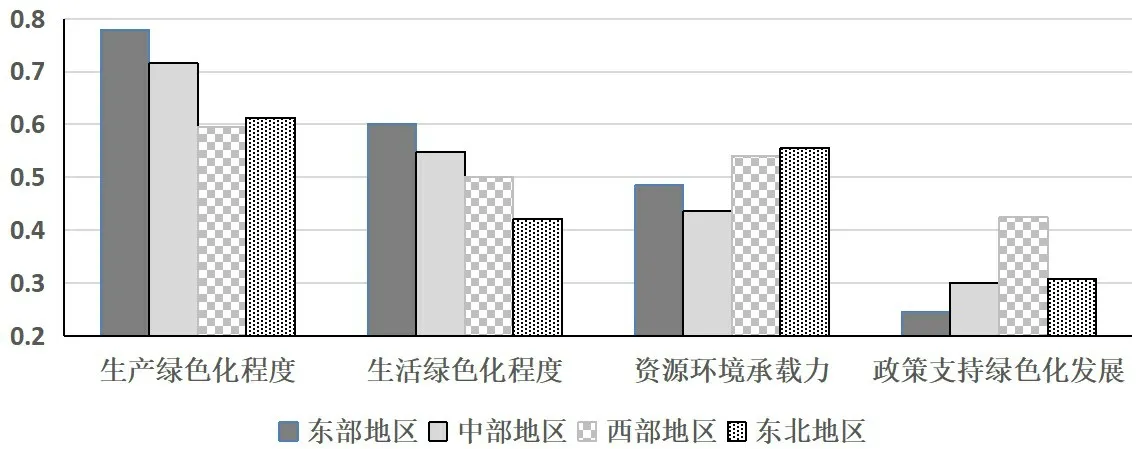

4.中國區域綠色發展綜合評價得分水平總體呈現為“東、中、西、東北”的降序排列。從4個二級指標的省域與年度平均水平的區域間比較來看(參見圖5):東部地區的絕對優勢在于生產效率與生活方式的綠色化程度高,劣勢在于財政投入比例較低;中部地區無明顯絕對優勢,但具有資源環境承載力水平低的絕對劣勢;西部地區具有政策支持綠色發展水平高的絕對優勢,以及生產綠色化程度低的絕對劣勢;東北地區具有資源環境承載力高的絕對優勢,以及生活綠色化程度水平低的絕對劣勢。

圖5 綠色發展二級指標的區域與年度平均水平(2012—2019年)

基于以上結論,提出對策建議如下:

一是在中國對外直接投資的引導政策中明確嵌入對于促進國內綠色發展技術與有效標準升級的制度安排,將政策著眼點落在鼓勵逆向綠色溢出效應機制發揮作用方面。如探討設計國內企業投資海外重點資源領域并與國內形成上下游供應鏈關系的所得稅優惠政策,搭建消化吸收海外綠色技術應用與轉化的國內外共享平臺,在資源型或相對過剩產業的轉型升級中設定“獎勵性質”或“紅線性質”的綠色指標,通過財政、稅收、金融等政策鼓勵綠色消費產品與服務的有效供給和有效需求發展及其供求均衡,因地制宜探討上級地方政府對下級地方政府財政投入綠色發展的配套投入機制。

二是樹立“中國綠色投資”的國家品牌形象。在“綠色發展—對外直接投資—綠色發展—對外直接投資……”雙向互動循環中,中國對外直接投資項目應該成為東道國區域范圍內的綠色發展典范與集聚中心,在發達東道國發揮“集聚—擴散效應”,才能在母國發揮好“學習消化—應用吸收—再創新”的作用;在欠發達東道國發揮“擴散—集聚效應”贏得信任與合作,才能為母國的“資源國內供應”與“海外市場開拓”取得長久共贏發展。

三是地方政府的綠色發展政策應各有側重,突出政策制定的科學性與針對性,確保政策“時間一致性”。東部地區用于綠色發展的財政投入絕對額很高,如廣東省2012—2019 年累計投入用于環境保護的財政資金3403 億元,位居全國第一位,但占財政支出比例卻并不高,拉低了該省的綠色發展綜合指標排名;從共同富裕發展目標的角度來講,綠色發展也是共同富裕的重要內涵,因此,對于東部地區而言,綠色發展政策的重點是財政資金用于綠色發展的投入結構升級,加強面向綠色生產的智能型產業發展、面向綠色生活的發展型消費升級、面向綠色環境資源涵養的生態共同體運營、面向綠色財政結構轉型的治理體系與治理能力發展等方面的重點投入。對于中部地區而言,政府的綠色政策應偏向于資源承載力和環境可持續發展方面,結合黃河重點生態區與長江重點生態區的保護性開發與利用進行重點布局。對于西部地區而言,生產綠色化程度偏低是“短板”,因此,加強綠色技術應用,減少生產性污染排放,提高資源利用率與循環使用效率是關鍵。對于東北地區而言,倡導和普及綠色生活方式,提高生活綠色化程度是重點。此外,為提升政府政策的實施效果,綠色發展政策應因地制宜,具有可操作性,強化執行力度,避免“上有政策、下有對策”的現象,以免影響政府公信力,進而降低后續的綠色發展政策效果。