富布賴特計劃制定與實施的權力博弈機制研究

安亞倫,段世飛

(1.北京體育大學教育學院,北京 100084;2.浙江大學教育學院,浙江杭州 310058)

1946 年8 月1 日,美國總統杜魯門簽署美國公共法第584號(Public Law 584),即《富布賴特法》(Fulbright Act),以促進國際學生和學者的教育文化交流來改善各國間關系,增進各國人民間相互理解的“富布賴特計劃”(Fulbright Program)應運而生,成為美國歷史上第一個由聯邦政府資助的國際教育計劃。1961年,《教育與文化交流法》(Mutual Educational and Cultural Exchange Act)獲得通過,其中第102(b6)條授權國會擴大“富布賴特計劃”的資助渠道和范圍,并由美國教育部負責管理,以加強美國在外語教學、文化交流、區域與國際研究方面的理解。[1]已有76年歷史的“富布賴特計劃”何以經久不衰?國內外學者主要從政策背景動因、政策變遷和政策實施效果等角度對該計劃進行了研究。在政策背景動因方面,白玉平和曲鐵華認為,“富布賴特計劃”的初衷是希望通過教育交流樹立美國良好的國際形象,穩固政治制度,推動經濟發展,而不僅僅是發展國際教育或促進美國文化傳播;[2]在政策變遷方面,西奧多·維斯特爾(Theodore Vestal)提出,初期的“富布賴特計劃”強調教育和科學的交流,從20世紀60年代起,該計劃則更加側重于外語和區域研究。[3]在政策實施效果方面,森內特·德米爾(Cennet Demir)和阿克蘇·梅拉(Aksu Meral)認為,“富布賴特計劃”擴大了學生和學者的國際視野,提高了他們分析和解決全球性問題的能力,并有助于未來在不同領域推行美國的政策。[4]對現有文獻總結歸納后發現,國內外學者關于“富布賴特計劃”的研究取得了一批頗具啟發性的成果。然而,在深入探究該計劃長盛不衰的原因時,存在著一個繞不過去的問題,就是在計劃制定和實施過程中,行政機構、立法委員會、相關利益集團以及其他政府層級的政策參與者是如何通過權力博弈實現各自政策目標的。目前,從博弈視角對“富布賴特計劃”制定與運行的研究,還停留在政策文本闡釋與實施效果解讀的階段,且缺乏系統的理論分析框架。為此,本文運用倡議聯盟框架(Advocacy Coalition Framework)對該問題進行探討。

一、倡議聯盟框架:聯盟信念體系與權力博弈

倡議聯盟框架聚焦某一特定政策子系統內兩個或兩個以上倡議聯盟間的相互作用,每個倡議聯盟由具有不同政策信念的參與者組成,政策的變遷即不同倡議聯盟權力博弈與以政策為導向的學習(policy-oriented learning)共同作用的結果。[5]

(一)倡議聯盟內的信念體系

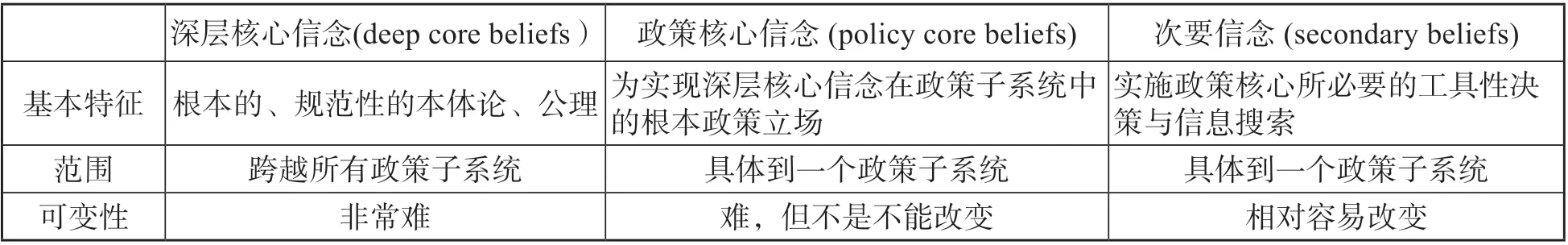

信念體系是倡議聯盟框架的主要特征。在每個政策子系統內,具有共同信念體系的參與者組成一個政策倡議聯盟,通過影響政府機構的行為來實現自身的政策目標。倡議聯盟框架對聯盟內的信念體系進行了結構性分類(見表1),以此預測隨著時間推移可能發生的信念轉變與政策變遷,認為越靠后的類別越容易發生改變。[6]

表1 聯盟信念體系的結構

一項政策或計劃制定和實施中的權力博弈與妥協,主要發生在政策子系統內部不同聯盟間以政策為導向的學習過程。以政策為導向的學習與博弈是不同聯盟成員政策核心信念轉化為政策行動,引發政策次要變遷的必要條件。[7]以政策為導向的學習包括聯盟內部的學習和跨越不同聯盟的學習兩種方式。前者的學習過程通常發生在一個信念體系內部,在保全政策核心信念的原則下,政策參與者不斷提高聯盟內部對次要信念的認識。在這種方式的學習中,由于政策核心信念的一致性,聯盟內部的參與者之間雖然也會博弈,但是更容易對既定的政策目標達成共識。然而,當兩個具有不同信念體系的聯盟發生沖突時,每個聯盟都認為對方政策的核心是由于對世界的錯誤認知造成的,因此會極力排斥彼此的觀點。倡議聯盟框架提出,當政策核心信念處于爭議中時,倡議聯盟間的沖突和辯論將確保以政策為導向的學習不會成為政策變遷中的關鍵力量。[8]從這個意義上說,兩個具有不同信念體系聯盟間的學習過程更是誰戰勝誰的博弈過程。另外,在聯盟間權力博弈的過程中,還有一些保持中立的“政策掮客”(policy broker)[9],他們的主要關注點是把聯盟間的權力博弈限定在可以接受的范圍內,尋求合理的問題解決方法。

(二)倡議聯盟框架分析權力博弈的前提條件

相較于其他政策分析工具,倡議聯盟框架更適用于分析完整的政策過程,而非局限于議程設定或政策形成。在探究“富布賴特計劃”的制定與變遷機制時,以該框架為依據,對政策子系統內不同倡議聯盟的深層核心信念、政策核心信念和次要信念進行逐一分析,再通過以政策為導向的學習和博弈過程,將政策子系統內部聯盟信念的匯聚與輸出有機結合起來,有利于從權力博弈角度找出貫穿于“富布賴特計劃”發展過程中的邏輯,進而從更深層次上理解政策變遷的規律。

運用倡議聯盟框架分析政策子系統內的聯盟權力博弈需要滿足三個前提。第一,倡議聯盟框架認為只有在足夠長的時間跨度下,才能對一項政策的成敗以及政策決策者所采取的策略價值進行精準的描述。“富布賴特計劃”從制定到執行,再到重新制定的政策循環時間超過十年,能夠滿足該框架對政策循環時間的要求。第二,倡議聯盟框架強調政策子系統的“政府間”屬性。政策分析單元包含來自政府各個層級的參與者,而不是針對單一政府層級。在“富布賴特計劃”政策子系統中,除行政機構、立法委員會和利益集團外,來自其他政府層級、活躍在政策形成和執行過程中的參與者也發揮了重要作用。第三,倡議聯盟框架提出信念體系是影響一項政策或計劃制定與實施過程中的關鍵所在,也是引發聯盟間權力博弈的根本原因。這一觀點在“富布賴特計劃”子系統內由于不同信念體系沖突引發的聯盟權力博弈中得到了支持。

二、基于倡議聯盟框架的富布賴特計劃權力博弈分析

“富布賴特計劃”支持聯盟的深層核心信念是教育文化交流活動有利于美國國家利益的實現,但就該計劃是否應該服務于美國的外交政策,聯盟內部始終存在分歧。反對聯盟則認為,該計劃對美國的國家安全利益造成威脅。

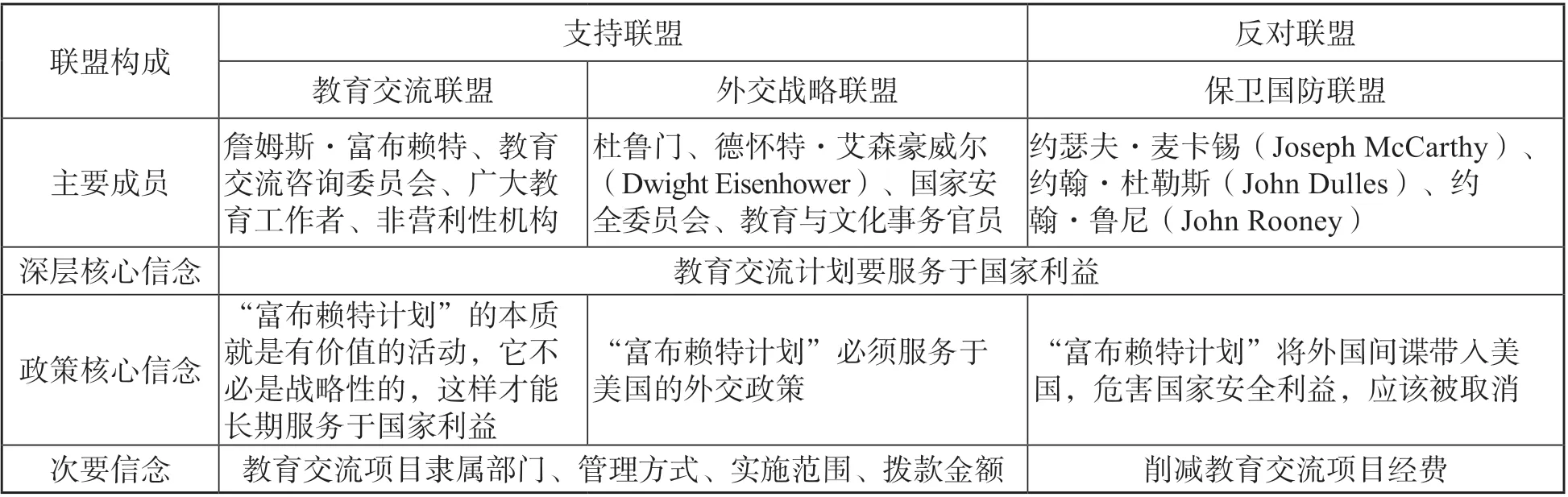

(一)富布賴特計劃支持聯盟內部的博弈

根據聯盟內部信念體系的不同,“富布賴特計劃”支持聯盟又分為教育交流聯盟和外交戰略聯盟(見表2)。自該計劃產生伊始,兩個聯盟圍繞其歸屬問題展開了持續辯論。外交戰略聯盟認為該計劃應該隸屬于處理外交事務的部門,而教育交流聯盟則認為該計劃應該隸屬于處理國際交流的部門,甚至應該完全脫離聯邦政府,成為像國會圖書館或史密森學會那樣的獨立機構。為此,立法委員會多次成立專家組進行考察、咨詢,并提出折中建議。

表2“富布賴特計劃”實施過程中聯盟間的權力博弈

1953 年,美國新聞署(U.S. Information Agency)成立后,兩個聯盟就“富布賴特計劃”應該繼續保留在國務院內部,還是轉移到該機構展開了激烈辯論。參議員富布賴特堅持把他的同名項目與政府的政治宣傳活動分開,反對對外國獎學金委員會(Fulbright Foreign Scholarship Board)進行任何干涉。富布賴特強調,外國獎學金委員會的作用在于其獨立性和自主性,正是這些特點使該項目具有一定程度的可信性和完整性。如果將其置于美國新聞署之下,“富布賴特計劃”則有可能受到其以外交政策宣傳為主導的不利影響。同年,參議院外交關系委員會(Foreign Relations Committee)發布報告,禁止新成立的美國新聞署從事教育和文化交流活動。在參議員卡爾·蒙特(Karl Mundt)和伯克·希肯盧珀(Bourke Hickenlooper)等教育交流聯盟成員的共同游說下,“富布賴特計劃”被暫時保留在國務院,但雙方達成協議,在美國新聞署與國務院之間分配教育和文化交流活動。“書籍、圖書館、文化中心、英語教學等項目由美國新聞署管理,國際學生交流項目、聯合國教科文組織國家委員會秘書處、美國贊助的學校項目以及一些零星的項目被留在了國務院。”[10]

兩個聯盟關于“富布賴特計劃”歸屬問題的爭論在之后的40年中從未停止。1975年,美國教育和文化事務咨詢委員會(US Advisory Commission on Educational and Cultural Affairs)建議將信息和教育與文化活動置于國務院的下屬機構。1976年,卡特政府更加強調教育交流的雙向授權,認為美國從其他國家獲得的利益要與其他國家從美國獲得的利益一樣多。在卡特政府時期,美國新聞署被重新命名為美國國際通信署(U.S. International Communication Agency),但很快又被其繼任者羅納德·里根(Ronald Reagan)恢復到以前的名稱。里根總統任命查爾斯·維克(Charles Wick)為美國新聞署主任,把重點放在基于教育交流的外交政策上,以實現他們對美國公共外交的政策圖景。這一舉動引起了教育交流聯盟者的強烈反對,1987 年參議員克萊本·佩爾(Claiborne Pell)再次提出解散美國新聞署,將“富布賴特計劃”納入史密森學會的議案。一些教育交流聯盟的倡導者,尤其是教育學者,把德國或英國的模式作為最佳實踐模式。他們更傾向于設立類似于德國科學院或英國文化教育協會(British Council)的自治機構,對美國的教育交流項目進行管理。[11]

冷戰結束后,通過開展教育交流活動講述美國故事的政策目標,不再引起政策制定者的關注。1998年的《外交事務改革與重組法案》(Foreign Affairs Reform and Restructuring Act)廢除了美國新聞署,兩個聯盟不得不就“富布賴特計劃”的歸屬問題再次進行談判。在重組前,美國新聞署包括兩個獨立的辦公室,教育與文化事務局(Bureau of Educational and Cultural Affairs)負責管理“富布賴特計劃”和其他教育交流活動,新聞局(Information Bureau)負責媒體和信息活動。美國國務卿馬德琳·奧爾布賴特(Madeleine Albright)最初以節約開支為由擬將兩個部門合并為一個實體,即信息計劃與國際交流局(Bureau of Information Programs and International Exchanges),但教育交流聯盟倡導者游說國會否決了合并議案。[12]在與國際教育工作者協會(Association of International Educators)及其盟友磋商后,“富布賴特計劃”仍在國務院下屬的教育與文化事務局進行,媒體和信息活動則在國務院的一個專門辦公室進行。

(二)富布賴特計劃支持聯盟與反對聯盟間的博弈

除支持聯盟內部的權力博弈外,在“富布賴特計劃”的實施過程中,支持聯盟與反對聯盟就該計劃的撥款數額和范圍展開了激烈的博弈。根據1946年通過的法案,“富布賴特計劃”僅由美國政府授權通過戰后剩余物資進行資助,在剩余物資用完后,由國會通過每年撥款資助。20 世紀50 年代,在麥卡錫主義的影響下,眾議院撥款小組委員會將“富布賴特計劃”的預算縮減到2000 萬美元,而美國教育交流咨詢委員會(Advisory Commission on Educational Exchange)建議的撥款額度為3100萬美元,該計劃的前景已不容樂觀。[13]以參議員富布賴特為首的支持聯盟成員對國務院的決策感到強烈不滿,在與眾議員韋恩·海斯(Wayne Hays)等人的共同努力下,《富布賴特—海斯法》拓寬了交流項目的資金渠道與范圍,“富布賴特計劃”的撥款額在20世紀60年代曾一度增加到2700萬美元。然而,越南戰爭的失敗和國內經濟的困境導致尼克松政府大幅度削減了該計劃的經費。

盡管麥卡錫和富布賴特在教育交流計劃的政策核心信念上持有相反立場,但他們都在用自己的方式與其他意識形態進行對抗。麥卡錫代表了孤立主義傳統,他對共產主義的態度又強化了這一傳統;而富布賴特代表了國際主義傳統,對向世界宣揚美國的民主充滿信心。在這場跨聯盟的博弈中,支持聯盟和反對聯盟始終沒有放棄自己的深層核心信念和政策核心信念,權力博弈的結果只是改變了政策的次要方面。隨著“富布賴特計劃”規模的不斷擴大,其經費來源也由單一的美國國會撥款改為與派出國政府共同支付的雙邊撥款,該計劃的經費也大幅度增加(1980財政年為3700萬美元,1990財政年為9100萬美元,2000財政年為1.2億美元,2010財政年為2.38億美元)。[14]

三、權力博弈視角下富布賴特計劃的實施與成效

在聯盟權力博弈的過程中,“富布賴特計劃”采取了獨特的管理模式,即通過外國獎學金委員會和雙邊富布賴特委員會(Binational Fulbright Commissions)為不同背景的學生、學者與專業人士提供教育文化交流機會,以增進各國人民間的相互理解,加強雙邊關系。

(一)富布賴特計劃的實施與管理機構

“富布賴特計劃”在實施過程中,教育交流聯盟和外交戰略聯盟始終通過權力博弈與妥協,維護著該計劃在學術交流純粹性與實現美國外交利益間的平衡性。如今,該計劃的日常行政事務由國務院下屬的教育與文化事務局負責,并由外國獎學金委員會進行管理。外國獎學金委員會是由國會設立的獨立機構,以確保遴選教育交流計劃受助人的公平性。該委員會成員由美國總統任命的12名兩黨議員組成,負責在雙邊富布賴特委員會和基金會的協助下,篩選受助人、制定政策、管理并向世界宣傳美國的海外教育、文化和信息項目。[15]教育與文化事務局主要負責計劃的預算與財政管理,也可以代表該計劃與外國政府進行協商。雙邊富布賴特委員會是負責美國與合作伙伴國家間的項目共同規劃、決策和管理的獨立組織。目前,全球共有49個雙邊富布賴特委員會,其董事會成員由同等數量的美國居民和包括政府代表在內的伙伴國居民組成,他們負責推薦候選人、籌集資金和審核當前的受助者,在許多國家實施美國高等教育信息服務項目和其他教育交流項目。在沒有雙邊富布賴特委員會的國家,美國大使館負責管理“富布賴特計劃”,由美國公共事務官員或文化事務官員承擔主要責任,并與東道國政府的相關官員進行協調。

(二)富布賴特計劃的構成與撥款情況

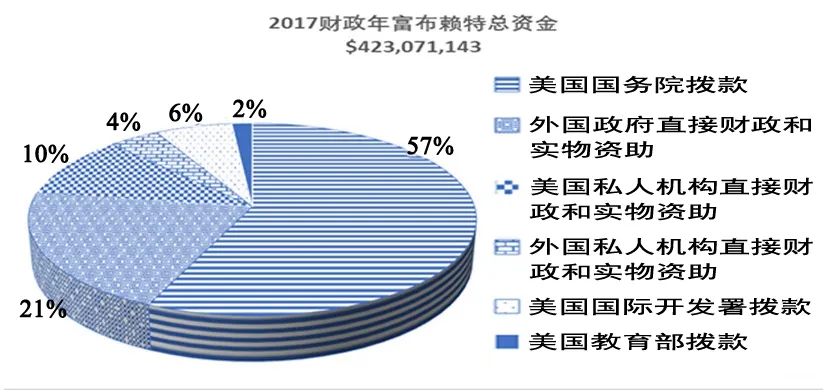

“富布賴特計劃”下設15個子項目,其中有關外國留學生的項目是“富布賴特外國學生項目”(Fulbright Foreign Student Program)和“富布賴特外語教學助理項目”(Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program)。富布賴特外國學生項目為期半年到一年,為外國學生、年輕專家和藝術家提供赴美學習、研究或教授母語的機會。[16]富布賴特外語教學助理項目為期一學年,覆蓋30多種語言,通過安排英語作為外語的年輕教師在美國高校擔任外語教學助理,加強他們的外語教學能力和技能,同時增進美國學生對外國文化和語言的了解。[17]2017—2018學年,“富布賴特計劃”為7849名在美國高校學習、教學或開展研究的國際學生提供了全額或部分資助。[18]這些國際學生都是經過外國獎學金委員會嚴格面試和篩選的知識精英或在某方面極具潛力的成員。他們中的許多人對政治領導感興趣,并且很有希望日后回到自己的國家擔任領導工作。近十年來,“富布賴特計劃”的資金基本保持穩定,主要來源是國會提供的年度撥款,并由派出國政府、公司和基金會共同承擔一部分資助。2017財政年(見圖1),該計劃共獲得4.23億美元資金,主要包括美國國務院撥款2.4 億美元,外國政府直接財政和實物資助8733萬美元,美國私人機構直接財政和實物資助4430萬美元,美國國際開發署撥款2678萬美元,外國私人機構直接財政和實物資助1759萬美元,美國教育部撥款706萬美元。[19]

圖1 2017財政年“富布賴特計劃”總資金

(三)富布賴特計劃的實施成效

美國前國務卿迪安·臘斯克(Dean Rusk)曾盛贊《富布賴特—海斯法》是“人類寄希望于通過建設性和創造性的教育交流活動實現世界和平道路上的里程碑”[20]。然而,與所獲得的聲譽相比,更值得關注的是“富布賴特計劃”實施后所取得的實際成效。

首先,為美國的外交關系提供了文化交流的新層面。作為第一個由聯邦政府資助的教育交流計劃,“富布賴特計劃”將教育交流活動確定為美國外交關系的一個獨特領域和宣傳美國價值觀與信仰的有形載體,體現了美國在文化外交上的長效追求。該計劃甄選出的學生和學者致力于將學術傳統與文化外交利益相結合,在促進美國利益和推行美國社會制度等許多方面獲得了成功。由于教育交流的對象主要是由學生、學者組成的知識分子,他們中的很多人在回國后會在政府機構擔任要職。利用教育手段向他們展示和分享美國在科技、文化上的雄厚實力,可以消除他們對美國的“成見”,使他們能夠比較客觀地發表有利于美國的言論,這樣可以提高美國的世界地位和國際影響力,有助于與他國建立良好的政治外交關系。西班牙前歐盟外交與安全高級代表哈維爾·斯達那(Javier Sdana)、墨西哥前外交部長路易斯·歐內斯托(Luis Ernesto)等都曾是富布賴特學者。可以說,“富布賴特計劃”已經成為美國公共外交中的中流砥柱。

其次,給美國帶來巨大利益。自通過和實施以來,“富布賴特計劃”為美國在建立個人關系、知識和領導技能等方面的投資帶來了巨大的回報。時至今日,該計劃仍然通過政府和私人的教育交流項目吸引著大批來自世界各地的學生和學者。富布賴特合作伙伴國家每年投入近9000萬美元,通過“富布賴特計劃”將有成就的學生和學者派往美國的大學與學院,2020—2021學年,國際學生為美國帶來了284億美元的經濟收益。[21]在知識方面,富布賴特學生和學者在美國1300多所高等教育機構進行學習、教學和科研,在發展自身專業技能的同時促進了美國大學國際化發展。“富布賴特計劃”的受助者和超過380多萬名校友運用他們獨特的見解、知識和創造力,解決當今網絡安全、公共衛生、教育、環境可持續性以及食品和經濟安全等棘手的全球性問題。截至目前,富布賴特校友中已經產生了89位普利策獎獲得者、75位麥克阿瑟獎獲得者、60位諾貝爾獎獲得者、39位現任或前任國家元首或政府首腦、16位總統自由勛章獲得者,這些足以證明“富布賴特計劃”在創造知識與培養未來領導者、創新者和變革者方面所取得的非凡成效。[22]

最后,成為維護國家安全利益的重要手段。對于美國而言,國家利益首先是維護國家安全利益。冷戰初期,美國國家安全的核心是國防安全。為遏制蘇聯軍事勢力在西歐的擴張,美國在外交政策上與西方國家結成“北大西洋公約組織”,在經濟政策上通過《馬歇爾條約》(Marshall Plan),在教育文化政策上通過《富布賴特法》,在政治、經濟和文化方面“三管齊下”,捍衛美國的國防安全。事實證明,“富布賴特計劃”是保障美國國防安全的重要手段,而且其成本遠低于軍事成本。正如美國前國防部部長詹姆斯·馬蒂斯(James Mattis)所言:“如果美國國務院不能給‘富布賴特計劃’提供足夠的資金,國防部將需要購買更多的彈藥。”[23]后疫情時代,中美兩國競爭日益白熱化,美國政府不僅加大了對科學、技術、工程和數學(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM)專業和具有軍方背景的中國學生的赴美簽證審查力度,更是終止了中美兩國間的富布賴特教育交流計劃,以維護美國在國家安全、科技安全、經濟安全方面的核心利益,“富布賴特計劃”服務于其國家安全利益的本質不言自明。

四、討論與結論

(一)信念體系的沖突是引發聯盟間權力博弈的根本原因

在“富布賴特計劃”的制定與發展過程中,教育交流聯盟和外交戰略聯盟對于利用教育交流活動實現國家利益的深層核心信念達成基本共識,但在信念體系的次要方面共識度較低,具體表現在是否將該計劃與政府的外交政策相結合。教育交流聯盟認為教育交流應該為其自身的利益而進行,不應受到美國外交政策議程的影響。外交戰略聯盟則認為,教育交流計劃不應該成為純粹的慈善活動,而是要在長期意義上作為支持美國外交政策的臂膀政策。兩個政策倡議聯盟在政策核心信念上的沖突導致了聯盟間激烈的權力博弈。在冷戰白熱化階段,外交戰略聯盟略占上風,“富布賴特計劃”強調以最大數量、最廣泛的人際關系、更多的短期資助與關鍵區域的國家形成政治聯盟。[24]但由于以富布賴特為代表的教育交流聯盟在政策子系統中仍然掌握權力,教育交流的獨立性和完整性在《富布賴特—海斯法》中得以保留,其深層核心信念還是服務于國家利益,只不過這種利益較之政治宣傳更為長效、持久,“富布賴特計劃”的政策核心在實施過程中并未明顯重修。

(二)聯盟間的博弈與學習是推動富布賴特計劃發展的重要機制

“富布賴特計劃”政策子系統內不同倡議聯盟的權力此消彼長,都曾在政策子系統內占據過主導地位。聯盟間以政策為導向的博弈與學習是將聯盟政策核心信念轉化為政策行動的主要途徑,也是從政策子系統內部推動“富布賴特計劃”長期發展的關鍵機制。首先,政策倡議聯盟的參與者對該計劃核心問題的立場有著基本共識,但在信念體系的次要方面共識度較低。從《富布賴特法》到《富布賴特—海斯法》的變遷過程中,教育交流聯盟和外交戰略聯盟都認為教育交流活動有利于國家文化外交利益的實現,但就“富布賴特計劃”的教育文化屬性或外交屬性存在爭議。其次,以政策為導向的博弈與學習既可以發生在聯盟內部,也可以發生在聯盟之間,但通常只能改變政策的次要方面。在政策子系統內,支持聯盟與反對聯盟始終針鋒相對。當反對者聯盟嚴重懷疑教育交流活動對國家安全利益的價值,指責“富布賴特計劃”將外國間諜帶入美國的同時,支持者聯盟則堅持教育交流活動是加強各國人民間和平友好關系的有效手段,也是與蘇聯對抗的最好武器。在這場跨聯盟的博弈中,支持聯盟和反對聯盟始終沒有放棄自己的深層核心信念和政策核心信念,但聯盟間的權力博弈推動了“富布賴特計劃”在撥款金額、范圍、項目管理方式等次要方面的調整,使其得以長效發展。

(三)作為政策掮客的非營利性組織是聯盟間博弈的緩沖器

“富布賴特計劃”的成功發展也離不開富布賴特協會(Fulbright Association)、富布賴特海外校友會(Fulbright Alumni Organizations Abroad)等非營利性組織的支持。作為“富布賴特計劃”的官方校友會,富布賴特協會擁有7000多名會員和215個機構會員。該協會的主要工作是通過舉辦富布賴特年度會議、旅行活動和文化交流等,增進富布賴特受助者之間的經驗交流,宣傳教育交流計劃,促進美國國際教育發展。[25]富布賴特海外校友會遍布全球70多個國家,在保持富布賴特參與者之間的聯系,開展社會、文化和社區服務活動,籌集富布賴特獎學金,提升“富布賴特計劃”海外知名度等方面發揮了極為重要的作用。同時,這些非營利性組織在政策子系統中充當“掮客”,在政府機構和各聯盟間斡旋。當奧巴馬政府在2015年的聯邦預算中削減3000萬美元的“富布賴特計劃”資金后,富布賴特校友會和相關利益組織發起了“拯救富布賴特”(Save Fulbright)活動。該活動引起了大眾和社交媒體的廣泛關注,在世界各地征集了2.7 萬個簽名,要求在聯邦預算中將該計劃的資金恢復到先前水平。[26]在多方利益集團的倡導下,在2015年聯邦預算的最終版本中,不僅恢復了“富布賴特計劃”原有的資金,還追加了180萬美元的國會撥款。