信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響

——來自江蘇省的抽樣調查證據

高名姿,張 雷,劉志斌

(1.南京農業大學金融學院,江蘇南京 210095;2.南京財經大學金融學院,江蘇南京 210023)

經濟新常態下,工業和服務業對農村勞動力的吸納能力降低,農民非農就業壓力增大,疫情后,農民非農就業更是承受巨大的壓力,2017年后農民工規模增速明顯放緩,2020年甚至出現近年來的首次負增長(圖1)。應對農民就業壓力,國家出臺了一系列政策,中央一號文件更是持續關注農民就業,2018年中央一號文件明確提出“培育一批家庭工場、手工作坊”等,“提供更多就業崗位”,2022年中央一號文件則進一步強調“促進農民就地就近就業創業”。

在信息化高速發展的背景下,大量研究關注到信息技術應用對就業的影響。寧光杰等針對中國數據進行分析,發現信息技術應用可以提高高技能勞動者的就業比例,但同時也會降低包括農民工在內的低技能勞動者的就業比例;邵文波等基于市場環境分類進行研究,發現如果產品處于競爭充分的市場中,信息化可以促進企業吸納勞動力。Jorgenson針對美國數據進行分析,發現信息資本(即與信息技術相關的資本)與勞動力和傳統資本投入是替代關系;Acemoglu等認為,信息化可以提高對低技能勞動力和高技能勞動力的需求,但同時會降低對中等技能勞動力的需求,該理論也被稱為極化理論(employment polarization),而來自英國的數據則不支持極化理論。針對21個經濟合作與發展組織(OECD)國家的數據進行分析,發現信息化對就業的影響要區分具體的工作特征,有些工作是自動化難以替代的,因此信息化難以對從事這類工作的勞動力形成就業沖擊。從現有文獻看,雖然鮮有研究直接分析信息技術應用對農業吸納勞動力的影響,但是有研究關注到技術進步對農民就業的影響,也有研究分析信息與通信技術(information and communications technology,ICT)對農民就業的影響。張寬等認為,農業技術進步與農業勞動力需求之間是替代關系,農業技術進步可以促進農業勞動力向非農轉移;楊鑫等則認為這種替代關系并不顯著。Min等針對中國ICT應用進行研究,發現ICT應用可以促進農民向非農領域轉移;李強認為信息技術對農業發展至關重要,中國也在全面推進“農業數字化”(國發〔2021〕29號《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》)。在農業生產中應用信息技術無疑是技術進步的表現,這類技術進步對農業吸納勞動力有何影響?家庭農場作為最重要的農業規模經營主體,其在吸納農民就業過程中的作用不可小覷,信息化設施應用對家庭農場的雇工水平是起促進作用還是抑制作用?對該問題的回答無論是對完善農民就業政策,還是對農業數字化建設都有重要的現實意義,然而相關研究還較少,尤其是基于家庭農場數據的相關實證分析還很匱乏,這凸顯了本研究的貢獻。

1 理論分析與研究假說

本研究在技術進步的理論框架下提出,信息化設施在農業生產中的應用將影響家庭農場吸納勞動力的水平,由于作物類型差異導致勞動力需求特征差異,因此作物類型在兩者之間起調節作用。

1.1 信息化設施應用對家庭農場雇工行為的直接影響

盡管對中國企業的研究結果顯示,信息技術在工業領域的應用會提高對勞動力的技能要求,更廣義的技術進步也多屬于技能偏向型,但需要注意的是,技術進步也可能降低工作的復雜性,進而降低對勞動力的技能要求,并提高低技能勞動力的就業機會。

分析現在家庭農場使用的信息化設施可知,其主要以攝像頭和各類傳感器(如光照傳感器、氮磷鉀傳感器等)為主,這些信息化設施一般通過手機APP連接,主要由農場主直接操作使用。因此,這些設施的應用主要提高了農場主對雇工工作狀態和工作效果的監督水平,這在某種程度上化解了傳統技術條件下農場主難以有效監督雇工的問題。

1.2 作物類型在信息化設施應用提高家庭農場雇工水平中的調節效應

勞動力投入與作物類型密切相關。一般而言,經濟作物因更多使用設施農業生產體系而減弱了生產的季節性特征,同時,由于經濟類作物生產的機械化水平更低,導致其產出與勞動力投入密切相關。在應用信息化設施后,種植經濟類作物的家庭農場因為可以對雇工進行更有效的監督,從而可以通過提高雇工量來提高產出水平,這類家庭農場甚至可以進一步通過降低對雇工的技能要求而降低其工資,從而進一步提高雇工量。由圖2可知,當雇工的機會成本降為后,家庭農場的勞動力投入提高到。由此提出以下研究假說H2a:經濟作物類型在信息化設施應用提高家庭農場雇工量中起正向調節作用。

糧食類作物生產高度依賴機械化,例如,《江蘇省“十四五”農業機械化發展規劃》顯示,江蘇省2020年“主要糧食作物耕種收機械化率達93%”,而生產的高同質性特征又使相關技術推廣更快,這降低了糧食類作物生產中的勞動產出彈性,即在生產函數=中,更小。因此,在其他條件不變的情況下,糧食類作物生產中難以通過增加勞動力投入來提高單位面積產出。在信息化設施應用使農場主能更精準監督雇工行為后,家庭農場可以用更少的勞動力投入實現同樣水平的產出。在信息化設施應用后,實現同樣產出的勞動力投入從變為(圖3)。由此提出研究假說H2b:糧食類作物在信息化設施應用提高家庭農場雇工水平中起負向調節作用。

2 研究方法與數據描述

2.1 計量模型構建

基于研究假說H1,本研究設定基準模型考察信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響。基準計量模型見公式(1)。

=+1+2+。

(1)

式中:下標表示家庭農場;表示家庭農場的雇工量;1表示家庭農場的信息化設施應用變量;2表示系列控制變量;表示常數項;、表示系數;表示隨機擾動項。

為了驗證作物類型在信息化設施應用與家庭農場雇工量之間的調節作用,本研究加入作物類型和信息化設施應用的交叉項進行實證檢驗,考慮到模型中引入交叉項會引起多重共線性問題,借鑒已有研究成果,將解釋變量和調節變量作中心化處理,即用解釋變量和調節變量的原始值減去各自的均值得到離差,再將各自的離差相乘,即得到去中心化處理的交叉項。具體模型見公式(2)。

=+1+(1-1)(3-3)+3+2+。

(2)

式中:3表示作物類型變量;1、3分別表示信息化設施應用變量和作物類型變量的均值;、表示系數。

由于家庭農場是否應用信息化設施不是隨機產生的,信息化設施應用可能與家庭農場所處環境特征有內生關系,進而導致處理組與對照組的雇工行為有差異,因此需要解決可能存在的內生性問題。本研究采用處理效應模型(treatment effects model)解決家庭農場所處環境特征影響家庭農場信息化設施應用,進而導致的內生性問題。處理效應模型見公式(3)

=+++。

(3)

式中:表示核心解釋變量和控制變量;表示處理變量;表示系數。處理變量由以下處理方程決定:

=(+)。

(4)

式中:(·)表示示性函數(indicator function)。

處理效應模型的具體步驟如下:

第1步,對家庭農場所處環境影響家庭農場信息設備應用的因素作Probit模型估計,模型形式為

(5)

(6)

2.2 變量選取與數據描述

2.2.1 變量選取 因為長期雇工最能反映家庭農場穩定吸納勞動力的水平,本研究以家庭農場的長期雇工量為被解釋變量。因為家庭農場長期雇工人數較少,且平均雇工量更能反映家庭農場吸納勞動力的水平,本研究以長期雇工的平均工時(每人工作1 d為1個工時)作為被解釋變量的代理變量。

本研究以家庭農場是否采用信息化設施為解釋變量,其中信息化設施包括攝像頭、傳感器以及可以通過計算機了解生產情況的相關設備。基于不同作物的勞動投入特征,借鑒已有成熟的分類方法,將家庭農場經營的作物類型分為糧食作物種植類、經濟作物種植類、糧食作物和經濟作物兼種3類。

參考已有對家庭農場或農戶行為的研究成果,將家庭農場主的個人特征、家庭特征、經營特征和地區特征作為控制變量。李艷等發現,社會資本和風險偏好對農業生產決策有重要影響,因此,個人和家庭特征控制變量不僅包括農場主性別、年齡、受教育程度,還包括家庭農場主的社會資本和風險偏好情況,家庭投入勞動力數量無疑與雇工量有替代關系,說明家庭農場的家庭勞動力投入也作為控制變量放入模型。是否加入經濟組織、農業生產性資產、經營面積都對農業生產決策和雇工有重要影響,因此將上述經營特征作為控制變量放入模型。此外,模型還控制了地區特征。

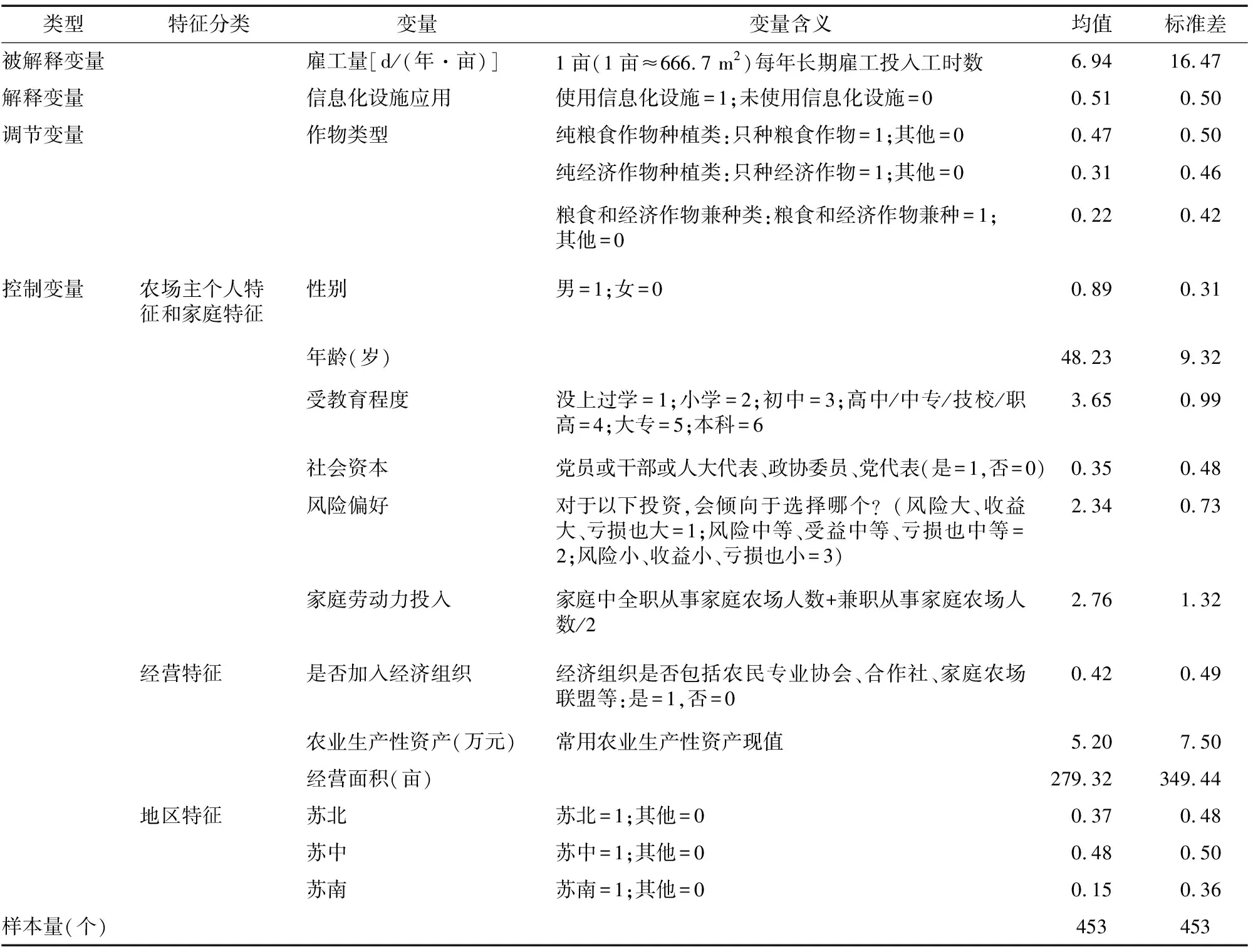

2.2.2 數據描述 本研究數據來自南京農業大學金融學院于2021年7月組織的“江蘇省金融支持家庭農場發展調研”。調查采用分層抽樣和隨機抽樣相結合的方式,綜合考慮區域特征、經營類型等因素確定調研對象。調研覆蓋江蘇省北部、中部和南部的6個縣(市、區)26個鄉(鎮),共獲得有效樣本499個。其中,在銅山區4個鄉(鎮)獲得樣本83個,在泗洪縣4個鄉(鎮)獲得樣本84個,在海門市4個鄉(鎮)獲得樣本84個,在興化市4個鄉(鎮)獲得樣本84個,在句容市4個鄉(鎮)獲得樣本83個,在江陰市6個鄉(鎮)獲得樣本81個。基于目標,本研究剔除養殖類家庭農場和部分數據異常樣本,本研究對象為453個種植類家庭農場(表1)。

表1 變量含義與描述性統計

3 實證結果與分析

3.1 信息化設施應用對家庭農場雇工行為直接影響的檢驗

本研究使用Stata軟件分別應用多元線性回歸模型和處理效應模型估計信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響,因為有部分樣本的經營面積數值較大,為減少個別極端值的影響,模型中將經營面積數據取對數處理,從而縮小數據之間的絕對差異。

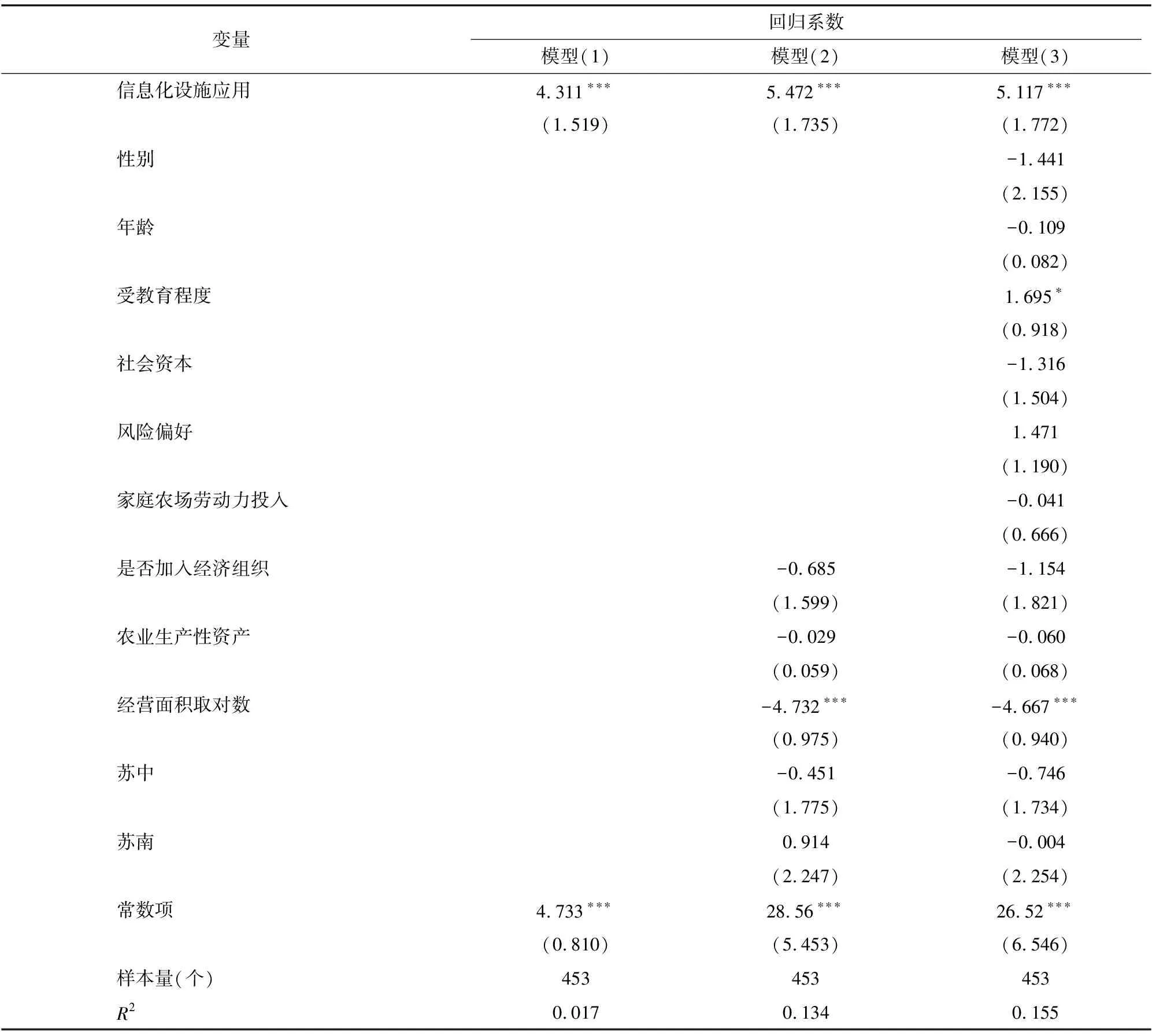

3.1.1 基準回歸 由表2可知,模型(1)為不加入控制變量的結果,模型(2)加入了經營特征和地區特征,模型(3)進一步加入農場主個人和家庭特征。實證結果顯示,信息化設施使用在1%顯著性水平上促進家庭農場的長期雇工投入,這初步驗證了研究假說H1。進一步分析基準回歸結果可知,家庭農場主受教育程度越高,其平均長期雇工量越多,可能是因為受教育程度越高的家庭農場主管理能力越高,從而可以管理更多的雇工。模型(2)和模型(3)均顯示,經營面積會負向影響家庭農場的長期雇工量,這可能與家庭農場經營的規模效應有關,即經營面積越大的家庭農場越能夠合理利用勞動力資源,從而降低平均勞動力投入。

表2 信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響:基準回歸結果

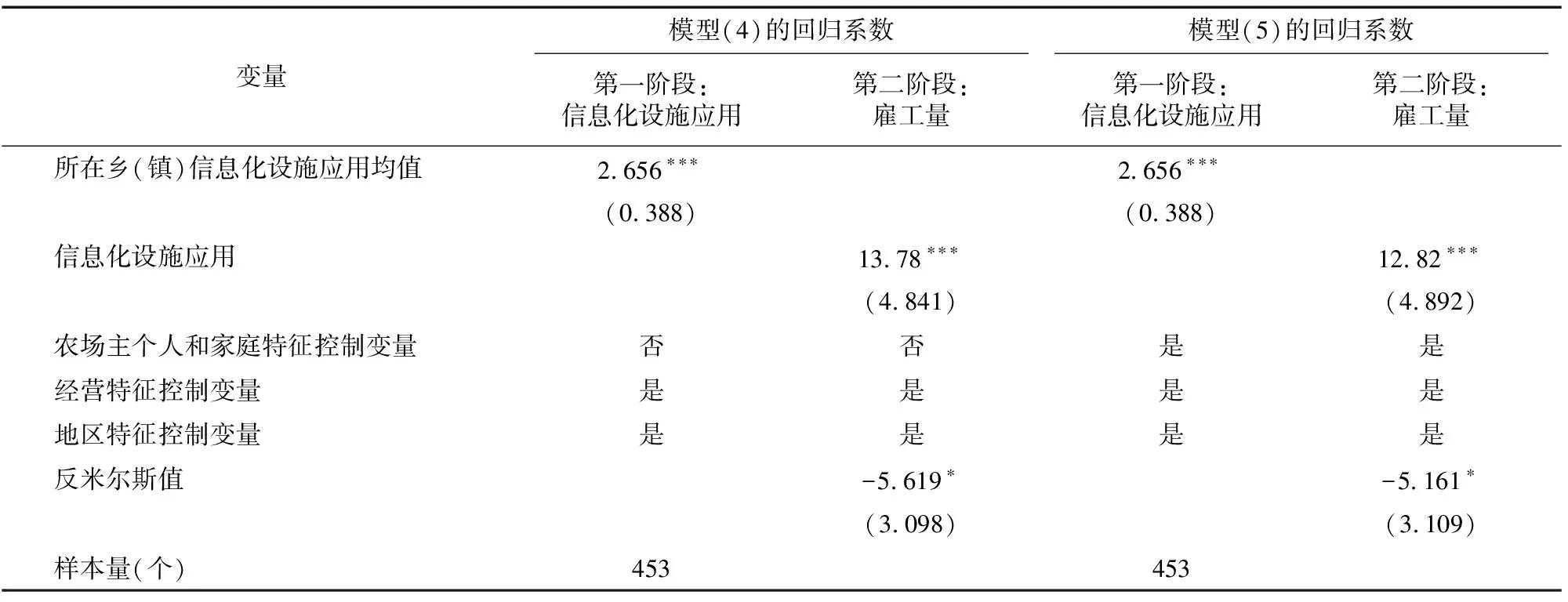

3.1.2 內生性討論 因為可能存在樣本選擇偏誤,本研究采用處理效應模型進一步估計信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響。鑒于家庭農場所在鄉(鎮)信息化設施應用水平會影響家庭農場是否應用信息化設施,但是不會直接影響家庭農場的雇工行為。因此,選擇家庭農場所在鄉(鎮)信息化設施應用均值為工具變量。由表3可知,模型(4)為控制經營特征和地區特征的估計結果,模型(5)為進一步加入農場主個人和家庭特征控制變量的估計結果。第一階段估計結果顯示,內生變量與工具變量有顯著的正相關關系。反米爾斯值在10%水平上顯著,表明模型存在內生性問題。處理效應模型估計結果顯示,信息化設施應用在1%顯著性水平上正向影響家庭農場的長期雇工量,這進一步驗證了研究假說H1。

表3 信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響:處理效應模型

3.1.3 穩健性檢驗

3.1.3.1 信息化設施應用的不同衡量方式 信息化設施監測面積占經營面積的比例可以衡量家庭農場應用信息化設施的水平,監測面積占比越大,則應用信息化設施的水平越高。本研究將信息化設施監測的面積占家庭農場經營面積的比例作為信息化設施應用的代理變量進行穩健性檢驗,由表4中的模型(6)可知,結果依然穩健。

3.1.3.2 剔除部分樣本 家庭農場主的未來發展預期無疑將影響其當下的生產決策,而一般年齡大的農場主更加保守,或更傾向于不做專用性的生產投入。因此,本研究剔除家庭農場主年齡在60歲以上的樣本,進一步進行穩健性檢驗,由表4中的模型(7)可知,結果依然穩健。

表4 信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響:穩健性檢驗

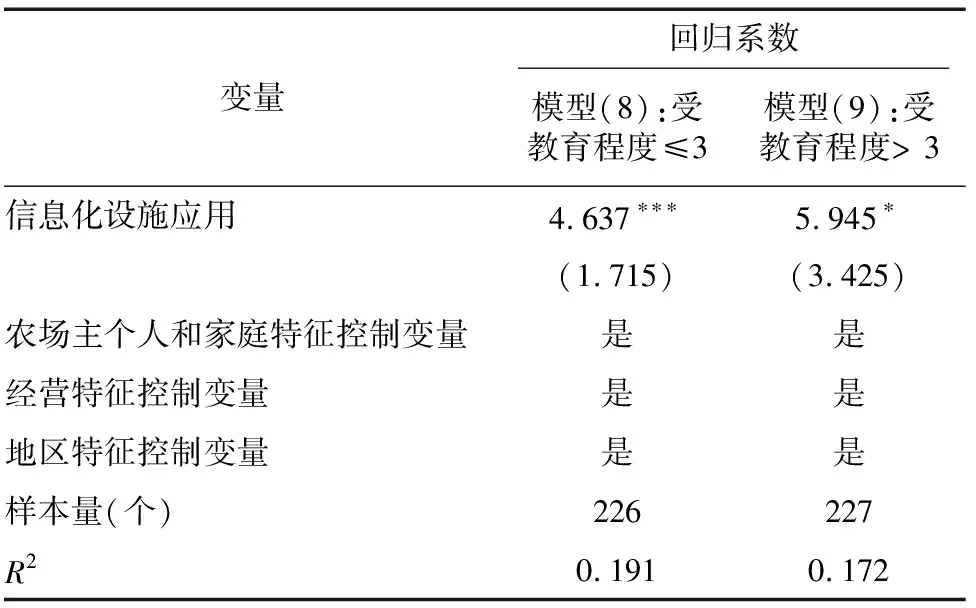

3.1.4 異質性分析 本研究進一步用分樣本回歸對信息化設施應用的雇工效應做異質性檢驗。由表5可知,模型(8)、模型(9)分別為基于受教育程度中位數分組的回歸結果。在2個分組中,信息化設施應用都顯著促進了家庭農場吸納勞動力,但吸納勞動力的能力在組間有差異,農場主接受初中以上教育的家庭農場在應用信息化設施后,其單位面積雇工數量更多(回歸系數為5.945),這可能與農場主的管理能力更高有關。

表5 信息化設施應用對家庭農場雇工行為的影響:異質性分析

3.2 作物類型在信息化設施應用提高家庭農場雇工水平中調節效應的檢驗

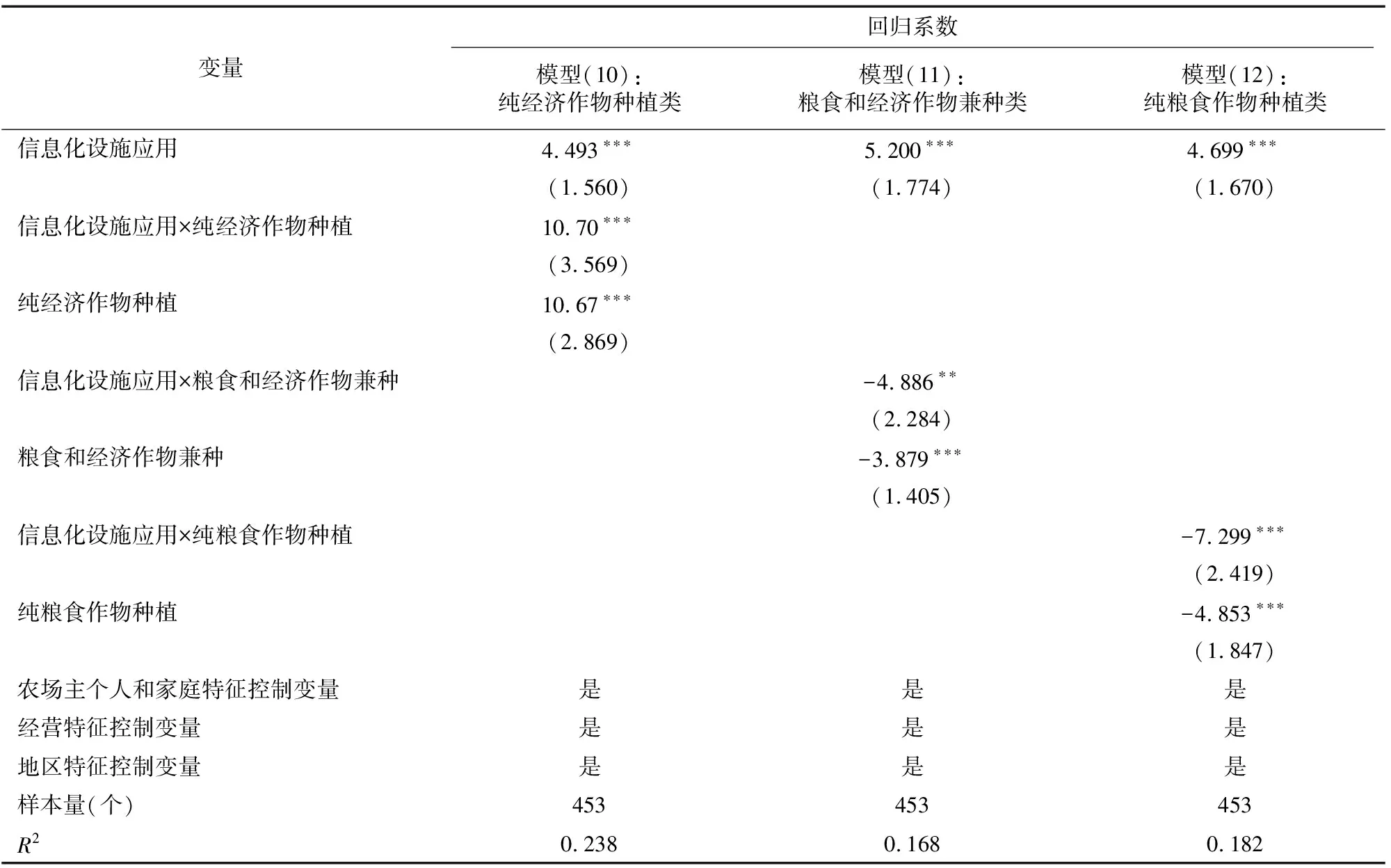

本研究將信息化設施應用和作物類型的交叉項放入模型,檢驗作物類型在信息化設施應用提高家庭農場雇工水平中的調節效應。由表6可知,如果家庭農場種植的是純經濟作物,則其應用信息化設施后雇傭的長期雇工量更多,即純經濟作物類型在信息化設施應用提高家庭農場雇工水平中起正向調節作用;糧食和經濟作物兼種、純糧食作物種植類則能減弱家庭農場信息化設施應用對雇工量的正向作用,即起負向調節作用,從回歸系數來看,純糧食作物種植類的負向調節作用更大,進而可以驗證研究假說H2a和H2b。

表6 調節效應檢驗

4 研究結論與政策意義

本研究在技術進步視角下構建信息化設施應用影響家庭農場雇工行為的分析框架。理論分析認為,一般情況下信息化設施應用可以降低家庭農場對雇工的技能要求,進而降低單位雇工的機會成本,從而提高家庭農場吸納勞動力的水平,而具體到作物類型,信息化設施應用的雇工效應存在差異。在生產的季節性問題得到極大緩解且更依賴勞動力投入的經濟作物種植中,信息化設施應用后將有更多的長期雇工投入,但對于生產的季節性特征明顯且機械化程度高的大田作物(典型的如糧食類作物),其信息化設施應用對家庭農場的雇工水平有負向調節作用。基于江蘇省家庭農場抽樣調研數據的實證分析驗證了本研究的理論分析結果。

本研究回答了信息化設施應用對家庭農場吸納勞動力水平是抑制還是促進的問題。盡管整體而言是促進作用,但對不同作物類型的影響有差異。本研究成果對推動農業數字化建設和促進農民就業有2個方面的政策意義。第一,農業信息化設施在家庭農場中的應用會提高農民的農業就業機會,尤其是提高低技能勞動力的就業機會,在農村青壯年大量外出務工的背景下,該結論有重要的政策意義。一般而言,信息化促進高技能勞動力轉移到非農就業,但是對于難以轉移到非農就業的低技能勞動力,農業信息化設施應用可以促進其就業。而異質性分析結果表明,受教育程度高的農場主會雇傭更多工人。因此,從促進農民就業的角度看,有必要進一步吸引較高學歷的農民創辦家庭農場,并對其信息化建設提供支持。第二,作物類型對家庭農場雇工水平有調節效應。種植經濟作物的家庭農場在使用信息化設施后雇工水平顯著提高,因此無論從促進農民就業角度還是從農業高質量發展的角度,對經濟類作物種植提供信息化建設支持都有重要的現實意義。盡管糧食類作物種植在信息化設施應用促進家庭農場雇工水平中起負向調節作用,但是在糧食類作物的農業機械化水平大幅提高的背景下,信息化設施的雇工弱化作用有助于糧食類家庭農場的優化資源配置。