企業數字化能力對商業模式創新的影響

——基于組織韌性和環境動蕩性視角

一、引 言

企業數字化能力為組織應對不確定環境和危機情境提供了新的動能

。埃森哲發布的《2021中國企業數字轉型指數研究》報告顯示,數字化轉型效果顯著的企業占比持續上升,由2020年的11%躍升至2021年的16%。數字化能力較強的企業,在環境動蕩中表現出較高的組織韌性。這些企業能夠將數字化優勢轉化為組織優勢,更好地適應內外部環境的變動。在當前充滿競爭和動蕩的市場環境下,企業數字化可以提高響應、適應和恢復的能力,助推企業渡過危機,維持競爭優勢

。組織韌性是企業維持穩定、積極抵御外部不確定風險的重要動態能力。在當前疫情危機和市場競爭不斷激烈的背景下,組織韌性對數字化轉型和可持續性發展均起到重要作用。

易知,當反饋相位使時,不能同時使而Y波導的相位調制難以實現奇偶時隙的不同步,故通常工作在開環狀態下.并且,式(10)、(11)進一步驗證陀螺奇偶時隙的輸出具有負相關性.

數字化能力作為數字化轉型的核心動力和必備條件,對提升組織效率、社會協同以及資源優化,推進組織恢復反彈速度起到重要作用,呈現出數字化賦能的競爭優勢。現有研究多對數字化轉型與組織能力升級之間的關系做了有益的探討,而關于企業數字化轉型與組織動態能力之間關系的研究仍然聚焦于常規情境下的驅動機制,更多關注企業數字化能力帶來的流程優化、增效降本和模式創新等

。在環境動蕩的情境下,企業數字化能力對組織恢復反彈的作用機制仍未得到足夠的關注。企業數字化能力對于企業的價值創造、創新和能力升級產生漸進作用,能夠嵌入到組織業務層面的管理與運營框架中,推動企業流程優化和提高管理效率

。數字化能力已成為推動企業數字化轉型的核心和關鍵所在

。關于組織韌性的研究多聚焦于組織內在能力的界定與測量,強調組織韌性是組織面對動蕩環境和危機事件渡過難關不可或缺的特性,高韌性的組織通過不斷學習建立適應環境變化的動態能力。組織韌性既符合當前的環境條件和競爭現實,也為創新發展各種形式的商業新模式儲備動能。企業數字化能力可以提高組織的學習和獲取資源能力。正確認識并有效利用企業數字化能力,保持動態適應的組織韌性,對企業數字化轉型及商業模式創新起到至關重要的作用

。企業借助數字化能力對組織能力進行持續優化和調整,有利于企業進一步創新商業模式。

(1) 余氯吸收裝置[5]。針對凈化除鈷、銅渣浸出工段產生的兩種高溫含氯廢氣進行的治理,配置了吸收裝置。余氯吸收裝置采用預洗塔、一級吸收塔、二級吸收塔三級吸收工藝,吸收塔采用PVDF/FRP復合材料制作。一、二級吸收塔進料管及換熱器過流管采用鈦材制作。針對余氯吸收裝置廢氣進氣溫度高、吸收過程為反應放熱、堿液腐蝕介質,在吸收裝置中配置了冷卻系統,切實降低吸收塔內溫度,防止了復合材料塔體的高溫腐蝕變形、開裂、滲漏,達到提高吸收塔的耐腐蝕性能。

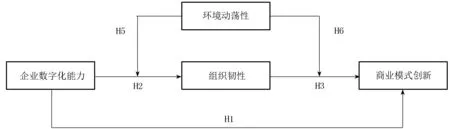

由于組織韌性已成為企業動態調整的重要能力,明晰組織韌性在企業數字化能力與商業模式創新之間的中介效應,呈現出數字化能力對組織韌性與商業模式創新的具體路徑對于組織應對危機情境至關重要。因此,本文構建了“企業數字化能力—組織韌性—商業模式創新”的概念模型,探討企業數字化能力是否以及如何影響商業模式創新,以此填補現有組織韌性視角的數字化能力與商業模式創新之間關系的研究空白。

二、理論基礎與研究假設

(一)企業數字化能力與商業模式創新

數字化已成為企業提高績效和商業模式創新的新興前沿領域。數字化不斷對企業的管理運營、供應鏈、信息系統、生產資源、客戶關系和組織邊界等組織形態與商業模式提出新的要求。企業需將數字經濟要素嵌入數字化轉型進程中,進而實現對傳統商業模式的重構。本質上,數字化能力是企業組織運用數字化技術的一種戰略行為。Ansong和Boateng

提出了數字技術能力的概念,并認為數字技術能力是推動企業商業模式重構和組織創新的數字化能力體系。而企業數字化能力則指企業通過利用數字化技術與資產,以數據為核心,調動企業內外部資源,減少組織信息的復雜性和不確定性,從而實現營銷、研發和生產的數字化變革,創造更大商業價值和進行商業模式變革的能力

。Trabucco和De Giovanni

與Ceipek等

認為,數字化能力與企業戰略和商業模式創新存在較高相關性,表現為數字技術的出現與應用使得企業數字化能力戰略得以實施,促使商業模式創新。

的士在路上飛馳起來,竹韻回頭看了一眼海力的車,發現他也把車開上了路。回味了一番剛才的情景,越來越感到納悶。

國內外學者主要從技術層面和行業層面對數字化能力的結構維度進行探討。在技術層面,Warner和W?ger

強調,數字化能力是組織的一種特殊動態能力,通過數字感知能力、數字獲取能力和數字轉化能力構建企業數字化轉型模型。Vial

認為,將技術、業務、渠道和數據作為企業數字化戰略的關鍵要素,整合這四個關鍵要素以提高客戶體驗的運營過程是培育企業數字化能力的過程。Ritter和Pedersen

從企業數字化的條件入手,將數字化能力劃分為數據獲取、數據使用和數據分析三個維度,認為數字化的高效率、低成本、信息廣覆蓋等特征有效地推動了組織學習獲取數字化知識和信息這一新生產要素,提高企業的數字化能力以及數字資源協同能力。在行業層面,吉峰等

聚焦于制造業企業數字化能力,通過扎根理論歸納總結出制造業企業的數字化能力包括數字化基礎能力、數字化分析能力、數字化應用能力和數字化發展能力四個維度,強調數字化能力對制造業企業數字化轉型的作用效果。李雯和孫黎

關注企業數字化能力的行業協調優勢,強調數字化能力在跨產業、跨企業、跨環節的數字資源共享和價值鏈的協同優化作用,探索打造多維度、多層面、多鏈條的數字資源協同體系。企業通過數據整理、數據管理和信息技術基礎設施等數字化能力洞察業務,數字化能力有助于以競爭優勢轉變業務。綜合學者們的已有研究,目前數字化已融入企業的生產、流程、服務以及經營管理等環節,企業數字化能力主要由企業數字技術運用能力和企業數字資源整合能力構成。

組織韌性對商業模式創新具有正向影響。

企業數字化能力對商業模式創新具有正向影響。

企業數字技術運用能力對商業模式創新具有正向影響。

企業數字資源整合能力對商業模式創新具有正向影響。

(二)組織韌性的中介效應

組織韌性是生態和物理學領域“韌性”概念在組織管理領域的拓展,最初用于衡量一個系統在經歷危機而自我復蘇的能力

。在組織內部,韌性既存在于個人,也存在于組織對于動蕩和不確定經營環境的反應中,這其中既包括承受組織生產經營中斷的能力,也包括適應新的風險環境的能力。張秀娥和滕欣宇

強調,組織韌性涉及組織不同層面的能力,提升組織韌性意味著持續優化組織發展戰略的能力,以便在出現問題時成功地整合現有資源來解決問題。根據動態能力理論,組織韌性是企業動態能力的重要組成部分,企業通過不斷學習建立能夠適應環境變化的能力,是獲得競爭優勢的關鍵。組織韌性為企業提供適應發展戰略韌性的潛力,這種韌性既符合當前的環境條件和競爭現實,也為發展各種形式的戰略創造了一個平臺,使企業在面對劇烈的環境變化時能夠在自我適應和自我穩定之間作出選擇。組織韌性這種特殊的組織動態能力,呈現出三個不同側面的組織能力:首先,努力適應環境變化的能力。其次,積極調整變革抵抗外部危機的能力。最后,經歷危機后,從中吸取經驗教訓并恢復反彈乃至反超的能力

。近年來相關研究開始拓展到組織韌性的前置因素和邊界條件的探討上,尤其是在新冠肺炎疫情肆虐下,學界和業界普遍認為,企業利用組織韌性應對危機的破壞性沖擊,有利于企業更快地走出困境,實現企業的突破性發展。組織韌性是組織與外部環境之間互動的結果,主要包括組織情景意識、組織環境適應和組織恢復反彈三個維度。

1.主效應分析

在平民非虛構寫作熱潮中,新媒體發揮了助推作用。新媒體用戶既是信息的接受者,又是信息的發布者,這種用戶參與的寫作,顛覆了傳統意義的寫作,催生并推動了平民非虛構寫作。

池毛毛等

探討了數字化能力對于組織動態能力的積極作用,還有研究揭示出數字化能力如何支持組織戰略的開發改進。Williams等

認為,數字化能力有助于企業敏銳洞察危機情境意識,識別市場機會或增加與利益相關者的接近度,升級組織能力。數字化能力對組織情境意識的影響表現出企業利用數字技術洞察出組織內外部環境的變動,增強組織與外部環境之間的信息交流,提升企業獲得資源的能力,提高組織識別預警能力。Li等

認為,企業數字化能力將數字化技術及資源通過價值創造、價值傳遞等驅動組織結構的動態調整,通過組織的適應性調整來搶占先機。一方面,數字化技術及資源使得企業在管理運營中積累大量數據資產,培養和發展數字化能力,而數字化能力對組織韌性具有顯著促進作用,有助于企業對組織結構的及時調整,提高組織環境適應性;另一方面,有研究表明數字化技術支撐的數字能力促進組織恢復反彈的動態能力,數字化能力使得企業面臨危機情境動態調配資源、平衡資源更加容易,而平衡及使用資源與其他要素的組合被認為是促進組織穩定性和超越性,進而產生更持久價值創造的關鍵組織能力。特別是在企業遭遇挫折后對內外部資源進行有效利用,企業對內外部數字化信息的獲取也有助于提高組織恢復反彈。據此,筆者提出如下假設:

數字化能力對組織韌性具有正向影響。

工作經驗告訴我,面對幸福的選擇困難情況時,相信自己的直覺,結果往往美滋滋。這一次,我毫不猶豫地選擇GT,法拉利的GT跑車。

企業數字技術運用能力對組織情境意識具有正向影響。

企業數字技術運用能力對組織環境適應具有正向影響。

1.2.4 研究結局指標 療效標準治愈,治愈:患者潰瘍癥狀全部消失,或者局部只有略微發紅現象,水腫消失。顯效:其相關癥狀完全消失,潰瘍大致全部愈合。有效:潰瘍面積縮小,相關癥狀有明顯改善。無效:潰瘍縮小不明顯,相關癥狀、體征基本無變化。以7 d為一個療程。結果指標以總有效率、潰瘍愈合時間、不良反應發生而制定。

企業數字技術運用能力對組織恢復反彈具有正向影響。

企業數字資源整合能力對組織情境意識具有正向影響。

企業數字資源整合能力對組織環境適應具有正向影響。

企業數字資源整合能力對組織恢復反彈具有正向影響。

當已知淺部地層剖面、地震數據及測井資料時,可通過地層剖面大致確定淺層氣的范圍及深度,提取地震屬性來對淺水流進行識別,結合測井資料進行驗證及校核。某深水井測井曲線見圖3。

Muhic和Bengtsson

通過動態能力理論詮釋組織韌性對商業模式創新的重要性,將組織韌性視為企業競爭優勢的重要來源,顯著推動企業的商業模式創新。Buliga等

根據數字化協同相關利益者能力構建由外到內的組織動態能力,更好地適應內外部環境的變化,并且實證檢驗這種能力與企業商業模式創新的正向關系和作用機制,并得出動態能力能夠推動商業模式創新的結論。董保寶和葛寶山

認為,動態能力較強的企業能夠較快地察覺到外部環境的變化,依據外部環境特性進行組織變革和資源優化組合,從而完成戰略轉變,提升商業模式創新。Linnenluecke

研究表明,作為動態能力的組織韌性有助于企業從危機中恢復、應對多元逆境。組織韌性能在組織情境意識、組織環境適應和組織恢復反彈三個不同階段助力企業提前感知、適應、化解危機。在組織情境意識方面,處于日常經營的企業,面對危機情境,企業感知到自身不足,不斷調整組織架構,助力企業建立起多元動態的戰略和業務機制,應對不可避免的沖擊

。企業還應通過合理利用組織內外部資源,提高組織的適應能力,促進商業模式創新。同時,在組織危機情境下,高韌性的組織具備回應和適應環境的動態能力,實現持續化經營。組織韌性的提升有助于企業在危機時刻積極調整、更新和重構組織結構,促使企業從動蕩環境中恢復,促進商業模式創新的維持和提升

。組織韌性還要求企業能將危機意識常態化、制度化,善于總結反思企業經營和管理中的不足,查缺補漏,并且能在后續經營中尋求新的機遇,盡快實現組織反彈復蘇。據此,筆者提出如下假設:

企業數字化能力已成為商業模式創新的新動力和新路徑,企業數字化能力對商業模式創新的影響路徑主要體現在三個方面:首先,數字化能力賦能企業對組織商業模式作出及時調整與反饋以應對外部環境的變化。由于數字化能力使得企業組織價值創造和價值獲取方式發生了變化,企業商業模式的其他要素如顧客關系、供應商網絡和盈利模式等必然發生相應調整。其次,數字化能力是商業模式持續改進、創新的賦能因素。數字化的發展和普及增強了企業對運營管理各個環節的洞察力,更好地制定運營管理戰略、提高運營效率。最后,由于商業模式調整存在路徑依賴,隨著時間推移,已建立的商業模式產生越來越強的組織惰性,企業需要借助數字化能力實現商業模式創新。并非所有企業組織都可以創造顛覆式的商業模式,更可能通過數字化技術及資源提高數字化能力,漸進式地擴展、修改已有商業模式。數字化能力已成為企業推動商業模式創新的重要動力之一,利用數字化能力創新組織流程和產品設計轉變商業模式,并在動態環境中提高競爭優勢。據此,筆者提出如下假設:

組織情境意識對商業模式創新具有正向影響。

組織環境適應對商業模式創新具有正向影響。

組織恢復反彈對商業模式創新具有正向影響。

2.組織韌性與商業模式創新

組織韌性對數字化能力與商業模式創新之間的關系具有中介效應。

(三)環境動蕩性的調節效應

環境動蕩性是指企業在面對技術的變化、客戶偏好的變化以及產品需求的波動等方面,對這種組織內外部環境變化速度、程度、頻率和不可預測性等的衡量或評價

。新冠肺炎疫情對企業的財務、營銷、供應鏈和運營管理的可持續性提出了新挑戰,組織都在不斷調整企業的商業模式,積極應對外部環境的動蕩,尋找企業發展的新方向

。環境動蕩性高說明市場需求較為波動、競爭者進入退出較為頻繁、法規和技術水平不斷變動和產品更新較快等。此時,企業難以準確評估環境現狀和預測技術或產品趨勢,需要數字化技術及資源助力企業的穩定乃至恢復反彈,彌補企業的窘境

。外部環境特性的變化給企業發展帶來挑戰的同時,也孕育著更多的機遇,尤其是數字化技術及資源的應用。在不同的外部環境下,企業數字化能力勢必會影響企業對外部環境的適應能力和應對方式等組織韌性作用的大小。Witschel等

將外部環境動蕩性納入組織動態能力視野,認為企業數字化能力是在動蕩的競爭環境下加強組織的動態能力。企業數字化能力通過積極回應外部的不確定性環境所帶來的挑戰,將外部環境動蕩性轉換成企業進一步發展的動機,增強企業的組織能力。當外部環境越是動蕩時,企業的數字化能力越能賦能組織的動態能力,促進組織的恢復和反彈,甚至積極抓住轉瞬即逝的機遇

。外部環境特性是促進企業數字化能力提升組織韌性的重要調節因素,企業根據市場環境的變化,進行戰略調整、迅速優化組織框架,有助于建立更強韌的組織,捕捉市場新的機遇。對于企業而言,數字化能力助力企業能夠靈敏地適應外部環境,合理調配資源是企業實現可持續發展的關鍵因素。環境動蕩性體現在企業所面臨的市場環境壓力與動機。環境動蕩性能夠激發企業對組織架構的充分認知,有利于對企業的組織架構進行適當調整及反饋;環境動蕩性的增強,意味著企業獲取有效資源和占有市場的難度增大,企業更傾向于發揮其調配資源和機會識別的數字化能力,增強企業的組織韌性。反之,當外部環境動態性和競爭性較平穩時,不利于企業利用數字化資源和技術的能力以及展現應對危機的能力,其對組織韌性的增強效能也會隨之減弱。據此,筆者提出如下假設:

環境動蕩性正向調節企業數字化能力與組織韌性的關系。即環境動蕩性越高,數字化能力對組織韌性的促進作用越強。

圖6和圖7顯示了隧道開挖不進行支護時,隧道圍巖的變形其力學特征的計算結果。水平位移圖6(a)顯示,圍巖開挖后負方向位移最大負值為3 mm,且主要發生在仰拱區域,而正方向位移最大正值為18 mm,主要出現在第二條控制性結構面以外的區域;從圖6(b)看出,在開挖X負向的位移沿第二條控制性結構面外側發展,位移則出現在其內側,拱頂外位移量最大;X正向位移出現在仰拱外。由圖6(c)可知,總位移量最大也是出現在第二條結構面外側和仰拱處。從圖6(d)可以看出,隧道開挖后的位移矢量方向是指向隧道體,尤其是第2條結構面以外巖體的位移矢量方向更加明顯,矢量最大值出現在第1條結構面以外巖體的拱頂位置。

在數字經濟時代,數字化能力賦予組織高階的競爭優勢,數字化資源和數據驅動組織能力升級,越是動蕩環境企業數字化能力賦能的企業反彈蓄力越足,才能實現突破性的商業模式創新。外部環境的動蕩性主要體現在環境的高頻變化和不可預見性,這要求企業能較快作出反應、識別機會、進行戰略和商業模式的調整與創新。不確定性因素對組織結構和企業商業模式的影響不盡相同。商業模式的可持續性對企業未來的重要性不言而喻,無論作為原有模式的補充還是替代,由于該模式本身帶來的效率優勢和靈活架構足以應對市場不確定性波動,因而在商業模式創新過程中,外部環境動蕩性是必須考慮的關鍵因素。組織韌性理論指出,韌性作為一種高階動態能力,其目標就是解釋企業如何在動態變化的環境下,維持和創造競爭優勢,尤其是在危機情境下,保持組織穩定實現反彈超越的能力。組織韌性關注的是企業面對外部不利環境時恢復能力和適應市場變化的能力,面對動蕩的市場環境,組織韌性不是一個靜態的維度,而是組織與外部環境互動的結果。組織韌性是否以及如何對商業模式創新產生影響取決于環境動蕩性。也就是說,當環境動蕩較強時,由于企業通過數字化能力更容易發現識別問題,及時調整組織架構,適應外部環境的需要,提高組織韌性,更容易促進商業模式創新

。由于企業數字化能力使得數字化資源及技術轉移更便利,較強的環境動蕩使得企業更容易將企業的數字化資源用來改善組織架構,進而強化組織韌性并改善商業模式。有研究指出,組織韌性增強了技術變革對商業模式創新的影響。相反,當環境動蕩較弱時,由于企業可能無法充分利用數字化能力帶來的正外部性,使得企業組織韌性不足,更難提高數字化資源的吸收能力,數字化整合效率隨之下降,進而導致企業商業模式創新變差

。Andersson等

認為,環境動蕩性對組織韌性與企業商業模式創新之間具有正向調節效應。據此,筆者提出如下假設:

環境動蕩性正向調節組織韌性與商業模式創新的關系。即環境動蕩性越高,組織韌性對商業模式創新的促進作用越強。

綜合以上假設所表達的變量間關系,本文歸納出如圖1所示的概念模型。

三、研究設計

(一)樣本與數據收集

本文通過線上線下兩種方法發放調查問卷收集數據。調查對象主要是近兩年內調整商業模式的企業。問卷應答者多為企業的中高層決策者、部門負責人和資深員工。為確保問卷效度,筆者先通過企業官網、新聞報道及具體咨詢等途徑研判在過去兩年內企業商業模式是否發生創新。為避免語言歧義,筆者將英文問卷轉譯后與專家進行反復修正以減少測量偏誤。本文共發放問卷300份,回收問卷241份,剔除明顯亂答、漏答和前后不一致等問卷,最終獲得192份有效問卷。其中,傳統制造業66家,占比34.38%;互聯網與高新技術行業73家,占比38.02%;其他行業53家,占比27.6%。

(二)研究變量與測量

本文除控制變量以外,其他變量均采用國內外成熟的量表,對量表進行翻譯和修正并形成準確的中文表達。文中量表均采用李克特(Likert)七級量表衡量(1表示非常不同意,7表示非常同意)。

4.從社會發展的大背景出發,社會經濟的發展、國家地位的提升、人們豐富多彩的日常生活情景都是小學生學習英語、學好英語的催化劑。國家教育部門在制定小學英語教材的時候,應該以國家政治、經濟的發展狀況為基礎。因此,在教材的編寫方面,內容要時刻與時事對接。與此同時,教材選題內容也要貼近實際生活,例如,選擇小學生日常生活對話,能夠讓學生在課堂中輕松熟悉基本交際用語,以此培養學生用英語進行日常交流的興趣。

該模式下,社會資本方中標PPP項目后,一般與政府授權企業成立項目公司,在項目公司滿足最低資本金要求的前提下,商業銀行向項目公司提供用于PPP項目建設的項目貸款,并以該PPP項目回報機制作為還款來源,通常要求社會資本方提供連帶責任保證擔保。項目貸款的用途通常是用于建造一個或一組大型生產裝置、基礎設施、房地產項目或其他項目,包括對在建或已建項目的再融資。在此種模式下,商業銀行對社會資本方篩選標準較為嚴格,一般選擇實力較強的央企、國企,以及現金流充足或長期合作的民營企業,即使PPP項目遭遇失敗,通常也不會對這些企業的還款能力造成太大影響。

自變量:企業數字化能力,包括企業數字技術運用能力(DTA)和企業數字資源整合能力(DRI)。借鑒吉峰等

的研究,用企業數字化基礎能力、數字化分析能力和數字化應用能力測量企業數字技術運用能力,用企業數字化資源協調能力和數字化發展能力測量企業數字資源整合能力。

調節變量:環境動蕩性(ER)。借鑒Miller和Friesen

的研究,主要包括5個題目。

控制變量。以往研究表明,公司的規模、年齡、性質和所在行業類型等均會影響企業管理運營效率和績效,因此,本文將企業規模、企業年齡、行業類型和企業性質等情境變量作為控制變量處理。

四、數據分析及檢驗結果

(一)數據共同偏差檢驗

由于本文數據收集采用問卷調查的方法,可能存在同源方法偏差問題。因此,筆者從問卷收集程序和統計檢驗兩方面進行控制。問卷收集程序上,首先,采用網上發放電子問卷和實地發放紙質問卷兩種方法,在實地發放時,調查員會對填寫人員進行解釋,方便調研對象理解問卷內容。其次,問卷內容設計盡可能使用通俗用語,積極爭求學者和企業管理人員意見,根據反饋意見修改問卷,保證問卷內容言簡意賅且針對性好。在統計檢驗上,采用Harman單因子測試的結果表明,本文抽取了多個因子,第一個因子對總方差的解釋占比為31.345%,低于40%的閾值。說明本文的測量不存在嚴重的同源方差問題。

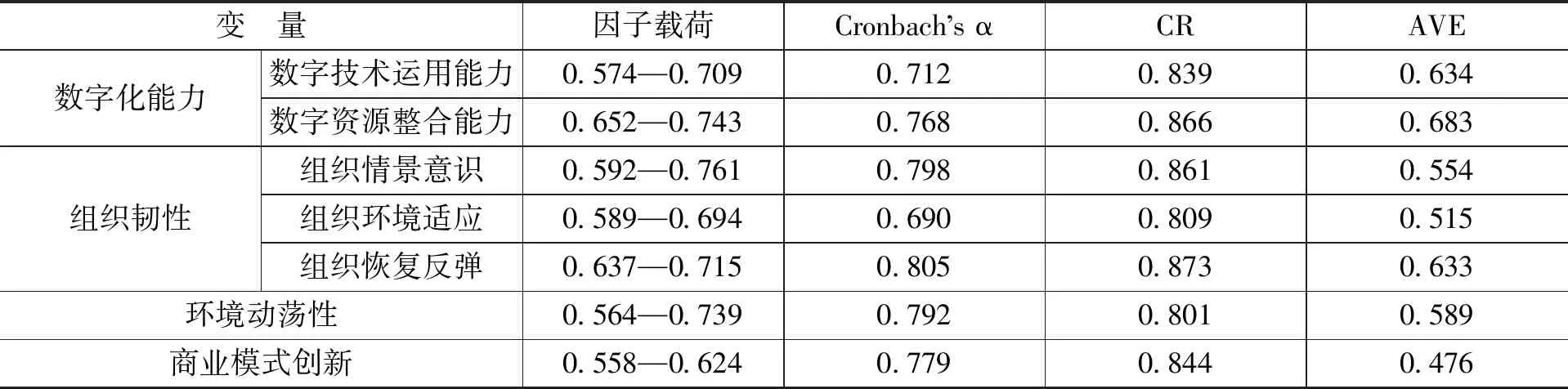

(二)信度和效度檢驗

信度主要表明測量量表的可靠性,效度主要用于表明測量量表的有效性。為確保測量量表的可靠性和有效性,本文采用SPSS25.0和AMOS23.0軟件對量表進行信度和效度檢驗,如表1所示。由表1可知,測量量表的Cronbach’s α系數在0.712—0.805之間,高于0.700標準的要求,說明各變量內部具有較高的一致性。同時,組合信度CR值在0.801—0.873之間,大于0.800的高信度標準要求,再次表明測量量表具有較高的信度。同樣地,各變量測量題目的因子載荷分布在0.558—0.761之間,接近或大于0.600的閾值。AVE(平均方差萃取量)值基本達到或者大于0.500的標準值,表明各變量具有較好的收斂效度。此外,根據相關性分析區別效度檢驗可知,各變量AVE的平方根均大于各變量之間的相關系數,說明變量之間的區別效度較好。

綜上,本文測量量表的信度和效度基本達到可接受的標準水平,具有較高的代表性和有效性。

因變量:商業模式創新(BMI)。參照Zott等

的研究成果,主要從價值主張、價值創造、價值傳遞和價值獲取等四個方面,并參考Futterer等

與魏澤龍等

的觀點對題項進行了刪減,共用6個題目來測量企業商業模式創新的程度。

(三)假設檢驗

1.企業數字化能力與組織韌性

本文主要利用層次回歸分析來檢驗主效應,結果如表2所示。由表2可知,模型(6)顯示,企業數字化能力對商業模式創新具有顯著的正向影響,H1得到驗證。同樣地,模型(2)結果顯示,企業數字化能力對組織韌性具有顯著的正向影響,H2得到支持。再者,模型(7)中加入組織韌性,回歸結果顯示,企業數字化能力仍然對商業模式創新具有顯著正向影響,并且組織韌性對商業模式創新具有顯著正向影響,H1和H3得到進一步驗證。

2.直接效應分析

苯磺酸順式阿曲庫銨非變態反應性過敏反應,直接作用于肥大細胞和嗜堿性粒細胞表面,引起組胺等化學物質釋放,無抗體產生,又稱類過敏反應,臨床表現與組胺的釋放量相關。變態反應性過敏反應由IgE介導的速發型過敏反應,其臨床表現主要表現為支氣管痙攣和心功能衰竭癥狀。這兩種反應的臨床表現都與肥大細胞脫顆粒釋放的組胺量相關,均可出現過敏性休克表現,臨床上30%~40%變態反應性過敏反應無法與類過敏反應相區別,臨床表現進一步結合實驗室檢測血組胺、IgE化合物、肥大細胞類胰蛋白等血清學檢查以及過敏原皮膚測試可確診過敏反應及其類型[6]。

通榆縣2型糖尿病患者對流感疫苗接種的必要性、重要性認識不全面,受到年齡、文化水平、認知水平等諸多因素影響,接種率偏低。現階段,流感疫苗是二類疫苗自愿自費接種項目,可通過多種渠道進行宣傳,并對重點人群予以關注,提高患者、患者家屬以及醫護人員的知曉率,使流感疫苗接種率得到提升。

(2)學習內容的差異性。成人學生學習目的是為實現職業發展,提高自己在工作中的實踐能力,因而成人學生的學習內容是根據學習者自身發展的需求選擇適合自己的個性化的學習內容。互聯網的學習資源和學習平臺能夠滿足成人學生學習需求的,成人學習者更愿意通過網絡信息技術進行學習。

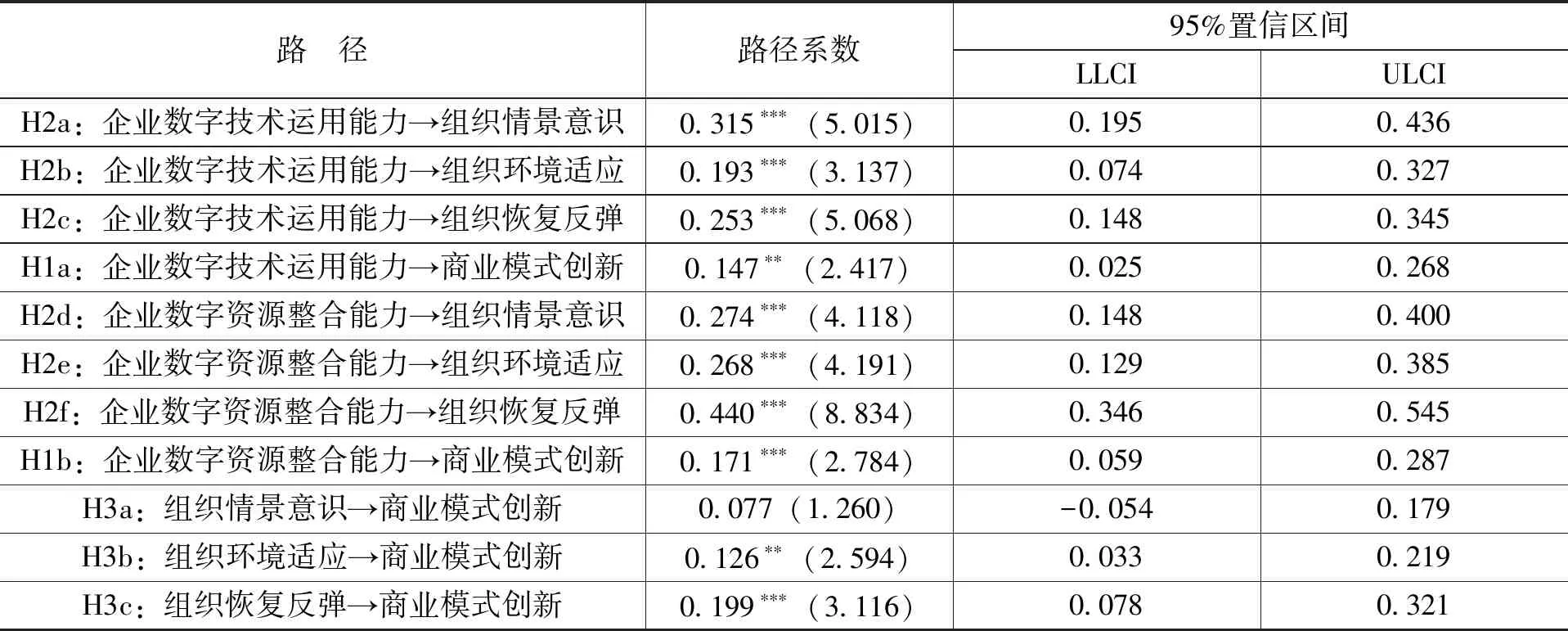

本文通過PLS-SEM將主效應進行拆解來檢驗各變量之間的直接效應,結構方程模型檢驗結果如表3所示。由表3可知,除“H3a:組織情景意識→商業模式創新”之外,其他各變量之間路徑系數均通過顯著性檢驗,變量之間直接效應的路徑系數的t值大于標準值。其中,企業數字化能力直接顯著的正向影響商業模式創新,H1a和H1b得到支持。同樣地,企業數字化能力對組織韌性具有顯著的正向影響,H2a、H2b、H2c、H2d、H2e、H2f得到驗證。此外,組織韌性均對商業模式創新具有顯著的正向影響,H3b和H3c得到支持,H3a未通過顯著性檢驗。

3.中介效應分析

表2的層次回歸分析結果顯示,企業數字化能力顯著正向影響組織韌性和商業模式創新,同時組織韌性顯著正向影響商業模式創新,表明組織韌性對企業數字化能力與商業模式創新之間產生顯著影響。為進一步檢驗組織韌性的中介效應,本文通過檢驗間接效應的顯著性來驗證中介效應,根據Hayes制作的SPSS的Process程序進行Bootstrap區間檢驗,并同時計算總效應值、直接效應值和間接效應值。Bootstrap中介檢驗結果如表4所示。由表4可知,間接效應存在顯著正向影響關系。因此,H4得到驗證。

為了進一步檢驗組織韌性對企業數字化能力與商業模式創新之間的具體中介效應的影響路徑,本文通過PLS-SEM對中介效應進行拆解,具體檢驗結果如表5所示。由表5可知,“企業數字技術運用能力→組織情景意識→商業模式創新”“企業數字資源整合能力→組織情景意識→商業模式創新”的中介效應不顯著,而其他的中介效應均顯著。因此,組織韌性在企業數字化能力與商業模式創新之間起到中介效應。

4.調節效應分析

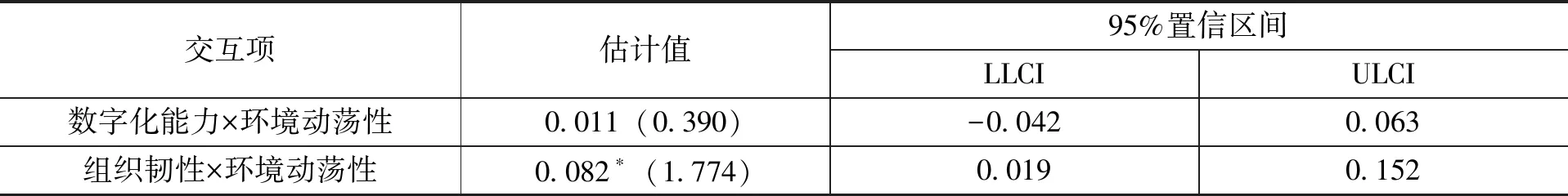

表2的模型4顯示,企業數字化能力和環境動蕩性對組織韌性存在顯著正向影響,但是數字化能力與環境動蕩性的交互項對組織韌性的影響不顯著,表明環境動蕩性對企業數字化能力和組織韌性的關系不存在調節效應,因此,不支持H5。同樣地,表2的模型9顯示,組織韌性與環境動蕩性的交互項對商業模式創新存在顯著的正向影響,這表明,環境動蕩性對組織韌性與企業商業模式創新的關系有顯著的正向調節效應,因此,H6得到驗證。

本文采用Process程序對帶中介的調節效應做進一步驗證,結果如表6所示。由表6可知,數字化能力與環境動蕩性交互項系數為0.011(t=0.390),置信區間為[-0.042,0.063],包含0,表明不顯著;組織韌性與環境動蕩性交互項系數為0.082(t=1.774),置信區間為[0.019,0.152],不包含0。因此,H5仍然不顯著,而H6得到進一步驗證。

值得注意的是,企業數字化能力通過組織韌性對商業模式創新產生顯著正向影響,不局限于環境動蕩性的限制。然而,在高的環境動蕩性下,企業數字化能力通過組織韌性對商業模式創新的正向影響較強;在低環境動蕩性下,企業數字化能力通過組織韌性對商業模式創新的正向影響較弱。

五、結論與啟示

本文以192家企業為研究對象,探究了企業數字化能力與商業模式創新之間的中介效應和情境機制,從理論上拓展并完善了企業數字化能力與商業模式創新的相關研究,得出如下結論:企業數字化能力對商業模式創新具有正向影響;組織韌性在企業數字化能力與商業模式創新關系中起到了中介效應;環境動蕩性正向調節組織韌性與商業模式創新之間的關系。本文的理論貢獻可能涉及以下三個方面:第一,本文探討并驗證了組織韌性和環境動蕩性對企業數字化能力作用于商業模式創新的運行機制,為企業數字化能力與商業模式創新關系研究提供了一個新的理論框架。基于組織韌性視角對數字化能力與商業模式創新關系進行探討,關注企業數字化能力對組織韌性與商業模式創新的動態影響機制。從組織角度入手,提出了基于組織韌性的企業數字化能力對商業模式創新的理論框架,豐富了企業數字化的相關研究。第二,將賦能理論應用到企業數字化能力與商業模式創新研究中,貢獻了賦能理論的相關研究。第三,探討了企業層面的組織韌性前因與結果,豐富了組織動態能力的相關理論。

數字化能力為企業開展商業模式創新實踐提供了機會和條件,組織韌性成為推動企業商業模式創新的有效方式。具體而言,本文的研究結論對企業的管理實踐具有以下啟示:第一,企業在數字化能力過程中應重視組織韌性的作用。在環境動蕩情境下,利用數字技術優勢,提高組織韌性能夠為企業厘清實質市場需求,及時預判市場動向,適用內外部環境的變化。為了提高組織韌性,企業可以通過對數字化技術及資源進行整合以助力組織適應內外部環境。第二,在數字化時代,企業應當重視數字化轉型戰略思維,借助數字化技術、數字治理等賦能企業商業模式調適,實現組織適應性成長。對于企業來說,應當把數字化認知從技術層面提高到組織戰略高度以適應環境變遷、指導商業模式設計。強調企業重視組織韌性的培養。對于資源短缺的企業,它們往往不太注重其動態能力的提高,這要求企業以“補短板”式有側重地培養企業數字化能力和組織韌性。第三,強化數字化平臺建設。數字技術及資源可以幫助企業建立牢固的組織架構,適應組織內外部環境的變化。

[1] 單宇,許暉,周連喜,等.數智賦能:危機情境下組織韌性如何形成?——基于林清軒轉危為機的探索性案例研究[J].管理世界,2021,37(03):84-104.

[2] MICELI A, HAGEN B, RICCARDI M P, et al. Thriving, not just surviving in changing times:how sustainability, agility and digitalization intertwine with organizational resilience[J]. Sustainability,2021,13(4):2052.

[3] RACHINGER M, RAUTER R, MULLER C, et al. Digitalization and its influence on business model innovation[J]. Journal of manufacturing technology management,2019,30(8):1143-1160.

[4] 孫新波,蘇鐘海,錢雨,等.數據賦能研究現狀及未來展望[J].研究與發展管理,2020,32(2):155-166.

[5] 吉峰,賈學迪,林婷婷.制造企業數字化能力的概念及其結構維度——基于扎根理論的探索性研究[J/OL].中國礦業大學學報(社會科學版):1-17.(2021-03-25)[2022-03-17]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1593.C.20210709.0924.002.html.

[7] 王馨博,高良謀.互聯網嵌入下的組織韌性對企業成長的影響[J].財經問題研究,2021(08):121-128.

[8] ANSONG E, BOATENG R. Surviving in the digital era-business models of digital enterprises in a developing economy[J].Digital policy,regulation and governance,2019,21(2):164-178.

[9] TRABUCCO M, DE GIOVANNI P. Achieving resilience and business sustainability during COVID-19:the role of lean supply chain practices and digitalization[J]. Sustainability, 2021,13(22):12369.

[10] CEIPEK R, HAUTZ J, PETRUZZELLI A M, et al. A motivation and ability perspective on engagement in emerging digital technologies:the case of internet of things solutions[J].Long range planning,2021,54(5):101991.

[11] VIAL G. Understanding digital transformation:a review and a research agenda[J].Journal of strategic information systems, 2019,28(2):118-144.

[12] RITTER T, PEDERSEN C L. Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms:past,present, and future[J].Industrial marketing management,2020,86:180-190.

[13] 李雯,孫黎.相生相克——數字化賦能如何與其他組織能力協同[J].清華管理評論,2019(01-02):94-102.

[14] 張秀娥,滕欣宇.組織韌性內涵、維度及測量[J].科技進步與對策,2021,38(10):9-17.

[16] 池毛毛,王偉軍,盧新元,等.數字商務戰略剖面和組織重構能力關系的研究:究竟是抑制還是促進?[J].管理工程學報,2020,34(04):11-20.

[17] WILLIAMS T A,GRUBER D A, SUTCLIFFE K M, et al. Organizational response to adversity:fusing crisis management and resilience research streams[J].Academy of management annals,2017,11(2):733-769.

[18] LI L, SU F, ZHANG W, et al. Digital transformation by SME entrepreneurs:a capability perspective[J].Information systems journal,2018,28(6):1129-1157.

[19] MUHIC M, BENGTSSON L. Dynamic capabilities triggered by cloud sourcing:a stage-based model of business model innovation[J]. Review of managerial science,2021,15(1):33-54.

[20] BULIGA O,SCHEINER C W, VOIGT K I. Business model innovation and organizational resilience:towards an integrated conceptual framework[J].Journal of business economics,2016,86(6):647-670.

[21] 董保寶,葛寶山.新企業風險承擔與績效倒U型關系及機會能力的中介效應研究[J].南開管理評論,2014(04):56-65+87.

[22] LINNENLUECKE M K.Resilience in business and management research:a review of influential publications and a research agenda[J].International journal of management reviews,2017,19(1):4-30.

[23] 趙思嘉,易凌峰,連燕玲.創業型領導、組織韌性與企業商業模式創新[J].外國經濟與管理,2021(03):42-56.

[24] 劉業鑫,吳偉偉.技術管理能力對突破性技術創新行為的影響:環境動蕩性與競爭敵對性的聯合調節效應[J].科技進步與對策,2021(07):10-18.

[25] WITSCHEL D,D?HLA A, KAISER M, et al.Riding on the wave of digitization:insights how and under what settings dynamic capabilities facilitate digital-driven business model change[J].Journal of business economics,2019,89(8):1023-1095.

[26] JIANG Y, RITCHIE B W, VERREYNNE M L. Building tourism organizational resilience to crises and disasters:a dynamic capabilities view[J].International journal of tourism research,2019,21(6):882-900.

[29] ZOTT C,AMIT R, MASSA L. The business model:recent developments and future research[J]. Journal of management,2011,37(4):1019-1042.

[30] FUTTERER F, SCHMIDT J, HEIDENREICH S. Effectuation or causation as the key to corporate venture success? Investigating effects of entrepreneurial behaviors on business model innovation and venture performance[J]. Long range planning,2018,51(1):64-81.

[31] 魏澤龍,宋茜,權一鳴.開放學習與商業模式創新:競爭環境的調節效應[J].管理評論,2017(12):27-38.

[32] MILLER D, FRIESEN P H. Innovation in conservative and entrepreneurial firms:two models of strategic momentum[J].Strategic management journal,1982,3(1):1-25.