山東滕州崗上遺址五千年前的“古城”重現

文 郭春雨 張錫坤

對于文字前的史前文明來說,從任何的史書上,都找不到有關于這座“城市”文明的記載。山東省文物考古研究院的副研究員朱超說,“史前文化的迷人之處,正是在于解答一本有關歷史的‘無字天書’”。

這是一座5000 年前的城。夯土城墻勾勒出近長方形的城址,外側挨著壕溝,城墻和壕溝有補筑、清淤現象,經過了仔細修理——根據當時的地理和地形,我們的先民,在此建立了城市的雛形。

為文明的長度找證據

滕州市三面環山,一面碧水——泰山和沂山山脈延伸出連綿起伏的丘陵,微山湖碧波蕩漾。在滕州市東沙河街道陳崗村東部一片復蘇的麥田下,埋葬著5000 多年前的滕州崗上遺址。

按照考古學的定義,這屬于大汶口文化晚期的文明。 大汶口位于山東泰安,但大汶口文化的含義則更為廣泛:1959 年,在泰安寧陽縣大汶口鎮發現了新石器時代文化遺址,此后,隨著河南、江蘇、安徽、遼寧等省相繼有幾千處同類的新石器時代遺址面世,大汶口文化的范圍不僅局限于山東地區,考古學家將這一類新石器時代文化統稱為大汶口文化。

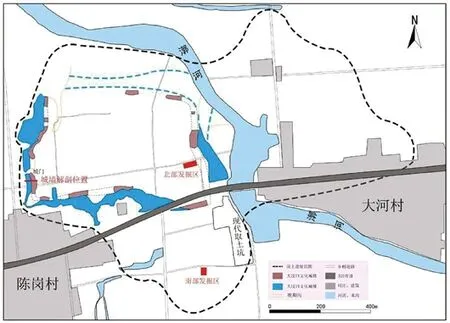

崗上遺址總平面圖

即便是對于精通歷史的學者,新石器時代的大汶口文化也始終蒙著神秘的面紗。按照考古學的定義,新石器時代文化遺址屬于史前文明,這跟我們日常接觸到的歷史考古不同:中華悠久文明,留下了浩如煙海的史料。歷史考古,有具體的朝代和文字記錄可以依據,而史前文明的探索,則是從具體的考古發掘中一點一點重現文明的輪廓。

“相當于解讀一本無字天書。”作為滕州崗上遺址發掘的項目負責人,長期致力于史前文明的研究,朱超懂得遺址出土的每一處夯土、每一個陶罐背后的意義——作為海岱地區目前發現面積最大的大汶口文化城址,崗上遺址的發掘,為大汶口文化的研究增加了極為重要的佐證。

從地圖上看去,遺址平面像個倒立的靴子,東西最大跨度1500 米,南北跨度1000 米,總面積約80 萬平方米。在經歷了為期一年的勘探后,從2020 年9 月到2022 年1 月,山東省文物考古研究院連續兩個年度對該遺址進行發掘,合計發掘面積約1100 平方米。發現了極為豐富的大汶口文化中晚期遺存,包括1 圈夯土城墻與壕溝、31 座墓葬、7 座房址及大量與房址相關的柱坑或柱洞。

“早在上世紀50 年代,考古人員就曾進行過調查發掘,當時發現了山東省內的第一片彩陶。”朱超說,2018年,山東省文物考古研究院對遺址進行了全面、系統的勘探,確定了遺址時代以大汶口文化中晚期為主,也有部分東周、漢代遺存。

這是意義非凡的發現,相對于我們耳熟能詳的歷史典故,這些新石器時代文化顯得晦澀難懂,而這恰恰是其意義所在——“大汶口文化中晚期是中華文明起源與早期國家形成的關鍵節點。”朱超說,崗上遺址大型城址的發現,連同一批顯示了社會劇烈分化、財富集中于大墓、突出器物箱的棺槨制度及一整套陶玉骨牙器為代表的禮器等,為實證海岱地區以至中華文明五千年提供了第一手材料。

先民的智慧

崗上遺址墓葬出土了一塊玉鉞——從外形看,就像是一把玉制的斧子。在歲月的長河中,經過水的侵蝕、土的掩埋,原本光滑的玉面變得銹跡斑斑,但隔著5000 年的時光,依然有著令后人驚嘆的精細做工:玉鉞最薄之處,只有幾毫米。

玉鉞,古代的禮器,象征著地位、權力。傳說中,夏禹、商湯王和周武王手執的大鉞,被視為王權的象征。而追溯到更早之前,在新石器時期、夏商周時期獨有的玉禮器中,玉鉞依然被認為是軍事統治權、戰爭指揮權、王權集于一身的禮儀玉器。

在崗上遺址的南部發掘區,共發現16 座豎穴土坑墓,其中,四人合葬墓1座,其余均為單人葬。墓葬分布集中,有明顯成列排布規律。墓葬等級差異巨大,主要表現在體量、葬具結構及隨葬品等方面,可分為大、中、小型三類。大型墓分布緊湊,葬具齊全,往往有器物箱或棺下放置枕木。男性均隨葬玉鉞或石鉞,女性隨葬玉器以飾品為主,其中綠松石最多。中型墓多為一棺,隨葬品較少,小型墓多無葬具和隨葬品。

朱超解釋,對于古人來說,“事死如事生”,墓葬的形式往往反映出真實的社會狀態,根據此次發掘的墓葬,說明早在新石器文化晚期社會就已經形成了貧富和階級的差距。

四人合葬墓的等級差異

此次崗上遺址還發掘出了極為特殊的四人合葬墓。

該墓長3.3 米,寬3.2米,葬具為三聯棺,帶有頭箱及邊箱,隨葬陶器數量據不完全統計超過300 件。4人除一名兒童性別特征不明顯外,其余均為男性,自北向南年齡呈遞減之勢,而隨葬玉鉞從類型、數量、玉質及大小等方面也表現出遞減之勢,不同墓主間表現出了明顯的等級差異。

朱超表示:“南區高等級墓葬表明了該墓地性質應為聚落中掌握權力的上層家族的專屬墓地。三聯棺、器物箱等葬具結構均是目前最早的發現,與魯北地區焦家遺址棺槨俱全、隨葬品以實用器為主的特征形成鮮明對比,顯示了區域間葬制發展的不同路徑。”

資料顯示,目前崗上遺址發掘的北區房址分布錯落有致,多近方形,較為特殊的是,房址基槽、柱坑、柱洞體量及深度遠超普通房址。崗上遺址還出土了大量的陶器和玉器,還出土了鹿角鋤、鹿角叉形杖、鱷魚骨板、骨杖形器、陶鼓、龜甲器等禮制隨葬品。兩處墓地規模都不大,不同類墓葬分群現象格外清晰,這是墓地空間布局經過規劃的結果,對研究大汶口文化中晚期墓地性質、家族人群結構及社會組織形式具有非常重要的意義。

隨著這些文物一件件出土,一個曾經遙遠、模糊的“崗上古城”,慢慢清晰起來。

“ 大量明器化陶器批量化生產及高等級玉、石、骨、角器的出現,顯示了崗上大汶口時期聚落手工業的專業化發展,加上以崗上城址為中心的區域聚落群的調查,有助于在社會生產和區域聚落形態上理解崗上的中心屬性。”朱超說。

發現了“胎兒墓”

故宮博物院原院長單霽翔曾指出,大汶口文化時期是重要的時間節點,繼夏商周斷代史研究證明中華文明3000 年后,大汶口遺址的發現,為中華文明發展歷程提供了實物證據,將中華文明起源向前推進了兩三千年。

正因如此,崗上遺址出土的每一件文物,背后都有其獨特的意義。

“我們這次發掘的7 座合葬墓都是年齡相近的成年男女雙人合葬,有隨葬龜甲器、豬、狗的現象。”朱超說,這種“雙人墓葬”的形式,已經很類似于近代的喪葬形式。不僅如此,此次還出土了倒扣陶鼎的甕棺葬葬具,人骨經鑒定均為不足月胎兒,經過檢驗,初判為流產的胎兒。

“胎兒墓埋葬的地方是活人生活區和死者墓葬區的中間,這個位置就非常獨特。”朱超設想,古代的醫療條件非常有限,孩子能夠平安長大的幾率也低,在不幸流產后,父母會希望通過墓葬的形式寄托哀思,“將沒出生的孩子埋葬在生活區和墓葬區的中間,也許就是為了孩子受到兩邊的照顧。”

中華民族文明的長河中,有太多的疑團待解。相對于文明的海洋,目前的探索只是撿擷了幾朵浪花。尤其是對于神秘的史前文明,依然有太多的疑團待解。

“作為大汶口文化的代表之一,崗上遺址的發掘,對于個體聚落形態研究和區域聚落形態研究的結合,進而考察其背后的社會組織結構及變遷意義重大,為海岱地區古代社會文明化進程研究奠定了重要基石。”朱超說,下一步,崗上遺址還將繼續發掘,對于考古來說,也許發掘的內容越多,待解的謎團就越多,但這充分說明我們朝著真相更近了一步。

按照項目進程,崗上遺址將繼續新一輪的發掘,未來會有哪些發現?這些發現是否能夠彌補史前文明的空白?沒有人能夠知曉答案。“這正是考古的迷人之處。”朱超說。(來源:齊魯晚報·齊魯壹點)