大學英語網絡直播教學中課堂互動行為研究*

朱 瓊

(江蘇開放大學外國語學院)

一、引言

信息技術與教育的深度融合加速了教育的智慧化與移動化,使學校教學走出校園和教室,掙脫了物理限制。過去兩年目睹了教育界與整個社會對在線教學最為多元化、多方位的探索與實踐,一時間似乎一切皆可線上。在各種線上教學模式中,直播最受學生喜歡[1]。網絡直播教學是指“以網絡直播技術為支撐,依托在線學習平臺開展的線上學習活動”[2]。

直播教學中,主講教師按既定課表借助直播平臺進入網絡虛擬教室,進行實時同步教學與互動[3]。“網絡直播教學師生時間同步、臨場感強、互動性高”[4],能更好地模擬現實課堂,提升學生的參與性和沉浸感。相較于網絡在線課程、錄播課程等線上教學形式,直播教學最為貼近線下真實課堂,符合學生課堂學習習慣,而其呈現的人、環境、技術、資源間的互動又不同于線下課堂。目前對于直播教學的研究主要集中于教學模式和設計,網絡直播課堂中的互動行為存在著怎樣的特征有待進一步探討。

二、課堂互動行為分析

早在1970年美國學者弗蘭德斯提出了一套包含教師言語行為、學生言語行為以及沉寂這三大類別的課堂互動分析系統FIAS(Flanders Interaction Analysis System),下有10類互動行為編碼[5]。但是FIAS系統中對學生行為的重視嚴重不足,有悖于“學生是學習主體”的理念,關于“沉寂”的類別也未加區分。而且隨著信息技術與互聯網教育的發展,課堂互動行為也更多樣化,顧小清等將課堂教學中的“技術使用”納入編碼類別中,形成了基于信息技術的互動分析編碼系統ITIAS(Information Technology-Based Interaction Analysis System)[6],但是18類的編碼,導致觀察記錄繁瑣,編碼結構過大,影響了矩陣分析功能。基于此,方海光等再次修訂了ITIAS編碼系統,提出改進型弗蘭德斯互動分析系統(improved Flanders Interaction Analysis System,簡稱iFIAS),并同期開發相應的支持工具集[7]。韓后等又對ITIAS進行了改進,進一步細化人與技術的互動[8]。張屹等又在此基礎上提出了智慧教室這種富信息技術環境下的教學互動編碼系統,提出了包括10個言語行為、8個技術互動和2個沉寂行為的分析系統[9]。該編碼表維度更為全面,故本研究將以其為框架設計來源,在結合本文研究目的作出調整后用來分析網絡直播課中的互動行為。

三、研究設計

(一)研究對象

本研究選取的案例是我校“大學英語B”第一單元直播課,時長90分鐘,授課對象為軟件技術專業一年級一個37人的行政班。該課程前兩周為線上課程,后13周為線下課,每周兩次課,每次90分鐘。本研究選取其中一次線上課為案例,分析網絡直播課中的互動行為。

本次課程話題為“What does he look like?”,以聽說為教學重點,通過課前熱身、話題導入、討論、問答、成果展示及線上隨堂測試等形式開展言語技能的實操與鞏固,以將語言文字知識轉化為應用能力。正式授課前,教師已以文字形式告知學生網上學習紀律與內容,而且師生在以往學期已有過網絡直播教學和學習經驗。本次課借助ZOOM云會議、學習通、QQ群完成遠程在線授課與互動,是高校中比較典型的網絡直播課工具組合模式。課例為一次真實尋常的英語線上直播課,作為個案分析樣本具有一定的代表性,其數據統計和分析結果對了解直播課中互動行為有較強的參考價值。

(二)研究方法

課堂視頻是記錄教學過程的有利工具,可回溯性強,提高了研究者課堂觀察準確性和效率,被眾多學者采用[10][11]。本研究對時長90分鐘的課堂回放,按教師、學生的言語行為及沉寂、技術情況這幾大類別進行編碼,窮盡式記錄課堂互動行為數據,得到各類行為編碼次數和比例。

量化分析結束后,隨即對疫情期采取直播線上教學的教師發起問卷與訪談調查,主要了解其對網絡直播在線學習環境下課堂互動行為的感知與看法,為量化研究提供解釋,豐富研究數據。問卷采用李克特五級量表的形式,Cronbach apha系數為0.944,信度良好。訪談以訪談提綱為基礎進行,為半結構化式,通過微信語音連線進行,訪談時間人均15分鐘左右。為了便于后期回顧及文字轉錄,訪談過程在受訪者知曉并同意的前提下被錄音。訪談提綱從課程總體感受、教師/學生言語行為維度、人與技術互動維度以及沉寂維度開展,受訪者提到這些維度之外的相關角度時,研究者也會跟進詢問。

四、研究發現

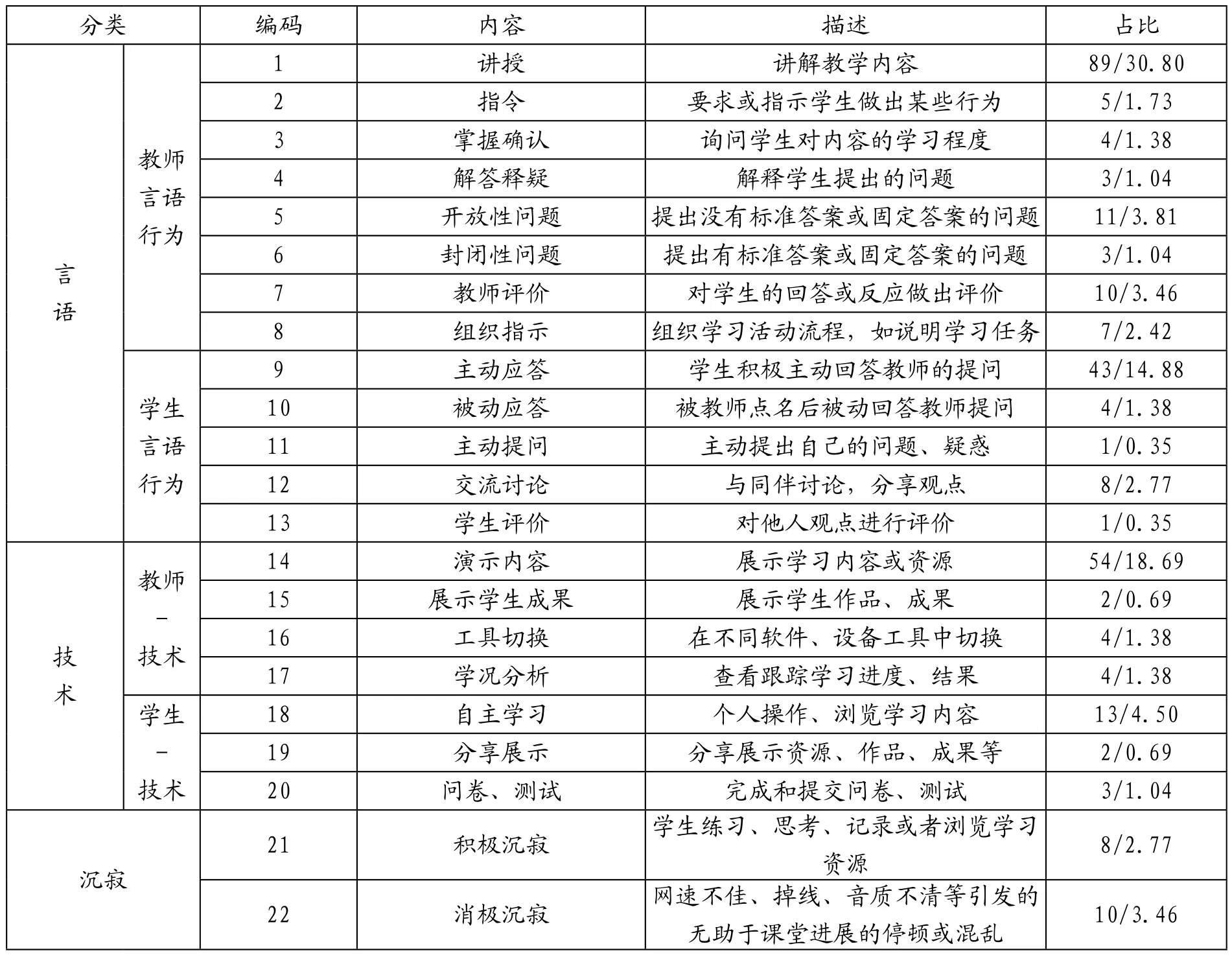

根據編碼系統對時長90分鐘的課堂視頻進行互動行為分類后,統計結果如表1所示。本部分將從言語行為、技術行為和沉寂三方面匯報、討論所獲數據。

表1 網絡直播教學中課堂互動行為編碼結果(次/%)

(一)言語行為

言語維度下教師言語行為占總互動行為的45.67%,學生言語行為占19.72%,占比相差巨大,這說明直播課堂中教師居于主體地位,學生話語度欠缺,與“教師為主導,學生為主體”這一教學理念不符。問卷調查結果也顯示65.3%的學生認為直播課時言語互動不足。造成失衡的主要原因在于“講授”行為達89次,占比30.80%,說明課例中教師以講解課程內容為主。回顧錄屏發現,雖然該次課主要教學內容為聽說,但是教師對聽力文本的句法、詞匯分析較多,更是補充了多個句型供學生口語對話練習使用。這個特征與學生的口語水平有極大關系,該班學生高考成績普遍不及格,聽說能力更為薄弱,訪談中不少師生都有“英語很差”“聽不懂”“沒考聽力”“說不出來”等表述。

教師提出問題有14次,11次為開放性問題,3次為封閉性問題,“主動應答”的學生言語行為是43次,占比14.88%,說明直播課中師生互動較為頻繁。課例中,教師在課前熱身和話題導入中設計了話題度很高的話題“偶像”,成功打開了學生的“話匣子”,紛紛在直播聊天區和教學平臺討論區發言。訪談時有學生表示“回復帖子時感覺更自由,不像上課時講話那么緊張,想說什么就說什么”。這說明在網絡空間學生表達欲望更強更自在,但是翻看他們的發言會發現這些“應答”內容大多淺顯,有時跟主題相關度不高,還有很多是漢語或者表情回帖,各發言之間相互獨立,“學生評價”行為僅有一次,“交流討論”多是分享一個新聞鏈接。究其原因主要是學生以文字應答時多用手機進行,文字錄入慢,表達效率低,等自己回復完又要進行后續的學習,來不及爬樓查看別人回帖,而且眾多回帖同時涌現易造成帖子被淹,不被關注,造成生生言語互動匱乏。針對47次的“應答”行為,教師10次的評價行為也是非常不足。回看錄屏發現教師對討論回帖和聊天區的信息反饋不足,而且反饋信息多為籠統的肯定,缺乏細節,評價質量與深度都有待提高。

(二)技術行為

線上直播學習模式完全依托于網絡空間,需要在網絡支撐下借助教學管理平臺、直播平臺、即時通訊工具等開展,要求師生對這些技術工具極為熟悉。師生技術交互中,教師“演示內容”和學生“自主學習”占比最高,分別為19.03%和4.50%,其他形式的互動行為發生頻次較少。這一失衡跟言語維度下“講授”占比過高有直接關系。回顧課堂視屏發現,教師與技術的主要交互是展示講解課件上的學習內容,學生主要是瀏覽學習這些內容。這一現象的根源在于雖然該課例形式上采取了線上直播模式,但是課堂內容安排與傳統課堂區別不大,教師仍占據絕對主導地位,還沒有實現以學生為學習主體的教學設計,更側重教師的“教”,而非學生的“學”。

然而,在學生“自主學習”期間,教師也有了監測學生學習行為的時間,例如通過查看“問卷、測試”提交結果,進行“學況”的實時追蹤。此類互動需要在不同的技術工具中進行切換,增加“工具切換”行為。這些行為雖然頻次低,但是相較于線下課堂還是進一步增加了技術互動種類,方便老師精確了解難點,把控上課節奏,了解學生學習進展與結果。

教師“展示學生成果”和學生“分享展示”行為最少。這一點主要是由于本次課以聽說為主,學生兩次進行口語展示,教師兩次展示測試結果,讓學生了解自己的學習成果。訪談中教師表示連線等待、網絡延遲、雜音等情況使得成果展示比較耗時,自己在邀請學生做展示時會有顧慮。

(三)沉寂

本次直播課中共出現18次沉寂,其中消極沉寂10次,高于積極沉寂。直播教學在網絡條件下利用移動設備或者電腦進行,對網速、設備要求很高。尤其是在疫情常態化時期,全國高校普遍采用網絡教學,服務器速度、網絡穩定性直接決定了課堂的連續性和師生的上課情緒。受訪學生表示遇到卡頓、雜音時自己會選擇暫時溜號,去做點別的事情。教師認為消極沉寂會讓自己著急、壓力增大,思路受影響,可以說網絡崩潰是網課人的噩夢。學生雖然想著等網絡清晰流暢了再認真聽,但是實際上很難瞬間進入狀態,而且一不小心就錯過內容,經常發生“講到哪里了”的靈魂拷問。由此可見消極沉寂對師生都有不好的影響,導致走神、思緒中斷,讓學習成效大打折扣。

“積極沉寂”留給了學生練習、思考、筆記、瀏覽的時間,對調節學習節奏很是關鍵。時長得當,環節安排就松緊有致,有利于任務完成;時間過長,就會造成時間浪費,增加學生跑神機會;時間過短則會加快上課進程,給人緊迫感,導致思路中斷,久而久之會降低學生學習、思考的主動性,使其變成答案等待者。訪談中,學生提到“直播時留的思考時間比在課堂上短”。這點可能是因為脫離了實體空間,教師對學生的觀察無法達到“盡收眼底”的效果,而且線上問答都要借助連線或文字錄入進行,教師在提問時對得到回答的期待變低,下意識地縮短了留給學生的思考時間。

五、不足與展望

本研究限于精力只分析了一次90分鐘的課例,該次課以英語聽說為主,受教學內容約束,對互動行為種類有所影響,因此可以增加樣本數量,提高數據的代表性和分析結果的普適性。另外,本研究僅是從言語、技術、沉寂三個維度分析了網絡直播學習環境下的互動行為,但是并不是所有的互動行為都是有效且有益的。哪些是有效互動?哪些是無效互動?互動深度如何?這些問題都很重要,值得進一步探究。