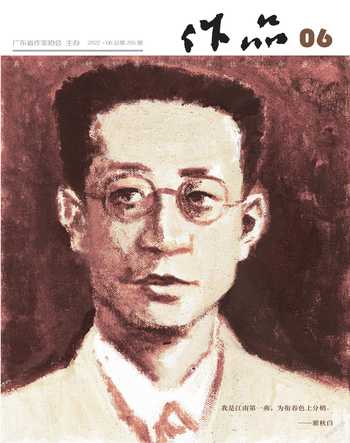

飛鳥撞破黃昏(短篇小說)

范展赫(紅河學院)

推薦語:王凌虹(紅河學院)

范展赫的短篇小說《飛鳥撞破黃昏》是選修課“創意寫作”的作業。這篇小說是關于人生困境與拯救的故事,小說主人公黃新在遇到生活難題時選擇逃避,準備離開生活的大城市,逃到大理療傷的路途中,結識了一個開加油站的平凡而又不平凡的姑娘——共產黨員楊青,了解了她的故事,從她表現出來的樂觀豁達、無懼艱難的人格魅力和積極向上的價值觀,得到啟發與拯救。

范展赫同學中學時就開始文學創作,從寫舊體詩詞開始。因為選修“創意寫作”課程,也進入小說創作,他的文字有超出同齡人的成熟感,這篇小說在表現人性和對正能量的追求上有一定的設計,也不失為一篇成功的作品。

“城市的斑駁遮住了眼睛/無奈找尋生活的軌跡/愛情的城堡化為灰燼/做一場夢/關于大理/大理……”車里,這首《大理》單曲循環。

車外,是南高原的群山。

一個小時前,黃新還疑惑于導航上兩百多公里的路程要走六個半小時的結論,當時他還發朋友圈調侃說,這一定是算上了晚上吃豪華大餐的時間——當然,這是一條屏蔽了江明霞和江明霞家全部親戚的朋友圈。

現在他相信了,與相信這件事伴生的還有愈演愈烈的懊惱與煩躁。

此刻,他正在月光下的深山中穿行,車身隨著山路大幅搖晃著,像一個醉漢,如果此時來一支車隊,那便是成群結隊的醉漢。

這里每年都有事故發生,在這場老鷹捉小雞的游戲里,扮演老鷹的死神在夜幕的庇護下,死死盯著每一個闖入大山的不速之客。

黃新此行的終點——更準確地說是途經點——是麗江。一天前的他,還不知道他的終點是哪里,但是現在,他的目標很明確,他要去大理。

自從出了北京城,黃新先后去了呼和浩特、銀川、蘭州……如果不是因為那件事,他還不會提早實現自己退休后才打算實現的夢想——自駕游遍中國。

這一路,與對旅途風光的興奮相比,能夠隨心所欲做什么事以及能夠為自己花錢,更讓他興奮,而且是一種癡迷地有些畸形的興奮。比如說:在他往五泉山嘛呢寺的功德箱投進一張百元大鈔的瞬間,他突然想到了一個地名:大理。

他覺得那里有什么在等他,在黃新的腦海中,一幅畫面一直引導著他的全部思維與想象力:

那是一張全家福,背景是一處白墻青瓦的院落,墻壁上有爬山虎。屋外應該停著一輛不太昂貴但足夠體面的車。房屋外的遠處有一座云霧繚繞的山,照片的某一角能看到清澈的溪水或河水,一個穿著長裙的容貌清秀的女子站在最顯眼的位置,一邊有兩個嬉鬧的孩子,孩子一定是一男一女,五歲上下。女子牽著一個人的手,是男人的手,順著這雙手看,畫面逐漸模糊……

那一晚,黃新興奮得一夜未眠,他苦思冥想那個男人的容貌,隨后是男人的衣著,甚至他手臂上的汗毛,他手表或腰帶的品牌,所有與這個男人相關的蛛絲馬跡,黃新都拼命地思考。

在天空泛著魚肚白的時候,他終于想明白了,全家福上那一個看不清容貌的男人,一定是他自己!去大理,一定是佛冥冥中對他的指引。

一路上陪伴他的,只有那輛銀白色的東風標志。

此時,他還在山中穿行。車燈的光亮在大山的深邃面前微不足道,像極了夜里覓食的螞蟻的光滑軀殼上反射出的一滴月亮的光澤。

油箱里的油,早已經過了不足四分之一的警戒線。早知道應該在攀枝花加滿油再上路的,啊不對,早知道就應該換一條路。黃新難以想象自己半夜三更在這種地方因為沒油而拋錨的窘迫,給保險公司打電話?在路上攔一輛大車買油?

導航上的路線圖,看起來像一條痛苦的蚯蚓。

黃新的眉頭正在極力模仿它。

唯一值得慶幸的是自己并不是很孤單,他隱約感覺到這條路上并不止他一個倒霉蛋,這勉強能夠為自己挑戰大山的行為增加一點底氣。

連著轉過十幾道彎后,幾點燈火飛進了黃新的眼睛。

“不遠啦,也就三個小時就到了。哎?你一個人開車去麗江呀?出差嗎?”與黃新攀談的是加油站的一個穿著沖鋒衣,戴鴨舌帽和口罩的女人,此刻她正利索地扭開黃新汽車的油箱蓋。

“不不,去散散心。”黃新背著手向遠離加油槍的方向退了兩步,局促的環境和汽油的味道讓他很不安。隨著視野變得開闊,黃新打量起了這個夜色下的小村。

相比加油站的大燈,四周的燈光都顯得昏暗。一條項上拴著鈴鐺的狗悠閑地踱著步,磚房大大方方地向人展示自己裸露的質地,上面噴著已經有些模糊的中國聯通的廣告。

“哎,真羨慕你們啊。”那個女加油員關掉了機器,蓋上了油箱蓋。“加滿了哈,一百二十九塊四,店里結賬吧!”說著指了指不遠處的便利店。

“哦,好。”黃新猶豫了一下,跟上了她的步伐。怎么這么便宜?在自己的印象里加滿一箱油的價格往往是這個的兩倍。

“京H的車牌?你從北京來的嗎?一直開車到了這里?”“嗯。”

“真羨慕你們,我們這兒離麗江這么近,我弟弟這么大了,還一次都沒去玩過呢。”

黃新透過玻璃窗往便利店里張望,原先他是看到柜臺坐著一個人的,遠遠看還以為也是加油站的員工,沒成想是一個孩子,看樣子還在念小學。那他姐姐……

進了店里,那名女加油員摘下了帽子和口罩,露出的一副清秀的面容讓黃新有些驚訝,她年紀也不大,也就二十二三歲的樣子,看來還是個姑娘家。

結過賬,黃新沒有即刻離開,他覺得自己總應該買點什么再走,于是打量起了店里為數不多的商品。

黃新繞著兩個小小的貨架轉了三四圈,也沒有決定要買些什么,忽然低頭看到了地上放著一件礦泉水,他回頭下意識地想叫店員把它搬到柜臺前,那個姑娘也抬頭看向了他。黃新又連忙低頭,避開了即將交會的目光。最后,他搬起了礦泉水旁邊的一箱紅牛——他之前從來不喝這種東西,但此時只是覺得這個要比前者貴不少。

雖然還沒到冬天,但晚上十點多的山風還是讓人頓生寒意。一股小風迎面一吹,讓黃新有些混沌的腦子突然清醒,冷與餓,這兩種感覺在這股風中蘇醒。

車里有什么吃的沒?黃新思索著,好像只有副駕駛座上那半塊面包了……這里有飯店開著門嗎?黃新四處望望,要不回那個便利店里去再買點吃的?猶豫中,腳步也變緩了。

“怎么啦?有啥問題嗎?”那個加油的姑娘突然出現在了黃新身旁。

“噢,噢……這兒,這個點,還有營業的餐廳嗎?”

“你餓啦?沒啦,現在關門了都。那什么,現在沒什么車了,我要去給我弟弟煮抄手,你要不要?一起吃點吧。”

這番話讓黃新有些驚訝。看著他疑惑的樣子,她又說:“呃,和你們那邊的餛飩比較像,可好吃了。放心,不收你錢的,反正也是別人送我的,我和弟弟吃不完。”

幾分鐘后,黃新跟著姑娘走到了一間屋子前。這里離加油站大概有兩百多步,站在門口就能想象到屋子里面的局促。

當黃新注意到這扇凹凸不平的防盜門時,只見姑娘利索地從地上拾起半塊磚頭,往門把手上方一砸,借著這股勁兒,一扭鑰匙,門開了。

“嘿嘿,這門就這樣,比我弟弟還搗蛋呢,不教訓一下不會開的。我弟弟還說呢,說咱家這門,小偷來了都不會開,哈哈哈。”

“隨便找地方坐!”姑娘開了燈,進了廚房。屋里雖然小了點,但是不至于亂。坐在沙發上,黃新能看到她家里沒有什么家具——當然也安放不下更多的家具,掃帚抵著冰箱在沙發旁邊,地上是一層木紋貼紙,幾處已經被鞋底磨白。

家里沒有別人?黃新暗忖著,怎么這樣就把陌生男人帶到家里來了,他這時再看這個在廚房里忙碌的姑娘,就不再是剛才那種眼光了,他覺得,她會不會這樣賺錢?

一股無名的欲火涌了上來,黃新咬了咬牙。

如果她要是真有那個意思,我必須先給她一耳光……算了,但必須跟她講清楚這是如何低俗的行徑。

廚房門開了,姑娘攥著一雙筷子。

“那個……要不等會你自己煮吧,鍋小,一次煮不了那么多,我弟弟剛剛就說他餓了,等這鍋好了,我就先去給他送去了。”

“哦,好。”黃新有些驚訝地說。

“東西都是現成的,用就行了,臨走記得洗了。嘿嘿,那個,我們這邊就這樣,平常我家每天晚上都來好多大車司機呢,這段路跑著不容易,尤其是冬天,就想吃口熱乎飯,就都到我家啦。我們都熟,我有空的時候我做,有時候忙了,他們給我做好了端去油站呢!今天正好他們都沒來。你別介意哈。這些抄手可好吃了,村里一個嬢嬢包來送的。村里人都照顧我們姐弟倆。”

“你父母……?”黃新欲言又止。“啊,他們離婚了,我和弟弟跟著爸,之后我媽又嫁人了,我爸是前年沒了的。”“抱歉。”“沒事,都過去好久了。”說完姑娘就出門了。

靠近門口的地方有一個小玻璃柜子,能看到里面鋪開來擺放著幾本大紅色殼子的證書。這是黃新看到門沒有關嚴,起身關門時注意到的。在好奇心的瘋狂驅使下,他把證書取了出來。

“授予楊青同志:優秀共產黨員稱號。”

“楊青同志,在新冠肺炎疫情防控工作中,積極參與志愿服務,無懼風險,無私奉獻,被評為:優秀志愿者。”

“楊青同志:被評為縣脫貧攻堅宣傳工作先進個人。”

……

“尊敬的器官捐獻者家屬:楊建功自愿在逝世后捐獻器官,恩澤患者,造福社會,這種高尚的人道奉獻精神,將永遠受到人民的尊敬和贊揚。”黃新一驚。

抄手果真很像餛飩,不知道味道如何,望著熱氣騰騰翻滾著抄手的鍋,黃新又想到了一個月前的自己。那時候剛學會一點烹飪技巧不久的他,也和現在一樣,正在邊查百度邊給自己做宵夜。

微信忽然響了一下,正是這一聲,讓黃新的生活,以及人生,發生了巨大的變化。

發消息的是自己一個在美國加州出差的同事。

拎著東西準備去拜訪一下嫂子的他,看到了一個趿拉著拖鞋,渾身上下僅穿著一個大褲頭的白人,從江明霞租住的房子里走了出來。

后來在電話里,面對黃新的質問,江明霞坦然地承認她出軌了。

到大理的時候,剛好是第二天的中午。

沿著洱海,一路上青瓦白墻的小庭院。此時的他又想到那張全家福了,令他驚奇的是,他已經連續一個晚上外加一個上午沒有被這幅畫所折磨了,昨天晚上,在麗江的一家民宿里,他睡得非常好,昨晚和今早開車時,他也沒有繼續咬自己已經傷痕累累的嘴唇——這是黃新為自己尋找到的一個最能夠在開車時提高注意力的方法。

黃新不止一次想過在這樣一個地方隱居,或者安度晚年生活。他覺得,這是一個很神圣的地方,蒼山是神圣的,洱海是神圣的,古城是神圣的,飛鳥走獸是神圣的,穿著長裙的姑娘是神圣的。

這個念頭在他還是學生的時候就有了,那時候他還沒有遇到江明霞。

經過這一個月以來的反反復復的思考與推斷,他發現遇到江明霞并和她結婚這件事,是自己前三十年來最大的不幸。

如果沒有她,我的夢想一定能更早一點實現;如果沒有她,我應該會更加自由;如果沒有她,我的生活會更好,就不用給洛杉磯的黑月子中心支付那五萬美元的套餐費用,也不用賣掉市中心的房子,也能夠堂堂正正地不會被人在背后嘀咕自己什么崇洋媚外……

從現在開始,我是自由的了,我再不用省吃儉用,我能夠去追求自己的新的生活,以及新的愛情。他突然對江明霞又有了一絲感激。

新的愛情……那個穿著長裙的站在古城墻下等待他的姑娘。

她一定梳著一根最樸素的辮子,一定沒有染發,給人的感覺清爽而干凈,一定很美,而且不是濃妝艷抹的美,是自然而清純的美。

這是這幾日以來,黃新心中的那個她的想象。

現在他又對那個她有了新的完善與補充,她的社會關系一定很簡單,有一兩個弟弟妹妹,她孝敬父母,待人很友善,善良,開朗,沒有小心眼,能夠和丑與惡的東西劃清界限,鄰居都很喜歡她。

車行駛在路上,他已經迫不及待地想到古城去,先找個賞心悅目的客棧安頓下來,洗個澡。

古城很熱鬧,但與之不沖突的還有一種特殊的寧靜,歷史沉淀下來的厚重與莊嚴多多少少給了黃新一些心靈上的安寧與慰藉,這基本符合他一路上對這個地方的想象。他一連住了八日,走遍了大理古城的每一個角落。

但黃新還是感覺缺少了點什么,缺少了一種靈魂上的共鳴與呼應,缺少了那位穿著長裙的姑娘。

這并不是因為他沒有主動去尋覓。黃新曾一連三日光臨古城一位年輕女店主的店鋪,他覺得她與她很像很像,每次都在店里與她攀談許久,直到快打烊時才離開。直到第三天晚上,黃新才絕望地察覺出來,她對自己真的并沒有什么興趣,她與他交談只是想多賣給他幾個雞血藤手鐲。

后來他把這幾天買下的二十多根雞血藤全部在洱海打了水漂。

第六天的時候,他在街邊遇到了一個衣著樸素,戴著鴨舌帽的女子,他覺得她的涼鞋踩在古城青石板路上的聲音很悅耳,如同鋼琴師撥弄琴鍵時的奇妙。他遠遠跟著她。直到這段不光彩的尾隨經歷終止于一件更不光彩的事,他看到了這個女子在一個小攤那里,趁老板應付其他顧客時,將攤面上的一個小擺件迅速裝進了自己的口袋。

沿著洱海西路一直往北走,會路過一個小廟,黃新沒有進去,也不知道里面供奉的是誰。他來這里的原因是小廟后面就是洱海,有不少大石頭堆放在那里,他常在日出時分或傍晚,坐在這里的某一塊“礁石”上,面朝洱海眺望或思考著什么。

他想寫一首詩,一首情詩或一首絕筆詩,在這足以被稱作是人生拐點的幾日里,表達一下自己對過去或者是未來的思考。

過去,年薪近三十萬元、穩定的工作,他一度是他那些生活在二三線城市的親戚朋友們羨慕的對象,即使現在也是,但他現在已經不敢心安理得地接受他們羨慕的眼神了。他與江明霞是在朋友介紹下認識的,也在北京工作。結婚后,盡管在他們生活中意見不合的時候更多,但還是在某些方面達成了堅定的共識,比如說:比我們的學歷、資歷與薪水更高,但仍沒有北京戶口的,大有人在。

沒有北京戶口,意味著孩子不能在北京參加高考。一次在營銷號上了解了赴美生子以及日后移民美國的種種“好處”后,腦袋一熱的他們做了這樣的決定。

已經懷孕的江明霞辭去了工作,拿著旅游簽證先去了美國,黃新負責在國內想方設法為她創造經濟條件。他賣掉了他們在一處地段不錯的大房子,另租了一間相對十分廉價的房子,為此,黃新每天不得不早起一個半小時趕地鐵上班,盡量節省自己的開銷。

收到那位同事發來的微信,是在自己陪江明霞坐完月子回國后不到半年的時間里發生的。

月上柳梢,此刻洱海邊的風還是比較冷的,黃新小心地從石頭上起身,向車子走去。還有些餓,雖然古城里此時尚未打烊的燒烤店很多,但他的目光還是忍不住在車里尋覓,直到他看到后座上放著一罐紅牛。

黃新也想不通為什么自己會選擇原路返回,而不是走昆明。就在行駛了足夠遠,折返已經失去意義的時候,他才擺脫了這種思想上的折磨。

原先久久縈繞在自己腦海的那張全家福此時變得模糊,黃新再也想不起圖片中的背景與兩個嬉鬧孩子的模樣,他只對圖片里的那位女子還留有較清晰的印象。

此時他的心情已然不是當初剛走上這條路時的焦慮不安,反倒有些期待,他也不知道自己究竟期待著什么,或許是路上那個加油站實惠的95號汽油吧。

傍晚時分。

“咦,是你呀,你又回來啦?”油站姑娘笑著和黃新打招呼。

“哦?你還記得我?”

便利店里,黃新又買了一箱紅牛,之前那一箱已經被他喝完了。

“你這兒,平常生意如何?”“生意嘛,嘿嘿,還好,有時候來了車隊,一次能加大幾千塊的柴油呢。不過……以后怕是不好說了。”

“以后?以后怎么了?”

“你跟我來。”黃新跟著油站姑娘出了便利店,繞到了油站后面。

夕陽下,遠山復著遠山,站在這里,也能俯瞰到谷底,一小片一小片的農田間,擺放著一條平靜的溪流。

“真好。”黃新自言自語道,他掏出手機準備拍一張照片。

“你看那里。”順著姑娘手指的方向,黃新才看到了谷底立著一列大柱子,下面還有幾處臨時搭建的工棚,不時汽車與人影來往,還停著幾臺叫不出名字的建筑機械。

“那里修的是麗攀高速,那些都是高架橋的柱子,已經修了好幾年了。聽人說,最多再有一年,麗攀高速就能通車了。”

“真是‘一橋飛架南北,天塹變通途!’”黃新情不自禁地贊嘆。

“通車之后呀,你再從攀枝花去麗江,估計就只用一個多小時啦。”

“那你的油站……”

“那時候,估計就沒有車從我們這里走了。”姑娘說這句話時,黃新看著她的眼睛,她的目光很平靜。

“哎呀。”姑娘突然抬起頭,“怎么氣氛突然就變得這么傷感啦?哈哈,沒事的,能修通高速是好事呀,我們這里的人呢,一輩輩的,就盼著路能修好呢。”

“唉,也不全是好事吧,那還有好多靠著這條山路為生的人呢?他們豈不是成為了這些工程建設的犧牲品?”這是黃新第一次為與自己無關的人而憤憤不平。

“不是你說的這樣!他們都會有更好的出路的,國家給的。”姑娘頓了頓接著說,“二虎,他媽媽癱了,他現在就在我們看到的那片工地上,一個月能給家里拿回七千塊錢。村里其他人也一樣。”

“那你呢?”

“到那時候,我估計還會在這里,這兒還需要我的。”

“你就沒有想過離開這里嗎?”

“我舍不得離開。我從小就生活在這里,父親在我剛出生不久的時候,就帶著我們一家承包下了這個加油站。這里地處深山,沒有人愿意接手,當時愿意來這里的只有我父親。他是黨員,從小我就看我父親一點一點打理油站。他常和我講:‘青兒,你知道嗎?楊樹的根,應該扎在喜歡它,需要它的地方。’只要這兒的人喜歡我,需要我,我就不走。再說了,之前給我爸看病,花光了家里的積蓄,還欠了村里人不少錢呢,還沒還完。我要是走啦,準要被警察再抓回來哈哈哈。”

“楊青……”

“對,這就是我的名字。還不知道大哥你叫什么?”

“在下姓黃,單名一個新字。”黃新也笑著說。

“你可真逗。”

“那個,我想和你道個歉。”黃新收起了嘴角的笑容,“就是我上次來的時候,那天我在你家里,偷偷翻看了你玻璃柜子里放著的那幾本證書,真的不好意思。”

“噢,沒關系,沒關系的。”

“那個……你父親……真了不起。”

“啊,他呀,老黨員嘛,老黨員都這樣,做出那樣的決定也正常。他一輩子就真的和他的話一樣,就連走了之后,他身體的一部分,也去了喜歡他,需要他的地方。”

“姐姐!姐姐你在哪呢?”男孩的聲音從前面傳來。

“我在后面呢,咋啦?”楊青沖著前面喊著。

“張伯伯剛才過來說村口有車拋錨了,后面堵了好幾輛車,叫姐姐快去。”

“好,我這就來。”楊青說罷扭過頭來笑了笑說:“黃大哥,我先走了哈。”

黃新說:“好。”

離開時,黃新再也記不起那幅曾經將他苦苦折磨的畫了。他把車開得很慢,一邊關注著窗外的風景,山中,偶爾有撞破黃昏的飛鳥,遁入夕陽映照的梯田。