數字人文視域下阮玲玉的角色扮演與評價指標設置

劉璐

從20世紀40年代意大利神學家羅伯特·布薩(Roberto Busa)利用計算機研究神學家托馬斯·阿奎那(Thomas Aquinas)的作品開始,生成了對托馬斯·阿奎那作品風格的分析,開啟了人文計算的研究方法,詞匯索引從此成為人文計算的基礎。到20世紀60年代《計算機與人文科學》雜志誕生,人文計算從此登上了歷史舞臺。而人文計算到數字人文概念的轉變,源自2004年《數字人文指南》的出版[1]以及2006年美國人文學科國家基金成立數字人文組織,并于2008年改名為數字人文辦公室。2009年王曉光《“數字人文”的產生、發展與前沿》一文首次將“數字人文”引入中國,從此,數字人文(Digital Humanities)開始受到學術界的關注,并最先在文學領域開始進行對策研究與建議。[2]關于“數字人文”的概念,學界目前并沒有提出統一的標準。但總體說來,就是利用計算機或信息技術,以跨學科合作的方式進行人文學科的研究。

數字人文在數字和計算環境下關注人文學科本身,所看重的是論證設計,在計算機系統中如何展示文本,在這一過程中去拓展人文領域的潛力和范圍,這也是一種利用工具和技術進行實踐的問題。正如人文計算的先驅羅伯特·布薩(Roberto Busa)所說:“計算的主要作用不是加速人文研究的步伐,而是在人類文明遺產中對亙古不變的問題提供新的路徑和范例。”[3]數字人文的出現對人文學者提出了新的時代需求,即具備統計方法的數字讀寫能力或者是與計算機科學領域的跨學科合作。當數字技術進入電影研究領域,所帶來的就是電影計量學的產生,它將內容挖掘、主題建模、數據可視化等技術方法融入人文研究中,開啟了新范式的轉移。早在1912年的《電影世界》雜志中,斯托克頓(Rev.Dr.Stockton)就使用了一些計量工具對當時25部影片的平均鏡頭長度進行了分析。[4]到20世紀70年代,巴里·索爾特(Barry Salt)更是將統計學方法應用于電影的形式與風格中進行研究,為計量電影學的產生奠定了基礎。

計量電影學作為數字人文的一部分,“可以改變人們對于電影結構的理解,而這本身為人們重新認識一部電影或一系列電影提供了強有力的刺激”[5]。對目前尚處于起步階段的中國來說,計量學涉及文本形式內部的參數數據分析無非是一種有意義的嘗試,搭建阮玲玉人物畫像模型需要大量語言性數據,如何構成語言性元數據,對語言成分進行分析計算并通過一系列的論述對其表演風格進行全面辨析,成為本文的起點。在數字人文研究中,任何一種分析都表現出對計算機模型的依賴,而計算機的運算邏輯,即輸入—輸出,如Cinemetrics平臺,為大眾提供了一個電影數據的交互平臺,使電影數據共享變得更為便捷;又如Shot Logger平臺,研究者可以從視頻播放中抓取畫面幀,軟件包Videana可對視頻幀內容進行分析,以及作為視頻索引方式的全自動鏡頭界面檢索系統(SBD)。

20世紀80年代,中國的個人計算機步入發展階段,計算機開始輔助人文學科進行人文研究的探索,最初就是在文學領域對《紅樓夢》進行的著作權的辨析。早在20世紀70年代中期,武漢大學就利用計算機系統對老舍的《駱駝祥子》進行了字頻的語言自動化處理研究。1983年,現當代文學語料庫建立;2006年,計算機已經在文學領域開始了“分析時代”[6],即計算機已經在文本結構、文本風格、詞頻、文學史及外部因素方面表現出了先天的優勢,數據分析可以帶來研究思想的巨大變化。李天在研究中指出,“數據應該與文本相結合,外加模型的輔助,才會從中發現我們在平時不易察覺的隱秘關聯”,他利用亞馬遜的讀者評論數據對作家華萊士(wallace)進行經典畫像研究。[7]數字人文的基石是尋求一種算法與模型的搭建,模型的意義在于某種關系的呈現,它聚焦于不同元素之間的相關性。“而這些相關性難以通過個人研究來發現,如斯坦福實驗室對《哈姆雷特》人物關系模型的建立,發現霍雷肖的關鍵性一樣”。[8]

在數字人文視野下對阮玲玉進行人物畫像分析,以定量研究作為預設,在大數據分析下,尋求一種定制算法,將實踐模型介入阮玲玉9年從影經歷的29部作品文本數據上傳,這是一個龐大的語料庫,需要分階段實施。在數據上傳過程中,會依據不同的需求形成不同的圖像。作為視頻資料,即現僅存9部影像資料[卜萬蒼導演的《一剪梅》(1931)、《三個摩登女性》(1933)、《戀愛與義務》(1931)、《桃花泣血記》(1931),費穆導演的《城市之夜》(1933),孫瑜導演的《小玩意》(1933),吳永剛導演的《神女》(1934),蔡楚生導演的《新女性》(1934),朱石麟、羅明佑導演的《國風》(1935)]作為數據集,搭建一個數據模型(data model)。通過模型搭建,探討阮玲玉所主演的作品中的女性形象是否影響了她的命運隕落,其所塑造的人物性格是否影響了她的人生價值選擇,其角色扮演是否對她的個人命運存在某些影響。

定量分析源于梁啟超提出的“歷史統計學”概念。梁啟超1923年在東南大學進行了一場關于“通論歷史統計學”的講演,提出歸納和比較的研究方法。他指出:“歷史統計學,是用統計學的法則,拿數目字來整理史料推論史績……欲知歷史真相,決不能單看臺上幾個大人物幾樁大事件便算完結;最重要的是看出全個社會的活動變化。全個社會的活動變化,要集積起來比較一番統能看見……統計學的作用,是要‘觀其大較。換句話說:是專要看各種事物的平均狀況,拉勻了算總賬。”[9]趙光賢指出,“用數量統計的方法研究歷史,這不是新方法,早在本世紀20年代梁啟超就對這個方法做過講演,名為‘歷史統計學(最初發表在《梁任公學術演講集》第三輯)”[10]。早在1938年,海德格爾(Heidegger)就曾描述過人類對于量化知識的著迷。利用計算機對阮玲玉表演風格的辨析,同樣是基于文本數據,建立元素的選取和參數的設定,即通過對阮玲玉出演影片的評論及相關報刊史料的文字記錄的詞頻等數據的提取進行建模和分析;從而確定一種標準,然后進行統計和推理,最后通過數據來揭示阮玲玉的命運與電影內外的隱秘關聯。A1C870ED-02F2-49FF-932D-973498E272D8

數字人文的第一階段就是在人文學科中融入計算要素。統計學和計量學是數字人文的方法保證,用統計學原理處理歷史數據的方法及利用計算機資料庫和工具對人文學科進行實模型搭建。這也是對阮玲玉人物畫像搭建數據冷啟動的第一步,即對阮玲玉(物理實體)進行全面建檔(創造元數據),再基于數理統計學,對某些關于阮玲玉的評價詞匯進行分類統計,從而得出數據來進行辨析,形成對研究對象內部結構和關系的表述。數字人文借助檔案材料進行數字編碼,標準通用標記語言(Standard Generalized Markup Language,簡稱SGML)和文本編碼計劃(Text Encoding Initiative,簡稱TEI)對文字文本、圖形文本、影像格式、聲音等材料進行數字編輯,在人文學科內部展開計算方面的工作,即源編輯,這是數字人文所關注的重點。

一、形式元素的確立及測量工具的使用

電影計量學主要選擇對觀眾直接構成影響的影片及形式元素,并進一步測量參數。選擇基本參數的原則主要有兩點:一是被測量對象要具備形式的表現力,即阮玲玉作為被測量工具,對所出演的影片風格具有不可或缺的作用;二是測量的常量與變量問題,常量就是阮玲玉主演的影片所具有的基本特征和一般規律,變量則是阮玲玉在不同導演、不同類型影片中所塑造的不同的人物形象。

對于所采用的數據統計工具,可使用統計軟件python(爬蟲)將需要的數據輸入相應對話框中,比如輸入臺詞密度與演員的表演戲份,軟件就可自動進行各種形式與目的的數據統計處理,并可生產各種可視化圖表。例如,MALLET(Machine Learning for LanguageE Toolkit)網站及網絡可視化應用Gephi(如圖1所示)都為數據庫,二者的使用功能不僅局限于“搜索”,而且在影像視頻的可視化分析中逐漸進入研究者界面。在搭建模型前,對于數據的選擇則依據主題模型算法,在數據庫中識別大規模的文檔對阮玲玉表演風格描述的主題信息,以概率分布的形式抽取出來,并通過分析這些抽取的主題,對阮玲玉相關性格描述進行聚類。本研究的重點在于數據導向的分析,數據的價值只有在分析的基礎上才能真正發揮,研究者不能陷入為數據而數據、為量化而量化的窠臼中。

數字人文在算法思維中以文字處理為基礎分析工具,最終導向圖像和聲音為基礎的電影形式與風格的研究中。[11]通過阮玲玉的數字模型聚類,探討阮玲玉如何成為人們的文化想象,并與當下的電影和社會現狀發生關聯。這種研究路徑是拓寬人文學科探索的新方法,為“重寫電影史”帶來范式的轉變,真正建構數字網絡中的知識生產。

二、阮玲玉扮演角色的數據庫搭建

就如在斯坦福大學建立文學實驗室(Literary Lab)的弗朗科·莫瑞蒂(Franco Moretti)所說:“我是從事西方歐洲敘事學研究的,但實際上并非如此,我從事的只是它經典化了的一小部分作品,它們甚至占不到遺產文學的百分之一。而且,有些人讀得比我更多,但關鍵在于有3萬中英國19世紀小說還并不在這個范圍內,或者是4萬、5萬、6萬,沒有人真正知道到底是多少,沒有人真正閱讀過它們,也不會有人去讀遍它們。而除此之外,我們尚有法國小說、中國小說、阿根廷小說、美國小說等等,讀得‘更多總是一樁好事,但卻并非解決之道。”[12]在電影研究中用量化的方法,對龐大的電影影響體系中的類型元素和形式風格元素做出解釋,用數據來考核電影體系的做法,對電影學研究來講,仿佛比看大量看不盡的電影來講更有效。在計算機輔助下的文本,可以為思考人文學科的問題提供更全面的參考依據。這也就是數字人文所提倡的“遠讀”(Distant Reading),即遠距離閱讀。隨著平臺工具的增多,數據庫容量越來越大,形成動態數據庫,使得研究可從更宏觀的視野下去把握電影的整體風格變化趨勢。

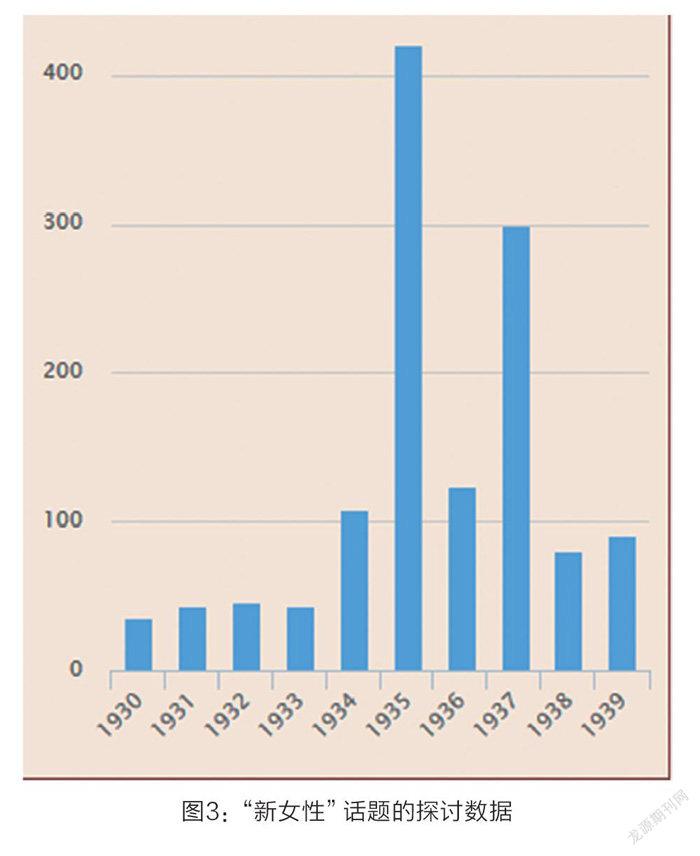

在數據庫中抽取阮玲玉作為研究對象,對于詞頻進行文本可視化展示,可以顯示出阮玲玉表演可視化風格標簽的圖像生產。在民國時期期刊(1911—1949年)數據庫中,“阮玲玉”關鍵詞的錄入生成2177個數據結果,其中1930—1939年的詞條數據有1700條,而阮玲玉自殺的1935年則成為集中討論的重要話題年份,數據為809項,詳細數據如圖2所示。作為阮玲玉所在的聯華影業公司,在1935年發表的關于阮玲玉的新聞就有288條之多,其中文字版面篇幅占比68篇,圖片125條,廣告類為95條。“一生所作影片凡二十九部,而尤以在聯華時所作最為膾炙人口”,“倩影所至,室無居人,皆傾城空巷,來相瞻仰,婦孺稚叟,莫不誦阮玲玉之名作也”[13]。其中對于阮玲玉表演風格的探討會夾雜在對其生平敘述中,甚至部分人將阮玲玉與胡蝶進行比較分析[14],認為阮玲玉的自然與其天生性格的溫婉內斂有很大關系,而同樣在婚姻面前胡蝶的處理方式就是“對簿公堂”。在角色的扮演中,阮玲玉的表演天賦被評論一致認為是表演天才,“天賦其才,必有其用”,對其角色扮演的標簽是“表演深刻”[15],在對《故都春夢》《國風》《小玩意》影片的統計數據中顯示,阮玲玉對銀幕角色的塑造,其感化理論,勝過千萬小學老師。[16]對于阮玲玉命運寫照最具有啟發性作品的數據庫搭建,首推聯華影片公司在1935年出品的《新女性》這部作品,這部作品的誕生讓“新女性”成了社會的一種話題。在民國時期期刊(1911—1949)數據庫中,將“新女性”作為關鍵詞進行檢索,生成7889個數據結果,詳細數據如圖3所示。“新女性”專題討論集中于1935年,甚至有大量篇幅在分析從辛亥革命以后中國婦女運動與世界婦女運動思潮的關系,其中就有對阮玲玉自殺問題的探討。這種尋求解放,亦然是對“娜拉”出走以后的解決,仿佛就成了阮玲玉身世命運的一種征兆。影片《新女性》中韋明的自殺對現實中阮玲玉的遺言“人言可畏”似乎構成了一種隱喻。在阮玲玉主演的《新女性》中,影片的導演意圖看似非常明確,阮玲玉在演繹這個角色時候曾說:“不幸我也有過相似的遭遇,只是我沒有死成,我在演這場戲時,重新體驗了我自殺時的心情。在自殺的剎那間,心情是萬分復雜的,我想擺脫痛苦,可是反而增加了痛苦。有很多人的臉孔出現在眼前,其中有你最親愛的人,也有你最憎恨的人,每當一片安眠片吞下去的時候,都會有一種新的想法涌上心頭……。”[17]阮玲玉在影片中塑造的人物仿佛就是她的人生寫照。A1C870ED-02F2-49FF-932D-973498E272D8

三、對阮玲玉的評價指標設置

梅蘭芳稱阮玲玉為中國的瑪麗·璧克馥(Marry Pickford)。[18]孫瑜曾這樣評價阮玲玉,她是默片時代戲路最寬、最有成就的一位演員。[19]孫瑜指出,“毫不夸張地說,阮玲玉的卓絕演技是霸占了中國影壇十幾年以來的第一位。”[20]吳永剛稱她為“感光最快的底片”[21]。鄭君里曾評價阮玲玉所扮演的角色與她的人生經歷有些許的相似,“阮玲玉一生的經歷,有許多地方跟她所扮演的角色相同……她的藝術和生活奇妙地相互滲透,她的創作工作在生活中上獲得豐富源泉”[22]。她的生活閱歷有力地滋養著她的表演藝術,對于塑造的人物性格,阮玲玉能拿捏得如此到位,其中原因在于她的表演“直覺”[23]。阮玲玉的表演天賦真正被社會看到是因《野草閑花》中一人分飾兩角,這部影片因阮玲玉的表演大大超出孫瑜的預期而大獲贊賞。[24]

阮玲玉的角色也有多變的一面,如《一剪梅》中的摩登女郎形象,則顛覆了人們對阮玲玉的普遍印象,甚至在當時有人將她與熱女郎克拉克·鮑(Clara Bow)相提并論。但在阮玲玉的銀幕表演生涯中,對其評價大多是在她天生擅長扮演苦情角色。“阮玲玉在影片里扮演的人物,起先都懷著一定的生活的理想,對封建勢力和豪紳買辦、財主、流氓的迫害展開血淚的斗爭,但差不多毫不例外地招致了粉身碎骨的失敗。她以每個劇中人的悲慘遭遇向舊社會提出義憤地控訴和猛烈地抨擊!這些作品給我們留下至今不忘的印象。”[25]“她所扮演的形象無外乎是被闊佬損害的女性,打破傳統的婚姻觀念的女性,要求與勞動人們結合的有初步覺悟的女性,這些人物的思想演進過程,跟她本人的思想進程頗有隱然的偶合之處。”[26]從舊社會的殉葬者到新時代的新女性,其塑造的悲慘女性形象通過不同類型的數據庫資料評估打分,進而進行聚類,是其作為一種人物畫像建模的量化基礎。對阮玲玉評價體系的數據庫搭建,通常需要一些標簽數據的確定集合,就像數據庫中對阮玲玉的評價:“阮女士謙順的個性是她一生得失的最大關鍵。‘謙當然可以獲得朋友們的同情和資助,‘順就難免不時的受命運的捉弄。”[27]

觀眾對阮玲玉的評價體系,可以理解為是阮玲玉的影響力研究,將影響力量化為觀眾的觀影反映。從阮玲玉作品的可見度入手,根據大成老舊刊數據庫74條數據、大公報(1902—1949)475條數據、全國報刊索引數據庫的2177個數據及申報數據庫的4589條數據為定量數據庫進行評價指標體系的總量,從而得出對阮玲玉影響力的評價指標,按數值大小排列。

對阮玲玉的評價體系,主要是在她的演技方面用可視化的數據圖譜來對人物進行邏輯畫像的呈現,也是一種計量方法的展現。“體驗可視化既不是簡單的模擬或真實歷史的實證主義重現,也不是對真實世界的簡單放大,而是對知識狀態的考察。”[28]“阮先生在演技方面,第一長處就是她的路數的闊,她大概真有些演技的‘天才,知道如何演戲不把自己凝固在一個狹小的范圍內,這點在演員感到非常缺的中國電影界是異常需要的……阮先生在演技方面第二個長處是發展,這點也是使我永遠紀念著的……阮先生因為有了這兩種中國演員大概不能有的演技方面的長處,致使她在中國電影中所建立的演劇的碑,至今還放著逼人的光芒;至今使得我這種不大關心人家生死的人記起她來。這大概就是阮先生的偉大處吧。”[29]觀眾評價系統的呈現,也是數據可量化的一種參考形式。通過可視化圖片的最終形成,對阮玲玉命運的隕落進行勾連分析。也許塑造的角色并不是阮玲玉終結自己的致命元素,但是否可得出角色的感悟是其形成失落的社會感知的重要推手,一切都可以通過模型的搭建與量化來共同實施。

結語

本文旨在尋求一種量化途徑的實現設想,數字人文讓模型研究與研究者的闡釋相結合,讓計算方法與理解方法闡釋相關聯,才是數字人文背景下電影學研究的核心。利用數字人文促進傳統電影研究范式的轉變,是中國電影在新時期需要回答的問題。面對新的時代問題,我們必須找尋新的研究方法和理論范式,計量電影學是一個不錯的選擇。通過數據庫作為語料庫成為阮玲玉模型的聚類合集,對其人物進行畫像,是本文的重點所在。也許阮玲玉的悲劇命運來自社會與脆弱精神世界的合力,但采用計量學去量化,以顯示人文研究的科學性,也是史學研究的一種范式轉移。

數字人文是否對電影研究有價值,關鍵在于是否適用于對電影想象的正確評估。如今,數字媒介與大眾文化的結合產生了許多可見的電影現象,如網絡文學的興起與電影多元形象的傳播等,網絡分析數據成了一個重要指標。讓數字人文進入電影領域研究,將電影理論研究與電影創作緊密相連,縮小理論與實踐的鴻溝,真正將計量學的理論成果應用于電影實踐中。在實踐中被檢驗,讓電影研究真正邁向科學化,用技術手段對電影文本內部進行基因測序,是在以追求客觀性為基本準則的前提下,還原一個更為理性的電影史敘事方式。這種利用信息科學的數理模式,才是建構中國電影理論的生命之源。

參考文獻:

[1]JOHN U.A Companion to Digital Humanities[M].New Jersey: John Wiley and Sons Ltd,2004.

[2]陳靜.當下中國“數字人文”研究狀況及意義[ J ].山東社會科學,2018(07):59-63.

[3]BUSA R.The annals of humanities computing:the index Thomis-ticus[ J ].Language Resources and Evaluation,1980(02):83-90.

[4][5]陳剛.計量電影學與費穆電影結構的可視化路徑[ J ].電影藝術,2020(04):45-52.

[6]李鐸,王毅.數據分析時代與古典文學研究的開放性空間——兼就信息化工程與古典文學研究之間的互動問題答質疑者[ J ].中國文化研究,2006(02):96-104.A1C870ED-02F2-49FF-932D-973498E272D8

[7]李天.數字人文背景下的文學研究——量化方法在中西文學研究中的比較[ J ].廈門大學學報:哲學社會科學版,2020(05):153-162.

[8]ED F.Becoming Yourself: The Afterlife of Reception[M].California:Pamphlets-Stanford Literary Lab,2011.

[9]梁啟超.通論歷史統計學[ J ].史地學報,1923(02):1-8.

[10]趙光賢.中國歷史研究方法[M].北京:中國青年出版社,1988:161.

[11][13]李道新.數字人文、影人年譜與電影研究新路徑[ J ].電影藝術,2020(05):27-35.

[12][美]戴安德,姜文濤.數字人文作為一種方法:西方研究現狀及展望[ J ].山東社會科學,2016(11):26-33.

[14]阮玲玉女士小傳[ J ].聯華畫報,1935(07).

[15]阮玲玉確有表演天才[N].晶報,1934-12-28.

[16]采真.阮玲玉自殺問題之剖析[ J ].聯華畫報,1935(07).

[17]黎莉莉.阮玲玉二三事[ J ].中國電影,195(02):36.

[18]阮玲玉.梅蘭芳與中國電影[ J ].影戲雜志,1930(09).

[19]孫瑜.大路之歌[M].臺北:遠流出版事業股份有限公司,1990:94.

[20]孫瑜.悼玉[ J ].聯華畫報,1935(07).

[21]紀念阮玲玉女士周年祭[ J ].聯華畫報,1936(05).

[22][25][26]鄭君里.阮玲玉和她的表演藝術[ J ].中國電影,1957(02):31-33.

[23][24]孫瑜.聯華影業公司《故都春夢》//中國無聲電影[M].北京:中國電影出版社,1996:1584-1595.

[27]茯野.阮玲玉的生平[ J ].現代電影,1933(01).

[28][美]安妮·伯迪克.數字人文:改變知識創新與分享的游戲規則[M].馬林青,韓若畫,譯.北京:中國人民大學出版社,2018:67.

[29]塵無.懷藝人阮玲玉[ J ].聯華畫報,1937(01).

【作者簡介】劉 璐,女,山東泰安人,山東農業大學藝術學院副教授,電影學博士,北京大學博士后,主要從事中國電影史、電影理論與批評方向研究。

【基金項目】 ?本文系山東省藝術科學重點課題“齊魯文化與當代電影創作研究”(立項號:L2021Z07070175)階段性成果。A1C870ED-02F2-49FF-932D-973498E272D8