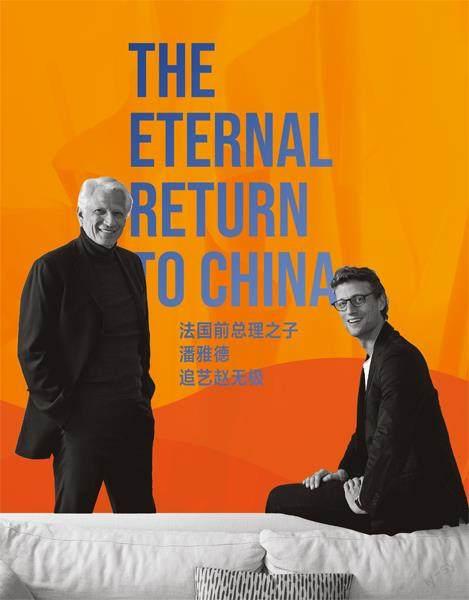

法國前總理之子潘雅德追藝趙無極

Lora

在注定不平凡的2020年,法國前總理多米尼克·德·維爾潘與其子潘雅德在香港創辦了以家族姓氏命名的維爾潘畫廊。維爾潘畫廊是一個由收藏家為收藏家創建的畫廊,基于與藝術家的長期聯系,培養一種獨特、與藝術家聯系更加緊密的收藏方式。

維爾潘畫廊近期推出了全新展覽——《趙無極:永歸中土》,展出的逾30件作品中,超過一半是鮮有人知的,德維爾潘家族作為趙無極的摯友,帶領我們更近距離了解藝術大師——趙無極。本期,《鳳凰生活》記者與潘雅德獨家對話,走入潘雅德回憶中的花園,感受趙無極用畫筆捕獲的能量幻象。

Q&a對話潘雅德

我來自一個藝術世家

P:請回憶一下你家庭的藝術教育,你父親對你灌輸的藝術教育理念,對你的人生帶來哪些影響?

潘雅德:我看待藝術及生活的方式受到我成長環境的多文化背景所影響。因為我父親是外交官,所以我在美國出生并在人生的前十四年輾轉于美國、印度、法國和英國,接著去了香港。我來自一個藝術世家,母親和姐姐都是藝術家,父親一直都十分積極收藏藝術品,我總是有很多機會與藝術家們坐在一起。在我的人生,藝術一直對我的成長及自我建構十分重要。它使我成為了更好的人,令我能夠更好地了解這個世界的繁雜。藝術不止帶來了美,也帶來了包容;我們看見很多藝術家即便生活在不同的文化中仍能保持真實的自己。

P:你父親多米尼克·德維爾潘會教你怎么欣賞藝術品嗎?

潘雅德:我父親收藏品的方式總是由參觀藝術家工作室開始的。他常常在作品還未完成時便意識到自己“很需要這幅作品”,而這亦成了我的收藏方法。

在一開始時,我很少到拍賣行或畫廊。我記得我們常去那些小工作室與藝術家碰面,一起進午餐并暢談。這亦是我們在維爾潘畫廊中繼續推廣的一種(與藝術家)更緊密和以藝術家為導向的理念。我們與藝術家建立友誼,并通過這些關系進入了他們的世界。于我而言,這些發現激發了我重新看待事物的方向。在一次參觀安塞爾姆·基弗(Anselm Kiefer)的工作室后,讓當時14歲的我看待事物的方向有了翻天覆地的改變。

《趙無極:永歸中土》展覽現場。圖片來自維爾潘畫廊

P:還記得他帶你去參觀的第一個藝術展嗎?當時你幾歲,這個展覽給你的生活點亮了哪些靈感之光?

潘雅德:我不太記得我第一次去的展覽了,但我記得第一次與藝術接觸的時刻。我八歲時,與家人一起在巴黎的加尼葉歌劇院看了芭蕾舞表演。但當時的我完全不能專注在表演上,因為我一直在注視天花板上的畫,色彩斑斕。這是第一次我感受到與藝術的連結。

藝術是情感——對我而言,接觸藝術就好像重新回到童年一樣,因為我總能夠在此找到純真,取之而后化為成長的養分,并形成更銳利的雙眼以觀世界。我是一個夢想家——藝術助我步向夢想,亦使我找到意義。我學到最大的一堂課是如何在夢想及實用主義中找到平衡,而我的答案是:夢想是終點,而實用主義是推動我走向終點的燃料。

趙無極《Portrait》 ?1947 ?48 x 38厘米。攝影:Dennis Bouchard

藝術也具備療愈的作用。就像在香港這個擁有特別歷史背景的城市下——它生機勃勃,且擁有永不消逝的創造力。

撕掉標簽,通過藝術解讀國際語言

P:眾所周知,你父親多米尼克·德維爾潘是法國前總理,藝術是否也給他的從政思想帶來影響?

潘雅德:作為一個政治家,我認為在推行政策上擁有同理心及理解能力是相當重要的,而藝術能夠幫助你明白不同的文化以及不同的觀點角度。藝術與文化在我父親的外交、政治及個人生活上一直很關鍵。在他作為外交官期間,他常與來自世界各地的藝術家見面,以更好地了解我們所身處的世界。

2006年作為法國總理的他構思了前身為“藝術的力量(La Force de l'Art)”的首個法國三年展,旨在通過法國當代藝術進行對話和轉變視角。成長于一位投身于政治及外交的父親的照顧下,我很快便意識到藝術上的社會及政治力量——讓藝術和藝術家在不同文化和地域之間架起橋梁。此外,藝術也具備療愈的作用。就像在香港這個擁有特別歷史背景的城市下——它生機勃勃,且擁有永不消逝的創造力。我們十分希望在維爾潘畫廊里能夠增加這一元素。

P:維爾潘畫廊對于你們父子來說,具有什么特別的意義?

潘雅德:畫廊的創辦反映了我們家族對藝術以及亞洲人才的長期支持。我和父親構思要開辦畫廊有一段時間了,但直到兩年前我們才把這個想法實現。將想法轉化為現實十分不容易,但我十分享受過程中一切的挑戰。

我們希望幫助人們收集藏品并通過藝術滿足他們的愿望。藝術有能力帶給你一個具有真實感和滿足感的生活。藝術是一種你能夠分享的東西。擁有一件藝術品對家庭之間的聯系紐帶有著無與倫比的作用。它能創造對話、理解,是一種將人們聚集在一起的方式。畫廊設計的像一個家,讓參觀者有一種踏入藏家的家的感覺。對我們來說很重要的是,我們做了一些讓我們家庭感覺真實而有意義的事。

趙無極,《The Temple of Han (三聯畫)》(2005) 195 x 324厘米

趙無極,《19.03.2006(三聯畫)》 (2006) 195 x 291厘米。攝影:Dennis Bouchard

P:你們選擇在香港創立維爾潘畫廊,是否一直對亞洲藝術家深感興趣?請簡單介紹一下你們關注的藝術家都有哪些,近期是否有關注新的亞洲藝術家?

潘雅德:人們常常會自然地急于判斷或強加簡單的標簽,把藝術理解分為來自東方還是西方,并試圖以容易的方式找到意義。然而,我主張全面地了解藝術史在全球化背景下的影響,這為藝術賦予了更復雜的國際語言。

我對我所不熟悉的領域也抱十分開放的態度,如NFT。我十分喜歡埃德加·普蘭斯(Edgar Plans),他是一位傳統的藝術家但最近推出了他的NFT系列“Lil Heroes”。有趣的是,這位西班牙當代藝術家創造的新語言不僅談論動畫和幻想世界,還談論政治、社會、性別、氣候變化等主題。

趙無極,《Sans titre encre Chine, gouache et sanguine》(1950)。65.2 x 50.7厘米。攝影:Antoine Mercier

再聽趙無極的自傳錄音帶,從世界融合回歸中土

P:維爾潘畫廊的首個開幕展為何會以《趙無極:友誼與融和》為起始?趙無極先生與德維爾潘家族是如何結緣的?

潘雅德:我們的開幕首展是我們把自身當作一間畫廊,同時也是維爾潘家族的一個定義。展覽從“友誼”和“融和”這兩大主題回顧了趙無極的一生,而這兩點正是理解他藝術生涯發展的重要主題,也讓參觀者更能理解他如何漸漸成為享譽世界的藝術家。

在我還年少時,我們家庭和趙無極在一起度過了不少時光,我們會一同去鄉間,那時我看著他在戶外作畫,他觀察眼前的風景,并能簡潔而又準確地把他想畫下來的呈現在帆布上。能親眼見證他繪畫時眼光的準確性是十分令人震撼的,也正如隨著時間的流逝,他將對自身的文化背景和經歷所進行的融和一樣。趙無極像是一位出色的外交家,總能將不同的文化帶到一起:他深深根植于他的故國,但卻有世界的視野。

P:你們對趙無極先生的了解有哪些變化?這個變化,是否也能從展覽的名稱中洞見?

潘雅德:繼2020年同樣呈獻趙無極作品的開幕首展之后,《趙無極:永歸中土》是對藝術家生平和藝術創作的研究的繼續。展覽的醞釀是基于我們對一些首展時還未發現的趙無極采訪錄,這些對話源自趙無極創作他本人自傳時的錄音帶。

我和我父親通讀了文稿,而這些文字也完全改變了我們對藝術家生平的認知。與我們所熟悉的生平敘述不同,這些文字中講述了趙無極如何在他的創作中漸漸找回自己身為中國人的身份認同。

在這次的展覽中,我們希望講述他在藝術史上的重要地位。我們希望講述的故事是,趙無極在創作中對其中國根源的回歸。舉例來說,我們展出的一幅作品中展現了他與故國的這種聯系:作品的靈感來源于宋代壁畫以及藝術家本人可追溯到元代的祖先,和他受像趙孟頫這樣的著名古代書畫領袖的靈感激發。同時,趙無極也曾說過藝術家保羅·克利(Paul Klee)幫助他找到了他自身的中國身份——正是在觀察其他文化和風格的同時他找到了自己。

P:本次展出的《趙無極:永歸中土》作品都是德維爾潘家族的收藏嗎?你們為何特別鐘情于趙無極先生的作品?

潘雅德:并不是,大部分的作品來自趙無極基金會,我們很榮幸有機會和弗朗索瓦斯(趙無極妻子)共同合作,她也是我們的一位好友。對我來說,他比起畫家,更像是祖父一樣的形象。每次我看到他的作品,我都仿佛能夠重新開始與他對話,將他帶回生活中來。所以我對他作品的收藏起源于非常個人的因素,而并非受到藝術市場的左右。

2005年,我的父母邀請他到凡爾賽的一處鄉間作客,午飯后他在花園里作畫。我看他的畫布上面已畫滿了水粉顏料,但畫并不與我自己所見的花園形似。將近十年之后我才終于意識到,在水粉畫作上顏料越少,藝術家所能掌握的越多,而越多的顏料則證明藝術家對留白的自由之度的掌握已經爐火純青。趙無極總說他在畫生活中無法肉眼可見的部分,這種我們無法看見的能量是我們自身的一部分,并聯結這生命和自然。他在畫的便是那風景之中的能量,就像他在畫樹木一樣。這便是我見證的十分美妙的一個瞬間。

趙無極(1980)。攝影:Michel Delaborde

P:在疫情時代中,藝術能夠為我們帶來怎樣的心靈歸屬?

潘雅德:我們最想達到的是將藝術的凝聚力呈獻給觀眾。在這段艱難的日子,我們十分需要藝術。而對我們乃至香港這座城市而言,更重要的是要繼續堅強。藝術讓我們更好地處理及面對我們的經驗,幫助我們表達所思所想,及理解這個世界。古人不止是以藝術記錄生活,亦以藝術去表達自己的思緒。如今日社會一樣,藝術也是一種記錄歷史的方式。

趙無極,《無題》(2006)274.5 x 213.5厘米。攝影:Dennis Bouchard