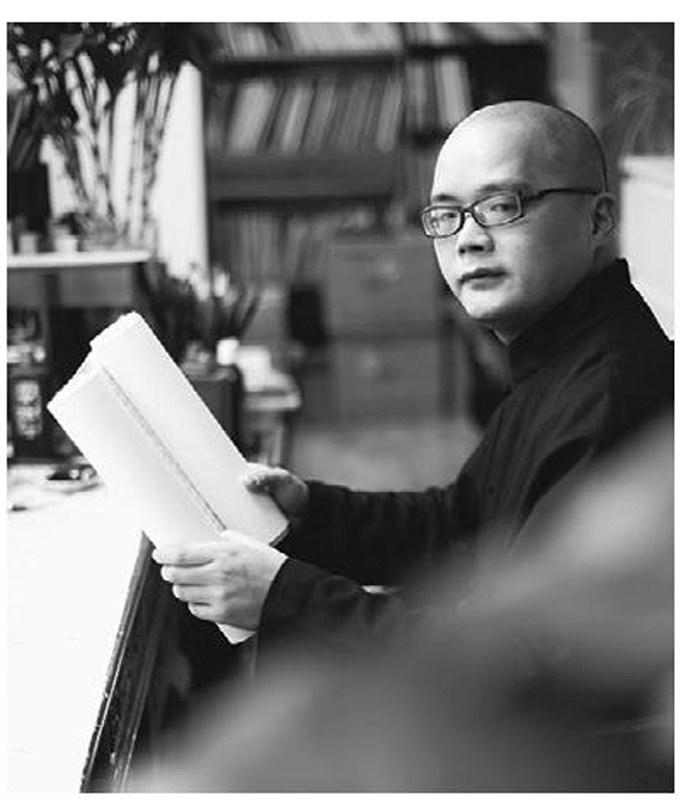

書畫家唐朝軼 神酣筆暢 妙造天真

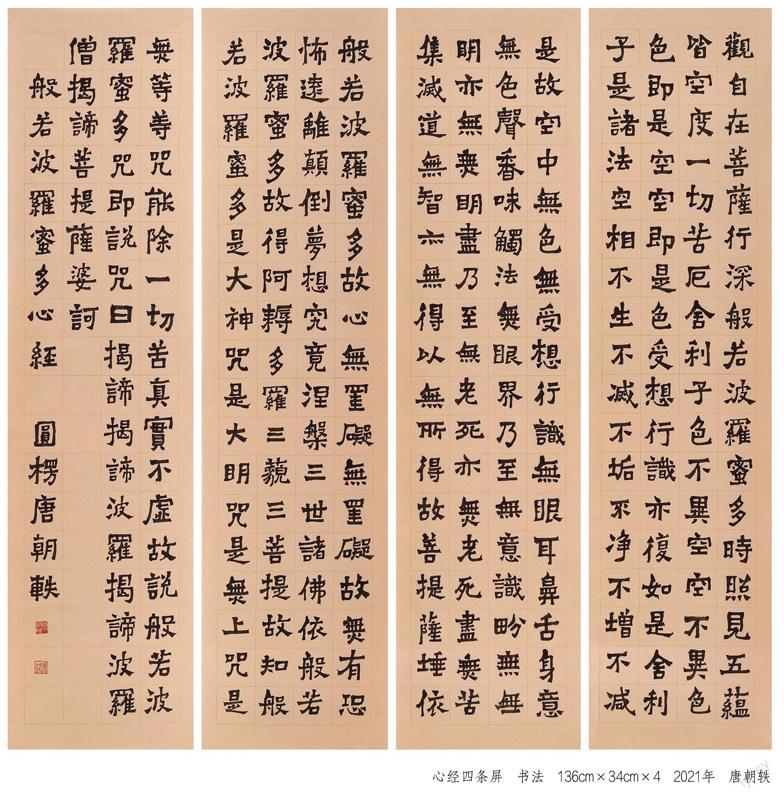

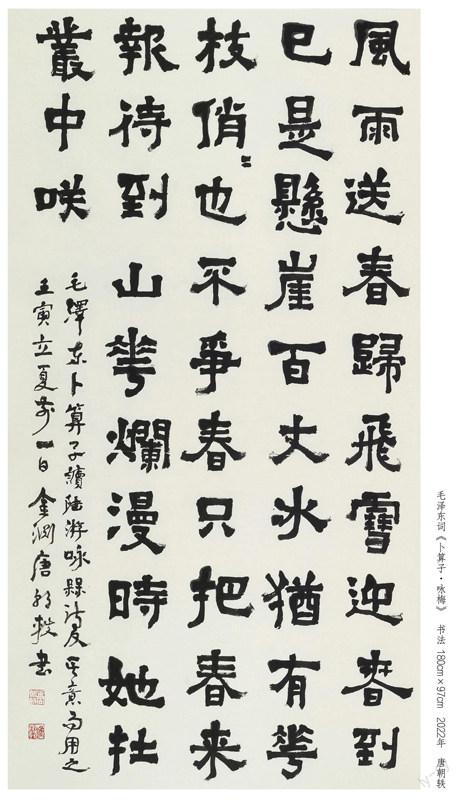

唐朝軼是那種典型的巴蜀才子型書畫家。他身上有很濃郁的文人氣、書生氣。一個藝術家文化人格的構成,往往是由諸多悖論形成的,如其思想的成熟、理性與處世的天真和爛漫。一個藝術家的藝術文本,往往也是由諸多不成熟與稚拙構成的。稚拙是一種爛熟之后的返璞歸真。朝軼的書法,粗看在諸多筆畫上似乎顯得稚嫩、稚拙,但實則有天真爛漫之趣,這種天真爛漫,往往是其真性情的體現。朝軼的書法很真很純,沒有火氣、燥氣、鄙俗氣和江湖氣。一個不具備真純情感的藝術家,絕然寫不出這種天真情致!他書畫中的筆墨書寫性、表現性意識很強,書寫性和表現性是一個書畫藝術家不同于藝術匠人的根本區別。唯有書寫性,才能見其自然、天真之性,而唯有表現性,才會具有情感元素。筆墨中的表現性元素,是檢驗其藝術作品是否具有情感的標尺。因此,藝術情感的自然表達,便有許多是屬于天然、天真的成分,而去掉了諸多后天的理性與世俗的功利性訴求。

朝軼近年習書多有融攝,其早年得魏晉風神較多,繼而上溯秦漢,兼攝甲骨金文,以求篆籀古法,后又參習金石學巨擘,尤醉于晚清何紹基、趙之謙、李瑞清、徐生翁、黃賓虹之厚樸與生拙,于妍媚雅逸中取樸華天真之意,兼得江左風流與中原古法,于溫婉雅逸中求野逸渾樸。前人多有習帖者兼參碑,亦有習碑者兼顧帖,今人更是碑帖簡牘兼收,所謂于書卷氣中求金石氣,于金石氣中求民間樸野之風,這是晚清民國以降書家的一種極致追求。然而能渾融者卻寥寥。朝軼其實早已捕捉到了這種審美流變傾向,也走在這條探索之路上。朝軼具有寬博的學術視野,由于熟諳書史,他深知中國書法的當代性審美走向,只有在先秦甲骨、秦漢簡牘、六朝碑版、魏晉風尚等書法源流中拓展與開掘,才能讓自己愈加厚實。因此,在北朝碑版與南朝尺牘、文人書風與民間書風、魏晉風流與晚明氣象、雅逸暢懷與樸野天真等審美向度的轉換與融合上,朝軼花了不少功夫。這當然得意于他編撰《中國書法全集》的學術積淀,使得他比一般年輕書家更為注重對書法與文字源流與審美變遷的考察,也更為注重書法與畫法之相得益彰。因此,他的學術和藝術精神是一貫的,但他的學術視野卻是多重、多維的。

朝軼其實是一個內心很天真、很真純的人。內心的天真,表現出來的可能就是書生氣。他做過多年書法學術編輯,也跟書畫界、學術界、文化界的許多有識之士都有過許多學術交流與對話,他治學術史,熟諳學術史之變遷,他有一種為藝術而藝術、為學術而學術的念想,這是一種很純粹的念想。

他的書畫創作,非常自然地表現出了他的那種固執、天真與倔強,如在碑帖融合、筆畫使轉上的生硬,在繪畫筆墨上的稚拙等,譬如他的用筆,在筆畫的轉折上,顯示出了一種堅硬、固執和倔強,不論這種用筆是碑還是帖,它都體現出了一種內心的執拗與堅守,當然,這是一種對雅逸暢懷的堅守。但更重要的是,他也在破壞中變革和建構。藝術哲學的精髓在于破壞、否定和否定之否定,否定之否定乃是在經歷一種煉獄般的困厄與掙扎之后的重生。這就如蘇軾,晚年仍在黃州惠州儋州的困厄中,卻能沉潛自己、超越自己、升華自己、建構自己,這是一種何等的精神境界!如此焉能不名世?

朝軼是一個有文化內涵的人,是一個能沉得下來、能進行精神駐留的人,他學何紹基,其實不是要學何紹基之形,而是遺貌取神,他表面是在學何紹基,其實是在用何紹基來表現自己的精神意緒,他沒有被何紹基所羈絆。朝軼其實所學的遠不止何紹基,還有很多很多,比如晚清民國的曾熙、李瑞清甚至徐生翁等,他其實只是想通過學何道州,來增加自己書法線條的某種豐富質感而已,但何道州在他的書法中其實只是一種外在形式,或者只是起一種次要的輔助手段而已。他所追尋的,其實是某種更高的精神需求。他其實本質上、骨子里還是謝無量、劉孟伉、張大千等巴蜀文人的那種精神遺緒。

巴蜀自古多鬼才奇杰。所謂鬼才,多詭奇之思、詭奇之言、詭奇之行是也。人鬼本相異,但鬼才卻兼得神鬼人之特質。所以,人才可得,鬼才不可多得!而巴蜀之鬼才,尤多橫空出世。如今世之流沙河、魏明倫、劉正成、曾來德等,其出場方式均不類常人。

朝軼沒有任何家庭背景政治背景,但有學術和藝術背景。他是劉正成先生的得意門生,跟隨劉先生十數載,可謂得劉之學術、藝術和文章風骨,卓爾不群,他繼承了劉正成身上某些天性和優勢,或許是天性的使然,或許是耳濡目染的作用,也或許是后天之功,朝軼的精神和骨子里,應該說還是有很多劉正成的影子,那種卓爾不群、那種天真爛漫、那種博學多識、那種傲然不屈、那種倔強和固執,其實都是一脈相承的。朝軼后來又與許宏泉共事,編輯《中國典藏》《邊緣》《神州國光》等刊物,許亦是心性高潔之人,其身上的某種傲然與倔強,或與朝軼有所益加。劉與許,一為書壇鬼才,一為畫壇怪才,可謂書壇畫壇半路殺出的兩匹黑馬,縱橫馳騁,才氣逼人,卓爾不凡。而朝軼之稟賦,恰與此二公相類,朝軼的文章,少年老成,儒雅風流,既充滿了睿智卓識,又有著強烈的批判精神。他的書法和畫,更多是學識、思想和文才所養出來的。這難道不是晚清民國那些學術家的精神遺緒嗎?

其實,說來朝軼與國學大師馬一浮先生還有某種關聯,他是馬一浮先生秘書、已故著名詩人和書法家虞逸夫先生的嫡傳弟子。虞逸夫先生少年聰慧,博學多才,長于詩文,工書法,雖不以書法稱家,但其書得天趣自然之妙,神接魏晉,體氣高妙,然暮年卻大隱隱于湖湘之地,從不角逐書壇名利,堪為當代楷模。朝軼從其學,耳濡目染,每過湖湘,必于探訪,先生每見朝軼,必諄諄告誡:學書之人,當以心性為尚,切不可急功近利、心浮氣躁,尤其不能沾染了當代書壇畫界的鄙俗氣和浮躁氣,不能以職業書家畫家視之,而應以文人品格為重,以學術之修為和文學之磨礪來反哺書法和繪畫,以學養書,以文養畫,既保持學術的深度、廣度與厚度,又能有思想的敏銳性和批判意識。

也許是歷史運命的巧合,也許是某種性格與人格重合的使然,朝軼給我的感覺就是這種狀態:他代表了一個四川文士遠離故土、游歷京華,去實現自我價值與社會價值雙重圓滿的人生軌跡。他滿腹才華,他的書法與繪畫中,充溢著那種恬淡、放曠、閑逸、天真的巴蜀文人氣息。朝軼的藝術風格,個性鮮明,具有強烈的表現主義色彩。他的筆下,流淌著鄉賢謝無量、劉孟伉的諸多氣息,這種典型的巴蜀書風,離當代書壇的主流書風似乎很遠,但卻是一種地域文化和本土精神的堅守。

作者簡介:朱中原,中國書法家協會會員、《中國書法報》社長助理。