在烘房的日子

2022-05-30 11:41:28范澤木西湖不倒翁

少年文藝

2022年11期

范澤木 西湖不倒翁

到了農歷十月下旬,溫度像斜坡上的碎石,輕輕悄悄地落下來。地里的白術漸次染黃,外公、外婆、舅舅就開始收白術了。

一擔一擔的白術從地里到家里,去了枝,去了根須,被裝進一個個筐里。舅舅和外婆繼續去地里收白術,外公到離家一里多路的土坯房里,修繕烘白術的烘坑。烘坑分為三部分:燒火的火塘,傳遞熱量的形似筆畫“橫折”的坑道,還有一個堆放白術的斗床。按土話叫法,烘白術叫“熜白術”,烘坑叫“白術熜”。

外公在火塘點起火,打起手電,看哪里漏煙了,就拿起一團泥巴“啪”的一聲甩上去,像打了烘坑一巴掌。然后,他拿起薄薄的木片,把那團泥巴抹勻。每一年,那坑道上總是貼滿了泥巴,就像打上了很多補丁。

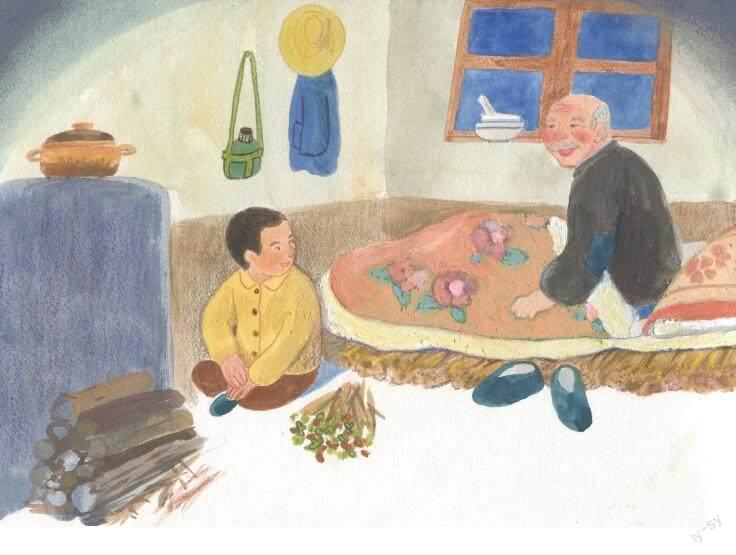

“晚上要烘白術,你來不來?”外公問我。

我歪了歪頭,不置可否。

“可以燉蘿卜塊,可以燒臘肉糯米飯。”外公笑瞇瞇地誘惑我。

我立即把頭點得跟雞啄米似的。

外公把新鮮的白術一筐一筐地倒進斗床,攔上擋板,坐到火塘前點火。他用火柴引燃木屑,用木屑引燃幾根干枯的枝條。等火慢慢變大了,就往火上架幾根粗木棍。不一會兒,火就舔上了木棍,外公又拿起幾根劈成兩半的松木架了上去,火在火塘里跳舞,熱量通過坑道直奔斗床。

“可以燉蘿卜了嗎?”我急切地問道。

“還不行,斗床還沒冒熱氣呢。”外公看了看我,說,“況且現在還沒有炭火,怎么燉蘿卜?”

我撇了撇嘴,靠著柱子,看火繼續跳舞。

“冒熱氣了。”我喊道。青煙從一個個白術間鉆出來,慢吞吞地往房頂升上去。……

登錄APP查看全文