荒漠綠洲交錯區生態空間網絡粒度效應研究

張啟斌 劉冬悅 李 倩 于 強 宋宏利 李世冉

(1.河北工程大學地球科學與工程學院,邯鄲 056038;2.河北工程大學園林與生態工程學院,邯鄲 056038;3.北京林業大學精準林業北京市重點實驗室,北京 100083;4.國家林業和草原局林產工業規劃設計院,北京 100714)

0 引言

生態空間網絡是景觀生態學中重要的概念與方法[1],是耦合格局、過程與功能的重要途經[2]。近年來,眾多學者圍繞生態空間網絡展開研究,以解決城市化進程中引起的人類擾動增強、景觀斑塊破碎、生物多樣性降低等問題[3-4]。在這一過程中,生態空間網絡的相關研究方法不斷豐富,地理信息系統、圖論、復雜網絡等多種分析方法均得到了廣泛的應用。

袁少雄等[5]基于網絡環通度指數、線點數和連接度對廣東省自然保護區生態空間網絡進行了評價并提出修復建議;PASCUAL-HORTAL等[6]提出了基于圖論的整體連接度指數(IIC)、可能性連接指數(PC)以及等效連接性指數(EC)等,可以更好地對生態空間網絡連接性與斑塊、廊道重要性等指數進行分析。在生態空間網絡的各種分析方法中,基于復雜網絡的分析方法由于基本涵蓋了圖論分析方法中的各項指數,可以更全面地剖析復雜生態空間網絡的各項拓撲特征[7],正在成為領域內的熱點方法。YU等[8]通過復雜網絡的相關理論研究了磴口縣生態空間網絡的拓撲特征與魯棒性,并對生態節點的空間布局進行了優化;牛騰等[9]通過多項復雜網絡相關指數,研究了烏蘭布和沙漠東北緣生態空間網絡的拓撲特征。

在當前的各類研究中,相關學者往往在各自研究區域內采用各自不同的空間尺度展開,不同粒度下生態空間網絡空間結構與拓撲結構的差異未見報道。尺度問題是景觀生態學的核心問題之一[10],生態空間網絡在空間上表現為生態源地斑塊、生態廊道與基質景觀的鑲嵌體[11-12],具有典型的空間異質性和尺度依賴性[13],進行生態空間網絡的粒度效應研究對理解生態空間網絡空間、拓撲結構與空間尺度的關系具有重要意義[14-15]。

本文以烏蘭布和沙漠東北緣的磴口縣為研究區,通過最小累積阻力模型構建縣域生態空間網絡,并分析其空間與拓撲特征的粒度效應,以期為景觀生態學相關研究中適宜尺度的選取以及區域生態保護提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

選取內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣為研究區,位于內蒙古自治區西南部(106°10′~107°10′E,40°10′~40°57′N),如圖1所示。磴口縣縣域西側為狼山山脈,東部為黃河,北側為河套平原,南側為烏蘭布和沙漠。縣域內部從東南向西北逐漸由綠洲向沙漠過渡,屬典型的荒漠綠洲交錯區,生態區位極為關鍵。縣域大陸性氣候特征顯著,降水稀少(144.5 mm),蒸發強烈(2 397.6 mm),年均風速3 m/s,風蝕強烈,土地沙化風險較高[16]。

圖1 研究區邊界Fig.1 Boundary of study area

1.2 數據來源與預處理

本研究原始數據包括磴口縣土地利用、地下水埋深、植被覆蓋、高程與坡度。其中,土地利用數據來自中國林業科學院沙漠林業研究中心,原始地類共有26種,經合并后分為耕地、林地、草地、水體、建設用地、未利用地,基于土地利用數據,提取了水網、建設用地以及路網密度。地下水埋深數據通過磴口縣40個地下水監測點的埋深經空間插值得到。植被覆蓋數據通過歐洲航天局下載的Sentinel-2影像提取得到。高程數據為ALOS衛星的DEM數據,空間粒度12.5 m,并基于此數據提取了坡度數據。

基于上述原始數據產生不同空間粒度的數據是本研究開展的前提。不同空間粒度數據的生產需要確定粒度的變化范圍以及該范圍內粒度的間隔。當前生態空間網絡的研究粒度基本分布在10~1 000 m。因此,本研究也將粒度變化范圍控制在10~1 000 m之間。本研究借鑒以往研究的粒度劃分方法[17-19],將各類數據的空間粒度統一為10 m×10 m,基于該初始粒度數據,在10~100 m每隔10 m,100~1 000 m每隔100 m進行重采樣,得到研究區不同空間粒度數據。

由于本研究基礎數據既包括離散數據(如土地利用)又包括連續數據(如DEM),因此選取最鄰近像元法進行重采樣。重采樣后,各粒度下數據采用相同的技術路徑進行生態源地提取、生態網絡構建以及各項指數的分析,這保證了不同粒度下僅有數據空間粒度的差別而其他條件保持一致。

1.3 生態源地提取

生態源地指提供重要生態功能,對維持生態過程連續性、防止生態退化發揮重要作用的景觀斑塊[20]。磴口縣位于烏蘭布和沙漠與河套平原交界地帶,土地沙化面積較大,生態環境脆弱敏感,林地、草地、水體在區域中發揮著涵養水源、調節氣候、防風固沙等重要的生態服務功能,因此本文選取林地、水體以及植被覆蓋度大于0.5的草地作為生態源地。本研究所提取的生態源地初始粒度為10 m×10 m,其他各粒度生態源地數據通過初始數據重采樣得到。

1.4 生態空間網絡構建

采用最小累積阻力模型(Minimal cumulative resistance model)進行研究區生態空間網絡的構建。該模型考慮源、距離和景觀介面阻力三方面因素,基本公式可表示為[21-22]

(1)

式中fmin——未知正函數,代表景觀中任何一個源地的最小累積阻力與其到其他所有源地的幾何距離及景觀基面特征的正相關關系

Dij——源地i和源地j之間的距離

Ri——景觀i的阻力

M——最小累積阻力

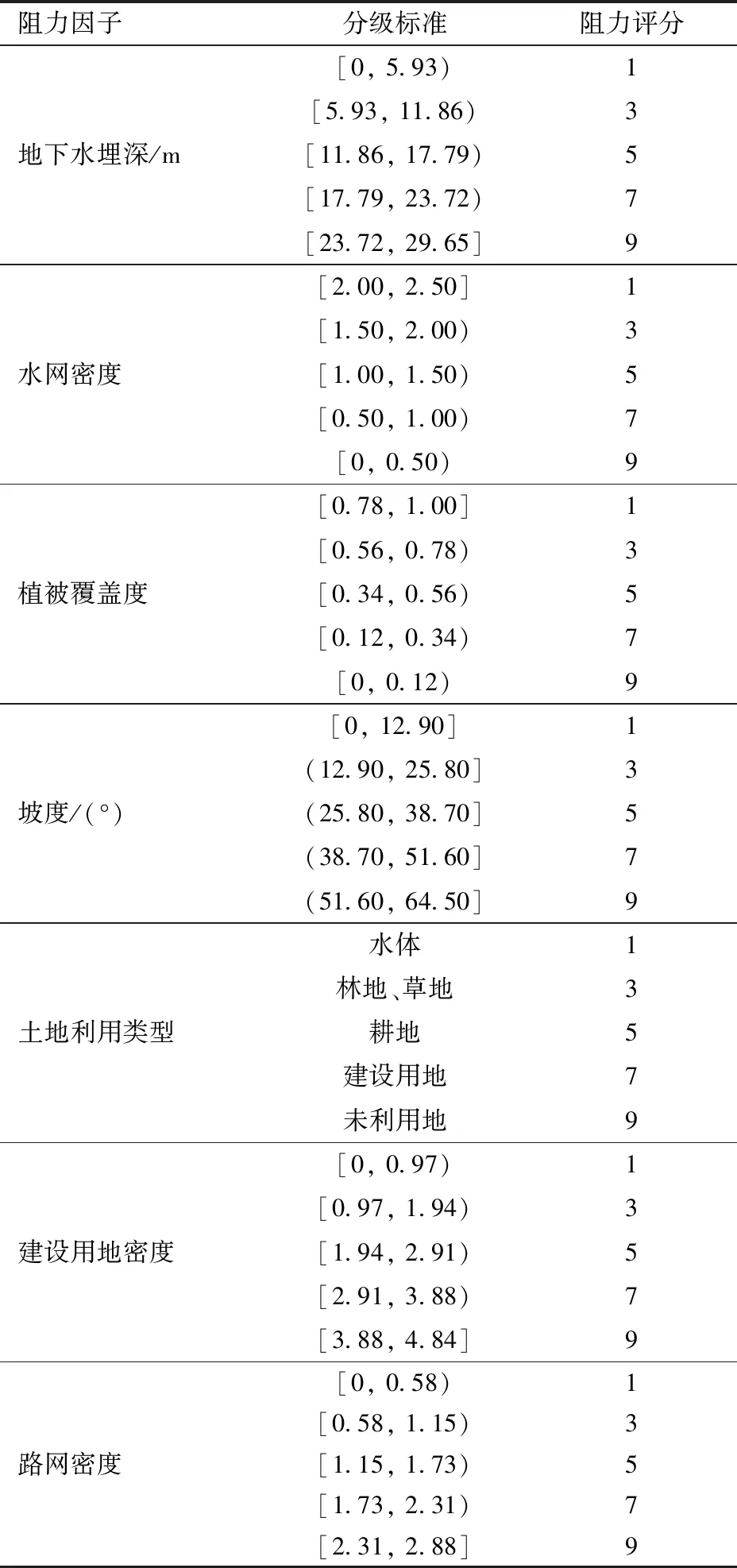

景觀阻力指景觀對生態流流動速率的影響[23]。不同性質的景觀元素產生阻力不同,這種阻力的差異將對物種的運動、物質能量的流動產生不同的影響[24]。磴口縣位于干旱的烏蘭布和沙漠邊緣,地表水與地下水分布、土地利用格局、地形、植被覆蓋度、人類活動等因素共同影響著該區域景觀阻力。本文選取地下水埋深、水網密度、植被覆蓋度、坡度、土地利用類型、建設用地密度、路網密度共7個因子對磴口縣生態阻力進行評價,各因子采用等間距重分類為5類,分級標準及阻力評分如表1所示。各阻力因子分級結果如圖2所示。

圖2 阻力因子Fig.2 Resistance factors

表1 阻力因子分級Tab.1 Classification of resistance factors

各阻力因子數據初始空間粒度為10 m×10 m,各因子疊加后的阻力面具有同樣的空間粒度,為了得到不同粒度的阻力面數據,本研究首先將各因子重采樣,通過疊加分析得到不同粒度的阻力面數據。

在實際計算中,采用成本路徑(Cost path)模型代替MCR模型中未知正函數的作用。該模型的輸入包括源、目的地和阻力柵格數據。運行中,該模型利用累積阻力面為每個像元分配到最近像元的累積成本,通過對該像元臨近像元的遍歷,識別出成本最小的臨近像元,不斷迭代該過程便可得到最小成本路徑,該路徑就是生態源地間阻力最小的生態廊道,眾多生態廊道互相交錯,形成生態空間網絡[25]。在不同空間粒度下分別運行該模型,得到不同粒度下的生態空間網絡。

1.5 生態空間網絡拓撲結構分析

生態空間網絡由提供重要生態功能的生態源地及連接著這些生態源地的生態廊道構成[26]。生態源地間的這種連接關系可被看作復雜網絡的一種[27]。利用復雜網絡分析中的多種指數研究生態空間網絡的拓撲結構,可揭示其連接特征、識別關鍵源地與關鍵廊道,為生態空間網絡的構建與優化提供重要借鑒。然而當前往往基于某個固定的空間粒度進行生態空間網絡拓撲結構的分析,分析過程中空間粒度影響程度仍然有待研究。因此,本文選取度、度分布、網絡直徑、平均路徑長度、平均聚類系數、連通度、平均介數、模塊化、度-度相關性、聚-度相關性等指數,計算各指數在不同空間粒度下的取值,分析各指數的粒度效應。各指數的計算方法詳見文獻[9,28]。

2 結果分析

2.1 生態源地粒度效應

磴口縣生態源地提取結果如圖3所示。由圖3可知,生態源地主要分布于縣域中東部,西部山區僅有少量河流。所有的生態源地中,面積較大的通常為水體,地類為林地與草地的生態源地空間形態比較破碎。

對磴口縣生態源地進行重采樣,得到不同空間粒度下的生態源地數據,其中粒度50、100、500、1 000 m的數據如圖4所示。由圖4可知,伴隨像元粒度增大,生態源地呈現出越來越強的破碎性,眾多帶狀生態源地消失,而團塊狀的生態源地得到保留。

圖4 不同空間粒度下生態源地Fig.4 Ecological sources under different grain-sizes

統計不同空間粒度下生態源地的面積如圖5所示。由圖5可知,在粒度10~500 m,縣域生態源地的面積基本保持穩定,然而在粒度600~1 000 m,生態源地面積出現了大幅波動,其總面積從544.75 km2下降到522.72 km2,之后又升高到561.33 km2,最后在粒度1 000 m回到540 km2附近。生態源地總面積的波動,將對生態空間網絡整體的空間及拓撲結構產生明顯的影響。

圖5 不同空間粒度下生態源地面積Fig.5 Ecological source area under different grain-sizes

2.2 生態阻力粒度效應

將地下水埋深、水網密度、植被覆蓋度、坡度、土地利用類型、建設用地密度、路網密度共7個因子的阻力進行柵格相加運算,得到縣域阻力面數據。利用ArcGIS 10.2中的cost distance工具生成累積阻力面,結果如圖6所示。

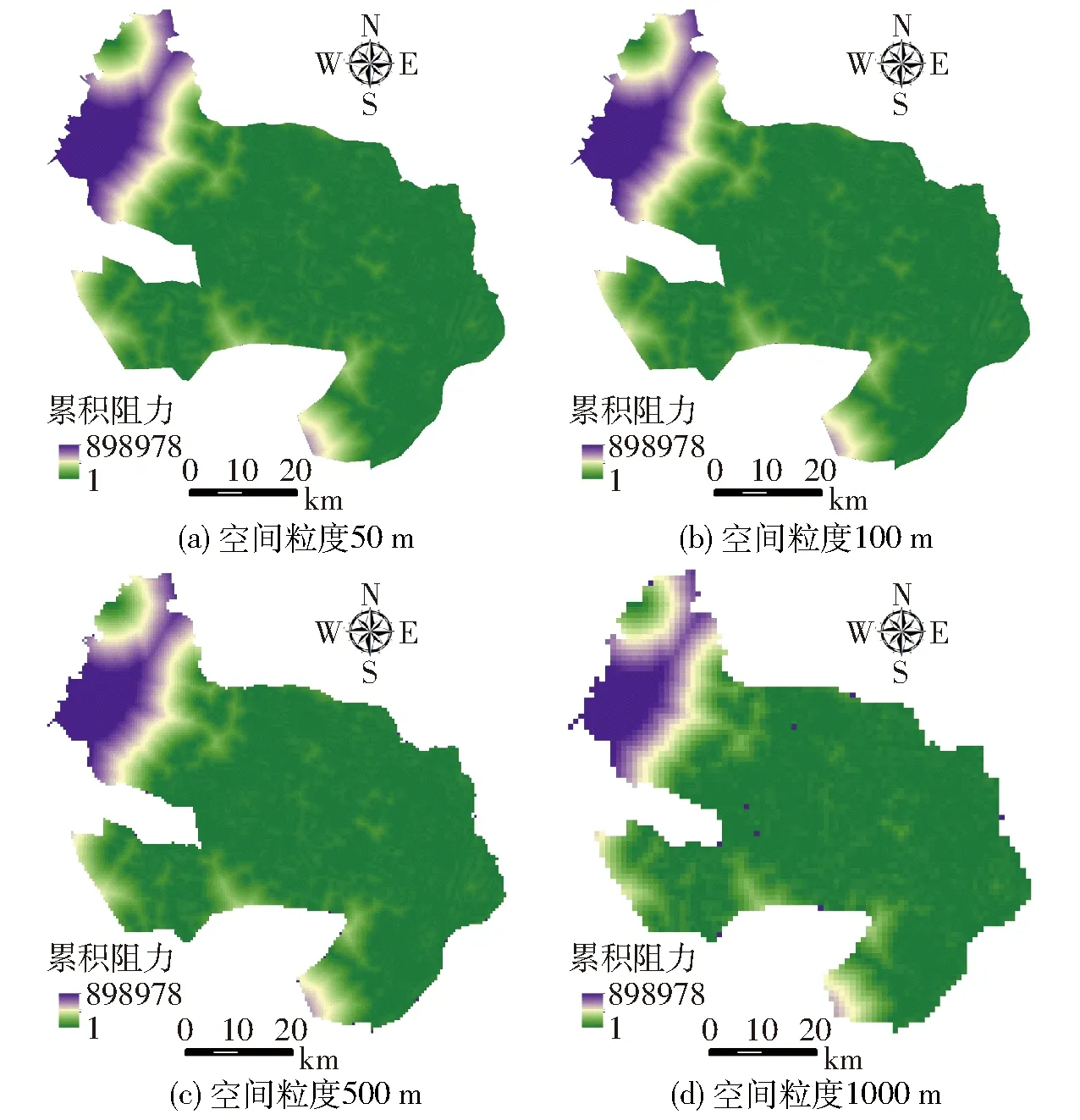

圖6 累積阻力Fig.6 Accumulated resistance

由圖6可知,磴口縣生態阻力最小值為1,均分布在生態源地范圍內,最大值為898 978,主要分布在狼山區域。磴口縣粒度50、100、500、1 000 m下累積阻力如圖7所示。由圖7可知,磴口縣累積阻力的最低與最高值并沒有因空間粒度的變化產生變化,并且各粒度下累積阻力的空間變化趨勢相同。空間粒度變化對縣域累積阻力的影響僅僅使得較大粒度下產生了較明顯的顆粒感。

圖7 不同粒度下累積阻力Fig.7 Cumulative resistance under different grain-sizes

2.3 生態空間網絡空間結構粒度效應

利用成本路徑模型提取研究區潛在生態空間網絡如圖8所示。由圖8可知,磴口縣潛在生態空間網絡在縣域中部與東部較為密集,西部區域由于生態源地較為稀疏,生態空間網絡密度較小。縣域內部存在一些空間距離較近的生態源地之間沒有廊道直接相連,例如縣域西南方的部分源地。這主要是由于兩個源地之間的累積阻力大于經過其他源地間接將二者相連的累積阻力的原因。

磴口縣空間粒度50、100、500、1 000 m下潛在生態空間網絡如圖9所示。由圖9可知,伴隨空間粒度的升高,潛在生態空間網絡呈現越發破碎混亂的狀態,這主要是由于空間粒度的升高使得生態源地中的河流、溝渠等帶狀部分變得破碎,破碎的源地間互相連接,便產生了較為混亂的網絡。伴隨空間粒度的繼續提高,原本錯綜復雜的網絡又開始變得稀疏,這主要是由于空間粒度的繼續升高使得眾多面積較小的生態源地消失,而面積更大的源地得以加強,此時的網絡僅需保持少數主要生態源地之間的互相連接,故變得較為稀疏。

圖9 不同粒度下生態空間網絡Fig.9 Ecological spatial network in different grain-sizes

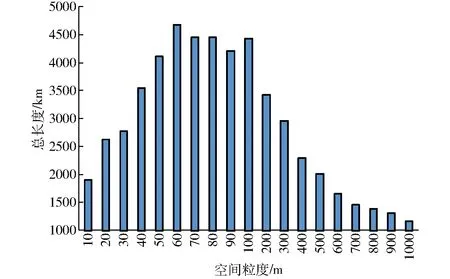

不同空間粒度下生態空間網絡中廊道總長度如圖10所示。由圖10可知,伴隨空間粒度的升高,網絡總長度逐漸增加,在空間粒度60 m時達到峰值,最終在空間粒度1 000 m下降為1 165.92 km。網絡總長度的這一變化趨勢與網絡空間結構的變化相對應。

圖10 生態空間網絡總長度Fig.10 Length of ecological spatial network variation curve

2.4 生態空間網絡拓撲結構粒度效應

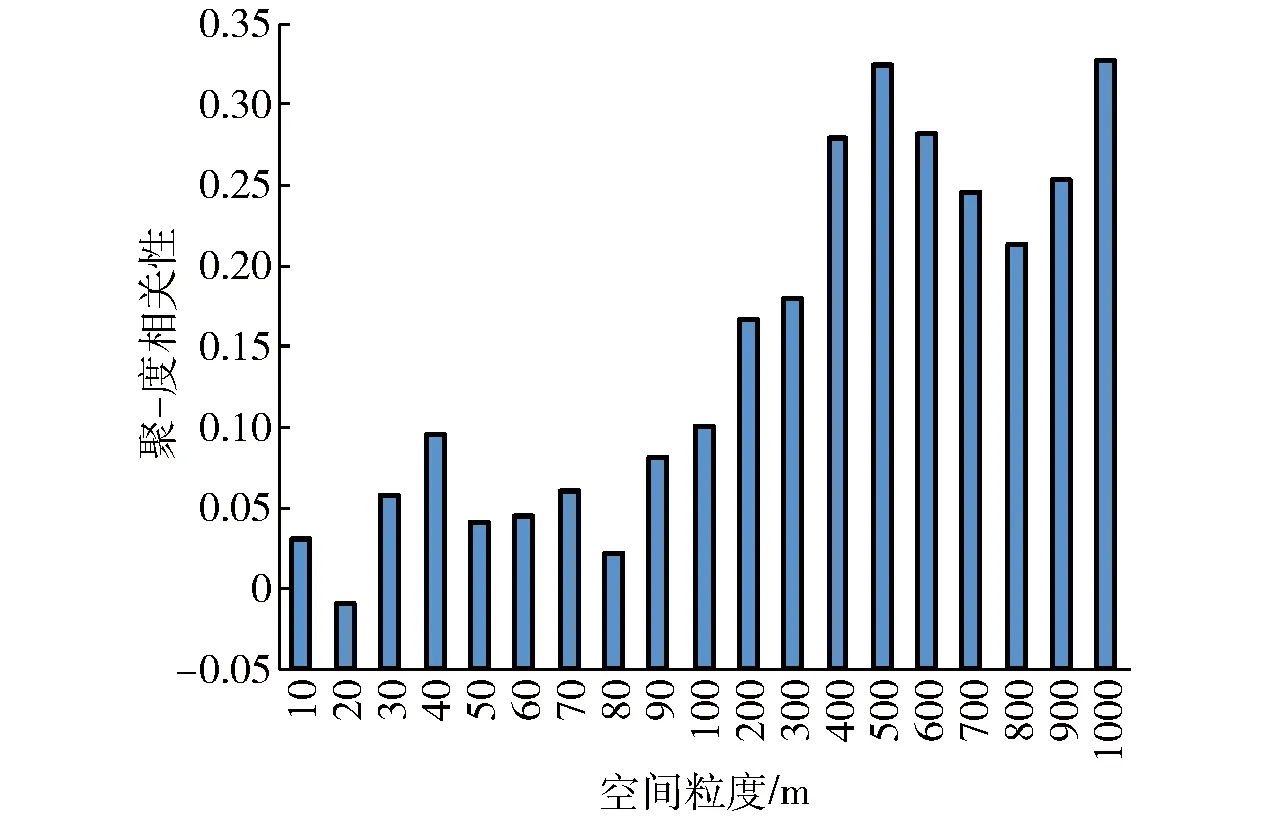

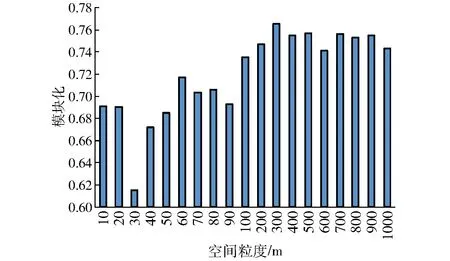

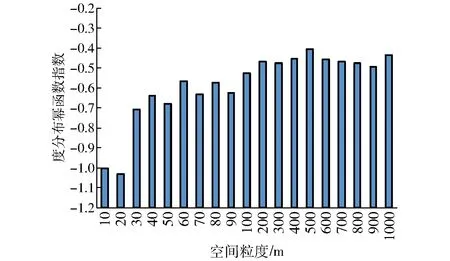

度-度相關性、聚-度相關性度分布冪函數指數、模塊化呈現上升趨勢,如圖11~14所示。由圖11、12可知,網絡的度-度相關性和聚-度相關性具有相似的變化趨勢,在空間粒度10~300 m的范圍內,其增加趨勢較為緩和,尤其是度-度相關性,甚至出現了下降趨勢,然而在空間粒度到達300 m之后,上升趨勢突然陡峭,之后在空間粒度600~800 m范圍內出現了輕微下降,在空間粒度900~1 000 m范圍內又開始上升。度-度相關性的變化趨勢表明,隨著空間粒度的升高,磴口縣生態空間網絡的同配性不斷升高,度大的節點更傾向于與度大的節點連接,網絡不均勻性升高。由圖12可知,隨著空間粒度的增大,度大的節點更傾向于具有更高的聚類系數,網絡中正在形成以度大節點為核心的模塊,且出現了層次性。由圖13可知,隨著空間粒度的增大,網絡模塊化也增高,這與聚-度相關性的分析結果吻合。磴口縣生態空間網絡度分布冪函數的指數同樣隨著空間粒度的升高而升高,如圖14所示,冪函數指數的升高表明網絡度分布的變化曲線正變得越來越陡峭,度分布更加集中,網絡不均勻性增強。

圖11 度-度相關性變化曲線Fig.11 Degree-degree correlation variation curve

圖12 聚-度相關性變化Fig.12 Clustering-degree correlation variation curve

圖13 模塊化變化Fig.13 Modularity variation curve

圖14 度分布冪函數指數變化Fig.14 Exponent of power function variation curve

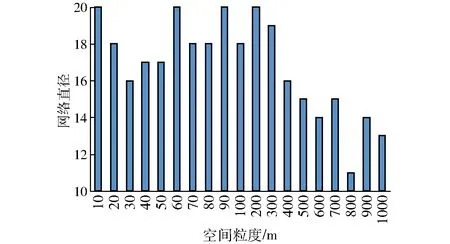

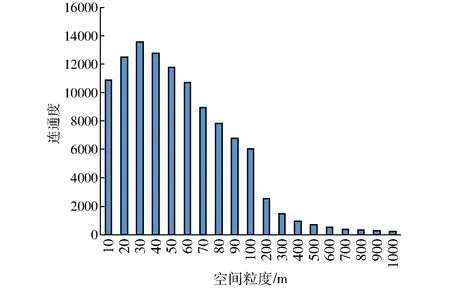

由圖15、16可知,磴口縣生態空間網絡的直徑與網絡連通度呈現比較明顯的下降趨勢。其中,網絡直徑由最初的20降至13,表明網絡中任意兩個節點之間發生連接所需要經過的其他節點隨著空間粒度的升高而減少。在不存在地理意義的復雜網絡中,網絡直徑的減小可以減少網絡中物質、能量、信息流動的成本,而在具有地理意義的生態空間網絡中,網絡直徑的減小往往預示著生態廊道中踏腳石節點的消失,不利于網絡結構與功能的完整性。磴口縣生態空間網絡的連通度在空間粒度10~30 m下出現了小幅上升,之后呈現明顯的下降趨勢,由最初的10 871減小到218,生態空間網絡連通度的減少表明將網絡變為平凡圖需要移除的節點越來越少,網絡的不穩定性隨著空間粒度的增大而增強。

圖15 網絡直徑變化Fig.15 Diameter variation curve

圖16 連通度變化Fig.16 Connectivity variation curve

圖17 平均介數變化Fig.17 Average betweenness variation curve

圖18 平均路徑長度變化Fig.18 Average path length variation curve

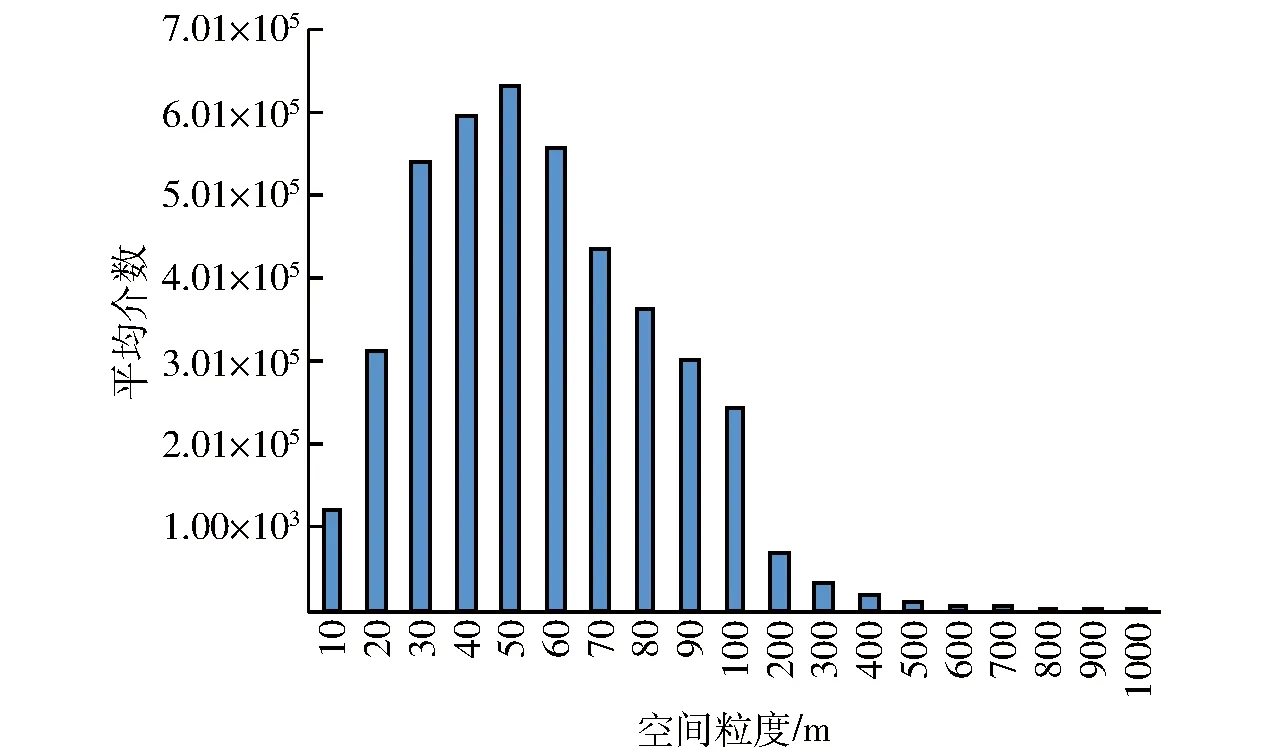

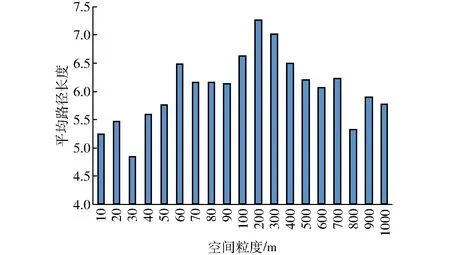

由圖17、18可知,平均介數和平均路徑長度呈現先升高后降低的變化趨勢。其中,平均介數在空間粒度10~50 m由1.22×105升高到6.33×105,升高趨勢明顯,之后迅速下降,在粒度1 000 m下降低為2.20×103,網絡平均介數的降低表明,隨著空間粒度的增大,網絡中各節點上所經過的最短路徑在減少,單個節點相對于整個網絡的重要性下降。磴口縣生態空間網絡的平均路徑長度在空間粒度10~200 m下基本呈上升趨勢,由5.247升高到7.262,之后不斷下降,在粒度1 000 m下變為5.778,網絡平均路徑長度表示網絡中任意兩個節點發生連接所必須經過的其他節點的數量,在生態空間網絡中,路徑長度的升高表明廊道中踏腳石數量的增加,而減少則可能預示著踏腳石節點的消失。結合網絡直徑的變化趨勢可以發現,平均路徑長度的降低和網絡直徑的明顯減小均發生在空間粒度200 m以后,這很可能是由于面積較小的生態斑塊在較大空間粒度下被忽略引起的。

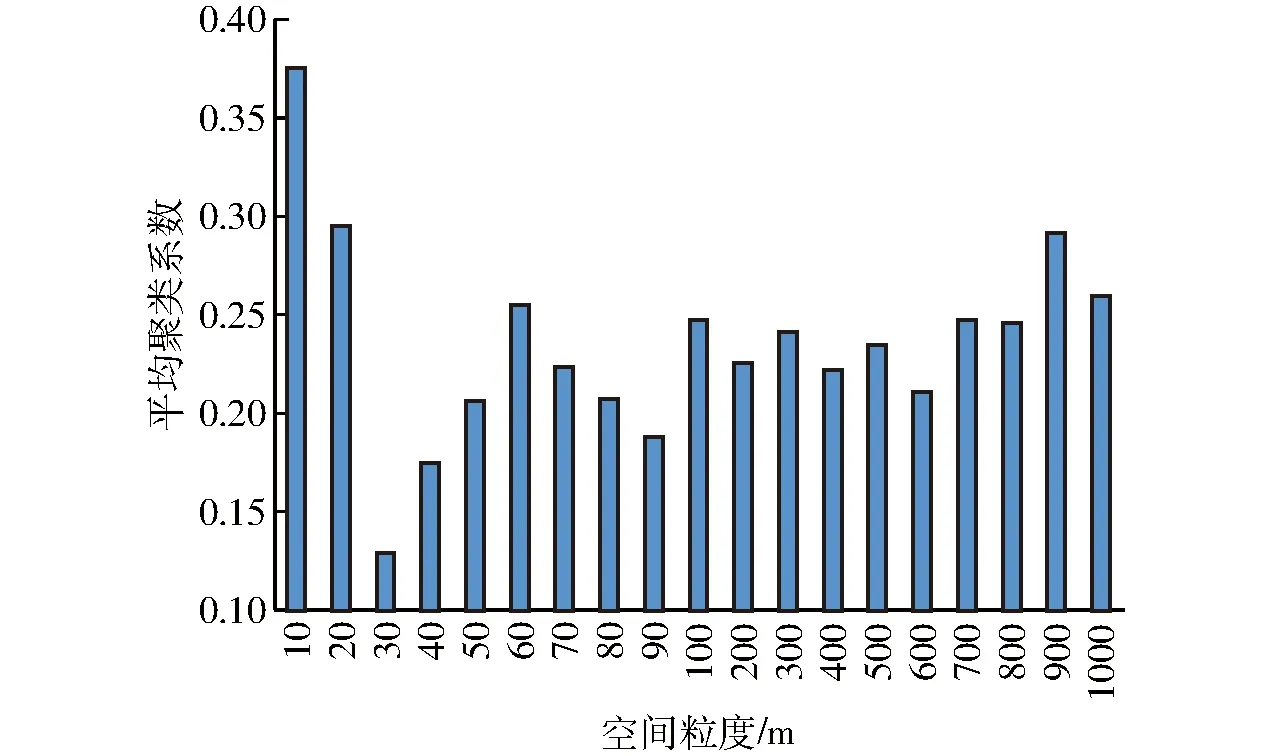

由圖19、20可知,磴口縣生態空間網絡的平均聚類系數和平均度不存在明顯的變化趨勢。網絡的平均聚類系數隨著空間粒度的升高呈現上下波動的狀態,其值在0.25左右徘徊。網絡平均度的變化幅度明顯高于聚類系數,然而經歷幾次上下波動之后,在空間粒度1 000 m下網絡平均度達到3.04,這與空間粒度10 m下平均度3.02十分接近。

圖19 平均聚類系數變化Fig.19 Average clustering coefficient variation

圖20 平均度變化Fig.20 Average degree variation

3 討論

本研究結果表明,空間粒度的變化對生態空間網絡的相關研究具有明顯影響,粒度效應是生態空間網絡研究中必須考慮的重要問題。主要原因可能是采用數據的空間粒度與景觀斑塊不匹配。根據O’NEILL等[29]的研究,當使用柵格數據計算景觀格局指數時,如果景觀斑塊面積小于數據的空間尺度,該斑塊在計算過程中將被忽略,從而導致計算誤差。

基于此,邱揚等[17]提出通過各指數變化的拐點粒度來確定最優粒度的方法。該方法認為,在所有粒度的計算結果中,最小的初始粒度有最高的精度,因為該粒度下被忽略的景觀斑塊最少。從初始粒度逐漸增大空間粒度的過程中,尋找各指數變化的拐點,該拐點出現之前的空間粒度為最優,即該粒度既可保證計算精度,又可免去小尺度下過大的計算量。

利用這一方法,本研究中度-度相關性、聚-度相關性兩個指數計算的最優粒度分別可大致確定為200~300 m、80~90 m。本研究中其他指數由于初始波動較大,其最優粒度即為最小粒度。該方法的確可以在某一研究區識別出各指數計算的最優粒度,然而其局限在于,為了達到這一目的,不得不在每一粒度下計算各項指數,然后尋找拐點,這種做法顯然工作量過大,不具備很高的應用價值。然而這種方法仍然為解決這一問題提供了很好的思路,可以在多個研究區開展生態空間網絡粒度效應的研究,尋找拐點出現的粒度同研究區面積、研究區中最小斑塊、最大斑塊、平均斑塊等指標之間的關系,構建一種基于上述各項指標的最優粒度推算方法,從而解決最優粒度選取的問題。

4 結束語

空間粒度的變化對生態空間網絡的空間結構、拓撲結構以及生態源地的面積與空間分布均具有明顯的影響,而生態阻力的粒度效應并不明顯。隨著空間粒度的不斷增大,生態源地面積產生了明顯的波動并且變得越發破碎;生態空間網絡長度經歷了從增加到減少的變化,其空間分布由最初的不斷密集再到逐漸稀疏;生態空間網絡的各項拓撲結構指數變化較為明顯,隨著空間粒度的不斷升高,網絡的度分布愈發集中,同配性、層次性、模塊化增強,網絡不均勻性不斷提升,連接性不斷降低,總體朝著更加不穩定的方向變化。