城市生境研究進展*

吳雪飛 張楠楠

華中農業大學園藝林學學院 武漢 430070

城市擴張對自然生境的負面影響是全球生物多樣性面臨的最大威脅之一。 劇烈而頻繁的人類活動使城市自然生境面積不斷縮小, 破碎化程度加劇, 進而導致城市生物多樣性降低, 影響城市氣候調節、 人類疾病防預等城市生態系統服務的可持續提供。 生境是生物個體、 種群或群落所處的具體環境, 是特定地段上對生物起作用的生態因子的總和[1], 包含生物生存與繁衍所需要的資源與環境[2], 因此生境是生物多樣性的基礎[3],與氣候調節、 人類疾病防預等城市生態系統服務緊密相連, 并通過確保生態系統恢復為人類福祉做出重要貢獻[4]。 城市生境亦能創造豐富的城市綠色基礎設施類型, 如城市公園、 綠道、 森林等,為人類休閑活動與親近自然提供機會。 就城市范圍而言, 生境這一概念具有廣泛的內涵, 既包含城市各類綠色空間、 水體等開放的自然或近自然區域, 也包括建筑、 橋梁、 各種管網等構筑物或基礎設施[3]。 由于本文擬基于城市生態環境提升與保護角度明晰城市生境研究熱點與動態, 因此主要以自然、 近自然的城市生境作為研究對象。

本文結合Cite space 軟件挖掘文獻信息, 通過高頻關鍵詞總結、 關鍵詞共現網絡分析等對“城市生境” 研究特點進行可視化研判, 總結該研究領域的發展態勢, 以豐富城市生境規劃建設理念和技術手段, 并為后續研究和方向提出展望。

1 城市生境研究總體特征

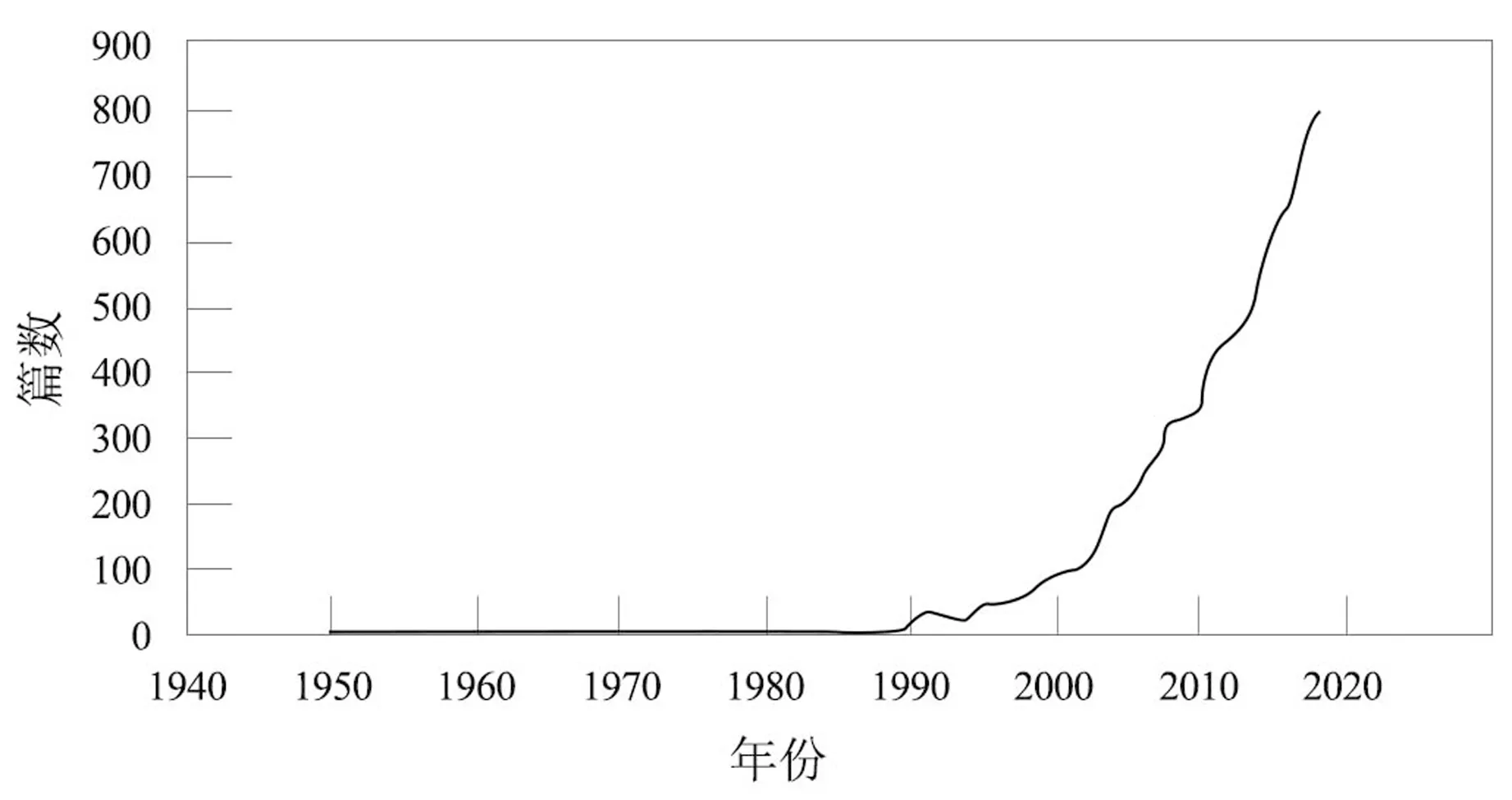

本研究以Web of Science 核心合集為數據來源, 檢索式為: 主題詞=(“urban habitat”AND“urban habitats”), 設置文章類型為“ARTICLE”,精煉生態學、 環境科學、 區域城市規劃、 林學、生物多樣性保護等31 個與城市生態環境密切相關的學科類別, 數據分析樣本設置為1990—2018 年的7 277 篇文獻。 結果表明: 1990—2002 年, 國際學界對城市生境的認識與關注處于萌芽階段,為研究數量的緩慢增長期; 2003 年起, 文獻數量進入快速增長期, 且近10 年來的研究熱度持續上升; 2009—2018 年的發文量占研究總量的72.6%(圖1)。

圖1 文獻數量與發表年份的關系

1.1 主要研究國家與主題

檢索結果發現, 美國、 澳大利亞、 英國、 加拿大、 德國5 個國家發文數量占研究總量的75% (表1), 是城市生境研究的主要國家。 由國家(地區) 合作網絡知識圖譜(圖2) 可知,城市生境研究領域已初步形成跨國(區域) 合作研究體系, 但由于不同國家城市化發展進程存在差異, 研究主題也各有側重。 北美和澳大利亞更注重探討城市增長過程與生物多樣性變化的關系, 比如伴隨城市化梯度變化的生境喪失程度、 生物多樣性減少程度以及物種組成變化等[5]。 歐洲國家則以城市生物多樣性維持[6]、城市核心棲息地的識別與保護[7], 城市生境網絡規劃[8]等主題為重點。

圖2 國家(地區) 合作網絡知識圖譜

表1 1990—2018 年文獻總數前10 的國家發文情況及研究主題

1.2 我國城市生境研究與國際同類研究的差異

研究表明, 1992—2012 年, 中國城市化速度幾乎是全球平均水平的3 倍[9]。 我國特殊的城市化進程帶來的生態環境問題日益凸顯, 因此城市生境領域的研究重點主要圍繞“城市” 關鍵詞(表1)。 我國學者偏向以指導城市建設用地空間布局[10]和控制城市蔓延為目的進行城市生境研究, 而對生境規劃、 營造這一領域的關注較少,因此在城市生物多樣性保護方面的效果較國際上略遜一籌。

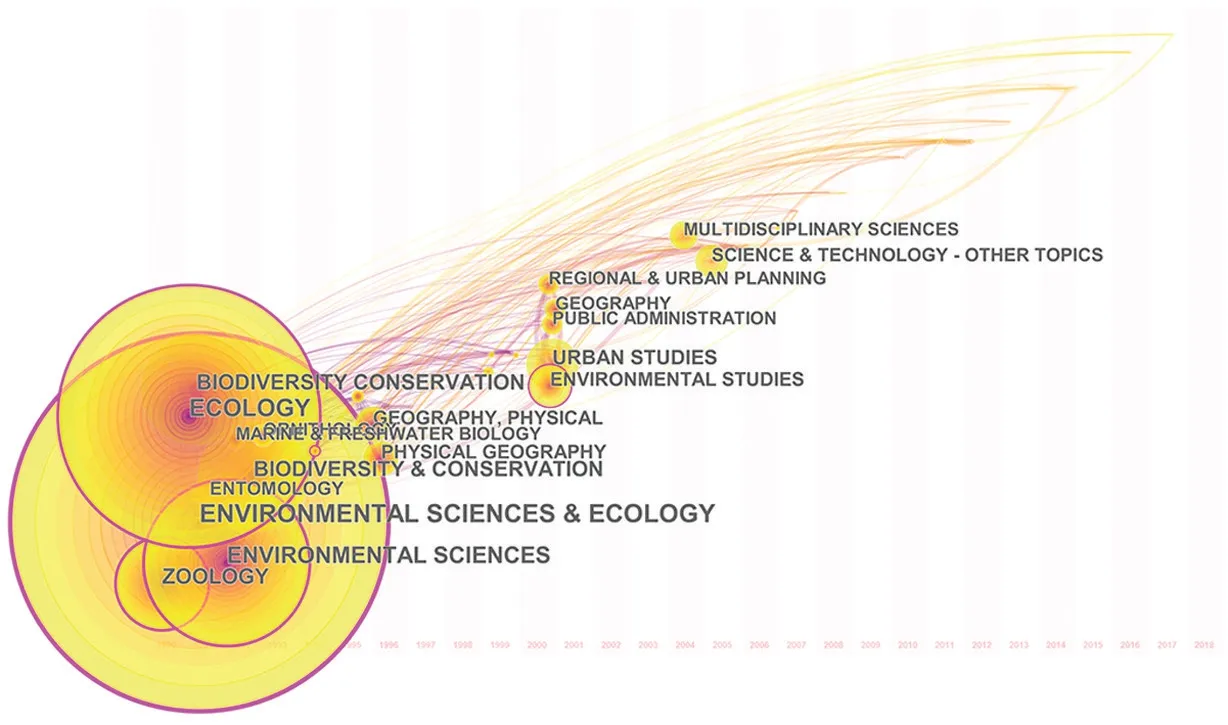

1.3 學科領域分布態勢

城市生境的多學科交叉發展主要分為3 個階段(圖3), 1990—2000 年, 生態學、 環境科學、 生物學等學科開始關注城市生境, 并與之后介入的各個方向產生聯系。 2000 年左右, 集中出現城市規劃、風景園林等學科的研究, 它們多以景觀生態學、 環境科學等理論為背景, 結合城市研究, 為城市生物多樣保護和生態空間管護提供科學建議。 2005 年至今, 城市生境領域研究呈多學科交叉與細化發展態勢, 涉及土壤學、 鳥類學等多個領域。

圖3 城市生境研究學科時區圖

2 研究熱點

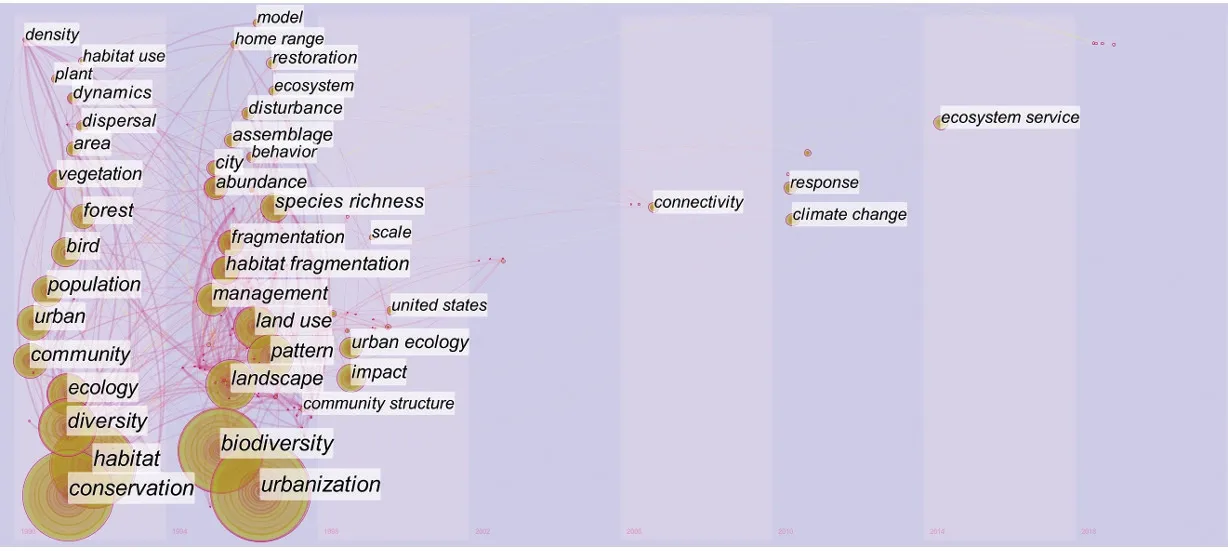

利用Cite Space 軟件繪制高頻關鍵詞共現網絡時區圖。 結果(圖4) 表明, 城市生境的研究內容比較集中, 主要為城市化、 生物多樣性、 景觀、 土地利用等方面, 這些領域大多在2000 年以前就備受關注, 一直持續至今。 2010 年以后出現連通性、生態系統服務等熱點詞匯, 表明研究重點逐漸從單一生境的保護過渡為不同生境間連通關系的恢復與加強。 通過分析關鍵詞和高被引文獻可知, 當前城市生境的研究熱點為城市擴張對生境的影響、 城市生境生態服務功能調查與分析、 城市生境質量評估和城市生境規劃與營造4 個方面。

圖4 高頻關鍵詞共現網絡時區圖

2.1 城市擴張對生境的影響

城市擴張被普遍認為是自然生境喪失及功能衰退的主要驅動力。 研究表明, 城市擴張會通過影響城市生境的面積、 結構、 連通性等進而降低城市生境質量。 一方面, 城市快速發展的土地利用變化會直接減少自然生境面積與類型[11], 增加生境破碎化程度, 降低其連通性[12]; 另一方面,城市擴張會改變生境結構[13], 影響生態系統過程, 如不透水表面蔓延, 地下熱島等往往會阻礙復雜生境結構的自然發生[14-17]。 此外, 城市擴張過程也會使本土生境遭受生物入侵, 從而降低區域生物多樣性。 Gong 等[18]研究發現人工綠地中外來物種的數量明顯高于自然綠地。 ?EPLOVA、BASNOU 等[19-20]證實外來物種的建立會導致城市生境的生物均質化。

2.2 城市生境生態服務功能

傳統的生境保護實踐往往強調恢復歷史上連續的生態系統[21], 而忽略對新出現生境的價值評估, 這可能會低估城市環境對生物多樣性的支持作用。 研究表明, 自然演替后的廢棄地、 城市公園等都可能為生物提供潛在的棲息空間, 甚至支持稀有或瀕危物種[22]。 IVES 等[23]發現, 澳大利亞城市地區單位面積支持的國家級瀕危動植物比非城市地區更多。 美國自然保護區[24]的一項調查指出, 22%的聯邦瀕危植物分布在大都會區域。雖然城市環境是否具有支持瀕危物種的潛力還取決于物種對城市環境的適應能力與生活習性, 但這些研究擴大了我們對城市中新棲息地潛在價值的認識。 在對城市荒野、 基礎設施附屬綠地等生境進行改造、 設計時, 生物多樣性保護應該被納入考慮之列。

2.3 城市生境質量評估方法

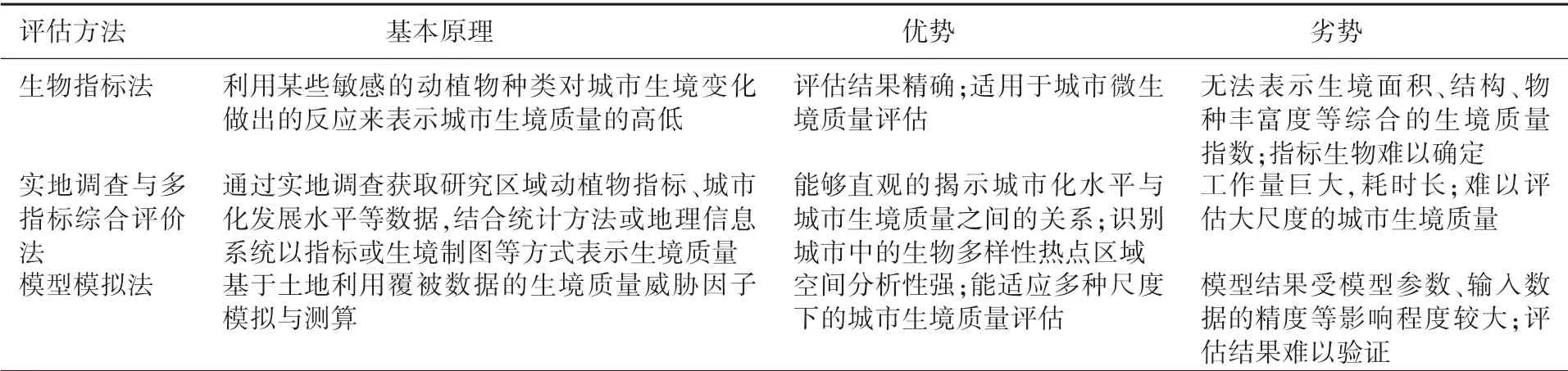

城市生境質量評估方法可歸納為生物指標法、實地調查與多指標綜合評價法、 模型模擬法3 類(表2)。

表2 評估城市生境質量的主要方法

生物指標法是利用某些敏感的動植物種類對城市生境變化做出的反應來表示城市生境質量的高低。 開發可靠的生物標志并進行科學實驗是該方法的關鍵。 JOHNSTONE 等[25]開發了以藻類脅迫反應指示城市池塘生境質量的方法。 比利時的一項研究證實椴樹葉片的潤濕性、 氣孔密度、 氣孔面積等特征存在較高的空間分異規律[26-28], 因此被認為是潛在的生境質量評估指標。

實地調查與多指標綜合評價法則基于物種豐富度、 多樣性等調研數據來表征研究區域的生境質量。 MCKENZIE 等[29]利用10 年來在多倫多地區監測的50 種指標物種的分布和數量變化制定指標物種得分 (the Indicator Species Score, ISS),并結合相應生境的自然覆蓋面積、 道路密度等數據評估城市生境質量。 MURATET 等[30]選取物種豐富度、 單一性、 典型性和珍稀性4 種指標的加權分值表示物種興趣指數 (Index of floristic interest, IFI), 并使用IFI 指代城市生境質量。

InVEST 模型是目前使用最普遍的城市生境質量模擬軟件, 它的Habitat Quality 模塊能夠基于土地利用覆被數據量化城市生境質量。 由于具備評價精度高、 空間分析性強等特點, 模型模擬法常常與城市增長模型相結合揭示城市生境質量與城市擴張趨勢之間的內在聯系, 為劃定城市增長邊界、 分配城市建設用地指標等提供建議[31-33]。

2.4 城市生境規劃與營造

工業革命后, 面對工業化的蔓延以及基礎設施建設對棲息地的割裂, 國外學者逐漸意識到現代城市規劃范式對自然資源與環境的忽視, 并開始探索生態化的城市規劃理論與方法。 受島嶼生物地理學的影響, 歐洲國家主要通過對核心區、走廊、 踏腳石的保護與發展, 將城市殘余生境與自然保育區相連接[34], 從而構建區域多功能生境網絡。 美國的生境網絡規劃實踐側重于利用綠道網絡(Greenway Network) 將城市與國家公園、 自然遺產地相連接, 在保護生物多樣性的同時滿足公眾對游憩、 環保等的需求[35]。

對于聚焦在場地尺度的城市生境營造, 亦有許多成熟的經驗可供借鑒。 對立地條件較好的場地, 鄉土植物群落設計與種間關系恢復是生境營造的重點[36-37]。 而如果場地受人工干擾較為劇烈, 則需通過土壤改良、 先鋒樹種與肥料樹種混合種植等手段促進生態系統重構。 除此之外, 基于特定物種的生境營造也是常見策略, 如利用鳥類對城市自然環境變化的高敏感程度, 以鳥類棲息地構建為出發點進行城市生境營造等[38]。

3 研究趨勢

通過對1990—2018 年的城市生境研究英文文獻的計量分析可知, 近30 年來, 對城市生境的研究具有以下趨勢: 1) 研究數量呈指數增長, 表明城市生境受到廣泛的關注與重視, 也說明學界對城市生物多樣性保護的認識進一步加深; 2)研究熱點比較集中, 主要聚焦在城市化壓力、 生物多樣性保護、 城市生態、 管理等基礎層面, 隨著全球城市化進程的加深以及對城市可持續發展需求的提升, 城市生境研究的方向并沒有進一步的發散與深入; 3) 研究尺度比較多元, 從區域、國家尺度上的生境指令、 規劃目標制定, 到區域、城市尺度的生境網絡構建, 再至場地尺度的生境調查與營造, 城市生境研究的尺度呈現由大至小、層層深入的態勢。

4 研究展望

4.1 強化政策法規對城市生境規劃與營造的支撐作用

我國城市生境的各項生態指標與生物多樣性保護要求分布于各類城市綠地系統規劃、 園林綠化等政策文件中, 缺乏統一生境規劃要求, 各地在開展城市生物多樣性保護工作中時常面對職責不清, 成效不明等問題。 在以多規融合為基礎進行國土空間規劃的背景下, 應充分考慮城市生物多樣性保護的緊迫性, 盡快制定具有戰略意義的生物多樣性保護大綱, 指導地方在不同層級上頒布城市生境設計導則或指南, 為城市生物多樣性保護提供可靠保障。

4.2 探索不同城市發展模式對生境影響的機制

不同的城市擴張強度、 形態與結構對生境質量的影響各有不同, 與傳統的城市擴張相比, 當今多以緊湊、 集約作為城市可持續發展的主要策略, 但其對城市生物多樣性的影響還有待證明。應探索不同城市發展模式對生境影響的機制, 為新型城鎮化背景下促進城市用地發展與生物多樣性保護相協調提供理論支持。

4.3 構建與自然保護地體系相聯系的城市生境網絡

對城市生物多樣性而言, 如果只著眼于城市范圍內的生境保護, 最終只是孤島式的救援。 主要分布于城市建成區外的各類自然保護地作為生物多樣性保護最主要的載體, 是國土空間中生境結構最復雜、 生境服務價值最高的核心保育區,應充分利用當前建設以國家公園為主體的自然保護地體系這一契機, 在規劃層面加強城市生境網絡與自然保護地的聯系, 以支持城市殘存生境與核心保育區之間的物種、 基因、 能量交流, 降低城市發展對生境破碎化的負面影響。