繪畫與建筑空間相遇

王珊祿

【摘 要】 漢斯·霍夫曼晚期繪畫風格以“磚塊畫”著稱,這種繪畫風格的形成與其1950年參與的城市壁畫創作“欽博特項目”有密切關系。正是在這個項目中,繪畫與建筑空間的相遇,促使霍夫曼必須面對尺幅巨大的壁畫,從而引發霍夫曼在原有繪畫原則下,對“裝飾活力”“圖畫空間”“推拉原理”和“紀念碑性”等概念進行更為深入的探索,最終推動其架上繪畫走向一種多矩形、大色塊和純色調的表達方式。

【關鍵詞】 漢斯·霍夫曼;圖畫空間;建筑空間;欽博特

漢斯 · 霍夫曼(Hans Hofmann,1880—1966)生于德國,曾旅居巴黎,開辦美術學校,20世紀30年代末移民美國,長期從事教學工作,介紹歐洲現代藝術,被稱為“抽象表現主義的教導主任”[1]。霍夫曼在教學中形成了一套完整的繪畫理論,其中“圖畫空間”(pictorial space)概念占據了主導地位。20世紀50年代,他開啟了對空間主題的全面探索,最終形成了一種所謂的“磚塊畫”風格,這種風格被說成是“實體建筑在造型藝術中等價表達的最佳典范”[2],即將建筑空間經驗轉化到圖畫平面中,實現空間表達。事實上,霍夫曼對圖畫空間的全面探索,也正肇始于一次在圖畫平面中表達建筑空間的機遇—“欽博特項目”(Chimbote Project)。

欽博特項目:藝術家與建筑師的相異追求

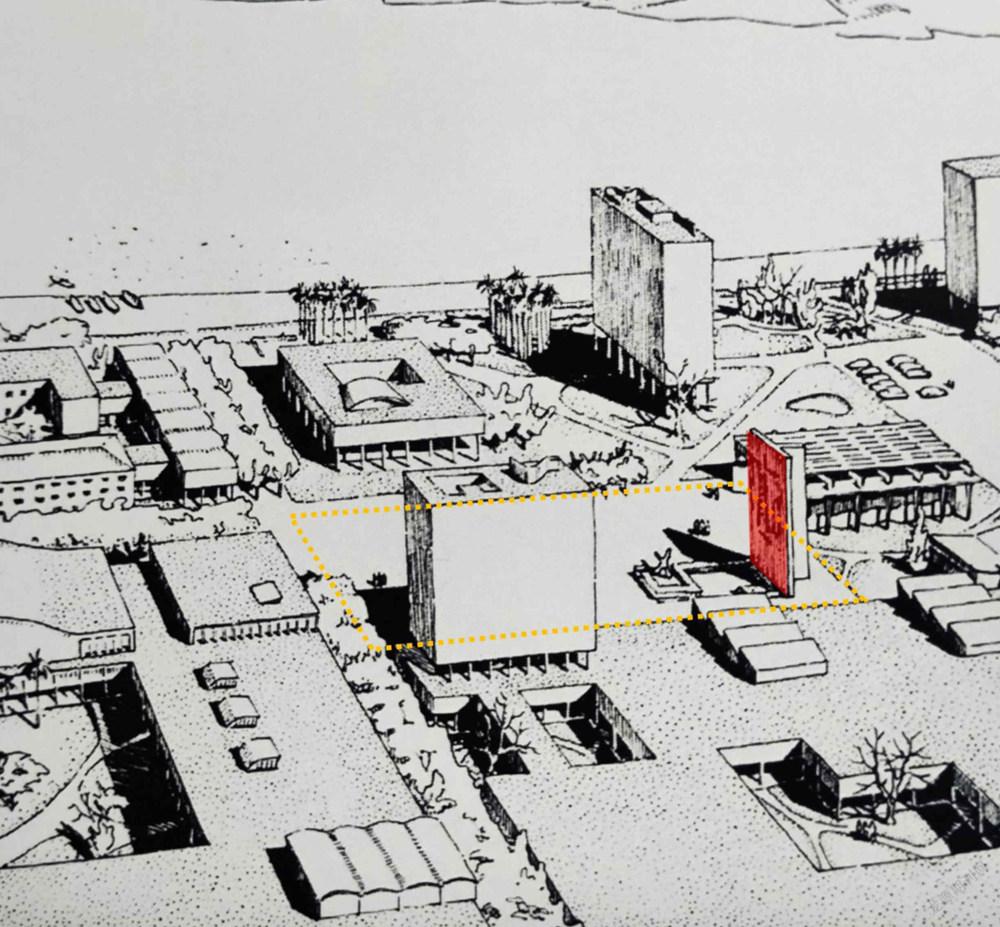

1950年,為了“點亮公眾被1930年代為公共事業振興署(Works Progress Administration)廣泛繪制的裝飾壁畫所浸染的眼睛”[3],霍夫曼的簽約畫廊主塞繆爾 · 庫茲(Samuel Kootz)組織了一次名為《壁畫家和現代建筑師》(Muralist and the Modern Architect)的展覽。此次展覽中,霍夫曼與西班牙建筑師約瑟夫 · 賽特(Josep Sert)合作[1],負責在其已規劃好的欽博特項目基礎上進行創作。該規劃設置有一塊“市民中心”(civic center),中心的主體是一個露天廣場,廣場周邊圍繞著各種建筑,其中包括一座教堂。教堂緊貼廣場,靠近廣場的一側豎立一塊混凝土板(slab),正對著廣場,與教堂隔空相伴,相當于傳統宗教建筑中的鐘塔。[2]霍夫曼被邀請設計的是混凝土板上的壁畫和廣場的地面鋪裝(圖1)。

這是霍夫曼第一次參與公共項目,他必須面對一系列之前從未處理過的難題:第一,如何處理繪畫與建筑空間的關系;第二,藝術家如何與建筑師合作,創作觀念如何調和;第三,如何以有別于架上繪畫的方式,在壁畫中實現造型價值?事實上,在實際進行設計之前,霍夫曼已對這三個問題進行過相當程度的思考。

霍夫曼關于繪畫與建筑空間關系的思考與費爾南 · 萊熱(Fernand Léger)的觀點密切相關。萊熱歷來關注城市中的“景觀”(spectacle),20世紀初便以壁畫家的身份參與到公共藝術創作之中。起初,他極度重視繪畫自身的獨立性,認為現代藝術與古老的裝飾性濕壁畫(fresco)不同,是“以自身語言發展出的一種新的‘共同的成果’”[3];同時,將繪畫和墻視為互相干擾的媒材,企圖用畫“控制房間,統治一切,統治每一個人、每一個家具”,明確表示“討厭謹慎的繪畫”。[4]后來在與勒 · 柯布西耶(Le Corbusier)合作的過程中,萊熱改變了自己的想法,認為壁畫中色彩的作用是要保證墻的整體性,使之成為整個建筑環境“平衡的一部分”[1]。他還呼吁“墻面、建筑師和畫家應當達成一致”[2],建筑師應當與畫家、雕塑家合作,處理建筑中“危險的空白空間”[3]。霍夫曼受與柯布西耶合作后的萊熱的影響,在1932年出版的《論藝術的目的》中指出,“一幅優秀的架上繪畫應當能夠適應所有的環境。但壁畫必須首先為建筑意圖服務—萬萬不可與建筑理念相沖突”[4],強調繪畫的內容不可破壞建筑空間。賽特也對萊熱的觀點深以為然,主張將亞歷山大 · 考爾德(Alexander Calder)、胡安 · 米羅(Joan Miró)和巴勃羅 · 畢加索(Pablo Picasso)等藝術家的作品納入其設計的西班牙館(Spanish Pavilion)[5]之中,并將它們視為“對建筑不可或缺的補充”[6]。

關于藝術家如何與建筑師合作,霍夫曼和賽特也都受到了萊熱的影響。[7]賽特呼吁規劃師、建筑師、畫家、雕塑家和園林家應當共同合作[8],霍夫曼則宣稱“藝術家沒有任何故意要取代建筑師的想法,建筑師也沒有任何意圖認為他的作品如此自主、如此神圣不可侵犯,以至于不允許藝術家參與到他的創作框架中”[9]。霍夫曼之所以期盼以對等的身份與建筑師合作,有一部分原因在于其對建筑社會功能的關注。他認為,如今的建筑不再是達官貴人的專利,“而是為了生活而建造,為了讓現代人能夠身心愉悅,讓他們的生活與工作都能成為生命中快樂的一部分”,而工業發展使得大多數人成了機器生產的一部分,那些流水線式的職業再也無法讓人們獲得“親手制造鞋子”的快樂,只有重塑建筑空間,“才能為我們的生活提供這種急需的補救方法”。[10]而重塑建筑空間,需要藝術家與建筑師合作。[11]

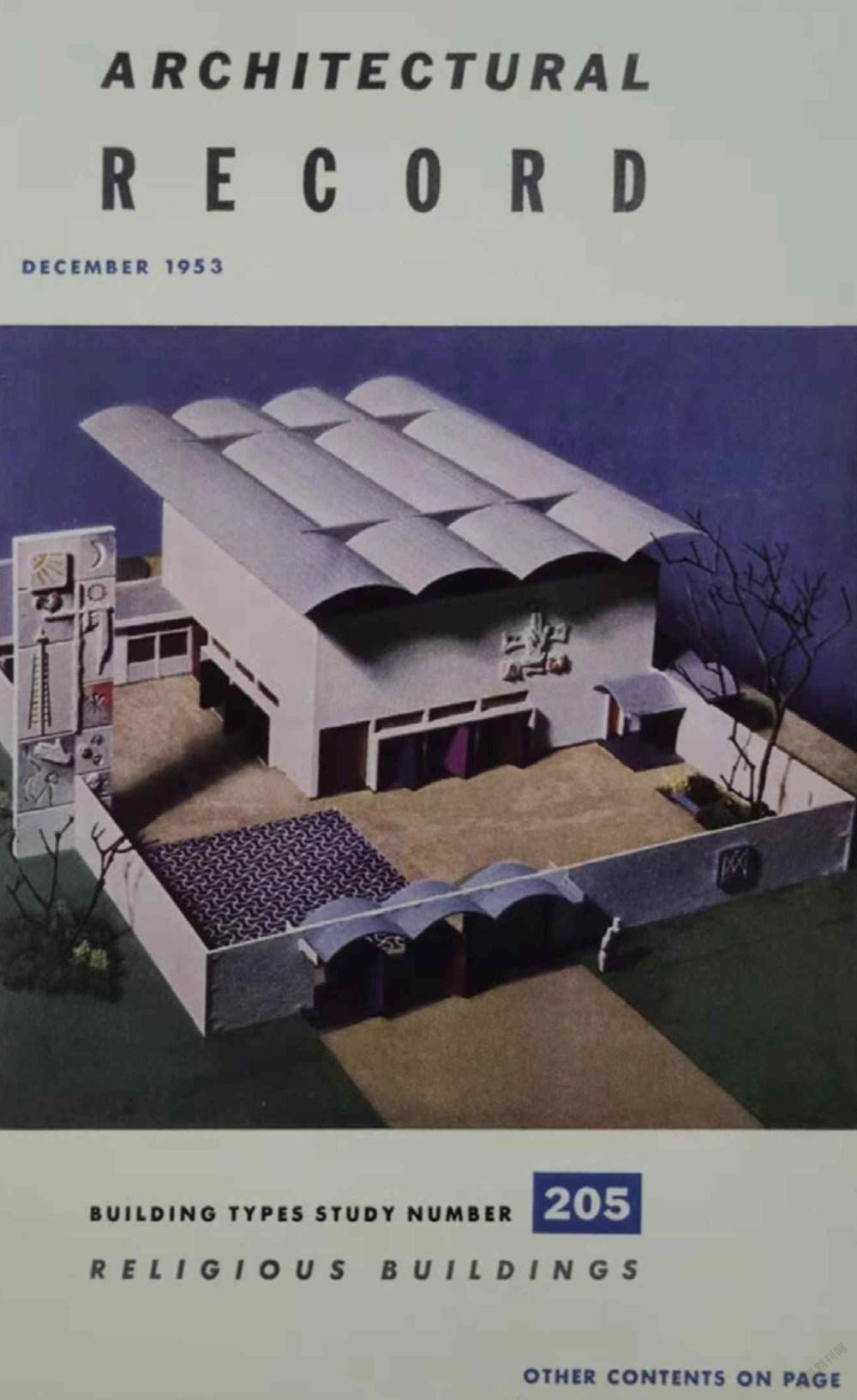

這意味著,霍夫曼參與欽博特項目之時,已與賽特在前兩點上達成共識:第一,壁畫應為建筑空間服務;第二,藝術家應與建筑師深度合作,并且和諧共處。如果項目按照他們的共識進行,霍夫曼定然會在共識基礎上著手處理第三個難題,從而得出一套可融于建筑空間的壁畫表達方式。但現實的狀況卻與此相反,霍夫曼與賽特的合作中更多的不是融合,而是對抗。其對抗產生的原因,在于對“壁畫應以何種形式服務建筑空間”的不同理解。賽特在討論藝術與建筑的關聯時,將藝術分為三類:一是“與建筑共同形成整體”;二是“在建筑師的限定下發揮作用”;三是“保持自身的獨立性,只是互有關聯”。[1]從賽特1953年為奧爾達斯港(Puerto Ordaz)教堂所做的“鐘塔”(圖2)設計可以看出,其對建筑壁畫的要求屬于第二種,即認為只有當藝術作品的形狀、色彩、節奏等形式因素與建筑的外在觀感保持一致時,才擁有服務建筑的能力。霍夫曼則相反,他追求的是繪畫自身的獨立表達,認為壁畫只有成功表現出圖畫空間,才能和諧地服務于建筑,至于能否達到賽特意義上的統一,并不重要。霍夫曼為欽博特項目所繪的《馬賽克十字架草稿》(Study for Mosaic Cross)(圖3)以具象的十字架暗示天主教,滿足賽特“象征”上的需求,讓壁畫成為“新城象征”(the symbol of the new city)。[2]但為了實現繪畫自身的價值—具體到此處就是表達“建筑節奏”(architectural rhythm)[3]—霍夫曼不得不運用蒙德里安式“不斷移動的色彩平面”[4],讓畫面布滿富有動感且色彩鮮艷的形狀。使整幅畫不僅無法融于,甚至按照萊熱早年的說法,要“統治”賽特的建筑空間。因此,從賽特的視角來看,霍夫曼言行并不一致,賽特希望其作品“作為片段為整體的運作服務”,霍夫曼則讓壁畫“脫離了建筑方塊”而“獨立運作”[5];從霍夫曼的視角看,賽特亦未踐行“西班牙館”那種繪畫與建筑“保持自身的獨立性,只是互有關聯”的承諾。因為欽博特項目最終未能實際落地,霍夫曼的作品也沒有入駐建筑空間。事實上,欽博特項目之后,賽特也未再尋求與其他藝術家的合作。

從欽博特項目中兩位合作者貌合神離的狀態來看,霍夫曼在處理欽博特項目的壁畫時,所謂的“為建筑服務”和“配合建筑師”都只是自說自話,其工作重心實際落在第三道難題上,即藝術家應該如何繪制壁畫。

裝飾性活力:壁畫與架上繪畫的融合

欽博特項目壁畫與霍夫曼架上繪畫最大的區別在于尺幅。霍夫曼架上繪畫一般高一米左右,最多不超過兩米。欽博特項目為霍夫曼提供的壁畫立面尺寸高達50英尺×24英尺(15.24米×7.31米)[1],已遠遠超出其以往處理過的尺度。圖畫平面的擴大為霍夫曼的創作帶來了顯著的變化:為尋求合理的觀看視域,觀者所需的觀看距離變遠,使得壁畫獲得了相對于架上繪畫更為疏離的屬性。霍夫曼將這種親疏與畫面本身的復雜程度聯系在一起,他指出:架上繪畫從尺寸上來說,更為親密,可以借助充滿光感的平面制造交響樂式的效果;而壁畫則需要簡化,壁畫的畫面,必須保持大面積對比色的平衡,如果使用的復雜色調像架上繪畫一樣多,就會“摧毀壁畫中色彩的對比特質”[2]。這種區別,霍夫曼在《論藝術的目的》(On the Aims of Art)[3]中也有提及,他將創造性繪畫的技術性因素分為圖畫平面的“交響樂式活力”(symphonic animation)和“裝飾性活力”(decorative animation),前者對應架上繪畫、版畫、蝕刻畫、雕刻畫以及繪畫的其他可能涉及色彩的形式,后者對應壁畫。萊熱也進行過類似的區分,他認為架上繪畫是“自成價值縝密系統的(rigorous in itself)……反裝飾的,是墻的反面……自我一致的、孤立的、形成于框架之中的”,而壁畫則是“裝飾的……依托于建筑的,具有相對價值縝密系統……關心活的表面,只為摧毀死的表面”。[4]但有趣的是,萊熱后來改變了自己的看法,將架上繪畫與壁畫的特性混為一談。他不僅表示“我的理想,是控制整個空間”[5],將壁畫視為獨立的、“自成價值縝密系統的”,有時還會將他之前已完成的架上繪畫表述為具有裝飾性的,如他將1920年的《城中的碟片》(Disks in the City)解釋為掛毯設計,把《碟片》(The Disks)說成是“一幅可用任意大小和壁畫材料繪制的建筑式繪畫”[6]。

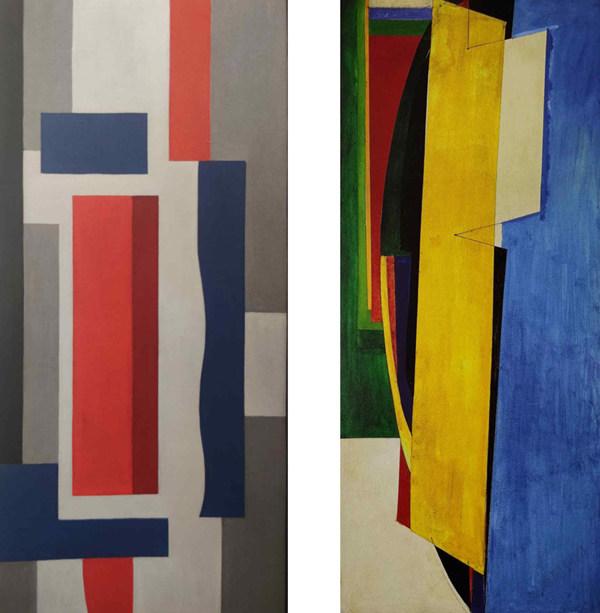

霍夫曼也經歷了萊熱這樣的歷程,即對壁畫和架上繪畫的區分逐漸含混。在欽博特項目草稿中,他踐行了這種“大面積對比色”的運用:顏色的豐富度相對簡單,色彩近乎純色,數量多控制在五種以內。《紐約時報》(New York Times)評論家艾琳 · 薩里寧(Aline Saarinen)在評論《壁畫家和現代建筑師》展時,大加贊賞了霍夫曼對白色的大面積使用,認為它們是令人愉悅的必不可少的聲部(obbligato)。[7]對“裝飾性活力”的追求,使得霍夫曼這批作品在視覺上強烈、清晰、不晦澀。需要注意的是,這批作品雖然都被冠以“壁畫”的稱謂,但它們的創作媒材依然是油畫[1],實際的尺幅也只有兩米左右,只能算尺幅較大的架上繪畫。因此霍夫曼對壁畫裝飾性活力表達的實質,是對架上繪畫裝飾性活力的探索。這就不難理解,為什么未來幾年里,霍夫曼的架上繪畫反復出現欽博特項目草稿所呈現出的壁畫風格。在欽博特項目同年創作的“色彩體積”系列中,可以看到霍夫曼對裝飾性活力探索的延續:黃色、紅色、綠色、藍色大面積被運用,色彩與色彩之間的邊界十分清晰,線條的作用極弱,只起到調節作用,霍夫曼對所謂“大面積對比色的平衡”的使用,甚至比欽博特項目壁畫還要夸張。這并不是說霍夫曼放棄了架上繪畫中的交響樂式活力,而是他嘗試將壁畫創作探索中的成功經驗借鑒到架上繪畫之中。

正如霍夫曼所言,“從哲學的角度上來說,任何擁有內在偉大的作品一定都同時擁有裝飾性的與交響樂般的集中與統一”[2]。霍夫曼并不將這兩種活力視為水火不容,而是互為補充,與它們對應的壁畫與架上繪畫亦是如此,創作上絕非涇渭分明,只是大尺幅與小尺幅的差別。欽博特項目與其說是一次“壁畫”嘗試[3],不如說是一次同時兼顧架上和墻上的“大畫”嘗試,讓霍夫曼對畫圖平面的兩種活力有了更深的理解。

推拉原理:圖畫空間的喚醒

如前文所述,霍夫曼進行欽博特項目創作時,心中的準繩是“建筑節奏”,而建筑節奏是空間經驗的一部分,這意味著霍夫曼已經將壁畫創作與空間經驗聯系在一起,開始探尋“圖畫空間”的穩定表達方式。

“圖畫空間”這一概念在霍夫曼移民美國之前便已形成,雖然從未被清晰定義[4],但其與圖畫平面之間的邏輯關系,及其在“探尋藝術之真”過程中所具有的重要意義,使其在霍夫曼藝術理論體系中占有不可或缺的地位。霍夫曼在眾多陳述中,都表現出對空間表達的重視,這種重視不是作為手段的重視,而是作為目的的重視,在許多繪畫創作實際操作中,空間表達躍升為繪畫的實際目的。在《繪畫與文化》(Painting and Culture)中,霍夫曼明確提到,“文學內容是客觀的‘故事價值’,藝術中的造型價值,則是空間體積關系所產生的結果”[5],也就是說,空間表達的成功與否,直接關系到作品的藝術價值。同時,霍夫曼還給出了一套表達圖畫空間的具體方法,其中最重要、也最具個人特色的是“推拉原理”(push and pull)。霍夫曼認為,空間中的韻律及縱深皆由分裂的大體積的色塊來創造,“對圖畫平面不均衡的分割會導致大小不一的兩半,其中大的一半會顯得重,小的一半會顯得輕,它們中暗含的力量會觸發‘推拉原理’,從而使畫面中每一個單獨的片段都產生造型性,這便能構筑‘繪畫中的建筑’”[6]。

“推拉原理”的提出不晚于1930年[7],其在英文出版物中最早出現的年份是1948年,收錄于霍夫曼最重要的論文集《探尋藝術之真》(Search for the Real)。霍夫曼將“推拉”定義為“視覺運動載體所產生的擴張和緊縮的力”[1],并以一個比喻詳加說明:“氣球內部的壓力在各個方向都是平衡的,但若按壓氣球的一邊,這種平衡就會被打破,結果就是氣球的另一邊會承受這份力,反之亦然。”[2]并且強調,只有通過這種方式,才能構造真正的圖畫空間。

然而有趣的是,霍夫曼對圖畫空間的追求,并沒有明顯地表現在其旅美初期的作品中。[3]觀察霍夫曼1930至1949年的作品,可以發現他將注意力更多地放在色彩、線條和運動上,空間塑造雖也存在,但被重視的程度遠不及其在理論描述中的地位。這或許是因為霍夫曼廣泛的興趣弱化了其對空間的注意,也可能是因為畫室與展廳這種純粹的展示空間不足以激發藝術家對空間的感悟,無論如何,圖畫空間的核心地位,還只停留在霍夫曼的講稿中和課堂上,“推拉原理”的嘗試,更是難以覓得,似乎它們將永遠沉寂下去,無法見諸筆端。

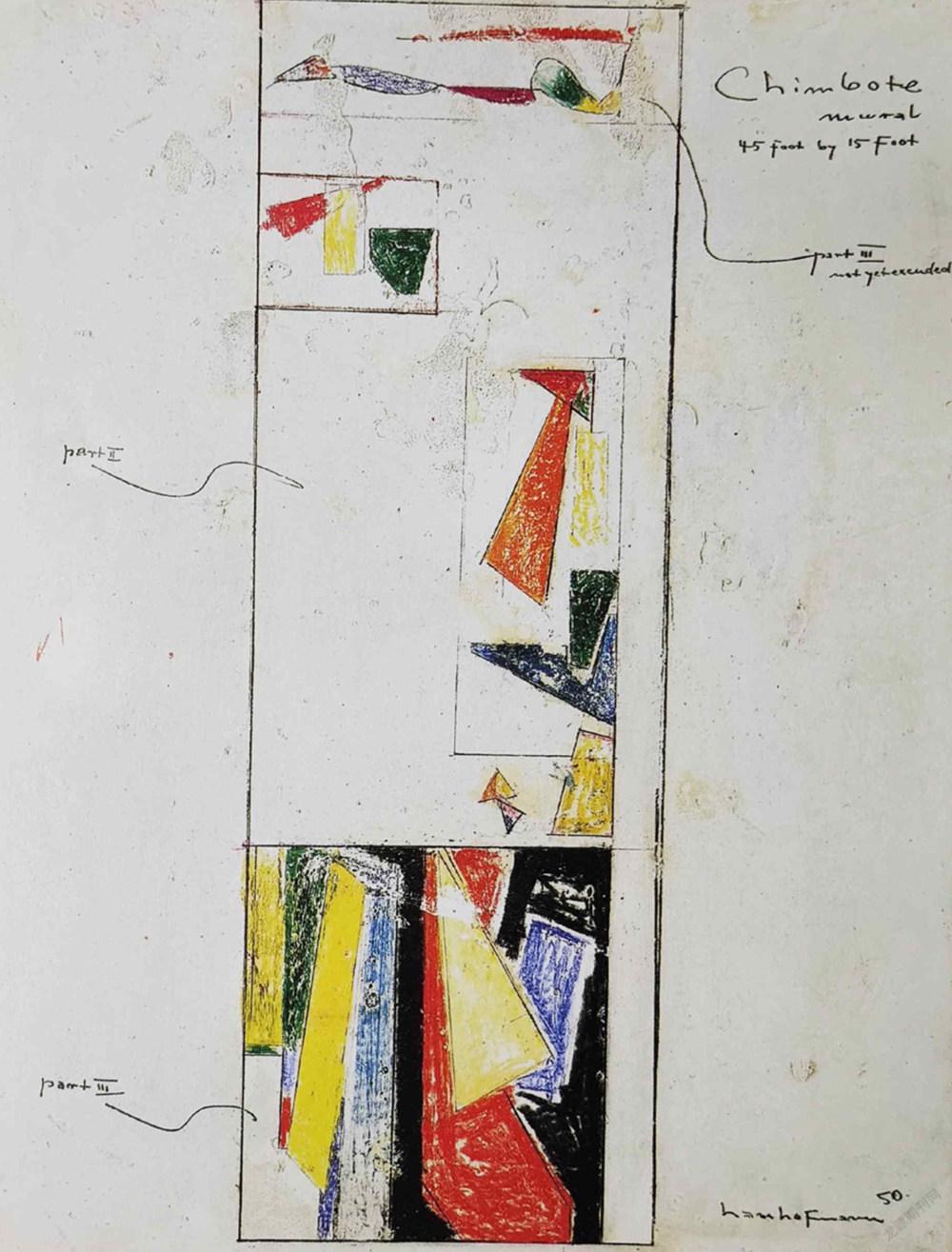

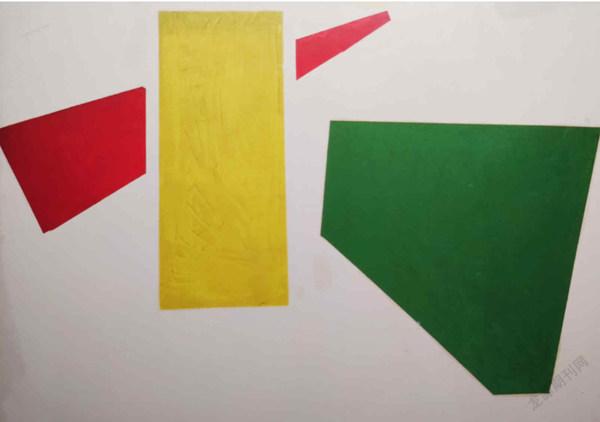

欽博特項目打破了這種狀況。在《欽博特“鐘塔”設計稿》(Study for Chimbote Bell Tower)(圖4)的左上方,有一處顯眼的片段,出現了碩大的黃色矩形、綠色梯形以及被分割的紅色三角形。這個片段被霍夫曼用油畫材料詳細描繪,并命名為《推拉原理》(Push and Pull)(圖5),這是這一概念提出逾20年來首次明確運用于實際創作。此外,他還創作了《推拉原理II》(Push and Pull No. II)與《推拉原理III》(Push and Pull No. III),用以深入研究這一原理。《推拉原理》解決的核心問題是黃色矩形、綠色多邊形和紅色三角形與白色基底之間的關系,可以發現,有色形對白色基底的推力是明顯的;《推拉原理II》則運用了這一發現,使畫面中的幾塊有色形向左側的白色色塊施加推力,不同色塊互相作用,形成一種逆時針指向左側的螺旋運動,從而形成縱深,制造圖畫空間;《推拉原理III》則以更復雜的交疊與推拉制造空間。當然除了這個片段,其他草稿也呈現出明顯的推拉原理應用,如在《欽博特“鐘塔”設計稿》下方的兩個幾乎完全由純色色塊組成的片段,中間與《推拉原理》類似的由有色形與基底組成的片段,以及前文提到的紅色十字與黃色基底互相推拉的《馬賽克十字架草稿》等。

此后,霍夫曼頻繁地在架上繪畫中探索“推拉原理”,如1950年的《白色空間》(White Space),1951年的“構成”(Composition)系列等,均是明顯的大色塊和強對比式的空間表達。另外一點值得注意的是,欽博特項目之后,霍夫曼在教學中對“推拉原理”的提及也頻繁起來。[1]可見,欽博特項目中繪畫與現實空間關系的改變,激發了霍夫曼的空間想象,促使他重拾對圖畫空間的強調,進而引發對推拉原理的全面探索。

紀念碑性:消失的斜線

除了圖畫空間,霍夫曼的欽博特項目草稿還表現出對“紀念碑性”的表達。在這批作品中,紀念碑性呈現出兩種面貌:一種是圖像意義上的象征性表達,一種是造型意義上的新的現實(new reality)。霍夫曼為表達前者做了很多努力,但最終卻擁抱了后者。

1943年,賽特與萊熱共同發表了《紀念碑性九要》(Nine Points on Monumentality)[2],重提紀念碑性的重要性,認為新“紀念碑性”的功能,不是戰前藝術的裝飾性,也不是新古典主義的政治性,而是要重新組織現代社群生活,將人們對“集體力量”(collective force)的感覺與思考轉譯為有效的情感象征(emotional symbol),它將是“人類理念、抱負和行動的地標”,成為“過去與未來之間的紐帶”。[3]那么這種新紀念碑性具體如何實現呢?從前文提到的奧爾達斯港“鐘塔”設計可以看出,賽特更傾向于具象的象征手段。霍夫曼贊同這種手段,也將其實踐于自己的繪畫中。他經常會使用“十字架”這一代表本地宗教—天主教的符號;同時他還關注秘魯本土的神話圖像,通過圖案的重組與設計,形成一種圖騰式的效果,例如《欽博特“鐘塔”設計稿》中部豎構圖片段的整體形象便源自中美文明的羽蛇神(Quetzalcoatl)。[4]除此之外,在設計地面馬賽克時,他還要求獲得一些當地的原材料,“這些原材料的色彩與肌理將決定馬賽克的最終構圖”[5],通過本地性實現標志性和紀念碑性[6]。

不過,霍夫曼在這方面的努力并沒有得到賽特的認可,因為除了象征層面的紀念碑性外,他還追求圖畫上的、造型意義上的紀念碑性。為了營造這種紀念碑性,霍夫曼使用了近乎抽象的形和色,在事實上破壞了與建筑的關系,其《馬賽克十字架草稿》就如同萊熱1923年的壁畫一樣,“將墻面的平面和諧摧毀,弄得支離破碎”[7]。

造型意義上的紀念碑性究竟有何種內涵,讓霍夫曼不惜打碎和諧,選擇突兀和跳躍?首先,紀念碑性是以成功表達圖畫空間為前提的。喬治 · 布拉克(Georges Braque)表述了這樣一種“紀念碑性空間”:他認為文藝復興產生的科學讓這種效果變得畸形,反而古希臘藝術、古伊特魯里亞藝術和非洲原始藝術保留了這種特質,“我們應當朝著這種被他們忽視的空間出擊”[1]。所謂的“文藝復興產生的科學”指的是透視,“被忽視的空間”則是指紀念碑性空間。霍夫曼旅居巴黎期間深受立體主義的影響,后來產生了類似的表述,認為基于透視的自然主義創作方法,強行將三維的自然復制到二維的畫面之上,從而破壞了平面的二維性,而真正的紀念碑性“只能從二維發展而來的縱深產生”[2]。“二維發展而來的縱深”其實就是圖畫空間,這也解釋了在欽博特項目中,霍夫曼為何如此大力推進對“推拉原理”的探索。

其次,造型意義上的紀念碑性,追求觀者情感上的共鳴。霍夫曼的藝術創作理論非常強調“移情”(empathy)的力量,藝術家在創作過程中,不僅需要根據媒材的不同調整創作方式,更重要的是要將本人的三維經驗[3]—包括空間經驗和情感經驗,注入作品中,使之具備“精神性”(spirituality)。[4]紀念碑性便是一種體現“內在的豐富性和形式,以及情感與體量上的巨大”[5]的精神性。那么,如何表達這種精神性呢?霍夫曼認為,紀念碑性并不取決于體量,而取決于局部與局部之間的相對關系[6],“是相對的事情”[7]。只有利用相對關系,藝術家才能在“物理限定下創造永恒”[8],表現精神性。在早期的架上繪畫中,霍夫曼強調“交響樂式活力”,因為交響樂式活力的本質就是不同的形狀和色彩并置所形成的數不清的對比關系,具備表達“紀念碑性”的功能,但在欽博特項目中,由于壁畫需要簡化,需要強調其中的對比色,霍夫曼不得不在強度上放大了“紀念碑性”所需的相對關系表達。最終,交響樂式活力的復雜性被減弱,相對關系的豐富度被減小,只留下少數能夠產生強烈對比的色塊。在《欽博特“鐘塔”設計稿》中,霍夫曼將幾幅草圖并置于一個狹長的平面中,圖與圖之間間隔頗大,生成了大量白色,用色不多,用形也很簡單,使得幾幅草圖中形與形、色與色之間的相對關系得到了強化,從而呈現出一種“紀念碑性”,激發人們心中的崇高感。

為了筑造紀念碑性,欽博特項目草稿還呈現出另外一個特點:追求穩定。這種穩定在色彩上也有所呈現,但最值得注意的還是畫中線條的傾斜角度。霍夫曼強調圖畫平面邊線的重要性,他認為,“當你在白紙某處擺上第一根線條之時,這根線條便與紙的邊線發生了極度確切的關系”[9]。隨著畫面的深入,畫面中的所有線條都會與邊線產生關系。考慮到圖畫平面的形狀是矩形(霍夫曼的繪畫基本為矩形),畫中的線條若尋求一種穩定性,就必然需要減少與邊線的銳利相切,最終的結果便是畫中的主要線條越來越平行于邊線。這種處理方式其實來自萊熱和蒙德里安的影響,霍夫曼曾明確表示:“萊熱和蒙德里安是我們這個時代最偉大的壁畫家。”[1] 1923年,萊熱在蒙德里安的介紹下與風格派建筑師合作,創作出一系列構圖穩定的作品,如1924年為室內裝飾所作標題為《壁畫》(Mural Painting)(圖6)的油畫。霍夫曼欽博特“鐘塔”設計的第一部分的兩個片段(圖7)明顯受到萊熱這批作品的影響,不同的是,霍夫曼應用到的斜線更多。萊熱在《論現代建筑》(On Modern Architecture)中劃分了藝術的二元(no.2)與三元(no.3)之間的區別,二元滿足創作的基本需求,如“圓和方,橫線與豎線”,但若想要達到更好的效果(better shot),實現持久的均衡(lasting equilibrium),則需要“圓、方和橢圓,橫線、豎線和斜線”[2]。這是萊熱與蒙德里安最大的不同,蒙德里安為了實現純粹的、普遍的均衡,必須“把形強化成直線”[3],在他的畫面中只有垂直和水平的線。霍夫曼在欽博特項目中,線條都表現出相當的克制,避免與左右邊線產生過大角度,但仍呈現為斜線。隨著他在20世紀50年代對紀念碑性探索的深入,斜線的傾斜角度變得越來越小,逐漸演變為垂直線與水平線,當垂直線與水平線交合之時,蒙德里安式的矩形也就誕生了。從這個角度和來講,霍夫曼晚年的“磚塊畫”風格的發展歷程,其實是其在自身理論框架之下,從親萊熱到親蒙德里安的轉變。[4]

結語

從“藝術家與建筑師和諧共處”的角度來說,欽博特項目可謂失敗—霍夫曼強烈的、抽象的、自主的繪畫風格完全不融于賽特的建筑。但從藝術家自身藝術創作發展的角度來講,欽博特項目又起著至關重要的作用:繪畫與建筑空間的相遇,促使霍夫曼重新探索“裝飾性活力”“圖畫空間”“推拉原理”和“紀念碑性”等,反復言說于理論,卻從未嚴肅付諸創作實踐的藝術追求,正是這些探索,激發了“磚塊畫”的誕生,使霍夫曼被認可為一位真正的藝術家,而不僅是教育者。

或許從深層次講,霍夫曼的風格發展本質是其藝術理論的內生性推演,欽博特項目作為“催化劑”的作用更多,但對于一位年逾古稀的老人而言,催化又何嘗不是質變呢?