我的“花癡”生活

2022-04-12 00:00:00劉珈辰

十月·少年文學

2022年5期

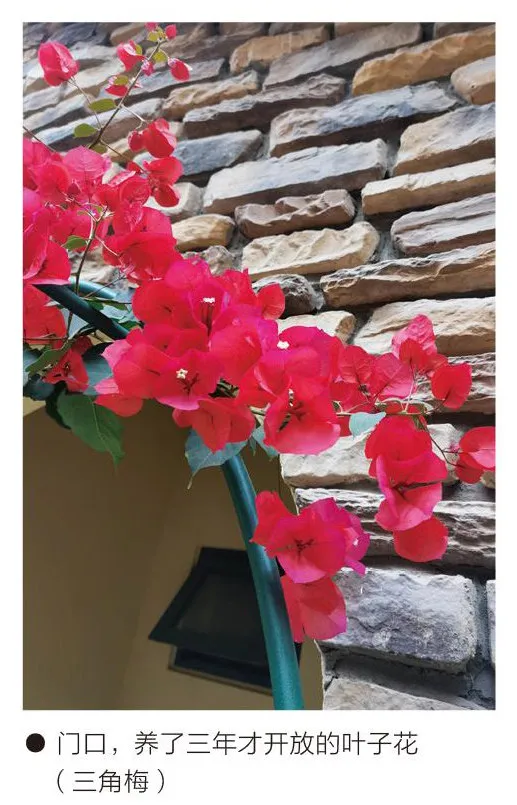

在某些場合—比如去學校給同學們做講座,我會提到自己曾經是一個“書癡”,就是愛書成癖的人,旨在鼓勵大家多讀書。但我絕少提到自己的另一癖好—“花癡”,這個詞有個不好的延伸義,大家知道的。其實它的本義,對照“書癡”,應該是“愛花成癖的人”。

從記事以來,我就極愛花。小時候生長的大環境,人們還在為飲食操心,花這一類中看不中吃的東西,一般沒人在意。換句話說,除了山上的野花—奇怪的是,那時野花也少—基本上沒人種花,就是想種,也買不到。所以可想而知,我要經營起自己那一片“小花園”—有含羞草、指甲花(鳳仙)、胭脂粉(紫茉莉)、苕菊(大麗花)、棋盤花(蜀葵)、蝴蝶蘭—那是憑著多大熱情,費了多大工夫!

好在我的父親是一個例外,他曾經幫我弄到一個仙人球(我們管它叫“天鵝蛋”),并且幫我扔到青瓦屋頂上—據說那才是養“天鵝蛋”的正確方法。后來,它果然在遙遠的屋頂上開出金色的花朵。爸爸有一次從單位回家,給我帶回一朵罕見的紅色大花。當他從公文包里掏出來時,它已經半蔫了。我拿著那朵花,玩了整整一個下午。現在回想,那應該是一朵扶桑。

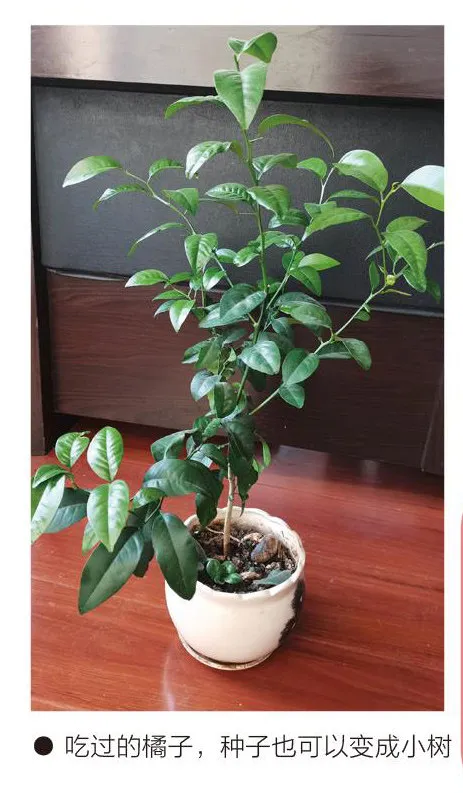

大人們種植的花樹,印象中只有刺槐(我們叫它洋槐樹,它來自美國)和橘子樹。當然,那都并不是當作花來種植的。那是個貧瘠的年代,橘子樹從來不結果。不挑肥瘦的刺槐倒是年年春天滿樹雪一樣的白花。我們常常把刺槐花一串串地拎在手里,將花蕊挨個咂一遍。它的花蕊和油菜花蕊一樣,甜甜的,而它的涼涼的清香更勝過油菜花的濃膩。……

登錄APP查看全文