ESG報告的“漂綠”與反“漂綠”

【摘要】《巴黎協定》簽訂以來, 社會公眾對氣候變化和可持續發展的關切與日俱增, ESG(環境、社會和治理)議題備受重視, ESG報告的強制性披露呼之欲出。 伴隨著ESG報告的演進, “漂綠”問題相應衍生。 本文首先介紹“漂綠”的緣起及其在企業界、金融界和學術界的表現形式, 在此基礎上剖析企業和金融機構“漂綠”ESG報告的外因和內因, 最后從推動立法、統一標準、強制披露、獨立鑒證、數字賦能和能力建設等六個方面提出治理和抑制“漂綠”的舉措。 本文認為, 加強對“漂綠”的研究和治理, 有助于提高ESG報告的質量, 為全人類應對氣候變化提供扎實的基礎數據和信息。

【關鍵詞】ESG報告;溫室氣體排放;漂綠;反漂綠;治理;鑒證

【中圖分類號】F275? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2022)01-0003-9

近年來, 氣候變化、綠色轉型和可持續發展等術語熱度不減, 成為政界、商界、學界最膾炙人口的用語。 與這些時髦用語相伴而生的是“漂綠”“漂藍”和“漂粉”等復合名詞的誕生, 它們從英文中的Whitewashing(漂白)衍生而來的。 “漂綠”(Greenwashing)指企業和金融機構夸大環保議題方面的付出與成效的行為, 在ESG報告或可持續發展報告中對環境保護和資源利用作出言過其實的承諾和披露。 “漂藍”(Bluewashing)指企業和金融機構熱衷于宣傳成為聯合國可持續發展目標(SDGs)和負責任投資原則(PRI)的簽署機構而在經營、投資和融資過程中我行我素的行為, 藍色是聯合國的標志性顏色, 故稱為“漂藍”。 “漂粉”(Pinkwashing)指企業和金融機構聲稱尊重和維護LGBTQIA(女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、變性者、疑性戀者、男女同體者、無性戀者)的權益而實際上對不同性取向的員工進行歧視的行為, 粉紅色為LGBTQIA的標志性顏色, 故將這種行為稱為“漂粉”。 國際可持續發展準則理事會(International Sustainability Standards Board, ISSB)即將發布國際財務報告可持續發展披露準則(IFRS Sustainability Disclosure Standards, ISDS), 前期將主要聚焦于與氣候相關的方面, 本文主要從ESG報告或可持續發展報告角度, 探討“漂綠”的表現形式、“漂綠”的外因和內因以及“漂綠”的治理舉措。

一、“漂綠”的緣起與形式

盡管“漂綠”現象最早出現在消費品市場和服務領域, 但近年來已經蔓延至ESG報告或可持續發展報告, 值得關注和警惕。

(一)“漂綠”的緣起

1986年, 美國環保主義者韋斯特維爾德(Jay Westerveld)在斐濟旅游時對入住的度假酒店建議住客重復使用毛巾以節約用水并實現環保的行為進行了觀察和思考, 他注意到酒店一方面建議住客提高環保意識, 另一方面卻對毀壞酒店林地建造設施毫不在乎, 據此, 他認為酒店此舉是以環保之名行節約經營成本之實, 并把這種將追求經濟利益粉飾為綠色義舉的行為稱為“漂綠”。 “漂綠”一詞由此而來, 后因綠色和平組織發表的《“漂綠”指南》而聞名。 “漂綠”用于指代企業在公關宣傳、市場營銷和信息披露中標榜其產品、服務和經營活動符合綠色、低碳、環保的標準而事實上卻名不副實的行為。 本文認為, 任何以虛假、不實和失實的方式向公眾展示對環境負責、試圖樹立環境友好型和資源節約型企業形象的行為和現象, 均可稱為“漂綠”。

2007年, 美國環保營銷組織TerraChoice通過對大量與環保相關的消費品營銷宣傳和信息披露進行調查研究后發表了引起廣泛關注的《漂綠六宗罪》, 2019年進一步擴充為《漂綠七宗罪》。 “漂綠”的七宗罪分別為: (1) 以偏概全罪(Sin of the Hidden Trade-off), 聲稱產品符合特定的狹義環保標準但避而不談符合這種標準帶來的其他環保危害, 如企業聲稱為了環保用紙包裝替代塑料包裝, 但卻不提及包裝用紙在生產過程中對森林的破壞和漂白過程中對環境的危害。 (2)舉證不足罪(Sin of No Proof), 聲稱產品具有特定的環保特征但卻不能提供相應的證據或第三方鑒證, 如標榜產品為零添加或可循環, 但卻缺乏可信的證明材料。 (3)含糊不清罪(Sin of Vagueness), 聲稱產品具有某種環保特質但對這種環保特質的描述語焉不詳或空泛含混, 如企業標榜其產品純天然, 但純天然不一定就沒有危害性, 砷、鈾、汞、甲醛等都是純天然的, 卻都對人體有害。 (4)無關緊要罪(Sin of Irrelevance), 聲稱產品具有的環保特質雖符合事實但卻無關緊要, 如洗衣粉企業宣稱其出售的產品不含有磷的成分, 但這種宣傳或披露既無必要也不相關, 因為法律法規早已明令禁止使用磷。 (5)兩害取其輕罪(Sin of Lesser of Two Evils), 聲稱產品的某一特點符合環保標準但產品本身就是有害產品或污染源, 如煙草企業宣稱其產品為有機香煙, 這雖是事實但卻可能誤導消費者, 因為即使是有機香煙也是有害健康的, 又如汽車廠商宣稱其運動跑車是節油型的, 殊不知節油型的運動跑車也是高排放、高污染的。 (6)撒點小謊罪(Sin of Fibbing), 聲稱產品獲某一環保組織認證而該產品根本不在認證范圍之內或認證機構沒有認證資格, 如企業宣稱其產品獲“能源之星”①認證, 而實際上該產品并不在“能源之星”的認證范圍之列。 (7)崇拜虛假標識罪(Sin of Worshiping False Labels), 通過文字或標識為其產品貼上綠色環保的標簽, 如企業在其產品包裝上印有法定環保認證機構之外的其他環保機構的認證標識。

隨著消費者環保意識的不斷提高, 不符合環保要求的產品會遭受抵制, 因此企業受利益驅動對其產品宣傳進行“漂綠”, 這無疑將誤導消費者, 因此, TerraChoice將“漂綠”定性為罪過并不為過。

(二)ESG報告“漂綠”的表現形式

在ESG報告或可持續發展報告興起之前, “漂綠”現象主要存在于市場營銷領域, 突出表現為虛假廣告宣傳。 2016年《巴黎協定》簽署以來, 世界各國紛紛制定碳達峰碳中和的路線圖和時間表, 大型企業和金融機構發布的ESG報告或可持續發展報告日益受到重視。 在這種背景下, “漂綠”現象開始向與氣候相關的信息披露領域蔓延, 突出表現為過分渲染企業在環境保護方面取得的成績, 蓄意隱瞞企業在生態環境方面的劣跡。 就ESG報告或可持續發展報告而言, “漂綠”在企業界、金融界和學術界都不同程度地存在。

1. 在企業界, 對碳排放相關數據和披露進行漂洗成為“漂綠”的主要表現形式。 對此, 斯坦福大學的尹(Soh Young In)博士和東京工業大學的舒馬赫(Kim Schumacher)博士在《碳洗: 與碳數據相關的一種新型ESG漂綠》[1] 一文中, 將企業在碳排放方面的“漂綠”概括為十種表現形式: (1)發布的碳數據相關事前公告(包括凈零排放目標、減碳承諾以及其他過于激進或缺乏文件記錄的碳管理計劃)與事后對碳排放進行計量、報告和驗證的水平不相稱的現象, 即脫碳計劃與脫碳舉措嚴重脫節現象。 (2)釋放無關緊要的道德信號, 如發布植樹活動信息以彰顯碳意識, 而這種植樹努力對于降低企業整個碳足跡微不足道。 (3)存在不充分、不完整、不一致的碳排放計量, 包括缺乏對橫跨整個供應鏈的業務項目、經營活動和各類資產重要碳排放數據的系統性收集。 (4)制定定義模糊不清的碳排放指標, 如使用措辭含糊、定義不清、方法隱晦的碳排放計量指標。 (5)過度依賴碳抵消(Carbon Offsetting), 即在制定減碳計劃時在很大程度上依賴于碳抵消②的做法, 使減碳目標充滿投機性。 (6)報告不充分、不完整或不一致, 即碳排放報告缺乏重要數據披露、經常出現重大數據差異, 或者使用不同的披露方法、格式或計量單位。 (7)選擇性披露, 即基于進展預期或相關數據使用者的聲譽影響, 報告迥異的重要數據。 (8)碎片化披露, 把重要的不同組別的碳排放數據放在不同報告中披露或通過網站、博客等方式進行披露。 (9)存在不充分、不完整或不一致的內部驗證機制, 對碳排放數據的收集和計算缺乏內部治理和數據鑒證機制。 (10)存在不充分、不完整或不一致的外部驗證機制, 缺乏由合格和經過認證的鑒證機構對碳排放數據進行真正的獨立驗證。

筆者分析了中國上市公司協會編寫的《上市公司ESG實踐案例》(上下冊)中的133家上市公司ESG案例, 發現上述十種“漂綠”行為在我國上市公司的環境信息披露中不同程度地存在, 且選擇性披露、報喜不報憂、只談環境績效不談或淡化環境問題的現象比較突出。 若不對企業的“漂綠”行為加以遏制, ESG報告或可持續發展報告有淪為公關宣傳噱頭的風險, 誤導環保部門對碳排放控制成效的判斷, 不利于我國有序實現“雙碳”目標。

2. 在金融界, “漂綠”的顯著特點主要包括三個方面。 一是在綠色金融發展的宣傳上夸大其詞, 對綠色信貸、綠色債券、綠色保險和綠色基金缺乏嚴格的界定或界定標準不統一, 不僅造成橫向可比性極低, 而且造成許多冠以綠色金融名號的金融機構和金融產品名不副實。 二是夸大綠色金融環保績效, 或環保績效缺乏令人信服的證據支撐。 三是言行不一, 從事有悖于ESG和可持續發展理念的投融資業務。

根據媒體的報道, 截至2021年一季度末我國21家主要銀行綠色信貸余額達12.5萬億元, 居世界第一, 占各項貸款的9.3%, 21家主要銀行綠色信貸每年可支持節約標準煤超過3億噸, 減排二氧化碳當量超過7億噸[2] ; 根據氣候債券倡議組織(CBI)的數據, 截至2020年底, 全球累計發行債券10734億美元, 2016 ~ 2020年我國綠色債券累計發行規模為1.2萬億元[3] ; 環境污染責任保險已覆蓋重金屬、石化、醫藥等20多個高風險行業[4] ; 截至2020年末, 歐洲、美國、加拿大、澳大利亞和日本的可持續投資規模高達35.3萬億美元, 截至2021年7月底, 我國ESG基金規模約為2100億元[5] 。 媒體的上述報道, 在一定程度上存在著“漂綠”行為跡象。

首先, 對綠色信貸、綠色債券、綠色保險和綠色基金缺乏統一和明晰的界定, 迄今還沒有統一的國際標準, 在這種情況下將國內外的綠色金融規模直接對比, 可比性存疑, 似有“漂綠”之嫌。 其次, 各種綠色金融規模的統計數據缺乏獨立驗證, 資金是否都投入綠色經濟相關產業也缺乏獨立鑒證。 CBI 2021年5月發布的報告顯示, 2017年11月 ~ 2019年3月期間發行的綠色債券, 雖然77%的發行者都披露了資金用途, 但只有59%的發行者披露了量化的項目環境影響。 再次, 追蹤綠色金融環保績效的信息收集系統尚未建立, 評估方法還不完善, 綠色金融的環保績效缺乏可靠的證據支持, 存在被“漂綠”的風險。 最后, 冠以綠色、ESG和可持續發展等名稱的基金等產品, 存在較為普遍的名不副實的現象。 《經濟學人》(The Economist)對世界上最大的20家ESG基金進行了分析, 它們中的每只基金平均持有17家化石燃料企業的股份, 有6只基金投資了美國最大的石油公司埃克森美孚, 2只基金持有世界最大石油公司沙特阿美的股份, 1只基金持有一家中國煤礦公司的股份。 此外, ESG投資也談不上是社會道德投資的先驅者, 調查涉及的ESG基金不乏投資于賭博、酒類和煙草企業[6] 。 無獨有偶, 國內的相關研究也得出了與《經濟學人》相類似的結論。 在部分以可持續發展為主題的基金中, 也存在投資石化、有色金屬行業等與ESG、低碳及環保理念相悖的上市公司股票。 其中, 超過四分之三(36只)的主題基金存在高碳投資情況。 在16只名稱中包含“環保”的基金中, 有15只基金存在高碳投資。 很多資管公司對其投資組合影響氣候變化和生態環境這一問題在意識和行動層面仍存在較大差距[7] 。 更為尷尬的是, 不少自詡是ESG主題基金的公募產品甚至將貴州茅臺作為重倉股, 與貴州茅臺ESG評級不斷被MSCI調低形成鮮明的反差。 根據《21世紀經濟報道》記者的不完全統計, 截至2021年中報, 已有易方達ESG責任投資股票基金、方正富邦ESG主題投資混合基金、南方ESG主題股票、摩根士丹利華鑫ESG量化先行混合、華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數等多只公募產品重倉了貴州茅臺[8] 。

3. 在學術界, “漂綠”主要表現為借ESG研究之名行超額回報研究之實。 目前已有成千上萬的學者在探索ESG投資與阿爾法系數之間的關系, 但只有少數學者關心ESG投資是否會對社會責任和環境產生積極影響的問題[9] 。 這種過分關注ESG投資與超額回報之間的相關關系而忽略ESG投資能否真正影響和改善社會公平正義與生態環境的學術研究, 背離了ESG研究的初衷。 之所以倡導ESG理念和ESG投資, 主要目的是改善社會公平正義, 保護生態環境和應對氣候變化, 促進經濟社會的可持續發展, 而不僅僅是為了讓投資者獲取更高的回報。 須知, 天下沒有免費的午餐, 公平對待員工、客戶和供應商等利益攸關者以構建一個更加公平正義的社會, 使用清潔能源技術、減少溫室氣體排放、節約資源耗用以構建一個更加綠色和可持續的環境, 是需要付出代價的, 魚和熊掌兼得對于ESG投資并非易事。 基于ESG理念的投資首先應當考慮的是通過市場化手段發揮積極的社會和環境影響, 其次才是獲取合理的回報, 而不是超額的回報。 從這個意義上說, 學術界將研究重心放在ESG投資的超額回報上而不是ESG投資能否產生社會和環境影響上, 如果不是本末倒置, 就是投機取巧, 甚至可以說是將ESG理念庸俗化, 使ESG充滿銅臭味。 因此, 將這種“偽ESG研究”視為“漂綠”行為并不過分。 當然, 如果學術研究能夠證明ESG投資確實能夠帶來超額回報, 據此引導更多資本配置于重視社會公平正義和生態環境保護的企業, 還是可以間接促進經濟社會的可持續發展的③。 可惜的是, ESG投資能否帶來超額回報迄今尚無定論④。 即使能夠證明ESG投資具有更高的阿爾法系數, 也未必就能打開ESG投資與更高回報之間的黑匣子, 因為現有的實證研究只能證明兩者之間的相關關系, 而不能證明兩者之間的因果關系。 筆者認為, 如果學術界將更多精力用于研究ESG投資的社會影響和環境影響及其作用機理, 教育和引導負責任的投資者為改善社會公平正義和生態環境保護而降低回報預期, 無疑更有助于推動經濟社會的可持續發展。

二、“漂綠”的外因與內因

“漂綠”現象普遍存在, 削弱了ESG報告的公信力, 成為阻礙ESG投資的一大“公害”。 標準普爾發布的報告表明, 超過44%的投資者在進行ESG投資時最大的顧慮就是“漂綠”, 他們對企業和金融機構夸大環保績效的行為深感擔憂。 因此, 必須認真分析ESG報告“漂綠”的深層次原因, 才能提出治理“漂綠”的系統性對策。

ESG報告“漂綠”現象日益突出, 既有外因, 也有內因, 如圖1所示。

(一)“漂綠”的外因分析

ESG報告“漂綠”的外因主要包括利用制度安排缺陷、迎合評級機構偏好、滿足綠色融資需要、改善企業環保形象等四個方面。

1. 制度安排缺陷使企業和金融機構的“漂綠”有機可乘。 突出表現為: (1)ESG報告的標準特別是與溫室氣體排放、淡水資源利用、資源循環使用有關的報告標準缺乏明確的統一規定, 不同國際組織發布的ESG報告標準存在較大差異, 企業和金融機構往往選擇對自己最有利的報告標準, 甚至出現了同一家企業在同一份ESG報告中選用多個報告標準的現象。 這也是促成ISSB成立的一大原因, ISSB即將發布的ISDS可望在一定程度上緩解這方面的問題, 但難以徹底解決這一問題, 因為ISDS預計將像國際財務報告準則(IFRS)一樣采用原則導向, 而基于原則導向的ISDS需要大量的估計和判斷, 選擇性披露等“漂綠”現象短期內難以根除。 (2)ESG報告迄今仍停留在自愿性披露階段, 強制性披露制度尚未建立⑤, 致使不少棕色企業(Brown Firm, 指高污染、高排放企業)選擇不披露或少披露其經營活動對環境保護和氣候變化的不利影響⑥。 (3)ESG報告尚未引入強制性的鑒證機制, 企業和金融機構的“漂綠”不受獨立第三方的制約, 導致溫室氣體排放等環境數據失實, 環境績效被夸大。 (4)絕大多數國家尚未針對ESG報告“漂綠”進行立法, “漂綠”不受懲處或違規成本極低, 助長了企業和金融機構的“漂綠”行為。

2. ESG評級機構偏好為企業和金融機構的“漂綠”指明方向。 MSCI等評級機構對企業和金融機構的ESG評級, 一方面為改善生態環境保護和維護社會公平正義提供了正向激勵或負向懲罰, 另一方面也為企業和金融機構提供了“漂綠”的強烈動機。 知名評級機構對企業和金融機構的ESG評級具有明顯的經濟后果, 高ESG評級往往能夠帶來積極的股價影響或更好的融資機會, 而低ESG評級最終會拖累股價或增大融資難度。 因此, 迎合ESG評級機構的偏好(譬如評級機構對溫室氣體排放的評價往往賦予改善程度等相對數更大的權重, 賦予減排絕對數較小的權重, 這種做法顯然不利于緩解氣候變化), 按圖索驥式的ESG報告應運而生, 按照評級機構公布的評價指標(如表1所示)和評分方法編報ESG報告以盡可能獲得高ESG評級, 成為很多企業和金融機構孜孜以求的目標。 這種投機取巧的做法忘卻了ESG旨在增進社會公平正義和保護生態環境的初衷, 不利于企業將主要精力用于降低碳足跡而不是去迎合評級機構的偏好。 一些企業和金融機構為了獲取高ESG評級甚至不惜訴諸“漂綠”, 妨礙了節能減排目標的實現。

必須說明的是, 雖然包括MSCI在內的眾多研究得出高ESG評級能夠帶來超額回報的結論, 但佩德森(Pedersen L. P.)等最近提出了調整ESG后的資本資產定價模型(ESG-CAPM)的觀點, 試圖說明這種研究結論的不合理性。 他們將投資者分為ESG未知型投資者(ESG-unaware Investors)、ESG已知型投資者(ESG-aware Investors)和ESG驅動型投資者(ESG-motivated Investors)三種類型⑦, 指出真正意義上的負責任投資者愿意為ESG付出代價并獲取較低的超額回報[12] , 如圖2所示。

3. 綠色融資需求為企業和金融機構的“漂綠”提供刺激。 過去幾年, 商業銀行和投資基金等金融機構為了降低貸款和投資組合的氣候風險敞口⑧并倡導經濟社會低碳發展, 大力發展綠色金融, 大幅壓減對棕色企業的貸款和投資, 轉而增加對綠色企業的貸款和投資。 金融機構的綠色信貸和綠色投資決策高度依賴于ESG報告, 其他條件保持相同, 能夠展示更強環保意識和更好環境績效信息的企業, 更易以更低的融資成本獲取貸款或投資。 因此, 企業為了獲得綠色金融機構的青睞, 提高綠色貸款可獲性、降低資金成本、吸引綠色投資, “漂綠”ESG報告的沖動在所難免。 此外, 打著ESG或可持續發展招牌的投資基金不僅可以樹立對環境、社會負責的良好形象, 吸引具有ESG理念的投資者的投資, 而且可以收取更高的管理費。 FactSet的數據顯示, 被定義為社會責任投資的基金管理費比普通基金高出43%, 《華爾街日報》認為這可能是基金公司成為ESG投資或可持續投資最大參與者之一的重要原因[9] 。 在這種以ESG投資為榮的資本市場氛圍下, 投資銀行和基金公司往往難以抵御“漂綠”的利益誘惑。 這就解釋了資本市場上為何很多ESG基金徒有其名。 Pucker的研究表明, 71%的ESG品牌基金持有的投資組合與《巴黎協定》的氣候目標并不一致, 即使是知名投行也不能免俗, 貝萊德(Black Rock)設立的碳轉型基金與ESG、碳排放和氣候變化的關聯度不大, 信息技術和醫療保健板塊的股票持倉量占該基金的41%, 持倉量最大的個股是蘋果(占基金的5%), 其他重倉股還有伯克希爾哈撒韋、可口可樂和迪士尼等與低碳轉型毫不相干的股票。

4. 改善環保形象使企業和金融機構對“漂綠”趨之若鶩。 在這個環保覺醒的年代, 消費者和投資者特別是更具環保意識的“Z世代”和女性群體, 往往會抵制環保不作為、環境不友好的企業和金融機構提供的產品和服務, 環保形象在一定程度上左右著企業和金融機構所提供產品和服務的吸引力。 有鑒于此, 一些棕色企業和綠色金融發展滯后的銀行和基金千方百計利用信息不對稱“漂綠”ESG報告, 對低碳轉型和綠色發展作出不切實際的承諾, 或者粉飾和夸大其環境績效, 為其產品和服務貼上綠色標簽, 塑造環境友好型的可持續發展形象, 以降低其產品或服務遭受抵制的風險。

(二)“漂綠”的內因分析

ESG報告“漂綠”的內因主要包括治理機制不夠健全、內部控制不夠完善、數據基礎不夠扎實和倫理氛圍不夠濃厚等四個方面。

1. 氣候相關治理機制不健全使企業和金融機構的“漂綠”肆無忌憚。 高質量的ESG報告離不開健全的公司治理機制, 與氣候相關的信息披露尤其如此。 氣候相關財務披露工作組(TCFD)倡導的四要素(治理、戰略、風險管理、指標和目標)氣候信息披露框架日益成為主流, 并被ISSB所借鑒。 該披露框架從四個方面對氣候相關信息披露提出了20項明確要求[10] , 核心思想是必須明確董事會和管理層在氣候相關風險與機遇方面的職責與權限, 要求董事會督導管理層評估氣候相關風險與機遇的財務影響, 督促管理層制定和實施應對氣候相關風險與機遇的戰略, 檢查管理層應對重大氣候相關風險與機遇的實際表現。 所有這些都要求董事會必須擁有生態環境方面的專業知識和勝任能力, 而現實情況與此大相徑庭。 紐約大學斯特恩可持續發展中心的一項研究顯示, 美國前100家大型公司的1188位董事中, 只有6%的董事具有環保相關方面的認證, 只有0.3%的董事具備氣候或水資源方面的專業知識。 另一項由美國銀行針對600多家企業與機構投資者所做的調查發現, 盡管大量企業作出了“碳中和”承諾, 但只有非常小的一部分具備實現這一目標的扎實計劃[14] 。 氣候相關專業知識如此貧乏, 勝任能力如此低下, 要指望董事會在氣候相關風險與機遇方面肩負起督導、督促和檢查管理層的責任, 無異于緣木求魚, 其結果只能是“漂綠”行為肆無忌憚, ESG報告形大于實。

2. 環境信息披露內部控制不完善使企業和金融機構的“漂綠”暢通無阻。 缺乏相互牽制、互相制衡的內部控制, 財務報告必定質量低下, 舞弊迭出。 財務報告如此, ESG報告亦然, 甚至更甚。 ESG報告作為一種新生事物, 標準不統一、要求不明確, 導致大部分企業和金融機構尚未針對環境數據和環境信息的收集流程、統計方法、溯源要求、審核校驗等建立起相應的內部控制制度, 企業和金融機構的ESG信息披露較為隨意, 質量不高。 環境信息披露的相關內部控制不完善, 使ESG報告“漂綠”暢通無阻。 安然事件和世界通信舞弊案催生了《薩班斯—奧克斯利法案》, 促使企業建立健全與財務報告相關的內部控制, 財務報告的信息質量大幅提高。 但愿前述的大眾汽車排放門事件⑥能夠像安然事件和世界通信舞弊案一樣驚醒相關監管部門, 通過立法手段抑制ESG報告的“漂綠”, 像懲處財務舞弊那樣震懾ESG報告的“漂綠”。

3. 環境影響數據基礎不扎實使企業和金融機構的“漂綠”隨心所欲。 與財務報告具有扎實、系統的底層數據不同, 編制ESG報告所需要的底層數據基礎十分薄弱, 與此相關的信息系統數字化水平也遠遠落后于財務報告信息系統。 此外, 財務報告的大部分數據屬于歷史性信息, 而ESG報告的相當一部分數據屬于前瞻性信息, 如企業必須在ESG報告中披露重大氣候相關風險與機遇對商業模式、財務狀況、經營業績和現金流量的短期、中期和長期影響。 再者, ESG報告中包含的定性信息(如企業披露的降低溫室氣體排放的路線圖和時間表)遠多于財務報告, 后者以定量信息為主。 由于環境和環境影響數據基礎不扎實、數字化水平不高、前瞻性數據和定量信息眾多等特點, 企業和金融機構在編制和披露ESG報告過程中需要運用大量的估計和判斷, 主觀臆斷難以避免, 隨心所欲時有發生。

4. 商業倫理道德氛圍不濃厚使企業和金融機構的“漂綠”心安理得。 與財務報告是否舞弊一樣, ESG報告是否“漂綠”與商業倫理道德氛圍密切相關。 董事會和管理層自上而下營造和傳導的倫理道德氛圍, 決定著企業和金融機構編制和披露的財務報告和ESG報告是堅守還是逾越誠信底線。 如前所述, “漂綠”ESG報告往往能夠帶來巨大的經濟利益, 加上越來越多的企業和金融機構將環境績效納入董事會和管理層的薪酬激勵體系。 因此, 當面臨巨大的經濟利益誘惑時, 缺乏濃厚商業倫理道德氛圍的企業和金融機構就可能棄守誠信底線, 訴諸于“漂綠”, 不受倫理道德約束的“漂綠者”往往問心無愧, 對“漂綠”行為心安理得。

三、“漂綠”的治理與抑制

ESG報告“漂綠”現象有愈演愈烈之勢。 這種勢頭如果不加以遏制, 有可能泛濫成災, ESG報告中的溫室氣體排放、水資源管理和資源循環利用等信息披露將充斥著浮夸風, 從而危及《巴黎協定》提出的將氣溫上升控制在工業革命前的2℃以內、力爭控制在1.5℃以內這一關乎人類生存和經濟社會可持續發展的環境目標。 與治理財務舞弊一樣, 治理ESG報告的“漂綠”問題需要多管齊下, 形成合力, 產生震懾。 筆者認為, 短期內可著重從立法推動、標準統一、強制披露、獨立鑒證、數字賦能、能力建設六個方面采取治理舉措, 以抑制“漂綠”行為, 提高ESG報告的信息質量。

(一)推動立法工作, 壓縮“漂綠”灰色空間

ESG報告所涉及的許多內容如溫室氣體排放具有明顯的公共產品屬性, 這些公共產品的外部性僅通過市場機制難以消除, 必須輔以適度的政府管制。 而政府管制的基礎是建章立制。 歐盟的ESG報告制度之所以領先全球, 在很大程度上得益于歐盟注重立法工作。 立法工作不僅有助于規范企業和金融機構的ESG報告, 也可以大幅壓縮“漂綠”的灰色空間。 《歐盟分類條例》和《可持續金融披露條例》(SFDR)等旨在規范綠色金融活動披露義務的法律通過后, 歐洲冠以ESG和可持續發展等名稱的基金規模下降了2萬多億歐元, 足以說明立法對于抑制“漂綠”的積極作用。

我國的ESG報告處于起步階段, 與此相關的立法工作基本處于空白狀態。 隨著“雙碳”目標的提出, ESG報告特別是氣候相關信息的披露將進入提速期。 在此過程中“漂綠”問題將更加突出, 雖然可以依據《廣告法》《反不正當競爭法》《消費者權益保護法》和《環境保護法》對消費品領域的“漂綠”行為進行懲處, 但這些法律對于懲處ESG報告的“漂綠”行為并不適用。 中國人民銀行和財政部等七部委發布的《關于構建綠色金融體系的指導意見》⑨、中國人民銀行印發的《銀行業金融機構綠色金融評價方案》、中國人民銀行等三部門印發的《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》以及中國證券投資基金業協會發布的《綠色投資指引(試行)》等規定, 對于規范綠色金融發展具有重要促進作用, 中國證監會和上海及深圳證券交易所制定的涉及環境信息披露的規定也有助于抑制上市公司ESG報告“漂綠”行為, 但這些部門規章的權威和效力明顯不夠。 因此, 通過立法規范ESG報告的編制和披露, 才能從根本上整治和抑制“漂綠”行為, 為碳達峰碳中和保駕護航。

(二)制定統一標準, 擠壓“漂綠”選擇余地

不同國家甚至同一個國家的不同企業和金融機構披露的ESG報告質量參差不齊, 都在不同程度上存在“漂綠”現象。 究其原因, 主要包括兩個方面:

1. 對綠色的含義缺乏統一的界定標準。 全世界關于綠色金融的界定標準超過200個, 導致名不副實的金融機構和金融產品混跡于綠色金融之中。 如果不盡快統一綠色的界定標準, 金融市場將充斥假冒偽劣的綠色金融產品, 最終導致劣幣驅逐良幣的局面。 為此, 監管部門有必要圍繞ESG報告所涉及的綠色領域統一界定標準, 讓綠色標簽有章可循, 使“漂綠”行為付出代價。

2. ESG報告缺乏統一的披露標準。 除了使用最為廣泛的全球報告倡議組織(GRI)的四模塊準則體系和TCFD的四要素氣候信息披露框架, 其他經常被采用的ESG報告披露標準還包括氣候披露標準理事會(CDSB)的信息披露框架、可持續發展會計準則委員會(SASB)的五維度報告框架、世界經濟論壇(WEF)的四支柱報告框架。 這些ESG報告的披露標準各有側重、要求迥異、權威性不足, 既增加了報告使用者的分析成本, 也增加了企業和金融機構的遵循成本, 甚至為ESG報告“漂綠”提供了便利。 正因為如此, 二十國集團(G20)、金融穩定理事會(FSB)、國際證監會組織(IOSCO)以及國際會計師聯合會(IFAC)等國際組織才大力支持國際財務報告準則基金會發起成立ISSB, 由其負責發布統一的ESG報告披露準則——ISDS。 可以預見, ISDS發布后, “漂綠”的選擇余地將被大幅擠壓, ESG報告披露信息的可比性和一致性將大幅提高。 對于我國而言, 當務之急是盡快明確我國的應對策略。 可供選擇的方案包括: (1)以ISDS為基準, 結合我國國情和“雙碳”目標及其路線圖和時間表, 制定我國自己的ESG報告披露標準; (2)與ISDS實現持續動態趨同; (3)完全采納ISDS。 不論采用哪個方案, 我國均應加快統一ESG報告的披露標準, 以抑制企業和金融機構的“漂綠”行為。

(三)推行強制披露, 強化“漂綠”社會監督

迄今為止, 世界上大部分國家的ESG報告以自愿披露居多, 作出強制披露規定的極為罕見。 自愿性披露缺乏剛性約束, 容易滋生選擇性披露和報喜不報憂的“漂綠”行為, 也不利于全面檢查和評估溫室氣體排放等氣候變化控制目標的進度。 相比之下, 推行ESG報告強制披露制度, 不僅有助于各國評估減排目標的實現進度和實施差距, 也有助于抑制企業和金融機構的“漂綠”行為。 推行ESG報告強制披露制度, 還可以提高氣候相關信息披露的透明度, 增加企業和金融機構的披露義務和責任, 讓社會公眾、新聞媒體、非營利組織(NGO)有機會加強對企業和金融機構“漂綠”行為的監督。

歐盟2019年頒布了SFDR, 從機構層面和產品層面對可持續發展的ESG因素提出了明確的強制性披露要求, 在抑制“漂綠”方面邁出了重要一步。 SFDR的第8、9、11條規定堪稱最重要的反“漂綠”條款。 第8條規定, 當金融產品以環保等特點進行推廣時, 應當披露如何實現該等環保特質的相關信息。 第9條規定, 當金融產品以可持續投資為目標并以特定指數作為參考目標時, 應當披露該產品如何實現該目標; 如果金融產品將減少碳排放作為目標, 則必須解釋用什么方法和手段確保減排目標的實現。 第11條要求金融市場參與者對其ESG金融產品持續發布定期報告, 以防止投資過程中發生“漂綠”行為。 SFDR的強制性披露要求極大地提高了金融產品的透明度, 對于遏制金融機構的“漂綠”行為發揮了極大作用, 值得學習借鑒。

(四)實施獨立鑒證, 抑制“漂綠”數字游戲

如前所述, ESG報告的“漂綠”現象之所以比較普遍, 與缺乏第三方的獨立鑒證機制密不可分。 “漂綠”ESG報告可以帶來巨大的經濟利益, 面對這種利益誘惑, 指望企業和金融機構自覺自愿抑制“漂綠”沖動顯然不切實際。 只有借鑒財務報告的獨立審計機制, 引入ESG報告獨立鑒證機制, 才能抑制企業和金融機構的“漂綠”沖動, 避免ESG報告淪為數字游戲。 畢馬威2017年全球企業責任報告(CSR)調查《前路》顯示, 全球250強企業中有93%發布了CSR, 其中有67%聘請了第三方對CSR進行獨立鑒證, 必和必拓、星巴克等知名企業的ESG報告也早已接受獨立鑒證, 但目前只有法國、瑞典和丹麥等少數國家對特定企業的ESG報告獨立鑒證提出強制要求, 因此, 大部分企業的ESG報告均以自愿的方式接受獨立鑒證。 值得欣慰的是, 歐盟可望在2024年完成可持續發展報告準則(ESRS)的制定工作, 并將要求歐盟企業的可持續發展報告接受獨立鑒證, 這無疑有助于抑制“漂綠”行為。

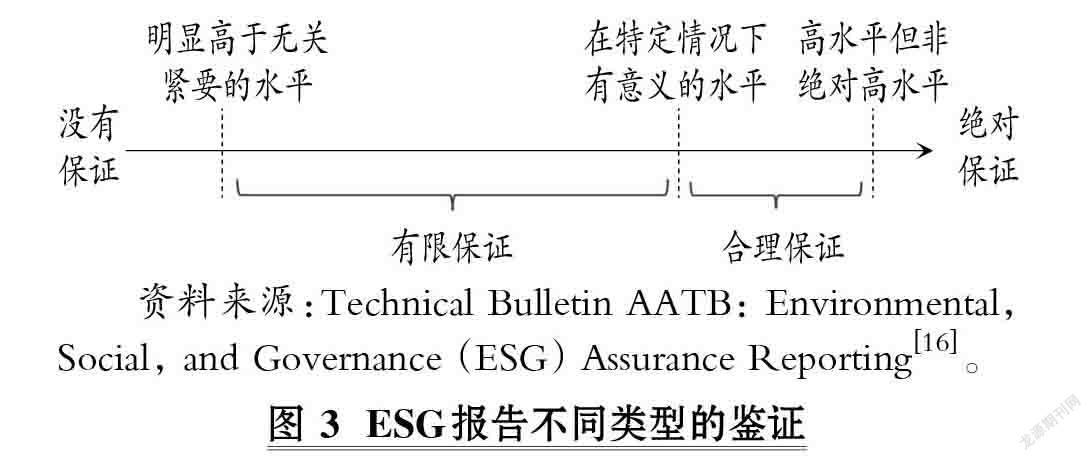

獨立鑒證無疑是反“漂綠”的重要制度安排, 但也不能寄予太高的期望值。 與財務報告的獨立鑒證不同, ESG報告的獨立鑒證往往只能提供有限保證, 而不是合理保證。 圖3列示了ESG報告不同類型的鑒證, 由于ESG報告鑒證的固有限制, 對其鑒證在大多數情況下只能提供有限保證, 以消極的方式發表鑒證意見, 如未發現企業的ESG報告違背相關編報基礎。 ESG報告鑒證的固有限制包括但不限于: ESG報告迄今缺乏統一的權威編報基礎, 難以對ESG報告的公允性發表鑒證意見; ESG報告的定性信息多于定量信息, 這些包含主觀判斷因素的定量信息難以鑒證; ESG報告包含很多難以鑒證的前瞻性信息, 如氣候變化對報告主體商業模式、財務狀況、經營業績和現金流量的短期、中期和長期影響; ESG報告的一些定量信息(如范圍3的溫室氣體排放)超越財務報告范圍, 鑒證所需要的支持證據收集難度極大; ESG報告的鑒證準則⑩滯后于ESG報告的快速發展, 其權威性和針對性與財務報告審計準則存在較大差距。 盡管如此, 由第三方對ESG報告進行獨立鑒證, 還是可以對“漂綠”形成一定的制約作用, 有助于促使企業和金融機構提高ESG報告的可信度和公信力。

(五)借助數字賦能, 夯實“漂綠”防范基礎

ESG報告中涉及的溫室氣體排放來源較多且分散, 既有企業能夠控制的排放源, 也有企業不能控制的排放源。 金融機構還需要估算其貸款或投資所產生的溫室氣體排放。 溫室氣體排放的計算方法復雜且工作量巨大, 出錯或被“漂綠”的概率很高。 只有借助人工智能、區塊鏈、云計算、大數據和物聯網等數字技術的賦能, 建立功能強大的信息系統, 對氣候相關信息進行系統收集、高效分析、精準溯源, 不斷夯實數據基礎, 才能有效防范“漂綠”行為。

(六)加強能力建設, 完善“漂綠”治理機制

按照日益成為主流的TCFD四要素氣候信息披露框架, 董事會對氣候相關風險與機遇負有最終治理責任。 如前所述, 大部分企業和金融機構的董事會在氣候相關風險與機遇的治理方面缺乏專業知識和實踐經驗, 難以有效督導管理層制定并實施氣候相關戰略和風險管理, 也不能對管理層的“漂綠”形成有效制約。 因此, 加強氣候相關風險與機遇方面的能力建設, 首先必須從董事會做起。 一是要求企業和金融機構大幅提高董事會成員中擁有氣候和水資源方面專業知識的董事比例, 以提高識別、評估和審議重要環境議題的能力; 二是要求企業和金融機構董事會必須設立ESG專門委員會, 為董事會作出氣候相關風險和機遇的治理決策提供專業支持; 三是要求董事會在廣泛征求利益攸關者的基礎上, 定期對環境議題進行評估并將重要的環境議題納入治理決策程序中; 四是加大對董事會成員的ESG培訓力度, 特別是氣候相關風險與機遇領域方面的培訓。 唯有提升董事會與氣候相關的能力建設, 完善氣候相關的治理機制, 才能促使董事會切實肩負起反“漂綠”的責任, 使ESG報告如實反映企業和金融機構在環境方面取得的績效和存在的問題, 為全人類應對氣候變化提供扎實的基礎數據和信息。

【 注 釋 】

① 能源之星(Energy Star)是美國能源部(DOE)和環保署(EPA)共同開發的對家用電器和電腦能耗的認證體系,旨在節能降耗,減少溫室氣體排放,促進可持續發展。

② 碳抵消是指通過購買碳排放權額度或通過捐款、投資等方式支持植樹造林并將其形成的碳匯(Carbon Sink)用于抵消企業經營活動產生的二氧化碳。筆者認為,碳抵消雖然有助于從整體上減少碳排放,但嚴格地說,碳抵消也可視為“漂綠”行為,不利于企業最大限度地降低其碳足跡(Carbon Footage)。

③ 遺憾的是,這種觀點也不一定站得住腳。Pucker[9] 的研究表明,過去兩年流入ESG基金的資金規模超過其他股票投資的一倍,但大氣層的二氧化碳密度卻創下了400年來最高紀錄,極端氣候頻繁發生,說明目前ESG投資對環境的影響有限。

④ 盡管不少實證研究表明ESG基金的回報優于非ESG基金,但如果對ESG基金的投資組合進行深入分析,便會發現ESG基金的高回報大多來自對信息技術公司的投資,而不是來自與氣候相關的投資(如清潔能源和可再生能源的投資)。MSCI對世界上20家最大ESG基金的投資組合進行細分研究發現,谷歌、蘋果等信息技術類公司是最常見的標配,過去幾年信息技術板塊股價大幅上漲,為這20家ESG基金帶來不菲的收益,這才是ESG基金的投資回報優于非ESG基金的根本原因。

⑤ 值得欣慰的是,ESG報告的強制性披露制度呼之欲出。2021年4月,歐盟委員會(EC)發布了《公司可持續發展報告指令》(CSRD)征求意見稿,要求所有大型企業和上市公司都必須提供可持續發展報告,約有5萬家歐盟企業必須按照CSRD的要求披露包括氣候相關風險與機遇的信息[10] 。此外,英國政府要求從2022年4月起所有大型企業和有限責任合伙公司引入強制性氣候變化報告規則,以取代之前的自愿披露制度。英國財務報告委員會(FRC)于2021年11月也發布了《財務報告準則第102號》的情況說明書,要求企業根據“雙重重要性”原則,在財務報表中披露氣候變化對編報主體的影響以及編報主體對氣候變化的影響。

⑥ 這方面最臭名昭著的“漂綠”例子非大眾汽車排放門事件莫屬。為了逃避英美等國關于汽車尾氣排放的監管規定,大眾汽車在部分柴油車安裝了應對尾氣排放檢測的智能軟件,在車檢時車輛會秘密啟動軟件以示排氣達標,而平時行駛時卻大量排放嚴重超標的尾氣,最高達美國法定標準的40倍。丑聞曝光后,大眾汽車被迫召回1100多萬輛問題汽車,并被英美等國的監管部門處以高額罰款,迄今損失超過300億歐元。

⑦ 上海高級金融學院的邱慈觀教授將這三種類型的投資者分別稱為棕色投資者、棕綠色投資者和綠色投資者[11] 。

⑧ 馬駿領銜的研究團隊發現,在向碳中和轉型的過程中,中國的樣本煤電企業的貸款違約概率可能會從2020年的3%上升到2030年的22%。英國環境氣候風險分析機構Vivid Economics的測算表明,煤電企業的估值在碳中和的過程中將下降80%,石油相關企業的估值可能會下降40%。歐洲2℃ Investing Initiative發表的報告認為,在2℃的情景下,煤電相關企業的估值將下降80%左右,煤電相關的貸款違約率將上升4倍[13] 。

⑨ 為了實現碳達峰碳中和戰略目標,中國人民銀行初步確立了“三大功能”“五大支柱“的綠色金融發展思路。“三大功能”包括金融支持綠色發展的資源配置功能、風險管理功能和資產定價功能。“五大支柱”是指綠色金融標準體系、信息披露要求、激勵約束機制、綠色金融產品體系、綠色金融國際合作[15] 。

⑩ ESG報告鑒證主要依據《國際鑒證業務準則第3000號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務(修訂版)》(ISAE 3000)和《國際鑒證業務準則第3410號——溫室氣體排放報告鑒證業務》(ISAE 3410)。ISAE 3000和ISAE 3410分別于2013年和2018年發布,較為老舊,與ESG報告的最新發展不相適應。為此,國際審計與鑒證準則理事會(IAASB)于2021年4月針對ISAE 3000的應用發布了非權威指南(Non-Authoritative Guidance)。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] Soh Young In, Kim Schumacher. Carbonwashing: A New Type of Carbon Data-related ESG Greenwashing[Z].Stanfor Sustai-

nable Finance Initiative Precourt Institute for Energy,2021.

[2] 杜燕飛.銀保監會:我國綠色信貸規模世界第一[EB/OL].http://finance. people. com. cn/n1/2021/0715/c1004-32158531. html,

2021-07-15.

[3] 趙洋.規模快速增長 產品不斷豐富 我國綠色債券市場進入發展快車道[EB/OL].https://www.financialnews.com.cn/sc/zq/202109/t20210915_228582.html,2021-09-15.

[4] 陸敏.我國綠色金融發展成效顯著 綠色信貸規模居世界第一[EB/OL].https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/11-18/9611301.

shtml,2021-11-18.

[5] 王志鋒,張帥.ESG基金的國際經驗與中國實踐[EB/OL].https://page.om.qq.com/page/OZAV-okenNQxgpS5k3mrj4hA0,2021-12-

04.

[6] The Economist. Green Boom or Green Bubble[EB/OL].www.economist.com,2021-05-22.

[7] 資本綠鏡.超3/4可持續發展主題公募基金存在“高碳投

資”[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/ij_35jSEccQ7PWxj_k5o7Q,

2021-10-09.

[8] 楊坪.備受追捧的貴州茅臺為何ESG遭降級?[EB/OL].

https://view. inews. qq. com/w2/20211016A028JU00?refer=wx_hot,

2021-10-16.

[9] Pucker K. P.. The Trillion-dollar Fantasy[EB/OL].www.

Fantasy,2021-09-13.

[10] 黃世忠.譜寫歐盟ESG報告新篇章——從NFRD到CSRD的評述[ J].財會月刊,2021(20):16 ~ 23.

[11] 邱慈觀.棕色投資人與alpha幻象[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/FNRhwUICCYy7UDt5Ve3u9g,2021-01-21.

[12] Pedersen L. P., Fitzgibbons S., Pomorski L.. Responsible Investing: The ESG-efficient Frontier[ J].Journal of Financial Economics,2021(1):572 ~ 597.

[13] 馬駿.馬俊談金融支持碳中和:開發與“碳足跡”掛鉤的金融產品[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/2RhZmsmEwcfPaejx_X1HtA, 2021-05-10.

[14] 吳淵.全球重要企業碳中和競賽與“漂綠”風險[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s? id=1689227019205393369&wfr=spider &

for=pc,2021-01-18.

[15] 金融時報.央行副行長陳雨露:綠色金融“三大功能”“五大支柱”助力實現“30.60目標”[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/_txYIg0obOH79YO8wKfd2g,2021-03-07.

[16] HKICPA. Technical Bulletin AATB: Environmental, Social, and Governance (ESG) Assurance Reporting[EB/OL].www.hkicpa.org.hk,2020.