宮室之喻與中國文學批評

閆月珍

中國古人以隱喻和類比的方式理解世界時,往往近取諸身,遠取諸物,將身體和外物作為取法的對象。在中國文學批評中,人們常參照作為實體的宮室來說明文學觀念,產生了大量具有空間意味的表述,形成了以宮室之喻闡發中國文學經驗的方式。宮室之喻是中國文學批評的一個固有的特點,它之所以能將文章通盤地建筑化和空間化,肇端于作為中國建筑典范的宮室所具有的禮制意義。

一、宮室布局與禮制規定

宮室之喻的產生和形成具有一定的物質基礎。它與宮室的基本形態及其在文化制度中的硬性規定密切相關。中國古代宮室的基本形態是院落。梁思成說:“中國的房屋由極南至極北,由極東到極西,都是由許多座建筑物,四面圍繞著一個院子而部署起來的。”傅熹年亦言:“古代建筑,小至一院的住宅,大至宮殿、寺廟,都是由院落組成的。”在中國早期,宮室的院落式形態就已形成。《周禮·考工記》云:“夏后氏世室,堂修二七,廣四修一,五室,三四步,四三尺,九階,四旁兩夾,窗,白盛,門堂,三之二,室,三之一。”夏后氏世室由兩大部分組成:一是包含了堂、室、夾和階在內的堂屋,二是因其規模較大而兩側帶有堂、室的門屋。門屋和堂屋之間形成一種分立關系。但因為二者均處于同一系統,所以門兩邊需延伸出墻壁,將獨立于門之外的堂包圍起來。《考工記·匠人》言:“王宮門阿之制五雉,宮隅之制七雉。”賈公彥疏曰:“五雉,謂高五丈。……七雉,亦謂高七丈。不言宮墻,宮墻亦高五丈也。”這說明堂屋四周有圍墻,從大門的兩邊伸展出去,高度與大門一致。可見,堂、門和墻三者共同形成了一個圍合式院落。

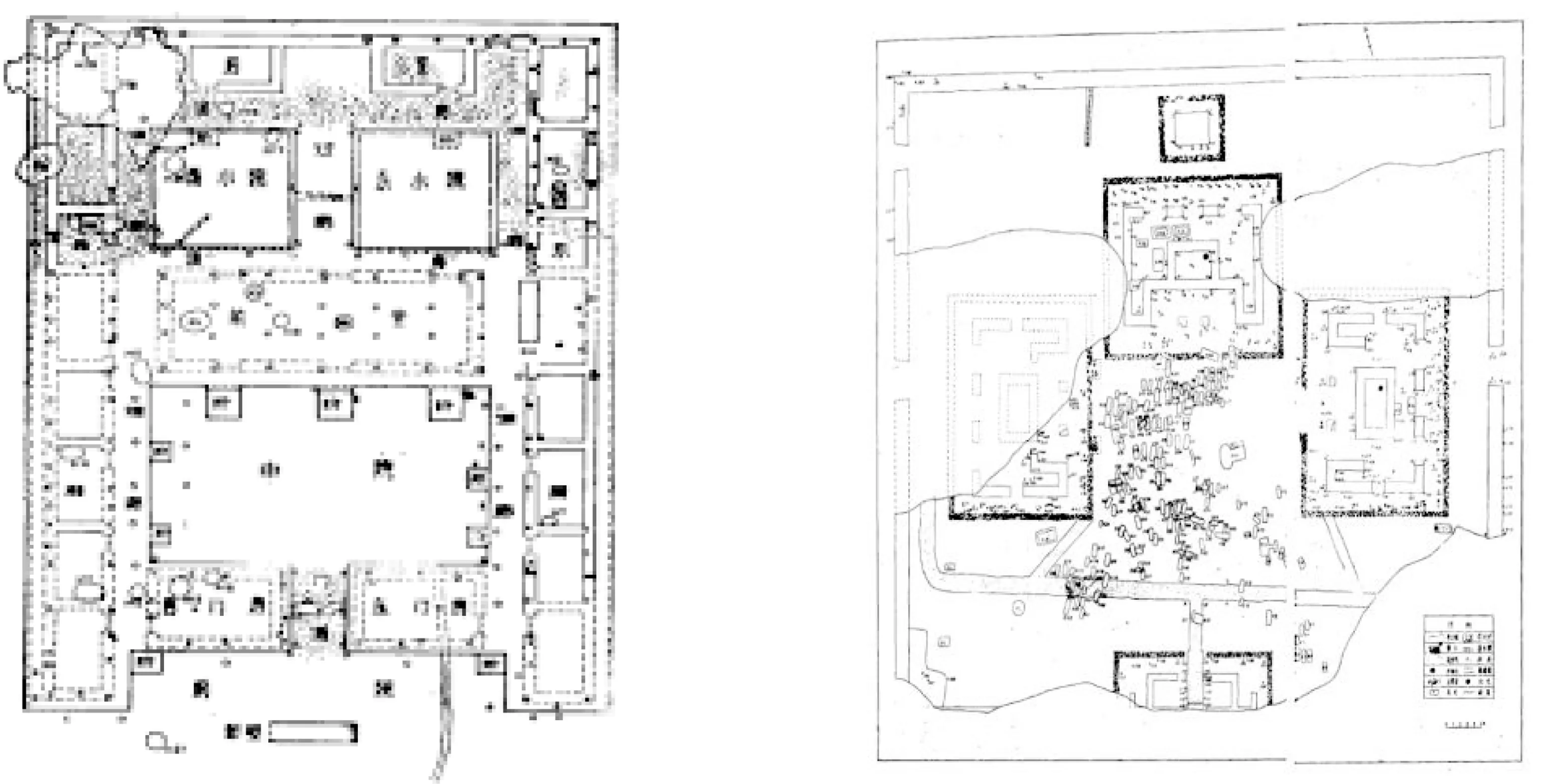

圖1 周代士、大夫宗廟圖 圖2 偃師二里頭遺址F1復原圖

對此,清人戴震繪制的周代士、大夫宗廟圖(圖1)指出,在院落式建筑中,門與堂呈現分立之勢,墻壁從門的東西兩邊延伸,進而同時向北延伸超過堂,轉而分別向西、向東延展和連合。上述宮室的基本形態與考古遺存是一致的。在河南偃師二里頭遺址中,目前出土的大型夯筑建筑基址共有8座,其中1-6號基址均為由堂、門和墻組合而成的院落建筑。其中,1號基址“在臺基中部偏北處有一座主體殿堂建筑,四周有回廊相圍,南面有寬敞的大門,東面、北面有兩個側門”;楊鴻勛將其復原為四周立圍墻,北墻以南置堂屋,南墻中開大門的圍合式院落(圖2)。陜西岐山鳳雛村發現的西周建筑基址,“房基南北長45.2、東西寬32.5米,共計1469平方米。南北向,偏西北10度,以門道、前堂和過廊居中,東西兩邊配置門房、廂房,左右對稱”。其平面圖為坐北朝南的三進式封閉院落(圖3),布局頗為整齊方正。在陜西鳳翔馬家莊發現的春秋時期建筑群遺址,“一號建筑群遺址大門、中庭、朝寢及亭臺由南向北依次排列,形成建筑的中軸線;東西兩側配置廂房,左右對稱;東、西、南、北四面環以圍墻,形成一個全封閉式的建筑群”(圖4)。可見,“門堂分立”是中國傳統院落式建筑的基本布局。正如李允鉌所言,“門堂之制”“在功能和技術上是借此而組成一個庭院,將封閉的露天空間歸納入房屋設計的目的和內容上”。它不僅保證了宮室空間的整體性和層次性,而且突出了堂屋在整個院落內部的核心地位。這是因為圍墻和大門的相互配合,為堂屋提供了外圍屏障和溝通中介;且庭院在門屋與堂屋之間的隔離,使得堂屋遠離大門這一交通要道,構成了縱深的空間。

圖3 陜西鳳雛西周基址平面圖 圖4 鳳翔馬家莊1號基址平面圖

作為院落主體的堂屋,往往以“前堂后室”的布局出現。這在《儀禮》中有所揭示。如《儀禮·聘禮》曰:“堂上八豆,設于戶西,西陳。”鄭玄注云:“戶,室戶也。”諸侯聘禮中使者所在之堂有室。又如《儀禮·士喪禮》云:“親者在室。眾婦人戶外北面,眾兄弟堂下北面。”賈公彥疏:“婦人戶外堂上耳。”有關堂的架構,鄭玄說:“制五架之屋也,正中曰棟,次曰楣,前曰庪。”這是指堂屋屋頂為五架,最高之棟為一架,棟之南北各有兩架,近棟為楣,近楣為庪。據此,賈公彥指出:“棟北一架為室,南壁而開戶,即是一架之開,廣為室。”以屋頂的木架數量規劃堂室空間,前堂從前庪至后楣,占整個堂深的四分之三;后室則從后楣到后庪,占整個堂深的四分之一。

“門堂分立”形成了一個封閉式院落和一個堂屋主體,“前堂后室”區分了堂屋主體的主要內部構造。這兩者規定了中國古代宮室的院落式布局,蘊藏著豐富的禮制意義。

這首先表現在院落的空間布局具有區分身份和等級的禮儀功能。在周禮中,我們可以看到各種各樣的儀式活動舉行于院落之中。參與活動者包括主人(發起者)、賓客(受邀者)和眾多贊禮人,形成了等級和身份各異的一個群體。其中,主賓關系的區分乃重中之重。院落空間是儀式活動的空間,具有身份區分的功能。對此,《儀禮》通過院落之門、前堂之階和后室之奧展開了具體說明。

先說院落之門。舉行儀式活動時,賓客站在門外等候主人迎接,其站立之位在門的西邊。如《儀禮·士冠禮》云:“賓如主人服,贊者玄端從之,立于外門之外。擯者告。主人迎,出門左,西面再拜。賓答拜。”這里主人“出門左,西面”,可知其站在門的東邊,面朝西;賓客則立于門的西邊,面朝東。主賓之間形成以門之中軸線為對稱軸的相對格局。對此,《儀禮·特牲饋食禮》言:“主人及子姓、兄弟即位于門東,如初。賓及眾賓即位于門西,東面北上。”這是士舉行祭祀活動之始,主賓雙方人員的站位安排。與士冠禮的位置一樣,主人和受祭的子孫位于門東,向西而立;特邀嘉賓和其他賓客位于門西,向東而立。雙方相向而立,以北邊即靠近大門的主人和特邀嘉賓最為尊貴。可見,面門而立,門之東西具有區分主賓關系的意義。

與此相對應的是前堂之階。《儀禮》所見前堂之階包括西階和阼階(東階)。前者為賓客升降之階,后者則為主人升降之階。《儀禮》17篇,除《喪服》不涉及賓和《士相見禮》不言賓升堂以外,其余15篇但凡言賓升降于堂,皆在西階。至于阼階,除《鄉射禮》《大射儀》因小臣是國君的贊禮者可由此下堂外,其余諸篇皆為主人,或為代主之人。如《儀禮·士冠禮》云:“若孤子,則父兄戒、宿。冠之日,主人紒而迎賓,拜,揖,讓,立于序端,皆如冠主,禮于阼。”若將冠者為孤兒,由叔伯父或從兄出門通報、邀請賓客。但冠禮當天,將冠者以主人的身份迎賓,并按照既定程序行冠禮。不過,正冠和酌醴之禮則要在阼階上舉行。對此,《儀禮·士冠禮記》解曰:“適子冠于阼,以著代也。”被代者,即為冠者的父親,院落的主人。又如《儀禮·士昏禮》言:“席于阼,舅即席。……婦執笲棗栗,自門入,升自西階,進拜,奠于席。”新婦入門次日清晨,先在阼階上鋪設公公座席,然后從西階升堂行跪拜禮,可知此時公公居于主人之位。當儀式完成后,“舅姑先降自西階,婦降自阼階”。鄭玄注云:“授之室,使為主,明代己。”隨著一系列儀式的完結,院落之主易位,公婆與新婦的降堂之階亦發生轉換。這表明,面堂而立,堂之西階、阼階亦具有區分主賓關系的意義。

此外,室之奧具備分別主賓關系的功能。奧者,《爾雅》曰:“西南隅謂之奧。”郭璞注:“室中隱奧之處。”邢昺疏:“古者為室,戶不當中而近東,則西南隅最為深隱,故謂之奧。”可知奧為堂內后室的西南角,其特點為隱蔽,是需要深入才能進入的區域。《儀禮·士昏禮》云:“媵布席于奧。夫入于室,即席。婦尊西,南面,……御布對席。……揖婦,即對筵,皆坐,皆祭。祭薦、黍、稷、肺。贊而黍,授肺脊。皆食,以湆、醬,皆祭舉、食舉也。”這是新娘到夫家完婚的情景。隨嫁者在室之西南角鋪設新郎席位,新郎入室即席,新娘在室內酒樽西邊向南站立,等待贊禮者擺放食物,鋪設新娘之席。一切準備妥當后,新郎邀請新娘入席就座,二人端起食物有序祭祀,并享用食物。“御衽于奧,媵衽良席在東,皆有枕,北止。”則是說婚禮臨近尾聲時,女侍在室內西南角鋪設新娘臥席,隨嫁者在新娘臥席之東鋪設新郎臥席,兩個枕頭放在室之南墻下,新郎新娘睡覺時腳朝北。可見,奧為院落主人的起居和祭奠之處,具有鮮明的私密性和禮儀性。對此,《禮記·曲禮上》曰:“為人子者,居不主奧。”孔子曰:“目巧之室,則有奧阼。”皆是言奧與阼階一樣,具有別主賓的意義。這就與前述院落之門共同展現出了院落內不同建筑物的禮制內涵。

其次,院落的數學變量亦具有規定身份和等級的禮儀功能。在周代禮制中,爵位與官階有等級之分。《禮記·王制》云:“王者之制祿爵:公、侯、伯、子、男,凡五等。諸侯之上大夫卿、下大夫、上士、中士、下士,凡五等。”此一身份鏈條的物質形態之一,便是以院落的體量之別進行呈現。

這一是體現在以院落主體“堂”的規模表示身份等級。如《禮記·禮器》云:“有以高為貴者。天子之堂九尺,諸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”這是以堂的高度遞減,來指涉身份等級的遞減。又如《尚書大傳》曰:“天子之堂廣九雉,三分其廣以二為內,五分內以一為高,東房西方北堂,各三雉。公侯七雉,三分其廣以二為內,五分內以一為高,東房西方北堂,各二雉。伯子男五雉,三分其廣以二為內,五分內以一為高,東房西方北堂,各一雉。士三雉,三分其廣以二為內,五分內以一為高。”這里指出堂之深度和廣度亦具有同樣的身份等級區分功能。

二是體現在以院落內建筑物的數量表示身份等級。《禮記·禮器》:“禮有以多為貴者。天子七廟,諸侯五,大夫三,士一。”對此,《禮記·王制》釋曰:“天子七廟,三昭三穆,與大祖之廟而七。諸侯五廟,二昭二穆,與大祖之廟而五。大夫三廟,一昭一穆,與大祖之廟而三。士一廟。”鄭玄注云:“七者,大祖及文王、武王之祧,與親廟四。大祖,后稷。”可知周天子7廟中有文王廟和武王廟,余者與諸侯5廟同名。《禮記·祭法》又言:“王立七廟,一壇一墠,曰考廟,曰王考廟,曰皇考廟,曰顯考廟,曰祖考廟,皆月祭之。……諸侯立五廟,一壇,一墠,曰考廟,曰王考廟,曰皇考廟,皆月祭之。……大夫立三廟二壇,曰考廟,曰王考廟,曰皇考廟,享嘗乃止。……適士二廟一壇,曰考廟,曰王考廟,享嘗乃止。……官師一廟,曰考廟。”此處詳述天子和諸侯通名之廟,并進一步細分士之廟。其中,適士2廟,官師1廟。據鄭玄注:“適士,上士也。官師,中士、下士也。”可知《禮器》《王制》所言之士,當指中士和下士。以此觀之,周天子擁有父廟、祖廟、曾祖廟、高祖廟、武王廟、文王廟和太祖廟,諸侯擁有父廟、祖廟、曾祖廟、高祖廟和太祖廟,大夫擁有父廟、祖廟和曾祖廟,上士擁有父廟和祖廟,中士和下士則僅有父廟。宗廟數量遞減的背后是人的身份等級之別。

可見,高度、廣度和深度所形成的單體建筑規模,以及數量多寡所形成的整體建筑規模,構成了院落的主要差別,成了身份和等級的空間呈現和物質指涉。這就從整體上呈現了宮室的尊卑意義,與前述通過具體的空間布局突出宮室的主賓意味,形成了補充和對照,展現出中國傳統院落建筑的禮制內涵和功能。

對于宮室所具備的禮制意義,人們多奉認同之語。如《禮記·禮運》載孔子之言:“玄酒在室,醴盞在戶,粢醍在堂,澄酒在下。陳其犧牲,備其鼎俎,列其琴、瑟、管、磬、鐘、鼓,修其祝、嘏,以降上神與其先祖,以正君臣,以篤父子,以睦兄弟,以齊上下。”這里宮室一來為玄酒、醴盞、粢醍、澄酒和犧牲諸物,以及鼎、俎、琴、瑟、管、磬、鐘和鼓等器物的有序陳放提供了物理場所,二來為君臣、父子、兄弟和夫婦的祭祀活動的有序開展提供了儀式空間。在宮室中,正、篤、睦、齊的禮儀秩序方得以形成。又如《墨子·辭過》曰:“為宮室之法,曰:‘室高足以辟潤濕,邊足以圉風寒,上足以待雪霜雨露,宮墻之高足以別男女之禮。’”這是說建造一個臺基高聳、屋檐伸展和垣墻挺立的宮室空間,不僅能滿足身體御寒取暖之需要,更能滿足以“別男女之禮”為核心的人倫需求。再如《管子·八觀》言:“宮墻毀壞,門戶不閉,外內交通,則男女之別毋自正矣。”若宮室毀壞,門戶洞開,以致內外不分,則男女禮儀無法得到端正。在此層面上說,宮室有其禮制內涵,可謂中國早期思想的一種共識。

二、宮室空間與文學批評

在中國早期,院落式建筑具有鮮明的禮制內涵,這為宮室之喻奠定了賴以生發的物質基礎。

在院落式建筑中,墻、門、堂、室和奧之間形成一種內外空間關系。其中,墻在建筑的四周,是院落的外圍屏障,具有隔離和庇護的功能。門開于圍墻中,在建筑的最前方,是院落的出入通道,起到聯結、通行的作用。堂在建筑內的最后方,是院落的主體部分,包括前堂、后室及其西南角之奧,具備關鍵、核心的地位。在堂這一系統中,奧之于室是一種方位定位,二者作為整體與前堂之間構成一種內外關系。在院落系統中,作為整體的堂與四周的墻和最前方的門之間也構成一種內外關系。所以,院落建筑物之間內外關系的構成模式,是以奧為起點,以墻和門為終點的自后向前的多射線運動過程,反之亦然。

這一內外空間關系及其所構成的建筑整體,被用以理解和言說禮儀制度時,就成為區別身份地位和人倫秩序的方式,實現了由物質形態向制度形態的轉換。沿此一思路,中國文學批評將建筑的物質和制度層面,內置于理論的言說之中,形成了宮室之喻。開啟此一先河的人是孔子。這首先體現在他以墻壁言說閱讀障礙,《論語·陽貨》云:“子謂伯魚曰:‘女為《周南》《召南》矣乎?人而不為《周南》《召南》,其猶正墻面而立也與?’”《周南》《召南》是《詩經》的開篇之作,《儀禮》稱之為“正歌”。孔子向其子孔鯉傳授學習《詩經》的方法,指出《周南》《召南》是必修課程。若不讀這部分詩歌,就如人站著面對墻壁。這里孔子沒有直接說明“不讀”所產生的后果,而是借助“面壁”進行呈現。我們知道,人面墻站立,不僅視線受阻,而且無法行進。以此觀照學詩,不讀“二南”之詩,就無法順利進入《詩經》的世界,無法捕捉和領會其精義。可見,孔子的墻壁之喻,乃是以其空間障礙特質,一方面揭示了閱讀活動過程中因對象不當而導致的阻絕和隔斷狀況,另一方面則暗示了文學的邊界性以及個體介入其中所需具備的基本條件。

其次,孔子以門、堂和室表示音樂才華。《論語·先進》曰:“子曰:‘由之瑟,奚為于丘之門?’門人不敬子路。子曰:‘由也升堂矣,未入于室也。’”子路演奏琴瑟,有“殺伐之氣”,不合君子溫柔居中之音。孔子譏其不得要領,這里以門位于建筑最前方為據,嚴厲批評子路音樂能力之淺薄。這導致孔子的其他弟子不敬重子路。對此,孔子出來解圍,指出子路升堂而未入室。此處再次運用宮室空間對子路的音樂水平展開重新評價。與門相比,堂位于建筑內部。從門到堂,中經庭院和臺階,說明子路的水平并非如孔子開始所說處于入門級別,而是達到了較高層次;但與室相比,堂位于整體之堂的前端,則暗示其音樂才能尚未臻于高超。這表明,門、堂和室的空間關系,乃是孔子建構音樂才華觀的參照系。建筑物空間的由外而內,被抽繹為音樂能力的由淺入深、由低及高。但此時建筑空間所附帶的禮儀內涵,還未被真正啟用。

到子貢那里,這種情況發生了轉折性變化。《論語·子張》曰:

叔孫武叔語大夫于朝,曰:“子貢賢于仲尼。”子服景伯以告子貢。子貢曰:“譬之宮墻,賜之墻也及肩,窺見室家之好。夫子之墻數仞,不得其門而入,不見宗廟之美,百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云,不亦宜乎!”

子貢所用宮室之喻的特殊之處,在于通過描述兩座大小迥異的房屋,呈現了個體與個體之間的能力高低問題。在子貢看來,他自己的賢能好像一座矮墻仄屋,人站在墻外便可一窺究竟。但孔子的賢能猶如高墻大院,如果不從門進入,就無法見到雄偉的宗廟和各種各樣的房舍。這里矮墻仄屋和高墻大院之間的對比折射出兩重思想:一是物理空間體量的大小之分,直接說明了子貢和孔子二人的賢能分判;二是在空間體量差別的基礎上,形成的房屋主人的尊卑之分,則間接體現出子貢維護師長威望的弟子之禮。這就突破了孔子的宮室之喻,將建筑物的空間差別及其禮儀指涉,引到對不同個體能力的評價和比較上,為后世以宮室為喻闡明作者群體關系奠定了思想基礎。

漢魏六朝盛行人物品評之風,在文學層面便是對作者的文學修養進行分層、比較和評價。在這一過程中,墻、門、堂、室和奧等建筑物成了重要的表述元素。如揚雄云:“如孔氏之門用賦也,則賈誼升堂,相如入室也。”這是以堂、室的前后順序,來品評賈誼和司馬相如賦作成就之高低,指出后者較前者更勝一籌。又如孔融言:“初涉藝文,升堂睹奧,目所一見,輒誦于口,耳所暫聞,不忘于心。”此處以“升堂睹奧”表示禰衡的文學才華,乃是在前堂后室的基礎上,進一步以后室之奧的幽深、私密特質,來極言作者至高的文學境界。再如鐘嶸曰:“孔氏之門如用詩,則公干升堂,思王入室,景陽、潘、陸,自可坐于廊廡之間矣。”廊廡者,堂前東西兩側的走廊和廂房。這里以廊廡、堂和室三者自外而內的空間順序,比照詩人水平之高下,認為成就最高者為曹植,次之為劉楨,再次之則是張協、潘岳和陸機。又如奧,《文心雕龍·物色》云:“若乃山林皋壤,實文思之奧府,略語則闕,詳說則繁。然屈平所以能洞監《風》《騷》之情者,抑亦江山之助乎!”劉勰認為山林和原野是啟發文思的景物,這里用“奧”之深說明江山之助包含著深曲的意義。

上述三者的表述方式與孔子和子貢大體一致,但他們卻能賦舊物以新意或引新物充實舊義。這首先體現在孔融于孔子的墻、門、堂和室之外,再添奧這一建筑空間,使得院落內的結構性建筑物都具有表示文學才華的詩學功能。其次,揚雄和鐘嶸指出門、廊廡、堂和室,均可用以展示和比較作者群體水平之高低。這是在孔子對個體自身藝術能力的評價方式基礎上,運用子貢對個體之間道德修養的比較方法,將建筑物的空間關系及其禮儀指涉,具化到作者群體關系的批評上。在孔子那里,墻、門、堂和室是個體藝術能力的階段性體現。個體文學才華不斷提升的過程,可理解為由外而內,及門、登堂以至入室的空間展開過程。在揚雄和鐘嶸看來,門、廊廡、堂和室體現了個體文學修養。個體文學才華越高,其在院落中的位置便越靠近主體建筑,甚至可以直接進入其內。不同的文學才華,表現為不同的建筑定位,就形成了不同的作者地位。以建筑定位說明作者地位,其實質是以宮室空間所蘊含的尊卑禮儀,映照文學世界中作者的高下之分。才華之于作者,乃是其取得文學地位的內在規定。可見,孔子側重對個體文學能力的階段性展開動態描述,揚雄和鐘嶸則強調對個體間文學能力的差異性進行靜態定位。在此意義上,揚雄和鐘嶸兩人融匯了孔子和子貢的思想,形成了文學品第論。他們借助建筑物的空間定位和禮儀內涵的差異,來比較、評騭不同創作主體的文學地位。

墻、門、堂、室和奧的關系被用以進行文學批評,它們所構成或指涉的整體空間,也成了文學觀念的參照物。劉勰在《文心雕龍》中常常以苑、囿和道路比照文學,多有“文苑”“筆苑”“詩囿”“文囿”“文路”“文場”“詩衢”之語。其中,苑、囿原為古代種植草木、養殖禽獸的地方,后多指由人工營造而成的園林建筑,如周之靈囿、秦之梁囿和漢之上林苑、甘泉苑等。場、衢則均具有道路之義,如《爾雅》曰:“路、場、猷、行,道也。”又“四達謂之衢。”《說文解字》亦云:“場,祭神道也”。這里以園林、道路建筑言說文學,是將之視為具有一定規模的場所,呈現了一個具體的文學環境。這就形成了宮室與文學本身的對應。

一方面,劉勰以木材和墻壁為喻評論作者的修養和素質。《文心雕龍·程器》曰:“《周書》論士,方之梓材,蓋貴器用而兼文采也。是以樸斫成而丹雘施,垣墉立而雕圬附。而近代詞人,務華棄實。”此處典出《尚書·梓材》:“若做室家,既勤垣墉,惟其涂塈茨。若作梓材,既勤樸斫,惟其涂丹雘。”營造宮室時,不僅要勤心于雕琢木材和建立墻壁,更要在此基礎上對之進行精心彩繪和粉飾,以使之具備外觀之美。但是,劉勰的側重點并非“禮儀之飾”,而在于木材和墻壁對于宮室的基礎性意義。丹雘之施、雕杇之附,只有在木材被雕琢成形和墻壁被真正建立起來之后方得以實現。對應到作者身上,即是要求其應以器用為先,以文采為次。但是,劉勰所處時代的文人大多本末倒置,過分注重文辭華麗,以致忽視了文學的器用之義,無法實現其社會功用和現實意義。對此,劉勰借助樹木與棟梁的關系展開進一步闡釋。《文心雕龍·程器》云:“固宜蓄素以弸中,散采以彪外,楩楠其質,豫章其干,摛文必在緯軍國,負重必在任棟梁,窮則獨善以垂文,達則奉時以騁績,若此文人,應梓材之士矣。”作者應在內心充實的基礎上,借助文采將之展現出來。對此,劉勰以樹之質地和軀干的關系進行具體說明。陸賈《新語·資質》曰:“夫楩柟豫章,天下之名木也,生于深山之中,產于溪谷之傍,立則為大山眾木之宗,仆則為萬世之用。”楩柟豫章生于深山溪谷之中,飽受陽光、土壤和水分的滋潤,既養成堅實的質地,又長成高大的軀干。樹之質地對應作者之素質,為內在屬性;樹之軀干對應作者之文采,是外在表征。只有具備內在屬性,才能使外在表征獲得實質性保證。

在此基礎上,劉勰沿著陸賈的“木用之說”,指出作者文質符契的結果在于入世。對此,劉勰以棟梁之喻進行說明。棟梁者,據錢玄云:“寢廟房屋結構,東西五間,南北五架。其東西之駕,中脊最高曰棟,其次曰楣,再其次接前后檐者曰庪。棟亦稱阿。其南北之架,所以荷棟、楣、庪者,最大者曰梁,亦稱杗廇。”又張家驥指出:“棟是建筑的縱軸方向(東西),擱置在兩片(縫)梁架之間的橫木;梁是建筑的橫軸方向(南北),在構架中起主要承重作用的橫木。”可見,棟為屋脊之支撐,梁為屋架之支撐,二者規定了中國木構建筑的蓋頂框架。劉勰以此為喻,乃是側重棟梁之于屋頂的支撐性作用,進而揭示務實的終極目標乃在于充分發揮文人、文章對于社會和國家的現實作用。

另一方面,劉勰以屋檐和門窗為喻,說明文本的表述方式。如《文心雕龍·練字》云:“夫文象列而結繩移,鳥跡明而書契作,斯乃言語之體貌,而文章之宅宇也。”這里勾勒出了中國古代記錄方式的變遷。上古時期,人們以結繩為記事之便。后來,結繩記事被文字取代。劉勰指出“書契作”乃是“文章之宅宇”。所謂宇,鄭玄注《豳風·七月》“八月在宇”時云:“宇,屋四垂為宇,《韓詩》云:‘宇,屋霤也。’”可知宇的意思是屋檐。這是從屋檐為宮室之顯露的角度,強調文字乃是文章的門面和招牌。一筆一畫之間,不僅在于成字,更在于由字以達文,使美觀的文字成為文章的表述基礎。

又如《文心雕龍·熔裁》曰:“篇章戶牖,左右相瞰。”據《說文解字》,戶為單扇之門,牖則為安在墻上的木窗。段玉裁曰:“古者室必有戶有牖。牖東戶西。”一墻之中,門與窗左右并列開設,二者形成通透的內部空間。又據《文心雕龍·章句》云:“積章而成篇。”可知“章”是“篇”的組成單位。劉勰以戶牖關系言篇章關系,意在說明在文本內部,篇與章之間應當相互照應。再如《文心雕龍·章表》言:“章表奏議,經國之樞機。”在中國古代,門主要包括門臼、門板、樞和關鍵等部件。其中,《說文解字》云:“樞,戶樞也。”段玉裁注:“戶所以轉動開閉之樞機也。”又王弼曰:“樞機,制動之主。”可見,樞為門板上內嵌于門臼的轉軸。劉勰以樞機為喻,是從轉軸決定門之開關的角度,強調章表奏議在國家運作的重要地位和意義。

此外,劉勰還以圃、肆為喻,描繪文本的整體風貌。如《文心雕龍·才略》云:“及乎春秋大夫,則修辭聘會,磊落如瑯玕之圃,焜耀似縟錦之肆。”春秋時期,士大夫們熱衷于文學創作,其所做文章明亮、焜耀,猶如園圃掛滿瑯玕之美玉,市肆放滿縟麗之華錦。此處直接將文本比作圃、肆,意在借助后者所包含的器物及其視覺觀感,來說明前者所形成的文學效果。可見,在《文心雕龍》中,劉勰靈活地運用苑、囿、道路、棟梁、屋檐和門窗等,闡明了文學的空間特質、作者的基本素質和文本的內部面貌。

總之,自先秦以迄漢魏六朝,通過宮室之喻,中國文學批評對創作、閱讀和批評活動展開了多層面研討。在這一過程中,中國文學批評形成了兩種理論路向:一是從作者的角度出發,探究個體的道德素質、藝術能力以及二者的互動關系,進而評判個體與個體之間的文學品第地位;二是從文本的角度出發,研究其內部構成,并對其風格進行整體性把握。

面對這兩種理論方向,唐代批評家在繼承之余,頗有推進和發明之功。如中唐皇甫湜緊承劉勰的做法,通過具體的建筑物比較不同的文本,推動了文本風格論。《皇甫持正文集·論業》云:“燕公之文,如楩木枝干,締構大廈,上棟下宇,孕育氣象,可以變陰陽閱寒暑,坐天子而朝群后。”又云:“權文公之文,如朱門大第,而氣勢宏敞,廊廡廩廄,戶牖悉周;然而不能有新規勝概,令人竦觀。”這里是對唐代張說和權德輿兩人文學作品的評論。其中,皇甫湜以大廈論張說之文,認為其如上棟下宇之結合,內蘊深摯之氣象,能經受晝夜輪換和四季更迭,可供皇家政事之用,極言其作品風格圓融貫通、適合時宜;對于權德輿之文,皇甫湜以大第為喻,承認其作品氣勢宏闊、體制該備,但由于沒有珍材貴木佐助,以致不能給人新奇之感。言下之意即是說權德輿文風流于宏大遼闊,缺乏新意,使人雖能嘆其宏壯,卻無法細細玩味。從建筑類別上看,大廈、大第是一致的。但皇甫湜的側重點卻不盡相同。就大廈而言,皇甫湜取其棟宇組合,強調其內部空間的渾整性和功能性;就大第而言,皇甫湜取其建筑材料的安排,重視珍貴木材所蘊藏的奇特、新異內涵。可見,建筑物的具體形態能夠作為判別文本風格的依據。這就通過對建筑物的具體觀照,細化了劉勰一筆帶過的文本風格論。

晚唐張為則借助院落系統內建筑物的空間序列,營造出一種賓客拜訪主人的禮儀序列,從而形成了迥異于才華觀和品第論的文學宗派論。其《詩人主客圖》以風格類型為標準,以主客關系為參照,將中、晚唐詩人劃分為6派。其中,樹立文學標桿之人稱為主,包括白居易為廣大教化主,孟云卿為高古奧逸主,李益為清奇雅正主,孟郊為清奇僻苦主,鮑溶為博解宏拔主,武元衡為瓖奇美麗主;學習或延續其文學風格的人則稱為客,且據其文學成就之高低,可分為及門、升堂、入室和上入室4個階次。如白居易之下,及門者有費冠卿、皇甫松等10人,升堂者有盧工、顧況、沈亞3人,入室者有張祜、羊士諤和元稹3人,上入室則僅有楊乘1人。這就在賓客之中形成了一種品第序列,但因這些人均有共同的效仿對象,即位于室中之奧的主人,則主客之間便形成了一種宗派關系。這種關系形成的核心,在于尋找或發現一個具有引領性意義的作者,使之成為可供學習、效仿的榜樣,就像一家之內,以主人為長,一國之內,以君主為尊。此一理論以傳統的院落建筑形態為基礎,以其內部建筑物的禮儀屬性為內核。

唐代以后,文本風格論和文學宗派論有所豐富和發展。在風格論上,出現了以建筑類別解釋文本風格的新情況。如宋人李廌云:

故其言迂疏矯歷,不切事情,此山林之文也。其人不必居藪澤,其間不必論巖谷也,其氣與韻則然也。其言鄙俚猥近,不離塵垢,此市井之文也。其人不必坐廛肆,其間不必論財利也,其氣與韻則然也。其言豐容安豫,不儉不陋,此朝廷卿士之文也。其人不必列官守,其間不必論職業也,其氣與韻則然也。其言寬容忠厚,有任重容天下之風,此廟堂公輔之文也。其人不必位臺鼎,其間不必論相業也,其氣與韻則然也。

這里李廌分別以山林、市井、朝廷和廟堂4種空間表示四種文體,并明確指出它們的區別并非因為作者身份和文本內容,而是來源于文本的氣韻,足見其乃是以建筑類別為喻說明文本風格。

元人盧摯曰:

漢文,司馬相如、揚雄,名教罪人,其文古。唐文,韓、柳外,元次山近古,樊宗師作為苦澀,非古。宋之文章,家數尤多。老歐之雅粹,老蘇之蒼勁,長蘇之神俊,而古作甚不多見。蓋清廟茅屋謂之古,朱門大廈,謂之華屋可,謂之古不可。……夫古文以辨而不華、質而不俚為高,無排句,無陳言,無贅辭。

清廟最初為周公奉祀文王的宗廟,茅屋指樸素無華的房子,二者并稱意在說明建筑物古樸簡約,如《左傳》云:“清廟茅屋,大路越席,大羹不致,粢食不鑿,昭其儉也。”它們與華麗的朱門大廈形成鮮明對比。此處比較漢代以迄北宋諸家文章之風格,指出司馬相如、揚雄和韓愈等人的文章頗有古風,而元結之文稍有古風,至于樊宗師、歐陽修、蘇洵和蘇軾之文雖各有特色,但卻不多見古風。這就好比清廟茅屋和朱門大廈之別一樣,形成一種樸拙與華綺的風格對照關系。

又如明人朱奠培言:“王維之作,如上林春曉,芳樹微煙,百囀新鶯。”而“岑參之作,如魯靈光殿,崢嶸突兀,規模軒豁”。上林即漢武帝時建成的園林建筑,魯靈光殿則是魯恭王時建成的宮廷建筑,二者分屬不同的建筑類別。以此觀唐詩風格,王維之詩以自然清新取勝,岑參之詩則以雄壯豪邁見長。再如清人張謙宜說:“六朝如煙花巷,五代則卑田院也,明如雜貨鋪,無所不有,真古器絕少。”這也是根據建筑類別之不同來判別文本風格,只不過是將評論范圍擴大至某一歷史階段的文章。上述表明,宋以后批評家注重從建筑類別入手文學風格,豐富和拓寬了文本風格論的理論內涵。

在宗派論上,則出現了以奧和門言說宗派譜系之代表性人物的新情形。這重點體現在對古文宗派的闡述和批評之中。宋人王正德《余師錄》記張云叟之言曰:“本朝自明道、景祐間始以文學相高,故子瞻、師魯兄弟、歐陽永叔、梅圣俞為文,皆宗主《六經》,發為文采,脫去晚唐五代氣格,直造退之、子厚之閫奧,故能渾灝包含,莫測涯涘。”這里區分了兩類作者,一是以蘇軾、尹師魯、歐陽修和梅堯臣為主的宋人,二是以韓愈和柳宗元為主的唐人。宋人文學成就的取得,其原因在于以六經為寫作范本,其體現則是直達唐人之閫奧。這就突出了韓柳之文的典范意義,暗示了其對六經之文的繼承關系。“歐陽公登第為官,始學古文。其志已高,由昌黎途轍,徑窺龍門堂奧。”此處同樣是說宋人借韓愈之文通達古人,取得成就。但以道路言說韓愈,以堂奧指涉司馬遷,則隱指了韓愈與司馬遷之間的師承,并突出司馬遷文章的代表性。可見,在“六經—漢人—唐人—宋人”這一古文宗派譜系中,司馬遷、韓愈和柳宗元諸人具有節點性意義。

明人茅坤《唐宋八大家文鈔評文》曰:“昌黎韓愈首出而振之,柳柳州又從而和之,于是始知非六經不以讀,非先秦兩漢之書不以觀,其所著書、論、敘、記、碑、銘、頌、辯諸什,故多所獨開門戶。”即是說韓愈以六經和秦漢之文為學習對象,成了后世多種文體寫作的典范。對此,茅坤進一步說:“書、記、序、辯、解及他雜著,公所獨倡門戶,譬則達摩西來,獨開禪宗矣。”在門戶之喻的基礎上,茅坤以達摩從西而來,乃創禪宗為喻,說明了韓愈在古文宗派上的突出地位。其后,宋代文人承韓愈之風,而有所新變。如清人劉大櫆曰:“退之《諱辨》結處,反復辯難,曲盤瘦硬,已開半山門戶。”即是說王安石瘦勁之風襲自韓愈之文。又如吳鋌云:“永叔則以妙遠化退之之面貌而盡易之,介甫則以瘦勁化退之之面貌而盡易之,此皆從退之門徑入而能脫化者也。”這是說歐陽修、王安石皆效仿韓愈,后乃能有所創新,自立門徑。可見,在古文宗派譜系中,宋以后的代表性人物為歐陽修和王安石。這就以門戶之喻延續了前述室奧之喻的批評脈絡,點明了古文宗派在各個歷史時期的突出代表和寫作典范。

可見,中國文學批評以宮室為喻說明批評思想,導引于孔子和子貢以墻、門、堂和室言說作者才華之別。其后,揚雄和鐘嶸繼續以此為喻,發展出了評騭作者能力高低的文學品第論;孔融則以后室之奧喻作者能力,完善了以院落系統闡發才華觀之譜系。到了劉勰那里,此前一直隱藏于作者批評之中的文本被作為言說對象正式提出來,顯現出了宮室之喻的文本批評維度。對此二種批評方法,唐以后批評家如皇甫湜、張為、李廌、盧摯、茅坤和張謙宜等人進一步演繹,發展出了作者宗派論和文本風格論,并通過靈活多變的表達方式,擴充了宮室之喻的理論言說形式和內容。

總之,以宮室理解文學,中國文學批評形成了兩種批評方式:一是包括才華觀、品第論和宗派論在內的作者批評。其中,品第論以院落空間的尊卑之分為建構基點,宗派論則在此基礎上,進一步以院落空間的主賓之別為理論支撐;二是以風格論為主要方向的文本批評。在此,宮室的具體形態和類別乃是文本批評理論最為集中的取譬對象。這兩種批評方法互為表里、互相補充,展現出了中國文學批評注重禮儀分判和風格區別的特質。

三、營造法式與創作技藝

宮室營造技藝是中國最為獨特的經驗之一。這是因為它是一種對泥土和木材進行靈活加工、運用的“土木之功”。其中,泥土主要被用來夯筑臺基、建造墻壁、鋪設道路和燒制磚頭、瓦片,木材則被用以建造房屋的整體框架、荷重支架和立體空間,二者合理搭配構成了中國傳統建筑。對此,梁思成說:“它的特征性形式是立在磚石基座上的木骨架即木框架,上面有帶挑檐的坡屋頂。木框架的梁與柱之間,可以筑幕墻,幕墻的唯一功能是劃分內部空間及區別內外。”可見,泥土具有基礎性作用,木材則具備結構性意義。這與世界其他文明以石頭為主要材料而形成的營建技藝傳統形成鮮明對比。在維特魯威《建筑十書》、帕拉第奧《建筑四書》和阿爾伯蒂《建筑論》中,石頭作為建筑的結構性要素被予以高度重視,而泥土和木材的地位則相對次要。李約瑟注意到中西文化差異,他發問:“為什么中國人在他們整個歷史上系統地用木材、磚瓦、竹和灰泥建造房屋,都從不使用石料,而石料在其他文化中如希臘、印度和埃及都留下了那樣持久的紀念物呢?”中國建筑技術的獨特之處,就在于它是一門以泥土為基礎、以木材為核心的材料處理技藝。

此一建筑傳統影響了劉勰論文的思維方式,產生了以土木營造為喻說明文學創作技藝的表達方式。如《文心雕龍·詮賦》云:“然賦也者,受命于詩人,拓宇于楚辭也。”這里談及賦、詩和辭三種文體之間的創作關系。其中,針對賦與楚辭的關系,劉勰以“拓宇”進行說明。宇為屋檐,拓宇表示延展屋檐。其具體工序是先延長屋頂上與棟、楣和庪相交的椽木架子,進而在其上以泥土澆筑固定瓦片,使之完全覆蓋屋架,并漫過椽木向下垂的末端。以拓宇之技言辭、賦關系,意在說明賦承襲了屈原《離騷》“廣聲貌”的創作特點,并對之展開進一步演繹,最終形成了“極聲貌以窮文”的創作模式。這表明,賦體雖然得名于詩,但其文學特色卻根源于對楚辭的繼承與發展。又如《文心雕龍·附會》曰:“何謂附會?謂總文理,統首尾,定與奪,合涯際,彌綸一篇,使雜而不越者也。若筑室之須基構,裁衣之待縫緝矣。”基,《說文解字》曰:“墻始也。”構,《說文解字》釋為:“蓋也。”段玉裁注云:“冓,交積材也。凡覆蓋必交積材。”基、構合文,一般指房屋的基本結構或整體框架。如《水經注》云:“翼臺左右,水流徑通,長廡廣宇,周旋被浦,棟堵咸淪,柱礎尚存,是其基構可得而尋訪。”又言:“又徑明堂北,漢光武中元元年立。尋其基構,上圓下方,九室重隅十二堂。”劉勰以筑室先須謀劃基構論附會之法,意在指出寫作文章應注重整合文理、統貫首尾、合理取舍排列文字,以使其內涵豐富而不紊亂。此一強調謀篇布局之重要性的觀念,折射出一種結構性思維。在劉勰看來,作者要像建筑師設計房屋結構那樣,事先對文章進行整體性把握,才能有效掌控寫作,做到游刃有余。

在營造技藝之外,還形成了另一類技藝行為,即使用之技。人們出入房屋,便涉及對門的開關,由此產生轉門之技。轉門之技亦可被用以說明文學創作技法。在中國古代,決定門之開關的部件有二:一是前文提到的樞機,即與門板連于一體的垂直轉軸;二是安置于門中間的橫木,常被稱為“關鍵”。《說文解字》曰:“關,以木橫持門戶也。”又言:“鍵,鉉也。”段玉裁注:“鉉也。謂鼎扃也。以木橫關鼎耳而舉之,非是則既炊之鼎不可舉也,故謂之關鍵,引申之為門戶之鍵閉。”又另據許慎云:“扃,外閉之關也。”可知,關為從門內持橫木以關,鍵為從門外持橫木以閉,關與鍵合文,則指關門之橫木。只有有序操縱樞機和關鍵,才能使門開啟或關閉。

這一技藝為劉勰所吸收,他常以之闡釋具體的創作技巧。一方面,以門之開、關分別論風格之創立和關文之寫作。如《文心雕龍·諸子》曰:“夫自六國以前,去圣未遠,故能越世高談,自開戶牖。”劉勰論先秦諸子,指出其去圣未遠,乃能超越世俗發表宏論。這就導致他們“自開戶牖”,即各自形成獨特的風格,乃有百家爭鳴之盛。可見,開啟門窗的批評內涵在于追求創新,展現出迥異于傳統的文學新貌。

又如《文心雕龍·書記》言:“關者,閉也。出入由門,關閉當審;庶務在政,通塞應詳。”這里不僅直接以門之“關”命名用于官員之間互相質詢的一種公文,還以門之關閉動作來談論其具體的創作要訣。因為人出入房屋皆要經過門,所以把它關掉時應該相當審慎,不可絲毫馬虎。與之相對應,由于關文中涉及的各種事務都關乎國家政治,故而對其是否得到順暢處理均應詳細了解和考察。這就要求官員在知曉事情的來龍去脈的基礎上,仔細詳實地記錄其具體的實施情況,以供其他官員閱讀和詢查。所以,寫作關文與關閉門戶一樣,均應以謹慎、嚴肅的態度對待。

另一方面,以樞機、關鍵之運行言構思和用典技巧。《文心雕龍·神思》云:“神居胸臆,而志氣統其關鍵;物沿耳目,而辭令管其樞機。樞機方通,則物無隱貌;關鍵將塞,則神有遁心。”神內蘊于心胸,物外顯于耳目,前者以志氣為重,后者則以辭令為重。恰當使用辭令以使事物完全呈現,有似門樞運轉圓通;充分發揮志氣以使神意真正顯現,則猶如關鍵運行順暢。辭令顯物,志氣明神,方能實現真正的“神與物游”。可見,文章之運思若能如門之流暢運轉,便能最終實現語言、事物和心意三者的融會貫通。

《文心龍雕·議對》言:“故其大體所資,必樞紐經典;采故實于前代,觀通變于當今。”紐為繩結,與樞合用表示事物的核心環節。此處名詞動用,意在指出創作議對文時,應充分理解和把握經典文本,使其歷史事跡為當下所用。對此,《文心雕龍·事類》進一步論道:“故事得其要,雖小成績,譬寸割制輪,尺樞運關也。”如果文章使用典故恰到好處、切中要害,即便所用之事無關大雅,那么亦能取得良好的文學效應。這就好像一寸之割足以控制車輪,一尺之樞可以轉動門扇。這說明適當地使用典故,不僅為議對文的要訣,更是一切文章的制勝之器。

總之,劉勰以轉門之技為喻,對中國文學創作技巧進行了多層面的探討,包括文學風格之創立、政治公文之寫作,以及文章之構思和用典技巧。這就從宏觀和微觀兩個角度溝通了轉門與作文之間的關聯,彰顯出了文學創作的技藝特質。

劉勰以宮室之營造和使用技藝觀照文學創作,對后世文學批評產生了深遠的影響。一方面,這體現在以轉門之技揭示文學之技藝性的闡述方式,廣為后世批評家所繼承和發揚。唐、五代詩格中,就出現了大量與門有關的文論話語。如皎然就將《詩式》“不用事”“作用事”“直用事”“有事無事”和“有事無事、情格俱下”五格稱為“列為等第,五門互顯”,舊題賈島《二南密旨》所列論詩十五條作結為“以上一十五門,不可妄傳”,徐衍《風騷要式》則直接以“君臣門”“物象門”“興題門”“創意門”和“琢磨門”立篇行文。對此,張伯偉認為:“‘門’可以是一種寫作范式,也可以是一種藝術手法。”這可謂再次凸顯出門的文學批評意義,強化了其所隱含的技藝內涵。

進入宋代以后,轉門之技的文學技藝意味被發揮得更為集中深入,這是因為人們多以之來說明文本的語句遣用問題。先言開關門之喻。南宋魏天應曰:“先開其剛與剛柔作兩門,關取柔放其中;開其定天下、治天下作兩門,關取理天下放其中,是之謂‘雙關體’。”這是通過對方能甫《光武以柔道理天下論》的解讀來說明“雙關”體。此文分別以剛和柔、定天下與治天下行文,即開兩門。其中,柔之于剛,理天下之于定天下、治天下,更為重要,故作者立其意,將二者關于門之內。這就形成“以柔道理天下”的雙關之體。可見,以門之兩扇及其開關動作喻文本句法,既顯示出語句與語句之間的相互關聯,也凸顯出作者在行文過程中對語句意義的判斷和取舍。

又明代李騰芳釋“扭”時云:“扭者,將客主意交互相扭也。其法亦用之不同,有前面立兩個議頭,作兩扇門了,卻即從門以下將兩意卸定一扭,然后去一邊,獨重一邊入題。”他以歐陽修《有美堂記》為例,指出該文先言世間難有美樂相兼之地,進草野之鄉能得山水之美、入通衢都會可覽人之麗和城之富,乃是開立兩門;其后言羅浮、天臺、衡岳、廬阜、洞庭等逐臣所樂之地在僻陋之邦,物盛人聚則在金陵、錢塘之地,此為一扭;繼而言金陵、錢塘雖大,但皆僭竊于亂世,使人心生悲愴,則為再扭。一扭與再扭之間,形成語意的反差,層層深入,使文本的含義不斷延伸和衍化。但此二扭的意旨仍緊隨前文“美樂難以相兼”的論點而發,實際上是在不斷地回應和強調開篇之“兩門”。所以,扭因門而生,門因扭而立,二者形成一種相輔相成的關系。

再言關鍵與關鎖之喻。關鍵與關鎖,一為門的閉合之器,一為門的閉合動作。其中,關鍵常與“為”“作”等詞搭配,表示語句之過渡。朱宗洛云:“此一篇大文,只用幾句作線,為通篇關鍵,此其文之所以有續無斷也。”這是說司馬遷《報任安書》中,以“尚何言哉”“且事本末未易明也”和“未易為一二俗人言也”和“此可為智者道,難為俗人言也”四句為線,串接起了前之“獨抑郁而誰與語”和后之“要之死日,然后是非乃定”,完整地表達了“推賢進士”這一主旨。朱宗洛以“為關鍵”統括上述四句,并以“有續無斷”點明了其所隱含的承上啟下功能。方宗誠曰:“此乃先言文王時勢之難,后言見在時勢之易,而以‘齊人有言’數句,在中間作上下關鍵,局更奇橫。”與朱宗洛類似,方宗誠稱“齊人有言”數句位于《孟子·公孫丑篇》中間,并指出其“作上下關鍵”,足見其過渡意義。對此,何家琪明確指出:“關鍵即樞紐也。置于文中,以綰前后。……韓文《楊燕奇碑》,中間總敘,結上起下,其法本《管子》。”他以韓愈《楊燕奇碑》為例,指出關鍵居于文中,起總敘的作用,目的在于“結上起下”。可見,中國文學批評取意關鍵在門戶上的中間位置,并結合其動作性,表示語句在上下文中的過渡功能。

關鎖則不同。它往往位于文本或段落的末尾。如林岫指出:“段末處閉結,有單鎖、步步鎖;篇末處閉結,有總鎖。”關鎖更側重于表示語句之總結。唐彪《讀書作文譜》記柴虎臣釋“關鎖”之語曰:“鎖者,文勢至此極流,須用關鎖。如山翔水走,不得一鎖,使大氣結聚,必不成州縣市鎮也。文章若無關鎖,則隨筆所之,難免散漫之患。”文章語意流動有其終結之處,必用關鎖之法。正如州縣市鎮之營造,必須鎖山鎖水,以使大氣結聚。這就點明了關鎖之后產生的效果,在于聚氣,在于總結。對此,張時中說得更清楚:“屋中放多少物件,一關鎖,則一件跑不出;文之關鎖,亦猶是也。分敘之下,必有一筆以合攝之;否則,紛如亂絲矣。”作文如貯藏物件于宮室之中。分筆鋪敘,有如置物于室;一筆合撮,則如關門防失。這一關鎖之筆,其作用就在于梳理和總結分筆之意,使文章井井有條。正如來裕恂所言:“鎖者,關鎖也。文無關鎖,則門闥洞開,氣不凝聚而無余韻矣。”文章善用關鎖之法,正似門闥閉合,有助于文氣凝聚,韻味叢生。在此意義上說,中國文學批評中的關鎖之喻,乃是以關鎖的閉合動作及其產生的作用,來說明文本語句的末尾位置及其總結和概括功能。

另一方面,以木構之技揭曉文學之技藝性的闡述方式,得到了更為具體的推進。這主要體現在人們通過運用立柱、架梁和疊椽等喻字詞,說明文本語意的變化與關聯。陳繹曾《文筌》總結排賦之法,有虛排、實排、用事和請客四種,其具體內容雖有所分別,但均是以“立柱”言其字詞鋪展之法。歸有光讀王陽明《玩易窩記》也用此語:“篇內發明易理,而以觀象玩辭、觀變玩占立柱,下即雙承竹節推去,是謂兩柱遞文。”茅坤評蘇轍《齊州閔子廟記》一文亦言:“閔子所以不仕季氏為一篇柱子。”又如張謙宜曰:“《秦論》一板立兩柱,又板分兩扇,讀之只覺錯綜。”同樣是以立柱評說文本。這表明,在中國文人筆下,宮室立柱活動往往被視為說明文本筆法的對象。

這在八股文批評中體現得尤為明顯。如莊元臣《行文須知》就以立明柱和暗柱為喻,說明八股文本中的兩種不同筆法。八股文的主體,為提比、中比、后比和束比。每比分為上下兩股。首先,陳與郊《學如不及》的中比上股以“知”行文,下股以“行”行文,乃是以知行作明柱;其次,馮開之《子貢問士》的中比上股之“任”“行”“合”“用于國家”“可以為使”,分別與下股之“惜”“名”“成”“使于他邦”“可以專對”一一對應,則是以事物之對應次序立暗柱。在中國古代宮室中,明柱表示至少有一個柱面外露的構造柱,暗柱則是沒有一個完整表面外露的構造柱,一般藏于墻體之中。兩根明柱或兩根暗柱之間,往往相立平行而不相交。八股文中,一比之上下股間,句子長短、字數多寡以及聲調緩急,均須兩兩相對,但又不能語詞重復、意思疊沓。以明柱和暗柱喻八股文上下股之筆法,正是捕捉到了兩柱平行不相交與兩股不可合掌之間的對應關系,既強調了文本句法的“定”與字法的“變”,又凸顯出了文本內部意義的差異感和對稱性。

莊元臣還以柱、梁和椽相交而成架,說明詞轉意聯的情況。《論學須知》云:“何謂‘虛實相替’?蓋起初因實字生虛字,后即以虛字替實字,如架屋者,因地立柱,因柱架梁,又因梁架椽,重重搭架而飛構也。”宮室之房架,乃由柱、梁和椽等構件相互搭構而成,構件與構件之間往往相互配合,相互成就。這種關系可用于說明文本中所運用的“虛實相替”之法。實字為虛字所替的過程,就是柱、梁、椽等構件的疊架過程。后者以前者為基礎,故而具備指代前者的功能。對此,莊元臣以蘇軾《策別》第六“課百官”之“歷法禁”一條為例進行了說明。“昔者圣人制為刑賞,知天下之樂乎賞而畏乎刑也。是故施其所樂者,自下而上……施其所畏者,自上而下。”先以“刑”“賞”二“實”字立意,又以“畏”“樂”二“虛”字替之。替換之間,“畏”“樂”就具備了“刑”“賞”的含義,于是單言“畏”“樂”,便可明“刑”“賞”之意。此處所謂“虛”“實”,并非語法所指,而是表示文字之間的差異,及其背后所形成的語意關聯。雖然柱、梁和椽之平行和相交關系,均成了寫作中字詞使用的參照對象,但其側重點有所不同。以平行之柱喻字詞變換,凸顯的是文意的差異和對舉;以相交之柱、梁和椽喻字詞變換,強調的是文意的聯系與互釋。這表明宮室構件的不同空間搭配,具有不同的隱喻內涵和批評意味。

李漁直接用宮室的間架來描述戲曲的結構:“至于結構二字,則在引商刻羽之先,拈韻抽毫之始。……工師之建宅亦然:基址初平,間架未立,先籌何處建廳,何方開戶,棟需何木,梁用何材,必俟成局了然,始可揮斤運斧。”李漁認為結構發生、創建于文字寫作活動之前,正如間架確立于實際的營造活動之前。此外,搭建房屋木架并對之進行裝飾,還被用以言說整體層面的文學創作技藝。在談論戲曲的賓白時,李漁說:“曲之有白,就文字論之,則猶經文之于傳注;就物理論之,則如棟梁之于榱桷。”榱桷指位于檁上支撐屋面和瓦片的木板,但它們需在搭構棟梁之架的基礎上才得以實現。賓白之于戲曲,正如棟梁之于榱桷,乃是戲曲得以呈現的重要元素。這就啟發人們要對文章的重點部分進行精心地創作。李漁又說:“所言八事無一事不新,所著萬言無一言稍故者,以鼎新之盛世,應有一二未睹之事、未聞之言以擴耳目,猶之美廈告成,非殘朱剩碧所能涂飾榱楹者也。”美廈之成,應以鮮亮奪目的顏料裝點榱楹,方能出眾。文學亦應追求新言、新事,以顯示時代風貌。這就啟迪作者不綴陳言,言之有物。可見,文學之遣詞造句、鋪排篇章,和宮室之木構、彩飾一樣,均講究一定的規則和技藝。

總之,通過對宮室營造之技和使用之技的取喻,人們從總體上闡明了文學寫作問題。這是因為文學寫作是一種對文字材料進行調遣的創造性活動,它要實現語意之間的連綴、轉換和貫通。創作具有一定的技藝性,這與宮室的營造和使用技藝是相通的。

結 語

作為居住空間的宮室,不僅具有經濟價值和實用功能,更具備強大的理論建構功能。宮室是一個運用土木材料構筑而成的立體空間,不同構件和單位之間,往往具有一定的空間關系,并隱含著一定的禮制指涉,這為抽象的理論建構提供了具體的參照物。以宮室隱喻文學,人們的意圖在于借助可視、可感和可知的空間關系說明文學規律,進而實現理論闡發的具象化。

宮室之喻并非憑空產生,它肇端于宮室的禮制定位。中國古代宮室的基本形態是圍合式院落,它常被賦予區分身份和等級的功能,這成了宮室之喻賴以形成的物質條件。宮室的物質形態與制度形態之間存在著有機的聯系,面對作為物質存在的宮室,人們在居住和使用的基礎上,賦予它以豐富的制度意義,使之從基礎性的現實之物延伸為意識性的概念之物。這就實現了事物與概念之間的對接,拓寬了宮室的存在方式,彰顯出鮮明的文化建構意義。可見,宮室之喻乃是一種物質、觀念和符號三者緊密聯結的認知方式。

中國文學批評以宮室喻文學,形成了一種文化表征。斯圖爾特·霍爾說:“表征是在我們頭腦中通過語言對各種概念的意義的生產。”一方面,宮室之喻溝通了文學與建筑,它以相對固定和明確的語言形式闡發文學經驗,形成一種具有中國特色的表述方式;另一方面,宮室之喻延長了作為物質存在的宮室的話語鏈條,使之涵蓋了更加廣泛的話語范圍,顯示出頑強的文化生命力,甚至成為一種公共表征。從這個意義上說,作為中國建筑典范的宮室融匯到了人們的精神生活之中,它所凝聚的所指意義已超出了建筑范圍,顯示出極強的文化滲透力和歷史延續性。