國企改革抑制僵尸企業的形成嗎

——以外部監管為例

一、引 言

處置僵尸企業是中國產業升級和供給側改革中亟待解決的難題之一。產業升級必然伴隨新興產業的興起及夕陽產業的衰退,這一過程中包含著大量的企業進入和退出。然而,由于政企“合謀”、銀行規避不良貸款等多種原因,部分本應退出市場的低效率企業靠外部“輸血”繼續存在于市場中

,最終形成“僵而不死”的僵尸企業。大量研究指出僵尸企業對一國經濟發展存在諸多的負面影響。例如,Ahearne和Shinada(2005)認為僵尸企業的存在是導致日本經濟停滯的原因之一

;Shen和Chen(2017)發現僵尸企業導致中國產能過剩并通過排擠效應惡化了這一情況

;Andrews和Petroulakis(2019)通過使用歐洲11國數據發現僵尸企業的增加導致市場擁擠并抑制高生產率企業的增長

。因此,僵尸企業問題不容忽視,加速僵尸企業出清有利于促進企業實現正常的進入/退出,釋放經濟資源,重新煥發市場經濟活力,促進產業升級。國家層面也逐漸注意到僵尸企業的危害性。自2013年起,僵尸企業開始在政府會議中屢被提及,在此背景下研究如何抑制僵尸企業的形成及促進僵尸企業出清具有重要的現實意義。

對式(7)和(8)依次求p和q的偏導數得到雅可比矩陣,通過對復制動態方程的分析,復制動態方程的平衡點就是(漸進)局穩定的,該平衡點即為演化穩定策略,可知存在以下五種情況:

同時,國有企業是國民經濟發展的中堅力量,為我國經濟建設做出了巨大貢獻,但也存在一些“疑難雜癥”。例如,委托-代理問題、政企不分家等導致國有企業在一定程度上缺乏競爭力及創新精神,但同時它又能獲得較多的資源,從而阻礙了行業的資源配置。相比于其他所有制性質的企業,國有企業在國民經濟及就業中往往扮演著更為重要的角色,在面臨倒閉、資不抵債時更易獲得國家及銀行“輸血”,致使其更難以及時退出市場,進而成為僵尸企業。雖然在各種所有制形式的企業中都存在僵尸企業,但國有企業中僵尸企業占比最高

,因而重點考察國有僵尸企業的問題更具重要意義。此外,為克服國有企業存在的弊端,政府不斷出臺相關政策以促進國企改革,提高國有經濟的競爭力。其中,一個重要舉措為2003年4月6日成立國務院國有資產監督管理委員會(即“國資委”),使國企改革邁入了新階段。國資委的成立旨在通過指導推進國企改革和重組、對監管企業進行業績考核等手段使國企資產保值增值。在此之前,國有企業由多個部門共同監督管理,存在權責不清、管理混亂低效等問題,國有資產保值增值的責任難以落實

。那么,一個自然的問題是:國資委成立帶來的外部監管的增強究竟產生了怎樣的經濟效益呢?本文使用2000—2007年企業層面微觀數據,從僵尸企業的視角出發,考察外部監管增強對國有企業和行業資源配置的影響,可能的邊際貢獻如下:

第一,拓展如何依靠非市場機制促進國有僵尸企業出清的研究。本文重點關注國有僵尸企業,全面分析外部監管在國有僵尸企業處置中的作用。鑒于國有企業關系國計民生,通常需向市場提供公共品,兼顧維護社會穩定,具有一定的公益性質,利潤最大化往往不是其最終目標,因而完全依靠市場機制完成國有僵尸企業的出清可能并不適用于所有國有企業,外部監管作為一種非市場方式能否彌補市場機制在國有企業中的缺失、抑制僵尸企業的形成呢?下文對此展開實證檢驗,目前鮮有文章從該角度研究僵尸企業的出清問題。另外,首次探討外部監管是否通過提高國有企業所有制改革成效進一步抑制了僵尸企業的形成,從而識別僵尸企業處置中市場機制與非市場機制的疊加作用。

第二,延伸國企改革如何促進資源優化配置的研究。僵尸企業自身幾乎沒有創收能力,但憑借一些非經濟因素仍能得到補貼或貸款,擠占了正常企業的資源,使社會經濟資源流向低效率的經濟主體而形成資源錯配。本文進一步考察國資委成立帶來的外部監管增強是否通過減少國有僵尸企業降低了資源錯配程度,發現這一渠道是成立的且外部監管主要通過減少國有僵尸企業來促進企業間的資源再配置,對深化國有企業改革、促進僵尸企業出清以優化市場資源配置具有一定的參考意義。

二、相關文獻綜述和機制分析

(一)相關文獻綜述

與本文直接相關的文獻有兩類:一類是關于僵尸企業處置的研究;另一類是關于國企改革績效的研究。

H

:國資委成立帶來的外部監管可能通過提高企業資產收益率、生產率、創新能力及實際支付利息和減少理論支付最小利息來降低國有企業成為僵尸企業的概率。

2.關于國企改革績效的研究。大多數文獻集中于對國有企業所有制改革的研究上,與本文最為接近的是方明月和孫鯤鵬(2019)的研究,他們發現混合所有制改革有利于僵尸企業“治愈”

。目前,關于國有企業所有制改革成效的文獻已較為充分,但國企改革是一項龐大的系統工程,國企改制只是其中的一部分,且這一政策不可能覆蓋所有類型的國企。此外,國企改制中也存在不少的問題(如國有資產流失嚴重等)。2003年,國資委的成立使國企改革進入一個新的階段,目前對這一改革成效的研究還不充分。盛丹和劉燦雷(2016)、劉燦雷等(2020)發現國資委成立帶來的外部監管增強改善了國企經營績效,提升了國企改制成效并促進國有企業的創新水平

。基于此,本文進一步考察國資委成立對僵尸企業處置及行業資源配置的影響。

(二)機制分析

1.企業經營表現。這里,僵尸企業主要指已停產、半停產、資不抵債或一直處于虧損狀態卻依靠國家補貼或銀行貸款繼續經營的企業。可見,僵尸企業的一大特點是經營績效不佳,在現有僵尸企業的處置方法中,通過提高僵尸企業經濟績效而使其復活不失為一條有效路徑。一般來說,企業資產收益率提高時,表明企業具有更強的創收能力,其對政府補貼和銀行貸款的依賴程度大大降低,進而成為僵尸企業的概率也下降。同時,國資委的成立通過加強監管促使政企分家,以促進國有企業的資產保值增值,因而該舉措可能導致企業資產收益率提高。事實上,盛丹和劉燦雷(2016)發現國資委成立確實對企業利潤和規模具有改善作用

。據此,我們認為國資委的成立可能通過提高企業資產收益率來降低國有企業成為僵尸企業的概率。此外,現有研究指出國資委成立對國有企業生產率和創新能力具有改善作用

,而企業生產率和創新能力的增強是提高企業經濟活力和競爭力的關鍵渠道。當企業競爭力提升時,僵尸企業可能起死回生或促使原本即將成為僵尸企業的企業重新調整后又回到正常企業的軌道

。

根據Caballero等(2008)的研究,若企業實際支付利息低于按市場利率計算的理論最小利息時,則認為該企業獲得了銀行的利率優惠并被識別為僵尸企業

。依此識別方法,企業實際支付利息增加或理論支付最小利息減少,該企業成為僵尸企業的概率將下降。國資委的成立通過加強清產核資、政企分家和業績考核等外部監管使國企運營更加規范化和市場化,銀行在此背景下對國有企業(或面臨改制的國有企業)予以信貸優惠時不確定性將增加,可能有選擇地進行信貸優惠或減少對部分國有企業的信貸優惠,從而增加國有企業的利息支出。因此,我們預期國資委的成立可能通過增加企業實際支付利息或減少理論支付最小利息來降低國有企業成為僵尸企業的概率。

老四的離去讓我緊張起來。空氣中散發著冷颼颼、陰森森的氣息,把我們留給艾瑞克,就像把一群小孩留給一個整天磨刀霍霍的保姆看著一樣。

1.關于僵尸企業處置的研究。Fukuda和Nakamura(2011)根據日本數據分析僵尸企業的復活問題,發現縮減僵尸企業的雇員及出賣其固定資產有利于促進僵尸企業復活

。蔣靈多和陸毅(2017)通過中國數據發現最低工資標準的實施抑制了僵尸企業的形成

。Borio和Hofmann(2017)認為歷次經濟周期后利息的下降可能降低了僵尸企業重組和退出的財務壓力

。蔣靈多等(2018)通過實證分析發現外資管制放松有利于降低行業中僵尸企業的比例

。盧樹立和何振(2019)發現金融市場扭曲促進了僵尸企業的形成

。范子英和王倩(2019)發現來自上級政府的轉移支付降低了補貼的效率,從而增加企業僵尸化的概率

。黃雨秀(2019)使用上市公司的省級面板數據,從政府管制的視角考察地方國資委設立對僵尸企業的影響,發現地方國資委的設立促進了上市公司中僵尸企業的形成

。

2.僵尸企業的動態變化。從動態視角看,減少僵尸企業可從兩個維度著手:一是減少新僵尸企業的形成;二是加快現有僵尸企業的處置。其中,處置現有僵尸企業包括促進現有僵尸企業復活和退出。綜上,國資委成立帶來的外部監管可能會改善國有企業的表現,提高企業的競爭力,因而我們預期外部監管能抑制新僵尸企業的形成。同樣地,對于現有僵尸企業,外部監管將促進其競爭力增強,企業逐漸盈利并與其他企業展開競爭,逐步擺脫銀行“輸血”的局面,最終實現復活而變為正常企業。此外,外部監管有利于政企分家,規范企業市場化經營,從而減少銀行及政府對僵尸企業的補貼,以促進資不抵債的僵尸企業退出市場。

H

:國資委成立帶來的外部監管可能通過抑制新僵尸企業的形成及促進現有僵尸企業復活或退出來減少國有僵尸企業。

3.國企改制。早在20世紀90年代,我國已開始推行國有企業所有制改革,通過國有企業改為混合所有制企業或民營企業等非國有形式企業來增強企業活力,以改善企業經營績效。目前,已有大量研究發現國企改制確實促進了企業經營績效的提升并提高了資源配置效率

。鑒于此,我們預期國企改制可能煥發了企業經濟活力,從而抑制僵尸企業的形成。另外,盛丹和劉燦雷(2016)發現外部監管確實提高了國企改制成效

。因此,我們預期外部監管通過作用于國企改制來抑制僵尸企業的形成。

“巴洛克”是一種代表歐洲文化的典型藝術風格,追求宏偉、奔放、夸張的效果,而巴洛克音樂的特色便是“速度與激情”!維瓦爾第是當時意大利巴洛克音樂的“高產大戶”,他一生創作過六百多首作品,其中最出名、最有新意的就是《四季》。維瓦爾第給《四季》中的每首協奏曲都單獨取了名字,分別是《春》《夏》《秋》《冬》,這就是最早的“標題音樂”。相傳他還巧妙地為每首作品配上了唯美的十四行詩,這也是之前的音樂家沒做過的(至于那詩到底是不是他本人寫的,就無從知曉了)。

H

:國資委成立帶來的外部監管通過提高國有企業所有制改革成效來降低國有企業成為僵尸企業的概率。

CYP2C9基因多態性對非甾體抗炎藥代謝及其消化道出血的影響……………………… 韓俊萍,李嘉琪,吳躍章,等(1·35)

三、模型設定、變量選擇與數據說明

(一)模型設定

本文采用倍差法,以國資委成立作為準自然實驗,考察外部監管對僵尸企業形成的影響,并構建如下的基準倍差法模型

參考蔣靈多和陸毅(2017)的做法,在基準回歸中使用線性回歸方法進行考察,在穩健性檢驗中又進行了一組非線性回歸。

:

=

+

×

+

+

+

+

眾所周知,僵尸企業通常效率低下、創收能力微弱,往往通過銀行信貸和政府補貼“茍活”,但這一生存方式擠占了正常企業本應擁有的社會資源,從而造成資源錯配

,不利于激活市場經濟。同時,現有研究也發現國有企業是我國制造業企業資源錯配的主要原因之一,但在2004年之后國有企業的生產率有所提升,資源錯配程度下降。聶輝華和賈瑞雪(2011)指出這一現象產生的原因可能與我國大部分地區成立了國資委有關

。那么,國資委的成立是否通過減少國有僵尸企業而優化了資源配置?接下來,我們詳細考察此問題。

(1)

其中,

、

分別表示企業和年份;

表示企業是否為僵尸企業的虛擬變量,若企業

在

期是僵尸企業,則

取值為1,否則取值為0;

為處理組的虛擬變量,與盛丹和劉燦雷(2016)的做法類似,

=1表示國有企業(為處理組),

=0表示外資企業(為參照組)。其中,國有注冊資本金占比不低于50

和企業控股類型為國有的企業定義為國有企業,外商資本金占比不低于50

的企業定義為外資企業

。

為外部監管的虛擬變量,國資委成立之后(即2003年之后的年份),我們選取

=1,否則取值為0。估計系數

是我們關注的焦點,所有估計結果的標準誤差均在企業層面進行聚類調整。關于控制變量集合

:企業生產率(

),使用OP法測算得到;企業規模(

),采用企業銷售額并取對數,企業銷售額以1997年為基期平減工業品出廠價格指數得到;企業年齡(

),以當年年份與企業開業年份的差衡量;企業資本密集度(

),采用固定資產與從業人員年平均人數的比值并取對數,以1997年為基期的固定資產投資價格指數對固定資產進行平減處理;企業負債率(

),以企業負債與資產總額的比值衡量;企業利潤率(

),采用企業利潤與銷售額的比值;企業是否出口(

),當企業出口時,

取值為1,否則取值為0。

和

分別表示企業和年份層面的固定效應,

表示隨機擾動項。

(二)僵尸企業的識別

當前,關于僵尸企業的識別方法主要包括CHK法、FN-CHK法及FN-CHK修正方法三類。在基準回歸中,本文主要借鑒唐語嫣等(2017)的做法來識別僵尸企業并構造變量

具體的計算公式詳見唐語嫣等(2017)的研究,限于篇幅,此處不再展示,作者備索。

。考慮到穩健性的需要,我們分別使用下述3種方法識別僵尸企業。根據唐語嫣等(2017)的僵尸企業識別方法構造變量

時,其中的利潤總額可能包含政府補貼等非經營性收入,而實際利潤可能為負,從而將一部分僵尸企業識別為非僵尸企業

。與唐語嫣等(2017)的穩健性做法一致,我們使用營業利潤代替利潤總額再次識別僵尸企業,得到的僵尸企業記為

。參考王永欽等(2018)的方法,識別后得到的僵尸企業記為

。另外,基于構造

中僵尸企業的識別方法,我們根據聶輝華(2016)的動態識別法對其進行修正,認為只有連續兩年被識別為僵尸企業的企業才被最終認定為僵尸企業并記為

。

這樣一來,你的上司會認真地考慮剛才給你下達的任務或要求的合理性。你與上司的溝通就會融洽許多,緊接著接下來的工作會容易很多,讓老板也明白了你的難處,做得不好也不會怪你,做好了對你更加贊賞。

(三)數據說明

=

+

+

×

+

+

+

+

四、基本估計結果

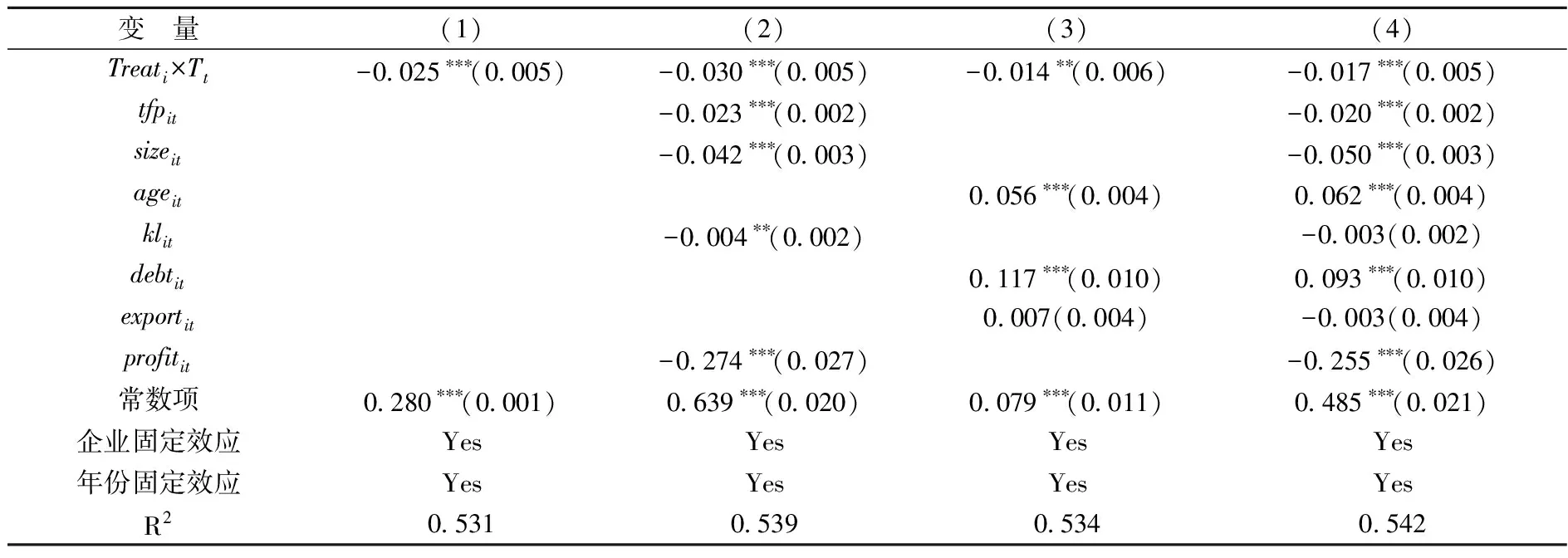

(一)基準回歸結果

我們根據模型(1)考察對國有企業的外部監管增強是否抑制了僵尸企業的形成(結果見表1所示)。(1)列為僅控制企業和年份固定效應而未加入其他控制變量的結果,交互項

×

的系數顯著為負。(2)、(3)列為分別加入部分控制變量的結果,

×

的系數依然顯著為負。(4)列加入了所有控制變量,

×

的系數在1

的水平上顯著為負,表明增強對國有企業的外部監管確實抑制了僵尸企業的形成,且該結論不隨計量模型的改變而改變。

(二)穩健性檢驗

為進一步驗證基準回歸結果的可靠性,本文使用多種方法進行穩健性檢驗。其一,參考蔣靈多和陸毅(2017)的做法,我們使用2000—2003年的樣本并以∑

×

代替模型(1)中的

×

進行回歸(

為一系列年份虛擬變量)

。結果表明,

×

的回歸系數都不顯著,驗證了平行趨勢的成立。其二,根據Lu和Yu(2015)的做法,在模型(1)中加入

×

以檢驗企業是否具有預期效應(

表示是否為2003年)

。結果顯示,該項并不顯著,表明預期效應并不存在。其三,依照Li等(2016)的做法,我們將處理組與參照組的選擇改為隨機

,構造新的核心解釋變量再次進行回歸,并將這一隨機過程重復500次,從而得到反事實估計系數的分布狀況。反事實系數分布圖顯示,反事實估計系數基本分布在0值附近,該安慰劑檢驗依然支持本文的基本結論。其四,在基準回歸模型中加入行業層面的關稅水平和外資企業數目,以控制貿易自由化和2002年外資管制放開政策的影響,發現其他政策沖擊并不影響本文的基本結論。其五,我們把基準回歸中的多期倍差法替換為僅使用2003和2005年兩期樣本下的兩期倍差法進行估計,本文的基本結論依然成立。其六,鑒于因變量為虛擬變量,我們還使用xtlogit模型進行一組估計,結果亦與基準回歸一致。其七,更換僵尸企業的識別方法,使用上文構造的

、

和

進行估計,發現結論依然穩健。最后,我們將基準回歸中的參照組由外資企業替換為私營企業進行一組估計,發現結果依然支持本文的基本結論

。

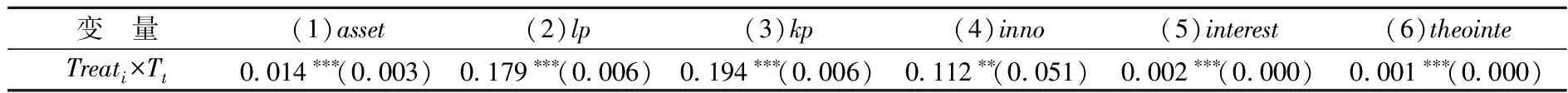

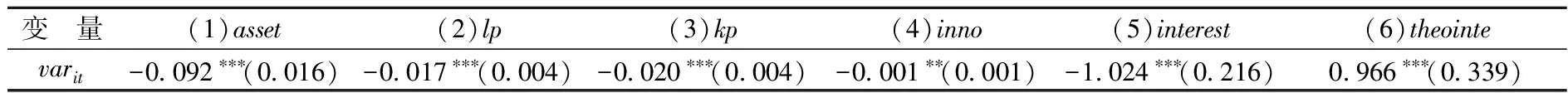

(三)影響渠道檢驗

以上研究,我們僅考察外部監管對僵尸企業的平均影響效應,并沒有考慮上述影響在不同樣本之間的差異。接下來,我們分別從行業和地區的視角進行探討。

=

+

×

+

+

+

+

(2)

其中,

表示一系列渠道變量(即企業經營表現):資產收益率(

),以營業利潤與固定資產總額的比值衡量;勞動生產率(

),采用企業總產出與從業人員年平均人數的比值并取對數;資本生產率(

),采用企業總產出與固定資產的比值并取對數;企業創新能力(

),采用新產品產值并取對數;企業實際支付利息(

),采用企業利息支出并取對數

;理論支付最小利息(

),采用僵尸企業識別中估算的利息支出減去估算的利息收入的差值并取對數。其他的變量同前,此處及下文不再贅述。表2的回歸結果顯示,外部監管顯著增加了國企的資產收益率、勞動生產率、資本生產率、創新能力、實際支付利息及理論支付最小利息,但外部監管對理論支付最小利息的影響不符合預期。

根據中介效應模型的設置,第二步是對模型(3)進行回歸:

本文實證分析中使用2000—2007年的工業企業數據庫。該數據來自國家統計局的工業企業統計數據庫,由主營業務收入大于或等于500萬元的非國有企業和所有國有企業組成。考慮到2002年頒布新的《國民經濟行業分類》并于2003年正式實施,為統一口徑,我們依照新的行業標準對2000—2002年企業的行業代碼重新進行調整并對異常值予以處理。為更準確地識別跨年份的同一家企業,我們根據Brandt等(2012)的做法構建面板數據

。為免除1998—2000年國企經歷的“三年脫困”政策及2008年國際金融危機的干擾,我們最終選擇2000—2007年的數據。

(3)

這里,λ是我們主要關注的系數。表3的回歸結果顯示,企業資產收益率、勞動生產率、資本生產率、創新能力及實際支付利息的提高均有助于抑制僵尸企業的形成,而理論支付最小利息越低,企業成為僵尸企業的概率越低。可見,外部監管確實通過提高國有企業資產收益率、勞動生產率、資本生產率、創新能力及實際支付利息抑制了僵尸企業的形成。

2.檢驗H

。本文建立如下的計量模型,以考察外部監管是否通過抑制新僵尸企業形成、促進現有僵尸企業復活或退出來減少僵尸企業數量:

=

+

×

+

+

+

+

(4)

其中,因變量

分別表示該企業是否為新僵尸企業虛擬變量(

)、僵尸企業是否復活虛擬變量(

)和僵尸企業是否退出虛擬變量(

)。新僵尸企業定義為上一期是正常企業、本期變為僵尸企業的企業。若企業在上一期為僵尸企業,而本期變為非僵尸企業,則認為該僵尸企業復活;若企業本期為僵尸企業,下一期不存在了,則認為該僵尸企業退出。在考察僵尸企業復活和退出時,我們僅保留企業首次成為僵尸企業及之后的樣本

。表4的3列結果顯示,外部監管確實顯著抑制了新僵尸企業的形成,促進了現有僵尸企業的復活及退出。

3.檢驗H

。我們建立如下的模型(5),以考察國有企業改制是否抑制僵尸企業的形成:

=

+

×

+

+

+

+

肖成英(1979-),女,碩士,講師,主要研究方向為非線性泛函分析和數學教育。E-mail:77361944@qq.com

(5)

其中,

表示國有企業

在觀察期內是否經歷了改制(即國有企業變為其他所有制企業),若經歷了改制,則

取值為1,否則取值為0;

表示是否在改制之后,若在改制之后,則

取值為1,否則取值為0。

參考盛丹和劉燦雷(2016)的做法,按照外部監管實施的時間,我們將國有企業改制分為外部監管實施之前(2000—2003年)及之后(2004—2007年)兩組樣本

,分別對模型(5)進行回歸并得到監管實施之前國企改制的系數

和監管實施之后國企改制的系數

。比較這兩個系數的大小,若后者的絕對值大于前者,表示監管實施之后國企改制抑制僵尸企業的作用超過沒有監管的情形,即驗證外部監管確實通過作用于國企改制進一步抑制了僵尸企業的形成。借鑒Bai等(2009)的做法,我們保留觀察期內至少出現3次且第一年為國有企業的樣本

。由于國企改制是一個循序漸近的過程,且在改制中遵循“抓大放小”的原則,因而改制不是隨機決定的

。鑒于此,本文基于傾向得分匹配進行雙重差分。在匹配中,使用最近鄰居1∶3的匹配方法逐年進行傾向得分匹配,為處理組找到一個合適的參照組。匹配結果通過平衡性檢驗,并以傾向得分值為權重進行雙重差分。

本文所用《物權法》為現行有效的中文文本,三個英文譯本分別取自全國人大英文版網站[8](Westlaw數據庫的版本與之相同)、北大法寶數據庫[9]以及威科先行法律法規數據庫[10]。這四個文本分別重命名為s、t1、t2和t3。基于崔璐《中國法律術語特點及相關問題分析》[11]一文中的法律術語研究成果,筆者利用軟件CorpusWordParser、Antconc和CUC_Paraconc處理數據加以人工篩選,可保證術語篩選結果的信度及效度。

(四)異質性考察

1.檢驗H

。我們使用中介效應模型進行渠道檢驗,第一步是對模型(2)展開估計:

2

上下游行業的異質性。在我國,上游行業被國有企業壟斷,上游國企的改革關系著整個社會的福利。由于上游行業多為國有企業且具有一定的壟斷勢力,跟上文的邏輯一致,我們預期外部監管對國有企業僵尸化的抑制作用在上游行業更大。這里,我們使用中國2002年投入產出表測算行業上游度,上游度指數從大到小排序后劃為三等分,以識別出上、中、下游行業。在回歸分析中,我們將樣本分為上游行業(

)和中下游行業(

)并設置相應的虛擬變量,再分別與

×

交互。結果顯示,外部監管確實顯著抑制了上游行業僵尸企業的形成,而對中下游行業無顯著影響。

3

地域差異。根據本文使用的數據,國有企業主要分布在東中部地區,尤其是那些大型的掌握國家經濟命脈的國有企業大多分布在東部地區。按照所在區域的不同,我們將企業劃分為東部(

)、中部(

)和西部(

)地區企業并設置相應的虛擬變量,分別與

×

交互。回歸結果表明,外部監管對東部和中部地區國有僵尸企業的形成具有顯著的抑制作用(中部地區受益最大),而對西部地區國有企業僵尸化的抑制作用并不顯著。

五、進一步研究:外部監管、僵尸企業與資源配置效率

量取30 mL酒于分液漏斗中,加入純凈水降度至5%vol,加入適量NaCl飽和。再加入50 mL CH2Cl2,振蕩萃取20 min,收集有機相;重復以上步驟1次,合并有機相,無水Na2SO4干燥,溫和氮氣吹掃濃縮至0.5 mL。

(一)模型設定

在Hsieh和Klenow(2009)等的研究基礎上

,本文構建如下的計量模型:

5.仰口線蟲病。根據該病的流行病學、臨床癥狀和病理變化,一般可做出初步診斷,但要確診需做實驗室診斷鑒別。糞便經漂浮法顯微鏡下檢查蟲卵,新鮮鉤蟲卵具有一定特征性:色彩深,發黑,蟲卵兩端鈍圓,兩側平直,內有8~16個卵細胞。

=

+

+

+

+

+

(6)

超聲造影是通過向體內注入造影劑來提高超聲顯像效果的技術,可以較好地反映組織的血流灌注情況,是彩色多普勒成像之后超聲醫學的再一次革命,具有里程碑式的意義。與常規超聲相比,超聲造影可以檢出常規超聲顯示不清的微弱血流信息和微小病灶,葉桂宏等[4]研究發現,超聲造影與增強CT掃描在肝癌病灶檢出率方面無差異,且超聲造影對<1cm的肝癌病灶的診斷比增強CT更有優勢。

(二)資源配置效率指標的衡量

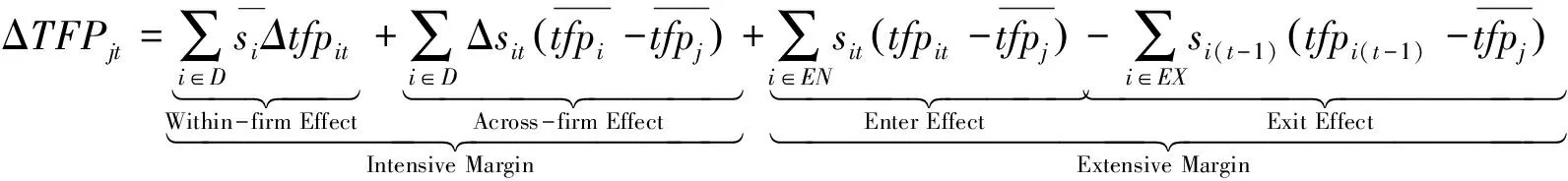

本文通過分解企業的全要素生產率來刻畫制造業的資源配置情況

。借鑒Griliches和Regev(1995)對

的分解方法,我們構建如下的動態分解恒等式

:

(7)

其中,

、

和

分別表示持續存在企業、新進入企業和退出企業的集合;

為權重,借鑒聶輝華和賈瑞雪(2011)的做法,以企業

的銷售額占行業

的銷售總額的比重衡量

;變量的上劃線表示其在(

-1)和

期的平均值。其中,行業生產率的變動主要包括“企業內效應”(Within-firm Effect)、“企業間效應”(Across-firm Effect)、“進入效應”(Enter Effect)及“退出效應”(Exit Effect)四部分。此外,我們將“企業內效應”與“企業間效應”之和定義為集約邊際變動,“進入效應”與“退出效應”之和定義為擴展邊際變動

,“企業間效應”“進入效應”及“退出效應”三項之和定義為資源再配置效應(

)。據此,我們可得到行業年份層面的資源再配置效應的相關數據。

(三)外部監管、僵尸企業與資源配置效率:估計結果

“正如我早上所說的,”老四說,“接下來你們要學習格斗。目的是訓練人的反應力和靈活性,讓身體準備好應對突如其來的困難和挑戰,如果你們想在無畏派生存下去,這些技能都是必需的。”

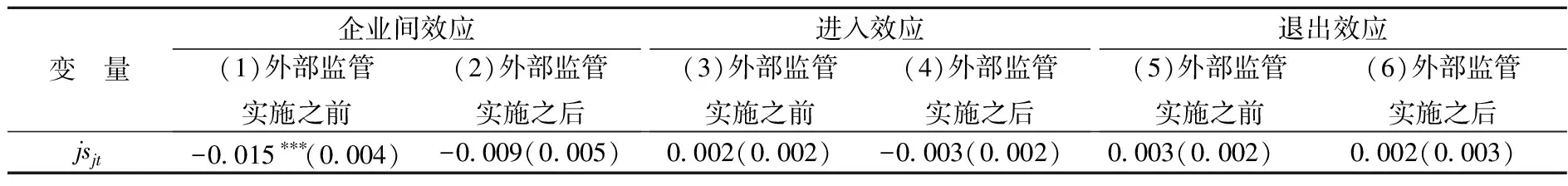

2.資源再配置效應的分解。這里,我們將資源再配置效應分解為企業間效應、進入效應和退出效應。由表7可見,國有僵尸企業的數量并沒有通過進入效應和退出效應影響行業資源再配置(后4列的

系數都不顯著)。但從(1)列的結果可看出,外部監管實施之前,國有僵尸企業確實顯著抑制了企業間的資源再配置,而在外部監管實施之后這一影響不顯著,表明外部監管主要通過調整企業間的資源再配置來改善行業資源配置。

在通常情況下,藥品生產企業向批發企業銷售藥品時,會對其采購數量有一下限要求,而批發企業之間的商業調撥較為靈活,對于臨床用量較小或急需藥品,以往藥品批發企業一般采用商業調撥的方式進行采購。“兩票制”執行后,商業調撥受到了限制,對此類藥品的采購難度加大,采購成本增加,有可能造成短期斷供。

六、結論與政策含義

本文以2003年國資委成立作為準自然實驗,使用倍差法考察國資委成立帶來的外部監管加強對國有僵尸企業形成的影響,并得到以下幾點研究結論。第一,外部監管顯著抑制了僵尸企業的形成,且這一結論具有較好的穩健性。第二,機制檢驗結果發現外部監管通過提高企業的資產收益率、勞動生產率、資本生產率、創新能力和實際支付利息抑制了僵尸企業的形成。從動態視角看,外部監管通過抑制新僵尸企業的形成并促進現有僵尸企業的復活和退出減少了僵尸企業的數量。此外,外部監管通過提高國有企業所有制改革成效進一步抑制僵尸企業的形成。第三,外部監管對國有企業僵尸化的抑制作用具有異質性。這一抑制作用隨行業競爭程度的下降而增強,且主要表現在上游行業和中東部地區,對中下游行業及西部地區的影響不顯著。第四,國有僵尸企業阻礙了行業資源配置效率的提升,而外部監管通過抑制國有僵尸企業的形成改善了行業資源配置效率。此外,通過分解資源再配置效應發現,外部監管主要通過作用于國有僵尸企業改善企業間的資源再配置效應,而對進入效應和退出效應無顯著影響。

可以說,索爾的故事完全契合了格拉斯哥小說的傳統:現實主義的藝術手法與頹敗、絕望的氛圍和主題。然而,如果僅僅停留在這里,《蘭納克》很快就會泯然于其它格拉斯哥小說中。長久以來,格拉斯哥小說一直維持著相同的面貌,即通過夸大或扭曲社會現實,加上“精心挑選”的鬧劇情節來吸引讀者。公認改變這種沉悶狀態的是《蘭納克》的出現。它既遵循了格拉斯哥小說的傳統,又跳出了傳統的創作格局,在后現代主義的框架內書寫格拉斯哥。

本文的研究結論具有一定的政策含義。首先,國資委在監管過程中應設置多種指標(如生產率、創新能力等)來考察企業的經營績效,僅以“做大”“做強”為指標考核國有企業或將造成產能過剩問題,不利于僵尸企業出清。在國有企業改革進程中,政府應進一步促進政企分家并向銀行釋放足夠有效的信號,以在一定程度上增加銀行給國有僵尸企業優惠貸款中的不確定性,從而減少銀行對僵尸企業的信貸資助。其次,國家應繼續在國有企業改革中穩步推進符合條件的國有企業改制,并在此過程中加大監管力度,以提高改制的效率和效益,減少國有資產的無謂流失,通過市場方式與非市場方式相結合促進僵尸企業出清。最后,處置僵尸企業尤其是國有僵尸企業刻不容緩,對不同類型的僵尸企業應分類處置,以釋放經濟社會資源,加速資源流向高效率企業,優化資源配置,煥發市場經濟活力,助力供給側結構性改革。

[1] 聶輝華, 江艇, 張雨瀟, 方明月. 我國僵尸企業的現狀、原因與對策[J]. 宏觀經濟管理, 2016, (9): 63-68.

[2]Peek J., Rosengren E. S. Unnatural Selection: Perverse Incentives and the Misallocation of Credit in Japan[J]. American Economic Review, 2005, 95(4): 1144-1166.

[3]Ahearne A. G., Shinada N. Zombie Firms and Economic Stagnation in Japan[J]. International Economics and Economic Policy, 2005, 2(4): 363-381.

[4]Shen G., Chen B. Zombie Firms and Over-capacity in Chinese Manufacturing[J]. China Economic Review, 2017, No. 44, pp. 327-342.

[5]Andrews D., Petroulakis F. Breaking the Shackles: Zombie Firms, Weak Banks and Depressed Restructuring in Europe[R]. European Central Bank, 2019.

[6]譚語嫣, 譚之博, 黃益平, 胡永泰. 僵尸企業的投資擠出效應: 基于中國工業企業的證據[J]. 經濟研究, 2017, (5): 175-188.

[7]中國社會科學院工業經濟研究所課題組, 黃群慧, 黃速建. 論新時期全面深化國有經濟改革重大任務[J]. 中國工業經濟, 2014, (9): 5-24.

[8]盛丹, 劉燦雷. 外部監管能夠改善國企經營績效與改制成效嗎?[J]. 經濟研究, 2016, (10): 97-111.

[9]Fukuda S. I., Nakamura J. I. Why Did ‘Zombie’ Firms Recover in Japan?[J]. World Economy, 2011, 34(7): 1124-1137.

[10]蔣靈多, 陸毅. 最低工資標準能否抑制新僵尸企業的形成[J]. 中國工業經濟, 2017, (11): 118-136.

[11]Borio C. E. V., Hofmann B. Is Monetary Policy Less Effective When Interest Rates are Persistently Low?[Z]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[12]蔣靈多, 陸毅, 陳勇兵. 市場機制是否有利于僵尸企業處置: 以外資管制放松為例[J]. 世界經濟, 2018, (9): 121-145.

[13]盧樹立, 何振. 金融市場扭曲對僵尸企業形成的影響——基于微觀企業數據的實證研究[J]. 國際金融研究, 2019, (9): 87-96.

[14]范子英, 王倩. 轉移支付的公共池效應、補貼與僵尸企業[J]. 世界經濟, 2019, (7): 120-144.

[15]黃雨秀. 政府管制與僵尸企業[D]. 南昌: 江西財經大學碩士學位論文, 2019.

[16]方明月, 孫鯤鵬. 國企混合所有制能治療僵尸企業嗎?——一個混合所有制類啄序邏輯[J]. 金融研究, 2019, (1): 91-110.

[17]劉燦雷, 王若蘭, 王永進. 國企監管模式改革的創新驅動效應[J]. 世界經濟, 2020, (11): 102-126.

[18]聶輝華, 賈瑞雪. 中國制造業企業生產率與資源誤置[J]. 世界經濟, 2011, (7): 27-42.

[19]Caballero R. J., Hoshi T., Kashyap A. K. Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan[J]. American Economic Review, 2008, 98(5): 1943-1977.

[20]宋立剛, 姚洋. 改制對企業績效的影響[J]. 中國社會科學, 2005, (2): 17-31.

[21]李楠, 喬榛. 國有企業改制政策效果的實證分析——基于雙重差分模型的估計[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2010, (2): 3-21.

[22]王永欽, 李蔚, 戴蕓. 僵尸企業如何影響了企業創新?——來自中國工業企業的證據[J]. 經濟研究, 2018, (11): 99-114.

[23]Brandt L., Biesebroeck J. V., Zhang Y. Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339-351.

[24]Lu Y., Yu L. Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence from China’s WTO Accession[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2015, 7(4): 221-253.

[25]Li P., Lu Y., Wang J. Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, No. 123, pp. 18-37.

[26]Nakamura J. Evolution and Recovery of Zombie Firms: Japan’s Experience. In: Japanese Firms during the Lost Two Decades[M]. Springer Briefs in Economics, 2017.

[27]Bai C. E., Lu J., Tao Z. How Does Privatization Work in China?[J]. Journal of Comparative Economics, 2009, 37(3): 453-470.

[28]王海成, 許和連, 邵小快. 國有企業改制是否會[J]. 世界經濟, 2019, (3): 94-117.

[29]Kwon H. U., Narita F., Narita M. Resource Reallocation and Zombie Lending in Japan in the 1990s[J]. Review of Economic Dynamics, 2015, 18(4): 709-732.

[30]Hsieh C. T., Klenow P. J. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403-1448.

[31]楊光, 孫浦陽, 龔剛. 經濟波動、成本約束與資源配置[J]. 經濟研究, 2015, (2): 47-60.

[32]Griliches Z., Regev H. Firm Productivity in Israeli Industry 1979—1988[J]. Journal of Econometrics, 1995, 65(1): 175-203.