大汶口傳統(tǒng)紋飾對(duì)建筑設(shè)計(jì)的啟示*

郭格理

西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)院 陜西 西安 710055

1 研究背景

在新石器時(shí)代晚期的大汶口文化中,誕生了一種象形紋飾,這種紋飾由圓形、月牙形、山形三個(gè)部分組合而成(如圖1),雖然歷代學(xué)者對(duì)其中含義莫衷一是,但紋飾中歌頌自然的意蘊(yùn)卻不言自明,其中反映的遠(yuǎn)古先民對(duì)廣袤自然的敬畏心,成為人與自然的和諧共生的偉大倡議,是“人類命運(yùn)共同體”的精神力量,給予當(dāng)代設(shè)計(jì)頗多啟示。

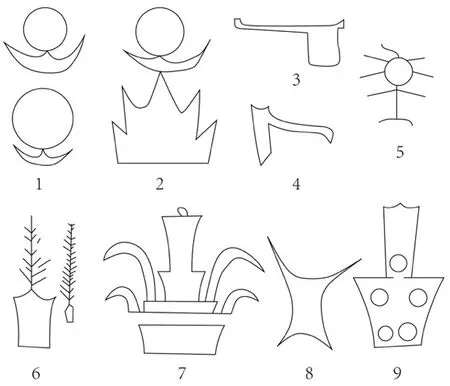

屬于大汶口文化晚期的陵陽(yáng)河遺址所出土的大口尊上共有象形紋飾13個(gè),可分為9種類型,全部被收錄于郭廉夫、丁濤等主編的《中國(guó)紋樣辭典》(下文簡(jiǎn)稱“辭典”)(如圖2),本文以這些紋飾為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)其文明背景、藝術(shù)特征、精神內(nèi)涵等的分析,挖掘其中對(duì)于人與自然如何相處的啟示,以期對(duì)當(dāng)代的建筑設(shè)計(jì)提供參考。

圖2 陵陽(yáng)河遺址大汶口文化象形紋飾匯總

2 紋飾本體分析

2.1 大汶口文明背景

大汶口文化是指公元前3500年到公元前2500年間華北地區(qū)的一類新石器時(shí)代文化[1],這種文化因位于山東省泰安市的大汶口遺址而得名,并廣泛分布于東至黃海之濱,西至魯西平原東部,北達(dá)渤海北岸,南到江蘇淮北的地區(qū),基本處于三皇五帝時(shí)期少昊氏的統(tǒng)治地區(qū)。

以往的研究認(rèn)為,大汶口文化在文明演進(jìn)過(guò)程中有著舉足輕重的地位,它不僅被視為同樣發(fā)現(xiàn)于山東等地的龍山文化的源頭,還對(duì)時(shí)間稍晚于它的良渚文化的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響,早在1981年,日本學(xué)者林巳奈夫就從器物的紋飾特征入手論證了兩種文化的密切聯(lián)系。盡管人們對(duì)大汶口紋飾的內(nèi)涵尚無(wú)定論,卻可以大致一窺紋飾所反映的生命、自然、時(shí)間等重要議題。

2.2 紋飾載體

在數(shù)量繁多的大汶口文化出土器物中,占比最多的當(dāng)屬陶器,因此陶器通常被視為大汶口文化的代表器物。尤其是在大汶口文化晚期,陶器開(kāi)始使用快轉(zhuǎn)陶車來(lái)制造,分黑陶和白陶兩種,白陶上還有圖案花紋[2],可見(jiàn)大汶口文化的制陶工藝在當(dāng)時(shí)取得了極高的成就。

本文所研究的象形紋飾刻畫(huà)于大汶口文化晚期陶制大口尊之上。對(duì)于象形紋飾與大口尊的關(guān)系,著名文字學(xué)家、金石學(xué)家、歷史學(xué)家唐蘭先生有這樣的表述:“大汶口文化陶器符號(hào)基本上只限于一種特定的器皿——大口尊之上[3]。”(如圖3)此外,根據(jù)江林昌先生的補(bǔ)充論證,有的陶器大口尊上只刻一個(gè)紋飾,有的則有兩個(gè)紋飾,還有的與豬頭一同出土,上面的紋飾存在涂朱現(xiàn)象,這意味著刻畫(huà)著象形紋飾的大口尊被用于某種特殊場(chǎng)合或儀式,肯定與宗教祭祀活動(dòng)有關(guān),是一種禮器[4],這無(wú)疑給這些紋飾增添了神秘色彩。

圖3 大汶口文化象形紋飾與大口尊的關(guān)系

根據(jù)考古資料判斷,大口尊皆出于大中型墓葬之中,而陵陽(yáng)河大墓中的大口尊,象形紋飾都在尊的同一部位,且朝向墓主人[5],這進(jìn)一步證實(shí)了象形紋飾的崇高地位。

2.3 紋飾性質(zhì)

如果說(shuō)大口尊是大汶口陶器中地位最崇高的器物,那么大口尊上的象形紋飾就是其最神秘的部分。在莒縣等地大汶口文化晚期遺址出土的大口尊中,共發(fā)現(xiàn)了九種象形紋飾,對(duì)于其性質(zhì),專家學(xué)者大致有兩種看法。其中一派認(rèn)為這種紋飾是一種文字的雛形,例如有學(xué)者認(rèn)為該紋飾可能與后來(lái)商代文字有關(guān),可以看作較早的漢字;另一派則將該紋飾納入刻畫(huà)符號(hào)的范疇,是一種表達(dá)明確意義的刻符,由于它的形、義一目了然,所以它又非普通的刻符[6]。

筆者認(rèn)為,除了上述兩種觀點(diǎn)之外還存在第三種可能,即這種紋飾是從原始刻畫(huà)符號(hào)到文字的過(guò)渡形態(tài)。如果這一假設(shè)成立,甚至可以將大汶口文化象形紋飾視為文字發(fā)展史上的分水嶺。然而無(wú)論如何,毋庸置疑的是,這些紋飾特點(diǎn)鮮明、意蘊(yùn)深厚,對(duì)研究我國(guó)的文字發(fā)展、天文歷法、宗教習(xí)俗等方面的問(wèn)題產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,不愧是中華大汶口文化的瑰寶。

2.4 紋飾含義

結(jié)合“辭典”的描述和其他學(xué)者的研究,可以看出學(xué)界對(duì)大汶口文化出土的各種紋飾進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,對(duì)幾類紋飾可能的象征意涵進(jìn)行總結(jié)可歸納出以下幾點(diǎn)。

“辭典”將第一種紋飾(沒(méi)有“山”)解釋為象征傳說(shuō)中“陽(yáng)鳥(niǎo)”的徽紋,認(rèn)為該紋飾“兼有日和鳥(niǎo)的雙關(guān)含義”[7]。杜、蘇二君則將其解釋為“昃”字,認(rèn)為它“反映了少昊氏的職官伯趙氏測(cè)量太陽(yáng)中天高度以決定二至來(lái)臨的時(shí)間[8]。”

與此相似的第二種紋飾(有山)被辭典解釋為“島”,可以根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)判斷其為當(dāng)?shù)氐木用駦u夷族的族徽,而這一判斷不僅可以印證該族崇拜太陽(yáng)的傳統(tǒng),還與將第一種紋飾判斷為“鳥(niǎo)”的推論相輔相成。這與文字學(xué)家于省吾的看法截然不同,于先生將這一紋飾解釋為“旦”:“這個(gè)字上部的圓象日形,中間的形狀像云氣形,下部的形狀像山有五峰形。古文字中的山多作三峰形,商器父壬尊的山字作一,與此相仿。山上的云氣承托著初出山的太陽(yáng),其為早晨旦明景象,宛然如繪[9]。”杜昇云和蘇兆慶補(bǔ)充道:這個(gè)“旦”形紋飾反映了“少昊時(shí)期人們決定春分秋分所使用的方法”,是“莒人長(zhǎng)期觀察日出發(fā)現(xiàn)了春秋二分奧妙的見(jiàn)證[10]。”劉斌則認(rèn)為中間的圖形為月牙,“以月牙的內(nèi)弧接近于太陽(yáng)的這種日月形圖案,則應(yīng)是對(duì)日月合朔之際的天文歷象的一種記錄,亦即歷法的一種反映[11]。”

值得一提的是,另外的7種紋飾分別被辭典解釋為“戊”“斤”“皋”“封”“南土”“丘”“南土”等,綜合看來(lái),它們都與權(quán)力尊卑、山岳祭祀等古老話題有著密不可分的關(guān)系。

日月合朔的天文現(xiàn)象啟示下,原始先民利用工具和火在山岳之上進(jìn)行了祭祀活動(dòng),從而表達(dá)對(duì)自然的敬意,而根據(jù)地理位置判斷,當(dāng)時(shí)的祭祀活動(dòng)可能并不局限于泰山之上,也可能流行于莒縣地區(qū)的丘陵地帶。正所謂“一花一世界,一樹(shù)一菩提”,如果從今人的視角看來(lái),再普通的山岳也是養(yǎng)育生命的生態(tài)系統(tǒng),敬畏天地山川便是敬畏自然、敬畏生命,而這便是大汶口傳統(tǒng)紋飾給當(dāng)代設(shè)計(jì)實(shí)踐的啟示。

3 紋飾對(duì)當(dāng)代設(shè)計(jì)的啟示

經(jīng)過(guò)對(duì)大汶口傳統(tǒng)紋飾的考據(jù),我們大致推測(cè)出其所揭示的遠(yuǎn)古先民的自然觀與世界觀,盡管歷經(jīng)滄桑巨變,傳統(tǒng)紋飾對(duì)當(dāng)今建筑設(shè)計(jì)依然頗具啟發(fā)意義,下文結(jié)合具體案例進(jìn)行詳細(xì)闡述。

3.1 對(duì)符號(hào)語(yǔ)言的位置經(jīng)營(yíng)

通過(guò)對(duì)大汶口傳統(tǒng)紋飾的解析不難發(fā)現(xiàn),無(wú)論是日常所見(jiàn)的山岳還是周而復(fù)始的“日”與“月”,自然現(xiàn)象本身并無(wú)實(shí)際意義,當(dāng)人們以“中軸對(duì)稱”的方式排布于器皿的重要位置,其敬畏自然象征意義就被充分傳達(dá)。盡管阿道夫·路斯早在西方現(xiàn)代主義萌芽階段就曾說(shuō)“裝飾就是罪惡”,這是基于建筑“實(shí)用”的論斷,但通過(guò)對(duì)簡(jiǎn)單符號(hào)語(yǔ)言進(jìn)行位置的經(jīng)營(yíng)卻能傳達(dá)一個(gè)設(shè)計(jì)的精神屬性。以貝聿銘的香山飯店為例(如圖4),當(dāng)傳統(tǒng)文化的符號(hào)語(yǔ)言經(jīng)過(guò)位置經(jīng)營(yíng)與園林空間的軸線結(jié)合,園林的“虛空”“自然的”精神屬性就被充分傳達(dá)。

圖4 傳統(tǒng)紋飾在北京香山飯店中的運(yùn)用[12]

反觀當(dāng)下的設(shè)計(jì)實(shí)踐,對(duì)傳統(tǒng)符號(hào)語(yǔ)言的運(yùn)用時(shí)常走向庸俗化陷阱,究其原因在于設(shè)計(jì)師僅僅看中了某些傳統(tǒng)“好看”的特征,卻忽略了千百年來(lái)傳承下來(lái)的精神內(nèi)涵。而基于對(duì)自然的敬畏,如大汶口文化傳統(tǒng)紋飾等本身具有極高的藝術(shù)價(jià)值,其在建筑內(nèi)外出現(xiàn)的位置需仔細(xì)經(jīng)營(yíng),絕不是將其一味作為一種表皮肌理進(jìn)行考慮。

3.2 對(duì)自然現(xiàn)象的觀測(cè)與摹寫(xiě)

《堯典》中提到“日中,星鳥(niǎo),以殷仲春”,有學(xué)者認(rèn)為這反映出當(dāng)時(shí)的天文學(xué)狀況已經(jīng)具備了后世歷法體系和宇宙觀的基本形態(tài)[13]。而堯帝所處的公元前21世紀(jì)與大汶口文化所處的新石器時(shí)代晚期已相距不遠(yuǎn)。“日中則昃”是自然界的重要時(shí)刻,遠(yuǎn)古先民只有通過(guò)耐心的觀測(cè)才能覺(jué)察,盡管最終形成的大汶口紋飾只有寥寥數(shù)筆,卻清晰地交代了“日”“月”“山”的位置關(guān)系。

設(shè)計(jì)本身是精微的,其背后付出的觀察時(shí)間確實(shí)大量的。正如中國(guó)傳統(tǒng)天文儀器“日晷”,其設(shè)計(jì)本身精簡(jiǎn)到一根桿件,與一個(gè)圓盤(pán),卻能隨日影移動(dòng)指涉時(shí)間到變化,在意的不是形式語(yǔ)言的一味堆砌,而是通過(guò)構(gòu)件角度、位置的苦心經(jīng)營(yíng)度量時(shí)間的精確變化,而這些看似慣常實(shí)則精確的自然現(xiàn)象都將成為細(xì)化設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。

以路易斯康的薩克生物研究所為例(如圖5),廣場(chǎng)水道的方向探究了建筑軸線與海岸線、太陽(yáng)軌跡的關(guān)系。同樣是簡(jiǎn)要的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,卻與日晷一樣昭示了自然現(xiàn)象的變化,而這必然建立在對(duì)自然現(xiàn)象的精確觀測(cè)與摹寫(xiě)。在受東方哲學(xué)“天人合一”思想影響的當(dāng)代中國(guó),如何正確處理人與自然關(guān)系依然是設(shè)計(jì)師面臨的迫切議題。無(wú)論是平面設(shè)計(jì)還是建筑設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)與自然結(jié)合的部分需結(jié)合細(xì)致的觀察。

圖5 薩克生物研究所 (圖片來(lái)源:薩克研究所官網(wǎng)www.salk.edu)

3.3 對(duì)山水形勢(shì)的充分關(guān)照

結(jié)合學(xué)者王樹(shù)明提供的信息,“陵陽(yáng)河遺址東面,為一丘陵起伏的山區(qū)。正東五華里,有山五峰并聯(lián),中間一峰突起,名曰寺涸山。春秋兩季,早晨八、九點(diǎn)鐘,太陽(yáng)從正東升起,高懸于主峰之上”[14],我們可以基本證實(shí)象形紋飾很可能與原始先民“依山頭紀(jì)歷”的行為有關(guān)。還有學(xué)者認(rèn)為紋飾中的山形部分象征泰山,而紋飾中所暗指的文化活動(dòng)與泰山之巔點(diǎn)火祭天的“柴望”儀式相近。由此可見(jiàn),古人的日常生活與自然山水有著密切的聯(lián)系。

盡管當(dāng)下中國(guó)的生產(chǎn)力已與新石器時(shí)代不可同日而語(yǔ),但我們的生存環(huán)境卻始終是人工環(huán)境與自然環(huán)境的綜合。正如《園冶·相地篇》中提到的“山林地”,所謂“自成天然之趣,不煩人工之事”[15]是指自然的山川林地?zé)o須額外的人為雕琢,其本身就是園林。由此可見(jiàn),無(wú)論是大汶口文化的原始先民,還是營(yíng)造園林的士大夫,都將自然的山水形勢(shì)作為重要的資源,這種資源不僅僅是生活原料的取用之地,還是藝術(shù)靈感的發(fā)源之所。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)自然現(xiàn)象的細(xì)致觀測(cè)總結(jié)其中規(guī)律,從而將其作為淬煉設(shè)計(jì)的重要依據(jù),這對(duì)當(dāng)代的建筑設(shè)計(jì)頗具啟發(fā)意義。建筑設(shè)計(jì)作為人工物的設(shè)計(jì)往往強(qiáng)調(diào)人類對(duì)自然的占有與改造,卻極少?gòu)恼麄€(gè)生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā)思考人與自然的關(guān)系,大汶口的遠(yuǎn)古先民卻給我們樹(shù)立了典范。

在大型自然面前,人類的力量有時(shí)依然十分渺小,敬畏自然的必要性不言而喻。盡管考古界對(duì)大汶口象形紋飾的意涵探索仍在進(jìn)行之中,但其通過(guò)符號(hào)語(yǔ)言反映對(duì)生命與自然敬畏的方法卻給予當(dāng)代設(shè)計(jì)者無(wú)限啟迪。