親環境行為影響因素的系統整合模型及啟示*

趙亞飛 盛 靚 彭海云 邱凡碩 辛素飛*

(魯東大學教育科學學院,煙臺 264025)

1 引 言

親環境行為(pro-environmental behavior,PEB)通常是指對環境有益或者能夠降低對環境產生消極影響的行為,如綠色消費行為(包含綠色購買、使用和處置行為)(吳波,李東進,王財玉,2016)。隨著世界范圍的現代化和工業化的發展,人類對環境的索取與環境的可持續再生逐漸失去平衡,各類“天災”發生頻率的增加提醒人類保護環境、珍惜生態的必要性和重要性。親環境行為的研究在多學科領域中日漸豐富:經濟學的研究關注消費行為及產品設計宣傳(Peattie,2010)、公共管理學的研究討論全球環境新秩序的建立及生態文明的倡導(盧春天,齊曉亮,2020;楊奎臣,胡鵬輝,2018)、心理學的研究探討個體行為及其心理機制(張慶鵬,康凱,2016)等,這種“百花齊放、百家爭鳴”的現狀為全面認識親環境行為奠定了基礎。然而,現階段研究的多樣化也使其出現碎片化和零散性的特征。基于此,本文對親環境行為的各學科研究進行了系統的梳理,在此基礎上提出包含個體微觀、環境中觀及社會宏觀等不同層次的影響因素,并對親環境意愿和行為進行區分的系統整合模型。同時,對親環境行為的概念、測量方式以及相關變量三個方面的梳理和總結均結合該模型的主要論點進行討論,該模型可以為未來研究提供可循的具體研究方向。

2 親環境行為的概念及測量

2.1 親環境行為的概念

前人研究通常從親環境行為產生的原因(如“基于個體的責任感和價值觀”)和實施親環境行為的結果(如“能夠避免或者解決環境問題”“將對環境的負面影響盡可能降低”“保護環境或減少環境惡化”)兩個方面界定親環境行為的概念(張慶鵬,康凱,2016;Hines,Hungerford,& Tomera,1987)。無論何種內涵界定方式,親環境行為的概念都以“個體對環境產生影響”這一關系為基礎。有些研究者強調這一關系的前半部分,即親環境行為的“親”字以及實施該行為的個體,更多關注微觀方面的影響因素,比如人口統計學或動機等個體因素(Choi & Winterich,2013;Li et al.,2019);另外一些研究者則強調這一關系的后半部分,即親環境行為的“環境”二字(包括自然環境和社會環境),在宏觀層面上關注環境的持續發展及影響因素,比如該行為的親社會屬性等(Bamberg & Moeser,2007)。

2.2 親環境行為的測量

研究者對親環境行為概念的討論均針對行為本身展開,而測量親環境行為的方式除了體現上述多層次性外,還存在對親環境行為和意愿區分不明顯的現狀。本文將測量方法簡要概括為三類:自我報告法、觀察法和實驗室評估法,并在此基礎上對以上兩點進行探討分析。

自我報告法常常被大多數研究人員用作衡量親環境行為的首選方法,將個體對自己行為的主觀評估作為親環境行為的測量指標(Kormos & Gifford,2014;Lange & Dewitte,2019)。其中使用最為廣泛的是一般生態環境行為量表(general ecological behavior scale,GEBS)(Kaiser,1998),該量表包括7個維度:親社會行為、垃圾綠色清運、節水節能、綠色消費行為、垃圾抑制、自愿參加自然保護活動和綠色汽車使用。另有部分學者是圍繞Stern(1999)開發的價值-信念-規范理論(value-belief-norm theory)模型框架展開對親環境行為的測量,包括新環境范式、消費行為、支付意愿、環境公民身份、結果意識和主觀規范信念。除自陳量表外,有研究者利用自我報告日記要求個體在多個場合報告他們的行為,包括收集人們日常工作和生活中電器的使用情況、家庭節約用水的方法以及每天循環使用和回收的紙張數目等(Lange & Dewitte,2019)。無論使用量表還是日記的方式,自我報告法主要對個體微觀層面的行為進行測量,但其維度和內容都包含了不同層次的變量,比如GEBS中的親社會行為維度,Stern(1999)量表中的新環境范式和主觀規范信念等社會宏觀相關因素,以及自我報告日記中涉及的中觀層次的家庭和工作環境。另外,自我報告法是個體對自身行為的主觀匯報,其結果更多反映的是個體在親環境方面的意愿和態度。而有研究表明,在假設性情景中自我口頭報告的親環境態度或行為與客觀實際行為之間具有較低的一致性(Kormos & Gifford,2014),因此研究者們開發了客觀性較強的觀察法測量親環境行為。

相較于自我報告法,觀察法能夠較為準確地反映實際情況。通常,研究者會利用一些設備記錄的數據來間接調查人們的親環境行為,如水電氣消耗記錄儀(Schultz et al.,2014)、GPS數據的交通行為信息提取(Xiao,Juan,& Zhang,2015)等。不難看出,觀察法的測量方式也涉及個體微觀及中觀層次(如家庭)的相關因素。同時,觀察法更直接精準地測量親環境行為,而不是間接的態度和意愿。但其局限性主要在于數據收集的成本問題,需要投入更多的人力、物力和財力,并且受到觀察條件的限制以及無關變量的影響。因此也有研究者采取實驗室評估法測量親環境行為。

實驗室評估法通常設置與親環境行為相關的具體實驗室任務。有研究者(Lange,Steinke,& Dewitte,2018)開發了評估實際親環境行為的多次試驗計算機程序——親環境行為任務(PEBT),任務中每次試驗都會給被試呈現選項及其對應的等待時間。例如,被試被問及在即將到來的旅行中他們想要使用哪種交通工具(汽車或自行車),被試可以選擇較短的等待時間和負面環境后果的汽車選項(稱為“不環保選項”),也可以選擇等待時間較長但不會對環境造成影響的自行車選項(稱為“環保選項”),不同的選擇直接導致實際等待時間和實際碳排放的變化。另外,還有研究者利用博弈范式(即對相關的環保組織進行真實或虛擬的金錢捐贈)測量親環境行為。例如,被試會在博弈游戲中獲得20歐元收入,并在情緒誘導后,被問及愿意將多少收入捐給非政府環保組織(Ibanez,Moureau,& Roussel,2017)。由此可見,實驗室評估法也體現了一定的宏觀層面的親環境性質,涉及犧牲個人利益(如較長等待時間或捐出個人所屬財產)而構建友好的穩態社會環境。然而,在實驗室虛擬的環境中進行測量,結果更多體現的也是親環境意愿和態度,無法確定在實際生活中真正實施該行為的可能性。因此,這類測量方法雖然能夠較為具體細致地考查親環境行為的相關變量(如情緒)的影響,但測量結果與具體行為的落實還有距離。

3 影響親環境行為的相關變量

親環境行為的概念和測量方式在一定程度上體現了相關因素的多層次性及意愿和行為模糊使用的問題,而這兩點在對其前因變量的研究中更為明顯。為了能夠有效地引導個體實施親環境行為,很多研究者重點關注個體微觀層面的影響因素,包括個體實施親環境行為的動機和障礙(Homburg & Stolberg,2006;Li et al.,2019)。但隨著全球變暖的不斷加速和極端天氣的頻繁出現,環境危機已經成為全人類共同面臨的一個嚴重問題,共同利益困境和該行為的集體性質促使一些研究者從群體層面研究親環境行為,主要是從社會認同的視角來理解集體行動在應對大規模環境危機方面的重要作用(Fielding & Hornsey,2016;Fritsche et al.,2017)。事實上,群體相關變量既包含中觀層次上的個體近端環境的影響(如所屬群體),也包含宏觀層次的親社會性質;而且,當群體作用于個體時,既包含外部因素(如群體規范)又包含已內化為個體性格特征的內部因素(如群體認同)。因此,在探討個體行為時往往很難區分個體和群體的影響,而且,群體因素在親環境行為研究中,只是外部情境因素的一部分。也就是說,用個體和群體變量的方式歸納親環境行為的思路并不理想。本文提出包含微觀、中觀和宏觀層次的內、外部影響因素,并區分意愿和行為的系統整合模型,并在此基礎上對一些重要的變量進行討論。

3.1 親環境行為的系統整合模型

前人研究中,薛嘉欣等人(2019)拓展了MOA(motivation-opportunity-ability)(Oelander & Thфgersen,1995)模型,引入環境因子,提出了E-MOA模型解釋親環境行為發生的機制。該模型建立的基礎是將親環境行為作為一種習慣行為,而非個體的意識決策行為。因此,模型在個體微觀層面上的基本元素包含動機和能力因子,并將其他心理學關鍵變量分別整合到這兩類因子中,如知識經驗、自我認同和道德規范等;在中觀和宏觀層面上包含機會和環境因子兩類客觀先決條件。雖然E-MOA模型加入了中觀及宏觀層面的相關變量,但仍存在不完善之處:第一,模型沒有明確區分個體內部因素和外部情境因素,而是將前者分散歸于動機和能力兩類因子中,將后者歸于機會和環境因子中。第二,模型認為動機因子影響親環境行為是最直接的關系,而能力、機會和環境因子都影響這個關系,同時親環境行為的實施反過來影響了能力因子中的知識經驗,而且通過與環境因子的互動,即從環境中得到的反饋影響著動機因子中的所有因素。這一思路的問題在于沒有區分意愿和行為,混淆了親環境行為的發生和維持。首先,雖然行為意愿影響行為表現,但行為最終的產生和落實并不等于行為意愿或行為表現,還受其他因素的影響,比如內在的控制力和外部情境等。事實上,Bamberg和Moeser(2007)的元分析發現行為意愿只能解釋27%的親環境行為表現,真正在實際生活中的親環境行為落實的百分比很可能會更低;其次,親環境行為既然可能是一種習慣行為,那么其初次發生助推和后續維持的機制并不相同,而E-MOA模型將親環境行為發生后與環境互動所得到的反饋也列入發生的機制框架中,略顯欠妥。另外,鄧雅丹、郭蕾和路紅(2019)提出的決策雙系統理論明確提出其視角是為了解釋助推親環境行為的發生,而且考慮了意愿和行為的不一致性,因此在整合了親環境行為兩大主流理論(價值觀-信念-規范激活理論和計劃行為理論)并將其稱為“行為產生的分析式加工過程”之后,加入了行為產生的快捷途徑——啟發式過程,但該視角只是從個體對信息的加工過程的主觀角度出發,并未考慮社會環境相關層面的影響因素。

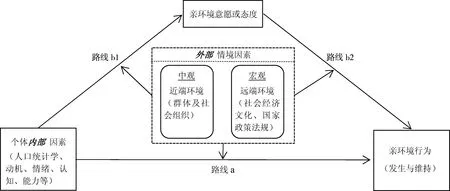

基于此,本文提出明確微觀、中觀及宏觀層次的個體內部和外部情境,并且區分意愿和行為的系統整合模型(the systematic-integrated model,SIM),如圖1所示。另外,該模型體現了不同層次變量在行為發生中的不同作用機制,即個體內部因素可能直接影響親環境行為的產生(路線a);而在很多情況下,也會通過親環境的意愿和態度的中介作用間接影響親環境行為的產生(路線b1和b2)。外部情境因素(中觀近端因素和宏觀遠端因素)在大部分情況下針對三條路線的不同階段起調節作用。而行為的維持則取決于在與環境互動后得到的各個層次的反饋作用。

圖1 親環境行為影響因素的系統整合模型

3.2 系統整合模型中各層次的影響因素

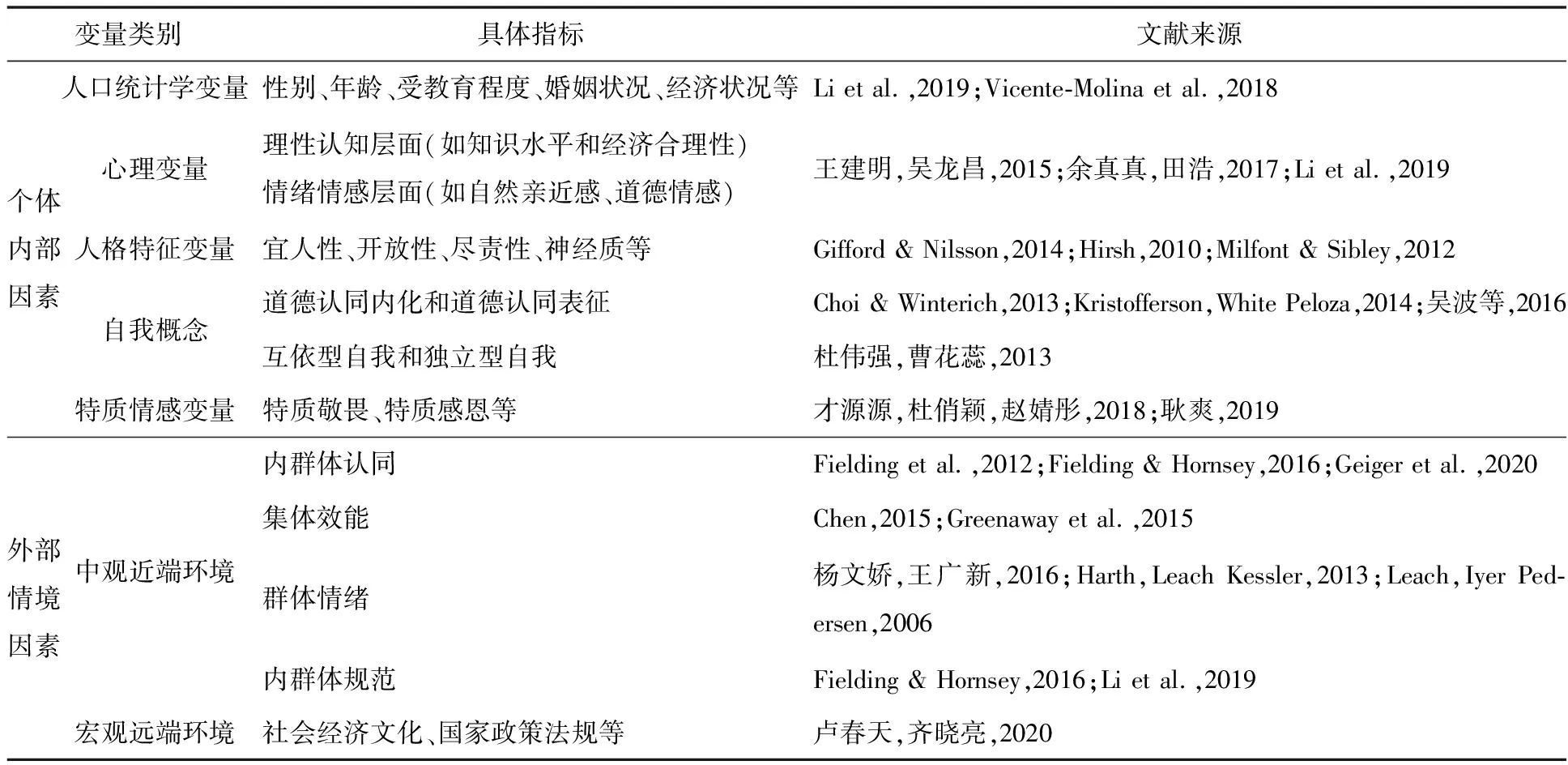

通過對已有文獻的回顧和分析,親環境行為相關變量的概括(見表1),分為個體微觀層面的內部因素以及包含中觀近端環境和宏觀遠端環境的外部因素,其中目前研究關注較多的群體層面的變量屬于中觀因素。

表1 影響親環境行為的相關變量

個體具有社會性特征,受到人際和群際等社會互動的影響(Reid,Sutton,& Hunter,2010),因此個體行為的研究不應忽視宏觀(指各地區、國家這些大型機構)和中觀層次(如社區和家庭等社會單位或社會群體)對親環境行為的影響。研究者們逐漸將親環境行為的研究拓展到群體這一中觀層面上,突出群體層面的相關變量在改善環境危機方面所起到的重要作用(Fritsche et al.,2017;Reid et al.,2010)。本文將選擇在社會心理學領域一直以來較為關鍵的幾個群體層面變量為代表(如表1所列的內群體規范、內群體認同、群體情緒及集體效能),討論其作為中觀近端環境因素對微觀個體親環境行為的作用機制。

首先,在個體所處群體的規范方面,不同群體背景的社會規范對個體的親環境行為具有不同的影響。若內群體規范(ingroup norms)是與保護環境有關的,群體成員就更可能做出親環境行為,反之則會阻礙整個群體成員的親環境行為。例如,個體所屬的黨派以及所認同的政治意識形態會對個體的親環境行為產生重要影響(Fielding & Hornsey,2016;Geiger et al.,2020)。此外,內群體規范與群體實際行為的一致性程度會影響個體對群體規范的評價,從而影響成員對規范的遵從;當內群體規范與行為不一致時,會削弱其對群體成員的約束作用(Fielding & Hornsey,2016)。

其次,在個體對所處群體的認同情況方面,社會認同理論試圖解釋的是個體所獲得的對自己所在群體成員身份的認可(韓靜,2009),且往往與群體情緒相關。當個體認為自己的所屬群體是一個環境保護的典型群體時,個體會為自己是群體的一員而產生驕傲感、自豪感等積極情緒。Harth等(2013)的研究支持了這一觀點,對所屬群體的環保行為感到自豪預示著個體更愿意為環保組織捐款。反之,當他們認為自己所屬群體是一個破壞環境的原型或施害群體形象時,就會體驗到如群體內疚、群體憤怒等消極情緒(楊文嬌,王廣新,2016)。相比于強調外群體在保護環境方面的卓越成績來激勵內群體成員,通過構建內群體更親環境的形象引導出積極情緒,從而影響內群體成員自身的環境行為或他們對群體環境政策的支持,效果更好(Fielding & Hornsey,2016)。另外,群體情緒的類型會對親環境行為產生不同的影響:第一,不同的群體情緒激發不同的集體行動意愿。例如,有研究發現,群體愧疚和環境修復行為、群體憤怒和懲罰破壞環境者行為、群體自豪感和環境保護行為之間存在對應關系(Harth et al.,2013)。第二,不同的群體情緒對行為的影響強度是不同的。群體憤怒的煽動性使其具有很高的行動潛力,而內疚則是一種沮喪的、具有較低的行動潛力(Leach et al.,2006)。

再次,盡管個體可以通過改變自己的行為來避免氣候變化帶來的負面影響,但以個體身份做出的努力(如回收利用、乘坐公共交通工具)對保護環境產生重大貢獻的可能性較低。這主要是因為個體的行為信念會受到環境反饋的影響,個體認識到單個人的環保行為并不能拯救環境,單個人的破壞行為也不會對環境產生毀滅性的影響。只有群體的大部分成員共同努力,單個人的貢獻才會有用,此時與集體行動最為相關的應是集體效能(Chen,2015)。集體效能(collective efficacy)是基于內群體認同來影響個體的親環境行為,群體可以通過向相對無力的個體賦能來讓他們覺得自己有能力和控制感(Greenaway et al.,2015):個體認識到自己是群體的一部分,并認為自己所屬的群體有能力應對和解決環境問題,可以減少人們對環境問題的負面感知,增加人們參與環境保護集體行動的可能性(Scheepers,2017)。

綜上所述,中觀層次上的群體變量促進個體親環境行為的產生離不開個體的主動性和服從性程度。一方面,基于社會認同理論視角所產生的親環境行為是由個體對群體的服從性所決定的。社會認同理論更為關注的是個體在所屬群體中成員身份的建立,即個體所認同的群體對環境問題的認知、態度以及行為是如何對個體產生影響的(韓靜,2009),從這一角度而言,加強群體變量對個體變量的影響尤為重要。另一方面,從個體的主動性而言,個體自身對環境問題所持有的認知、態度和行為也會影響到個體對群體的認同。由于不同群體所具有的內群體規范不同,當個體認知及道德信念與群體規范一致時,個體會認同這個群體,并受到該群體的影響。在環境保護行動中,說服更多的非群體成員加入到環境保護的群體當中,將“他們”轉化為“我們”中的一員,更為重要的是,要及時調整和維持群體規范,保證得到群體成員最大程度的認同,使親環境行為成為一種具有共同觀點的個體們(即觀點群體,opinion-based group)的集體行動(Mcgarty et al.,2010),觀點群體的成員具有一個共同的信念,可以擴大群體界限,使來自不同背景的環保主義者共同關注更大的社區和生態系統(Clayton,2003),使其為了統一的理想信念或價值觀體系而進行集體行動,從而建立全球范圍的全人類社區,為保護環境做出更大的努力。

4 總結與啟示

當前,雖然國內外學者對親環境行為的相關影響因素進行了大量研究,但本文提出的系統整合模型對推進該領域的相關研究具有重要意義。第一,將親環境意愿或態度單獨列為重要的中介變量,而不是歸屬于影響親環境行為的個體因素。一方面,很多測量方法沒有關注這一區別,有些方法旨在測量親環境行為,實際考量的卻是親環境意愿或態度,而行為意愿到行為表現乃至真實發生還有很長一段距離,也受眾多外部情境因素的調節作用的影響;另一方面,這有助于后續對于某類特定因素影響作用的準確研究,即這類因素主要影響親環境意愿或態度還是在直接影響親環境行為上更有效。第二,系統整合模型區別了不同層次的前因變量以及相互間的具體作用機制。雖然個體心理驅使個體行為,但影響親環境行為的最終發生不僅僅是心理因素或個體因素,社會外部因素以及社會與心理的互動在某種程度上更為重要。前人研究也早已提出,對環境問題的探索需要由社會和自然科學家們共同關注,綜合運用各領域學科的研究方法來進行(王青蘭,1993),而影響因素的各層次分類及整合為未來研究提供更明確的方向和可依據的理論框架。目前的研究熱點集中在中觀因素中的群體變量,但本文認為還需加強對中觀層面的其他近端環境因素及宏觀因素的研究,比如家庭及學校教育方面,通過與學科教育的結合,有計劃有目標地開發相關課程,培養兒童青少年的親環境意識以促進其親環境行為的發生和維持。另外,根據本文提出的系統整合模型,可以發現當前在國家社會宏觀層面的研究無論在數量上還是質量上都亟待提高。未來研究可借鑒已有對其他個體行為如何受中觀因素及宏觀政策影響的研究,如通過群體的不同類型規范(命令性和描述性)對個體煙酒攝入作用機制的探討,可以對國家層面相關政策的制定提供建議(劉浩鑫,王逸雯,2018)。“人類社會的環境保護”包括微觀的“人”、中觀的“類”以及宏觀的“社會”,因此,只有結合個體微觀、中觀近端以及宏觀遠端多層次的影響因素對親環境行為進行系統的探索,才能更加高效地推動對生態環境的保護。

親環境行為的相關研究不應該僅僅停留在理論層面,將其應用到我國本土情境中,真正落實親環境行為的實現才是終極目標。而這個終極目標的實現不應只從個體微觀角度入手,還需要結合社會環境的中觀和宏觀因素的調節力量,更加高效地實現親環境行為的產生和維持。本文提出的系統整合模型及對相關變量的具體討論對我國環保工作的有效性有以下啟示:第一,充分發揮外部情境因素中的中觀和宏觀層次變量相互結合的作用,比如明晰群體目標并加強其可操作性,發揮群體目標對群體認同度高以及具有強烈集體效能感成員的引導作用。提高群體規范與群體實際行為的一致性程度(何曉燕等,2020),突出環境保護在群體規范中的核心地位,在群體內部提供有關保護環境的信息,把生態文明建設(特別是生態環境保護)擺在更加重要的戰略位置,及時宣傳報道黨和國家在環保方面的政策和措施。第二,著力發掘中觀層面群體因素對個體行為的助力作用,比如利用內群體規范(尤其是描述性規范)的約束力量來促使群體成員做出親環境行為。有研究表明,社會期望偏差使得那些遵守內群體規范的個體會為了迎合社會規范而夸大自己的環保行為(Kormos & Gifford,2014),這是因為“環保人士”的標簽能夠讓他們受到尊重。中國傳統文化中的和諧生態觀和對綠色環保生活方式的倡導,不僅可以加強高道德認同內化者的環保自我擔當,還可以為出于印象管理動機而做出環保行為的高道德認同表征者提供聲譽和贊許。第三,高效保障行為意愿產生后的行為發生,比如提高群體目標的可實現性,強調集體共同努力的美好愿景,當群體行為的意志和決心已確立時,關注增強個體的集體效能感可能會對行為的實現有促進作用。黨的十九大報告首次將“美麗”作為社會主義現代化強國的限定詞之一。建設“美麗中國”不但描繪了新時代社會主義生態文明的美好藍圖,而且昭示了黨中央領導集體加強生態文明建設的意志和決心,相信在全國人民的共同努力下,實現“美麗中國”指日可待。