麋鹿滄桑命運與未來保護展望

張付賢,孟慶輝,蔣志剛,孟秀祥,程志斌,宋 苑,白加德,丁玉華,溫華軍

1 長江大學動物科學學院,荊州 434023 2 北京麋鹿生態實驗中心,北京 100076 3 中國科學院動物研究所,北京 100101 4 中國人民大學環境學院,北京 100872 5 江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區管理處,大豐 224136 6 湖北石首麋鹿國家級自然保護區管理處,石首 434402

草食鹿類由赤道附近演替出來后,向兩極漸進擴散,無角變有角[1],毛色由黑變黃直至部分白色,走向溫帶的鹿分化為真鹿亞科 (Cervinae),人類世之前已經絕跡的奇角鹿(Synthetocerastricornatus) 、并角鹿 (Syndyoceras),至環北極圈外的分化為個頭最大的巨大角鹿[2](Megalocerosgiganteus) 而滅絕;進入北極圈的分支為馴鹿 (Rangifertarandus)[3]。麋鹿屬 (GenusElaphurus)是停留在北半球平原濕地的分支,屬東洋界 (OrientalRealm) 動物區系[4],古稱“四不像(Ssu-pu-hsiang)”[5],其化石為亞洲特有[3],依其分布及雄鹿角枝分叉不同分為達氏種 (Elaphurusdavidianus)、雙叉種 (E.bifurcatus)、藍田種 (E.lantianensis)、晉南種 (E.chinanensis) 和臺灣種 (E.formosanus),現生麋鹿為僅存的達氏種[3]。1865年被法國天主教神父Armand David科學發現和Milne-Edwards鑒定以來,經歷了1900年的永定河洪水及英法聯軍的入侵,致其在中國境內滅絕,1904年英國貝福特公爵搜集僅存與世的18頭麋鹿繁衍至今。1985年中國進行重引進項目[6—8],麋鹿重回中國。截止到2020年9月,中國境內分布總計超過8000頭麋鹿[9],境外超過54個動物園或保護區內約有1200多頭麋鹿。目前僅有四大可持續繁殖的麋鹿種群:包括烏邦寺種群、南海子種群、大豐種群、石首野化種群。本文以搜集到的這四大種群建群來源、歷年發展、屢次遷地保護、數次野外放歸和野化等數據,對比分析麋鹿種群恢復情況和未來發展的隱憂,以期為麋鹿及其它大型陸生瀕危哺乳動物突破種群發展瓶頸提供有益參考。

1 數據搜集

本文數據主要采用文獻查閱、電話訪問及實地調查搜集的資料,依次整理獲得了烏邦寺麋鹿種群7年間建群來源的數據、87年間的種群發展數據和30年間的遷出數據(Maria Boyd遺留的資料);南海子麋鹿種群建群來源、36年間種群發展和33年間遷地保護(數據來自北京麋鹿苑)的數據;大豐麋鹿種群建群來源、35年間種群發展和20年間野外放歸的數據;石首麋鹿種群建群來源、28年間種群繁殖和15年間野外放歸的數據。

2 麋鹿種群命運滄桑史

麋鹿在地球之子宮——濱海平原濕地演替出來至1900年野外滅絕,始終都沒有走向高山和林地,長期的濕地生活逐漸形成了其角主干在前、分叉向后、尾巴較其它鹿類的一倍以上、蹄分叉較大的獨特特征[3]。基因組數據挖掘結果表明[10—11],麋鹿種群數量曾突破300萬頭。在長期演化和種群發展中,商周時期麋鹿的種群數量最為鼎盛;隨著人類活動范圍的擴大、平原濕地的縮減、麋鹿野外棲息地的喪失及主要食物的減少,漢唐宋后麋鹿種群的數量急劇下降,到元明清以后的近1000年內,麋鹿種群的數量始終維持在300頭以內(圖1)。因疾病、戰爭、皇家狩獵等諸多原因,麋鹿種群在皇家獵苑內得以延續。1900年因戰爭和洪水原因麋鹿在南苑野外滅絕,1904年至1985年麋鹿在國外經歷兩次世界大戰的劫后余生,最后在烏邦寺莊園幸存。據1982年調查,全世界范圍內動物園中的麋鹿都是烏邦寺莊園幸存麋鹿的后代。1985年,中國通過引進項目從英國重新引入麋鹿,并建立了南海子麋鹿苑、江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區及后來的石首麋鹿國家級自然保護區。至此,麋鹿種群在中國得到了恢復和復壯,截止2021年,麋鹿種群數量超過10000頭。

圖1 麋鹿種群數量變化Fig.1 Changes in the population of Père David′s deer數據來自盛和林的《中國鹿類動物》[12]、曹克清《麋鹿研究》[3]、丁玉華《中國麋鹿研究》[13]以及其它資料,依據分布范圍內考古地質孢子粉推測植被生長狀況并依據生態承載量估算當時鹿類數量

3 麋鹿四大種群

3.1 烏邦寺麋鹿種群

烏邦寺(Woburn Abbey)麋鹿種群為英國11至15世貝福特公爵(Herbrand,Duke of Bedford)家族所有,經歷五代人129年的保護至今。烏邦寺麋鹿種群起始于1894年10月至1901年3月11世貝福特公爵購買的殘存于歐洲的18頭麋鹿(表1),其中只有來自巴黎的1頭雄麋鹿和6頭雌性麋鹿(包括來自柏林的2頭亞成體)開始繁殖,其余則未繁殖[3]。由于種群數量有限,截至到1913年鹿群數量增加緩慢,至第一次世界大戰前麋鹿種群數量達到72頭。在第一次世界大戰期間約一半的麋鹿因疾病和饑餓死亡,損失慘重。在第二次世界大戰前,麋鹿數量發展到255頭。第二次世界大戰后,烏邦寺陸續輸出麋鹿,從1956年至1986年間共輸出252頭(圖2)。在此期間出生麋鹿1929頭,死亡1867頭,特別是1986年出生52頭,死亡190頭[13],這使得剛擺脫滅頂之災的麋鹿又損失慘重。隨后麋鹿種群得到一定的恢復,截止到1979年,全世界共有麋鹿994頭,其中烏邦寺種群近300頭(圖3)。目前世界上所有的麋鹿都是烏邦寺麋鹿種群的后裔,烏邦寺麋鹿種群為拯救麋鹿做出了卓越的貢獻。

表1 1894—1901年烏邦寺麋鹿基礎建群種數據

圖2 烏邦寺1956年—1986年輸出麋鹿數據Fig.2 Output data of Père David′s deer from year 1956 to 1986 from Woburn Abbey

圖3 烏邦寺歷年麋鹿種群數量 (數據來源于英國牛津大學動物學系瑪雅·博伊德女士)Fig.3 The population of Père David′s deer in Woburn Abbey (Data from Maria Boyd, Department of Zoology, Oxford University, UK)

3.2 南海子麋鹿種群

北京麋鹿苑地處大興區鹿圈鄉的三海子,元朝時稱“下馬飛放泊”[14],是元明清三代麋鹿在中國的唯一棲息地。1985年經過中外學術界的努力,從烏邦寺麋鹿種群引進20頭青年麋鹿,建立了北京南海子麋鹿種群;1987年8月又從烏邦寺引進麋鹿18頭,進一步擴大基礎群。從種源上看:鹿群介于14月齡左右、體重90千克上下、雌雄性別比為4∶1,且五代內無親緣關系,同父同母的后代僅引進1只(表2),質量較優。

表2 1985年南海子麋鹿的建群種數據

經過兩次引種后,1987年南海子麋鹿種群起步雌雄比例為33∶5,1988年麋鹿總數達53頭,1990年增至201頭(圖4)。由于北京近年來城市化進程加快,該保護區面積過小,為避免種群壓力過大,從1988年開始不斷向外輸出麋鹿(圖5),支持并建立了湖北石首保護區。北京南海子種群則常年保持在100—200頭左右,為中國麋鹿的種群遺傳多樣性和遷地保護做出了巨大貢獻[15]。

圖4 南海子麋鹿種群數量Fig.4 The population of Père David′s deer in Nanhaizi

圖5 南海子麋鹿輸出數據Fig.5 Output data of Père David′s deer from Nanhaizi

3.3 大豐麋鹿種群

江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區,位于大豐東南角林場內,屬于亞熱帶與暖溫帶的過渡地帶,適宜喜溫作物生長[16]。保護區面積由當初林場500 hm2增加至2666.7 hm2,實際利用灘涂面積達5333.3 hm2。1986年8月14日,世界自然保護聯盟(IUCN)、世界自然基金會(WWF)、中國國家林業部合作,從英國倫敦動物學會的7家動物園挑選39頭麋鹿(雄13,雌26,表3)作為大豐種群的建群種。

表3 1986年大豐麋鹿種群及野生建群種數據

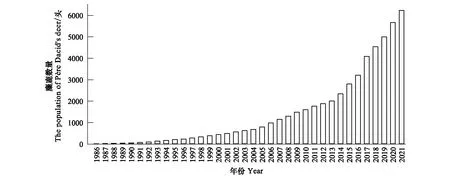

經33年的發展,江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區麋鹿種群數量從最初的39頭增長到2019年的5016頭(圖6),數量增長了100多倍,表明大豐保護區的生態環境對于麋鹿是比較理想的[17]。目前,江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區是世界上最大的麋鹿種群和最大的麋鹿活體基因庫,也是人類在動物及其棲息地保護歷史上一個成功的范例。

圖6 大豐麋鹿種群數量Fig.6 The population of Père David′s deer in Dafeng

3.4 石首野化麋鹿種群

石首保護區屬江漢湖盆的一部分,東起天鵝洲長江故道的沙口村堤,西抵柴碼頭村,南至長江,北達長江故道水面,屬典型的河流沖積物沉積而成的洲灘平原,亞熱帶季風氣候[18]。

石首保護區的麋鹿來源于南海子和大豐保護區(表4,數據來自Maria Boyd遺留的資料),石首麋鹿野生種群分布于三合垸,楊波坦和湖南境內洞庭湖區。截至8月30日,2019年共產仔187頭,種群數量也達到1600頭(圖7),此種群為世界上第一個麋鹿野化種群[19]。

表4 石首麋鹿種群及野外種群來源

圖7 石首麋鹿種群數量Fig.7 The population of Père David′s deer in Shishou

4 麋鹿種群發展的隱憂

4.1 遺傳多樣性趨同

現有的麋鹿種群包括我國的麋鹿均來源于英國烏邦寺種群,長期以來近交衰退的加劇,且沒有外來的大量種群作為緩沖和補充,極易產生遺傳漂變[20]。雖然從表觀上看,麋鹿種群經過數代近親交配后未出現明顯的退化現象,但其種群性遺傳多樣性趨同、個體之間的遺傳相似度高,影響其未來可持續發展的潛力,因此麋鹿種群遺傳多樣性趨同的隱憂一直存在。在人類長期的干預下,采取了包括引入其它鹿類如馬鹿基因等措施[13],使得麋鹿突破了最小種群繁殖瓶頸限制,但麋鹿種群進一步發展壯大仍需增加其種群遺傳多樣性。目前本文對麋鹿遺傳多樣性的認知仍很有限,需要進一步對基因多樣性進行深入系統的研究分析,對影響其遺傳發展的因素進行全方位的篩查,配合麋鹿野外馴化,提升麋鹿遺傳多樣性[21—22]。

4.2 生態位壓力嚴峻

麋鹿作為平原濕地的物種,與同域生活的其他食草類動物的采食生態位不同,主要采食牧草的尖部,而牛主要采食牧草的中間部位,羊采食牧草的根部[23],這在一定程度上限制了其食物來源。麋鹿適應濕地的優勢性狀也成了其走出濕地的障礙。首先,寬大的蹄子,雖增大了與濕地的接觸面積,適應濕地行走與奔跑,但也決定了麋鹿一旦走出濕地,其不具備與高山林地鹿類和其他草食動物一樣奔跑速度,容易被天敵捕食[24—25]。其二,較長的尾巴是麋鹿邁向陸地后面臨的又一威脅。走出濕地的鹿類面臨的生態位是林緣地帶,其它鹿類如馬鹿、梅花鹿等則完全占領了這個生態位,麋鹿則因為尾巴較長,容易被草地或者林子牽絆,不利于躲避天敵。其三,角主干在前,分叉在后,馬鹿主干在后,分叉在前;在林緣地帶,鹿角的形態決定了馬鹿更有競爭力,在打斗上麋鹿又敗下陣來[26—29]。“四不像”特征,造就其“成也麋鹿敗也麋鹿”的局面,面臨著嚴峻的生態競爭壓力。

4.3 生存競爭壓力大

在人類幫助下,消除了麋鹿的天敵,解決了冬季食物短缺、自然災害和控制疾病等威脅麋鹿生存的問題,但麋鹿的野外生存技能堪憂,其缺乏有效應對野外生存所必需的覓食、逃避天敵的技巧。同時,因麋鹿在皇家園囿近1000年的人工看護,造成了口器及消化酶的變化[30],在一定程度上喪失了野外環境的生存本領,僅靠有限的生態記憶來勉強維系[31]。加上棲息地退化、種群密度過高、洪水、野狗咬傷、血吸蟲等諸多制約因素[32],也使得麋鹿面臨嚴峻的疫情困擾和生存競爭壓力。

5 麋鹿未來的發展對策

5.1 引種和輸出并舉

在全世界范圍內擴大野外自然種群同時,麋鹿的引種和輸出(重引入、擴散和野化)是提升麋鹿遺傳多樣性的重要舉措。麋鹿在不同的地理、氣候和生態環境中野外放養,能夠最大限度地豐富和發展麋鹿基因的遺傳多樣性;進一步探索通過國際、區域、種群間的相互交流,提高種質資源和基因資源的互換,豐富遺傳多樣性,促進種群的可持續發展。在引種和輸出時,盡可能要首先擴大引種距離,提高麋鹿對生態跨度的適應能力[33];再者要兼顧老少結合,各年齡段的麋鹿都要成為引入或輸出的對象,比如絕經期老年群體的存在可以加大幼齡動物的存活率(鯨魚和大象);最后要充分考慮日照因素對麋鹿的影響[34]。麋鹿演化從熱帶東南方濱海濕地向內陸沿江河濕地逐漸推進,即所受日照逐漸縮短;如引種方向與自然擴散方向應該一致,否則由北向南擴散則導致生育期縮短、發育提前[35],會對麋鹿保護帶來不利影響。

5.2 種群保護與棲息地保護并重

隨著麋鹿數量的增多,種群的保護需要系統性的整體規劃引導,才能保障麋鹿種群的種質安全和可持續增長。同時,棲息地出現不同程度超過容納上限的現象[36],加上保護區日益被周圍成片的居民和農田分割成保護孤島,有效的棲息面積被進一步壓縮[37]。因此,一方面要加大種群數據庫的建設,統籌布局區域性種群保護規劃。如擴散種群的跟蹤數據檔案、精液和卵子凍存、生態價值和經濟價值開發規劃等需建立可持續性的保護和長效機制。另一方面要加強棲息地的大數據監測和數據庫建設[38]。隨著麋鹿種群密度上升,對有限空間資源和競爭加劇[39],可適度考慮麋鹿降級和放歸等[40]。依托數據分析,推動麋鹿國家公園建設,進行麋鹿棲息地質量改善,如自然林改造、水系改造(河道疏浚、水系整理、灌排建設)和植被恢復(牧草多樣化種植、適度植樹造林、圍網輪牧)等,改變保護區核心區植物群落結構簡單化、脆弱化和物種多樣性低的局面,開展濕地修復和濕地保護,營造泥濘地,擴大濕地修復范圍[24],拓展麋鹿生存空間[41]。

5.3 疫病預警監測和防控并進

近年來,麋鹿種群陸續出現畸形角[42]、軟角瘤、疣狀角、夏季脫角、白內障鹿等異常情況[43—44],對麋鹿可持續發展造成隱患和潛在威脅[36]。同時,隨著麋鹿活動范圍擴大,傳染病傳入的風險加大[45];30多年來,麋鹿的遺傳多樣性仍然比較貧乏,加上麋鹿種群密度過大[46],極易導致疫病的爆發[47]。因此實施在線監測,加強智能預警體系建設迫在眉睫。一方面強化麋鹿源疫病防控,提高監測預警能力,阻斷麋鹿疫病傳播途徑[30];開展麋鹿疫病病原調查[48],研究傳播規律和流行特點,制定診斷方法和防控措施[49],制定麋鹿源疫病監控的長期計劃[50];開發麋鹿專屬疫苗,建立麋鹿種群安全防護網。另一方面制定應急預案,建立嚴格的隔離措施,及時處理病死麋鹿,配合適度開展種質選育淘汰老弱病殘和有害基因[51],確保麋鹿種群的安全。

5.4 研究和保護并行

麋鹿保護為主題的物種保護與生物多樣性保護是麋鹿與人類和諧共生的基石,建立以麋鹿為主題的監測平臺和科研平臺,切斷鹿源疫病和微生物向其他物種及人類蔓延的途徑,為其他物種安全提供可靠的防火墻。切實提升科研實力和科研合作,實現成果在線共享,以推動麋鹿保護的可持續發展[52];堅持麋鹿與其棲息地保護優先的原則,嘗試建立領養、寄養模式,為生物多樣性保護和生態文明建設蓄積力量。