污染土壤生物聯合修復機制研究進展

王慶宏,鄭 逸,李倩瑋,王 鑫,詹亞力,陳春茂

中國石油大學(北京)化學工程與環境學院, 石油石化污染物控制與處理國家重點實驗室, 北京 102249

在眾多土壤修復技術中,生物修復技術具有環境擾動少、不易造成二次污染、修復成本低等優點,為土壤修復提供了綠色生態的技術路線. 生物修復既適用于修復有機污染土壤(包括石油類污染、多環芳烴類污染、農藥類污染等),也可用于修復無機污染土壤(包括重金屬、非金屬、放射性污染等)[1]. 生物修復按照修復主體(主要承擔修復功能的生物種類)不同可分為植物修復、動物修復、微生物修復及多種生物聯合修復. 單一生物修復機制根據原理不同可分為固定富集、胞外分泌、代謝轉化、抗逆應激等. 在生物聯合修復中,除考慮單一生物本身的修復效果外,還應考慮與其他修復生物的共存與互作. 掌握生物聯合修復機制對優化工藝路線、提升修復效果至關重要,隨著近年來生物聯合修復研究的不斷深入,更需要對其中復雜的修復機制進行進一步討論. 鑒于此,該文梳理了微生物、植物、動物對污染土壤的單獨修復機制及多種生物聯合修復機制研究,同時整理了近年來的相關研究成果,以期為生物聯合修復新技術研發、工藝優化和修復效果提升提供參考.

1 單一生物土壤修復機制

1.1 微生物修復機制

重金屬和有機污染土壤修復是當前研究的重點.微生物修復重金屬污染土壤機制主要分為胞內與胞外兩類,其中胞外去除機制以吸附固定和離子交換為主. 微生物吸附重金屬的過程主要取決于細胞表面的肽聚糖結構,該結構中包含的羧基、羥基、酰基等官能團可與重金屬離子配位固定,已經固定離子的官能團還可以通過離子交換作用固定其他游離的重金屬離子. 微生物同時可以分泌胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)和多種代謝產物. EPS中多糖、酶及生物酸成分可增強重金屬的溶解性并提升微生物固定效果[2]. 這些代謝產物還可促進其他土壤生物生長,如內生醋桿菌屬(Acetobacter beijerinck)可產生植物激素,強化植物富集重金屬作用[3]. 微生物也可借助酶促反應調節土壤理化環境,并將重金屬以硫化物、硫酸鹽和磷酸鹽等形式礦化固定[4],如脲酶在調節土壤pH的同時也可使重金屬礦化為碳酸鹽[5]. 胞內作用去除重金屬存在兩類主要機制:①通過應激調控產生諸如金屬硫蛋白(metallothioneins,MTs)、谷胱甘肽等蛋白或多肽,通過巰基結合金屬形成配合物降低毒性[6];②利用生物酶對重金屬進行氧化還原以降低毒性,如將Cr6+還原為Cr3+、將As3+氧化為As5+等[7]. 當重金屬毒性超過上述機制調節閾值時,微生物可合成多聚磷酸鹽與之結合,并置于遠離重要細胞器的氣泡中以減少其對細胞的危害[4]. 微生物在減輕重金屬脅迫作用的同時也為土壤中其他生物提供了保護作用.

絕大多數有機污染物可被土壤微生物以代謝或共代謝途徑降解,常見的代謝方式有氧化、水解、烷基化和去烷基化. 針對土壤中不同類型有機污染物降解的研究相對較多,主要包括開發適生菌種、篩選土著菌種或表面活性劑產生菌以及生物強化工藝等[8-9].例如,利用生物強化修復長期殘留混合農藥的土壤效果顯著[10]. 微生物降解有機污染過程具有特異性,如降解PAHs時,真菌主要分解高環芳香烴,細菌則傾向于礦化低環芳香烴[11]. 降解分為胞內和胞外兩類機制,一般通過酶促反應完成. 胞內和胞外酶的降解能力有所差異,如白腐真菌胞內酶對BDE-209的開環及脫溴能力均遠小于其胞外酶[12]. 農藥降解通常遵循水解、氨基酸/糖酸結合、代謝轉化3個步驟. 但有研究發現,微生物可對有機農藥氯吡磷進行直接降解[13],在細胞內外均檢測不到氯吡磷的降解中間產物. 研究去除土壤中存在的農藥-重金屬復合型底物時發現,低濃度金屬可對農藥降解產生促進作用,而毒性金屬會與微生物降解過程中一些重要的酶結合,導致酶失活[14]. 對于持久性有機污染物(persistent organic pollutants,POPs)的生物修復,因其在微生物、土壤液相與固相之間的降解轉化規律復雜,多將污染物的生物可利用性和遷移轉化規律結合起來進行研究.

微生物廣泛存在于植物根際和土壤動物腸道中,生物聯合修復會有效減輕污染物對土壤生物的脅迫作用. 微生物的胞外分泌物還會增強植物生長抗逆能力,提高植物對污染物的可利用性,微生物還為土壤動物提供了食物來源.

1.2 植物修復機制

植物修復土壤是通過地下根系對土壤污染物攔截、吸附、轉運等作用,將污染物進行固定或遷移至植物體內的過程. 通過植物提取進入植物體內的污染物,一部分可在植物蒸騰作用中持續少量揮發,或通過植物自身新陳代謝對其進行降解或削弱毒性,其余部分則通過富集作用殘留在植物體內. 未能進入植物體內的污染物,則可通過植物分泌物將污染物進行形態轉化后固定于植物根際. 研究重金屬與有機物污染土壤的植物修復機制有不同的側重點,修復重金屬污染主要關注植物的轉運、富集及固定過程,去除有機物污染則主要關注植物攝取及代謝方式.

植物修復重金屬污染土壤主要通過根系實現,根系細胞對污染的耐受性和富集轉運能力是衡量該物種是否能夠成為超富集植物的關鍵. 例如,蜈蚣草(Pteris vittataL.)對砷、鉛表現出極高的耐受性和轉運能力,但對鋅的轉運能力較差[15]. 植物根系固定重金屬是另一主要作用機制,植物根系分泌物可改變根際環境條件(Eh和pH),通過分解、螯合、氧化還原等過程降低重金屬的生物有效性[16]. 根系分泌的氨基酸、有機酸等小分子物質可降低根際pH、提升重金屬溶解性,并通過絡合作用固定重金屬[17-18]. 根際分泌的多糖等膠黏性物質可以與鉛、銅、鎘等重金屬離子結合,將其包裹在根系表面[19]. 此外,植物葉片的蒸騰作用也會促進重金屬修復,蒸騰作用越強,其對重金屬的提取和積累促進作用越明顯[20]. 例如,Cd在煙草(Nicotiana tabacumL.)葉片蒸騰作用被抑制的情況下無法被植物富集利用,蒸騰作用同時還是Cd從木質部轉移到葉片揮發的動力[21].

植物修復土壤有機污染需要依靠細胞代謝,植物細胞分泌胞外酶可用于降解有機污染物,如硝酸鹽降解酶、脫鹵酶可降解土壤中殘留的三硝基甲苯(trinitrotoluene,TNT)、三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)等有機污染物. 由于胞外酶通常具有時效性,因此需要植物持續分泌才能發揮作用. 有機物進入植物細胞的方式既有主動吸收也有被動吸收,但只有少數激素類物質通過主動吸收進入植物細胞,多數非離子型有機物的輸送方式為被動吸收,其主要輸入動力來自植物蒸騰作用. 植物體內污染物與植物吸收分配的關系主要受辛醇-水分配系數(KOW)影響,分配過程中植物酶促反應將有機物“親水基化”并逐步代謝[22]. 代謝機制與植物和污染物類型有關,一般低環、短鏈化合物更容易被植物代謝. 也有研究發現,某些特定植物能夠代謝多環、難降解污染物,如黑麥草(Lolium perenneL.)、南瓜(Semen cucurbitae)等可降解多溴聯苯醚(bolybrominated diphenyl ethers,PBDEs)[23].

在生物聯合修復中,植物為微生物和動物提供生長環境,如輸送氧氣或調節適宜pH等;植物根系還可為動物、微生物提供營養,根系分泌物和腐殖質都可以是動物、微生物的食物來源.

1.3 動物修復機制

土壤動物移動及繁殖能力較強,可以對一定空間內的污染土壤進行長效修復. 常見修復動物以無脊椎動物居多,如線蟲(Caenorhabditis elegans)、蚯蚓(Pheretima lumbricus)等. 蚯蚓因對土壤改善和污染修復效果顯著,是目前土壤動物修復的研究熱點[24].蚯蚓修復土壤過程一般通過掘穴攝食和體表接觸兩個途徑進行. 在掘穴攝食過程中利用腸道中嗦囊及砂囊將吞食的土壤污染物和食物粉碎混合,并在體內消化吸收,同時排出的蚯蚓糞中富含氮、磷元素,可以優化土壤碳、氮、磷結構[25],進而優化土壤中的微生物群落結構. 蚯蚓的活動區域形成了“蚓觸圈”(drilosphere),“蚓觸圈”內微生物和植物的營養攝取由于蚯蚓作用均會得到強化. 除此之外,蚯蚓表皮還可以吸收土壤污染物并在其體內富集, 富集效果與污染物的種類有關. 研究發現,蚯蚓對土壤中Cu具有較好的富集能力[26],但卻無法富集Hg[27]. 此外,利用蚯蚓修復原油污染土壤效果顯著,即使在較高總石油烴濃度(30 000 mg/kg)下,其對中短鏈石油烴(<C21)也可實現快速富集[28]. 蚯蚓用于修復農藥污染土壤(如阿特拉津、五氯苯酚等)時,其修復的核心機制是調節土壤pH和消耗腐殖質,以此改善土壤酶活[29].在富集過程中,當污染物濃度超過蚯蚓富集能力上限時,蚯蚓會借助自身抗逆機制抑制其積累,已有研究確定了蚯蚓體內MTs轉錄激活機制,從機理上證明了在污染暴露下蚯蚓的抗逆行為[30]. 對蚯蚓在糞肥有機質土壤中富集鎘、鉻能力的研究發現,土壤有機質含量增加反而會降低蚯蚓對重金屬的富集效果[31],這需要在土壤修復時重點關注.

土壤動物本身也具備對有機物的代謝能力,但因土壤動物代謝作用有限而常被忽略. 例如,蚯蚓可代謝磷酸三丁酯,其代謝方式包括以氧化、脫鹵為主的Ⅰ相代謝和以谷胱甘肽、硫基結合為主的Ⅱ相代謝過程[32].

此外,經蚯蚓消化后產生的蚯蚓糞具有較好的透氣性和持水/排水效果[33],可提高污染物/營養物的水溶性[34],更易被植物吸收利用.

2 生物聯合修復研究

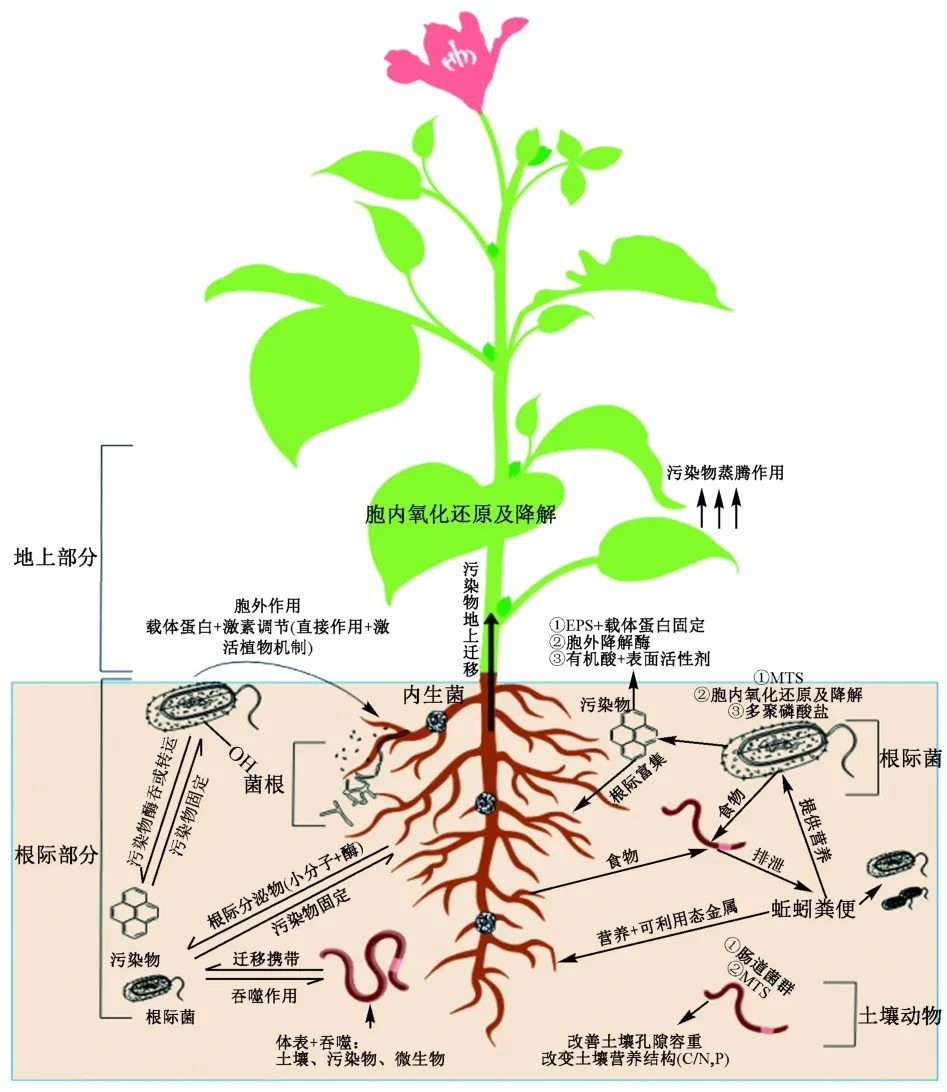

土壤生物聯合修復需要在發揮單一生物修復優勢的同時,增強其他修復物種的耐受性及生長能力,達到提升總體修復效果的目的. 生物聯合修復機制見圖1.

圖1 生物聯合修復機制Fig.1 Combined bioremediation mechanisms

2.1 微生物-植物聯合修復

微生物-植物聯合修復廣泛存在于土壤環境中,是生物聯合修復的重點研究方向. 植物根際效應使根際微生物數量遠大于根際之外[35],從而構建起污染物與根系間的微生物“過渡層”. 此類微生物被稱為根際菌(rhizobacteria),根際菌可與植物產生菌根(真菌)或根瘤(細菌)等共生關系. 這類通過改善土壤環境、誘導植物生長或削弱植物所受脅迫等促進植物生長的微生物稱為根際促生菌(plant growth promoting rhizobacteria,PGPR).

微生物-植物聯合修復機制主要分為兩類:①“功能菌-植物”機制,是將具有特定修復功能的微生物與植物聯用,植物在此過程中提供適宜微生物生長的環境條件,強化微生物對污染物的去除能力. 雖存在植物與微生物的共生關系,但修復主體為微生物,植物僅作為輔助修復生物. ②“菌-植物共生”機制,強調植物與微生物在污染脅迫下共生以強化植物對污染物的富集作用,一般在根際附近形成緊密的種間互作關系,其胞外修復機制為植物富集污染物提供條件,植物在微生物的保護下可減輕污染脅迫,提升長勢或污染物去除效果. 該機制常見于重金屬污染土壤修復體系.

在“功能菌-植物”土壤修復機制中,植物在調節根際理化環境的同時,會通過通氣組織為根際菌輸送氧氣和光合作用產物[36]. 植物根際能夠對污染物起到固定作用,碳氫化合物(HCs)的降解主要通過植物根際附著的功能微生物完成. 這一體系的修復效率與細菌在植物根際的代謝活性密切相關[37]. 例如,香根草(Vetiveria zizanioidesL.)與多種原油降解菌聯合修復石油污染土壤時,原油降解效率主要與功能菌有關,但同時需要選擇耐受性高的植物以確保微生物的生存條件[38]. 黑麥草可以提升PAHs土著降解菌對蒽、菲的去除效果[39],且黑麥草相比大豆(Glycine maxL.)具有更強的環境適應性,更有利于改變菌群結構,提高污染物降解效果[40]. 微生物植物聯合修復研究側重于利用植物的輔助功能來提高微生物污染降解能力.

“菌-植物共生”的土壤修復機制相對復雜,它主要強調植物的修復能力. PGPR能夠幫助植物生長、抗逆、富集. 微生物可提升污染物的可利用性,如根際菌可釋放螯合劑、氫氧化鐵絡合物及富里酸等對金屬進行固定或吸收,并減少其在植物中的轉移,降低環境中重金屬的濃度和脅迫作用[41]. 特定的植物-微生物關系會促進植物對污染物的利用能力,如葡糖醋桿菌(Gluconacetobacter diazotrophicus)分泌葡糖酸可增加土壤中ZnO和ZnCO3的溶解度[42]. 銅綠假單胞桿菌分泌鼠李糖脂可作為表面活性劑,增強土壤中銅離子的可利用性以達到去除效果[43]. 此外,微生物強化植物修復的另一作用機制為激素調節,已知絕大多數PGPR都可單獨產生吲哚乙酸(IAA)[44],IAA可直接刺激植物根莖葉的發育,少數微生物可以產生細胞分裂素以及ACC脫氨酶調節植物乙烯含量,從而提升植物抗逆能力. 除分泌激素供植物利用外,根際菌還可刺激植物自身激素分泌水平,如芽孢桿菌(Bacillussp.)作為根際菌時,可促使甘藍幼苗分泌水楊酸和IAA,促進其自身生長[45];同時,根際菌還可改變植物抗氧化體系. 研究表明,在重金屬脅迫下,根際菌可使植物體內抗過氧自由基酶基因表達上調,以及過氧化氫酶(catalase,CAT)和過氧化物酶(peroxidase,POD)含量增加[46].

在實際研究過程中植物-微生物聯合修復應根據污染物類別來確定修復主體及機制. “功能菌-植物”修復需保證微生物最大化地發揮修復作用,并利用植物輔助構建根際功能區,有利于優勢功能降解菌的生長. “植物-菌共生”修復需在保證植物生長的前提下發揮微生物作用,更適合于修復能夠依靠植物代謝、富集、蒸騰作用去除的污染物. 微生物在高污染土壤中通常比植物的適應性更強,植物根際為微生物提供生存環境和物質基礎,二者共同發揮修復作用.

2.2 植物-動物聯合修復

植物-動物聯合修復最早應用于農學領域,無脊椎動物在土壤和營養結構改善方面都具有積極作用.相比植物與微生物聯合修復,植物-動物聯合修復沒有過于復雜的修復機制,多因各自活動區域重合而互相產生影響. 以蚯蚓為代表的土壤動物與植物聯合修復研究分為“蚓體-植物”和“蚓糞-植物”兩個方向.

“蚓體-植物”研究以蚯蚓生理活動改善土壤并為植物提供養分為原理. 隨著蚯蚓掘穴、進食消化等過程的進行,植物根際范圍土壤會被優化[47]. 蚯蚓掘穴后出現的孔道可以提升土壤孔隙度并改變土壤容重,為植物根系的水氣交換提供有利條件[24]. 蚯蚓生理活動還可加快土壤養分周轉,并補充植物生長過程中缺乏的氮磷元素. 其中,蚯蚓進食過程中可利用土壤中碳元素進行自身代謝,并使土壤C/N逐漸降低,蚯蚓糞和殘體分解可以為植物生長提供氨態氮[48]. 蚯蚓腸道可將土壤中的有機磷轉化為易被植物吸收的速效磷[49]. 這些作用可明顯增強植物長勢和污染去除效果,如蚯蚓可增加銅脅迫下黑麥草的地上生物量[50];赤子愛勝蚓(Eisenia foetida)提升了過氧化氫酶的活性,強化了鳳仙花和紫茉莉對石油烴的降解[51].

“蚓糞-植物”聯合修復過程中,蚯蚓糞因具有均質多孔、通氣性好、產量與表面積大等優勢,可供給植物較多的可溶性鹽和腐殖質,以改善原有土壤營養結構和污染物的可利用性. 蚯蚓無法富集的污染物將通過蚯蚓糞便排出體外. 如利用蚯蚓糞與印度芥菜聯合修復Zn、Pb污染土壤,可以提高芥菜生物量,并增加重金屬的轉運能力[52].

植物根際菌、根際有機碎屑等可為蚯蚓提供食物來源,有植物環境下蚯蚓的體長及生長效率均會得到提升[51]. 植物根際對蚯蚓、線蟲等土壤動物釋放不同的氣味信號,動物依靠信號甄別植物根際的可食用性[53]. 蚯蚓等腐食動物傾向于食用落敗葉片和根莖,不會破壞植物根系.

2.3 微生物-動物聯合修復

微生物與動物聯合修復機制可按照動物搬運攝食和消化排泄兩階段進行分類研究.

在搬運攝食階段,土壤動物會通過運動和攝取食物來改善微生物群落結構以提升降解效果. 蚯蚓體表可以攜帶大量細菌,從而使移動能力差的微生物擴展了生存空間,并沿著蚯蚓移動軌跡進行傳播. 有研究提出,利用蚯蚓構建土壤菌群的網狀結構,并可以同時增強微生物與植物的聯合修復過程[54]. 蚯蚓更傾向于攝食真菌,同時也以細菌、放線菌、藻類等為食[48].所有被攝食的微生物都會通過動物腸道經歷“篩選”過程,其中優勢菌種在營養豐富的蚯蚓腸道內富集,并聚集在蚯蚓糞便中返回土壤,完成間接“搬運”過程,該過程中土壤微生物的群落結構發生了改變. 經蚯蚓作用過的異丙甲草胺污染土壤中其殘留量明顯降低,土壤脲酶、脫氫酶、轉化酶和過氧化氫酶活性顯著提升,土壤因污染改變的微生物種群結構得到恢復,進一步強化了優勢菌種的生存能力和污染降解能力[55].

在消化排泄階段,土壤動物的消化過程會為微生物提供可利用性高的營養物質,蚯蚓腸道內主要元素碳、氮、磷、硫分別為土壤環境中的2~5倍. 經過攝食但未能通過腸道的微生物,一部分會被蚯蚓消化成為其能量來源,另一部分會成為蚯蚓腸道缺氧環境內的定殖細菌,參與蚯蚓的消化作用,從而形成寄生關系. 蚯蚓腸道內的菌群種類主要取決于腸道內的氧氣含量和養分[34],通過對比腸道環境、蚯蚓糞便及土壤環境中的微生物種群發現,蚯蚓腸道內具有更加豐富的缺氧菌群[56],腸道內微生物同樣具有去除污染物的功能. 阿特拉津(atrazine)污染土壤中蚯蚓可以促進放線菌生長,且其腸道內菌群可直接降解阿特拉津[57]. 蚯蚓腸道細菌對重金屬也有較強的富集能力和污染抗性,能夠轉化利用溶解態磷酸鹽與金屬離子絡合產生沉淀[58]. 在銅、鋅污染脅迫下的蚯蚓腸道內菌群與綠豆植株進行共培養,發現腸道菌群除具有減輕脅迫和增溶磷酸鹽的特性外,還可以分泌促植物生長因子[59]. 蚯蚓糞便中的微生物相比于腸道富集微生物的活性更強,能夠分泌更多包括小分子氨基酸、維生素以及植物激素等在內的活性物質,這些物質有利于微生物和植物生長,進而提高修復效果[54].

2.4 生物聯合修復效果對比

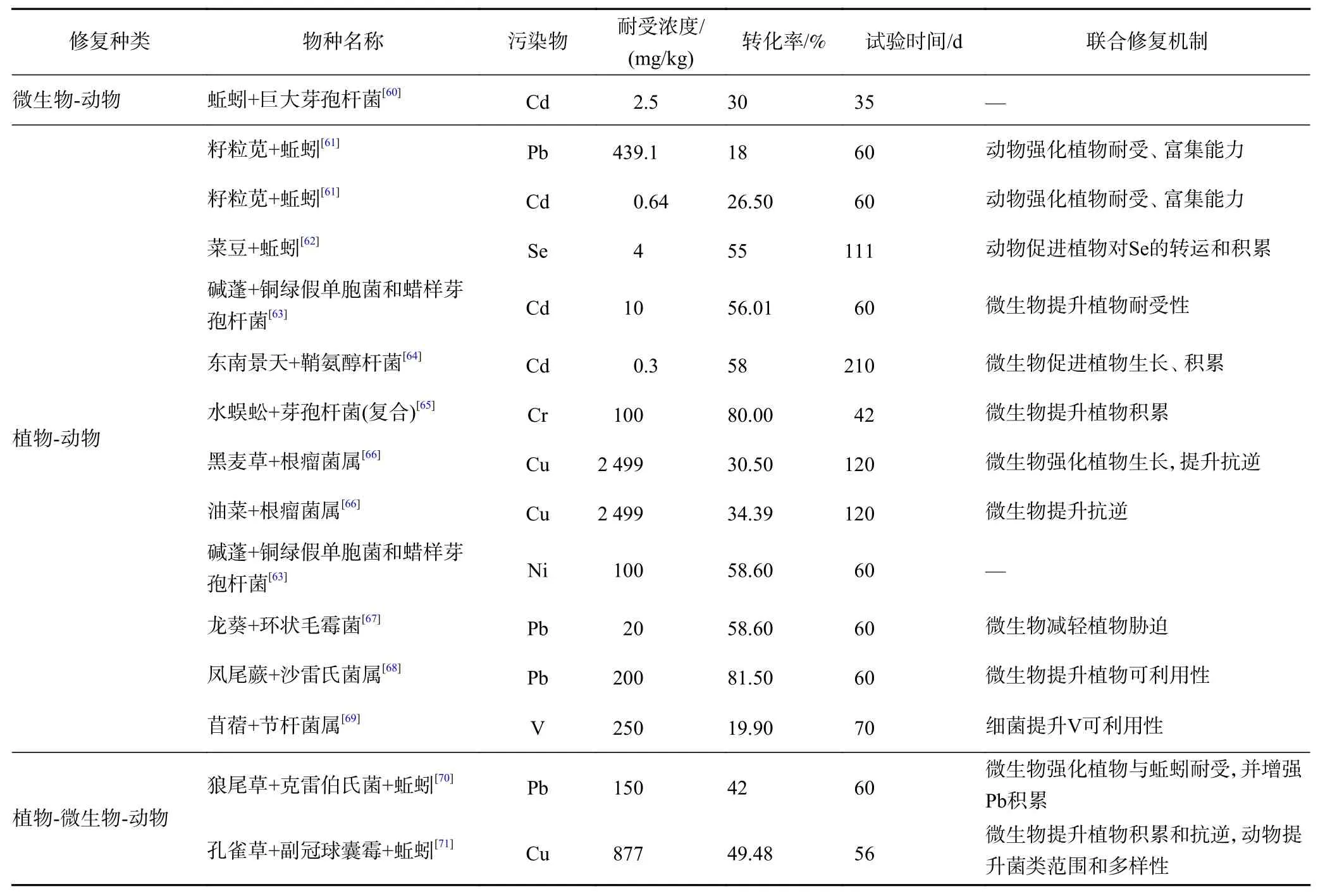

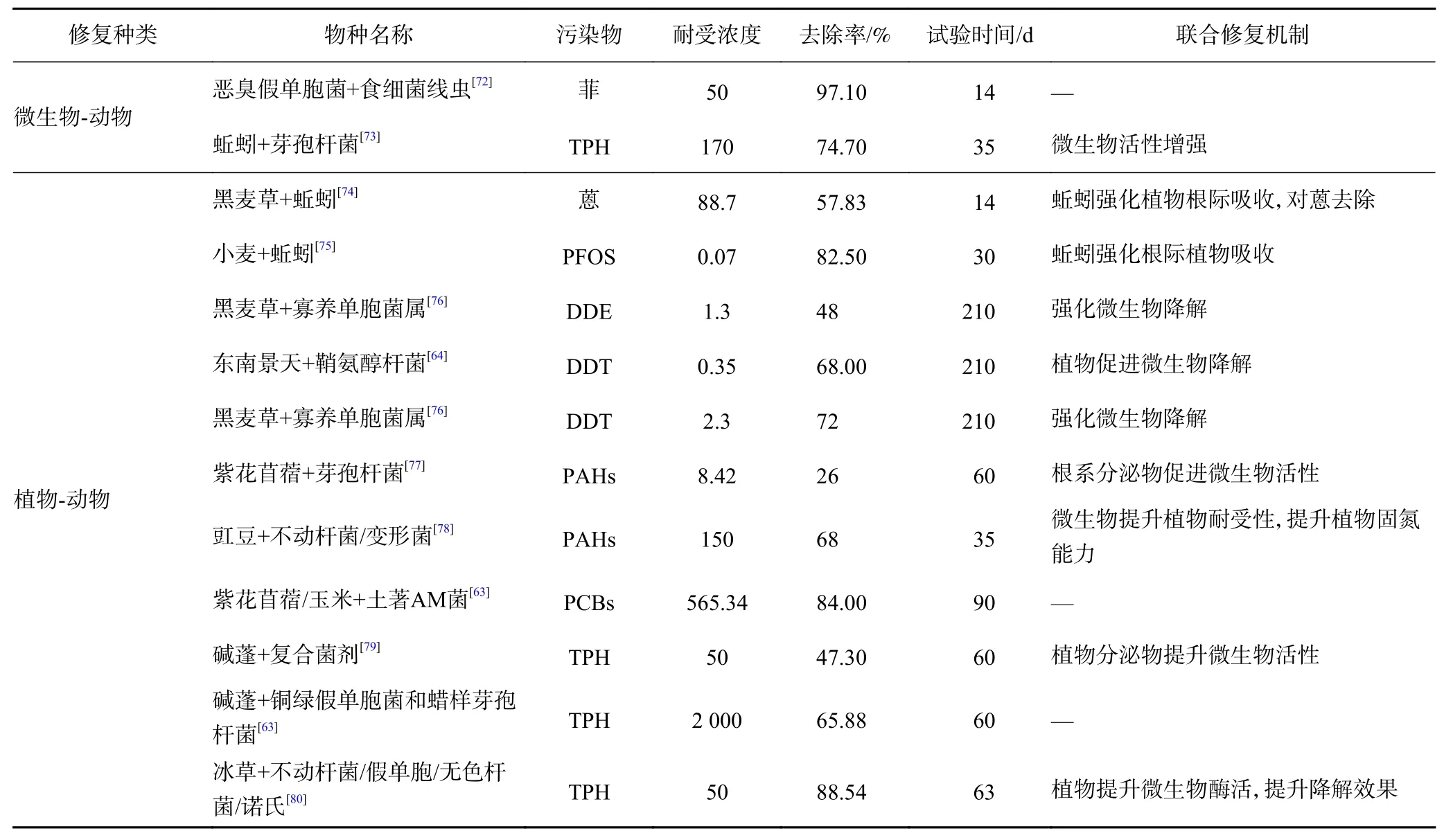

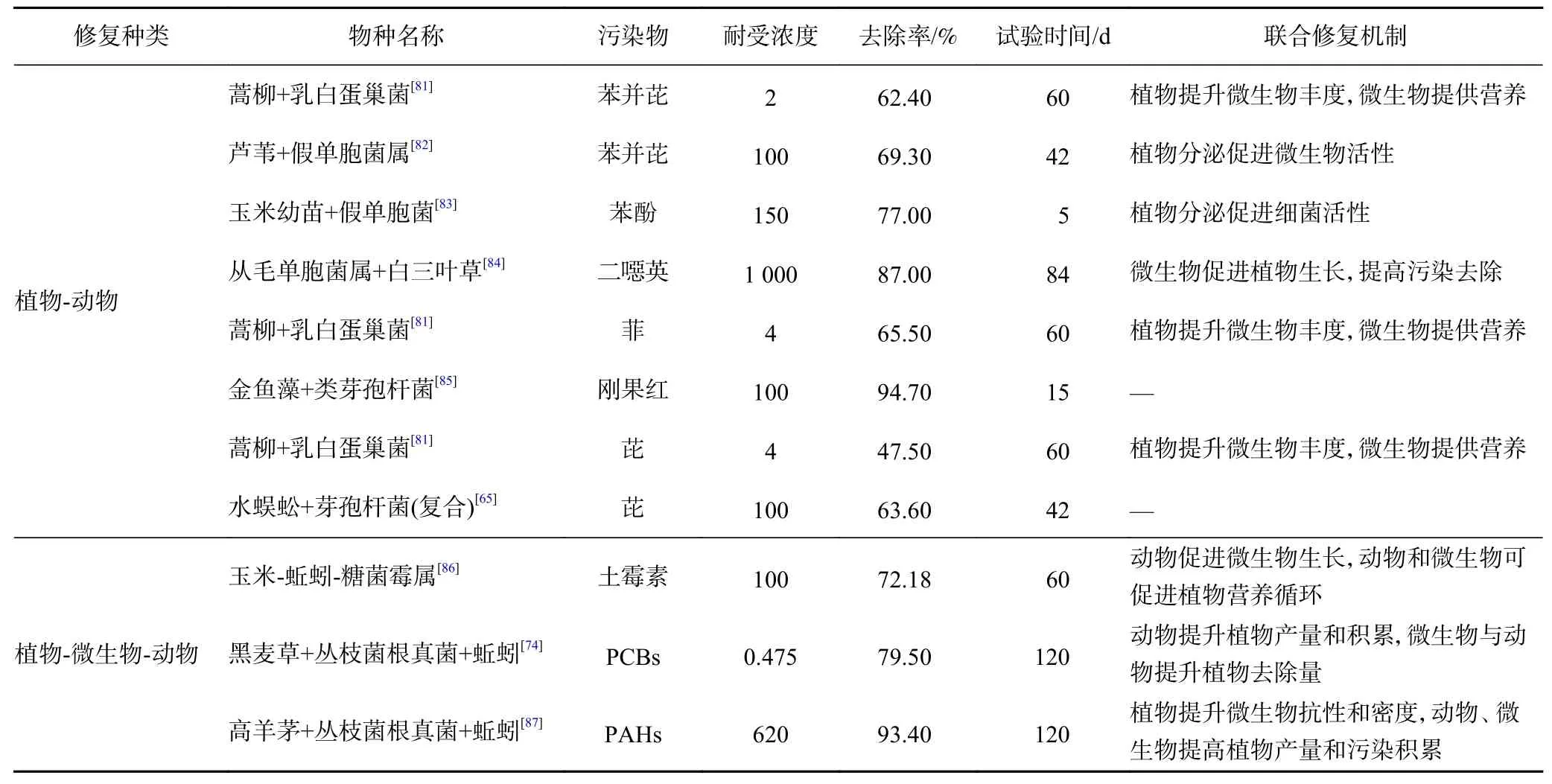

影響生物聯合修復效果的因素十分復雜. 筆者分析了可精確量化土壤修復效果的修復物種、耐受濃度和修復時間等試驗數據,并對數據單位進行了歸一化處理,生物聯合修復常見重金屬(生物轉化)和有機物污染(生物去除)土壤方面的主要研究成果總結見表1、2.

由表1可見,近年來針對重金屬污染聯合修復的研究以植物和微生物聯合修復為主,對已有研究的重金屬轉化效果進行整理可知,生物聯合修復針對Pb、Cd的研究較多,Cu、Zn相對于Pb、Cd而言更難被生物轉化. 景天、黑麥草、堿蓬、印度芥菜等植物用于聯合修復效果較好. 根瘤菌屬和芽孢桿菌屬在多種重金屬污染土壤修復中應用廣泛. 根據“菌-植物共生”修復機制,以上菌屬可有效提升植物對重金屬土壤修復作用. 相比于植物-動物聯合修復,植物-微生物聯合修復效果更好,Cu污染土壤在微生物-植物-動物聯合修復下效果最好,說明構建三者聯合修復體系有利于修復效果的進一步提升.

表1 重金屬污染物生物聯合修復成效匯總Table 1 The effectiveness by combined biological remediation of heavy metal

由表2可見,生物聯合修復有機物污染土壤以植物-微生物聯合修復為主. 有機物的降解更多地符合“功能菌-植物”修復機制,微生物是發揮修復功能的主體,其中芽孢桿菌和假單胞菌是最常見的功能菌. 對比不同修復方法對PAHs的修復效果可以發現,微生物-植物-動物聯合體系的修復效果最好,表明構建三者聯合的修復體系有利于提升有機污染物的去除效果.

表2 有機污染物生物聯合修復成果匯總Table 2 The effectiveness by combined biological remediation of organic pollutant

續表 2

3 結論與展望

a) 單一生物修復與生物聯合修復具有不同的修復機制,后者為污染物的去除和轉化提供了更多途徑. 其中植物富集作用是修復重金屬污染土壤的主要途徑,同時植物作為修復系統的“骨架”,通過光合作用不斷為微生物和動物提供能量. 在聯合修復作用中,如何降低污染脅迫并提高植物長勢是重金屬污染修復過程中發揮植物功能的關鍵. 微生物借助自身有機物降解能力,在聯合修復有機污染土壤中發揮主要“承擔者”的作用,需要篩選關鍵功能微生物并為其提供豐富的營養物質和良好的生長環境,實現有機污染物的高效降解. 土壤動物作為系統環境中的“搬運者”和“調節者”,通過不斷調節土壤環境中的元素組成,為植物和微生物營造適宜生長的環境條件.

b) 影響生物聯合修復的主要因素是植物和微生物類型,今后應針對具有特定污染物降解轉化能力的植物和微生物進行篩選和評價,豐富可高效修復土壤重金屬和有機物污染的生物資源. 此外,微生物-植物-動物聯合修復潛力巨大,但相關修復機制仍不明確,今后應從污染物在生物與環境中的遷移轉化規律出發,進一步探究三者對不同污染物轉化或去除的協同作用機理,同時更應關注重金屬-有機物復合污染的修復過程,為復雜污染土壤生物聯合修復關鍵技術開發奠定基礎.