小書(shū)店是一座城市的文化底色

阿栩

經(jīng)營(yíng)了二十二年的復(fù)旦舊書(shū)店正式關(guān)閉,借此機(jī)會(huì),我們探訪了五家分散在上海不同區(qū)域的小書(shū)店。

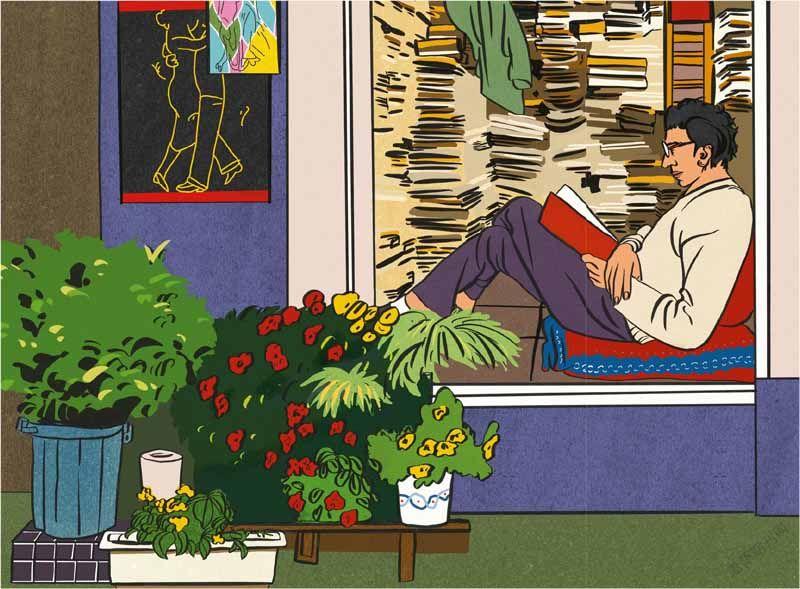

比起大型連鎖書(shū)店,這些書(shū)店的面積很小,開(kāi)在街巷深處,很少雇傭店員,一般都由愛(ài)書(shū)的店主獨(dú)自經(jīng)營(yíng)。從裝修到選書(shū),體現(xiàn)的是店主的個(gè)人品位,所吸引的讀者群體、面臨的經(jīng)營(yíng)困難也各有不同。正因此,小書(shū)店往往是一座城市文化底色的重要組成部分。

地址:楊浦區(qū)政肅路55號(hào)

店主推薦書(shū)目:《佩文韻府》

2021年12月10日晚上7點(diǎn),原本已經(jīng)到了平時(shí)的關(guān)店時(shí)間,但今天復(fù)旦舊書(shū)店里還是人擠人,每一個(gè)書(shū)架前、角落里都有讀者站著、蹲著找書(shū)。

這是復(fù)旦舊書(shū)店原定關(guān)閉的日子,但由于太多身在外地的老顧客只有周末才能趕來(lái)與書(shū)店告別,店主張強(qiáng)向街道辦申請(qǐng)延長(zhǎng)了兩天的經(jīng)營(yíng)日期。他坐在一堆舊書(shū)中間,笑著和打電話來(lái)詢問(wèn)的顧客說(shuō):“今天只要還有人愿意來(lái),我可以陪他到12點(diǎn)。”

復(fù)旦舊書(shū)店位于政肅路55號(hào),夾在一片喧囂的菜市場(chǎng)、網(wǎng)吧和公寓之間。它的招牌不算顯眼,如果不是有目的地尋找,很容易就會(huì)忽視它的存在。67平米的書(shū)店放了五萬(wàn)多冊(cè)舊書(shū),剛進(jìn)門(mén),它給人的第一印象就是逼仄。從1999年來(lái)上海算起,張強(qiáng)經(jīng)營(yíng)這家書(shū)店已經(jīng)有二十二年的時(shí)間。

剛來(lái)上海時(shí),沒(méi)有找到工作的張強(qiáng)在復(fù)旦第九宿舍發(fā)現(xiàn)有許多不錯(cuò)的舊書(shū)被當(dāng)成廢品扔掉了。他用身上僅有的30元收了15公斤舊書(shū),開(kāi)始在國(guó)年路上擺地?cái)傎u書(shū)。半年后,一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),他認(rèn)識(shí)了中國(guó)科技圖書(shū)公司的老板,在政肅路55號(hào)的書(shū)店里做起了店員。

新書(shū)的生意并不好做,老板采納張強(qiáng)的建議,在店里辟出一小塊區(qū)域,讓他聯(lián)系文廟的賣家,做一些舊書(shū)生意。2005年底,老板出國(guó),張強(qiáng)便替他管理這家書(shū)店,開(kāi)始以賣舊書(shū)為主。為了多放一些書(shū),他和老板一起給書(shū)店搭了一個(gè)環(huán)形的隔層。一直到2008年,原來(lái)的老板想要將書(shū)店轉(zhuǎn)讓給張強(qiáng),他才正式從管理者變?yōu)榱私?jīng)營(yíng)者。

比起經(jīng)營(yíng)書(shū)店,張強(qiáng)對(duì)于書(shū)籍,尤其是舊書(shū)的熱愛(ài)來(lái)得要更早一些。從來(lái)上海開(kāi)始,文廟就是張強(qiáng)每個(gè)周末的必去之地。收書(shū)、和朋友聊天、了解舊書(shū)市場(chǎng)的行情,這樣的習(xí)慣一直堅(jiān)持到了2008年前后。后來(lái)雖然去得少了,但張強(qiáng)仍然通過(guò)QQ、微信和文廟的老朋友們保持著聯(lián)絡(luò)。

在文廟,張強(qiáng)第一次接觸到了大量愛(ài)書(shū)如癡的人,最讓他難忘的是一位名叫吳迎春的老先生。盡管吳迎春已經(jīng)去世了五六年,張強(qiáng)還能記得他每次收到好書(shū)時(shí)輕快的腳步聲。每個(gè)周末,吳迎春都會(huì)騎著三輪車,從黃浦到楊浦,一邊騎車一邊在沿路的書(shū)店里收書(shū)。由于張強(qiáng)賣書(shū)的價(jià)格比較便宜,每次來(lái)復(fù)旦舊書(shū)店時(shí),都會(huì)有一大群讀者圍在一旁,等他上架完畢就開(kāi)始搶書(shū),吳迎春樂(lè)呵呵地在一旁看著大家搶購(gòu)。

“吳迎春不修邊幅,也不在意吃穿,唯一的樂(lè)趣就是收舊書(shū),然后把書(shū)賣給愿意讀書(shū)的人。吳迎春一直住在一間老房子里,五年前有一次下雨,閣樓有些漏水,他擔(dān)心自己的書(shū)被打濕,就著急地爬到房頂上去修理,一不小心摔了下來(lái),沒(méi)有搶救過(guò)來(lái)。”

談起文廟書(shū)市的關(guān)閉,張強(qiáng)的語(yǔ)氣中多了一絲傷感。“文廟沒(méi)有了非常可惜,它曾經(jīng)是上海文化界一張很好的名片。現(xiàn)在一些書(shū)商會(huì)在福佑商廈里(賣書(shū)),但是和小商品市場(chǎng)摻合在一起,當(dāng)年那種感覺(jué)已經(jīng)變了。”

開(kāi)書(shū)店的這二十多年,“舊書(shū)”像是一條紅繩,將張強(qiáng)與無(wú)數(shù)愛(ài)書(shū)、愛(ài)讀書(shū)的人聯(lián)系在一起。許多復(fù)旦老教授都是復(fù)旦舊書(shū)店的常客,店里的抽屜里有一本“復(fù)旦舊書(shū)店留言冊(cè)”,封面上的字是中文系教授傅杰寫(xiě)的,里面記有許多復(fù)旦老教授的回憶,在第一頁(yè)上,歷史系老教授周振鶴題了詞“為讀者找書(shū),為書(shū)找讀者”,現(xiàn)在成為了復(fù)旦舊書(shū)店的標(biāo)語(yǔ)。

歷史系教授張偉然在疫情前每天晚上都會(huì)到復(fù)旦舊書(shū)店看書(shū)。“我們隔壁是一個(gè)菜市場(chǎng),他太太去買菜,他就上來(lái)看書(shū)。太太把菜買好了,在樓下叫他回家,他嘴上答應(yīng)著,手里的書(shū)還是不愿意放下,得要太太上來(lái)親自拉他才會(huì)離開(kāi)。”后來(lái),張偉然還特地給舊書(shū)店題寫(xiě)了一幅“有福讀書(shū)”的書(shū)法,一直被張強(qiáng)掛在店里。

經(jīng)濟(jì)系教授郭景儀今年已經(jīng)94歲,從舊書(shū)店開(kāi)業(yè)的第一天起,他就很愛(ài)在這里淘書(shū)。從前每天都會(huì)來(lái),年紀(jì)大了以后,走路吃力了,但每一兩個(gè)月還是會(huì)讓家人攙扶著他來(lái)一次。有時(shí)郭景儀會(huì)帶一個(gè)手電筒,一個(gè)書(shū)架接著一個(gè)書(shū)架地看書(shū)、找書(shū),“這種狀況是很讓我動(dòng)容的”。

每天穿行在幾萬(wàn)冊(cè)舊書(shū)之間,整理收拾,從早上9點(diǎn)半到晚上7點(diǎn),偶爾會(huì)騎車去別的地方收書(shū),這樣的日子張強(qiáng)和妻子張芹一過(guò)就是十幾年。然而去年年末,一紙來(lái)自街道辦的律師函打破了這種平靜。他們被告知由于街道的整體規(guī)劃,復(fù)旦舊書(shū)店所在區(qū)域被納入改造范圍,街道委托律所催促舊書(shū)店在2020年12月底盡快搬遷。經(jīng)過(guò)協(xié)商,時(shí)限拖到了2021年的2月底,再后來(lái)便沒(méi)了確切消息。

這一年中,搬遷像是一把懸在復(fù)旦舊書(shū)店頭上的達(dá)摩克利斯之劍。朋友曾建議張強(qiáng)去向街道辦申請(qǐng),為了社區(qū)文化氛圍,保留下復(fù)旦舊書(shū)店,“說(shuō)不定還能給你們更大的地方開(kāi)店”。張強(qiáng)聽(tīng)了很是心動(dòng),想著如果真的擴(kuò)大面積,自己從前的許多設(shè)想都能成真了,“可以辦講座、做一個(gè)展示柜,還能給讀者提供一些免費(fèi)的茶水”。可惜他遞交過(guò)去的申請(qǐng)石沉大海,等來(lái)的卻是一則“必須在2021年12月10日前關(guān)閉”的通知。

張強(qiáng)在這一年間也陸陸續(xù)續(xù)看了一些店址,但都沒(méi)有找到合適的地點(diǎn)。提起搬遷,他最擔(dān)心的問(wèn)題便是書(shū)店換址之后,現(xiàn)在濃厚的文化氛圍會(huì)消失。“我們名叫復(fù)旦舊書(shū)店,我們的老讀者很多都是復(fù)旦的學(xué)生和老師,想繼續(xù)在這里開(kāi)店,給大家一個(gè)可以舒舒服服看書(shū)的地方。”

由于臨近關(guān)閉,店里來(lái)了許多老客人。大多數(shù)人出于羞澀并沒(méi)有和張強(qiáng)打招呼,忙碌的他也無(wú)暇顧及到每一個(gè)人。唯獨(dú)一個(gè)陪著媽媽來(lái)選書(shū)的小男孩引起了他的注意,原本在忙著收拾舊書(shū)的他停下手中的事,熱情地詢問(wèn)男孩喜歡看什么類型的書(shū),平時(shí)會(huì)不會(huì)和媽媽一起逛書(shū)店,還拿出兩本書(shū)送給男孩作為禮物。

一直到男孩和媽媽抱著書(shū)離開(kāi)店里,張強(qiáng)的嘴角還是帶著欣慰的笑容。“我一直特別希望小朋友多走進(jìn)我們書(shū)店,看到小朋友讀書(shū)我都會(huì)去鼓勵(lì)他們,因?yàn)檫@些年我真的想為文化做一點(diǎn)點(diǎn)小貢獻(xiàn)。”

2019年,由于多家媒體的報(bào)道,復(fù)旦舊書(shū)店一下在社交媒體上成了“網(wǎng)紅”,原本冷清的書(shū)店突然來(lái)了許多打卡、拍照的人。張強(qiáng)對(duì)此并不介意,“我們的閱讀氛圍已經(jīng)這么差了,如果100個(gè)來(lái)打卡的人里,有幾個(gè)能被書(shū)店的氛圍感染到,在我們這兒買一本書(shū),那也是很好的事情”。

在一片告別的傷感氛圍之中,仍然發(fā)生了一件讓張強(qiáng)不太愉快的小插曲。12月10日下午,張芹下樓時(shí)發(fā)現(xiàn)街道辦的工作人員正在強(qiáng)行拆除復(fù)旦舊書(shū)店的招牌。原本就不起眼的廣告紙被撕得七零八落,張芹一下沒(méi)忍住,和工作人員吵了起來(lái)。

張強(qiáng)看著眼前的情景,原本想要爭(zhēng)辯幾句,但話到嘴邊,卻又說(shuō)不出口了。

“有的讀者可能就是想過(guò)來(lái),在我們門(mén)口拍張照片,現(xiàn)在那個(gè)廣告沒(méi)了,好像變成了一個(gè)洞,我有一種自己的臉破了的感覺(jué)。”望著那塊原本應(yīng)該貼著招牌的墻壁,張強(qiáng)總覺(jué)得心里空落落的。

地址:長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路876號(hào)

店主推薦書(shū)目:德里克·賈曼《色》

遠(yuǎn)方書(shū)屋藏在江蘇路一處商業(yè)園區(qū)的二樓,四周都是頗有煙火氣的居民樓,對(duì)面樓的墻壁上有著大面積的黑白噴繪。五年前,周迎第一次來(lái)到這里,園區(qū)比現(xiàn)在還要破敗一些:樓下是一個(gè)巨大的藍(lán)色車棚,四面的墻上都貼著馬賽克小瓷磚,一到晚上園區(qū)安靜得嚇人,“陰森森的”。

“這里原來(lái)是一家鋼筆廠,我很喜歡這種原始的工業(yè)風(fēng)。而且這里相對(duì)安靜,比較適合閱讀。”

周迎形容自己想開(kāi)店是“腦子一熱”,沒(méi)有做市場(chǎng)調(diào)研,也沒(méi)有向前人打聽(tīng)經(jīng)驗(yàn),完全是因?yàn)樽约簮?ài)閱讀,就在市區(qū)內(nèi)選址開(kāi)了一家書(shū)店。因?yàn)橄矚g旅行,她給自己的書(shū)店取名為“遠(yuǎn)方書(shū)屋”。在她最初的設(shè)想里,書(shū)店應(yīng)該像是青年旅舍的公共區(qū)域一樣,有足夠多的空間給大家交流、閱讀,讀者也可以通過(guò)一家獨(dú)立書(shū)店了解到更多有意思的書(shū)店。

遠(yuǎn)方書(shū)屋剛開(kāi)業(yè)的時(shí)候,生意慘淡得嚇人。最差的一個(gè)月只賣出去了一杯飲料,28元。除了缺少宣傳、實(shí)體書(shū)店沒(méi)落這樣的原因,周迎覺(jué)得生意不好也和自己當(dāng)年的選書(shū)品位太差有關(guān)系。和大型連鎖書(shū)店鐘愛(ài)暢銷書(shū)不同,獨(dú)立書(shū)店的一個(gè)重要賣點(diǎn)就是店主本人的選書(shū)品位。前些天在家里整理舊書(shū)時(shí),看到五六年前買來(lái)的各類暢銷書(shū),周迎的丈夫調(diào)侃她說(shuō):“看看你以前都買些什么書(shū)。”

“那時(shí)候如果你是一個(gè)想買書(shū)的客人,是不會(huì)留在我店里的,因?yàn)檫x書(shū)真的很差。我當(dāng)時(shí)連博爾赫斯都不知道,在同行看來(lái),我的選書(shū)可能就是幼兒園小朋友的水平。”

開(kāi)書(shū)店對(duì)于周迎來(lái)說(shuō),是一種個(gè)人閱讀趣味上的巨大成長(zhǎng)。書(shū)店的主要選書(shū)集中于文學(xué)類書(shū)籍,這也是她的個(gè)人喜好。她最近剛讀完英國(guó)著名導(dǎo)演、作家德里克·賈曼的隨筆集《色》,之后還打算圍繞這本書(shū)在書(shū)店里開(kāi)一個(gè)關(guān)于賈曼的小型展覽。

去年疫情期間,周迎剛生產(chǎn)結(jié)束,沒(méi)有辦法開(kāi)店,甚至連家門(mén)也沒(méi)法出去。每天在月子中心面對(duì)著一個(gè)熟睡中的新生兒,她前所未有地覺(jué)得自己“沒(méi)有價(jià)值”。讀書(shū)讓她重新找回了價(jià)值感,“你開(kāi)始思考,就會(huì)覺(jué)得好很多,閱讀就像是我陷入迷茫時(shí)的一根救命稻草”。離開(kāi)月子中心時(shí),周迎搬走了整整一箱那段時(shí)間讀完的書(shū)。

作為上海本地人,周迎從小就對(duì)文廟很熟悉。2018年,隨著文廟的沒(méi)落,周迎和朋友琢磨著開(kāi)一個(gè)為年輕人服務(wù)的書(shū)市,這就是愚人書(shū)市的前身。

“對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō),文廟的門(mén)檻在于它必須在雙休日的清早去,書(shū)又是參差不齊的。在文廟里挑書(shū)非常耗時(shí),而且有的人還會(huì)覺(jué)得很臟很亂,所以我們就想做一個(gè)年輕人會(huì)接受的,看上去漂亮干凈的書(shū)市。”愚人書(shū)市剛開(kāi)始舉辦時(shí),地?cái)偨?jīng)濟(jì)尚未流行,很多商場(chǎng)為了增加人氣,都會(huì)邀請(qǐng)他們?nèi)[攤,“現(xiàn)在集市多了,我們又是純粹賣書(shū),商場(chǎng)也不需要我們了,所以辦得少了”。

因?yàn)殚_(kāi)書(shū)店的緣故,周迎這些年去別的城市旅行時(shí)都會(huì)格外留意當(dāng)?shù)氐莫?dú)立書(shū)店和舊貨商店。因此,她認(rèn)識(shí)了不少朋友,也見(jiàn)證了許多獨(dú)立書(shū)店的黯然離場(chǎng)。今年武漢百草園書(shū)店永久閉店之前,周迎和朋友一起去看望店主老王,正巧在門(mén)口遇見(jiàn)了前來(lái)采訪的記者。他們躲開(kāi)了,“這其中的心酸,我們太了解了,但不是我說(shuō)給大家聽(tīng),他們就能明白的”。

回上海后,周迎有天看到紀(jì)錄片《百草園》的預(yù)告片,最后一個(gè)鏡頭里,老王坐在墻邊,對(duì)面的書(shū)店燈還亮著,但已經(jīng)被搬空了,他對(duì)著鏡頭說(shuō):“你看,是不是很漂亮?”周迎看到這里開(kāi)始嚎啕大哭,對(duì)著身旁的朋友說(shuō):“我覺(jué)得我們是這個(gè)時(shí)代最后一批開(kāi)書(shū)店的人了,以后的人不會(huì)再像我們一樣開(kāi)書(shū)店了。”

周迎也想過(guò)遠(yuǎn)方書(shū)屋關(guān)閉時(shí)的情景,那應(yīng)該是一次無(wú)聲的離別,甚至不會(huì)告訴老顧客,“我不會(huì)給這個(gè)時(shí)代憐憫它的機(jī)會(huì)”。

“開(kāi)書(shū)店是一個(gè)非常孤獨(dú)的職業(yè),當(dāng)你的書(shū)賣不出去的時(shí)候,當(dāng)你發(fā)現(xiàn)大家都不想買書(shū)的時(shí)候,這種孤獨(dú)感是很強(qiáng)烈的。但很諷刺的是,如果這時(shí)候來(lái)個(gè)人買兩本書(shū),只要20塊,書(shū)店老板就會(huì)開(kāi)心起來(lái)。”

地址:黃浦區(qū)瑞金二路38號(hào)

推薦書(shū)目:康奈爾·伍爾里奇《幻影女子》

“一位推理小說(shuō)作家開(kāi)了一家只賣推理小說(shuō)的書(shū)店”,僅僅是這個(gè)標(biāo)簽,就已經(jīng)足夠吸引人來(lái)孤島書(shū)店一探究竟。如果你在一個(gè)冬天的傍晚尋找它,那么很容易就會(huì)產(chǎn)生來(lái)到了一個(gè)懸疑電影拍攝現(xiàn)場(chǎng)的錯(cuò)覺(jué)。陰冷的天氣,沒(méi)有路燈的昏暗街巷,若不是有意來(lái)訪,路人很少會(huì)發(fā)現(xiàn)巷子的最角落里還有一家書(shū)店。

想開(kāi)一家專賣推理小說(shuō)的書(shū)店,這個(gè)愿望在時(shí)晨的心底埋藏了很久,美國(guó)、英國(guó)、日本都有類似的店。“就像畫(huà)家想擁有一家畫(huà)廊,足球運(yùn)動(dòng)員想擁有一個(gè)球場(chǎng),我也想有一個(gè)能和推理迷互相線下交流的地方,以我的條件,就只能提供這樣一個(gè)小空間。”

為了營(yíng)造店里的推理氛圍,時(shí)晨特地在窗邊布置了一個(gè)“犯罪現(xiàn)場(chǎng)”,還在四周的矮柜上都擺放了骷髏、黑衣人之類的擺件,墻上則掛了十幾位世界級(jí)推理大師的照片。有朋友打趣問(wèn)他,“為什么不開(kāi)一家劇本殺店”,時(shí)晨聽(tīng)后連連搖頭,“劇本殺和推理小說(shuō)沒(méi)什么太大關(guān)系,我店里不可以玩劇本殺,這樣可能會(huì)吵到來(lái)看書(shū)的客人”。因此,就算早已知道“實(shí)體書(shū)店是要完蛋的”,時(shí)晨還是選擇了開(kāi)書(shū)店。

一家只賣單一品類書(shū)籍的書(shū)店在客源和營(yíng)業(yè)額上都要面臨很大的挑戰(zhàn),在決定開(kāi)書(shū)店以前,時(shí)晨就已經(jīng)做好了虧本的打算。“如果是無(wú)限期地虧,那是很可怕的。但如果把開(kāi)店時(shí)間限定在一年左右,算好成本,就算是每天都像今天一樣,一個(gè)客人都沒(méi)有,這個(gè)虧損也是我可以接受的。”

時(shí)晨曾經(jīng)計(jì)算過(guò),孤島書(shū)店周末兩天的營(yíng)業(yè)額大概在1000元左右,工作日有時(shí)能賣一百多元,有時(shí)能賣兩百多元,當(dāng)然也有一分錢都賣不出去的時(shí)候。“但是我一天租金也要500元,所以基本是在虧損的。”

開(kāi)書(shū)店以后,時(shí)晨對(duì)于推理小說(shuō)的讀者有了許多更有意思的觀察。比如來(lái)店里買小說(shuō)的讀者80%以上都是女性,有的女孩甚至一次會(huì)買走五六本書(shū),“我都覺(jué)得她們是在往我口袋里送錢,就是為了支持實(shí)體書(shū)店”。情侶如果來(lái)店里,是很少會(huì)買書(shū)的,時(shí)晨甚至遇到過(guò)一次,女孩想要買兩本書(shū),身邊的男友對(duì)此表達(dá)不滿的情況,“他們開(kāi)始在我店里吵架,我還挺尷尬的”。

開(kāi)店讓時(shí)晨有機(jī)會(huì)接觸到更多的推理愛(ài)好者。曾經(jīng)有一位中年男顧客,來(lái)店里逛過(guò)幾次,有天下班前,他匆匆忙忙跑來(lái),送給了時(shí)晨一本自己編寫(xiě)、印刷的推理史,從柯南道爾、阿加莎·克里斯蒂到黃金時(shí)代再到日本推理,“如果你不開(kāi)店的話,很難接觸到這樣的資深推理愛(ài)好者”。

時(shí)晨喜歡和來(lái)店里的客人聊天,尤其喜歡給他們推薦推理小說(shuō)。有一次,店里一位讀者希望他可以為自己推薦一本歐本黃金時(shí)代的推理小說(shuō),時(shí)晨給了他《幻影女子》,并向他講了這本書(shū)的故事。沒(méi)想到他繪聲繪色的講述吸引了店里其他客人的注意力,“突然所有人都要買這本書(shū),店里庫(kù)存都賣完了,有人還沒(méi)買到”。

不過(guò)可惜的是,大部分到店的客人都不會(huì)和他講話,只是自己一個(gè)人默默地看書(shū)、選書(shū)。“很多人在店里的時(shí)候不和我說(shuō)話,回來(lái)以后在微博上跟我發(fā)私信,告訴我剛才不好意思跟我說(shuō)話。”

在開(kāi)書(shū)店以前,時(shí)晨總是利用上班摸魚(yú)的時(shí)間寫(xiě)作,“特別起勁,仿佛在占公司便宜,我大概有十本書(shū)都是在上班時(shí)間寫(xiě)出來(lái)的”。現(xiàn)在他卻很少會(huì)在看店的時(shí)候?qū)懶≌f(shuō),盡管很多時(shí)候一整天也不會(huì)有一個(gè)客人,“如果有顧客來(lái),思路會(huì)被打斷,所以在店里我一般都打游戲,晚上回去以后再一口氣寫(xiě)到凌晨四五點(diǎn)”。

開(kāi)孤島書(shū)店,時(shí)晨還有一個(gè)私心:希望可以借此讓更多的讀者了解到國(guó)內(nèi)的本土推理小說(shuō)。為此,他特地開(kāi)辟了一整個(gè)書(shū)架來(lái)放國(guó)內(nèi)作家的書(shū),其中還有不少簽名本,希望可以吸引讀者購(gòu)買。當(dāng)然,也少不了放了一些他自己的書(shū),店里還張貼著一張他新書(shū)《偵探往事》的巨大海報(bào)。

“我也遇到過(guò)讓我很無(wú)語(yǔ)的讀者,在店里說(shuō),‘中國(guó)人寫(xiě)的(推理小說(shuō))我不看的’。我覺(jué)得他也許沒(méi)有什么惡意,就是條件反射說(shuō)出來(lái)的一句話,但我明顯感覺(jué)他在說(shuō)這句話的時(shí)候有種高高在上的態(tài)度。”

地址:徐匯區(qū)文定路218號(hào)

店主推薦書(shū)目:《100 years offashion illustration》

2021年11月,蝸牛和丈夫一起慶祝了樂(lè)開(kāi)書(shū)店的十周年紀(jì)念日。十年來(lái),樂(lè)開(kāi)書(shū)店輾轉(zhuǎn)了多個(gè)地址,從婁山關(guān)路附近商場(chǎng)的地下一層到新天地咖啡廳里的一個(gè)10平米的小角落,從新華路、五角場(chǎng)的分店到如今只剩下文定路一家總店,中途甚至還關(guān)停了幾年。

2015年,由于身體原因,蝸牛被迫關(guān)掉了位于婁山關(guān)路的樂(lè)開(kāi)書(shū)店。原本想著休養(yǎng)好身體就趕緊重新開(kāi)店,沒(méi)想到重新尋找店址的過(guò)程遠(yuǎn)比她想象中艱難。2016年夏天,蝸牛看上了新天地附近的一家小店,原本已經(jīng)進(jìn)行到了簽約階段,沒(méi)想到中介突然打來(lái)一個(gè)電話,說(shuō)不能租給他們了。

“效果圖和書(shū)店重新開(kāi)張的推文我都做好了,那時(shí)我開(kāi)書(shū)店以來(lái)第一次感到崩潰,聽(tīng)到消息之后就在家里大哭。后來(lái)才知道,中介是把這家店租給一個(gè)畫(huà)室了。”

這個(gè)意外的插曲卻為樂(lè)開(kāi)書(shū)店帶來(lái)了新的生機(jī),一時(shí)之間找不到合適店鋪的蝸牛開(kāi)始在新天地附近的一個(gè)集市擺攤賣書(shū)。沒(méi)想到這一擺便一發(fā)不可收拾,她愛(ài)上了擺書(shū)攤,不僅去遍了上海各大集市,還特地跑去過(guò)蘇州、西遞等地賣書(shū)。每次開(kāi)始擺攤,蝸牛就好像打了雞血,熱情地和每一位路過(guò)的讀者交流,每到結(jié)束的時(shí)候往往已經(jīng)聲音沙啞。“我覺(jué)得看書(shū)會(huì)上癮,開(kāi)書(shū)店會(huì)上癮,擺書(shū)攤也會(huì)上癮。”

2018年夏天,蝸牛和丈夫商量暑假帶兒子去哪里旅行時(shí),丈夫突然提出了一個(gè)想法:不如開(kāi)一輛移動(dòng)書(shū)車,一邊環(huán)游中國(guó)一邊售賣書(shū)籍。蝸牛一聽(tīng)便興奮了起來(lái),兩人一拍即合,租下了一輛銀灰色的上汽大通G10,在后備廂里裝上了八百多本書(shū),等孩子一放假就從上海出發(fā)。

五十八天的旅程,蝸牛和丈夫開(kāi)著書(shū)車途徑江蘇、江西、湖南、重慶、四川、甘肅等十一個(gè)省市,行駛了九千多公里。一路上,蝸牛和丈夫在許多意想不到的地方擺了書(shū)攤。在都江堰的一個(gè)夜市上,蝸牛把書(shū)攤擺在了一家涼皮店和水果店之間。水果店的男主人每每有空閑的時(shí)候,都會(huì)來(lái)書(shū)攤上看書(shū),和他們閑聊。快要收攤的時(shí)候,男主人買走了一本《小王子》,送給他女兒。

“這是我在這趟旅途中最大的感受,就是父母輩可能自己不太看書(shū)了,但他們還是希望孩子能夠讀更多的書(shū),也很愿意給他們買書(shū)。”

最讓她難忘的是在呼和浩特烏蘭察布大草原上,他們?cè)敬蛩阍诓菰蠑[攤,結(jié)果天公不作美,一場(chǎng)雨打亂了計(jì)劃。蝸牛和丈夫便將書(shū)攤擺在了蒙古包門(mén)口,原本沒(méi)有指望有多少人會(huì)對(duì)此感興趣,沒(méi)想到來(lái)來(lái)往往的游客、工作人員紛紛被吸引。有位穿著蒙古傳統(tǒng)服飾的工作人員買走了《洵美文存》,蝸牛在去洗手間的路上,看見(jiàn)剛買完書(shū)的他已經(jīng)坐在宿舍門(mén)口開(kāi)始讀起來(lái)。

“從前我在書(shū)店賣書(shū),但是我也不知道大家買書(shū)回去會(huì)不會(huì)閱讀它們;但是這一次我親眼看到,真的覺(jué)得非常開(kāi)心。移動(dòng)書(shū)店可以讓我把想分享、推薦的書(shū)帶到更多地方,讓更多的人跟它們不期而遇,沒(méi)有太多地域限制。但實(shí)體書(shū)店的優(yōu)勢(shì)是可以和一個(gè)街區(qū)、一群客人建立更長(zhǎng)久的聯(lián)結(jié)。”

擺書(shū)攤和開(kāi)書(shū)車的經(jīng)歷為蝸牛重新開(kāi)店提供了許多啟發(fā)。在擺攤的時(shí)候,蝸牛發(fā)現(xiàn),相比書(shū)脊朝上的書(shū),一般封面朝上放置的書(shū)更容易被拿起來(lái)翻閱,也更容易被客人購(gòu)買。因此,在規(guī)劃新店的時(shí)候,她特地做了一面墻,把不同種類的書(shū)輪流放在這面墻上,封面朝上向讀者展示。“否則這些書(shū)如果一直塞在書(shū)架上,很容易就被讀者錯(cuò)過(guò)了。”

在文定路上逐漸穩(wěn)定下來(lái)后,蝸牛開(kāi)始嘗試和所在的街區(qū)做一些聯(lián)動(dòng):邀請(qǐng)附近的居民來(lái)店里參加活動(dòng),和附近的畫(huà)廊、博物館一起辦展覽,還特地在店里設(shè)置了一個(gè)“上海主題”的書(shū)架,希望無(wú)論是本地人還是游客,都能在閱讀中更加深入地了解到上海這座城市。

“我讀過(guò)一本書(shū),叫《改變街區(qū)的獨(dú)立小店》,我也想做一家這樣的書(shū)店。最近我們慶祝十周年的時(shí)候,很多人給我發(fā)消息,說(shuō)感謝我們書(shū)店陪伴他們度過(guò)了最低谷的時(shí)刻。我覺(jué)得這可能也是書(shū)店存在的意義之一,讓大家走進(jìn)來(lái)的時(shí)候能稍微超脫一下日常生活,得到一些緩解。”

地址:徐匯區(qū)天平路42號(hào)

店主推薦書(shū)目:FayeToogood “Assemblage 6:Unlearning”

過(guò)去一年里,周安迪做的最重要的一件事,就是在天平路沿街,開(kāi)了一家獨(dú)立書(shū)店——梯書(shū)店。在此之前,他在加州大學(xué)伯克利分校政治系讀了兩年博士,退學(xué)后前往做了五六年的書(shū)籍設(shè)計(jì),直到2018年年底,在上海成立了自己的梯工作室,主營(yíng)書(shū)籍設(shè)計(jì)出版。

梯工作室出版的書(shū)籍,大多是從國(guó)外引進(jìn)的作品,參與書(shū)籍設(shè)計(jì),需要策劃、編輯、翻譯、聯(lián)絡(luò)出版社合作,也是因?yàn)檫@家工作室,讓周安迪有了開(kāi)一家書(shū)店的決心。出版的書(shū)籍需要出售,除了常規(guī)的出售渠道之外,他也想要能在自己的書(shū)店賣自己喜歡的書(shū),有了這樣的一個(gè)契機(jī),他走訪了上海市中心的大街小巷,想要找一個(gè)安靜但又交通方便的地方,既能當(dāng)工作室,又能做書(shū)店,天平路40號(hào),就十分符合他的要求。

有一些出版物,也不太稱得上是一本書(shū),內(nèi)容十分短小,一般出版社不太愿意選擇出版的非常規(guī)讀物,這時(shí)就需要梯這樣的獨(dú)立書(shū)店兼書(shū)籍設(shè)計(jì)出版工作室加以助力,使得這些有意思的出版物能來(lái)到讀者的手中。

《及格家宣言》就是一本這樣的出版物,一共92頁(yè),只有一個(gè)手掌大,大概花半個(gè)多小時(shí)就可以看完,腰封寫(xiě)著“讓一事無(wú)成的你也能心安理得快樂(lè)生活的指南”,看起來(lái)像是在內(nèi)卷時(shí)代的你我需要人手一本的解壓讀物。如果說(shuō)周安迪本人看起來(lái)是個(gè)平平無(wú)奇的文化人,從這本書(shū)的腰封上,就可以窺探他的靈魂一隅。作者處寫(xiě)著“醫(yī)學(xué)博士 [美] 雷·貝內(nèi)特”,譯者處寫(xiě)著“政治學(xué)博士肄業(yè) 周安迪”,一種詭異的幽默感透過(guò)這樣一行字傳出。

不同類型的書(shū)籍,在設(shè)計(jì)上也有一定的講究,周安迪稱之為“適配度”,“就像做衣服一樣,你要想把這本書(shū)賣給誰(shuí),以及這本書(shū)是什么內(nèi)容,這兩點(diǎn)要有一定的適配度”。如果一本社會(huì)學(xué)嚴(yán)肅著作,設(shè)計(jì)成暢銷小說(shuō)的樣子,被想要閱讀暢銷小說(shuō)的人手誤購(gòu)買了,那就不太必要。

這些書(shū)籍被擺在簡(jiǎn)易的白色書(shū)架上、木質(zhì)桌面上、橙色的收納筐里,店里的一切裝修裝飾都是以簡(jiǎn)單為主。“我很擔(dān)心這里成為一個(gè)靠裝修制勝的網(wǎng)紅書(shū)店,大家只是來(lái)拍個(gè)照,然后什么都沒(méi)記住就記住了裝修,這樣就完蛋了,我希望大家來(lái)到這里直接翻書(shū)就行了。”

梯書(shū)店里的書(shū)籍,每過(guò)一個(gè)月來(lái),基本上就會(huì)有三分之一的書(shū)完全不同,其中有些來(lái)自出版社的書(shū)單,有些是周安迪以前就喜歡的作者,也有些藝術(shù)家、編輯朋友的推薦。這些有意思的出版物,從不同的人口中得知,最后匯聚在這一個(gè)二三十平方的空間里。這個(gè)舉動(dòng),特別像“梯”書(shū)店,這個(gè)名字的邏輯,“梯其實(shí)是連通兩個(gè)空間的東西,所以我就覺(jué)得它是一個(gè)工具,作為名字,特別好”。先有了中文名之后,他給梯起了一個(gè)外文名,“Telos”,這個(gè)詞原本是個(gè)希臘語(yǔ),可以翻譯成目的、終極。

那么梯書(shū)店的Telos是什么呢?

“是一種有趣的文化休閑吧。”梯書(shū)店對(duì)于周安迪來(lái)說(shuō),是一個(gè)媒介,不單單只是介紹書(shū)的書(shū)店,“如果你到我們書(shū)店來(lái),你會(huì)發(fā)現(xiàn)喜歡這一類書(shū)的人,他喜歡的別的東西我們可能也喜歡,我們就會(huì)想把那些東西也介紹給大家”。

店里出售的《追電逐霧》就是他發(fā)現(xiàn)的有趣的藝術(shù)品,英國(guó)的聲音藝術(shù)家Simon James在到深圳創(chuàng)作以建筑為靈感的音樂(lè)時(shí),偶然到了華強(qiáng)北電子市場(chǎng)。Simon收集了不同LED燈發(fā)出的聲音,處理過(guò)后制作了一張專輯,他將音頻放在了二手U盤(pán)里,采集了一些霓虹燈的照片,夾雜著自己的采訪制成了一本小冊(cè)子,和這個(gè)裝有音頻的二手U盤(pán)一起出售。

總之你能在梯書(shū)店里發(fā)現(xiàn)許多有意思的產(chǎn)物,不拘泥于紙質(zhì)書(shū),也許明天他們就出了一個(gè)PDF在店內(nèi)出售也不一定。