吉林省松原市那拉街城址及窯址調查簡報

吉林省文物考古研究所

2018年,吉林省文物考古研究所與吉林大學邊疆考古研究中心對松原市那拉街窯址進行了考古調查,確認該城址為遼代城址。同年,為配合哈大高速公路改擴建工程,吉林省文物考古研究所對德惠市城崗子城址進行了考古發掘,發掘顯示,城址的主要使用年代為遼代①,不同于此前發掘認為城址為金代城址②的結論。城崗子城址所在的吉林省中部地區遼金時期城址眾多,為了進一步摸清這些城址的年代、屬性問題, 2021年,又對前次調查資料整理過程中存在問題的部分城址進行了復查。對松原市那拉街城址及窯址的調查取得了一定收獲,現將調查資料簡報如下:

一、城 址

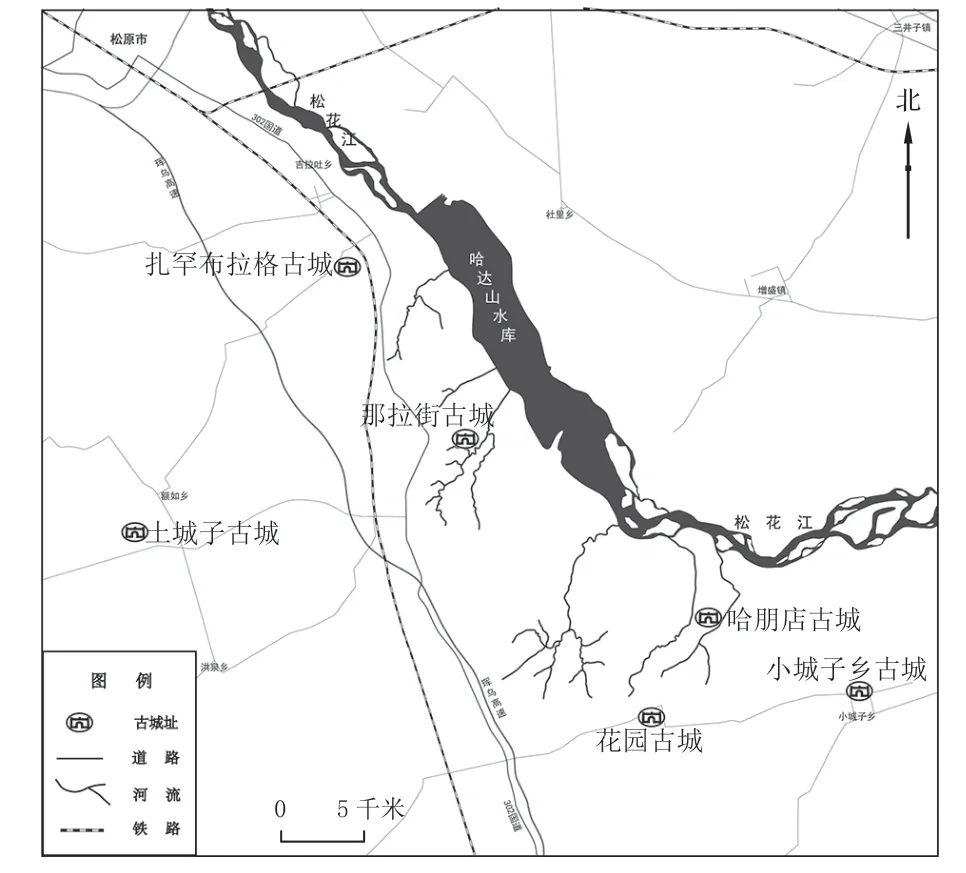

那拉街城址位于吉林省松原市哈拉毛都鎮東阿拉嘎村西側,城址所處位置為一處較緩的臨江崗地,城址北臨松花江,東側為松花江的小支流郭家店河,城址保存較好(圖一)。地理坐標為東經125°06′,北緯44°91′。據《前郭爾羅斯蒙古族自治縣文物志》記載,該城址平面呈長方形,東西城墻長400米,南北城墻長300米,周長1400米,開東、西二門③。同時文物志還記載城墻曾經遭破壞,后當地群眾又曾在原城墻上補筑。城址內地表現種植大量果樹,果樹之間種植花生、蔬菜等經濟作物。

圖一 那拉街城址位置圖

2017-2018年,吉林省文物考古研究所聯合吉林大學邊疆考古研究中心對吉林省中部伊通河、飲馬河及西流松花江流域的遼金城址進行了系統調查,其中包括前郭縣那拉街城址。通過對城址的實測可知城址方向196°,北墻長約271米、南墻長約280米、東墻長約312米、西墻長約317米,周長1180米。城址內采集遺物皆為遼代篦紋陶片,多平折沿、重唇口沿標本。另采集到一枚“元豐通寶”④,調查確認城址應為單純的遼代城址。據《前郭爾羅斯蒙古族自治縣文物志》記載各面城墻上都有突出城墻的馬面,每面四個,2017-2018年的調查過程中,未發現明顯的馬面痕跡,也未發現明顯的北門及甕城痕跡,考慮到城址曾經受破壞及補筑的記載,采信了城址設置了馬面、甕城的記錄。

2021年,為了明確城址的形制問題,再次對城址進行了復查,地表踏查確認城址各面城址確無馬面跡象,北門處有較為明顯的凹陷。為了進一步查證該問題,通過社科院考古所劉建國先生提供的早期衛星圖片我們找到了70年代那拉街城址的影像資料,衛星圖片顯示(圖二),那拉街城址北門外存在著明顯的圓弧形右開甕城。北門及甕城的存在說明城址尚未遭受破壞,但是城墻之上不見明顯的突出馬面痕跡。同時,吉林省文物考古研究所顧伶博對城址進行了航空測繪,并形成了高精度的高程渲染圖(圖三),從圖上亦未見到明顯的城墻基部突起跡象,綜合上述現象,基本上可以確認,那拉街城址并未設置馬面。

圖二 那拉街城址早期衛星圖像

圖三 那拉街城址高程渲染圖

二、窯 址

那拉街窯址位于松原市哈拉毛都鎮東阿拉嘎村東南,窯址臨郭家店河的支流而建,現因河水沖刷下切形成高大的自然剖面,剖面上暴露出大量遺跡遺物(圖四)。根據《前郭爾羅斯蒙古族自治縣文物志》記載遺址東西約70米,南北約50米,出土陶片以篦齒紋居多,器型有圓唇侈口瓶、大口甕、高領罐等,編寫者認為屬于金代遺物⑤。同時亦記載在遺址東側的取土坑斷面上有凹坑痕跡,坑內填有木炭、陶片等遺物,四周有大量紅燒土。

圖四 那拉街窯址位置圖

2021年,吉林省文物考古研究所對那拉街窯址進行了系統調查,調查顯示,窯址區主要遺存分布區南緣為郭家店河支流,東至阿拉嘎屯與阿拉嘎村之間村路,北緣至崗下林地南界,西至一現代果園附近。遺址內遺跡遺物集中分布范圍東西長約200米,南北寬約100米。遺址所在位置為一處崗地,地表植被除少量林地外,其余皆為旱田,多數種植玉米,另有少量蔬菜類經濟作物。

因此次調查距離文物志編撰已經三十余年,經多年河流下切沖刷,在沖刷及取土的剖面上未見到帶有大量木炭的灰坑類遺跡。本次調查在河流北側剖面及遺址地表上發現遺跡主要有大型灰坑、燒窯廢棄堆積和窯址。調查采集遺物均為陶器,主要以篦紋陶片為主。

本次調查發現遺跡情況如下:從村路沿郭家店河支流的北側斷崖向西首先可見大型灰坑兩處,呈階梯狀分布于斷崖剖面上,灰坑均為直壁平底,坑內堆積為灰土,底部夾雜有大量的料姜石和泥塊。沿斷崖繼續向西可見一處燒窯廢棄堆積,堆積厚約20-30厘米,主要由碎陶片構成,該堆積從斷崖頂部地表亦可見,呈現兩個隆起的丘狀堆積,高約0.5米,半徑約3米。沿斷崖繼續向西可見剖面上有陶窯址,窯址為土窯,底部有較厚的紅燒土層,內部有大量倒塌剝落的紅燒土塊。

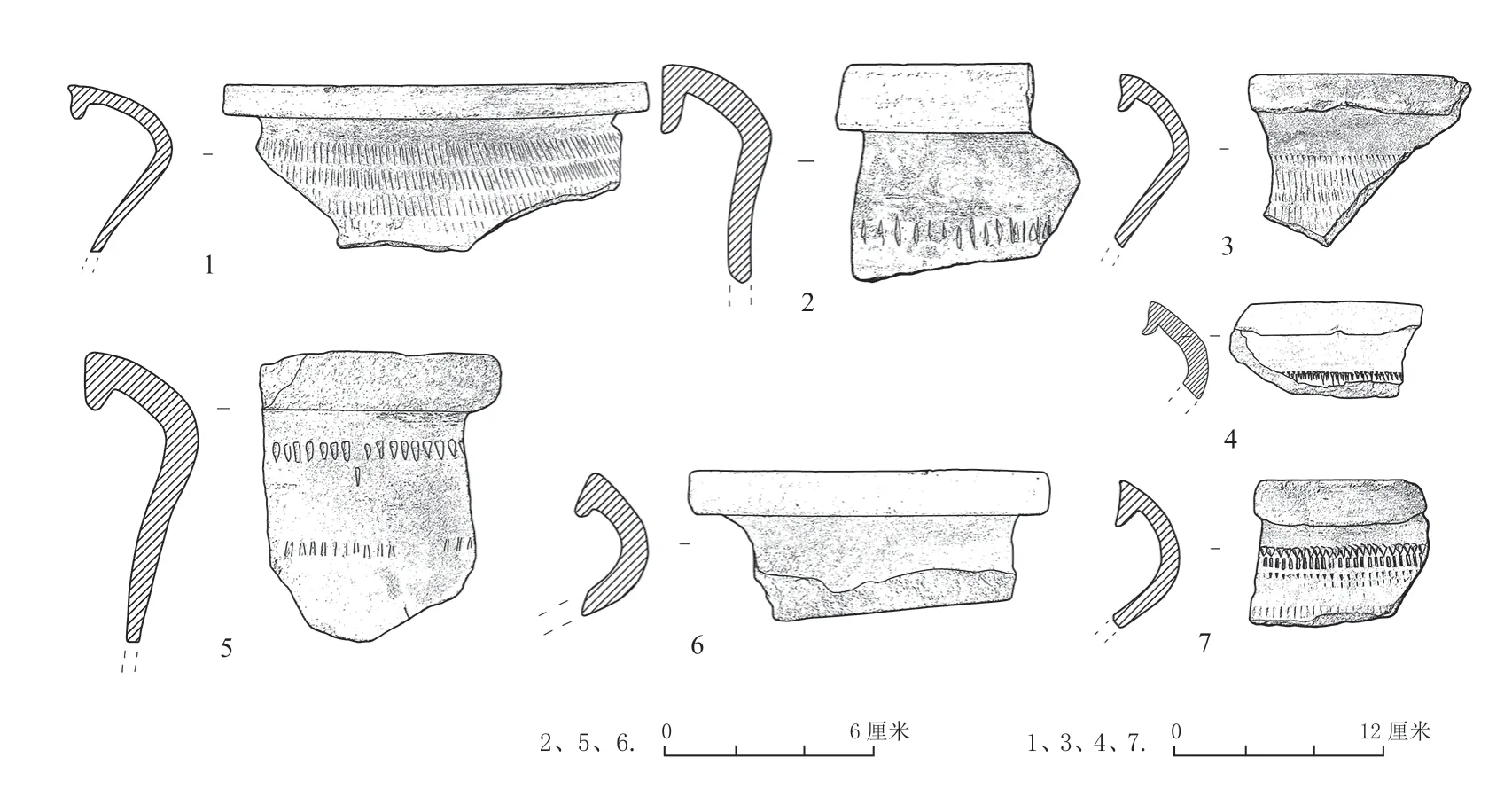

本次調查采集的陶器主要器類有罐、盆、瓶等類,按口沿形態不同可分為斜折沿盆、平折沿盆、斜折沿罐、直口重唇罐、斂口罐等多類。揀選其中典型標本簡介如下:

斜折沿陶盆 2件。2021SYNLJ采:1,泥質灰陶,斜折沿,方唇,唇下垂出棱,敞口,微束頸,斜弧腹,頸下施粗篦紋,形態為單排倒三角、單排短豎線與單排長豎線紋飾組合,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡。口徑63厘米(圖五,3);2021SYNLJ采:2,泥質灰陶,斜折沿,方唇,唇下垂出棱,唇面內凹,敞口,頸微束,微束頸,斜弧腹,頸下施粗篦紋,形態為單排倒三角與單排長豎線紋飾組合。口徑47厘米(圖五,7)。

平折沿盆 2件。2021SYNLJ采:3,泥質灰陶,平折沿,圓唇,唇口下垂,直腹。器表素面無紋,口沿及外壁可見輪制痕跡,陶器口徑42厘米(圖五,6);2021SYNLJ采:4,泥質灰陶,平折沿,圓唇,斜直腹,口沿及內壁上可見輪制痕跡,沿下施一道戳印紋,腹部由于燒制原因膨脹變形。口徑33厘米(圖五,5)。

斜折沿陶罐 10件。2021SYNLJ采:5,泥質灰陶,斜折沿,方唇,唇下垂出棱,敞口,頸微束,弧肩,頸下施粗篦紋,形態為斜排短豎線紋(圖五,2);編號2021SYNLJ采:6,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇上下出棱,唇面內凹,敞口,短束頸,弧肩,器表可見部分素面無紋,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡(圖五,1);2021SYNLJ采:7,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂出棱,唇面內凹,敞口,口沿內外可見輪制痕跡(圖五,4);2021SYNLJ采:8,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂出棱,唇面內凹,敞口,微束頸,弧肩,頸下施粗篦紋,形態為單排倒三角與四排豎線紋飾組合,豎線紋有交錯,內壁可見輪制痕跡。口沿52厘米(圖六,3);2021SYNLJ采:9,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂出棱,唇面內凹,微束頸,弧肩,口沿抹光,頸下施粗篦紋,形態為雙排長短交錯平行豎線紋、單排長平行豎線紋與單排短平行豎線紋組合,口沿內外可見輪制痕跡。口徑43厘米(圖六,1);2021SYNLJ采:10,泥質灰陶,唇面內凹,敞口,微束頸,肩部施篦紋,第一道形態為質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂深壓單排倒三角與單排短豎線紋,第二道篦紋印壓較淺,其下見一道單排短豎線紋,口沿可見輪制痕跡(圖六,7);2021SYNLJ采:11,夾砂灰陶,胎體可見明顯的沙粒,平折沿,方唇,唇下垂出棱,敞口,微束頸,弧肩,腹略外鼓,頸下施單排倒三角與單排短豎線紋施組合,兩組篦紋之間間隔較寬,篦紋施紋較淺(圖六,5);2021SYNLJ采:12,泥質灰陶,斜折沿,方唇,唇下垂出棱,敞口,弧腹,口沿抹光,頸下施粗篦紋,形態為單排豎線紋,口沿內外可見輪制痕跡(圖六,2);2021SYNLJ采:13,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂出棱,唇面內凹,敞口,微束頸,頸下施粗篦紋,形態為單排倒三角紋飾,經兩次滾壓而成,形成紋飾重疊跡象,口沿內外可見輪制痕跡。口徑52厘米(圖六,4);2021SYNLJ采:14,泥質灰陶,平折沿,方唇,唇下垂出棱,敞口,束頸,弧肩。口徑25厘米(圖六,6)。

圖五 那拉街窯址折沿類陶器

圖六 那拉街窯址斜折沿陶罐

直口重唇罐 2件。2021SYNLJ采:15,泥質灰陶,直口,圓唇,口沿外側有兩周褪化重唇,形成三道凸棱,凹陷處有開裂現象,圓肩,器表素面無紋,陶器口徑27厘米(圖七,1);2021SYNLJ采:16,泥質灰陶,外部為直口,內部口沿外撇,圓唇,口沿外側有一周褪化重唇,在口沿外側形成兩道凸棱,凹陷處有開裂現象,口沿內外可見輪制痕跡。口徑23厘米(圖七,2)。

斂口缽 4件。2021SYNLJ采:17,泥質灰陶,斂口,平折沿,圓唇,口沿與器身交界處外突起棱,圓肩,口沿及外壁抹光,腹部施篦紋,形態為單排長倒三角紋飾,經兩次滾壓形成紋飾重疊現象(圖七,3);2021SYNLJ采:18,泥質灰陶,斂口,平折沿,圓唇,口沿與器身交界處有不明顯的起棱跡象,圓肩,口沿及肩部抹光,器身飾篦紋,內外壁可見輪制痕跡,陶器口徑17厘米(圖七,6);2021SYNLJ采:19,泥質灰陶,斂口,平折沿,方唇,口沿與器身交界處外突起棱,凸棱與肩部相接處有開裂現象,圓肩,口沿及肩部抹光,內外壁可見輪制痕跡。口徑15厘米(圖七,8);2021SYNLJ采:20,泥質灰陶,斂口,平折沿,圓唇,口沿與器身交界處下凹形成一周凹槽,口沿內外可見輪制痕跡,圓肩(圖七,5)。

微卷沿陶罐 2件。2021SYNLJ采:21, 泥質灰陶,口沿上緣半卷,下緣平折與頸部垂直,尖圓唇,敞口,微束頸,弧肩,肩部由于燒制原因凹凸不平,口沿抹光,器表素面無紋,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡。口徑49厘米(圖七,4)。2021SYNLJ采:22,泥質灰陶,口沿上緣半卷,下緣平折與頸部垂直,尖圓唇,敞口,微束頸,頸部由于燒制原因膨脹變形,器表素面無紋,肩下可見多周輪制形成的抹光痕跡。口徑45厘米(圖七,7)。

圖七 那拉街窯址采集陶器

半卷沿陶罐 5件。2021SYNLJ采:23,泥質灰陶,半卷沿,圓唇,敞口,束頸,弧肩,口沿抹光,頸部可見輪制痕跡,頸下施兩道凹弦紋,其下施粗篦紋,形態為短、長豎線紋紋飾組合。口徑46厘米(圖八,7);2021SYNLJ采:24,泥質灰陶,半卷沿,圓唇,敞口,束頸,弧肩,器表素面無紋,口沿抹光,沿內外可見輪制痕跡。口徑52厘米(圖八,4);2021SYNLJ采:25,泥質灰陶,半卷沿,口沿外援卷曲程度較小,尖圓唇,敞口,微束頸,弧肩,器表素面無紋,口沿內外可見輪制痕跡,陶器口徑43厘米(圖八,2);2021SYNLJ采:26,泥質灰陶,半卷沿,卷曲程度較大,圓唇,敞口,微束頸,弧肩,口沿及肩部抹光,腹部施粗篦紋,形態為單排倒三角紋飾,其下見單排豎線紋飾,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡,陶器口徑42厘米(圖八,5);2021SYNLJ采:27,泥質灰陶,半卷沿,圓唇,敞口,微束頸,弧肩,口沿及肩部抹光,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡(圖八,1)。

陶 壺 4件。2021SYNLJ采:28,泥 質 灰陶,平折沿,圓唇,頸部斜直內收,口沿抹光,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡(圖八,3);2021SYNLJ采:29,泥質灰陶,平折沿,圓唇,侈口,口沿抹光,頸部斜直內收,頸下見單排倒三角篦紋,口沿內外可見輪制痕跡。口徑25厘米(圖八,8);2021SYNLJ采:30,泥質灰陶,上沿圓弧,下沿平直,圓唇,直口,頸部斜直內收,口沿及頸部抹光,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡。口徑14厘米(圖八,6);編號2021SYNLJ采:31,泥質灰陶,上沿圓弧,下沿平直,圓唇,直口,頸部斜直內收,沿上抹光,口沿內外可見輪制痕跡。口徑13厘米(圖八,9)。

圖八 那拉街窯址陶壺及卷沿陶器

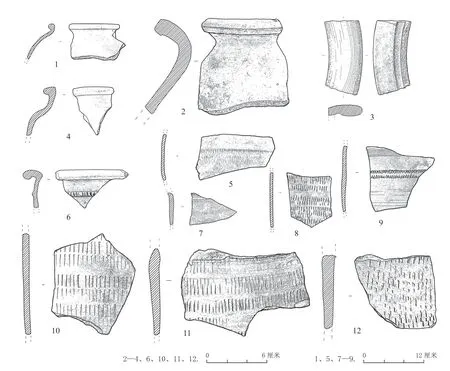

圓唇陶罐 1件。2021SYNLJ采:32,泥質灰陶,直口,圓唇,實心厚沿,圓肩,鼓腹,器表素面無紋,口沿及肩部抹光,口沿內可見輪制痕跡。口徑18厘米(圖九,1)。

敞口陶罐 1件。2021SYNLJ采:33,泥質灰陶,敞口,尖圓唇,唇與外壁結合處有開裂現象,束頸,弧肩,器表素面無紋,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡(圖九,2)。

寬沿陶罐 1件。2021SYNLJ采:34,泥質灰陶,圓唇,大平沿,口沿抹光,沿下與頸部交界處有一周寬凹槽,口沿內側可見輪制痕跡(圖九,3)。

陶瓶 1件。2021SYNLJ采:35,泥質灰陶,直口,平沿,圓唇,短頸微束,圓肩,口沿內外可見輪制痕跡(圖九,4)。

陶缽 1件。2021SYNLJ采:36,泥質灰陶,口微斂,平折沿,圓唇下垂,弧腹,腹部施一道附加堆紋,附加堆紋上施印壓平行短豎線紋,口沿及內外壁皆可見輪制痕跡。口徑18厘米(圖九,6)。

圖九 那拉街窯址篦紋陶片等

2021年對那拉街窯址的調查,除采集大量陶器口沿標本外,還采集到大量帶有各式篦紋的腹片,根據實驗考古研究,這些篦紋多為滾壓施紋⑥,本次調查采集的篦紋陶片標本亦體現出明顯的滾壓跡象,現揀選其中典型標本介紹如下:

篦紋陶片 2021SYNLJ采:37,泥質灰陶,外壁抹光后施篦紋,可見兩周紋飾帶,上部紋飾帶形態單排倒三角與一排短豎線下接一排長豎線紋飾組合,兩次滾壓形成紋飾重疊跡象。下部紋飾帶形態為短豎線與長豎線紋飾組合,陶片內外可見輪制痕跡。胎厚約為0.6厘米(圖九,5);2021SYNLJ采:38,泥質灰陶,屬于陶器肩部,外壁施粗篦紋,可見四周紋飾帶,形態為單排長豎線、正反兩次滾壓形成紋飾重疊跡象,陶片內外可見輪制痕跡。胎厚約為0.9厘米(圖九,11);2021SYNLJ采:39,泥質灰陶,外壁施粗篦紋,可見六周紋飾帶,其中每兩周距離較近,形態為單排長豎線紋飾組合,陶片內外可見輪制痕跡。胎厚約為0.7厘米(圖九,10);2021SYNLJ采:40,泥質黃褐陶,屬于陶器肩部,外壁施粗篦紋、紋飾密集交錯,形態為近頸部施單排倒三角紋飾,其下先施斜向三排點狀篦紋,再斜向滾壓雙排短豎線紋,最下部為連續滾壓兩次三排的短豎線紋。陶片外壁可見輪制痕跡。胎厚約為1厘米(圖九,12);2021SYNLJ采:41,泥質灰陶,屬于陶器肩部,內壁抹光,外壁施篦紋,可見五周紋飾帶,頸部施單排重壓倒三角紋,其下為三角波折狀長豎線紋組合。胎厚約為0.9厘米(圖九,7);2021SYNLJ采:42,泥質灰陶,外壁施多道篦紋帶,形態為平行長豎線紋飾兩兩成對或單排豎線紋組合,亦有部分反復滾壓形成紋飾密集重疊跡象。胎厚約為0.5厘米(圖九,8);2021SYNLJ采:43,泥質灰陶,外壁可見輪制痕跡,上部見多道密集凹弦紋,中部施篦紋,形態為倒三角與正三角紋飾組合,倒三角紋飾兩次滾壓形成紋飾重疊跡象。胎厚約為0.8厘米(圖九,9)。

三、結 語

那拉街窯址內與城址內出土陶片風格及特征基本一致,可以確認二者年代基本相同,該窯址即是那拉街城址外用于生產陶器的制陶作坊遺存。這些陶器器類較為復雜,多大型陶器,器類風格與內蒙古中南部及遼西地區遼代陶器迥異。從器型上看,那拉街城址及窯址出土的方唇、折沿類陶器與樺甸蘇密城⑦出土陶器風格相類,樺甸蘇密城為渤海時期遺存,而那拉街城址及窯址出土陶器上大量使用篦紋具有明顯的遼代風格,《遼史·營衛志》記載黃龍府下轄有鐵驪、兀惹等與渤海關系密切的族群。由此,可以認為那拉街古城及窯址是遼代統治下的渤海相關族群的遺存。城址內未見到明顯的金代遺物,可知城址的主要使用年代即為遼代。

通過調查和發掘可知,此類遺存還見于德惠城崗子古城、農安城子里古城、以及瓦盆城古城。這些城址和遺存,與《遼史》記載受遼代統治的鐵驪等渤海族群相對應。同時,在白城金家遺址⑧、孫長青遺址⑨等遼代遺址中亦散見此類遺存,可知渤海族群在遼代的統治下,已經逐漸與契丹族群融合。

那拉街城址內基本不見瓷器遺存。通過調查可知,遼代中晚期,東北地區大型城址內瓷器使用已經比較廣泛,但是小型城址內基本不見瓷器,這種跡象,可能與城址的規模、屬性有關。城址及窯址內亦未出土小型缽、碗類陶器,這種不見小型生活類器皿的現象,亦值得關注與思考。

執筆:孟慶旭 孫明明 魏佳明 劉 派 顧聆博

注 釋

①吉林省文物考古研究所、德惠市文物管理所:《吉林德惠城崗子城址2017-2018年發掘簡報》,《考古與文物》,待刊。

②吉林省文物考古研究所:《吉林德惠市城崗子金代古城發掘簡報》,《北方文物》2000年第3期。

③吉林省文物志編委會:《前郭爾羅斯蒙古族自治縣文物志》,1983年第65-66頁。

④趙里萌、孟慶旭:《吉林省伊通河、飲馬河下游遼金元時期的城址調查》,《邊疆考古研究》2021年第1期。

⑤吉林省文物志編委會:《前郭爾羅斯蒙古族自治縣文物志》,1983年第88頁。

⑥李含笑、彭善國:《遼代篦紋陶器施紋工藝研究—以城崗子城址出土陶器為例》,《北方文物》2019年第1期。

⑦吉林省文物考古研究所、樺甸市文物管理所:《吉林省樺甸市蘇密城外城南甕城考古發掘簡報》,《邊疆考古研究》2016年第1期。

⑧吉林省文物考古研究所:《吉林省白城市金家金代遺址的發掘》,《邊疆考古研究》2012年第2期。

⑨吉林文物考古研究所、白城市文物管理所等:《吉林省白城市孫長青遺址發掘簡報》,《北方文物》2010年第4期。