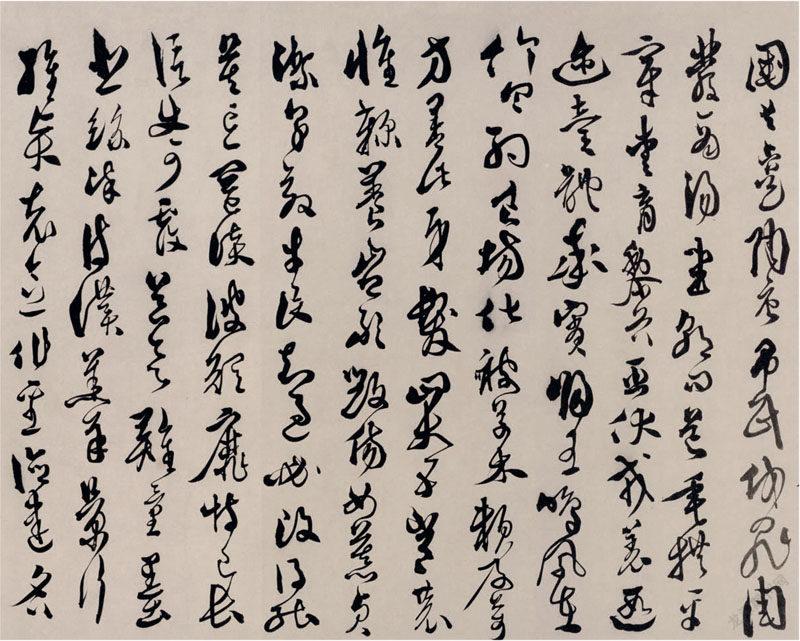

探析徐渭《草書七律詩軸:夜雨剪春韭》

張永康

關鍵詞:大軸書法 真我 奇

本文從徐渭《草書七律詩軸:夜雨剪春韭》創作的起因、在徐渭書法創作生涯中的坐標、創作者所處時代的書法大環境、創作者情感積淀等四個方面進行簡略闡述與分析。

該作品創作的起因,源于徐渭受亦師亦友的弟子陳守經邀約,赴其家中暢談飲酒,情之所至,『賦得夜雨剪春韭』,而后書于紙上。作品中所錄詩見《徐渭集》第一冊,題為《過陳守經,留飯海棠樹下,賦得夜雨剪春韭》。題中『陳守經』為徐渭晚年常有來往的弟子,徐渭詩文中也多次提及此人,如其五言律詩中有《喜雨次陳伯子》《再次陳大喜雨》《梅雨幾三旬陳君以詩來慰,答之,次韻二首》《陳伯子守經致巨蟹三十,繼以漿鱸》等。而此書法作品中詩應是徐渭應約去弟子陳守經家中,與弟子開懷暢飲微醺后有感而作,所以有『舊約隔年留話久』『醉后推敲應不免』的詩句。據考證,該作品為萬歷十八年左右所作,即徐渭七十歲左右之作品。

從該作品在徐渭書法創作生涯中的坐標來看,創作此巨幅作品之前,徐渭已有高頭大軸書法作品之巨制,如在其六十多歲所作《代應制詠劍詞草書軸》《代應制詠墨詞草書軸》《代應制詠月詞草書軸》等,前兩幅尺寸尤其大,縱352c m,橫102c m,十足的丈二巨幅。如果說前面三幅巨制還是『應制』,《草書七律詩軸:夜雨剪春韭》則全然是其個人情感所至而創作的,且此時巨幅草書作品之創作也已純熟,是其前期草書書風的延續。相比之下,此幅作品雖用筆亦豪放恣肆,但卻無前者那種過于激蕩的感受,蓋源于作者生命的最后幾年對其跌宕多舛的一生少了一些憤懣,多了一些平和與接受,卻也性格難改。所以,雖不如三幅『應制』草書作品的狂放,但和同時代其他書家相比,卻還是保持著他的個性書風,是為『奇書』。

從徐渭所處時代的書法大環境來看,明代書法尚『奇』,徐渭的『奇書』也是時代所趨。明代『奇書』的具體表現之一即為『巨幅』,還有『漲墨』的頻繁使用,這些特征都在徐渭的此幅作品里看到。

從其書法創作的情感背景來看,其一生多舛的命運為其書法創作注入了情感內驅力。徐渭《畸譜》有載,他為庶生,且剛出生不過百日,父親就去世了,嫡母雖待他如己出,但在其十歲那年卻將其生母趕出了門。十四歲時待他如己出的嫡母也去世了,生活只能依靠兄長,而從其文章中所記,可見其與兄長的關系也時有緊張。徐渭的成長環境造就了他的敏感,比之同齡的孩子,徐渭則有更多的感觸。這一點上,使得徐渭在書畫創作中更富情感性。文中也記載了其幼時的聰穎,六歲那年便能『書一授數百字,不再目,立誦師聽。』(《畸譜》),在其八歲時便開始學書八股文,一天下來便能寫出幾篇文章。在徐渭十歲那年,在公堂之上現場寫下《居其所而眾星共之》,還被山陰知縣所稱贊。其十歲左右仿揚雄的《解嘲》作《釋毀》,一時之間震驚了整個地方,被譽為神童,紳士們又將他與劉晏、楊修并論。『君子縉紳至有寶樹靈珠之稱,劉晏、楊修之比。』(《上提學副使張公書》)幼年成名,也造就了徐渭的孤傲、狂傲。頗為自負的徐渭在之后的考取功名之路卻是一路坎坷,科考八次均落第,由狂傲生憤懣,加之幕府事變,婚姻之不幸,終成疾,又病發殺妻入獄,徐渭一生的經歷太過跌宕起伏,所謂命途多舛,這些都為其藝術創作積累了龐大的內驅力。

徐渭的書法創作是非常重視用筆的,而對于書畫作品的感受與鑒賞,當目睹真跡后方才有強烈之感受。筆者有幸于二○二一年五月在紹興徐渭藝術館見到作為《徐渭書畫作品展》的精品選入展出的《草書七律詩軸:夜雨剪春韭》。這幅作品的運筆速度很快,有飛流急瀑之態勢狂放奇崛,結字緊松險勁,筆法變化多端,以動帶靜,遒勁有力,瀟灑而厚重,從另一方面看,此作雖疏狂不羈,但實際上并沒有使他的書法筆墨顯得散亂游離和飄忽不定,其個性雖有幾分類似米芾,然在書體筆法中二人也有所不同,雖有米意,卻撇捺更近草法,他將寫意花鳥畫的厾筆方法引入草書之中,這樣可以更好地表達藝術家的強烈情感,厾筆的有意放縱使他的草書更加具有強烈的節奏感。他在追求草書筆法的同時也追求筆在紙上形式感,讓筆下的書法線條變得非常隨意和巧妙,把書法與繪畫的筆法相互應用,使書畫筆法形成多元立體的筆墨效果。

徐渭在年少時便已顯露才華,再與其隱忍和孤傲的性格特征相加,造就了徐渭的書法風格特征——敏感、孤傲與輕狂。徐渭在書法用筆方面強調『真我』『本色』,注重藝術在個人情感上的表達,在情感的基礎上去表現藝術。這與明中晚期資本主義萌芽開始發展、個人思想得到解放是密不可分的。徐渭的草書在用筆上狂放不羈、氣勢磅礴,寓情感于書寫之中。在字形大小與字形結構上富于變化,作品通篇氣勢和諧,隨著個人情感的變化隨之改變。

徐渭通過書法作品來作為表現內心情感的方法,但同時也敢于突破禮法的限制與束縛,主張學習前人之術但不能被古法所囿,要敢于擺脫傳統書法中的『法』,將個人情感附著于書寫中,表現個人意志,揮灑個人的真性情。假若在書寫時還要拘泥于法,那么字間便『銖而較,寸而合』,個人情感便不能很好地表現出來。因此,徐渭將自我情感的表現賦予書法作品之中,將現實生活中的憤懣之情寄托于書法線條之上,將書法作為其生命的另一種表達方式。

徐渭在書法用筆中多按提衄挫,線條粗不顯滯,細不顯浮,由于他的人生道路充斥著挫折和坎坷,胸中落寞與悲愁都發泄于他的詩文書畫之中。他一直認為書法是自己生命中最偉大的成就,但從他的影響力來看,的確徐渭繪畫的影響遠遠超過了他的書法。細品他的書法,在隸書中獲取靈感與書寫的營養,學會了剛健挺拔的用筆技巧、上緊下松的結體字勢,徐渭將楷、隸、行融入自己的草書中,自此形成較為獨特的書法風格。

徐渭書法結字字形寬博,其重心多以居中或偏上的結構出現,行草書中添入章草與隸書筆法,又將鍾繇的古拙樸素融入其中,筆畫在書寫中的輕重緩急表現得淋漓盡致,隨性揮灑,極具變化,又能在變化之中穩而不亂。這些結構特點也源于徐渭書法在字形結構上的尚『奇』。

徐渭書法在字形結構上尚『奇』是受到了中晚明時期個性解放思潮的影響。中晚明時期,商品經濟和民俗文化開始發展,為新的美學思想的出現提供了條件,尚『奇』的思潮也隨之出現在各個文化藝術領域。再一個是當時的思想也有一些活躍,心學及其禪宗對人們思想起到了激勵作用,大家開始有了解放思想的念頭,很多行為就不再受到約束。所以,這種思想也在當時的書法結構上產生了一定影響,書家開始推陳出新。徐渭的字形已不再拘泥于傳統書法的審美之中,而是打破陳規,創新結字。

明中期以前的書法作品形式大多是長卷、書札、信箋為主。中期以后隨著經濟的發展和人文精神的蘇醒、經學的否定、個人性情的倡導、價值觀念的改變,包括市民對審美趣味也有了新的追求,形成了一股積極變法的文藝思潮。加上士人朝野上下均好書,所以明代的書法藝術語言與形式豐富多彩。建筑風格也趨于高闊明亮,使得裝堂飾壁的書法形制隨之變大,如楹聯、條屏、中堂等。所以,書法的欣賞方式由原來的細品把玩變為注重書法作品的整體氣勢,視覺沖擊力的整體呈現成為明中晚期書家的審美追求。徐渭在汲取古人章法的基礎上更加肆意豪放、雄健開張,用筆收放自如,線條如排兵布陣、壯闊森嚴,給人以視覺和心靈上一種排山倒海般的強大震撼,《草書七律詩軸:夜雨剪春韭》是其成功的代表之作。字里行間密不透風而又不顯擁堵,行筆迅疾奔放、一氣呵成,猶如千軍萬馬之奔騰。點線輕重變化多端,細若毫絲,粗若巨石,飄若翩鴻,矯若驚龍。看似混亂不堪,實則亂而有法。注重單個字的字形同時更加注重作品整體的平衡協調,和諧統一。整幅作品滿紙煙云,氣勢沉雄。

明代中晚期,文史哲的新理念延伸到了書法領域,晚明城市文化尚『奇』的審美時尚,為書法上的尚『奇』之風和個性的強調提供了條件。

湯顯祖《合序奇》道:『予文章之妙,不再步趨形似之間。自然靈氣,恍惚而來,不思而至。怪怪奇奇,莫可名狀』。李漁認為文藝作品要『非奇不傳』,他用『奇幻』『奇絕』等語匯來評價文藝作品。另外,耶穌教會的傳教在當時影響頗廣,異國的物產、器物間接推動了『奇』文化的發展。晚明強調經典,但『經典』又從未被文人們頂禮膜拜。在文學作品上,清代顧炎武對于明人妄改古書的風氣表示不屑:『萬歷間,人多好改竄古書。人心之邪,風氣之變,自此而始。』這就是晚明人對經典戲謔的態度。

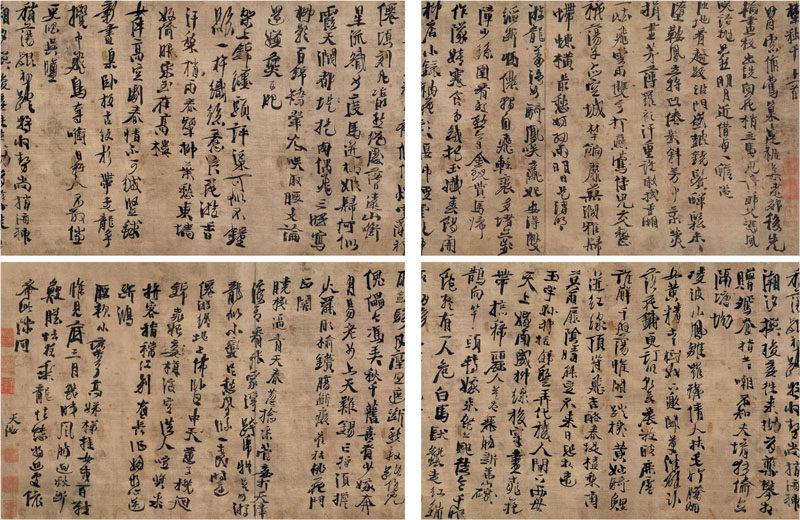

于是在書法上,徐渭秉持『真我』,實際就是對傳統中規中矩,唯古質妍這種盲目推崇的突破,他是晚明尚『奇』書風的開創者之一。他的后輩王鐸、傅山等對于『二王』書法作品的重新意義上的創作,及文人篆刻的興起,使得藝術家們開始玩起了文字游戲:大量使用異體字在書法創作中。另有白謙慎所謂『臆造性臨書』:『臨』書人通過肆意對經典字形的篡改、拼貼之類的『文字把戲』,操縱著觀眾的視野。臨書看似漫不經心,其中的花樣層出不窮,令人出乎意料。造謎與猜謎成為晚明書法創作和欣賞的一種特有現象,倪元璐、黃道周等都有作品可證。他們中的大部分人受到整個晚明社會風氣的影響,自然而然陷入其中。而晚徐渭一個世紀出生的傅山可以很好地反證,除了社會風氣的影響,還有書家個人的生平經歷、思想性格等對其書風的決定性影響。

與徐渭相似,傅山在早年曾投于袁繼咸門下效力,后袁被捏造罪名,陷于京師獄中,傅山為其鳴不平,使其得以昭雪。然此后無意官場仕途,尋城中一寺廟,辟為書齋,博覽群書。后,李自成起軍進發太原。不久,北京淪陷,明亡。傅山道:『哭國書難著,依親命茍逃。』此后剃發,號『石道人』。明晚后期,作為亂世遺民的傅山,因遭禁酒令,無法靠賣酒賺取補貼。傅山不得以,只好賣字畫與行醫相濟。明清鼎革之際,傅山曾有一方『太史公牛馬走』的印章,自比司馬遷,認為他自己的忍辱偷生就如同太史公一樣,有責任以筆刀之鋒書寫出同樣的歷史見證。傅山為堅決不作清的『貳臣』,而貶低趙孟頫,褒揚顏真卿。傅山的『書』中也有徐渭的『狂』,但多了戲謔,沒那么清冷。傅山追求的『奇』最為激進,但不得不說他是那個時代的最后一位狂草大師。

徐渭雖然不像傅山,因為自身的處境或身份而選擇一些特定的書風,但他無異受自身秉性的影響,或許在潛意識中親近與之『志同道合』的書家。宋四家及倪瓚在本質中都有著共同的『真』,米芾與之性格最為相像,但他又借鑒蘇軾的自嘲、黃庭堅的瀟灑以及倪瓚的疏冷之氣。他在前人的基礎上是有重大改變的,一是來源于晚明『漲墨』的先聲,這是生宣在創作中的新應用。另一方面便是源于他本身的品質。也許徐渭一生落魄,錢財隨手散盡,鬻字畫度日。門生和晚輩,或騙或搶,他備受欺凌。而晚年貧病困苦,平生所蓄數千卷皆變賣殆盡。他的狷傲愈甚,豪飲酒肆與神經質讓人不解與嘆息。但若非此周遭一世,何來而今留給世人的這個徐青藤。