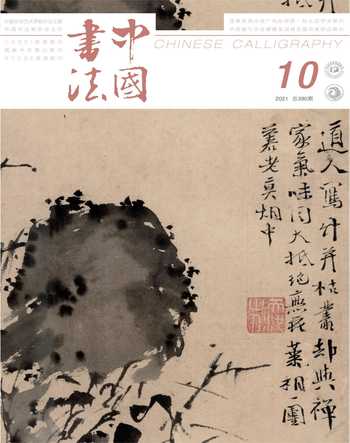

徐渭存世書跡系年考

賈硯農

關鍵詞:徐渭 鑒定 系年考

藝術史研究是以藝術作品存在為出發點的,文獻史料和作品史料需要互證,這與王國維提出的二重證據法有諸多相似之處,陳寅恪曾在《王靜安遺書序》中將王國維的『二重證據法』進行拓展:一曰取地下之實物與紙上之遺文互相釋證;二曰取異族之故書與吾國之舊籍互相補正;三曰取外來之觀念,以固有之材料互相參證。[1]他所強調的實際上就是要盡可能多地用有效的材料來檢驗其論斷的合理性,書畫的真偽鑒定亦當如此。

徐邦達先生在一九七九年《故宮博物院院刊》上發表《談古書畫鑒別》[2]一文,把《青天歌》卷作為判斷徐渭書法真偽的反面教材,指出其諸多的拙劣之處。同樣是文物專家的鄭為先生卻不同意他的觀點,第二年在《文物》上發表《徐渭〈青天歌〉卷的真偽問題》[3]提出反對意見,認為《青天歌》卷應屬徐渭早年作品。此后徐先生又發題為《再論徐渭〈青天歌〉卷的真偽》[4]一文,列舉了大量徐渭『精品』,依舊維持原先觀點。鄭先生并不買賬,在他主編出版的《徐渭》(書畫集)中,非但收錄了《青天歌》卷,而且還在畫冊開卷綜論中說:『近年發現的《青天歌》卷,是徐渭早年的一件作品,字里行間還依稀可辨這些大家(指徐渭取法張旭、懷素、黃庭堅、米芾等)的面目痕跡。』[5]

與鄭為先生有相近觀點的,并非少數人,葛鴻楨在《榮寶齋畫集·徐渭花鳥》的專題論文中,還特別指出《青天歌》卷:『故意地反秩序、反常規、反協調、反和諧,顯示出一種憤世嫉俗的強烈情緒。』熊、葛二位先生的認識,其實是代表了大多數人對今存徐渭及其書法風格的整體印象。熊秉明先生在《中國書法理論體系》中回避說其真偽,但其觀點卻也相近:『此帖是否為徐渭的真跡,目前尚難肯定……大概徐渭曾有過這樣粗獷放肆的風格。』[6]

《中國古代書畫圖目》專家組最后的結論是真偽參半,曰:『款后添,但草書系徐渭真跡。』楊仁愷先生的《中國歷代書畫鑒定筆記》[7]所記錄的結論與此相同,不知道專家組結論是否就是采信了楊先生的鑒定意見。

從歷史記評來看,湯貽汾(一七七八—一八五三)題跋: 『傖父紛紛直取鬧。大書青藤名敢盜。』[8]潘曾瑩(一八○八—一八七八)題跋:『予見青藤墨跡甚夥, 真贗各半。』[9]湯雨生題跋是咸豐壬子(一八五二)年,可見徐渭書畫鑒定是歷史遺留問題。

徐渭書畫難鑒定的主要原因,是徐渭生前書名黯淡。[10]其書畫作品受到重視,大約是在其去世百年之際,故其作品流傳不廣。適逢明清書畫作偽大行其道之際,徒有名聲,又缺少參照系的徐渭書畫贗品,以多種風格類型出現也就在所難免了。今署名徐渭的書畫作品并不罕見,但很難對其進行系統分類,這也正是徐邦達和鄭為的真偽討論,難以形成比較一致的鑒定結論的最主要原因。徐渭書法研究者對此問題或許都有自己的認識,但多避而不談。筆者以時間為序,對認為可靠的幾件徐渭作品進行系年考察,希望能給徐渭研究者提供參考。

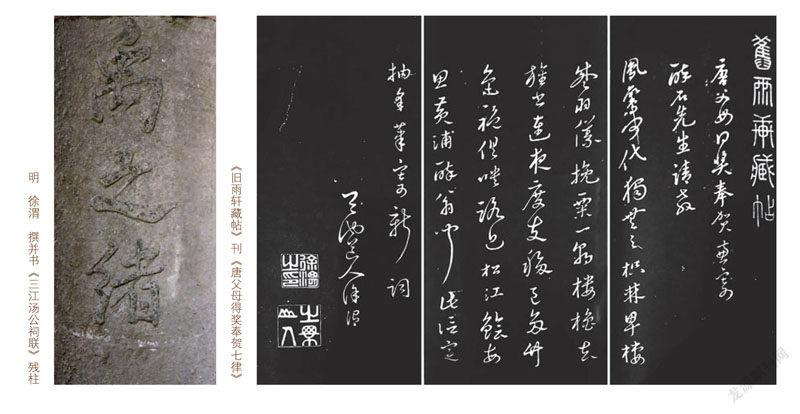

嘉靖三十四年(三十五歲)書《唐父母帖》

《唐父母得獎奉賀七律》詩帖(筆者簡稱其《唐父母帖》)。崇禎十三(一六四○)年此作被刻入《舊雨軒藏帖》,其內容是《唐父母得獎奉賀七律》詩。詩見徐渭《徐文長逸稿》卷四,原題為《唐簿得獎》(并序):『醉翁,謂其友,朱生也。』詩歌內容是:『鳳鸞何代獨無之,枳棘卑棲盛羽儀。挽粟一朝樓櫓去,旌書連夜度支移。邑多竹色袍俱映,路近松江鲙每思。黃浦醉翁聞此信,定抽采筆寄新詞。』[11]與刻帖內容完全相同。從陳繼儒的題跋中可知,『醉翁』當是朱『醉石』先生,其題跋曰:

《舊雨軒帖》,醉石先生讀書飲酒,晤千秋于茲室,而文孫即以名留傳墨者也。觀其片楮光潔,生氣嬌嬌,宛睹當年投轄井中,迓車花外蒼蘚閑,落落高賢履跡,即其帖中人矣。文孫茲刻,祖風儼然,固亦顯揚之弘理邪?陳繼儒為支石詞丈題,時年八十有二。

《大清一統志》記載,唐父母即唐一岑,嘉靖中為崇明知縣,建新城成,一岑謀徙居,為千戶高才翟欽所阻,未幾倭冦突入,一岑死之,贈光祿少卿建祠祀之。[13]唐一岑卒年,嘉靖三十四年(一五五五),是年徐渭三十五歲。筆者所見,這是迄今為止所能確認的徐渭最早書跡。此作行草為主,多雜章草,正符合徐渭《評字》[14]中自言的,『吾學索靖書,雖梗概亦不得,然人并以章草視之』的記載。亦符合其『迨布勻而不必勻』及『筆態入凈媚,天下無書矣』的審美追求。

隆慶二年(四十八歲)三月書《春雨》卷

上海博物館藏《春雨》卷,縱28.4cm,橫654.5cm。如此長卷非常罕見,可謂徐渭書法中的大幅,此卷作品署款的內容是:

隆慶春之望后,時接初夏矣,莼鱸既盛,二張君扶木以歸,酒饌既傾,書此為別。

由于未署隆慶幾年,一般認為是隆慶改元時所書,如劉九庵先生就是把它歸在一五六七年(四十七歲)。劉正成主編的《中國書法全集(五十三):徐渭》也認為徐渭自署隆慶元年,徐渭還在獄中,并提出『徐渭雖系紹興獄中,但仍有足夠的書寫環境』,『二張君扶木以歸』,解釋:木為枷鎖,二張君去探望徐渭,徐渭沒有去除枷鎖就書寫了自作詩二首,送給二張君。[15]也有人認為應該是徐渭獄中脫枷以后才能書如此長卷,以此觀點則認為此作為隆慶四年后所書。筆者覺得這兩種書寫時間都有臆測的成分。

首先是書寫地點不在獄中,徐渭自著《畸譜》記載,隆慶二年他曾經出獄一次,即『生母卒,出襄事』,保釋者是丁肖甫。肖甫是徐渭的發小,徐渭在《告丁母》中說:『某結發同母叔子三為學,至于四十有二年。中間母與某母同舍者三年,而情益親,親如娣姒,若然,宜無事不相周旋也,況病死喪葬乎?當某囚時某母死,叔子能出我于獄,而周旋我母之喪。』[16]這段文字與《畸譜》記載吻合,出獄處理喪事是沒有疑問的。其中『二張君』是其少時同學好友,即張子錫、張子文兄弟。徐渭曾為張子錫、子文母作《張母八十序》:『始吾與子錫、子文輩居相近也,子錫伯兄將軍曰子儀者,暨兩弟,并來就予家塾。稍后而子錫、子文乃與予同挾策而翔。并髫也,兩家兄弟無一日不三四至,竹馬裲襠,一趨而到門。』[17]『扶木以歸』之『木』,筆者以為不是『枷鎖』,而是『棺木』。作為同學好友的二張君,一定會前去為徐渭生母送葬。根據習俗,送葬歸來后,治喪之家要感謝吊喪之友朋,故有『酒饌既傾』之事。辦完喪事,徐渭自己要回到獄中去,才有『書此為別』之語。從詩歌書寫的內容來看,與友情也無關,可見并非寫詩相贈,而是書寫了兩首七言舊作《春風》和《楊妃春睡圖》:

春雨(風)剪雨宵成雪,長堤路滑生愁絕。軍中老將各傳書,二十四蹄來蹙(蹴)鐵。要(邀)客行湖一客(物)無,高樓立馬問當壚。吳姬臉上胭脂凍,回道張筵待客沽。湖中鯉魚長尺許,作美(羹)送酒憐吳女。城南(頭)畫(哀)角兩三聲,梅花吹落城南浦。城南浦,煙如縷,人歸馬亦還其主。明朝湖畔雪晴時,還看青山插高處。

守宮夜落胭脂臂,玉階草色蜻蜓醉。花氣隨風出御墻,無人知道楊妃睡。皂紗帳底絳羅委,一團紅玉沉秋水。畫里猶能動世人,何怪當年走天子。欲呼與語不得起,走向屏西打鸚鵡。為問華清日影斜,夢里曾飛何處雨。

從落款內容可知,這一長卷完全是為了感謝二張君而以書法相贈的即興創作,因書寫速度較快,故時有舛誤。不僅隆慶幾年忘記寫,文字也有誤書之處,與徐渭文集所錄詩歌相較,『春風』誤為『春雨』,『羹』字誤作『美』等。『春之望后,時接初夏』,蓋入夏之前的三月下旬(十五月圓為『望』)。由此可知,徐渭生母卒月,也當是這一年三月。

從此卷的書法特點來看,用筆蒼勁奔放,筆力健爽,鋒芒外露。結字略微傾斜,勢圓氣盛。應該說徐渭此時的書法已經比較成熟,其中出現很多富有個性特征的用筆,短撇短促有力、長橫露鋒橫掃,比之小字作品,更加老辣。其圓轉的用筆充滿張力與彈性,這是后來作偽者很難企及的。由此看來,萬歷《紹興府志》『既在縲紲,益以此遣日』[20] 記載是真實可靠的。

此卷為行草結合的作品,行書筆畫,簡潔有力,而草書結字也規范可讀。既有傳統,又有個性,堪稱徐渭大字行草中的經典作品。今存署名徐渭的長卷有好幾件,都達不到此作水準,如《龍溪號篇》等均為疑偽作品。從《春雨》卷所展現的書藝才情與藝術風格,放在明代書法中,與文徵明、王寵等『正統』的書家相比,確實顯得出類拔萃,與陳淳、祝允明相比也毫不遜色。袁宏道所評『強心鐵骨,與夫一種磊塊不平之氣,字畫之中,宛宛可見』『筆意奔放』『蒼勁中姿媚躍出』『先生誠八法之散圣,字林之俠客也』[21]的評價非常吻合,由此我們也可知,袁宏道推崇徐渭,并非一時沖動,他確實是被徐渭多種藝術才能所打動的。

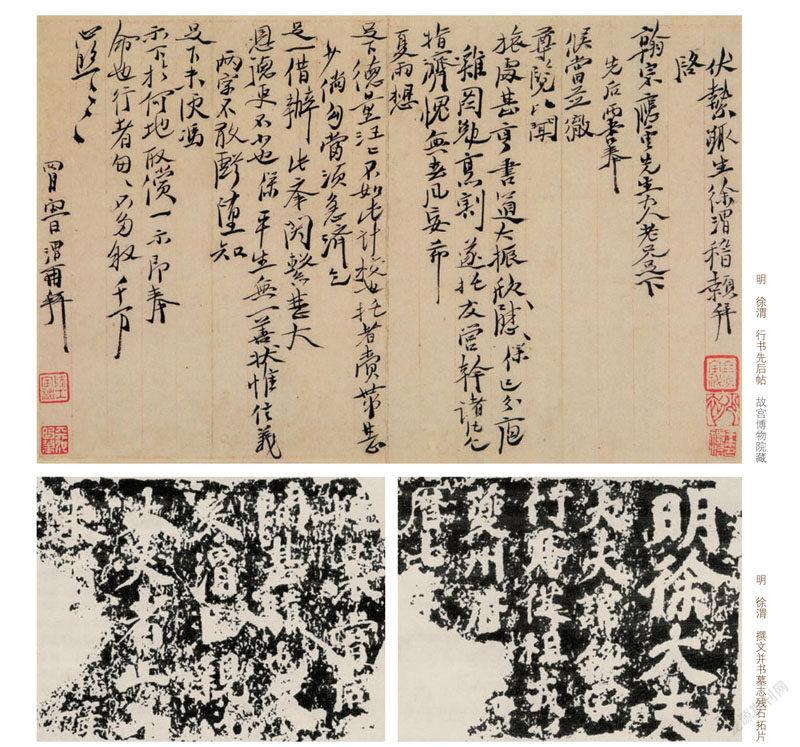

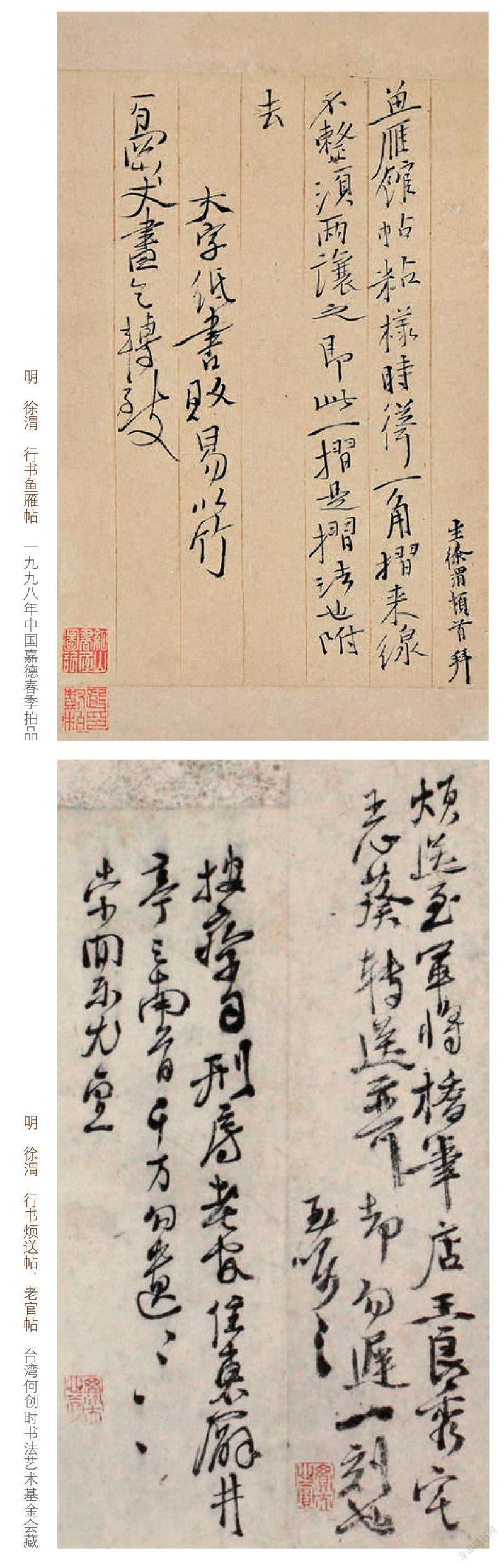

隆慶二年(四十八歲)三月后書《先后帖》

北京故宮博物院藏《先后帖》是上海書店一九九五年影印出版《明代名人墨寶》時所定的作品名稱。[22]容庚《叢帖目》卷十一《明代名人墨寶》中作《與應云書》,[23]此信札款字『伏縶鮿生』與『稽顙』表明,這也是入獄期間喪母后所書。這件書函,筆畫堅挺,彈性十足,與早期無系年作品《煩送帖》《老官帖》《魚雁帖》相比,其個人風格相當顯著,有『行草類米』的特色,萬歷《紹興府志》記載:『所臨摹甚多,擘窠大字類蘇,行草類米。書險勁有腕力,得古人運筆意,恨不入俗眼。』[24]此件尺牘,字形大小寬窄、字距或緊或松,極盡變化,然皆能合理控制。確有密不透風、疏可走馬之感。用筆迅捷不亞米海岳,結字開張不讓黃魯直,橫勢的寬闊超過了東坡先生。如第三行『應云先生大人老兄足下』數字擠在一起,卻亦自然合拍,毫無違和感。用其評倪瓚的話來說是『古而媚,密而散』[25]亦很合轍。文中除表感激之情外,還探討書藝,如『比聞旅處甚亨,書道大振,欣慰!』此『應云先生』無考,徐渭文集中未見。如果說上博大字長卷是其大字代表作,那么這件尺牘亦可認為是其小行書的代表作。

隆慶五年(五十一歲)六月后書《捧讀》詩稿

榮寶齋收藏《捧讀》詩稿是徐渭寫給老師王龍溪畿請教詩歌的信札,比一般的信札大很多,縱29.3c m,橫193c m。有張大千『大風堂』與『大千好夢』收藏印,沒有書寫時間,根據其中『無奈長安道路為,兩年兩度去相知』句,可知徐渭曾兩度入京。查《畸譜》,徐渭前兩次去北京的時間,分別是嘉靖四十二年(一五六三)冬和嘉靖四十三年秋,所以說『兩年兩度』。徐渭第一次是應禮部尚書李春芳之招,為其幕僚,次年仲春辭歸;第二次因李不同意其辭聘,被迫再度赴京,經朋友周旋始獲歸。可見其兩次赴京的經歷是很不愉快的;而第三次去北京是萬歷四年(一五七六),應宣鎮巡撫吳兌之邀,赴宣府,途經北京。那么,詩稿寫作時間下限可定在一五七六年之前。

另,根據徐渭此卷前『捧讀《自訟篇》《白云溪隱問答》輒成四首奉呈,謹用《書示良知》詩韻』來考察,隆慶庚午(一五七○)歲晚十有二日,王畿因為家中失火,房舍及所藏典籍、圖書等均遭損毀,痛心之余,作《自訟長語示兒輩》[26]。庚午臘月既望又作《自訟問答》[27] ;次年,即隆慶辛未春正月元日,王畿門人張元益作《龍溪先生自訟帖后序》[28];隆慶辛未春二月,友人商廷試作《自訟帖題辭》[29];隆慶辛未歲六月,諸友人置酒于白云山房,為他消愁,《王畿集》卷七有《白云山房問答》(即《白云溪隱問答》)[30],《龍溪會語》卷四還收有《白云山房問答紀略》。[31]《書示良知》詩當是指王陽明的《詠良知四首示諸生》[32]。王畿也有詩《和良知四詠》[33],徐渭即用此詩韻。由此《捧讀》詩稿書寫時間的上限可定在隆慶五年(一五七一,五十一歲)六月,或在此后不太長的時間里,亦可能是在獄中完成。《學公赴處州理》:『扶風遷轉絳惟紗,琴女香童馬上髽。秋露滿城醅酒郡,春云數片隔山衙。舜跡禹書攀正急,嶺猿灘雪去何賒。莫言桃李俱東危,斷草孤心一夜芽。』與《徐文長逸稿》中收錄的《送府學某師推處州》[34]應為同一首詩。處州為浙江麗水,學公待考。丁肖甫前文已經交代,是其少時同學。這件作品楷、行、草書體均有,字也接近中楷,字形變化幅度較大,但都能相互呼應,變化自然。尾款的楷書也筆力堅挺,有板有眼。傳為徐渭所書的偽聯就有多幅出自此手卷。

萬歷七年(五十九歲)前撰文并書的墓志殘石一件

紹興徐渭撰文并手書的墓志殘石[35],其碑文中的字,也屬于楷書,雖殘為三塊,存字不多,但筆畫的傾斜,字形結構不斤斤于碑版繩矩,而一任自然,可能是刻碑不謹,故渙漫不清,但還能夠看出有大蘇氣象。根據徐渭自著《畸譜》記載,『改葬先考妣兩室人』[36]是在萬歷七年(一五七九年,五十九歲),其書寫時間也當在此年。從墓志可見『歷七年』字樣,可能就是『萬歷七年』的殘存。

萬歷十二年(六十四歲)撰并書《三江湯公祠聯》

據《徐文長文集》記載,徐渭曾為三江閘湯公祠撰并書過一副對聯。[37]其內容為:『鑿山振河海千年遺澤在三江纘禹之緒,煉石補星辰兩月新功當萬歷于湯有光。』一段時間,三江閘湯公祠遭受破壞,碑及其他文物被摧毀殆盡。二○○一年紹興在清理垃圾的時候發現了徐渭名聯殘柱為東湖石質,直徑30c m,高度128c m,留存『禹之緒』三字楷書。

從聯語中『兩月新功當萬歷』判斷其書寫時間,當是在五十歲以后。又從洪慧良、祁萬榮撰寫的《紹興農業發展史略》[38]了解到,該閘曾有六次較大規模修繕。第一次為萬歷十二年(一五八四)知府蕭良干主持,第二次是崇禎六年(一六三三)。由是可知此聯當撰書于徐渭六十四歲。徐渭不僅僅寫了聯柱,還代張元忭寫了《閘記》[39]。清道光《會稽縣志稿》還附有俞忠孫節霞《紀逸》,以《徐渭撰應閘柱銘》為題記錄此事。

從殘留的三字來看徐渭的榜書大字,結字開合有度,端莊而不失靈活,用筆干凈利落、峻拔堅挺。『禹』之末筆,『緒』字的左旁等以連筆為之,有楷書穩健的體勢又不失行書筆意,很見功力,與萬歷十五年《紹興府志》所記『擘窠大字類蘇』的介紹非常吻合。較之蘇東坡大字,也毫不遜色。

通過以上書跡的分析,我們可以初步領略徐渭早、中、晚期書法的風格特征,其書法三十五歲時,個人風格尚未確立,入獄以后書藝大進,作品類型當以行書為主,兼及楷、草,在繼承傳統功夫的基礎上展現了其蘇米特色為主的藝術風貌。筆者認為,本文所考系年作品是今存比較可靠的一部分徐渭書跡,亦可看作是徐渭書法的標準件。雖然這些作品不算很多,但大概可以了解徐渭不同階段的基本風格類型。回頭再看《青天歌》卷的書法風格,筆者完全不能認同這是徐渭的書法作品,與徐渭風格相差太遠,并不能以早期風格為借口。如果從徐邦達與鄭為文中所舉作品來看,筆者以為,大部分作品都不太可靠,故難以說服對方。