環境規制對綠色經濟增長的影響研究

李昊

摘要:基于非期望產出的超效率SBM-GML模型,測得了2001-2015年長江經濟帶沿線11省市的綠色全要素生產率,同時采用熵值法計算得出環境規制綜合評價指數,探討環境規制對長江經濟帶11省市的綠色經濟增長的影響。研究發現:當期和滯后一期的環境規制整體上對長江經濟帶11省市的綠色經濟增長產生顯著正向影響。具體而言,當環境規制處于中低兩種強度水平時,環境規制與綠色經濟增長均在1%的顯著水平上正相關;而當環境規制跨入高強度水平時,環境規制對綠色經濟增長在1%的水平上產生顯著負面影響。此外,受教育水平、地區要素稟賦和政府干預也對綠色經濟增長起顯著促進作用。最后,根據研究結論提出使用適度環境規制工具,進一步提升長江經濟帶不同環境規制強度地區綠色經濟增長的政策建議。

關鍵詞:環境規制;綠色經濟增長;超效率SBM-GML模型;長江經濟帶

1.樣本選取與數據來源

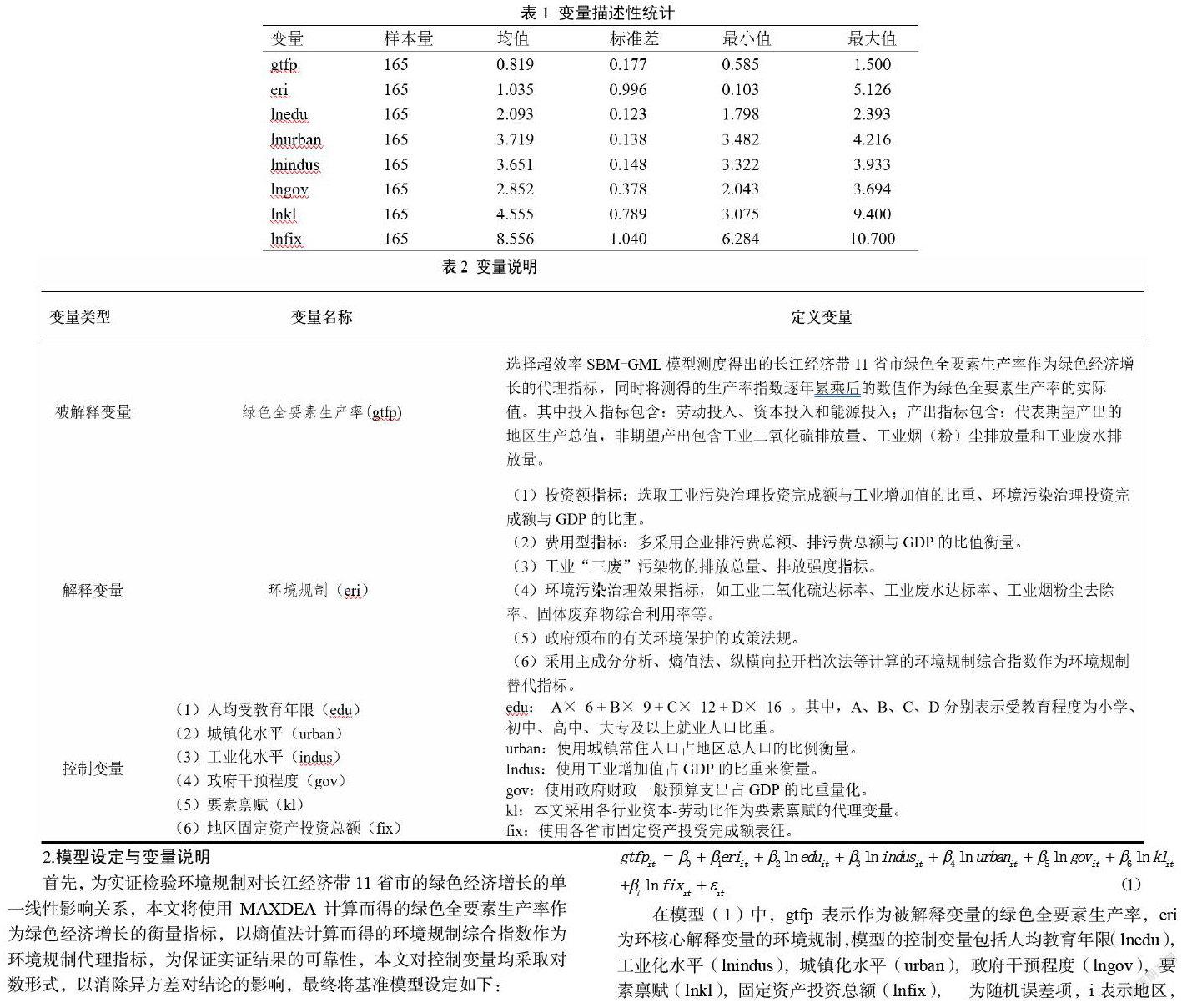

本文選取1999-2015年長江經濟帶沿線11省市的面板數據作為研究樣本,相關變量來自于《中國統計年鑒》、《中國環境統計年鑒》、《中國環境年鑒》以及《中國能源統計年鑒》。具體而言,其中地區生產總值、年末從業平均人數、人均教育年限、城鎮化程度、工業化程度、要素稟賦、固定資產投資額的原始數據均來源于各年份的《中國統計年鑒》;能源消耗總量來源于《中國能源統計年鑒》;各環境規制數據均來源于《中國環境統計年鑒》和《中國環境年鑒》對于部分缺失數據則通過各地方統計年鑒、《中國環境統計年報》等進行補充。下表1是本文的變量描述性統計結果:

2.模型設定與變量說明

首先,為實證檢驗環境規制對長江經濟帶11省市的綠色經濟增長的單一線性影響關系,本文將使用MAXDEA計算而得的綠色全要素生產率作為綠色經濟增長的衡量指標,以熵值法計算而得的環境規制綜合指數作為環境規制代理指標,為保證實證結果的可靠性,本文對控制變量均采取對數形式,以消除異方差對結論的影響,最終將基準模型設定如下:

在模型(1)中,gtfp表示作為被解釋變量的綠色全要素生產率,eri為環核心解釋變量的環境規制,模型的控制變量包括人均教育年限(lnedu),工業化水平(lnindus),城鎮化水平(urban),政府干預程度(lngov),要素稟賦(lnkl),固定資產投資總額(lnfix),為隨機誤差項,i表示地區,t表示樣本所在年份,?值表示解釋變量及控制變量對被解釋變量影響程度的刻畫。

然后,在模型(1)的基礎上,為緩解環境規制與綠色經濟增長之間的內生性問題,本文引入環境規制的滯后一期作為核心解釋變量,建立如下模型(2):

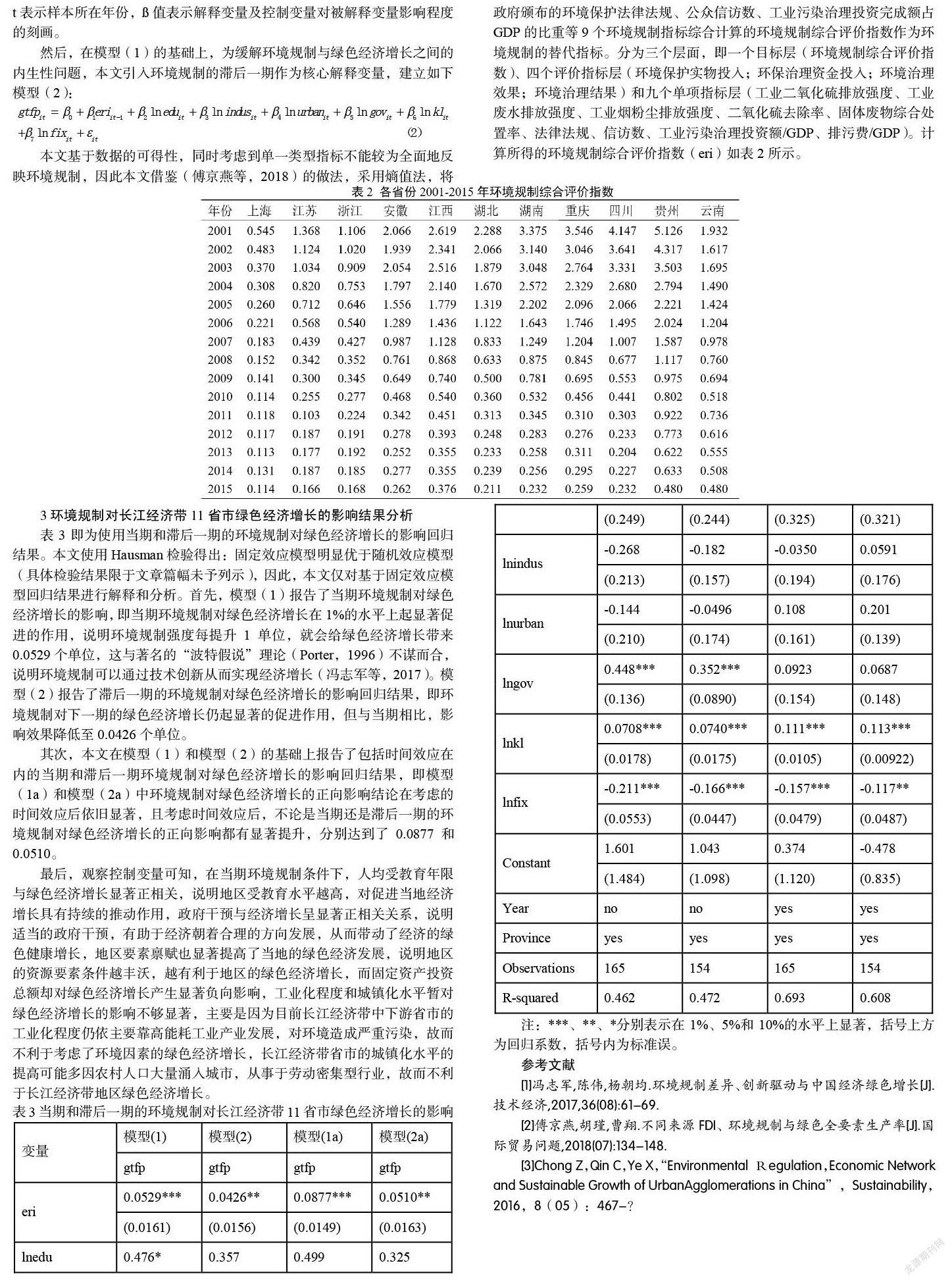

本文基于數據的可得性,同時考慮到單一類型指標不能較為全面地反映環境規制,因此本文借鑒(傅京燕等,2018)的做法,采用熵值法,將政府頒布的環境保護法律法規、公眾信訪數、工業污染治理投資完成額占GDP的比重等9個環境規制指標綜合計算的環境規制綜合評價指數作為環境規制的替代指標。分為三個層面,即一個目標層(環境規制綜合評價指數)、四個評價指標層(環境保護實物投入;環保治理資金投入;環境治理效果;環境治理結果)和九個單項指標層(工業二氧化硫排放強度、工業廢水排放強度、工業煙粉塵排放強度、二氧化硫去除率、固體廢物綜合處置率、法律法規、信訪數、工業污染治理投資額/GDP、排污費/GDP)。計算所得的環境規制綜合評價指數(eri)如表2所示。

3環境規制對長江經濟帶11省市綠色經濟增長的影響結果分析

表3即為使用當期和滯后一期的環境規制對綠色經濟增長的影響回歸結果。本文使用Hausman檢驗得出:固定效應模型明顯優于隨機效應模型(具體檢驗結果限于文章篇幅未予列示),因此,本文僅對基于固定效應模型回歸結果進行解釋和分析。首先,模型(1)報告了當期環境規制對綠色經濟增長的影響,即當期環境規制對綠色經濟增長在1%的水平上起顯著促進的作用,說明環境規制強度每提升1單位,就會給綠色經濟增長帶來0.0529個單位,這與著名的“波特假說”理論(Porter,1996)不謀而合,說明環境規制可以通過技術創新從而實現經濟增長(馮志軍等,2017)。模型(2)報告了滯后一期的環境規制對綠色經濟增長的影響回歸結果,即環境規制對下一期的綠色經濟增長仍起顯著的促進作用,但與當期相比,影響效果降低至0.0426個單位。

其次,本文在模型(1)和模型(2)的基礎上報告了包括時間效應在內的當期和滯后一期環境規制對綠色經濟增長的影響回歸結果,即模型(1a)和模型(2a)中環境規制對綠色經濟增長的正向影響結論在考慮的時間效應后依舊顯著,且考慮時間效應后,不論是當期還是滯后一期的環境規制對綠色經濟增長的正向影響都有顯著提升,分別達到了0.0877和0.0510。

最后,觀察控制變量可知,在當期環境規制條件下,人均受教育年限與綠色經濟增長顯著正相關,說明地區受教育水平越高,對促進當地經濟增長具有持續的推動作用,政府干預與經濟增長呈顯著正相關關系,說明適當的政府干預,有助于經濟朝著合理的方向發展,從而帶動了經濟的綠色健康增長,地區要素稟賦也顯著提高了當地的綠色經濟發展,說明地區的資源要素條件越豐沃,越有利于地區的綠色經濟增長,而固定資產投資總額卻對綠色經濟增長產生顯著負向影響,工業化程度和城鎮化水平暫對綠色經濟增長的影響不夠顯著,主要是因為目前長江經濟帶中下游省市的工業化程度仍依主要靠高能耗工業產業發展,對環境造成嚴重污染,故而不利于考慮了環境因素的綠色經濟增長,長江經濟帶省市的城鎮化水平的提高可能多因農村人口大量涌入城市,從事于勞動密集型行業,故而不利于長江經濟帶地區綠色經濟增長。

參考文獻

[1]馮志軍,陳偉,楊朝均.環境規制差異、創新驅動與中國經濟綠色增長[J].技術經濟,2017,36(08):61-69.

[2]傅京燕,胡瑾,曹翔.不同來源FDI、環境規制與綠色全要素生產率[J].國際貿易問題,2018(07):134-148.

[3]Chong Z,Qin C,Ye X,“Environmental Regulation,Economic Network and Sustainable Growth of UrbanAgglomerations in China”,Sustainability,2016,8(05):467-?