拓寬邊界的共振*——周湘林交響樂《前海》的音響化思維探究

王瑞奇

內(nèi)容提要:《前海》是作曲家周湘林2020年為深圳特區(qū)的前海專門創(chuàng)作的單樂章交響樂,音樂以富于穿透力的音響和磅礴的氣勢展現(xiàn)了深圳的速度和力量。作曲家在作品中不僅注重對(duì)音色、演奏技術(shù)的擴(kuò)寬,同時(shí)也重視傳達(dá)的準(zhǔn)確和自然,致力于尋找最恰當(dāng)?shù)奈幕c情感表達(dá)。作品將幾個(gè)形象鮮明的廣東特色主題充分變形、延伸,與新創(chuàng)作主題有機(jī)地組合、互動(dòng),塑造出新穎獨(dú)特又清晰可感的城市味道,獨(dú)奏樂器自行生成的音響動(dòng)能、各樂器組內(nèi)部音響空間的精心布局與透視性立體式的全奏音響的生動(dòng)矗立,也體現(xiàn)了作曲家交響思維與戲劇思維并存的音響創(chuàng)作觀。

2020年12月11日,著名作曲家、現(xiàn)上海音樂學(xué)院作曲指揮系主任周湘林教授的《前海》在深圳音樂廳首演。指揮孫一凡執(zhí)棒深圳交響樂團(tuán),帶來了這部以“前海夢(mèng),中國夢(mèng)”為題材的單樂章交響樂。氣勢磅礴的作品加之激情滿滿的演出頓時(shí)引爆了現(xiàn)場,使同在深圳的聽眾感受到強(qiáng)烈的共振,他們聽見了嶄新的音響,也辨認(rèn)出深圳這座城市越過時(shí)間河流、穿過今天、通往未來的真實(shí)。作曲家運(yùn)用其精準(zhǔn)的音響敏感度和藝術(shù)掌控力將個(gè)性氣質(zhì)迥然相異的因素組合成一個(gè)有機(jī)整體,恰如其分地展示了深圳40年來成長的畫面以及對(duì)前海合作區(qū)未來發(fā)展的希望。

從成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)以來,深圳始終邁著大步,一路向前,一個(gè)個(gè)在當(dāng)今中國令人矚目的經(jīng)濟(jì)、科技神話皆誕生于此。在這個(gè)新興的由移民快速擴(kuò)充的城市里,彌漫著直擊當(dāng)代、奔向未來的青春氣息。前海作為目前城市規(guī)劃的雙中心之一,是深圳近幾十年成長的積淀,也是其繼續(xù)開拓方向的新典范,它是這個(gè)城市開放勇敢、多元包容內(nèi)核的縮影。

作品直接以“前海”為題,但其音樂遠(yuǎn)不在于模仿現(xiàn)實(shí)。在作曲家看來,音樂本身也可以是現(xiàn)實(shí)的一部分。所以在創(chuàng)作過程中,作曲家始終圍繞著幾個(gè)問題的解決:交響樂《前海》如何成為深圳人心目中真正的前海?《前海》如何建立一個(gè)新的音響世界,這個(gè)音響世界將是通過何種語言、何種方式準(zhǔn)確地“傳達(dá)”……當(dāng)然,這些問題同樣也是本文探究作曲家音響思維的主要切入點(diǎn)。

一、多元復(fù)合與局部可逆并存的音響結(jié)構(gòu)

交響樂《前海》要能被聽眾認(rèn)可成為“深圳”的前海,它必須要有鮮明的深圳味道、深圳氣質(zhì),而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也正是作曲家技術(shù)功力、美學(xué)觀念、個(gè)性表現(xiàn)綜合而成的結(jié)果。

在作曲家周湘林心中,作品主題內(nèi)在的結(jié)構(gòu)及其生發(fā)的韻味與作品的題材是同等重要的。在動(dòng)筆寫作前,周湘林就為《前海》設(shè)計(jì)了明確的外部結(jié)構(gòu)。共六個(gè)部分,每一部分對(duì)應(yīng)不同的主題、情緒與時(shí)長。最后成型的作品結(jié)構(gòu)為:引子(第1-72小節(jié))引入回憶,遐想般的號(hào)角主題,時(shí)長約1分30秒;第一段(第73—194小節(jié))主題“將軍令”,激昂雄偉,時(shí)長約2分30秒;第二段(第195—304小節(jié))主題“唐伯虎點(diǎn)秋香”,悠揚(yáng)抒情,時(shí)長約3分鐘;第三段(第305-462小節(jié))——主題“祭玉河”器樂過門,快速激越,時(shí)長約2分30秒;第四段(第463-492小節(jié))——主題“將軍令”再現(xiàn),激昂雄偉,時(shí)長約2分鐘;尾聲(第493-516小節(jié))——“暢想”主題,時(shí)長約30秒。作曲家通過一種類似聽覺角度轉(zhuǎn)換的技術(shù)將這些主題音響重疊整合,從而將不同年代的“深圳”面貌融合為一體。他用鋪展、擴(kuò)散、包卷等手法搭建了一個(gè)由廣東地域特色的粵劇選段與自創(chuàng)主題共同組成的框架,在此基礎(chǔ)上為了制造出音響的立體感與縱深感,他將這些音樂主題構(gòu)思進(jìn)一步轉(zhuǎn)換,使之具有了現(xiàn)代性的美感、力量以及動(dòng)感效果。這些手法尤為突出地體現(xiàn)在原始主題材料、核心動(dòng)機(jī)以及和聲秩序幾個(gè)方面。

(一)原始主題材料的收縮與延伸

1.單一主題的打破與重建

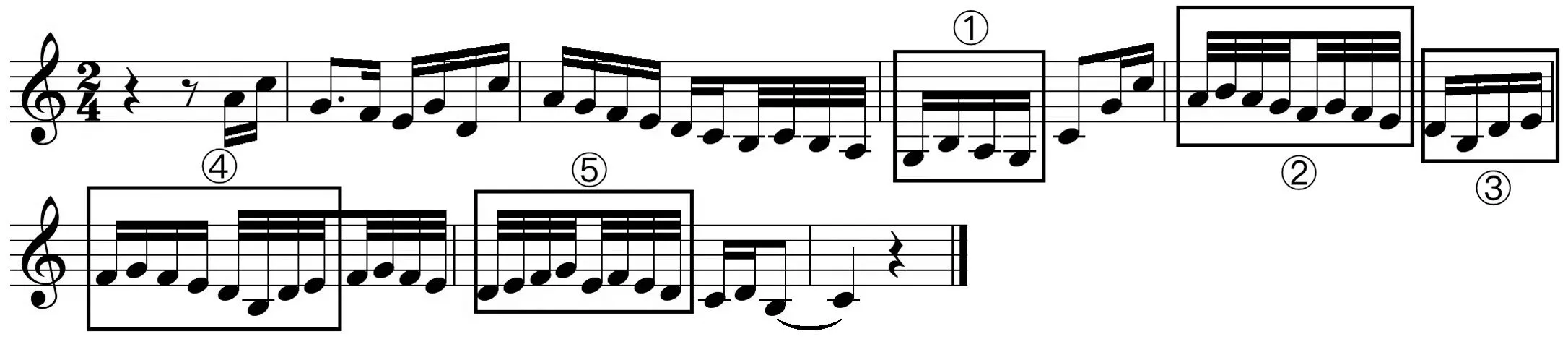

《前海》涉及六個(gè)粵劇原始主題,其中粵劇《唐伯虎點(diǎn)秋香之“求神”》是《前海》覆蓋最廣、貫穿最持久的原始主題,作曲家從中共截取了五個(gè)素材。先來看原始素材①。全曲一開始《將軍令》的主題奏出第一句后,由三支小號(hào)即奏出素材①的變體,作曲家將原始素材①中的B-C-D-F四個(gè)音以八分音符均等的時(shí)值向前序進(jìn)又折回,如譜例1所示:

譜例1

接著從第13小節(jié)處開始出現(xiàn)原始素材②,如譜例2所示。弦樂組樂器將原始素材②的紋路不斷增厚、重復(fù),直至最后推出《玉河浸女祭玉河》器樂過門素材變體的跑動(dòng)性全奏旋律。

譜例2

當(dāng)樂曲進(jìn)入第110小節(jié)的全奏段落時(shí),弦樂組奏出原始素材③。作曲家保留原始音高結(jié)構(gòu),又從中生發(fā)出帶有填補(bǔ)意味的變體主題,如譜例3所示。

譜例3

在第195小節(jié)全曲的第二部分中,由大提琴聲部奏出帶有八度大跳音程的“唐伯虎”中截取的原始素材④,如譜例4所示,但此處只保留向下大跳的意象符號(hào),其后的旋律則是作曲家由此創(chuàng)造出來的具有現(xiàn)代氣質(zhì)的音樂語句。

此外,《前海》中還包含了粵劇《將軍令》《夢(mèng)會(huì)太湖》《長恨歌之“紅線女”》《玉河浸女祭玉河》的器樂過門、《庵遇》的主題片段。具體如何將這些主題截取、生發(fā),繼而匯聚成為一個(gè)立體的整體音響空間,下文將展開進(jìn)一步闡述。(見譜例4)

2.復(fù)合主題的懸宕與交織

對(duì)于復(fù)合主題,作曲家同樣運(yùn)用了多變的空間構(gòu)建方式。如將多個(gè)主題在全奏中做立體化呈現(xiàn),見譜例5。銅管與弦樂所奏的“將軍令”素材①及其變體和木管所奏的“唐伯虎”原始素材①變體,這三個(gè)不同音樂主題素材縱向上交疊復(fù)合時(shí),音響的多重立體空間便矗立起來。

譜例4

譜例5

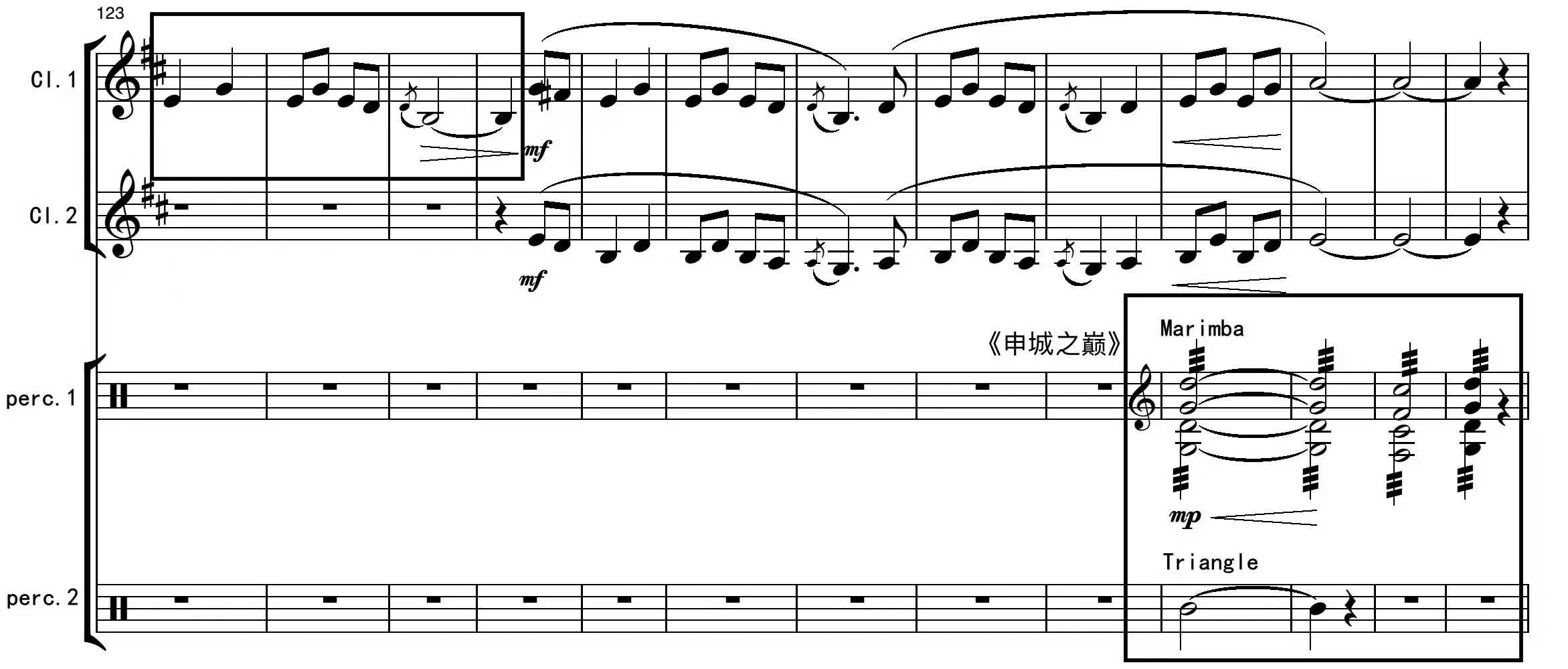

另外一種形式可見第123-166小節(jié),這里三個(gè)粵劇原始主題與它們各自現(xiàn)代性主題變體同時(shí)性相遇。第123小節(jié)開始先由單簧管吹出粵劇《庵遇》的原始主題變體1,隨后又以變奏與其他層出不窮的方式加以變化和強(qiáng)調(diào)(如譜例6)。作曲家在此只保留《庵遇》的原始音高關(guān)系,第130小節(jié)先后由弦樂組、木管組與弦樂組共同奏出的“唐伯虎”素材③的變體主題與前面的單簧管獨(dú)奏旋律形成了明顯的“滑動(dòng)感”。隨后出現(xiàn)的第135小節(jié)的雙簧管主題出自粵劇《玉河浸女祭玉河》的器樂過門旋律變體,與之前的全奏對(duì)比互動(dòng),使所有主題不再僵硬寂止,而是更具活躍動(dòng)態(tài)的汩汩穿聯(lián)、流淌。如譜例6所示。

譜例6

如上所述,《前海》中引用這些廣東粵劇的經(jīng)典段落重新構(gòu)建主題(單一或復(fù)合)時(shí),作曲家并不“直取”,而是著意將帶有廣東地域特色的主題骨架、文化密碼、深層結(jié)構(gòu)充分挖掘,如對(duì)原始素材進(jìn)行節(jié)奏的擴(kuò)充,或音高的縮減以及語句的延伸,使音響得到新的組織形態(tài)。聽眾在聆聽時(shí),雖然幾乎未聽到原始主題的完整原貌,但會(huì)經(jīng)常產(chǎn)生似曾相識(shí)之感。音樂在涌動(dòng)變化的過程中將深圳的古代與現(xiàn)代交織相匯。

(二)核心動(dòng)機(jī)的潛能生發(fā)與邏輯推進(jìn)

《前海》除應(yīng)用粵劇主題素材外,還從粵劇的器樂伴奏過門段落與入選國家級(jí)“非遺”名錄的深圳舞獅傳統(tǒng)鑼鼓節(jié)奏中截取了更加短小的核心動(dòng)機(jī)進(jìn)行變化與再創(chuàng)造,形成局部可逆的核心器樂過門動(dòng)機(jī)和邏輯推進(jìn)的核心鑼鼓節(jié)奏動(dòng)機(jī)。

所謂局部可逆的動(dòng)機(jī),本文主要指作曲家通過一些隱蔽手法將其變化,且在此生發(fā)出來的新的動(dòng)機(jī)。這些動(dòng)機(jī)自身可以移位、重復(fù)、加花、填充,并不干擾原始核心動(dòng)機(jī)的基本結(jié)構(gòu)。以原始器樂“過門”段落核心動(dòng)機(jī)的變化發(fā)展為例:第25-41小節(jié)的全奏段落,速度144下樂隊(duì)奏出《玉河浸女祭玉河》的“器樂過門”,其中作曲家選擇了5個(gè)素材,如譜例7所示。

譜例7 《玉河浸女祭玉河》“器樂過門”

作曲家將素材②與③的音高構(gòu)架全部保留,但將時(shí)值加以變化,使兩個(gè)相鄰的素材對(duì)比開來,類似戲曲器樂“過門”的緊拉慢唱。如譜例8所示。

譜例8

第31小節(jié)開始的樂句為素材⑤,但其后的序進(jìn)是在此基礎(chǔ)之上的延展進(jìn)行:相似的音型不斷奔跑,直達(dá)全曲樂隊(duì)的第一次高點(diǎn)。如譜例9所示。

譜例9

再如第305小節(jié),由弦樂引領(lǐng)的十六分音符持續(xù)動(dòng)態(tài)密集音型,如同永不終止的追捕游戲。每一組音型都與下一組音型緊緊咬合,好似發(fā)射出去又迅速接收的“能量流”,源源不斷,衍發(fā)聚集。如譜例10所示。

譜例10

從圖中可以看到,當(dāng)中含有上三度音程的音組來自原始素材①,其后是素材⑤的變體——像是素材⑤的變化倒影。當(dāng)音樂走到3/8節(jié)拍,不斷重復(fù)的音型,是作曲家在此音樂素材中生發(fā)出來的創(chuàng)造性音型。繼而將里面的小二度抽取,轉(zhuǎn)換成大二度反向重復(fù)進(jìn)行,直至樂曲的另一個(gè)更高點(diǎn)。

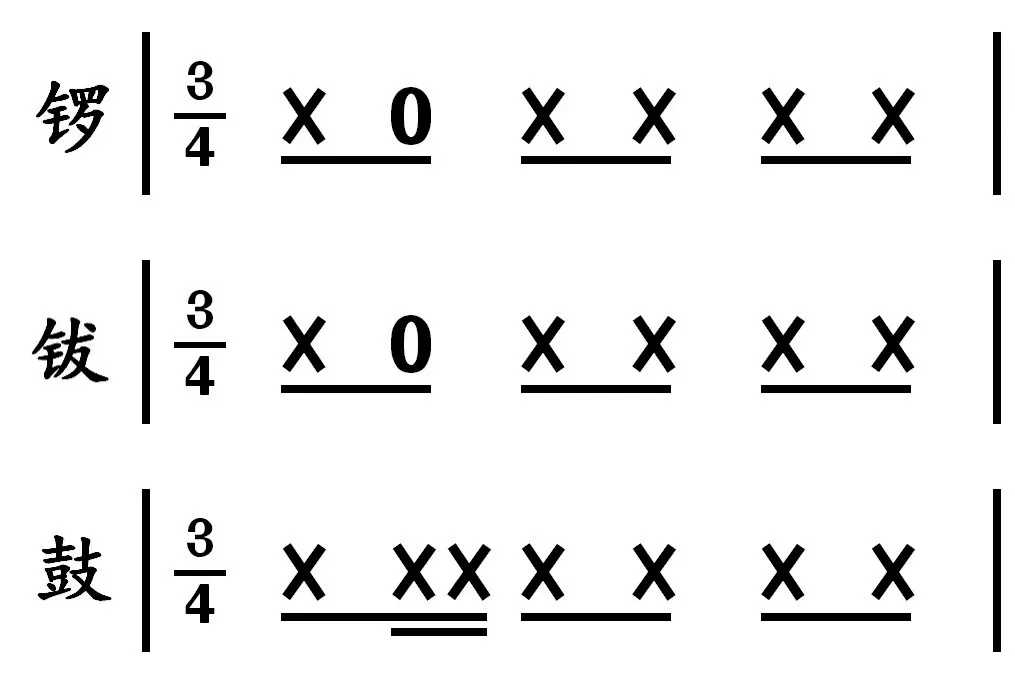

邏輯推進(jìn)的核心鑼鼓節(jié)奏動(dòng)機(jī)主要涉及《前海》從深圳舞獅中提取的具有不同特點(diǎn)的節(jié)奏組合。節(jié)奏的本質(zhì)就是長短、高低、急緩、輕重相承的關(guān)系。這些節(jié)奏體現(xiàn)著作品的地域性特色,它們的抑揚(yáng)相間也與全曲的呼吸、脈搏息息相關(guān)。

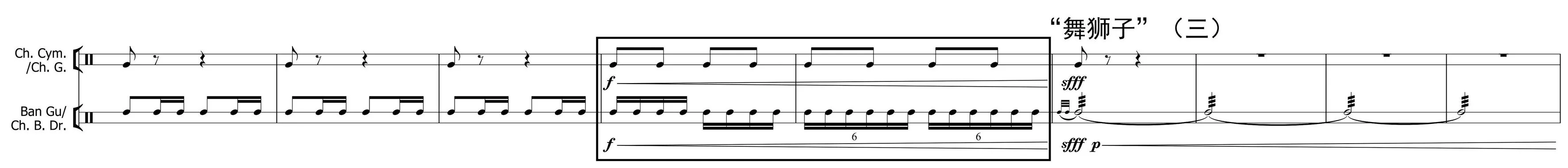

第45-50小節(jié)的節(jié)奏來源與原始舞獅子節(jié)奏(二)中的前兩小節(jié)動(dòng)機(jī),如譜例11所示。

譜例11節(jié)奏,將動(dòng)機(jī)中后一部分的八分節(jié)奏組合縮短,與前一部分形成逆行對(duì)稱結(jié)構(gòu),將此組合重復(fù)四次。其后加快的部分來自原始舞獅子節(jié)奏(三)中的第4-6小節(jié),但作曲家在此基礎(chǔ)上作了更密集的變化。如譜例12所示。

譜例12

《前海》中舞獅節(jié)奏(三)的變體,譜例13所示。

譜例13

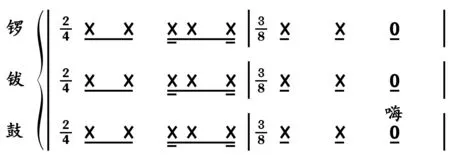

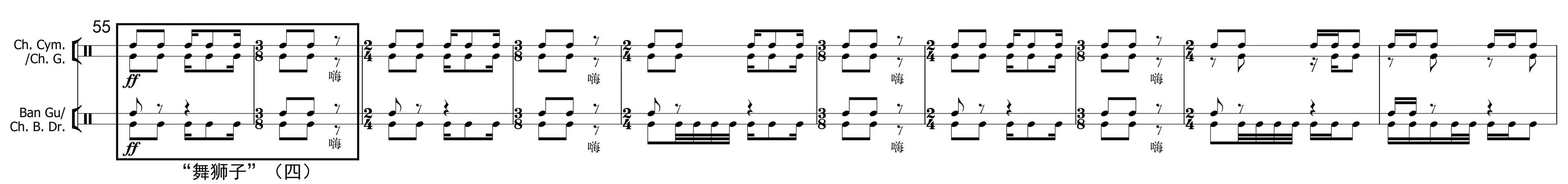

第55-62小節(jié)打擊樂的節(jié)奏出自原始舞獅子節(jié)奏(四),2/4與3/8拍子的轉(zhuǎn)換為此部分節(jié)奏的核心特征。

舞獅子節(jié)奏(四),譜例14所示。

譜例14

此節(jié)奏在《前海》中見譜例15。

譜例15

4小節(jié)后,作曲家進(jìn)行填充性的更密集處理,但依然保留2/4拍與3/8拍子的轉(zhuǎn)換以及切分節(jié)奏型。這里帶有呼喊聲的鑼鼓節(jié)奏動(dòng)機(jī),使聽者感受到一個(gè)開放、創(chuàng)新的深圳。同時(shí)作曲家所構(gòu)筑材料的邏輯,又體現(xiàn)了理性而精致的深圳特質(zhì)。

對(duì)于當(dāng)下而言,音樂作品的思想建立在觀察、體驗(yàn)和想象之上。中國當(dāng)代作曲家所追求的是繼承與創(chuàng)新、民族傳統(tǒng)與外來影響的結(jié)合,在書寫新作品的過程中、在每一次對(duì)傳統(tǒng)的辨認(rèn)、篩選、質(zhì)疑或肯定時(shí),其實(shí)都打開了傳統(tǒng),打開了被反復(fù)整理過的傳統(tǒng)。對(duì)傳統(tǒng)的容納吸收與改造,也考驗(yàn)著作曲家的審美品位與反思能力。周湘林將諸多深圳傳統(tǒng)音樂元素予以不同方式的衍變與擴(kuò)展,并使其中的語句意義不受單一性支配,擺脫框架得以超越,作為自然的、富有秩序的邏輯性呈現(xiàn)。

(三)和聲秩序的行為起源與旁逸蔓衍

對(duì)于周湘林的和聲語言,王中余曾重點(diǎn)探討過其標(biāo)識(shí)性的“七聲縱合”手法,即“某一片段的和弦音部分或全部采用所配置旋律片段的七個(gè)調(diào)式音級(jí)”①。在《前海》中,作曲家也同樣采用此和聲結(jié)構(gòu),對(duì)此本文不再贅述,以下主要從其靜態(tài)和聲構(gòu)成及線性和聲來展開。

首先,作曲家采用了脫離西方體系的獨(dú)特和聲結(jié)構(gòu)。眾所周知,在西方的和聲體系中,和弦結(jié)構(gòu)或呈三度排列,或帶有增四、減五度排列,抑或半音為主的和弦排列,但周湘林的和聲結(jié)構(gòu)并非如此。如第30-37小節(jié)的全奏段落中,銅管聲部運(yùn)用的是四音與五音和弦的進(jìn)行,分別為:?B-C-D-E→G-B-C-D-E→D-E-F-G-A。它們是以二度級(jí)進(jìn)復(fù)合的方式進(jìn)行縱向和弦的建立。這些和弦無論從縱向組合上還是橫向連接上,所帶來的音響都完全成功地?cái)[脫了長期以西方為主導(dǎo)的和聲體系,創(chuàng)造出了真正具有“中國性”的當(dāng)代和聲語言。

其次,《前海》在音樂中明確凸顯“中國性”的線性和聲進(jìn)行。如果想要對(duì)《前海》中縱向與橫向的和聲技術(shù)進(jìn)行更細(xì)微地探究,可以從第81-96小節(jié)的銅管組所奏和弦找到更有意思的解鎖密碼。這里構(gòu)建的和弦(不含重復(fù)音):第一個(gè)為七音和弦——從低到高依次排列C-G-A-B-D-E-F;第二個(gè)和弦為五音和弦——F-G-A-D-E;第三個(gè)和弦為六音和弦;第四個(gè)和弦為七音和弦;第五個(gè)和弦為六音和弦——G-B-E-F-B-C;第六個(gè)和弦為五音和弦;第七個(gè)和弦為六音和弦。這些和弦在縱向排列時(shí)非常有特點(diǎn):如第一個(gè)七音和弦,縱向上同時(shí)包含三度、二度與五度音程;第二個(gè)和弦同時(shí)包含四度、三度與二度音程,等。如譜例16所示。

第一至第三個(gè)和弦:

譜例16

第四至第七個(gè)和弦,見譜例17。

譜例17

同時(shí),作曲家對(duì)這些和弦橫向的進(jìn)行有明確的安排,如第81小節(jié)的圓號(hào)聲部,從FA 三度走到F-G 二度,到了第87小節(jié)從F-G 二度再回到F-A 三度,相當(dāng)于對(duì)前一組和聲進(jìn)行做了一次逆行。再觀察低音外聲部線條,可以看到從C-F下五度進(jìn)行走到FA 的上三度,進(jìn)而流入A-G-A 之間的二度級(jí)進(jìn)關(guān)系。從這里最低音聲部旋律線的走向與安排中可以看到,周湘林有意擺脫西方的功能性和聲體系的痕跡:在無法回避和聲的交響樂音樂空間中,他努力打破長期以西方為主導(dǎo)的和聲構(gòu)架,其最后目標(biāo)正是嘗試建立屬于中國作曲家特有的當(dāng)代和聲語言。

二、交響思維與戲劇思維并存的音響力場

關(guān)于“交響思維”,韓鍾恩教授有過闡述:“通過聲音自身的功能展開與結(jié)構(gòu)衍生并及動(dòng)能生發(fā)與力場生成所可能成就的音響結(jié)構(gòu),或者基于調(diào)性組織音樂語言之上充分開掘修辭動(dòng)能并有效控制敘事力場的音響結(jié)構(gòu),或者確定一個(gè)足以驅(qū)動(dòng)局部甚至于整體的聲音組織作為核心動(dòng)機(jī)與結(jié)構(gòu)引擎,通過持續(xù)不斷的主題推進(jìn),在合乎聲音存在自身的前提下,進(jìn)行充分的聲音修辭以達(dá)至有效的音響敘事,即交響性。進(jìn)而,依此作為聲音邏輯依據(jù)與音響結(jié)構(gòu)原則去進(jìn)行的書寫與創(chuàng)作,即交響思維。”②筆者對(duì)這一闡述深以為然。在韓鍾恩最近發(fā)表的文章中,他又進(jìn)一步提出另一個(gè)概念——當(dāng)交響思維與戲劇思維碰撞在一起后所產(chǎn)生的音樂作品有著巨大音響活力的“音響力場”③“……擬針對(duì)與圍繞音樂戲劇整一性中的結(jié)構(gòu)功能,并依托絕對(duì)音樂觀念(DieIdeederabsoluten Musik),通過詮釋去成全與圓滿音響結(jié)構(gòu)自身所具有的文學(xué)情節(jié)與戲劇動(dòng)作。”④《前海》的戲劇思維鮮明地體現(xiàn)在獨(dú)奏樂器與樂隊(duì)的對(duì)置、不同樂器組內(nèi)部與不同樂器組之間的音響對(duì)置所引發(fā)的戲劇張力之中,其中各樂器組內(nèi)部的音響動(dòng)能與全奏音響空間的豐滿度,也正是對(duì)“交響思維”和“音響力場”最生動(dòng)的印證與詮釋。

(一)獨(dú)奏樂器自行生成的音響動(dòng)能

獨(dú)奏樂器在《前海》中不止一次出現(xiàn),它們以各自獨(dú)特的音響成為作品續(xù)進(jìn)旅程中重要的推動(dòng)力量。

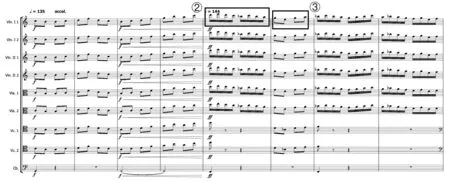

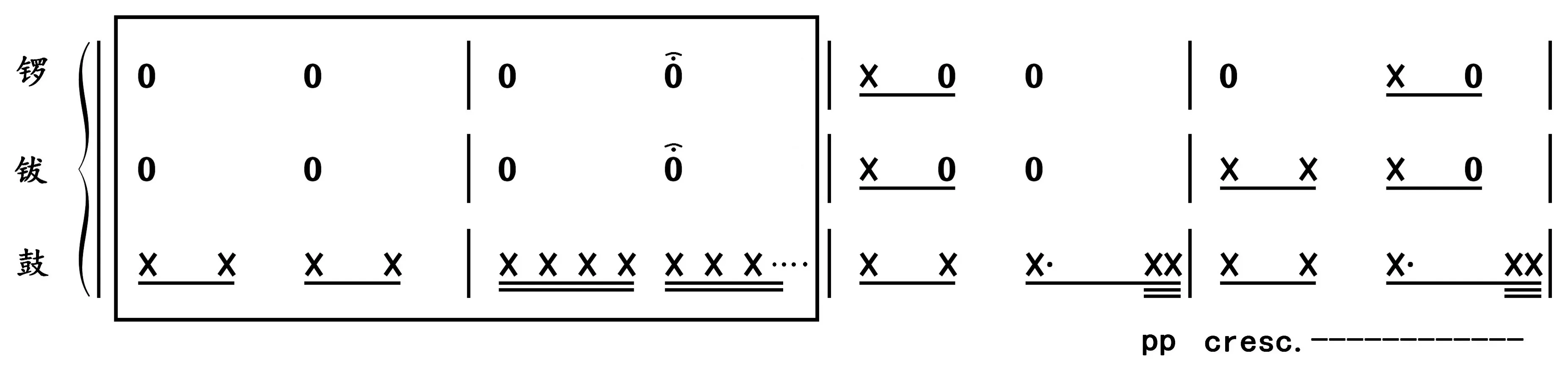

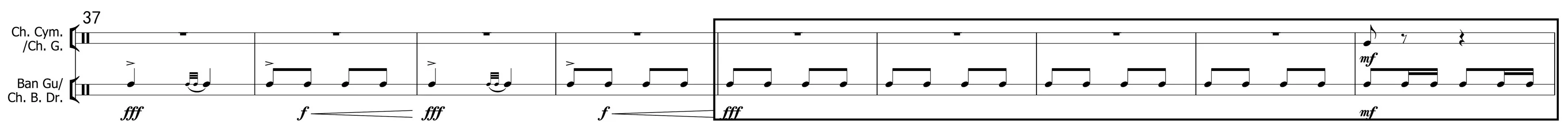

以板鼓獨(dú)奏為例:第41-50小節(jié)的板鼓獨(dú)奏嚴(yán)格來講是從前4小節(jié)引子結(jié)尾段落的樂隊(duì)全奏行進(jìn)而來,這里有意運(yùn)用板鼓這一常規(guī)管弦樂隊(duì)中未有的打擊樂器。作曲家為了突出交響樂中的戲劇張力及中國戲曲特質(zhì),巨大的音響反差將板鼓的音響穿透力發(fā)揮到極致——“一呼百應(yīng)”的戲劇場景在樂隊(duì)中立刻躍然而出。主題節(jié)制、片段性地出現(xiàn),好似在有意避免引子中隱含的“謎語”答案被泄露,故意拖延地解答。中國大鼓、鑼、鈸閃現(xiàn)其間,使得稍作停留的板鼓獨(dú)奏在漸進(jìn)運(yùn)動(dòng)中強(qiáng)而有力地明快進(jìn)行,見譜例18。

譜例18

再如單簧管獨(dú)奏第123-134小節(jié),先由一支黑管奏出《庵遇》的旋律截段,繼而兩支黑管彼此緊扣,形成一個(gè)音響整體。隨后由馬林巴獨(dú)奏作為接應(yīng),這種高度自然的音響推動(dòng)感,熟悉周湘林作品的人很快就會(huì)與他近年來另外兩部交響樂《申城之巔》與《炎黃頌——源》產(chǎn)生聯(lián)想。同樣具有內(nèi)在動(dòng)能的詞匯,同樣的意素與言語標(biāo)識(shí),見譜例19。

還有第135-145小節(jié)的雙簧管獨(dú)奏,從粵劇《庵遇》逐漸生長繼而變形的旋律如同某種線路的提示,使匯入最后全奏目標(biāo)的方向清晰可尋。暗含的動(dòng)能具有強(qiáng)調(diào)與銘記的力量。雙簧管與單簧管這兩位同行者,避開一切“繁雜”,簡單的同向與默契相伴,最終達(dá)到完美的聯(lián)通。

譜例19

(二)各樂器組內(nèi)部空間的音響逸出

各樂器組內(nèi)部音響空間也顯現(xiàn)出作曲家的精心構(gòu)造。一方面,它們的音高、音強(qiáng)、音長與音色的搭配要自然流暢;與此同時(shí),它們還需要形成具有“深圳前海”語義的音響。作曲家創(chuàng)造性地采用新的音響結(jié)構(gòu)方式來構(gòu)建。

首先是銅管組,作曲家采用漸進(jìn)式與立體式的結(jié)構(gòu),如引子第1-12小節(jié),最初由四支圓號(hào)以2+2+6+1的音律節(jié)點(diǎn)吹奏《將軍令》主題,如鴻蒙初辟一般,接著其他樂器緩緩進(jìn)入。3支小號(hào)以二度漸入的方式貼合,與持續(xù)的圓號(hào)長音匯聚。當(dāng)長號(hào)與大號(hào)全部進(jìn)入時(shí),小號(hào)用更完整的旋律交疊并存。這時(shí),銅管自身搭建的音響空間內(nèi)部,每一次發(fā)音,都是對(duì)陳述內(nèi)容的點(diǎn)化,使空間內(nèi)的音響不斷向外擴(kuò)張,召喚外部“眾聲音”,見譜例20。

譜例20

與這種步步漸進(jìn)式的音響空間與之相對(duì)的是另外一種內(nèi)部立體凝聚性空間,可見第268-275小節(jié)的銅管組各聲部。1、2小號(hào)與1、2長號(hào)合為一層,加之3小號(hào)一層、3長號(hào)與大號(hào)的一層,這三層以不同的音高、不同的入口形成立體的、透視性的音響系統(tǒng)。當(dāng)4支圓號(hào)共同奏出BCDF、ADFA 與CDEG 的和弦與之相扣,成為樂隊(duì)全體聲部賴以支撐的骨架。見譜例21所示。

譜例21

弦樂組音響,可以概括為散漫截短式與漩渦推進(jìn)式的音響結(jié)構(gòu),如第256-265小節(jié)的弦樂聲部,大提琴奏出的旋律被小提琴與中提琴的長音和弦一次次截短,繼而打斷。但這樣的打斷并未中止發(fā)音行為,而是留下更深的音響紋路。中提琴與小提琴所奏?E-G-?A-?B-C-D 與?G-?B-?C-?D-?E-F的兩組縱合音階,既是材料質(zhì)地的一致,又是橫向音響空間的黏合。十六分音符密集音型如同音波流一樣持續(xù)前進(jìn),可見第305-314小節(jié)的弦樂組聲部。中間的動(dòng)能是由一上一下、一張一合級(jí)進(jìn)的音高變化與2/4拍子、3/8拍子凹凸對(duì)照的律動(dòng)連環(huán)而成。看似簡潔明了的聲部關(guān)系,涌動(dòng)的過程如同向心旋轉(zhuǎn)、集聚能量的漩渦。

色彩樂器組的音響主要體現(xiàn)為噴發(fā)式打擊樂組與軟化式色彩樂器組音響結(jié)構(gòu),如第361-370小節(jié)的打擊樂由邦戈鼓、康加鼓、鈴鼓、筒筒鼓形成此起彼伏、上下竄動(dòng)的快速音型,如同噴出的氣泡引起了一個(gè)又一個(gè)極小的爆裂。從元素①+元素②的組合,重復(fù)一次后只留有元素①,再重復(fù)一次后出現(xiàn)元素①的倒影。如此散星碎片的聚集過程,帶給傾聽者永無終止的期待與想象。第195-222小節(jié)的鋼片琴與豎琴逐漸從D-G-A 三音組走到C-G-D-A、C-D-E-G 與四音組,后又回到D-GA 三音組,最后在C-D-E-G 的四音和弦上停留。這里色彩性樂器組所奏出的傘狀般含有純四、純五度清澈音程的分解和弦,如同對(duì)樂隊(duì)長音穹頂空間下的浸染,試圖消解冷卻,攪混輪廓。

如上所述,局部的音響動(dòng)能,如激越的板鼓、柔和吟唱的單簧管與雙簧管,在其自身的獨(dú)立呈現(xiàn)和與樂隊(duì)的對(duì)話中充分收縮釋放;而漸進(jìn)式與立體式的銅管組音響、散漫截短式與漩渦推進(jìn)式的弦樂組音響還有噴發(fā)式打擊樂組與軟化式色彩樂器組音響,則進(jìn)一步構(gòu)建出由核心動(dòng)機(jī)作為引擎的力場,在“持續(xù)不斷的主題推進(jìn)”中,保持音響的豐滿性與多變性。

(三)全奏時(shí)多聲共鳴的音響間層

全奏的音響空間是交響樂中最重要的音響結(jié)構(gòu)。從宏觀到細(xì)微、從自由伸縮到立體性敞開,無不考驗(yàn)著作曲家創(chuàng)作功力的深度與審美的厚度。

1.透視立體化的全奏音響

這里的“透視”全奏音響是指在全奏整體下有三-四層音響,其中還有更細(xì)枝末節(jié)的音響層的漸進(jìn)式變化。對(duì)于聽眾而言,聲部間層劃分越細(xì)致,耳朵對(duì)音響的軌跡“聽”得就越明晰。

如第25-37小節(jié),這里全奏音響主要層面為:A 層——從粵劇“玉河浸女”的過門段落衍變出來的快速跑動(dòng)旋律;B 層——由?B-C-D-E-F-G 六個(gè)音高組成的和聲;C層——由打擊樂主要完成的如金粉般散布的點(diǎn)狀節(jié)奏。各層中更細(xì)致的音響為:A 層旋律由弦樂中高聲部與木管中高聲部組成,這其中含有四、五度和聲空間,而非單一線條。在八分音符為主塑造的音型與十六分音符的音型切換中,弦樂組低聲部與木管組低聲部以點(diǎn)描般進(jìn)入—抽離—再進(jìn)入—再抽離的方式呈現(xiàn);B 層和聲音響主要由銅管擔(dān)任完成,其中低音長號(hào)、大號(hào)與3支小號(hào)所扮演的角色與圓號(hào)、中音長號(hào)的關(guān)系時(shí)而覆蓋、時(shí)而遮掩、時(shí)而點(diǎn)綴,使音響的動(dòng)能不斷加強(qiáng);C層打擊樂組有板鼓與定音鼓奏出的持續(xù)性音型、木魚奏出的高低起伏旋律性音型加之小軍鼓奏出的長短組合音型,共同構(gòu)成了全奏中涌動(dòng)的推進(jìn)力量。這些音響層與它們內(nèi)部更細(xì)致的音響差異共同構(gòu)筑了具有透視性的全奏立體音響。

2.參差疊置的全奏音響

這種音響在本作品中是指在全奏模式下以不同的主題、音型、節(jié)奏共同合力助推出來的高潮段落音響。以第274-291小節(jié)的全奏段落為例:第一層音響是粵劇“唐伯虎點(diǎn)秋香之求神”選段中演變而來的帶有八度大跳音程的主題旋律,主要由木管與弦樂組混合音色奏出;第二層音響是銅管樂器吹奏出的音階式片段旋律,以頻繁地“上去—下來”如浪潮般的迂回方式層層推進(jìn)。而小號(hào)的間歇性進(jìn)入,賦予奔向高潮更緊迫的情緒與更強(qiáng)勁的欲望。這層音響也是使得高潮段落得以實(shí)現(xiàn)的最大動(dòng)能;第三層音響是打擊樂器的此起彼伏——有節(jié)制的延留、有規(guī)律的密集與疏離、間斷性的減薄與增厚,使聽眾處于“先阻隔→再釋放→又拖延→最后沖破”的緊張聽覺期待之中;第四層音響由色彩性樂器的稍作停駐與緩緩流過,如同最后疊置而成的全奏音響的“拋光”,引出高潮段最后的不容置疑的終極“答案”。音響內(nèi)部的騷動(dòng)不安、動(dòng)蕩無常、滑過去又收回來的躍躍欲入,使這里的全奏段落具有更豐富飽滿的音響空間。

同樣的例子還可參見第454-463小節(jié)的全奏段落。

3.同、異質(zhì)沖突對(duì)置下的全奏/齊奏音響

同、異質(zhì)沖突對(duì)置的全奏/齊奏音響在本作品中是指由木管組、銅管組、打擊樂組與弦樂組各樂器共同奏出的同一種音型或段落,呈現(xiàn)的方式有時(shí)是四個(gè)樂器組同時(shí)性齊奏,有時(shí)各樂器組不同組合下完成的齊奏對(duì)話。

如第55-63小節(jié),這里的全奏/齊奏音型來自深圳舞獅的節(jié)奏素材。縱向上形成的五音和弦。若仔細(xì)觀察,這樣看似“確定無疑”的單一齊奏下,隱藏著若隱若現(xiàn)的細(xì)節(jié)差異:當(dāng)從3/8切換到2/4拍子時(shí),弦樂所落腳的為長音,而木管與銅管的大多數(shù)樂器用以短音收束;演奏家吼出的那一聲聲“嗨”恰是每一組3/8的最后一拍,與之對(duì)應(yīng)的其他樂器組為空拍休止;另外四個(gè)非常規(guī)打擊樂——中國鈸、中國鑼、板鼓與中國大鼓的節(jié)奏音型,好似與其他樂器組在同一個(gè)音響空間下的對(duì)置,又好似對(duì)齊奏音響的增盛與撼動(dòng)。

各樂器組不同組合下形成的同、異質(zhì)對(duì)置全奏/齊奏音響還可見第319-330小節(jié),這里有三層齊奏音響:第一層齊奏音響是來自“玉河浸女祭玉河”的器樂過門片段衍變而來的跑動(dòng)性旋律,在銅管、弦樂與木管緊密交織的對(duì)話狀態(tài)下呈現(xiàn)出來。第二層齊奏音響為八分音符為刻度的點(diǎn)狀強(qiáng)奏音響,它與第三層同樣以八分音符為單位量組成的線性旋律低音齊奏音響構(gòu)筑出中斷→接合→再中斷→再接合的異質(zhì)音響對(duì)置。各同質(zhì)樂器的齊奏與異質(zhì)樂器組之間形成的沖突性全奏—齊奏對(duì)置,如同碎片化的音響層一次一次被重新組裝,最后達(dá)到渾然天成的音響整體。

可以說,《前海》中全奏音響空間靠著不同的音響間層細(xì)微而又清晰的音響布局,使整體在跌宕起伏中張合有序。

三、外化情感與內(nèi)在秩序調(diào)和的音響呈現(xiàn)

蘇珊·朗格就音樂與情感之間的關(guān)系曾表達(dá)過:“音樂的樣式正是用純粹的、精確的聲音和寂靜組成的相同形式。音樂是情感生活的音調(diào)摹寫。”⑤音樂雖不具備絕對(duì)明確的語義,但卻能用其獨(dú)特的、多層次的音樂語言樣式形成情感和意義導(dǎo)向。

在《前海》中,除了此前提到的主題、動(dòng)機(jī)、和聲等較為明顯的表意結(jié)構(gòu),作曲家同樣重視微觀的、更具貫穿性的要素:如通過速度的轉(zhuǎn)換與停留、節(jié)拍的規(guī)律與打破、打擊樂器的推波助瀾與色彩性樂器的節(jié)制點(diǎn)綴等,在戲劇性的邏輯發(fā)展中埋伏情感的線索,等待與聽眾的相遇和共鳴。

與此同時(shí),作曲家還將某些精神內(nèi)涵、戲劇性對(duì)象以及美學(xué)觀念潛藏于音響結(jié)構(gòu)的表象之下,使各種狀態(tài)與色彩的音響最終釋放其潛藏的情感、能量與意義。當(dāng)然,作曲家并不是在一個(gè)音符一個(gè)音符地譜曲。在其整體性的創(chuàng)作系統(tǒng)中,一切生發(fā)都有其源流和脈絡(luò),形而上的思想觀念和形而下的音響結(jié)構(gòu)層面始終保持高度的一致性,它們都通向作曲家個(gè)性化的理想、風(fēng)格及秩序。

(一)奔涌的情感釋放與節(jié)制的音響勾勒

如前所述,《前海》里所運(yùn)用的原始粵劇主題絕不是完全植入,而是在此基礎(chǔ)上發(fā)揮作曲家創(chuàng)造性的想象,形成了獨(dú)特而豐富的音響意象,作曲家奔涌的情感也釋放其中。作曲家巧妙地設(shè)計(jì)了一個(gè)有序凝合的意象連續(xù)體,使其連通到特定的直觀形象或情境空間:引子奮進(jìn)的號(hào)角意象,代表深圳改革開放的召喚;第一部分音樂由粵劇“將軍令”等主題及其變體貫穿,烘托出雄渾、激昂的前海精神;第二部分中粵劇“唐伯虎點(diǎn)秋香”與“夢(mèng)會(huì)太湖”等主題及其變體的運(yùn)用,表達(dá)了抒情、悠揚(yáng)且包容的前海情懷;第三部分來自粵劇器樂過門的跑動(dòng)密集音型主題象征著前海奮發(fā)向上、積極進(jìn)取的建設(shè)步伐;第四部分,前海精神再次以銅管將“將軍令”的形象展現(xiàn);尾聲,用最簡潔利落的快速重復(fù)音型描繪出深圳人滿懷豪情、歡騰雀躍地邁向未來的雄心壯志。

而在奔涌流動(dòng)的情感“外觀”背后,打擊樂與色彩性樂器節(jié)制的音響勾勒則蘊(yùn)含著作曲家在技法層面一以貫之的深思熟慮和嚴(yán)謹(jǐn)秩序。如作曲家在原始設(shè)計(jì)圖中打擊樂的安排:打擊樂Ⅰ小軍鼓/馬林巴/2個(gè)康加鼓;打擊樂Ⅱ吊镲/三角鐵/2個(gè)邦戈鼓;打擊樂Ⅲ大鑼/木魚/對(duì)鈸/鈴鼓;打擊樂Ⅳ大鼓/音樹/2個(gè)筒筒鼓。除此之外,又另加入板鼓、中國鈸、中國鑼與中國大鼓四件純具中國性與廣東地域性的打擊樂器。在表達(dá)厚重濃烈的情感時(shí),作曲家反而謹(jǐn)慎地選用打擊樂與色彩性樂器,對(duì)音響進(jìn)行理性、節(jié)制地勾勒。如第37小節(jié)速度從Allegro轉(zhuǎn)換到Andantino時(shí),四個(gè)中國性打擊樂器只留下板鼓,其他常規(guī)打擊樂器以長音的方式逐漸消失。色彩性樂器每次出現(xiàn)都能夠起到畫龍點(diǎn)睛妙筆之作用:第195小節(jié)Andantino速度下,樂隊(duì)其他樂器停止“喧囂與吵鬧”,只留下豎琴與鋼片琴“絮咿且溫柔”地交織。這時(shí),三角鐵僅用零星的緩慢碰觸加以輕描、“鑲邊”。

創(chuàng)作的過程,其實(shí)本質(zhì)上也正是作曲家個(gè)人情感與音響意象調(diào)協(xié)的過程。作曲家的才華集中體現(xiàn)在使原來“似散漫”的意象變得“不散漫”,使“似重復(fù)”的意象變得“不重復(fù)”的處理手法中。藝術(shù)可以創(chuàng)造意象,而意象恰是情感飽和之物。這也正是《前海》可以聯(lián)通聽眾、打動(dòng)聽眾之處。

(二)自由的音響表象與均衡的觀念內(nèi)在

音樂是“有意味的形式”,它的意味就是符號(hào)的意味,是高度結(jié)合的感覺對(duì)象的意味。“音樂能夠通過自己動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)的特長,來表現(xiàn)生命經(jīng)驗(yàn)的形式,而這點(diǎn)是極難用語言來傳達(dá)的。情感、生命、運(yùn)動(dòng)和情緒,組成了音樂的意義。”⑥蘇珊·朗格這里所說的“極難傳達(dá)”最是作曲家需要自我攻克與解決的難題。在《前海》中,找不到任何花哨的演奏法與不切實(shí)際的演奏音區(qū),相反,周湘林努力找尋能使樂隊(duì)中各個(gè)樂器的自身特色發(fā)揮到最大限度的演奏技術(shù),為的是找到最恰當(dāng)?shù)奈幕c情感表達(dá)。因?yàn)樗J(rèn)為,藝術(shù)的自身“表現(xiàn)”固然重要,但與之相比,更為重要的是,它還要能“傳達(dá)”。

周湘林在交響樂《前海》中運(yùn)用最常規(guī)的演奏法,并不表示他拒絕非常規(guī),而是為了做到最恰當(dāng)?shù)谋磉_(dá)。因?yàn)椤白詈唵涡蜗蟮闹庇X都帶有創(chuàng)造性”⑦。如引子段落用小號(hào)彈吐音奏法、長號(hào)的滑音,形象鮮明地表現(xiàn)吹響深圳改革開放的號(hào)角,用燦爛的、輝煌的小號(hào)與長號(hào)音區(qū)引出第一段雄渾的主題;再如第三部分弦樂的快速跑動(dòng)音型,全部以分弓弓法演奏,為的是表現(xiàn)深圳建設(shè)中的速度感與腳步感。從中音區(qū)逐漸上升到高音區(qū),當(dāng)最高音區(qū)出現(xiàn)時(shí)推出樂隊(duì)全奏的情緒高點(diǎn)。這些恰如其分的情感傳達(dá),是同樣恰如其分地發(fā)揮各樂器自身演奏特性的目的和結(jié)果。

與此同時(shí),作曲家深知,捕捉深圳內(nèi)在的“速度”是關(guān)鍵,從短暫發(fā)現(xiàn)永恒——在日常之中抓住普遍的法則,日常就是他們的此時(shí)此地——當(dāng)下。《前海》反映出深圳現(xiàn)代生活的速度與活力,同時(shí)也反映了支撐深圳人精神生活的上層建筑。全曲的速度安排如下:Moderato?=81→?=108→Allegro ?=126→?=135→?=144→Andantino ?=72→Moderato?=90→Andantino?=72→Allegro ?=126→?=144→?=90→?.=90→?=144。這些速度自身就是一套完整的結(jié)構(gòu),僅從速度系統(tǒng)中就可以感受到音樂情緒與音樂形象的變化。當(dāng)速度在?=144時(shí),音響中可以找到來自粵劇器樂過門的相同跑動(dòng)性快速音型;而當(dāng)速度逐漸從?=144走到?=72與?=90時(shí),同樣器樂過門的音型就會(huì)被放大、拉寬以至變形到嶄新的音樂材料。這些速度結(jié)構(gòu)下所暗含的不同音樂形象的衍變,加之3/8與2/4節(jié)拍、3/4與3/8節(jié)拍、6/8與2/4節(jié)拍迅速的切換與其中各種節(jié)奏音型的往而復(fù)返與長短輕重,引發(fā)了聽眾在體驗(yàn)音響的過程中對(duì)前海的真實(shí)形象產(chǎn)生了最自然的共鳴。

結(jié) 語

在《前海》里,各種狀態(tài)與色彩的音響有著不同的維度與位置,但都具有同樣分量的價(jià)值。作曲家并不是在一個(gè)音符一個(gè)音符地譜曲,在他的創(chuàng)作系統(tǒng)里,一切生發(fā)都有其源流和脈絡(luò),音樂由此在觀念層面獲得了更高程度的一致性。他對(duì)粵劇主題材料的打破與重建以及對(duì)當(dāng)代中國性和聲結(jié)構(gòu)的探索使得他的作品站在先鋒性前沿的同時(shí),一直保有對(duì)中國傳統(tǒng)文化審慎觀照的精神內(nèi)核。其中獨(dú)奏樂器自行生成的音響動(dòng)能、各樂器組內(nèi)部音響空間的精心布局與透視性立體式的全奏音響的生動(dòng)矗立,無不體現(xiàn)著他的交響思維與戲劇思維并存的音響創(chuàng)作觀。

音樂作品內(nèi)在的深度、密度和持續(xù)的創(chuàng)造性需要長時(shí)段的檢驗(yàn)。縱觀周湘林的創(chuàng)作,可看到他對(duì)中國性音樂語言充滿尊重與敬畏,因此,他對(duì)傳統(tǒng)音樂長期進(jìn)行深入研究;對(duì)于作品的獨(dú)創(chuàng)性的追尋持續(xù)向上攀援與探索,這使得他的作品能夠不斷拓寬邊界,反映時(shí)代,也超越時(shí)代。他作品中始終持有的厚重感,與他個(gè)人飽含的情感有關(guān)。如同朱光潛先生所說“第一流文藝作品都必有高深的思想和真摯的情感”⑧。作曲是聲音的共振,創(chuàng)作是生命的共振。聽眾在用音響思維書寫出來的《前海》里面辨認(rèn)著深圳這座城市的過去與未來。

注釋:

①王中余:《周湘林管弦樂創(chuàng)作技法特征導(dǎo)論》,載《人民音樂》,2020年第4期。

②參見韓鍾恩主持“第12 次音樂學(xué)寫作工作坊——交響思維主題討論導(dǎo)論”,2018年3月8日,上海音樂學(xué)院。

③出自韓鍾恩:《音響詩學(xué)并及個(gè)案描寫與概念表述》,載《音樂研究》,2020年第5期。“就是一種游移于調(diào)內(nèi)調(diào)外、若即若離的中心沖突,這里的音響力場,就是一種離合于不和有余、諧和不足的邊緣穩(wěn)定。”

④同③。

⑤蘇珊·朗格:《情感與形式》,社會(huì)科學(xué)出版社,1986,第36-37頁。

⑥同⑤,第50頁。

⑦朱光潛:《談美》,東方出版中心,2016,第47頁。

⑧同⑦,第33頁。