濮存昕,發現曹禺隱藏的世界

陳娟

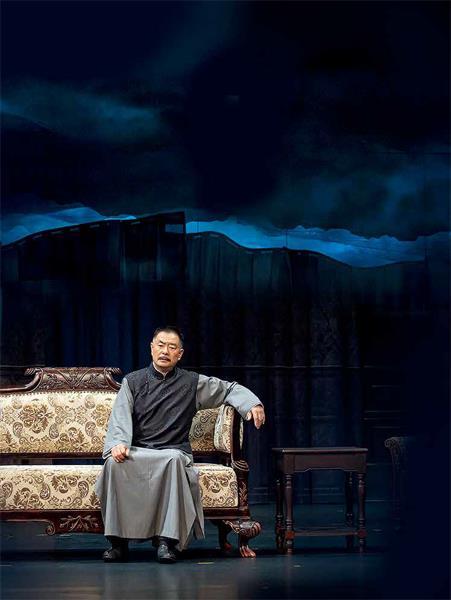

濮存昕執導新版《雷雨》,并在劇中主演周樸園。

2021年9月24日晚,風雨交加。這一天,是曹禺誕辰111周年紀念日。

北京人藝曹禺劇場座無虛席,臺下窸窸窣窣,有人小聲交談,有人安靜地坐著。大幕還未拉開,透過紗幕,隱隱看到一張古董沙發放在舞臺中央。舞臺上方是黑沉沉的烏云,層層疊疊。“鐺!鐺!鐺!”開場的鐘聲敲響,幕布拉開,三對人撐著三把傘,走向沙發,之后轉身離開。緊接著,便是一段耳熟能詳的故事:一座周公館,在一天一夜間發生了諸多變故,公館中的兩代人都被卷入命運的漩渦之中——兄妹相戀,父子反目,繼母與繼子間的情感糾葛,曾經的戀人再度相見恍如隔世……

舞臺上正在上演的是新版《雷雨》。這部劇自上世紀30年代誕生后,被無數次搬上舞臺,且常演常新,長盛不衰。在這部劇中,有人看到封建專制的壓迫,有人感悟出女性的覺醒,有人感受到了深深的愛……也正因為此,文藝界流傳著“說不盡的曹禺,演不完的《雷雨》”之說。

“中國話劇已經有百年歷史了,真正意義上成熟起來就是從曹禺先生的《雷雨》開始的。這次重排,是一份向曹禺先生、向觀眾匯報的習作。”首演后,導演兼主演濮存昕對《環球人物》記者說。

“那簡直是一座寶貴的礦藏”

4年前,濮存昕起念重排《雷雨》。

“前幾年,人藝引進白俄羅斯國家模范劇院的劇目《婚禮》——一部契訶夫的經典獨幕劇。當我知道正在上演的是這家劇團所排的第十七版時,心里一動,我覺得我們人藝,也可以有很多版本、不同解讀的《雷雨》。這才是我們人藝的態度。”濮存昕說。

他先找來導演、也是老搭檔唐燁,與他合導這部戲。早在中戲讀書時,唐燁就熟讀曹禺的作品,后來到人藝工作,參演過《日出》,也曾參與導演過《原野》。濮存昕邀請她時,她只問了一個問題:你覺得周樸園知不知道家里發生的事情?濮存昕答:當然知道。“當時,我就說‘好,那我來。”唐燁對《環球人物》記者說,那時兩人心中已有默契——從周樸園的視角講述《雷雨》的故事。

兩人將有關《雷雨》的劇本都找來,不同年代的,甚至還有其他劇院排的,一一研讀。后來,唐燁在二手書網站上偶然發現一本1934年未刪減版劇本,如獲至寶,立馬買下,拿給濮存昕看。“那簡直是一座寶貴的礦藏,一讀就發現了許多被遺忘的珍貴片段。”濮存昕說,他們想摒棄以往亂倫和偷窺的心理,不只講好一個故事,更要體現曹禺先生的人文關懷和人性開掘,表達出《悲慘世界》般的悲憫。

濮存昕(右)和唐燁(左二)指導演員排練《雷雨》。

2021年9月,濮存昕新排的《雷雨》在人藝上演。

在這個劇本中,濮存昕和唐燁找到了很多在之前版本里被舍棄,但非常有意思的戲。

比如,周樸園在每一幕都要提及的一條線索——“我們要搬家了!”“新房子已經蓋好了。”“周樸園不是局外人。你想想看,周樸園為什么一開始就提搬家?而且多次提到搬家,他是否對家里的某種關系發生了疑問?”濮存昕說,周樸園就是想換個地方,恢復秩序——他覺得自己的家庭應該是最合乎社會規范的“最圓滿”“最有序”的家庭。

比如魯侍萍與周樸園相認那場戲。周樸園真的是始亂終棄嗎?他保留了一個房間,房間里依舊是30年前魯侍萍在時的樣子。在房間里,兩人一番對話后,即將相認時,魯侍萍喊出了唯一的一聲“樸園”,然后說“你找侍萍嗎?侍萍在這兒。”“這句多么重要的臺詞,在50年代的劇本中拿掉了。”濮存昕說。

再比如,周萍最后自殺的那把槍從哪里來?讀劇本就知道,這槍原來是魯大海在礦上罷工,和警察發生糾紛時警察落下的,魯大海撿回來,當被礦上開除前途渺茫,又得知周萍與四鳳是真愛時,他把槍給了周萍。

“就這樣,我們依照50年代的劇本為基礎,再從1934年版本中找出一些重要的、被忽略的內容,一點點往里面加,然后才有了今天這版新《雷雨》。”濮存昕說。

真正開演時,濮存昕演周樸園,演過繁漪的龔麗君演魯侍萍,演過四鳳的白薈演繁漪,周萍、四鳳、周沖等起用人藝年輕演員。首演結束,濮存昕和主創登臺謝幕,臺下掌聲雷動,經久不息。

那一刻,他心想:曹禺先生應該就在臺下,和我們一起看戲。

未完成的周萍

濮存昕至今還記得,自己第一次登上人藝的舞臺時,時任院長曹禺就坐在臺下。

那是1986年秋,濮存昕還在空政話劇團工作,北京人藝把他“借”來,演《秦皇父子》中的長公子扶蘇。當時,他已經33歲,在舞臺上摸爬滾打了七八年,但對演戲還是有些不得要領。“等到戲連排那天,我懵懵懂懂上了臺。當時曹禺先生身體還可以,走在前面,拄著拐杖,后面跟著藝委會二三十位老藝術家,都來看排練。一看這陣勢,我就有些緊張。”濮存昕回憶說。

戲一演完,大家的目光一下子都集中到曹禺身上。“他也不寒暄,直接提意見。最主要是臺詞,他說劇本的形成是臺詞,臺詞是文學,你們得讓我聽懂。曹院長的批評,可以說絲毫不留情面。”濮存昕聽后,心中既羞愧又深受觸動,開始重新認識表演和戲劇。