從認知地圖到認知圖譜:相似概念的跨學科審視

趙國慶 李欣媛 路通 彭青青

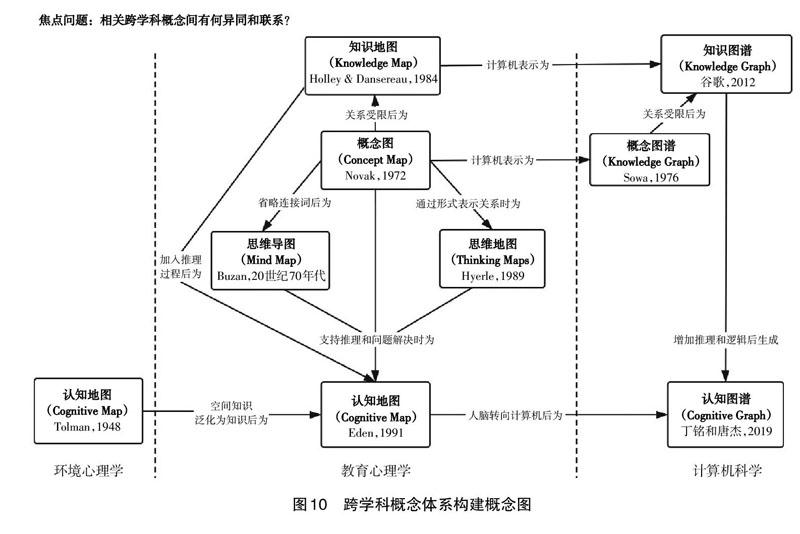

摘要:隨著人工智能教育應用的不斷深入,作為計算機知識表征方式的知識圖譜和作為機器推理基礎的認知圖譜受到越來越多的關注。然而,人們常將概念圖、思維導圖、知識地圖、思維地圖、認知地圖與知識圖譜和認知圖譜等概念相混淆。從概念溯源來看,認知地圖起源于環境心理學,快速發展于教育心理學,并在人工智能研究的大力推動下迅速演化為計算機科學的認知圖譜。當概念圖、思維導圖、知識地圖、思維地圖等支持問題解決和推理時,即為認知地圖在教育心理學語境中的細分概念。計算機科學語境中的概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜是教育心理學語境中概念圖、知識地圖和認知地圖的計算機表示,概念圖譜中概念的關系被限定后成為知識圖譜,知識圖譜增加認知推理和邏輯生成后成為認知圖譜。不同學科間的研究可以互相借鑒。“圖譜”類研究可以借鑒教育心理學在“地圖”類研究方面的做法,如聚焦問題解決、構圖過程以及對認知負荷的影響等;“地圖”類研究也可以利用計算機科學關于“圖譜”類研究的成果以增強其信息化和智能化水平。

關鍵詞:認知地圖;認知圖譜;概念辨析;跨學科

中圖分類號:G434 ? 文獻標識碼:A ? ?文章編號:1009-5195(2021)05-0014-12 ?doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.05.002

基金項目:國家社會科學基金“十四五”規劃教育學一般項目“信息化思維教學的理論構建與實證研究”(BCA210092)。

作者簡介:趙國慶,博士,副教授,碩士生導師,北京師范大學教育學部(北京 100875);李欣媛,碩士研究生,北京師范大學教育學部(北京 100875);路通、彭青青,碩士研究生,北京師范大學未來教育學院(廣東珠海 519087)。

一、研究背景及問題

近年來,人工智能已開始由語音識別和圖像識別等計算和感知智能階段邁向以解釋和推理為核心的認知智能階段(李艷燕等,2019)。相應地,教育領域提出了以認知智能為基礎的智慧教育的概念。智慧教育是一種借助新一代信息技術創建的具有感知、推理和輔助決策等智慧特征的學習環境,目的是促進學習者的智慧全面、協調和可持續發展,從而培養適應社會發展的創新型人才(祝智庭等,2013)。知識圖譜(Knowledge Graph)是一種語義網絡,可以增強人工智能的可解釋性(李艷燕等,2019),而認知圖譜(Cognitive Graph)是實現人工智能向以推理為核心的認知智能轉換的重要工具。隨著人工智能教育應用研究的不斷深入,作為計算機知識表征方式的知識圖譜和作為機器推理基礎的認知圖譜受到了越來越多的關注。雖然知識圖譜和認知圖譜的相關研究非常豐富,但人們常將概念圖(Concept Map)、思維導圖(Mind Map)、知識地圖(Knowledge Map)、認知地圖(Cognitive Map)、思維地圖(Thinking Map)與知識圖譜和認知圖譜等概念相混淆。例如,有學者將知識圖譜等同于知識地圖,認為它們都是將特定領域知識的結構和發展關系呈現出來的知識可視化技術(馬寧等,2021)。還有學者認為,雖然知識地圖和知識圖譜都是知識可視化技術,但知識地圖包含的知識相對簡單,數量不多,而知識圖譜中包含某一領域的大量概念及關系(萬海鵬等,2017)。即使對于同一概念,不同的研究者也有著完全不同的定義。延續了心理學概念的研究者認為認知地圖是人腦對空間的定位和路線的認知(Nazareth et al.,2018),而延續了計算機科學領域概念的研究者則認為認知地圖由概念及概念之間的因果關系構成,等同于計算機領域的因果圖(萬海鵬等,2017)。還有學者同時借鑒了多個領域認知地圖的概念,針對特定情境開發了表示知識結構的概念圖和表示問題解決過程的認知地圖(Wang et al.,2018)。隨著相關研究的不斷深入,這些將相似概念相混淆的問題愈發明顯。

那么,概念圖、思維導圖、知識地圖、思維地圖、認知地圖、認知圖譜以及知識圖譜這些概念間有何異同?它們之間是否存在某種聯系?……針對這些問題,本文首先從環境心理學、教育心理學和計算機科學等多學科視角對以上概念進行審視,分析各個概念的來源和發展歷程;然后,試圖厘清這些概念的發展脈絡,找出其內在的相關性,并對相似概念進行辨析;最后,在厘清各個概念之間關系的基礎上,基于這些概念間的關系嘗試建立跨學科的概念體系,從而為相關研究提供理論支持。

二、環境心理學:認知地圖的概念起源

認知地圖是一個跨學科的概念,起源于環境心理學。1948年,Edward C. Tolman在解釋“白鼠走迷宮”這一學習過程時提出了這一概念(Tolman,1948)。Tolman不贊同傳統行為主義心理學家對這一過程僅僅是“刺激—反應”之間的簡單對應,也就是像白鼠頭腦中存在一臺“電話交換機”一樣的解釋(Tolman,1948)。他發現白鼠在沒有任何特殊刺激的情況下仍能對路徑和環境等信息進行學習,只是這種學習結果在沒有特殊刺激出現時并未表現出來。因此,他認為白鼠在接受刺激和作出反應之間應當還存在一種類似作圖一樣的心理加工過程。這張圖包含了指導白鼠直接找到迷宮中食物的路線、路徑和環境關系等信息,這就是認知地圖(如圖1)。

20世紀70年代,海馬體被科學家確定為認知地圖存在的神經基礎(OKeefe et al.,1978)。大腦不僅可以計算到某一空間位置的方向向量,還可以使用初始參考信息和自我運動信息來保持空間的地圖狀表征(申潔等,2014;么海燕,2019)。因此,研究者們直接將海馬體與認知地圖劃上了等號(OKeefe et al.,1978)。環境心理學家(包括地理學家)是認知地圖研究的重要力量(Kitchin,1994)。圍繞著認知地圖,他們對空間決策能力(Spatial Decision Making)(是否去、為什么去,以及去哪個地方等問題)、路線尋找(Wayfinding)(如何到達那個地方的問題)、虛擬世界(Virtual World)、環境學習(Environmental Learning)等跨學科問題展開了深入研究(Kitchin,1994),并認為認知地圖在環境設計(Downing,1992;Kirasic et al.,1992)、地理教學(Spencer et al.,1989;Matthews,1992)、地圖制作(Edwards,1991;Gilmartin et al.,1991)、GIS計算機界面和數據庫(Medyckyj-Scott et al.,1992;Komárková et al.,2010)等方面有著重要的作用。

三、教育心理學:認知地圖相關概念群的不斷分化

進入到20世紀七八十年代,教育心理學領域出現了概念圖、思維導圖、知識地圖、思維地圖和認知地圖等系列概念。與環境心理學中的認知地圖表示的空間位置在人腦中的組織呈現方式不同,這組概念更多表示的是知識或思想在人腦中的組織呈現方式。

1.概念圖

概念圖由美國教育心理學家Joseph D. Novak 于1972年基于奧蘇貝爾的意義學習理論提出。Novak 認為,概念圖是用來組織和表征知識的工具,是一種促進意義學習的教學技術。概念圖包括概念和概念之間的關系,概念通常用圓圈或方框表示,概念之間的關系通常用一條連接兩個概念的線來表示,線上的詞稱為連接詞,用于說明兩個概念之間的關系(如圖2)。兩個或兩個以上的概念用連接詞連接起來形成的有意義的陳述被稱為命題(Novak et al.,2015)。概念圖最好依據特定的問題(即焦點問題)來組織與該問題相關的知識,以便于梳理解決問題的邏輯。

概念圖自提出后得到了廣泛應用,從最初充當教師授課的“先行組織者”,逐漸成為信息呈現工具(申潔等,2014)、評價工具(劉長鳳等,2014)、創造性思維工具(Walasari et al.,2019)、批判性思維工具(Hwang et al.,2021)、協同知識構建工具(袁宇翔,2012)等。國內學者也針對概念圖展開了一系列研究和實踐,主要側重于概念圖在不同學科、不同教學情境中的應用效果檢驗(張紅波,2010;張湘,2013;李浩君等,2014)。

2.思維導圖

思維導圖是英國著名心理學家Tony Buzan于20世紀70年代基于腦科學研究發明的一種筆記方法。思維導圖的提出是為了解決線性筆記埋沒關鍵詞、不易記憶和浪費時間以及不能有效刺激大腦等問題(Buzan et al.,1996)。Buzan認為思維導圖是對放射性思維的自然表達,其基本結構包括中心主題、分支和節點等,由中心主題向外不斷發散(如圖3)。

思維導圖自誕生以來一直廣受關注。國內對于思維導圖的研究可以分為對思維導圖本體的研究和思維導圖教學研究。對思維導圖本體的研究關注思維導圖的概念、特征及與其他相似概念的辨析。思維導圖教學研究數量最多,按照研究對象的不同可以分成針對教師和針對學生兩類。總結起來,對于教師來說,思維導圖可以作為備課工具,在課前輔助教師進行教學設計(董章勇等,2012);在課中作為學生學習的先行組織者,以及知識呈現、知識建構和學習診斷工具使用;在課后可以作為教師的集體教研工具和師生的自我反思工具。對于學生來說,已有研究證明思維導圖對學生的物理(董博清,2013)、生物(閆勇等,2020)、政治(陳永中,2013)、英語(么海燕,2019)等多個學科的學習有促進作用,其具體應用場景包括使用思維導圖記筆記、總結復習(閆勇等,2020)、指導寫作(么海燕,2019)、協作討論(魏雪峰等,2020)等。

3.知識地圖

知識地圖最早由Holley和Dansereau于1984年在管理學領域提出,用于說明知識是如何在整個組織中傳播的,通常指向人、文檔和數據庫(Holley et al.,1984)。Kim等人則更具體地指出,作為企業知識的圖示,知識地圖由圖(Diagram)和知識詳情(Knowledge Specification)兩部分組成,“圖”部分用節點(Node)表示知識,用連線(Linkage)表示知識之間的關系(如圖4所示),知識詳情部分則是對知識的詳細描述(Kim et al.,2003)。Wiegmann等人增加了知識地圖中概念之間關系的類型,包括分類、特征、整體與部分、原因和結果、舉例等(Wiegmann et al.,1992)。

在教育領域,知識地圖沿用了管理學慣例,以節點—連接的形式呈現,知識位于節點中。知識地圖與概念圖在結構、目標、效果、應用領域等方面非常相似,但知識地圖的概念之間的關系是有特定類型的。

在教育領域,已有許多研究對知識地圖的用途和效果進行了研究,雖然其中一些研究中使用了“知識圖譜”等其他相似概念,但其研究內容與知識地圖一致。已有研究證明,知識地圖可以提升學習者的記憶效果(Hall et al.,1992)、支持協作學習(Wiegmann et al.,1992)、減少學習焦慮、提升學習動機(Hall et al.,1996)等。馬寧等人的研究發現,知識圖譜可以有效促進群體協作學習(馬寧等,2021)。Zhe等人的研究發現,運用知識圖譜可以促進學生外語學習的積極性、促進師生交流,并提升學生對知識的掌握情況(Zhe et al.,2018)。

4.思維地圖

思維地圖是由David Hyerle基于認知心理學理論和語義學理論于1988年開發的一種知識可視化工具(Hyerle,1989)。思維地圖包含8種圖示,每一種圖示對應一種基本的認知技巧,其中圓圈圖用于頭腦風暴,氣泡圖用于描述,雙氣泡圖用于比較和對比,括號圖用于表征整體和部分關系,樹形圖用于分類,流程圖用于表征順序,復流程圖用于分析事情的原因和后果,橋形圖用于作類比(如圖5)。

思維地圖在發明之初僅被應用于語言學習中,以幫助學生閱讀理解和寫作,同時提升學生的思維水平。隨著思維地圖的有效性被不斷驗證,英國、加拿大等不同國家的教育者也紛紛引入該教學工具(Hyerle,2011)。我國對思維地圖的關注始于2005年趙國慶等人的《知識可視化的理論與方法》一文,文中對思維可視化的理論及工具進行了綜述,其中就包括思維地圖(趙國慶等,2005)。后來,越來越多的研究者開始關注思維地圖,在理論探索(申靈靈等,2008)和學科教學應用(梅尹等,2015;王葉軍,2016;羅春裕,2017;袁思情,2020)等層面開展了豐富的研究。

5.認知地圖

對于認知地圖這一概念,不同領域也有著不同的定義。在教育領域,有一部分研究沿用環境心理學領域的定義,認為認知地圖是人們處理與地理位置有關的問題時存儲記憶的手段,具體表現為人腦對地理位置的記憶以及對路徑的規劃(Nazareth et al.,2018),持這一取向的研究者主要研究兒童或特殊人群對地理位置的認知。除此之外,教育領域的“認知地圖”多指可以表征人解決問題時的因果推理過程的圖示,如圖6所示。Eden等人于1991年將認知地圖的概念引入教育領域提出了因果圖(Cause Map)的概念(Eden,1991)。因果圖由節點和連線組成,節點可以是一個觀點或看法,帶箭頭的連線表示推理關系。與概念圖不同,因果圖強調推理過程。因此,節點不必是概念或知識,連線上也不需要連接詞。對于認知地圖與因果圖的關系,Siau和Tan認為,認知地圖包含因果圖、語義圖(Semantic Map)和概念圖(Siau et al.,2005)。無論是因果圖還是認知地圖,其目的都是將人內部的心理模型外顯化,并將其定義為可以將人對某一特定問題的看法、推理過程可視化表征出來的圖示。

后來,隨著認知地圖相關研究的不斷豐富,認知地圖的表現形式也越來越多樣。例如,Chen等人(2017)的研究中設計了三維認知地圖,包括表征問題相關概念之間關系的概念圖、表征證據的表格和表征推理過程的推理因果圖。Wang等人的研究中的認知地圖由概念圖表示的知識結構圖與推理過程圖組成。其中的推理過程圖類似于因果圖,但通過符號將假設與數據區分開,通過虛線與實線表示反對與支持(Wang et al.,2018)。

四、計算機科學:邁向可計算的認知圖譜

隨著計算機科學特別是人工智能研究的不斷深入,關于“地圖”的概念也被越來越多的研究所關注。一個顯著的不同是計算機科學領域更多采用“圖譜”(Graph)一詞替代教育心理學領域的“地圖”(Map)一詞,比較典型的概念有概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜。

1.概念圖譜

概念圖譜(Conceptual Graph)最早由John F. Sowa于1976年提出,是以Peirce的存在圖和人工智能的語義網絡為基礎的邏輯系統(Sowa,1976),用來表示數據庫系統中使用的概念模式。概念圖譜的結構與概念圖類似,包括概念及概念之間的關系(如圖7)。概念圖譜以邏輯精確、人類可讀、可計算和可處理的形式表達意義。概念圖譜作為一種中間語言,可用于面向計算機的形式語言與面向人類的自然語言間進行轉換。概念圖譜已在信息檢索、數據庫設計、專家系統和自然語言處理等各種項目中得到應用。

2.知識圖譜

知識圖譜(Knowledge Graph)最早出現于20世紀80年代,用于表征專家系統知識(Bakker,1987;Vries,1989;Paulheim,2016)。目前應用最廣泛的知識圖譜的概念是2012年由谷歌公司提出的——知識圖譜是“(書籍、電影等)現實事物的信息集合”。其結構與概念圖譜類似,但知識圖譜概念之間的關系相對簡單,僅有特定的幾類(如圖8)。知識圖譜改變了搜索引擎“將關鍵字與查詢內容匹配”的搜索方式,在利用網絡集體智慧的基礎上去理解現實世界中的實體(而非用戶輸入的字符串)間的關系。借助知識圖譜,用戶能夠在搜索引擎上找到更精確和合適的結果。

此后,術語“知識圖譜”被廣泛用來描述一系列計算機應用,如DBPedia、YAGO、Freebase、Wikidata、雅虎的語義搜索助手Spark、谷歌的知識庫、微軟的Satori和Facebook的實體圖(F?rber et al.,2017)。但由于這些應用程序在架構、操作目的和使用技術等方面的不同,這一時期對知識圖譜的定義也未見統一。之后,不同學者從不同角度對知識圖譜的定義進行了描述,籠統地認為知識圖譜是任何基于圖的知識表示(Paulheim,2016)。Pujara等人則強調了知識圖譜具有獲取新知識和自動推理的獨特功能(Pujara et al.,2013)。由于知識圖譜的這些定義不能很好地和知識庫(Knowledge Base或Knowledge Vault)、基于知識的系統(Knowledge-Based System)(Akerkar et al.,2009)等概念區分開,在綜合前人觀點的基礎上,Ehrlinger 等人(2016)重新構建了知識圖譜的框架,認為知識圖譜通過獲取信息并將其集成到知識庫中,并應用推理機來獲取新知識。

3.認知圖譜

2019年,“認知圖譜”被應用到了計算機科學領域的機器推理中。與知識圖譜強調對知識的編碼與檢索不同,認知圖譜強調在知識的基礎上對問題進行推理(如圖9)。受人腦“雙過程”(Dual Process Theory)推理策略的啟發(Wason et al.,1974;Evans,2003),丁銘、唐杰等人針對機器閱讀推理問題提出了“認知圖譜問答”(Cognitive Graph QA)這一新的推理框架(Ding et al.,2019)。這一框架模仿人腦通過啟發和分析兩種方式進行推理的過程,選擇用兩個系統來實現閱讀推理。系統1負責經驗性的直覺判斷,提取重要信息并動態構建認知圖譜。系統2則在系統1產生的圖上進行關系推理(Ding et al.,2019)。這種方法將機器的知識表示和應用與人類認知過程統一起來,在以往人工智能進行知識表示、計算和感知的基礎上拓寬了機器的認知水平。2020年,王軍平等從人工智能的認知計算角度,提出了事理認知圖譜,采用五元組(事件、狀態、行為、時間、關聯影響)的概率圖模型,形式化描述了現實世界中人、機、物的幾何結構、狀態和行為等事理(王軍平等,2020)。

五、相似概念間的差異厘清

通過前文對概念圖、思維導圖、知識地圖、思維地圖、認知地圖、概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜等概念的溯源,我們發現這些概念存在著某些相似性。為了厘清它們之間的差異,下文對幾組相似概念進行了比較。

1.概念圖與概念圖譜

概念圖與概念圖譜本質上都是對概念及概念間關系的表征,它們都能通過兩個或兩個以上的概念(實體)形成一個有意義的陳述(命題)。兩者最大的不同是服務對象的不同,前者是服務于人的,后者是服務于計算機的。概念圖以認知心理學為理論基礎,側重呈現人類的知識結構,具有焦點問題、概念、連接詞和交叉連接等核心元素;概念圖譜是以邏輯精確、人類可讀和計算可處理的形式表達意義的邏輯系統,可以作為一種中間語言實現面向計算機的形式語言和面向人類的自然語言的相互轉換。概念圖譜具有嚴格的語法標準和推理規則,一旦出現錯誤,計算機便無法識別或產生錯誤結果。而概念圖則相對靈活可控,就算出現個別錯誤,人類也能根據常識進行理解。

2.知識地圖與知識圖譜

知識地圖是用于提高企業內部知識利用效率的一種知識管理工具,而知識圖譜本質上是一種數據結構。二者在形式上非常相似,都是用圖來表示各種實體之間的關系,但在繪制目的、繪制對象、繪制步驟和應用場合方面有很大差異。繪制目的上,知識地圖通過對職責、專業知識和員工生產的產品等進行可視化梳理,從而幫助發現和表征知識及其相關的知識持有者;而知識圖譜旨在建立實體之間的關聯,從而改善搜索質量并為應用程序和系統添加智能。繪制對象上,知識地圖從關注組織人員及其之間的關系出發,不僅關注數據,還涉及其他人員和應用程序;而知識圖譜專注于表示結構化、半結構化和非結構化的數據(Rhem,2019)。繪制步驟上,知識地圖的繪制包含定義組織知識、流程圖分析以及知識的提取、剖析、鏈接和最終的檢驗等步驟;而繪制知識圖譜的開發過程包括數據的收集分析、提取集成、鏈接擴充、存儲、查詢和推論、搜索和可視化(Kim et al.,2003)。因此,知識地圖主要應用于知識管理,而知識圖譜主要應用于語義搜索。

3.概念圖、思維導圖、思維地圖與認知地圖

人們容易將認知地圖與其他表征知識的知識可視化工具(如概念圖、思維導圖和思維地圖等)相混淆。概念圖、思維導圖和思維地圖等作為知識可視化的方式(趙國慶等,2019),其用節點和連線表征知識的方式與認知地圖十分相似,但也存在著以下差異。從理論基礎上來看,認知地圖(這里指的是Eden和Ackermanns提出的因果圖)基于個人建構理論(Personal Construct Theory)(Eden et al.,1992;Kelly,1992),概念圖基于認知心理學中的意義學習理論(Novak et al.,2015),思維導圖的核心特征根植于20世紀50年代表示知識的語義網絡(Semantic Networks)的發展(Gibbons,2019)和神經心理學(趙國慶,2012),而思維地圖則基于認知心理學理論和語義學理論(Hyerle,1989)。從外觀上看,概念圖表現為具有一個根概念的、概念間有連接詞的、自上而下的網狀結構,思維導圖表現為有一個中心節點的、沒有連接詞的、自內而外的放射狀結構,認知地圖表現為沒有連接詞但隱含了因果關系的網狀結構,而思維地圖中的8種圖示各不相同。因而可以認為,當概念圖、思維導圖和思維地圖中表示的各種關系簡化為“因果”關系并省去連接詞從而能支持推理和問題解決時,它們在本質上就都是認知地圖。

4.認知地圖與認知圖譜

雖然認知地圖是一個跨學科概念,在不同領域有著不同的定義,但是不同學科對認知地圖的定義的共性在于都認為認知地圖是對認知過程的可視化,其差異之處在于認知對象和表征方式不同。環境心理學領域的認知地圖將認知對象特定化為對地理位置和環境的認知,認知地圖是對地點、路線、環境等位置信息的心理加工結果,地點是認知地圖中的“節點”,路線是認知地圖中的“連線”。部分教育學領域延續了環境心理學領域對認知地圖的定義。管理學領域的認知地圖是一種基于因果關系的知識模型,認知過程特殊化為信息檢索,知識是認知地圖中的“節點”,知識之間的關系是因果關系。計算機科學領域和部分教育學領域的認知地圖的定義與管理學類似。計算機領域的認知地圖強調推理關系,教育學領域的認知地圖針對在問題解決情境下的認知過程,其形式可以是表格、思維導圖、思維地圖等。

認知圖譜是一個計算機科學概念,它可以理解為知識圖譜、認知推理和邏輯表達的結合。知識圖譜和認知推理的整合與認知地圖一致,而邏輯表達是計算機科學的表達形式。認知地圖和認知圖譜的定義相似,都是用知識及知識間的推理關系來表征認知過程的工具,二者的區別在于表現形式——認知圖譜以計算機語言的形式表達,而認知地圖以可視化的方式呈現。因此,本文認為,認知地圖與認知圖譜的關系類似于概念圖和概念圖譜以及知識地圖與知識圖譜的關系,認知圖譜是認知地圖的計算機表現形式。

5.概念圖譜、知識圖譜與認知圖譜

綜上分析可知,概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜都是計算機進行知識表征的方式。概念圖譜和知識圖譜強調概念及其關系的表征,通過特定的關系將概念連接起來,便于檢索,屬于人工智能發展的計算智能階段。而認知圖譜強調在已有知識的基礎上,對問題進行推理,屬于人工智能發展的認知智能階段。可以說,認知圖譜是概念圖譜和知識圖譜與認知推理和邏輯表達相結合的結果。相關概念的辨析如表1所示。

六、跨學科概念體系的構建及相互借鑒

通過對概念圖、思維導圖、知識地圖、認知地圖、思維地圖、概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜等概念的跨學科梳理,我們發現這些概念并非孤立存在的,它們之間存在著或明或暗的某種聯系。因此需要梳理這些概念的內在關系,幫助研究者們更好地理解這些概念的發展脈絡,從而更好地在借鑒相關學科研究成果的基礎上深化本領域研究。

1.跨學科概念體系的構建

在概念梳理的基礎上,本文建構了表征這些跨學科概念內在關系的概念圖,從而形成了如圖10所示的概念體系。通過該概念體系構建的概念圖可以發現一條從“環境心理學中的認知地圖”到“教育心理學中的認知地圖”再到“計算機科學中的認知圖譜”的概念發展脈絡:將空間知識泛化為一般性知識使得“環境心理學中的認知地圖”發展為“教育心理學中的認知地圖”,從研究人腦中知識的表征轉向研究計算機中知識的表征使得“教育心理學中的認知地圖”發展為“計算機科學中的認知圖譜”。

同時,我們也發現教育心理學視角中的認知地圖又和概念圖、知識地圖、思維導圖和思維地圖密切相關。當概念圖、知識地圖、思維導圖和思維地圖中表示的各種關系簡化為“因果”關系從而支持推理和問題解決時,它們在本質上就都是認知地圖。概念圖、知識地圖、思維導圖和思維地圖之間也存在著較高的相似性,如知識地圖是關系受限了的概念圖,思維導圖是省略了連接詞的概念圖,作為具體思維的具體表示法的思維地圖亦可以看作是用形式表示關系從而可以省去連接詞的概念圖(趙國慶等,2019)。

最后,計算機科學領域更多使用“圖譜”(Graph)一詞,認知圖譜、知識圖譜和概念圖譜可以分別看作是教育心理學中認知地圖、知識地圖和概念圖的計算機表示。概念圖和知識地圖的關系類似,知識圖譜是關系受限了的概念圖譜,知識圖譜增加邏輯和推理后就具備了成為認知圖譜的條件。

2.認知地圖相關研究給認知圖譜研究帶來的啟示

教育心理學領域對認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖、知識地圖進行了持續且深入的研究,其研究成果為認知圖譜的研究提供了基礎,并為提升認知圖譜研究在教育中的可用性提供了參考。

首先,認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖都聚焦于要解決的實際問題,特別是概念圖研究領域提出了“焦點問題”的概念。焦點問題是一幅思維圖示需要回答的具體問題,焦點問題幫助篩選掉與問題回答無關的概念,使得思維圖示更為聚焦從而加速問題的解決。當前關于知識圖譜和認知圖譜的研究更多聚焦在相關知識關系的表征上,而忽視了圖譜需要解決的問題,如萬海鵬等(2021)認為,教育技術領域的已有研究弱化了認知地圖基于問題的推理的內涵,關注通過技術手段,對學習者的知識掌握情況進行評價。教育心理學關于認知地圖等的相關研究提醒我們,在進行知識圖譜研究時需要從“知識表征導向”轉向“問題解決導向”,也就是需要針對特定問題建構更有針對性的圖譜,而非將有關無關的知識悉數呈現,從而增加學習者的認知負荷。

其次,教育心理學關于認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖的研究更加強調構圖過程(Mapping)而非構圖結果(Maps),這與計算機科學關于概念圖譜、知識圖譜以及認知圖譜的研究呈現出大而全的圖的目標是不一致的。要想更好地支持學習者的學習過程,概念圖譜、知識圖譜以及認知圖譜的研究需要關注知識體系中核心概念的確立以及對概念體系的動態呈現過程的優化,從而可以不斷拓展學習者的最近發展區,以支持學習者的知識生成過程。

最后,教育心理學關于認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖等的研究都高度關注認知負荷對使用效果的影響。認知負荷理論認為,只有將認知負荷控制在工作記憶所能承載的范圍之內,有效學習才能得以順利實現(Paas et al.,2004)。關于概念圖的研究發現,雖然概念圖可以幫助學習者建立知識之間的聯系,但概念圖的使用也會給他們帶來過多的認知負荷,因而在概念體系比較龐大時,可以通過分別建構宏觀圖、中觀圖和微觀圖來降低認知負荷。同樣,在知識圖譜研究中,完整的知識圖譜呈現將給學習者帶來超額的外在認知負荷(萬海鵬等,2015)。未來在將知識圖譜和認知圖譜應用于教學場景時,可以基于認知負荷理論,借鑒教育心理學中概念圖相關研究的思路,分別構建宏觀圖、中觀圖和微觀圖,以降低學生使用圖示的認知負荷。

3.認知圖譜相關研究給認知地圖相關研究帶來的機遇

概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜是認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖與信息技術結合的產物,其研究也為認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖的研究和應用帶來了新的機遇。

一方面,概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜為認知地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖和知識地圖應用中的智能評價提供了解決方案。在教育心理學領域,構建概念圖的過程可以幫助學習者建立知識之間的關系,而概念圖本身作為學習者頭腦中知識結構的外化,可以幫助教師評價學習者的學習效果。已有的評價概念圖的方法可以分為概念圖成分記分法(劉榮玄等,2011)、比照標準概念圖記分法(Gregoriades et al.,2009)和其他記分方法(Vanides et al.,2005)三類(趙國慶等,2018),然而,這些評分法需要人工評分,存在效率低、效果差的問題。概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜可以作為診斷學習者學科知識點掌握的底層依托,用于支持學科知識的智能問答與檢索等(盧宇等,2020)。

另一方面,知識圖譜和認知圖譜為實現規模化個性化學習創造了可能。隨著時代的發展,教育領域對學生的個性化發展越來越關注,而個性化的教育服務要求教育者對學習者進行精準建模,根據學習者的實際情況推送合適的學習內容,規劃恰當的學習路徑。在在線教育中,知識圖譜和認知圖譜可以對學習者的知識結構、推理過程進行動態評價,并將學習者的學習路徑可視化(高嘉騏等,2021)。

七、總結

本文對認知地圖、認知圖譜等相似概念進行了溯源,在了解其發展歷程后,對這些概念進行了辨析,并從跨學科視角厘清了這些概念之間的關系。本文認為,認知地圖起源于環境心理學,當其認知對象從空間知識泛化為知識時,便成為教育心理學的認知地圖。教育心理學的認知地圖形式多樣,可以是知識地圖、概念圖、思維導圖、思維地圖等,其重點在于使用這些圖示表征問題解決過程中的推理關系。計算機領域中的概念圖譜、知識圖譜和認知圖譜分別是教育心理學領域概念圖、知識地圖和認知地圖的計算機表現形式。在未來的研究中,各領域可以相互借鑒。“圖譜”類研究可以借鑒教育心理學在“地圖”類研究上取得的成果,如針對特定問題情境構建知識圖譜和認知圖譜,針對復雜問題分別構建宏觀、中觀和微觀的知識圖譜和認知圖譜等;“地圖”類研究也可以利用計算機科學關于“圖譜”類研究的成果以增強其信息化和智能化水平,如借助知識圖譜實現概念圖評價的自動化和智能化,以及借助知識圖譜、認知圖譜支持個性化學習等。

參考文獻:

[1][美]托爾曼·愛德華(2010).動物和人的目的性行為[M].李維.北京:北京大學出版社:85-97.

[2]陳永中(2013).思維導圖在思想政治課教學中的應用[J].教學與管理,(10):76-77.

[3]董博清(2013).基于思維導圖的中學物理教學實證研究[D].長春:東北師范大學.

[4]董章勇,羅梅(2012).思維導圖在高校微生物學教學中的應用[J].安徽農業科學,40(20):10731,10738.

[5]高嘉騏,劉千慧,黃文彬(2021).基于知識圖譜的學習路徑自動生成研究[J].現代教育技術,31(7):88-96.

[6]李浩君,華燕燕,項靜(2014).基于概念圖的片段式移動學習資源設計有效性研究[J].電化教育研究,35(3):72-76.

[7]李艷燕,張香玲,李新等(2019).面向智慧教育的學科知識圖譜構建與創新應用[J].電化教育研究,40(8):60-69.

[8]劉長鳳,張湘(2014).概念圖評價在學習者英語閱讀能力中的應用研究[J].中國電化教育,(9):144-149.

[9]劉榮玄,羅賢強,徐向陽(2011).關于概念圖在數學教學評價中的應用研究問題[J].數學教育學報,20(4):51-54.

[10]盧宇,薛天琪,陳鵬鶴等(2020).智能教育機器人系統構建及關鍵技術——以“智慧學伴”機器人為例[J].開放教育研究,26(2):83-91.

[11]羅春裕(2017).思維地圖在高中生物課堂中的應用[J].西部素質教育,3(14):228.

[12]馬寧,杜蕾,張燕玲等(2021).群體知識圖譜建構對教師在線學習與交互的影響研究[J].電化教育研究,42(2):55-62.

[13]么海燕(2019).基于建構主義的思維導圖在高中英語寫作教學中的應用[J].中國教育學刊,(S2):78-79,84.

[14]梅尹,蔡鐵權(2015).思維地圖及其在中學物理教學中的應用[J].物理教學,37(9):2-10.

[15]申潔,薛鈺康(2014).概念圖思維對教學情境可視化形式呈現的啟示——以“參照物”概念建構的教學設計為例[J].物理教師,35(12):13-14.

[16]申靈靈,羅立群(2008).思維地圖在美國教學中的應用研究[J].中小學信息技術教育,(1):76-78.

[17]萬海鵬,李威,余勝泉(2015).大規模開放課程的知識地圖分析——以學習元平臺為例[J].中國電化教育,(5):30-39.

[18]萬海鵬,余勝泉(2017).基于學習元平臺的學習認知地圖構建[J].電化教育研究,38(9):83-88,107.

[19]萬海鵬,余勝泉,王琦等(2021).基于學習認知地圖的開放學習者模型研究[J].現代教育技術,31(4):97-104.

[20]王軍平,張文生,王勇飛等(2020).面向大數據領域的事理認知圖譜構建與推斷分析[J].中國科學:信息科學,50(7):988-1002.

[21]王葉軍(2016).利用思維地圖讓知識生成可視化——以初中化學“溶液”為例[J].中學化學,(5):4-7.

[22]魏雪峰,楊帆,石軒等(2020).協作思維導圖策略促進小學生習作的行動研究[J].現代教育技術,30(6):47-54.

[23]閆勇,張麗紅,劉靖靖等(2020).思維導圖在微生物學教學中的應用實踐[J].微生物學通報,47(4):1019-1025.

[24]袁思情(2020).Thinking Maps:捕捉學生的思維——評介美國思維地圖教學模式[J].現代教學,(Z1):155-158.

[25]袁宇翔(2012).概念圖在高職學生協作學習中的應用研究[J].軟件,33(9):122-124.

[26]張紅波(2010).概念圖應用于課堂教學的實踐研究[J].中國電化教育,(7):104-108.

[27]張湘(2013).基于概念圖的可視化交互在英語閱讀教學中的應用研究[J].中國電化教育,(3):106-110.

[28]趙國慶(2012).概念圖、思維導圖教學應用若干重要問題的探討[J].電化教育研究,33(5):78-84.

[29]趙國慶,黃榮懷,陸志堅(2005).知識可視化的理論與方法[J].開放教育研究,(1):23-27.

[30]趙國慶,熊雅雯(2018).應用概念圖評價小學數學教師學科知識的實證研究[J].電化教育研究,39(12):108-115,128.

[31]趙國慶,楊宣洋,熊雅雯(2019).論思維可視化工具教學應用的原則和著力點[J].電化教育研究,40(9):59-66,82.

[32]祝智庭,沈德梅(2013).基于大數據的教育技術研究新范式[J].電化教育研究,34(10):5-13.

[33]Al-shehab, A. J., Hughes, R. T., & Winstanley, G. (2004). Using Causal Mapping Methods to Identify and Analyse[DB/OL]. [2021-08-10]. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.109.5636.

[34]Akerkar, R., & Sajja, P. (2009). Knowledge-Based Systems[M]. Sudbury: Jones & Bartlett Learning.

[35]Bakker, R. R. (1987). Knowledge Graphs: Representation and Structuring of Scientific Knowledge [D]. University of Twente.

[36]Buzan, T., & Buzan, B. (1996). The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brains Untapped Potential[M]. New York: Plume.

[37]Chen, J., Wang, M., & Dede, C. et al. (2017). Design of a Three-Dimensional Cognitive Mapping Approach to Support Inquiry Learning[J]. Educational Technology & Society, 20(4):191-204.

[38]Ding, M., Zhou, C., & Chen, Q. et al. (2019). Cognitive Graph for Multi-Hop Reading Comprehension at Scale[DB/OL]. [2020-08-24]. https://aclanthology.org/P19-1259.pdf.

[39]Downing, F. (1992). Image Banks: Dialogues Between the Past and the Future[J]. Environment and Behavior, 24(4):441-470.

[40]Eden, C. (1991). Working on Problems Using Cognitive Mapping[C]// Littlechild, S. C., & ?Shutler, M. (1991). Operations Research in Management. London: Prentice Hall.

[41]Eden, C., Ackermann, F., & Cropper, S. (1992). The Analysis of Cause Maps[J]. Journal of Management Studies, 29(3):309-324.

[42]Edwards, G. (1991). Spatial Knowledge for Image Understanding[C]// Mark, D. M., & Frank, ?A. U. (1991). Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space. Netherlands: Springer:295-307.

[43]Ehrlinger, L., & W??, W. (2016). Towards a Definition of Knowledge Graphs[EB/OL]. [2021-03-26]. http://ceur-ws.org/Vol-1695/paper4.pdf.

[44]Evans, J. St. B. T. (2003). In Two Minds: Dual-Process Accounts of Reasoning[J]. Trends in Cognitive Sciences, 7(10):454-459.

[45]F?rber, M., Bartscherer, F., & Menne, C. et al. (2017). Linked data quality of DBpedia, Freebase, OpenCyc, Wikidata, and YAGO[J/OL]. [2021-01-28]. http://semantic-web-journal.org/system/files/swj1141.pdf.

[46]Gibbons, S. (2019). Cognitive Maps, Mind Maps, and Concept Maps: Definitions[EB/OL]. [2021-03-26]. https://www.nngroup.com/articles/cognitive-mind-concept/.

[47]Gilmartin, P., & Lloyd, R. (1991). The Effects of Map Projections and Map Distance on Emotional Involvement with Places[J]. The Cartographic Journal, 28(2):145-151.

[48]Gregoriades, A., Pampaka, M., & Michail, H. (2009). Assessing Students Learning in MIS Using Concept Mapping[J]. Journal of Information Systems Education, 20(4):419-430.

[49]Hall, R. H., Dansereau, D. F., & Skaggs, L. P. (1992). Knowledge Maps and the Presentation of Related Information Domains[J]. The Journal of Experimental Education, 61(1):5-18.

[50]Hall, R. H., & ODonnell, A. (1996). Cognitive and Affective Outcomes of Learning from Knowledge Maps[J]. Contemporary Educational Psychology, 21(1):94-101.

[51]Holley, C. D., & Dansereau, D. F. (1984). Spatial Learning Strategies: Techniques, Applications, and Related Issues[M]. Orlando: Academic Press.

[52]Hwang, G.-J., Huang, H., & Wang, R.-X. et al. (2021). Effects of a Concept Mapping-Based Problem-Posing Approach on StudentsLearning Achievements and Critical Thinking Tendency: An Application in Classical Chinese Learning Contexts[J]. British Journal of Educational Technology, 52(1):374-393.

[53]Hyerle, D. N. (1989). Expand Your Thinking: A Student Resource Book[M]. Arlington: Innovative Sciences.

[54]Hyerle, D. N. (2011). Student Successes with Thinking Maps: School-Based Research, Results, and Models for Achievement Using Visual Tools[M]. Thousand Oaks: Corwin.

[55]Kelly, G. (1992). The Psychology of Personal Constructs: Volume One: Theory and Personality[M]. London: Routledge.

[56]Kim, S.-Y., Suh, E., & Hwang, H. (2003). Building the Knowledge Map: An Industrial Case Study[J]. Journal of Knowledge Management, 7:34-45.

[57]Kirasic, K. C., Allen, G. L., & Haggerty, D. (1992). Age-Related Differences in AdultsMacrospatial Cognitive Processes[J]. Experimental Aging Research, 18(1):33-39.

[58]Kitchin, R. M. (1994). Cognitive Maps: What Are They and Why Study Them? [J]. Journal of Environmental Psychology, 14(1):1-19.

[59]Komárková, J., Jedlicka, M., & Hub, M. (2010). Usability User Testing of Selected Web-Based GIS Applications[J]. WSEAS Transactions on Computers, 9:21-30.

[60]Lee, J. H., & Segev, A. (2012). Knowledge Maps for E-Learning[J]. Computers & Education, 59(2):353-364.

[61]Matthews, H. (1992). Making Sense of Place: Childrens Characterisation of Place[M]. Australia: National Museum of Australia Press.

[62]Medyckyj-Scott, D., & Blades, M. (1992). Human Spatial Cognition: Its Relevance to the Design and Use of Spatial Information Systems[J]. Geoforum, 23(2):215-226.

[63]Nazareth, A., Weisberg, S. M., & Margulis, K. et al. (2018). Charting the Development of Cognitive Mapping[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 170:86-106.

[64]Novak, J., & Ca?as, A. (2015). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them[EB/OL]. [2021-03-26].

http://web.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/concept_maps

/The%20Theory%20Underlying%20Concept%20Maps.pdf.

[65]Nurdiati, S. N. S., & Hoede, C. (2008). 25 Years Development of Knowledge Graph Theory[DB/OL]. [2021-08-11].https://core.ac.uk/download/pdf/11468596.pdf.

[66]OKeefe, J., & Nadel, L. (1978). The Hippocampus as a Cognitive Map[M]. London: Oxford University Press.

[67]Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2004). Cognitive Load Theory: Instructional Implications of the Interaction Between Information Structures and Cognitive Architecture[DB/OL]. [2020-08-13]. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.473.1854.

[68]Paulheim, H. (2016). Knowledge Graph Refinement: A Survey of Approaches and Evaluation Methods[J]. Semantic Web, 8:489-508.

[69]Pujara, J., Miao, H., & Getoor, L. et al. (2013). Knowledge Graph Identification[C]// Alani, H., Kagal, L., & Fokoue, A. et al. (2013). The Semantic Web-ISWC 2013. Berlin: Springer:542-557.

[70]Rhem, T. (2019). Knowledge Graphs vs Knowledge Maps[EB/OL]. [2021-03-26]. http://knowledgemanagementdepot.com/2019/05/31/knowledge-graphs-vs-knowledge-maps/.

[71]Siau, K., & Tan, X. (2005). Technical Communication in Information Systems Development: The Use of Cognitive Mapping[J]. Professional Communication, IEEE Transactions on Professional Communication, 48:269-284.

[72]Sowa, J. (1976). Conceptual Graphs for a Data Base Interface[J]. IBM Journal of Research and Development, 20(4):336-357.

[73]Spencer, C., Blades, M., & Morsley, K. (1989). The Child in the Physical Environment[M]. Chichester: John Wiley and Sons.

[74]Tolman, E. C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men[J]. Psychological Review, 55(4):89-208.

[75]Vanides, J., Yin, Y., & Tomita, M. et al. (2005). Using Concept Maps in the Science Classroom[J]. Science Scope, 28(8):27-31.

[76]Vries, P. H. (1989). Representation of Scientific Texts in Knowledge Graphs[D]. University of Groningen.

[77]Walasari, M., Widoretno, S., & Sutarno. (2019). The Profile of Interaction of Creative Thinking Aspect Through Concept Map Based on Content and Context in the Material of Coordination System in Human Body[DB/OL]. [2020-08-13]. https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5115705.

[78]Wang, M., Wu, B., & Kirschner, P. A. et al. (2018). Using Cognitive Mapping to Foster Deeper Learning with Complex Problems in a Computer-Based Environment[J]. Computers in Human Behavior, 87:450-458.

[79]Wason, P. C., & Evans, J. St. B. T. (1974). Dual Processes in Reasoning? [J]. Cognition, 3(2):141-154.

[80]Wiegmann, D. A., Dansereau, D. F., & McCagg, E. C. et al. (1992). Effects of Knowledge Map Characteristics on Information Processing[J]. Contemporary Educational Psychology, 17(2):36-155.

[81]Zhe, L., Cheng, M., & Takanori, M. et al. (2018). Construction and Application of Korean-English-Japanese Multilingual Teaching Aid System Based on Knowledge Map[J]. International Journal of Distance Education Technologies, 16:1-14.

收稿日期 2021-08-15責任編輯 汪燕

From Cognitive Map to Cognitive Graph: An Interdisciplinary Concept Discrimination

ZHAO Guoqing, LI Xinyuan, LU Tong, PENG Qingqing

Abstract: With the deepening application of artificial intelligence in education, knowledge graph, as a way of knowledge representation in computers, and cognitive graph, as the basis of machine reasoning, have received more and more attention. However, people often confuse concept maps, mind maps, knowledge maps, cognitive maps, and thinking maps with knowledge graphs and cognitive graphs. The concept of cognitive map originated in environmental psychology, rapidly developed in educational psychology, and evolved into cognitive graph in computer science driven by research in artificial intelligence. When problem solving and reasoning are enabled in concept maps, mind maps, knowledge maps and thinking maps, these maps can be seen as the subdivisions of cognitive maps in the educational psychology context. Concept graphs, knowledge graphs and cognitive graphs in the computer science context are the computational representations of concept maps, mind maps and knowledge maps in the educational psychology context. When the relationships between concepts in conceptual graphs are limited to a set of phrases, these conceptual graphs can be seen as knowledge maps. When cognitive reasoning and logic generation are enabled in knowledge graphs, these knowledge maps can be seen as cognitive graphs. Research in different disciplines can learn from each other. Research on “graphs” can draw lessons from the research results of “maps” in the field of educational psychology, such as problem solving, mapping process and the impact of cognitive loads and so on. Research on “graphs” in the field of computer science can also empower the research on “maps” to enhance their informatization and intelligence level.

Keywords: Cognitive Map; Cognitive Graph; Concept Discrimination; Interdiscipline