突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工復(fù)工的雙重影響

趙 晨,周錦來,高中華

1 北京郵電大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院,北京 100876 2 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 工商管理學(xué)院,北京 100070

引言

2019年12月,新冠肺炎疫情突然暴發(fā),給人類社會的生產(chǎn)生活和交流交往按下了“暫停鍵”。在社會各界的共同努力下,全國疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)。2020年2月8日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制對切實加強疫情防控、有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作做出安排部署[1];2月中下旬起,全國各地陸續(xù)復(fù)工,人們懷著希望和焦慮重新回到工作崗位。在此背景下,如何引導(dǎo)員工適應(yīng)變化、快速恢復(fù)工作狀態(tài)對企業(yè)而言至關(guān)重要。

新冠肺炎疫情是一起典型的突發(fā)公共事件。在經(jīng)歷突發(fā)公共事件后,員工通常表現(xiàn)出較高的風(fēng)險感知水平,進而影響自身的工作狀態(tài)[2]。作為企業(yè)活動的基礎(chǔ)力量,員工的工作結(jié)果對于企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)具有重要意義[3]。但已有研究中關(guān)于突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工工作狀態(tài)的影響仍存在爭議[2,4]。因此,有必要進一步探究突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工工作結(jié)果的影響機制,進而指導(dǎo)企業(yè)在突發(fā)公共事件后的有序復(fù)工。

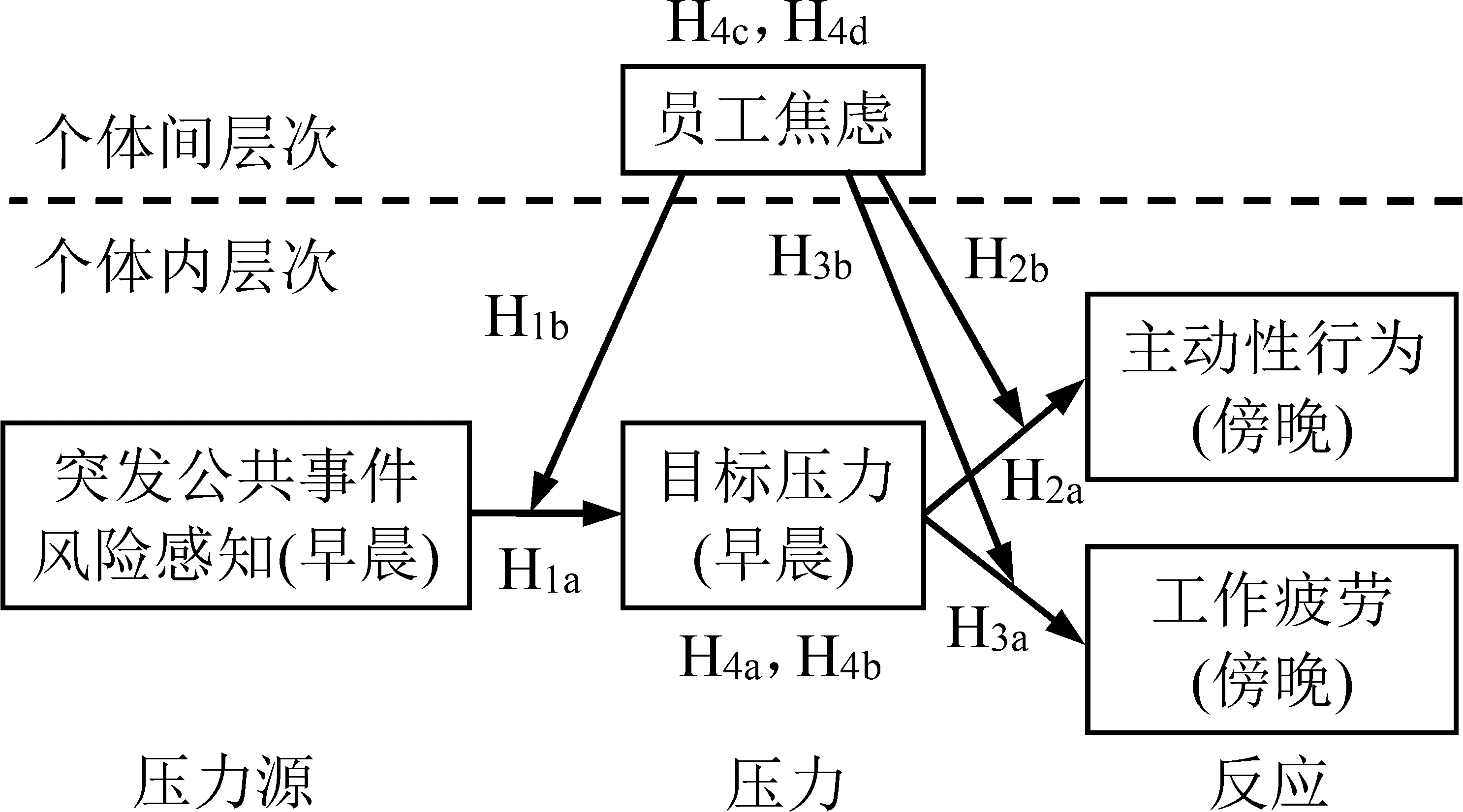

鑒于此,本研究聚焦于突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工復(fù)工期間工作狀態(tài)的雙重影響。基于壓力源-壓力-反應(yīng)框架,探究突發(fā)公共事件風(fēng)險感知通過目標(biāo)壓力的中介對員工主動性行為和工作疲勞產(chǎn)生影響的機制。同時考慮員工特質(zhì)差異的影響,引入員工焦慮作為調(diào)節(jié)變量。本研究在理論上明晰了突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工復(fù)工狀態(tài)的雙重影響,在實踐上對突發(fā)公共事件后的企業(yè)復(fù)工具有指導(dǎo)意義。

1 相關(guān)研究評述

突發(fā)公共事件風(fēng)險感知是指個體對于當(dāng)前突發(fā)公共事件風(fēng)險的特征和嚴(yán)重性做出的判斷[5]。在企業(yè)復(fù)工期間,員工通常表現(xiàn)出較高的突發(fā)公共事件風(fēng)險感知。這是因為,一方面,突發(fā)公共事件尚未徹底結(jié)束,仍可能對員工的工作和生活構(gòu)成威脅;另一方面,由突發(fā)公共事件引起的心理應(yīng)激進一步造成員工的事后反芻[6-7]。目前,關(guān)于突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工影響的研究主要從資源視角和自我決定視角展開,然而不同視角下的研究結(jié)果存在爭議。

在資源視角下,有學(xué)者認(rèn)為突發(fā)公共事件風(fēng)險感知直接消耗員工的個體資源,對員工的工作態(tài)度和行為造成負(fù)面影響[8]。研究發(fā)現(xiàn),突發(fā)公共事件風(fēng)險感知使員工壓抑、沮喪,進而降低其工作投入和主觀幸福感[9]。面對資源持續(xù)流失的威脅,員工更傾向于采取收縮型策略,減少在工作過程中的冒險決策和創(chuàng)新行為[10-11]。此外,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知還誘發(fā)員工對職業(yè)安全和家庭責(zé)任的擔(dān)憂,這些額外負(fù)荷也成為消耗員工個體資源的關(guān)鍵因素,進而惡化復(fù)工期間員工的工作生活狀態(tài)[12]。在自我決定視角下,有學(xué)者認(rèn)為員工將突發(fā)公共事件風(fēng)險感知視為挑戰(zhàn),因此它能夠激發(fā)員工的積極動機,從而更加積極地采取行動改變現(xiàn)狀[13]。在這個過程中,員工不僅更主動地投入工作,還有可能出現(xiàn)利他行為,從而取得較高的適應(yīng)性績效[14-16]。在這種特殊的情景中,積極工作的員工能夠感知自身在組織中地位的提高,進一步推動員工的積極工作行為[17]。從職業(yè)生涯的角度看,突發(fā)公共事件的經(jīng)歷還會提高員工韌性,進而取得更好的職業(yè)結(jié)果[18]。

綜上所述,一方面,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工同時產(chǎn)生積極和消極兩方面影響,因此應(yīng)該全面客觀地看待它的作用。另一方面,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工的影響很有可能因人而異,導(dǎo)致已有研究中突發(fā)公共事件風(fēng)險感知結(jié)果的差異[19]。因此,應(yīng)該基于新的理論視角整合突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工的雙重影響,并進一步明晰該作用機制的理論邊界。本研究從壓力視角出發(fā),基于壓力源-壓力-反應(yīng)框架和壓力的挑戰(zhàn)-阻礙雙重屬性揭示突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工工作狀態(tài)的影響機制。由于壓力產(chǎn)生的結(jié)果依賴于員工自身對壓力的評價方式,本研究進一步探究員工焦慮對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知影響機制的調(diào)節(jié)作用。

2 理論分析和研究假設(shè)

2.1 突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對目標(biāo)壓力的影響及其邊界條件

目標(biāo)壓力是指員工由于擔(dān)心工作目標(biāo)過于困難而感知目標(biāo)難以實現(xiàn)導(dǎo)致的心理壓力[20]。在壓力源-壓力-反應(yīng)框架下,壓力源是產(chǎn)生目標(biāo)壓力的直接原因。已有研究中,常見的壓力源包括崗位特點(如工作負(fù)荷)[21]、團隊特點(如辱虐領(lǐng)導(dǎo))[22]、工作事件(如顧客虐待)[23]和外部事件(如家庭沖突)[24]等。突發(fā)公共事件風(fēng)險感知作為員工對外部事件風(fēng)險的感知,是復(fù)工期間的突出壓力源,它給員工帶來額外負(fù)擔(dān),進而導(dǎo)致員工的壓力水平升高。

復(fù)工期間,員工的突發(fā)公共事件風(fēng)險感知會提高目標(biāo)壓力。具體原因體現(xiàn)在3個方面:①突發(fā)公共事件風(fēng)險感知使員工難以集中精力完成當(dāng)天的工作任務(wù)。員工對于外部威脅的感知激發(fā)自我保護的動機,從而采取恰當(dāng)行動進行自我防護[25],包括跟蹤突發(fā)公共事件的發(fā)展情況、提高與親友的聯(lián)系頻率、采取恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施等。這些自我防護的行為是員工工作外的負(fù)擔(dān),使員工產(chǎn)生對工作目標(biāo)的壓力感[26]。②突發(fā)公共事件風(fēng)險感知消耗員工的情緒自我調(diào)適資源。突發(fā)公共事件風(fēng)險感知導(dǎo)致員工產(chǎn)生負(fù)面情緒,包括情緒緊張、低落和易怒等。員工需要花費自身的心理資源應(yīng)對負(fù)面情緒的影響,從而調(diào)適自身的狀態(tài)[27]。這個過程必然伴隨員工情緒資源的損耗,進而使員工產(chǎn)生目標(biāo)壓力。③突發(fā)公共事件風(fēng)險感知意味著客觀工作環(huán)境的惡化。員工在復(fù)工期間可能面臨比平時更加惡劣的通勤條件和工作條件,進一步增大員工完成工作任務(wù)的阻力,進而導(dǎo)致更高的目標(biāo)壓力[28]。因此,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知能夠提高員工的目標(biāo)壓力。

已有研究表明,同一個壓力源對不同的人產(chǎn)生的壓力存在差異,因為個體對于外界刺激的反應(yīng)程度不同,個體特質(zhì)是影響這一過程的關(guān)鍵要素[29]。員工焦慮是指員工在情景中預(yù)先具有的把外界刺激感知視為危險、有威脅的傾向,是影響個體環(huán)境應(yīng)對方式的重要個體特質(zhì)。已有研究發(fā)現(xiàn),員工的焦慮傾向是影響個體壓力源感知的重要因素[30]。在本研究中,員工焦慮對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的正向關(guān)系具有調(diào)節(jié)作用。因為高焦慮的員工對突發(fā)公共事件風(fēng)險更加敏感,進而產(chǎn)生更大幅度的心理和行為反應(yīng)[31]。一方面,員工更積極地關(guān)注突發(fā)公共事件的發(fā)展動態(tài),并采取更多的行動進行自我防護;另一方面,員工需花費更多的心理資源對自己的負(fù)面狀態(tài)進行調(diào)整,才能維持一般性的工作狀態(tài)。因此,高焦慮的員工具有更多的額外負(fù)擔(dān),突發(fā)公共事件風(fēng)險感知引起更大的目標(biāo)壓力;低焦慮的員工在復(fù)工期間的額外負(fù)擔(dān)更少,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知引起相對較小的目標(biāo)壓力。

基于以上分析,本研究提出假設(shè)。

H1a突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間具有正向關(guān)系;

H1b員工焦慮對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的關(guān)系具有調(diào)節(jié)作用,即高員工焦慮時,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的正向關(guān)系更強。

2.2 目標(biāo)壓力對主動性行為的影響及其邊界條件

在壓力源-壓力-反應(yīng)框架下,目標(biāo)壓力對員工工作結(jié)果產(chǎn)生直接影響。已有研究表明,員工同時對同一個壓力做出挑戰(zhàn)性和阻礙性兩方面評價,進而導(dǎo)致不同的工作結(jié)果。從挑戰(zhàn)性看,員工將目標(biāo)壓力視為復(fù)工期間的挑戰(zhàn)。此時,目標(biāo)壓力促使員工采取更積極的行動完成任務(wù)目標(biāo)[32]。多項元分析研究的結(jié)果均表明員工將目標(biāo)壓力視為挑戰(zhàn)會帶來積極作用,會提高員工的工作投入、工作承諾和工作滿意度,使員工取得更好的工作績效[33-35]。主動性行為是員工一種典型的積極工作行為,即員工積極主動、創(chuàng)造性地改變和優(yōu)化所處環(huán)境的系列行為[36]。在復(fù)工期間,員工的主動性行為在提升自身績效的同時,還使其所在的組織更好地適應(yīng)突發(fā)公共事件后的工作環(huán)境,對迅速有效復(fù)工具有重要意義。

在本研究中,目標(biāo)壓力提高員工的主動性行為。因為目標(biāo)壓力使員工出現(xiàn)目標(biāo)錨定的同時,能夠激發(fā)員工的積極工作信念,進而推動他們的工作積極性[37]。從目標(biāo)錨定看,當(dāng)員工將目標(biāo)壓力視為工作挑戰(zhàn)時,會產(chǎn)生工作任務(wù)的緊張感。這促使員工將自己的行動重心放在主要任務(wù)目標(biāo)上,從而采取更積極的行動,以達(dá)到任務(wù)目標(biāo)的要求,如更積極主動地改變自己的工作方式、創(chuàng)新工作流程、優(yōu)化當(dāng)前的工作環(huán)境等[38-39]。這種心理錨定效應(yīng)使員工在自身資源被環(huán)境消耗的情況下,能夠?qū)⒆⒁饬性谟欣谌蝿?wù)目標(biāo)的工作行為上。從工作信念看,員工對目標(biāo)壓力的挑戰(zhàn)性評價激起自身“迎難而上”的工作信念。這種信念給員工帶來戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)的決心和勇氣,一方面,有助于增強員工的工作活力和工作激情,使其在復(fù)工期間保持較高的工作積極性[36];另一方面,使員工對自己的行動充滿信心,進而采取優(yōu)化工作流程等方式提高自己的任務(wù)挑戰(zhàn)能力,做出有利于任務(wù)目標(biāo)的工作行為。因此,目標(biāo)壓力的挑戰(zhàn)性評價能夠激發(fā)員工的成就需求,進而促進員工的主動性行為。

已有研究表明,不同特質(zhì)的員工其壓力行為反應(yīng)存在顯著差異[40]。有研究發(fā)現(xiàn),責(zé)任心較強的員工在壓力環(huán)境下表現(xiàn)出更積極的工作行為,進而取得更高的工作績效[41]。也有學(xué)者認(rèn)為,高神經(jīng)質(zhì)的員工也會在壓力環(huán)境中表現(xiàn)出積極工作行為[42-43]。員工焦慮是影響個體壓力行為反應(yīng)的重要特質(zhì),會調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力對主動性行為的影響。因為對于高焦慮員工,目標(biāo)壓力導(dǎo)致其更多的任務(wù)緊張感,從而采取更積極的工作行動達(dá)到工作目標(biāo)[42],這些因素都使高焦慮的員工在目標(biāo)壓力下更多地采取主動性行為。而針對員工特質(zhì)的多項研究均表明,高焦慮的員工在壓力環(huán)境下更偏好投入到主動性工作行動中[42,44]。因此,對于高焦慮員工,目標(biāo)壓力會產(chǎn)生更多的主動性行為,而低焦慮員工的目標(biāo)壓力對主動性行為的影響相對較低。

基于以上分析,本研究提出假設(shè)。

H2a目標(biāo)壓力與主動性行為之間具有正向關(guān)系;

H2b員工焦慮對目標(biāo)壓力與主動性行為之間的關(guān)系具有調(diào)節(jié)作用,即當(dāng)高員工焦慮時,目標(biāo)壓力與主動性行為之間的正向關(guān)系更強。

2.3 目標(biāo)壓力對工作疲勞的影響及其邊界條件

基于員工對壓力的挑戰(zhàn)性和阻礙性評價框架,員工將目標(biāo)壓力視為挑戰(zhàn)的同時也將其視為阻礙[35]。當(dāng)員工將目標(biāo)壓力視為復(fù)工期間的阻礙因素時,目標(biāo)壓力負(fù)面影響員工復(fù)工狀態(tài)。已有研究表明,壓力環(huán)境本身就給員工帶來心理負(fù)荷,而員工對于壓力的阻礙性評價使員工的心理狀況進一步惡化,表現(xiàn)為情緒低落和產(chǎn)生倦怠等[33]。工作疲勞是指個體在工作過程中的疲憊程度,是反映個體工作狀態(tài)的重要指標(biāo)[45]。員工如果陷入持續(xù)性的工作疲勞,便意味著員工自身的健康狀況也處于消極狀態(tài)。

目標(biāo)壓力導(dǎo)致員工工作疲勞主要表現(xiàn)在3個方面:①目標(biāo)壓力使員工保持較高強度的工作狀態(tài),進而使員工感覺到工作疲勞。當(dāng)員工感知到目標(biāo)壓力時,固然會積極采取行動完成目標(biāo),但同時也意味著較高的身體負(fù)荷。員工在這個過程中會出現(xiàn)持續(xù)性的能量消耗,進而導(dǎo)致自身處于疲憊狀態(tài)[46]。②當(dāng)員工將目標(biāo)壓力視為工作阻礙時會挫傷士氣。當(dāng)員工感知任務(wù)難以完成時會出現(xiàn)精神緊繃,這種心理負(fù)荷的增加也滋生出疲勞感[47]。③目標(biāo)壓力引發(fā)厭煩等負(fù)面情感[48]。復(fù)工期間的高壓環(huán)境對員工的心理產(chǎn)生抑制作用,員工在壓抑的工作環(huán)境中非常容易出現(xiàn)厭煩和失落等負(fù)面情感。這些負(fù)面情感降低員工的積極體驗,不利于員工激發(fā)和保持活力,進而加劇員工的疲勞程度。因此,員工對于目標(biāo)壓力的阻礙性評價導(dǎo)致員工工作疲勞。

同樣的,員工對于目標(biāo)壓力的心理反應(yīng)也受個體特質(zhì)的影響。有研究發(fā)現(xiàn),情緒穩(wěn)定性較低的員工在面對壓力時更容易出現(xiàn)負(fù)面心理反應(yīng)[49]。本研究中,員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力對工作疲勞的影響。這是因為高焦慮的員工更容易將目標(biāo)壓力視為對自己的威脅,導(dǎo)致其在壓力環(huán)境下情緒穩(wěn)定性較低[50]。在感知到目標(biāo)壓力后,高焦慮的員工通常表現(xiàn)出更大程度的負(fù)面心理反應(yīng)。一方面,目標(biāo)壓力給高焦慮員工造成更高水平的心理負(fù)荷,使員工疲勞程度較高;另一方面,高焦慮的員工自身的情緒管理能力相對較低,不能有效地保存自己的心理資源,導(dǎo)致目標(biāo)壓力更容易引發(fā)身心疲勞。因此,對于高焦慮的員工,目標(biāo)壓力對工作疲勞的影響較大。相對的,低焦慮的員工能夠有意識地在壓力環(huán)境下保存資源、調(diào)適情緒[30],因此目標(biāo)壓力對于其工作疲勞程度的影響相對較小。

基于以上分析,本研究提出假設(shè)。

H3a目標(biāo)壓力與工作疲勞之間具有正向關(guān)系;

H3b員工焦慮對目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的關(guān)系具有調(diào)節(jié)作用,即高員工焦慮時,目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的正向關(guān)系更強。

2.4 員工焦慮對目標(biāo)壓力中介機制的調(diào)節(jié)效應(yīng)

綜上分析,在壓力源-壓力-反應(yīng)框架下,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知引發(fā)的目標(biāo)壓力兼具挑戰(zhàn)性和阻礙性雙重特性,由此對員工產(chǎn)生積極影響和消極影響。具體而言,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知導(dǎo)致員工目標(biāo)壓力提升。一方面,目標(biāo)壓力對員工行為表現(xiàn)出挑戰(zhàn)性,會提高員工的主動性行為;另一方面,目標(biāo)壓力對員工狀態(tài)具有阻礙性,會導(dǎo)致員工較高的工作疲勞水平。因此,目標(biāo)壓力中介了突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工主動性行為和工作疲勞的正向影響。

員工焦慮作為復(fù)工期間員工壓力反應(yīng)的邊界條件,首先,它會調(diào)節(jié)從壓力源到壓力的轉(zhuǎn)化過程,即員工焦慮調(diào)節(jié)突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對目標(biāo)壓力的正向作用;其次,員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力與主動性行為之間的關(guān)系;最后,員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的關(guān)系。因此,上述假設(shè)構(gòu)建了被調(diào)節(jié)的中介模型理論基礎(chǔ),即員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為和工作疲勞之間的中介作用。

基于以上分析,本研究提出假設(shè)。

H4a目標(biāo)壓力對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間的關(guān)系具有中介作用;

H4b目標(biāo)壓力對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的關(guān)系具有中介作用;

H4c員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間的中介作用,即高員工焦慮時,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知通過目標(biāo)壓力影響主動性行為的中介作用更強;

H4d員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的中介作用,即高員工焦慮時,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知通過目標(biāo)壓力影響工作疲勞的中介作用更強。

綜上,本研究的理論模型見圖1。

圖1 理論模型Figure 1 Theoretical Model

3 研究設(shè)計

3.1 研究對象和調(diào)查過程

經(jīng)驗取樣法是捕捉員工心理和行為變化的有效方式[51]。因此,本研究采用經(jīng)驗取樣法收集數(shù)據(jù),以了解突發(fā)公共事件后員工復(fù)工期間的壓力感知和工作行為。新冠肺炎疫情是全球范圍內(nèi)極為典型的突發(fā)公共事件,本研究以新冠肺炎疫情期間復(fù)工為研究情景,探究突發(fā)公共事件感知對員工的影響。本研究通過某網(wǎng)絡(luò)調(diào)查平臺在全國招募被試,所有被試預(yù)先提供復(fù)工日期,同時報告員工自身的焦慮狀態(tài)和人口特征。員工正式復(fù)工后,通過網(wǎng)絡(luò)問卷的方式完成連續(xù)5個工作日的追蹤調(diào)查,匯報員工復(fù)工第1周的情況[52]。在2020年2月17日至28日發(fā)放調(diào)查問卷并收回,員工在當(dāng)日上班后(8:00-10:00)匯報自身的突發(fā)公共事件風(fēng)險感知和目標(biāo)壓力情況,在當(dāng)日下班前(16:00-18:00)匯報自己當(dāng)日的主動性行為和工作疲勞情況。共收到254名被試填寫的問卷,將部分未應(yīng)答問卷以缺失值形式替補后,最終得到1 235個有效觀測數(shù)據(jù)。

254名員工的人口統(tǒng)計特征如下:①性別方面,男性135人,占53.150%;女性119人,占46.850%。②年齡方面,最小的21歲,最大的49歲,均值為30.340歲。③教育程度方面,大專及以下學(xué)歷的33人,占12.992%;本科的199人,占78.347%;研究生的22人,占8.661%。④單位性質(zhì)方面,事業(yè)單位和國企員工129人,占50.787%;其他性質(zhì)單位的員工125人,占49.213%。

3.2 測量工具

本研究涉及的變量均采用或改編自國外相關(guān)研究的成熟量表,并經(jīng)過翻譯-回譯等程序后最終認(rèn)定。所有量表均采用Likert 7點評分法,1為非常不符合,7為非常符合。

(1)突發(fā)公共事件風(fēng)險感知。借鑒HOMBURG et al.[53]開發(fā)的健康威脅感知量表,由于本研究的情景為新冠肺炎疫情復(fù)工,因此對題項進行情景化處理。共3個題項,包括“此時此刻,我感覺我有被新冠病毒感染的風(fēng)險”“此時此刻,我感覺新冠病毒就存在于我周圍”“此時此刻,我感覺新冠病毒可能威脅我的健康”。經(jīng)過5天測量,該量表的Cronbach′sα值在0.893~0.959之間。

(2)目標(biāo)壓力。采用LEE et al.[20]開發(fā)的目標(biāo)壓力量表,共2個題項,包括“我此刻覺得工作目標(biāo)給我?guī)韷毫Α薄拔掖丝逃X得工作目標(biāo)很難實現(xiàn)”。經(jīng)過5天測量,該量表的Cronbach′sα值在0.732~0.787之間。

(3)員工焦慮。采用SHEPPERD et al.[54]開發(fā)的焦慮量表,共5個題項,包括“我經(jīng)常感到緊張”“我經(jīng)常感到不安”“我經(jīng)常感到焦慮”“我經(jīng)常感到心慌”“我經(jīng)常感到擔(dān)憂”。在本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.961。

(4)主動性行為。采用CANGIANO et al.[55]開發(fā)的主動性行為量表,共2個題項,包括“今天,我提出一些有助于改進核心任務(wù)完成方式的想法”“今天,我采取一些更好的工作方法完成我的核心任務(wù)”。經(jīng)過5天測量,該量表的Cronbach′sα值在0.836~0.890之間。

(5)工作疲勞。采用FRONE et al.[56]開發(fā)的工作疲勞量表,共4個題項,包括“今天到現(xiàn)在,我感到身體已經(jīng)筋疲力盡”“今天到現(xiàn)在,我已經(jīng)沒有體力做別的事情”“今天到現(xiàn)在,我已經(jīng)累到無法思考別的事情”“今天到現(xiàn)在,我感覺自己的大腦運轉(zhuǎn)得非常緩慢”。經(jīng)過5天測量,該量表的Cronbach′sα值在0.940~0.968之間。

(6)控制變量。本研究選擇人口統(tǒng)計學(xué)變量作為控制變量,包括:①員工性別,男性取值為1,女性取值為0;②年齡,連續(xù)變量;③學(xué)歷,本科及以上學(xué)歷取值為1,其他學(xué)歷取值為0。

3.3 研究方法

由于本研究涉及個體間和個體內(nèi)的雙層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),因此采用多層線性模型驗證假設(shè)。分別以目標(biāo)壓力、主動性行為和工作疲勞為因變量建立3個零模型,結(jié)果表明,目標(biāo)壓力的Rwg=0.775,ICC(1)=0.613;主動性行為的Rwg=0.850,ICC(1)=0.668;工作疲勞的Rwg=0.868,ICC(1)=0.792。三者在個體內(nèi)和個體間均存在顯著差異,因此采用多層線性模型是合適的。本研究檢驗主效應(yīng)和中介效應(yīng)時對個體內(nèi)變量進行總均值中心化處理,在檢驗跨層次調(diào)節(jié)效應(yīng)時對個體間變量實施組均值中心化處理。參考已有研究,本研究采取EDWARDS et al.[57]推薦的調(diào)節(jié)路徑分析技術(shù),通過Mplus 7.0軟件構(gòu)建多層線性模型,檢驗被調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)。涉及組合系數(shù)的區(qū)間估計由參數(shù)自助法完成。

4 數(shù)據(jù)分析

4.1 共同方法偏差和驗證性因子分析

由于本研究利用經(jīng)驗取樣法收集問卷,可能存在潛在的共同方法偏差。因此,本研究利用潛在誤差變量控制法進行共同方法偏差檢驗。在原模型中加入共同方法因子后,驗證性因子分析結(jié)果表明,各項擬合指標(biāo)的變化均較小,ΔRMSEA=-0.010,ΔNFI=0.010,ΔCFI=0.010,ΔTLI=0.008。加入共同因子沒有使模型得到明顯改善,說明本研究的測量不存在明顯的共同方法偏差[58]。

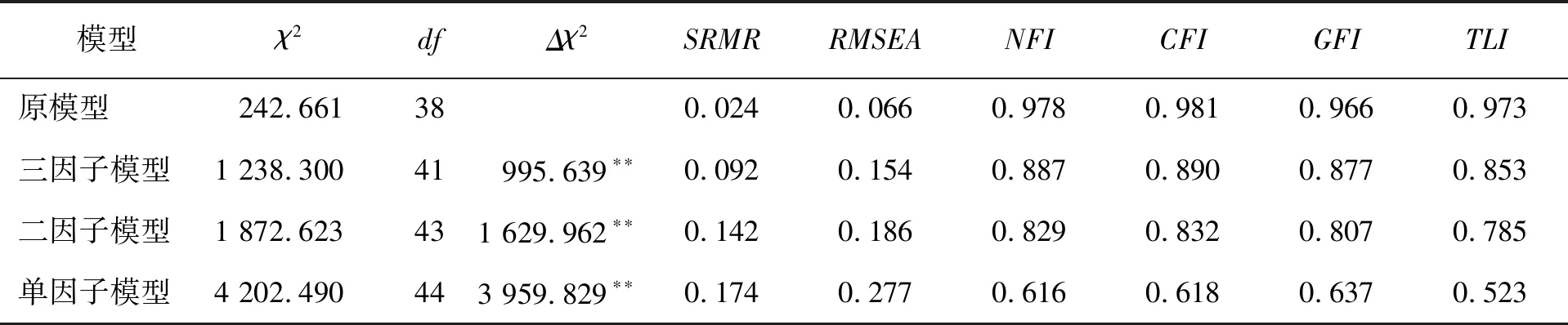

本研究有5個主要變量,其中4個為個體內(nèi)層次變量。本研究使用Mplus 7.4對個體內(nèi)層次的變量進行區(qū)分效度檢驗,表1給出驗證性因子分析結(jié)果。由表1可知,原模型各項擬合指標(biāo)良好,χ2=242.661,df=38,SRMR=0.024,RMSEA=0.066,NFI=0.978,CFI=0.981,GFI=0.966,TLI=0.973。對原模型的因子進行合并后,新模型的各項擬合指標(biāo)逐漸下降,表明原模型的擬合效果最佳,各個變量之間的區(qū)分效度良好。

表1 驗證性因子分析結(jié)果Table 1 Results for Confirmatory Factor Analysis

4.2 描述性統(tǒng)計和相關(guān)性分析

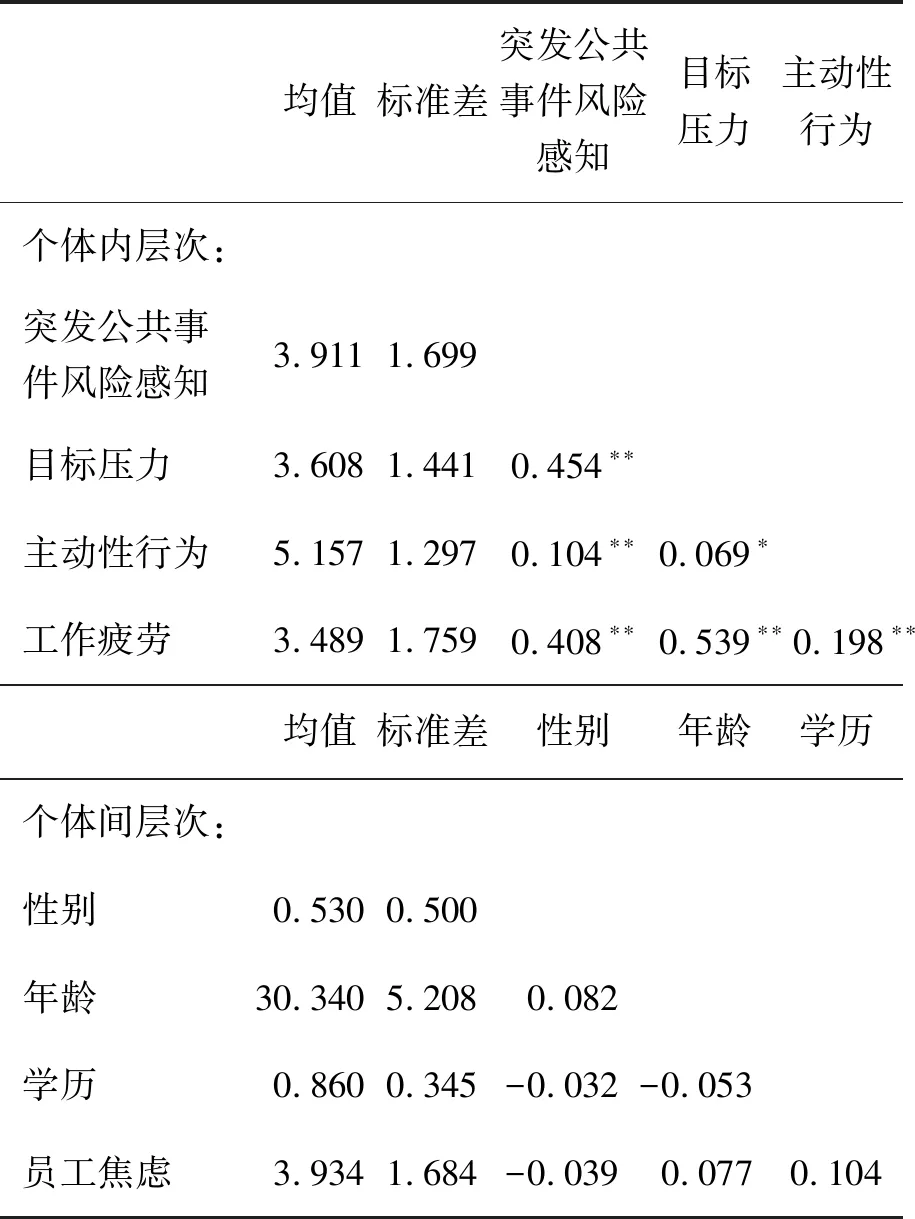

表2給出兩層變量的均值、標(biāo)準(zhǔn)差和變量之間的相關(guān)系數(shù)。由表2可知,對于突發(fā)公共事件風(fēng)險感知,其與目標(biāo)壓力顯著正相關(guān),β=0.454,p<0.010;與主動性行為顯著正相關(guān),β=0.104,p<0.010;與工作疲勞顯著正相關(guān),β=0.408,p<0.010。以上結(jié)果為檢驗假設(shè)提供了基礎(chǔ)。

表2 變量均值、標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)Table 2 Means, Standard Deviation and Correlation Coefficients of Variables

4.3 假設(shè)檢驗結(jié)果

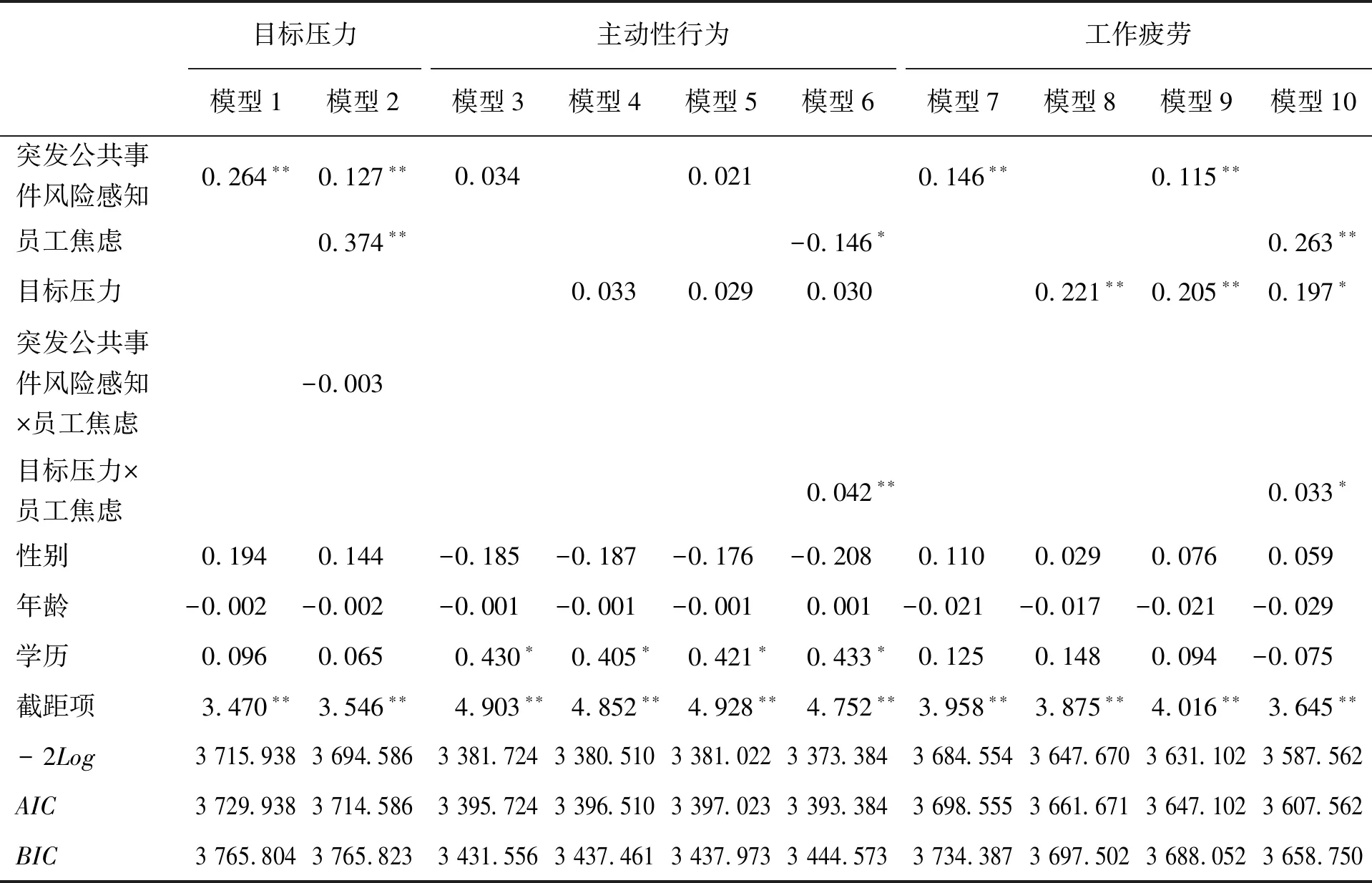

表3給出采用多層線性模型對H1~H3的檢驗結(jié)果,模型1檢驗突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對目標(biāo)壓力的影響,γ=0.264,p<0.010,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對目標(biāo)壓力具有正向影響,H1a得到驗證。模型2檢驗員工焦慮在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的調(diào)節(jié)作用,γ=-0.003,p>0.050,員工焦慮對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的調(diào)節(jié)效應(yīng)不顯著,H1b未得到驗證。

表3 多層線性模型回歸分析結(jié)果Table 3 Regression Analysis Results for Hierarchical Linear Modeling

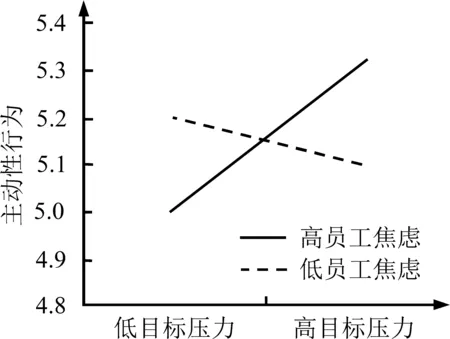

模型4檢驗?zāi)繕?biāo)壓力對主動性行為的影響,γ=0.033,p>0.050,目標(biāo)壓力對主動性行為沒有顯著影響,H2a未得到驗證。模型6檢驗員工焦慮在目標(biāo)壓力與主動性行為之間的調(diào)節(jié)效應(yīng),γ=0.042,p<0.010,員工焦慮對目標(biāo)壓力與主動性行為之間的關(guān)系起調(diào)節(jié)作用。更具體的,員工焦慮對目標(biāo)壓力與主動性行為之間的調(diào)節(jié)效應(yīng)見圖2,將員工焦慮按照均值加減一個標(biāo)準(zhǔn)差分為高和低。當(dāng)高員工焦慮時,目標(biāo)壓力對主動性行為的影響呈上升趨勢,γ=0.101,p<0.050;當(dāng)?shù)蛦T工焦慮時,目標(biāo)壓力對主動性行為的影響呈下降趨勢,但這種趨勢并不顯著,γ=-0.041,p>0.050。因此,H2b得到驗證。

圖2 員工焦慮對目標(biāo)壓力與主動性行為的調(diào)節(jié)作用檢驗結(jié)果Figure 2 Moderating Effect Test Results for Employee Anxiety on Goal Stress and Proactive Behavior

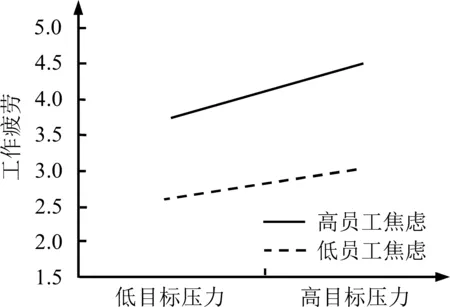

模型8檢驗?zāi)繕?biāo)壓力對工作疲勞的影響,γ=0.221,p<0.010,目標(biāo)壓力對工作疲勞有顯著的正向影響,H3a得到驗證。模型10檢驗員工焦慮在目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的調(diào)節(jié)效應(yīng),γ=0.033,p<0.050,員工焦慮對目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的調(diào)節(jié)作用顯著。圖3描述了員工焦慮在目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的關(guān)系,當(dāng)高員工焦慮時,目標(biāo)壓力與工作疲勞之間顯著正相關(guān),γ=0.253,p<0.010;當(dāng)?shù)蛦T工焦慮時,目標(biāo)壓力與工作疲勞之間也顯著正相關(guān),γ=0.141,p<0.010。在同樣的目標(biāo)壓力情況下,當(dāng)員工焦慮程度較高時目標(biāo)壓力與工作疲勞之間的正向關(guān)系更強。因此,H3b得到驗證。

圖3 員工焦慮對目標(biāo)壓力與工作疲勞的調(diào)節(jié)作用檢驗結(jié)果Figure 3 Moderating Effect Test Results for Employee Anxiety on Goal Stress and Work Fatigue

模型3檢驗突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對主動性行為的影響,γ=0.034,p>0.050,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對主動性行為沒有顯著影響。模型5將突發(fā)公共事件風(fēng)險感知和目標(biāo)壓力同時納入模型進行回歸,但加入目標(biāo)壓力后,與模型3相比,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知的系數(shù)值下降,表明目標(biāo)壓力可能在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間起中介作用。模型7檢驗突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對工作疲勞的影響,γ=0.146,p<0.010,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對工作疲勞有顯著的正向影響。模型9將突發(fā)公共事件風(fēng)險感知和目標(biāo)壓力同時納入模型進行回歸,將目標(biāo)壓力納入回歸模型后,與模型7相比,突發(fā)公共事件風(fēng)險感知的系數(shù)值下降,表明目標(biāo)壓力可能在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間起中介作用。本研究基于Bootstrap方法對中介效應(yīng)進行檢驗,檢驗結(jié)果表明,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間的中介效應(yīng)不顯著,γ=0.003,p>0.050,95%置信區(qū)間為[-0.005,0.011],包含0,H4a沒有得到驗證;目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的中介效應(yīng)顯著,γ=0.017,p<0.050,95%置信區(qū)間為[0.003,0.032],不包含0,H4b得到驗證。

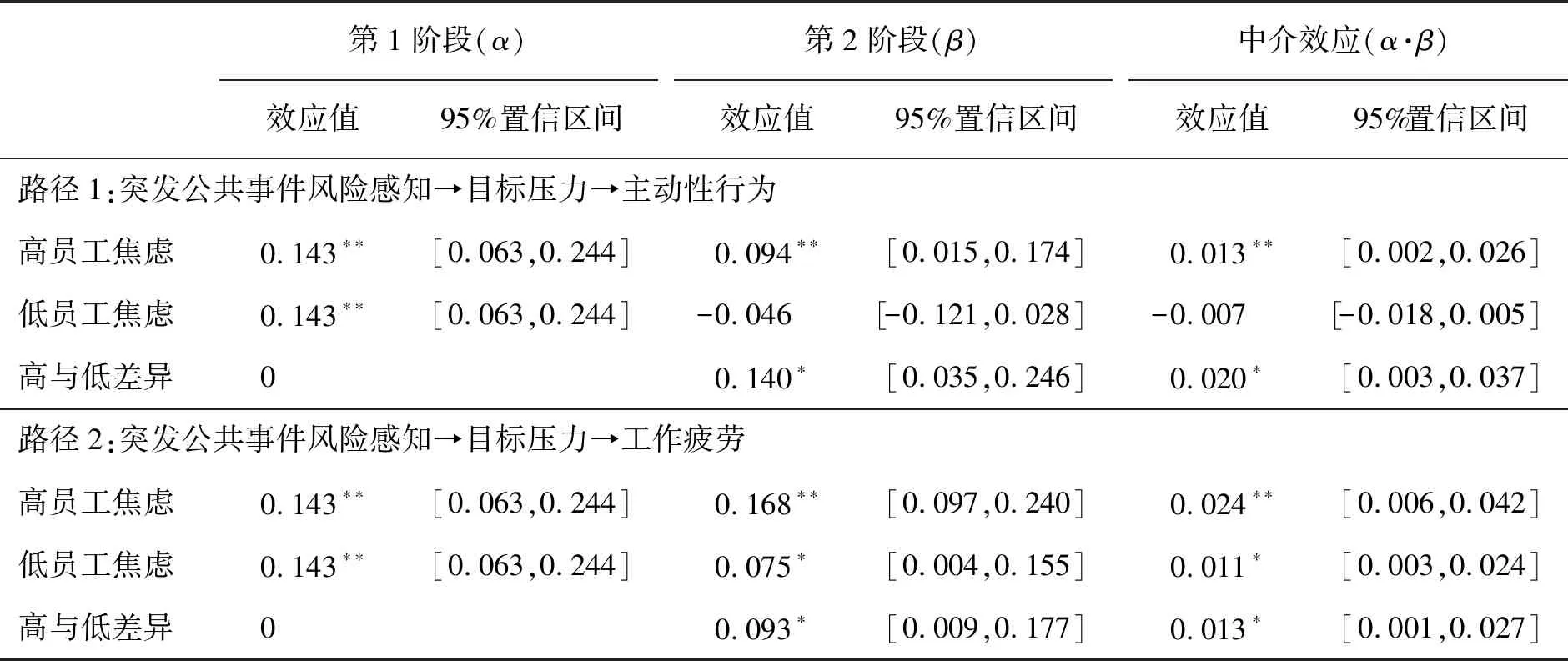

本研究結(jié)合調(diào)節(jié)效應(yīng)進一步探究員工焦慮的有調(diào)節(jié)的中介效應(yīng),因員工焦慮不直接調(diào)節(jié)突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與目標(biāo)壓力之間的關(guān)系,所以僅考慮員工焦慮在目標(biāo)壓力與主動性行為和工作疲勞之間的調(diào)節(jié)效應(yīng),表4給出有調(diào)節(jié)的中介機制檢驗結(jié)果。

由表4的路徑1可知,高員工焦慮與低員工焦慮之間中介效應(yīng)值的差異為0.020,p<0.050,95%置信區(qū)間為[0.003,0.037],不包含0,因此,員工焦慮對目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間中介作用的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著,H4c得到驗證。具體的,對于高焦慮的員工,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間的效應(yīng)值為0.013,95%置信區(qū)間為[0.002,0.026]。而對于低焦慮的員工,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為之間的效應(yīng)值為-0.007,95%置信區(qū)間為[-0.018,0.005],因此,對于低焦慮的員工,中介作用不顯著。由路徑2可知,高員工焦慮與低員工焦慮之間中介效應(yīng)值的差異為0.013,p<0.050,95%置信區(qū)間為[0.001,0.027],不包含0,因此,員工焦慮對目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間中介作用的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著,H4d得到驗證。具體的,對于高焦慮的員工,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的效應(yīng)值為0.024,95%置信區(qū)間為[0.006,0.042]。而對于低焦慮的員工,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的效應(yīng)值為0.011,95%置信區(qū)間為[0.003,0.024]。因此,相對于低員工焦慮的情況,高員工焦慮時目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與工作疲勞之間的中介作用更強。

表4 有調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)分析結(jié)果Table 4 Analysis Results for Moderated Mediation Effects

5 結(jié)論

本研究基于壓力源-壓力-反應(yīng)框架,探討突發(fā)公共事件風(fēng)險對于員工工作狀態(tài)的影響機制。研究結(jié)果表明,①突發(fā)公共事件風(fēng)險感知提高員工的目標(biāo)壓力;②目標(biāo)壓力對于員工主動性行為的直接效應(yīng)不顯著,只有當(dāng)員工具有高焦慮特性時目標(biāo)壓力才會促進員工的主動性行為;③目標(biāo)壓力提高員工的工作疲勞水平,這種影響對于高焦慮的員工更明顯;④員工焦慮調(diào)節(jié)目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與員工主動性行為和工作疲勞之間的中介機制。對于高焦慮的員工,目標(biāo)壓力在突發(fā)公共事件風(fēng)險感知與主動性行為和工作疲勞之間的中介作用更突出。

5.1 理論意義

本研究揭示了突發(fā)公共事件風(fēng)險對于員工工作結(jié)果的影響。已有研究對于在突發(fā)公共事件中一般性的公眾心理和防護行為的研究較為充分,如有研究發(fā)現(xiàn)突發(fā)公共事件風(fēng)險感知引起公眾焦慮恐慌的情緒,同時更加積極地采取自我防護行為[59-60]。隨著突發(fā)公共事件對企業(yè)的負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn),這種組織外部事件對員工的影響正逐漸引起重視。本研究聚焦于突發(fā)公共事件后復(fù)工期間員工狀態(tài)的影響機制,在一定程度上為后續(xù)研究者深入探究突發(fā)公共事件背景下對員工的有效管理和心理干預(yù)奠定了基礎(chǔ)[27]。

本研究基于員工對壓力評價的挑戰(zhàn)性和阻礙性屬性,揭示了突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工的雙重影響。本研究在張建衛(wèi)等[61]的研究基礎(chǔ)上提出突發(fā)公共事件風(fēng)險感知積極影響與消極影響整合的框架,基于壓力源-壓力-反應(yīng)框架發(fā)現(xiàn),突發(fā)公共事件風(fēng)險感知在影響主動性行為的同時,也使員工產(chǎn)生工作疲勞。這種對突發(fā)公共事件風(fēng)險感知兩面性的揭示,一定程度上回應(yīng)了已有研究中的爭議,對于后續(xù)研究有一定的啟發(fā)意義。

本研究揭示了員工焦慮在復(fù)工情景下的“雙刃劍”效應(yīng)。有研究將焦慮視為個人特質(zhì)的“陰暗面”[30],認(rèn)為員工焦慮表現(xiàn)為個體情緒不穩(wěn)定。而本研究發(fā)現(xiàn)了員工焦慮在復(fù)工背景下的“雙刃劍”效應(yīng),對于高焦慮的員工,一方面目標(biāo)壓力確實導(dǎo)致其出現(xiàn)更高的工作疲勞,另一方面目標(biāo)壓力使高焦慮員工表現(xiàn)出更多的主動性行為。因此,員工焦慮在突發(fā)公共事件后的工作環(huán)境中具有其自身的優(yōu)勢,而不能簡單地將其歸類為負(fù)面特質(zhì)[62-63]。

5.2 管理啟示

本研究對于突發(fā)公共事件下的企業(yè)復(fù)工具有指導(dǎo)作用。通常被視為“黑天鵝”的突發(fā)公共事件對企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)的負(fù)面影響逐漸受到關(guān)注,在經(jīng)歷突發(fā)公共事件導(dǎo)致的經(jīng)營中斷后,企業(yè)如何迅速組織人力和物力從停擺中恢復(fù)是一個重要問題。本研究聚焦于企業(yè)復(fù)工期間的員工行為和心理狀態(tài),研究發(fā)現(xiàn)突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對于員工有消極影響和積極影響兩方面。因此,管理者應(yīng)該危中尋機、因勢利導(dǎo)。一方面關(guān)注復(fù)工期間的員工壓力狀態(tài),另一方面引導(dǎo)目標(biāo)壓力的積極作用,使員工能夠積極主動地投入到工作中,從而推動個體績效和團隊績效的提高[64]。

企業(yè)復(fù)工期間,管理者應(yīng)及時對工作疲勞程度高的員工進行干預(yù)。本研究發(fā)現(xiàn),突發(fā)公共事件風(fēng)險感知引起的目標(biāo)壓力導(dǎo)致員工產(chǎn)生較高的工作疲勞水平,這表明復(fù)工期間的高壓環(huán)境對于員工的狀態(tài)存在消極影響。因此,管理者應(yīng)及時關(guān)注和干預(yù),如員工之間的社會分享、對員工提供恰當(dāng)?shù)慕M織支持、引入正念等心理干預(yù)方式[65],通過這些措施能夠有效降低員工的工作疲勞,提升員工的心理健康水平和主觀幸福感。

管理者應(yīng)針對焦慮傾向不同的員工采取相應(yīng)的管理方式。本研究表明,個體特質(zhì)差異影響員工在復(fù)工期間的壓力應(yīng)對方式,高焦慮的員工在工作疲勞水平更高的同時主動性行為也更加突出。因此,復(fù)工期間在關(guān)注員工身心健康的基礎(chǔ)上,對不同員工的關(guān)注重點應(yīng)有差異。對于高焦慮的員工,應(yīng)提供更多的社會支持,改善他們的工作疲勞狀況;對于低焦慮的員工,應(yīng)采取一定的激勵措施,提高他們的工作積極性。通過二者結(jié)合的方式較好地利用有效的資源領(lǐng)導(dǎo)員工,從而使組織盡快渡過企業(yè)停擺后的恢復(fù)期。

5.3 研究不足和發(fā)展方向

①本研究基于壓力源-壓力-反應(yīng)框架揭示了突發(fā)公共事件風(fēng)險感知對員工的雙重影響以及員工焦慮特質(zhì)的調(diào)節(jié)作用,但本研究沒有進一步探究員工工作情景對員工目標(biāo)壓力反應(yīng)的影響。已有研究表明,人力資源管理實踐[66]、領(lǐng)導(dǎo)成員交換[67]和團隊氛圍[68]等均有可能成為員工應(yīng)對壓力的資源,后續(xù)研究可從這些角度進一步揭示壓力環(huán)境下的員工資源補充機制。②本研究考慮了突發(fā)公共事件風(fēng)險感知這一主要壓力源,但復(fù)工期間的社會環(huán)境、工作要求乃至家庭因素都有可能成為員工壓力來源[46],后續(xù)研究可以進一步探究員工目標(biāo)壓力的多樣化因素。③本研究利用經(jīng)驗取樣法較好地捕捉了員工復(fù)工期間的心理和行為狀態(tài),但主要采用員工自我報告的形式收集數(shù)據(jù),且前因與中介變量是同一時點收集。后續(xù)研究可以通過多源數(shù)據(jù)和情景實驗等設(shè)計進一步檢驗突發(fā)公共事件對員工的影響機制。④本研究利用多層線性模型從個體內(nèi)和個體間的角度剖析了復(fù)工期間員工心理行為機制,后續(xù)研究可以采用潛變量增長模型等方法進一步探究員工復(fù)工期間心理和行為的動態(tài)變化過程。