新安醫(yī)家孫一奎“命門動氣說”與治法有所沖突的原因探析

朱萬鴻,葉倩倩,左燁,劉穎潔,鄒金金,黃輝

(1.安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院,安徽 合肥 230038;2.安徽中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)學(xué)院,安徽 合肥 230012)

明代孫一奎是新安固本培元奠基人汪機的再傳弟子,其“命門動氣說”是新安醫(yī)學(xué)固本培元學(xué)術(shù)體系的主要支撐學(xué)說之一,該學(xué)說認(rèn)為:“命門乃兩腎中間之動氣(元氣),非水非火,非臟非腑”[1],治療上孫氏重視“元氣”的作用,倡導(dǎo)“溫補下元”,但在其臨證之中,常將“下元”“腎氣”同等看待,理論與實踐存在相抵牾、相沖突之處。本文以《孫一奎醫(yī)學(xué)全書》為依據(jù),結(jié)合中醫(yī)經(jīng)典理論,對其“命門動氣說”及“溫補下元”治法之沖突形成的可能原因進(jìn)行分析歸納。

1 理論實踐的抵牾

“命門動氣說”是孫氏集宋、明理學(xué)太極非陰非陽思想、《難經(jīng)》“原氣論”等思想于一體而提出的基礎(chǔ)理論新說,其以“命門乃兩腎中間之動氣(元氣)”為立論的出發(fā)點,形成了“太極(命門)-陰陽-五行(臟腑)”的生命演化模式,是明代“太極-命門”理論研究的開端。作為固本培元學(xué)派的代表醫(yī)家,在治法上孫氏將汪機的“固本培元,氣血陰陽雙補”,由“溫補脾胃,擅用參芪”[2]推向“溫補下元,注重使用附桂姜”[3],并同薛己的“脾腎雙補,滋養(yǎng)化源”[4]的治法相結(jié)合,形成了“溫補下元”特色治法。孫氏認(rèn)為疾病多是因人體“命門元氣不足,三焦相火衰微”[5]所導(dǎo)致的,因此孫氏重視“坎中之陽”,通過對“腎間動氣”的推動以達(dá)到抵御外邪、治療疾病的作用[6]。

就目前的中醫(yī)理論體系而言,元氣即指腎氣,《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》教材在對于腎臟的論述中明確說到:“腎精化腎氣,腎氣又可稱為元氣、真氣”[7],此處“腎氣”與“元氣”“真氣”三者是可以等同的,而孫氏提出的“命門乃兩腎中間之動氣(元氣)”則是將“腎間動氣”與“元氣”等同,是脫離于有形臟腑的,兩者是不同的。但在孫氏的理論實踐中,我們發(fā)現(xiàn)其“溫補下元”治法卻時而補“腎氣”“腎陽”,時而補“下元”,將二者同等看待,如《赤水玄珠·脹滿門·臌脹說》中指出:“小便之不利,由下焦原氣虛寒,故治脹滿者,先宜溫補下元”,而《醫(yī)旨緒余·卷下·治腎消》中卻指出:“消渴者,腎虛所致,常須暖補腎氣”。現(xiàn)代對孫氏臨證經(jīng)驗研究中將“腎氣、腎陽”與“元氣”混稱的情況也是屢見不鮮,如對于痹證[8-9]、痰飲[10]、消渴[11]、泄瀉[12]等疾病的治療特點研究中,或稱“溫補下元”,或稱“溫補腎陽”,將二者混用。因此從理論角度而言,我們發(fā)現(xiàn)孫氏“命門動氣說”與“溫補下元”治法二者無疑是相互沖突的。

2 抵牾源由之芻議

2.1 孫氏腎氣、腎陽的概念

縱覽《孫一奎醫(yī)學(xué)全書》,其并未對“腎氣”“腎陽”進(jìn)行明確的定義,與其相關(guān)的文字記載,多見于對“命門動氣”等理論的闡釋及引用他人之言。就“腎氣”而言,在《醫(yī)旨緒余·卷上·命門圖說》中,孫氏先以豆子果實進(jìn)行類比,認(rèn)為其中間之根蒂所含的“真氣”為生生不息之機,并命名為“動氣”“原氣”。其后則引《黃庭經(jīng)》:“腎氣經(jīng)于上焦,營于中焦,衛(wèi)于下焦。”與越人之言相合,以此論證“命門”之內(nèi)涵,猶“儒之太極,道之玄牝”[1],并以銅人圖中命門穴位于兩腎俞之中為佐證。就“腎陽”而言,孫氏并未明確提及“腎陽”一詞,對于“元陽”“真陽”的描述也多見于對病因的闡釋,和對藥物、方劑功效的解析。但從其對“腎陰”“真陰”的論述中我們可以推斷一二。如《醫(yī)旨緒余·卷上·防暑論》中提到:“五味收斂浮散之氣,不使飛越,又能滋肺補腎,庶免二臟真陰枯竭。”可見對于“真陰”,其認(rèn)為是歸屬于腎臟。《孫氏醫(yī)案·吳雙泉公病陽亢陰微之候上盛下虛·十七》中也指出:“下虛者,腎經(jīng)真陰不足也。”同時,結(jié)合《醫(yī)旨緒余·卷上·右腎水火辨》中“坎中之陽,即兩腎中間動氣……謂之陽則可,謂之火則不可”及“二陰,即二腎也”的論述可以看出,孫氏認(rèn)為“腎”屬陰,“命門動氣”發(fā)于兩腎之間,為坎中之陽。從孫氏借“腎氣”論證命門的位置,明確提出腎屬陰,于醫(yī)案、用藥分析中多提及“腎陰”,鮮有“腎陽”,而是多代之以“真陽”“元陽”的諸多表現(xiàn)中,我們可以認(rèn)為,這是孫氏努力將其從臟腑層面與腎剝離開來的體現(xiàn)。從本質(zhì)上來說,孫氏所指的“腎氣”“腎陽”或許與“命門動氣說”的“命門為腎間動氣(元氣)”思想是一以貫之的,在他看來“腎氣”“腎陽”也都在兩腎之間的,但具體“腎氣”“腎陽”與命門的關(guān)系究竟如何,孫氏或許還未來的及解釋。

2.2 命門動氣說的形成過程

“命門”一詞首見于《黃帝內(nèi)經(jīng)》,其中對于命門的三處論述從臟腑的角度給予了“命門”清晰的定位,即“目”,所謂“五臟六腑之精氣皆上注于目而為之精”。而《難經(jīng)》言:“其左者為腎,右者為命門。命門者,諸神精之所舍,原氣之所系也,男子以藏精,女子以系胞,故知腎有一也。”雖然本質(zhì)上有共通之處,但二者之間的出入是命門學(xué)說中最早的一次學(xué)術(shù)爭鳴[13],自此“命門”被推上了歷史懸案的舞臺。此后的醫(yī)家在命門學(xué)說的發(fā)展方面多無建樹,到金元時期,受道家內(nèi)丹術(shù)和宋儒太極學(xué)說的影響,對“命門”理論的研究才逐漸興起,直至明代“命門學(xué)說”的結(jié)構(gòu)才較為完備,極大地豐富了中醫(yī)學(xué)理論體系[14]。

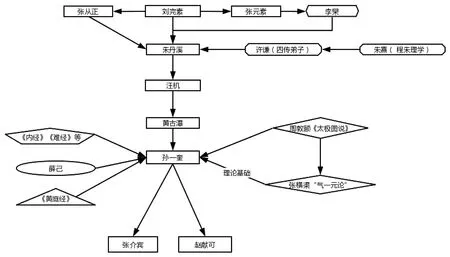

孫氏游歷廬山、三吳等地,訪問名師,經(jīng)過30余年的勤求博采、刻苦鉆研才學(xué)有所成[15]。孫氏批判地繼承各家學(xué)術(shù)思想:宋代理學(xué)家張載受《太極圖說》影響創(chuàng)氣一元論,強調(diào)氣的聚與散是萬物生長變化的主導(dǎo)[16],孫一奎以此為基礎(chǔ),提出陰陽分化之前的太極之氣可以用原氣、動氣、命門來概括[17],加之明清時期正值理學(xué)盛行,且孫氏生活于理學(xué)家朱熹故鄉(xiāng),故受理學(xué)影響尤深[18];受道家學(xué)說影響,孫氏借《易經(jīng)》中坎卦來解釋命門動氣即為坎中之陽,不可謂之火,因此指出“命門非火非水”[19];受《難經(jīng)·元氣論》“命門之氣與腎相通”的影響,孫一奎在臨證上將固護(hù)命門元氣放在十分重要的位置,用藥側(cè)重補腎,亦兼顧脾胃,命門動氣以此得到滋養(yǎng),激發(fā)人體正氣發(fā)揮“守邪之神”的功用[20]。其既師承劉完素、朱丹溪一脈[21],又是“固本培元”學(xué)派宗師汪機的再傳弟子,同時在治療上還受到薛己的影響[22],因此可以說孫一奎在明代醫(yī)家中是承前啟后的重要人物,上承薛己、汪機,下啟趙獻(xiàn)可、張景岳,于明代的醫(yī)學(xué)發(fā)展中起到了至關(guān)重要的作用[3]。見圖1。

圖1 孫一奎學(xué)術(shù)傳承

從孫氏學(xué)術(shù)的傳承關(guān)系我們可以看出,其學(xué)術(shù)思想的形成可謂博采各家之所長,結(jié)合其游歷四方的行醫(yī)經(jīng)歷我們可以發(fā)現(xiàn),孫氏是在醫(yī)療實踐中體會到了生命“活力”的重要性,才鎖定對“命門”的研究,從而最終形成了自己的學(xué)術(shù)。從孫氏青年到老年,其對各種觀點的批判與繼承,思想認(rèn)識在不斷深入與完善,學(xué)術(shù)觀點的形成還有一個過程,這或許是其“命門動氣說”提出之前,治療上將“元氣”“腎氣”同等看待的原因之一。

在《赤水玄珠·腎無痘辯》中孫氏借《難經(jīng)》之言指出呼吸根于兩腎中間之動氣,并提出“惟腎之元氣充足,則其痘始能盡出”。在《醫(yī)旨緒余·卷上·原呼吸》中,亦借此言,并提出“經(jīng)謂肺出氣,出此也;腎納氣,納此也”。可見肺出氣、腎納氣均與“命門動氣”密切相關(guān),同時借滑壽“腎司闔辟”之言,并注釋“闔辟”為“原氣”,也就是說腎主納氣的功能是通過腎中元氣的激發(fā)、推動而進(jìn)行的。由此看來孫氏雖提出了“命門動氣說”,但在根本上并未擺脫“腎命”之束縛。

《難經(jīng)》將命門轉(zhuǎn)化到“腎為先天之本”的功能上,雖為孫一奎提出“命門動氣說”提供了一定的理論基礎(chǔ)。但孫氏以《黃帝內(nèi)經(jīng)》《難經(jīng)》等醫(yī)學(xué)經(jīng)典為其研究的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則,其書中對于“命門”的闡釋無不基于中醫(yī)經(jīng)典,諸如《難經(jīng)·三十九難》曰:“命門者,精神之所舍也,男子以藏精,女子以系胞,其氣與腎通,故言臟有六也”,其中“命門”與“腎”相通之類的論述,讓我們很難將“腎”與“命門”完全分割開來。縱觀中醫(yī)學(xué)術(shù)長河,“命門學(xué)說”本就是千古懸案,于《黃帝內(nèi)經(jīng)》《難經(jīng)》為指導(dǎo)的中醫(yī)學(xué)術(shù)大背景下是很難將其完全分割開來的,故此可視為沖突形成的又一原因。

2.3 理論上的抵牾不影響實踐

孫氏學(xué)術(shù)思想以“命門動氣說”為核心,但在臨證治療中多代之以元氣,從三焦入手探析元氣受損之病癥,將“命門-元氣-三焦”相互串聯(lián)。縱覽《孫氏醫(yī)案》,僅有《三吳治驗·又令孫女龜背·一百四十一》中出現(xiàn)過“命門”一詞,其余再無提及,“原氣”“動氣”二詞亦未提及。“命門”作為“命門動氣說”的核心、關(guān)鍵,在其醫(yī)案中卻僅有一處提及,可見孫氏的“命門”雖有此理,但未有此用。反觀“上焦”“中焦”“下焦”等詞匯卻出現(xiàn)頻繁,共計73次,可見孫氏在具體問題中分析中以三焦為主。《孫氏醫(yī)案》共載398案,其中與下元不足有關(guān)的案例共計16案,占比不足5%,在治法上均涉及“溫補下元”,但也不局限于溫補。或許孫氏提出“命門動氣說”,僅僅是為了將“太極-命門-腎間動氣-原氣-三焦”等理論相互聯(lián)系,解決生命、理論層次上的問題,還未真正地發(fā)揮出指導(dǎo)臨床實踐的作用。

《難經(jīng)》中雖然提出了“右腎命門”的觀點,與孫氏相悖,不過在《難經(jīng)·六十六難》言:“臍下腎間動氣者,人之生命也,十二經(jīng)脈之根本也”,這一論述雖未解釋命門與腎間動氣二者之間的關(guān)系,但卻也強調(diào)了腎間動氣的重要性。同時,孫一奎以前歷代的命門學(xué)說雖然對腎與命門關(guān)系上仍有許多模糊認(rèn)識[23],但他們所強調(diào)的無非就是兩個方面,其一為腎間動氣為生命活動的天真本原之氣,其二為命門元氣是生命活動之本,具有生命原始動力的內(nèi)涵[24],作為生命的本源,其均可同等看待。由此可見,于當(dāng)時的中醫(yī)學(xué)術(shù)背景下,無論是補“下元”亦或是補“腎氣腎陽”,其本質(zhì)都是在強調(diào)生命之本源的重要性,兩者實則異名同類。

從孫氏主要著作的整體內(nèi)容來看,《赤水玄珠》以病證為題,引各家之說,以明證為主[25],是其對學(xué)習(xí)內(nèi)容整理和總結(jié);《孫氏醫(yī)案》則涵蓋了孫氏主要的臨證治驗;而《醫(yī)旨緒余》更多的是對醫(yī)學(xué)理論的闡釋,是在其臨證和分析后總結(jié)提出的深層次的理論。因此從內(nèi)容而言,我們認(rèn)為《赤水玄珠》與《孫氏醫(yī)案》中諸多內(nèi)容的形成或許均早于《醫(yī)旨緒余》,但是在孫氏提出“命門動氣說”后,也已無法對之前著作、醫(yī)案中的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一完善了;從實踐角度而言,“命門動氣說”并未真正在其本人的臨床實踐中發(fā)揮出指導(dǎo)作用,且從生命的本源角度,二者是可以同等看待的,故也沒有進(jìn)行完善的必要。由此可見理論上的抵牾并不影響實踐。

3 源由歸結(jié)與展望

我們總結(jié)孫氏“命門動氣說”與其治法有所沖突的原因有三,其一,孫氏學(xué)術(shù)觀點的形成并非一蹴而就,從青年到老年其對各學(xué)說的批判繼承及其思想的完善和成熟,導(dǎo)致其學(xué)術(shù)觀點的革新和變化。而從本質(zhì)上來說,孫氏所指的“腎氣、腎陽”與其“命門動氣說”的思想是一以貫之的。但其間的關(guān)系究竟如何,孫氏并未來得及解釋。其二,于中醫(yī)學(xué)術(shù)大背景下,“命門”與“腎”二者關(guān)系密切,難以將其完全割裂開來。其三,“命門動氣說”的提出或許是為了解決生命、理論層次上的問題,而實踐并不局限于此,雖然從理論的角度上兩者相互抵牾,但二者在實踐中,兩者具有統(tǒng)一性,都是在強調(diào)生命本源的重要性。對孫氏“命門動氣說”與治法有所沖突的原因進(jìn)行探析,可以更好的把握孫氏的學(xué)術(shù)內(nèi)涵以指導(dǎo)臨床實踐,對于今天《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》中“腎”與“命門”關(guān)系的重構(gòu)有重要參考價值,對后世有一定啟發(fā)。