家庭資本與社會階層

徐莉,冀曉曼

摘要:隨著 “二代現象”“階層固化”等社會現象的熱議,家庭資本是否影響個體社會階層的獲得引起人們思考。本研究基于CGSS2017調查數據,利用多元線性回歸分析方法,從家庭經濟資本、家庭文化資本、家庭社會資本三個方面考察其對子代社會階層獲得的影響。研究發現,家庭經濟資本對社會高階層獲得有顯著促進作用;家庭文化資本中,母親教育程度對子代社會階層獲得有積極作用,但隨時間推移這一作用的顯著性消失;家庭社會資本中,母親的職務級別對于子代社會階層獲得具有積極作用,這一作用同樣隨時間推移不再具有顯著性。

關鍵詞:家庭經濟資本;家庭文化資本;家庭社會資本;社會階層

文章編號:2095-5960(2021)02-0072-08;中圖分類號:C913.1;文獻標識碼:A

一、問題的提出

近年來,“X二代”“原生家庭”等詞匯成為社會關注的熱點。十年間,雖然農民群體教育結構得到改善,但其相對收入水平和社會地位卻呈下降趨勢。[1]“寒門是否真的再難出貴子”引起社會熱議。社會分層與社會流動研究一直是社會結構研究的主流話題,而研究“X二代”問題背后隱藏的家庭資本對社會階層獲得的影響具有重要的現實意義。學界普遍認為,家庭資本可以通過子女教育實現優勢地位的代際傳遞,吳愈曉通過CGSS2010~2015年的數據發現,越年輕的世代,城鄉居民之間擁有大學及以上的比例差距越大,父母職業地位越高或父母教育程度越高的群體擁有大學及以上學歷的比例相對于其他群體的優勢越大,優質教育資源在城市的聚集導致城鄉學生高等教育獲得的差異,教育競爭日漸激烈則使得擁有充足經濟資源、文化資本和社會資本的高階層家庭的相對優勢進一步提高。[2]本研究在基于已有研究成果的基礎上,利用CGSS2017數據,采用多元回歸分析方法,從家庭經濟資本、文化資本和社會資本三個角度出發,進一步探索家庭資本對社會階層獲得的影響,并在此基礎上探尋實現社會階層向上流動的有效途徑。

二、研究假設

家庭資本對子代社會階層獲得的影響主要通過家庭資本的代際傳遞效應。在既往研究中,有學者發現社會資本代際傳遞主要表現為父母在子女成長過程中為其提供優質的教育資源,為子女就業提供決策參考并幫助其疏通就業渠道,通過各種社交形式將父輩自己的社會關系網絡傳遞給子女。并認為社會資本代際傳遞的基礎條件是“差序格局”和“倫理本位”的傳統社會結構,而對社會資源的競爭推動了社會資本代際傳遞。[3]研究還發現,父輩收入對子代收入有顯著的正向影響,并且這種代際傳遞趨勢在不斷加強。[4]在農村,物質資本、社會資本、家中勞動力平均受教育年限、家中勞動力人數均對農民收入具有顯著的正向影響,其中物質資本、社會資本和勞動力平均受教育年限是造成農民收入差距的主要因素。[5]而且農村貧困家庭通過人力資本的代際傳遞導致貧困代際傳遞。[6]在該領域最具影響力的布迪厄將資本劃分成經濟資本、文化資本和社會資本,認為資本在社會的交換系統中,是作為一種社會關系而運作的,不同類型的資本之間可以相互交換。“社會資本”本身就是一種通過對“體制化關系網絡”的占有而獲得的實際的或潛在的資源集合體。[7]擁有較多資源的家庭在一般情況下更可能為子女提供優質的生活條件及教育環境,讓子代在專業能力及社會認知方面具備更多優勢,這對個體人格的形成與發展以及能力的培養有著重要的積極作用。[8]經濟資本方面,貧困代際傳遞理論是學界的一項重要研究成果。社會學家將貧困在代際間傳遞這一社會現象歸納為“貧困人口代際傳遞”,即貧困以及導致貧困的相關因素可以由父輩傳遞給子輩,出現貧困沿襲現象。1978年,Atkinson等學者通過對英格蘭307對父子的收入數據分析發現,1975年父親的收入與1975~1978年子輩收入的相關系數為0.17。[9]2005年,王海港通過研究發現,中國城鄉居民1988年和1995年的代際收入彈性系數分別為0.384和0.424。[10]客觀體現出家庭經濟資本的代際傳遞效應。文化資本方面,袁勇我分析了文化資本的代際傳遞機制,沿用布迪厄關于文化資本具體化、客觀化、制度化的三種分類方式,發現具體化文化資本直接促進青少年的學業表現,制度化文化資本和客觀化文化資本通過促進具體化文化資本的累計間接促進青少年的學業表現。[11]社會資本方面,社會成員家族的傳統文化是產生社會資本代際傳遞的宏觀背景,近鄰效應是社會資本代際傳遞的環境條件,社會資本代際傳遞的直接原因是人際關系的社會交換。[12]總結以往對家庭經濟資本、文化資本、社會資本的相關研究,不難得出一個基本的論斷,家庭資本的代際傳遞對子代社會階層獲得存在顯著影響。資本的代際傳遞效應造成子代在先天資本占有量上存在差異,并通過影響子代成長環境等因素來影響其社會地位、社會階層的獲得。基于上述分析,提出以下研究假設:

H1:家庭經濟資本占有量越豐厚,子代社會階層越高。

H2:家庭文化資本質量越高,子代社會階層越高。

H3:家庭社會資本積累越豐富,子代社會階層越高。

三、研究設計

(一)數據來源

文章采用 CGSS2017年的調查數據,在數據整理后共對1596個樣本進行了分析,以子代目前社會階層感知為因變量,性別、年齡、學歷、戶籍、收入等個體特征為控制變量,家庭經濟資本、文化資本、社會資本為自變量,探索家庭背景對社會階層獲得的影響。

(二)變量操作化

1.因變量。本文中的因變量為社會階層。在CGSS2017調查問卷中選取“(A43a)綜合看來,在目前這個社會上,您本人處于社會的哪一層?”另外,為進一步討論家庭經濟資本、文化資本、社會資本對子代社會階層的影響,本研究將“(A43b)綜合看來,您本人十年前處于社會的哪一層?”作為因變量,比較分析家庭資本對子代十年前社會階層及目前社會階層的影響的差異性。

2.自變量。本文中的自變量有三個: 家庭經濟資本;家庭文化資本;家庭社會資本。

(1)家庭經濟資本的測量,在CGSS2017調查問卷中選取“(A64)您家的家庭經濟狀況在所在地屬于哪一檔”。

(2)家庭文化資本的測量,在CGSS2017調查問卷中的選取問題分別是:“(A89b)您父親的最高教育程度”和“(A90b)您母親的最高教育程度”。

(3)家庭社會資本的測量,在CGSS2017調查問卷中的問題分別是:“(A89f)您父親的職務級別”和“(A90f)您母親的職務級別”。

3.控制變量。根據以往研究經驗,本研究將性別、年齡、學歷、戶籍、收入等人口學特征作為控制變量,其中性別和戶籍為二元虛擬變量,年齡用2017與出生年份的差值得到。性別方面,女性賦值為0,男性賦值為1;戶籍方面,農業戶口賦值為0,非農業戶口賦值為1。另外,為避免收入差距過大帶來的異常波動,將收入取對數后納入模型。具體的變量及其賦值見表1。

(三)模型

本研究因變量為連續變量,因此采用(OLS)一般線性回歸模型分析家庭背景對子代社會階層的影響。以因變量與控制變量的回歸模型作為基準模型,通過不斷加入變量,最終建立完全模型。

四、研究結果

(一)描述性統計分析

首先對本研究中所涉及變量進行描述性統計分析,變量的描述統計結果如表2所示。從表2中可以看出,在因變量子代社會階層方面,受調查民眾目前社會階層感知的均值為4.375,整體不足社會中層水平。另外,為深入觀察受訪群體的社會階層狀況,本文對受調查民眾十年前社會階層感知情況也進行了分析,結果顯示受調查民眾十年前社會階層感知的均值為3.915(3.915<4.375<5),雖然整體上仍平均不足社會中層水平,但比較十年來的社會階層變化可以發現受訪群體整體上實現了社會階層的向上流動。就解釋變量來說,家庭經濟資本方面,家庭經濟狀況的均值為2.675(不足當地平均水平),說明調查對象整體經濟狀況一般。父親教育程度的平均值為3.85(小學和初中之間),說明被調查者父親的文化水平整體上偏低。母親教育程度的平均值為3.199(小學和初中之間),可以看出整體上被調查者母親的文化水平低于父親的文化水平,且文化水平同樣不足初中學歷。收入取對數后均值為10.718,表示受調查對象整體收入水平在四萬五左右。政治面貌的均值為1.364,說明受調查對象整體群眾居多。

(二)多元回歸分析

1.家庭資本與子代社會階層的關系

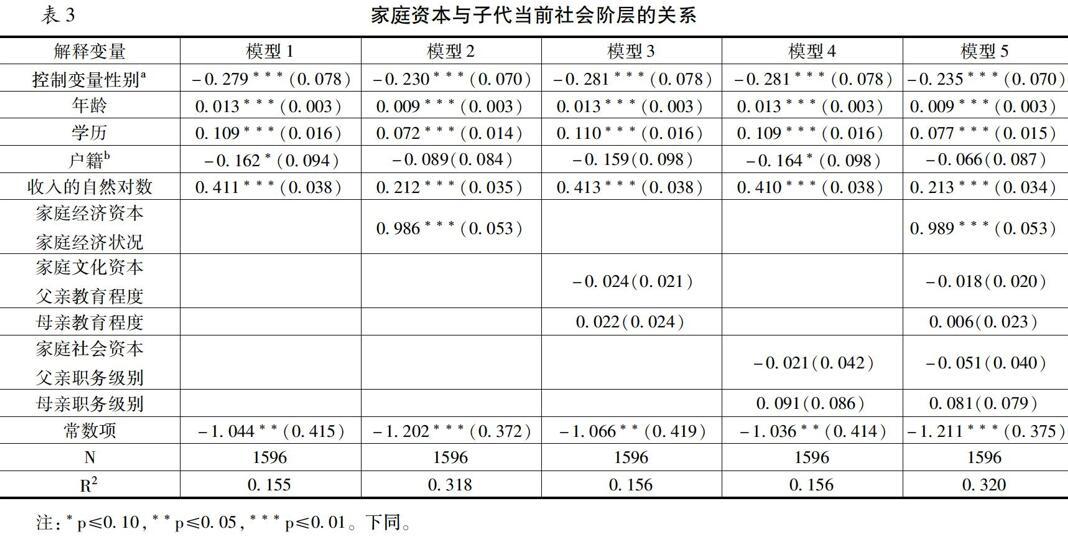

本文的研究目的是要考察家庭資本是否會對個體社會階層獲得產生影響,通過經濟資本、文化資本、社會資本的代際傳遞,解釋來自不同家庭的個體在社會階層獲得上的差異性。為了更加清楚地解釋各相關自變量對于子代社會階層獲得的影響,本文以子代目前的社會階層感知為因變量,通過不同因變量的回歸結果比較分析家庭背景對子代社會階層獲得的影響。分別依次構建了5個模型,模型1先加入控制變量,模型2加入家庭經濟資本變量,模型3加入家庭文化資本變量,模型4為加入家庭社會資本變量,模型5為全模型。通過多個多元回歸模型的比較,更加準確地分析家庭資本對子代社會階層獲得的影響。表3為以子代當前社會階層感知為因變量的回歸結果分析。

由表3可以看出,模型1主要考察個體性別、年齡、學歷、戶籍、收入等人口學特征因素對其當前社會階層獲得的影響。統計結果表明,年齡、學歷、收入均對個體十年前社會高階層的獲得具有顯著促進作用。具體來看,在性別方面,以女性為參照群體考察性別對社會階層獲得的影響,發現男性在社會階層的獲得上低于女性,且在P<0.01上通過了顯著性檢驗;年齡方面,年齡越大往往越能夠獲得更高的社會階層,且在P<0.01上通過了顯著性檢驗;學歷方面,學歷越高越能獲得較高的社會階層,且在P<0.01上通過了顯著性檢驗;戶籍方面,以農業戶口為參照群體考察戶籍對社會階層獲得的影響,擁有農業戶口的群體表現出更高的社會階層獲得,在P<0.1上通過了顯著性檢驗;收入方面,收入越高的群體往往所屬社會階層越高,且在P<0.01上通過了顯著性檢驗。關于農業戶口群體反而擁有更高社會階層這一結果,已有學者在研究中指出,中國的認同階層與客觀階層存在較大差異[13],農村居民認同于上層階層的比率反倒大于城市居民,是農村居民的同質性較強、城市居民的異質性較強導致了這一現象。[14]模型2控制了性別、年齡、學歷、戶籍、收入等人口學特征,加入家庭經濟狀況來考察家庭經濟資本對子代社會階層獲得的影響。結果發現,個體家庭經濟狀況越好越表現出較高社會階層獲得。在控制變量方面,性別、年齡、學歷、收入與社會階層仍具有顯著相關作用,并均在P<0.01上通過了顯著性檢驗,但影響程度均相較加入家庭經濟狀況變量之前有所減弱。另外,戶籍對子代社會階層獲得的影響在加入家庭經濟資本這一解釋變量后不再具有統計顯著性。從模型2可以看出,家庭經濟資本對子代社會階層獲得具有顯著促進作用,假設1成立。模型3在模型1控制變量的基礎上加入家庭文化資本這一變量組,結果表明,父母雙方的教育程度并不對子代社會階層獲得具有顯著作用,戶籍這一控制變量在加入家庭文化資本這一解釋變量后不再具有統計顯著性。模型4在模型1基礎上加入家庭社會資本這一變量組,結果顯示父母雙方的職務級別并不對子代社會階層獲得具有顯著作用,且表現出農業戶口擁有更高社會階層(P<0.1)。

模型5是將家庭經濟資本、文化資本、社會資本變量組和控制變量一同納入其中的全模型,可以完整反映出本研究的各變量對子代社會階層獲得的影響。從人口學特征因素來看,女性比男性具有更高的社會階層認同。早在2015年敖杏林基于CGSS2010(家戶卷)調查數據就發現,客觀社會經濟地位明顯弱于男性的農村婦女,在主觀上卻傾向更高的階層認同。并通過進一步數據分析發現,由于農村婦女背負著成就自我和奉獻于家庭的雙重期待,使得那些有工作有收入又養育兒子的已婚農村婦女,相對于其他無工作、無黨籍、沒有兒子的婦女更容易做出較高的階層認同。[15]2017年,李磊等人也通過研究發現,我國女性的幸福感顯著高于男性且男性幸福感較低,部分源于社會對于男性的期望較高,而更深層次的是對于女性的歧視。[16]因此,本文認為,就社會中存在的性別差異來說,男女的社會分工不同,面臨的社會期待不同,在社會上承受的社會壓力來源不同,男性相較于女性可能承擔更多養家、升職等社會外界壓力,承擔的社會期望更高,從而使得男女對于社會階層的認同存在顯著性別差異。對于其他控制變量,年齡、學歷、收入與社會階層獲得之間存在顯著正相關,戶籍對社會階層獲得的影響并不顯著,年齡越大、學歷越高、收入越多的個體,所認同的社會階層越高。研究結果表明,家庭經濟資本對子代社會階層獲得存在顯著促進作用,家庭經濟狀況越優越,子代越能夠獲得較高的社會階層,經濟資本的代際傳遞利于子代社會階層的提升。該結果驗證了假設1,而家庭文化資本及社會資本在研究結果中表現出與子代社會階層沒有顯著作用,即假設2、假設3不成立。為更加清楚了解其中的原因,本研究又以子代十年前社會階層認同為因變量建立回歸模型,進一步討論家庭經濟資本、文化資本、社會資本與社會階層的關系。

2.家庭資本與子代社會階層關系的進一步討論

(1)本文首先以子代十年前的社會階層感知為因變量,同上文一樣分別依次加入控制變量、家庭經濟資本變量、文化資本變量、社會資本變量構建5個回歸模型,回歸結果如表4所示。通過對比表3與表4中的多個多元回歸模型,更加準確地分析家庭資本對子代社會階層獲得的影響。

表4中,模型Ⅰ主要考察個體性別、年齡、學歷、戶籍、收入等人口學特征因素對其十年前社會階層獲得的影響。由表4的統計結果可以看出,在性別方面,同樣是女性有更高的社會階層認同(P<0.01)。年齡、學歷及收入方面,也表現出年齡越大、學歷越高、收入越多越傾向獲得更高的社會階層(P<0.01)。戶籍方面,非農業戶口的群體擁有更高的社會階層獲得(P<0.05)。可以看出,個體的性別、年齡、學歷、收入等特征對其社會階層獲得的影響,不論是當前還是十年前,都存在顯著影響,且影響方向不變,但戶籍卻表現出與模型1中不同的影響趨勢。模型Ⅱ考察家庭經濟資本對子代十年前社會階層獲得的影響,結果與基準模型類似,除戶籍影響有所差異外,其余解釋變量表現出與在模型2中同樣的影響趨勢。模型Ⅲ考察家庭文化資本對子代十年前社會階層獲得的影響,結果顯示在控制了人口特征因素變量后,父親教育程度對子代十年前社會階層獲得沒有顯著作用,但母親教育程度卻對子代十年前社會階層獲得有顯著促進作用(P<0.05),在一定程度上驗證了假設2。模型Ⅳ考察了家庭社會資本對于子代十年前社會階層獲得的影響,結果表明,父親的職務級別對子代十年前社會階層獲得并沒有顯著作用,而母親的職務級別對子代十年前社會階層獲得表現出顯著的促進作用(P<0.05),這在一定程度上驗證了假設3。可以看出,不論是家庭文化資本還是家庭社會資本,均表現出母親對子代的顯著影響。實際上學者蔡蔚萍在2016年基于CGSS2010數據研究了母親對子代教育獲得和社會地位獲得的影響,發現母親的受教育程度、職業地位對子代的教育獲得和地位獲得有顯著正向影響。[17]就全模型Ⅴ來說,在加入控制變量、家庭經濟資本變量、家庭文化資本變量、家庭社會資本變量后,結果顯示家庭文化資本對子代十年前社會階層獲得沒有顯著影響,家庭社會資本方面,母親的職務級別對子代十年前社會階層獲得有促進作用(P<0.1)。控制變量方面,性別上表現為女性擁有更高的社會階層認同,戶籍上表現為非農戶口擁有更高社會階層獲得,年齡、學歷、收入仍表現為對子代十年前社會高階層獲得有顯著促進作用。另外,家庭經濟資本的正向影響趨勢依然存在。[18]

(2)為了進一步觀察家庭經濟資本、家庭文化資本、家庭社會資本三個方面對子代社會階層感知的動態影響,本文以“子代目前的社會階層感知”作為被解釋變量,控制變量中加入“子代十年前的社會階層感知”,最終回歸結果如表5所示。

由表5可以看出,在控制了個體人口特征變量及“子代十年前階層感知”后,只有家庭經濟資本對子代社會階層獲得具有顯著促進作用,家庭文化資本和家庭社會資本對子代社會階層獲得的影響不再具有統計上的顯著性。

基于以上回歸結果,本文認為,家庭經濟資本的代際傳遞效應使得家庭條件優越的個體更容易獲得較高社會階層,這種促進作用是顯著且一直客觀存在的,而家庭文化資本及家庭社會資本對子代目前社會階層獲得沒有顯著影響。但母親受教育程度及職務級別卻對子代十年前社會階層有促進作用,這一發現表明,越年輕,母親對子女的影響越多,隨著年齡增長,個體自身能力得以發展,從而使得母親角色對子代社會階層獲得的促進作用逐漸不再顯著。張翼指出,人們的心理認同階層會發生歷史性變化,隨社會轉型或社會發展和進步而變化,這一變化一方面可能源于社會轉型與客觀階層的變化,另一方面可能源于社會觀念與意識形態的變化。[14]當今社會是信息爆炸的時代,隨社會科技發展,個人獲取信息的來源范圍和速度都大大提升,之前獲取信息可能是“聽到的”“看到的”,現在可能是“搜到的”。之前可能母親的話語影響力更大,之后隨個人獲取信息能力的提升,人們有更多自己的思考和判斷,社會觀念發生變化,母親對子代的影響作用也發生變化。

五、結論與討論

本研究強調家庭背景對社會階層獲得的促進作用,基于大樣本調研數據,運用多元回歸模型對家庭背景與社會階層獲得進行了實證研究。結果表明:家庭經濟資本對社會高階層獲得有顯著促進作用;家庭文化資本中,母親教育程度對子代社會階層獲得有積極作用,這一作用隨時間推移變得不再顯著;家庭社會資本中,母親的職務級別對于子代社會階層獲得具有積極作用,且隨著時間推移這一作用的顯著性消失。鑒于此,本文認為對階層固化現象的考察不僅要關注個體本身,更要考察家庭背景,即資本代際傳遞效應背后的個體家庭因素。資本的代際傳遞效應會加重階層固化,家庭背景差異,尤其是家庭經濟資本的差異所致的階層固化應該成為考察個體社會階層流動差異的重要維度。資本的代際傳遞不利于來自底層家庭的個體實現社會階層的向上流動,需要引起各方關注。基于以上結論,本文嘗試提出以下建議。

第一,基于家庭背景對社會高階層獲得有顯著的促進作用這一發現,政府應減少對資本代際傳遞的政策性庇護,積極營造一個機會公平合理的社會制度環境來保證競爭的公平性。這就要求政府適時出臺相應政策,從整體上保障社會上的個體具有充分競爭的機會,減少對體制內干部職工子女的政策性傾斜,減少對人才市場的人為干預,充分發揮市場活力。就個體而言,首先要引導個體認識到資本代際傳遞對社會階層向上流動的積極作用,個體可以通過努力積累資本,為自身及后代實現向上流動帶來資本優勢。傳統的中國父母很重視子女的物質需求及發展需求,包括子女的衣食住行、成家立業、結婚生子等各種大小事宜。結合這一社會事實,筆者認為可以將資本代際傳遞對社會階層向上流動的促進作用作為激勵個體發奮圖強、力爭上游的動力,為個體在奮斗過程中提供能量,從而也為社會帶來活力。其次要充分發揮資本代際傳遞效應的優勢,來自社會“優勢資本”家庭的個體有一定的示范作用,如果把控得當,在保證公平的前提下,充分發揮優秀個體的模范帶頭作用,引導弱勢群體成長,幫助他們最終實現社會階層的向上流動。

第二,基于家庭經濟資本對促進子代社會高階層獲得的重要作用這一發現,為促進社會弱勢群體的向上流動,應積極發揮家庭經濟資本的作用,實現以家庭經濟狀況為突破口,帶動家庭整體社會階層的提升,實現社會階層向上流動。就業仍是實現經濟資本積累的最有效途徑。政府層面,一是可以通過積極的稅收制度及收入政策幫扶底層家庭提高相對收入水平,實現家庭富裕,進而為子代提供良好的生活學習環境,最終幫助底層群體實現社會階層的向上流動;二是國家機關單位應當優化招聘機制,公開、公正、公平地進行人才招納,讓每一個社會成員都有機會通過自己的努力競爭上崗;三是實施積極的就業創業政策,提供更多的就業機會幫助底層群體積累經濟資本。企業層面,要擴寬招聘信息發布渠道,在滿足企業招聘數量的情況下,大力提升職工就業質量,改善薪資條件。總之,個人可以通過自身不懈努力、積極就業創業等來改善自己的就業狀況,有效進行經濟資本累積。

第三,基于家庭文化資本及家庭社會資本對社會高階層獲得有一定積極影響這一研究發現,以及根據布迪厄關于“社會資本”的理解,筆者認為可以通過擴大社會弱勢群體,尤其是女性群體的“體制化關系網絡”幫助其增加社會資本的占有。對個體成長來說,學校是其構建“體制化關系網絡”的第一空間。葉曉陽等指出來自社會優勢階層家庭的學生更可能進入精英院校,并且教育質量對學生選擇市場化部門就業的概率和工作起薪有顯著的正向影響。[19]鑒于此,筆者認為要努力實現教育公平,這一公平主張過程公平、機會公平,而不是以分數為基準的結果公平,爭取讓每個學生都有機會接觸到優質的教育資源。其次,要努力提高教育質量幫助個體優化,切實提高個人能力與素養,為其自身積累資本提供能力保障。

當然,本研究僅就家庭資本對社會階層的影響進行了初步探索,仍存在不足之處。首先,由于本文采用的是剔除缺失值后的橫截面調查數據,無法獲得追溯性資料,并且樣本的分布不均,易造成一定程度的統計結果偏差。另外,“中國綜合社會調查”的數據是綜合性的社會調查數據,涉及面較廣,加上學術界對各家庭資本的測量也未有一個統一的標準,使得本研究在變量的選擇及使用上稍顯粗糙。不過,本研究結果仍具有較強的現實意義,當前的中國社會存在明顯的階層代際傳遞現象,需要社會各界一同努力才能營造一個和諧公平的社會環境,構建一個充滿活力的社會。

參考文獻:

[1]田豐.逆成長:農民工社會經濟地位的十年變化(2006~2015)[J].社會學研究,2017,32(3):121~143;244~245.

[2]吳愈曉.社會分層視野下的中國教育公平:宏觀趨勢與微觀機制[J].南京師大學報(社會科學版),2020(4):18~35.

[3]成偉,牛喜霞,遲丕賢.社會資本代際傳遞之研究[J].華東理工大學學報(社會科學版),2013,28(1):1~9.

[4]李力行,周廣肅.代際傳遞、社會流動性及其變化趨勢——來自收入、職業、教育、政治身份的多角度分析[J].浙江社會科學,2014(5):11~22;156.

[5]趙寶福,黃振國.農戶收入決定及其區域差異——基于2011年中國社會狀況綜合調查數據的實證分析[J].商業研究,2015(1):97~103.

[6]闕祥才,舒黎.人力資本視域下的農村家庭貧困代際傳遞研究——基于武漢市J鄉的調查[J].華中農業大學學報(社會科學版),2017(6):27~34;149.

[7]P. Bourdieu. “The Forms of Social Capital” In: J. G. Richardson, Ed., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[J].New York:Greenwood Press, 1986:241~258.

[8]林相森,李湉湉.寒門何以出貴子——教育在阻隔貧困代際傳遞中的作用[J].江西財經大學學報,2019(5):10~21.

[9]A.B. Atkinson & C.G. Trinder & A.K. Maynard. Evidence on Intergenerational Income Mobility in Britain[J]. Economics Letters, 1978,1(4):383~388.

[10]王海港.中國居民收入分配的代際流動[J].經濟科學,2005(2):18~25.

[11]袁勇我.文化資本的代際傳遞機制分析[J].云南行政學院學報,2019(1):149~154.

[12]何匯江,曹亞星.社會資本代際傳遞機制的理論探討.鄭州航空工業管理學院學報,2015,33(3):15~21.

[13]孫計領,王國成.階層認知偏差對再分配偏好和幸福感的影響研究[J].江西財經大學學報,2019(2):36~47.

[14]張翼.中國社會階層結構變動趨勢研究——基于全國性CGSS調查數據的分析[J].中國特色社會主義研究,2011(3):65~74.

[15]敖杏林.影響農村婦女階層認同的諸因素分析[J].社會發展研究,2015,2(4):166~182;241.

[16]李磊,劉鵬程,孫婳.男性與女性,誰更幸福[J].統計研究,2017,34(7):82~93.

[17]蔡蔚萍.家庭背景中母親對子代教育獲得和社會地位獲得的影響[J].廣州大學學報(社會科學版),2016,15(4):63~69.

[18]馬宇,安曉慶.匯率變動、收入差距與經濟增長——基于不同經濟發展階段的實證研究[J].經濟學家,2018(9):78~87.

[19]葉曉陽,丁延慶.擴張的中國高等教育:教育質量與社會分層[J].社會,2015,35(3):193~220.

Family Capital and Social Class

- Empirical research based on CGSS2017 survey data

XU Li,YI Xiaoman

(Department of Ethnology and Sociology,South-Center University For Nationalities,Wuhan,Hubei 430074,China)

Abstract:With the concerns of social facts such as the “second-generation phenomenon” and “stratum consolidation”, whether family capital affects the acquisition of individual social classes arouses peoples thinking. Based on the CGSS2017 survey data, this research uses multiple linear regression analysis methods to investigate the influence of family capital on the social class of offspring from three aspects: family economic capital, family cultural capital, and family social capital. The study found that the family economic capital has a significant effect on the acquisition of the upper class of society. In the family cultural capital, the mothers education level has a positive effect on the social class of the offspring, but the significance disappears over time. In family social capital, the occupation level of the mother has a positive effect on the social class of the offspring, and this effect is also no longer significant over time.

Key words:family economic capital;family cultural capital;and family social capital;social class

責任編輯:吳錦丹 吳錦丹 蕭敏娜 常明明 張士斌 張建偉 張領

貧困與發展《貴州財經大學學報》2021年第2期總第211期《貴州財經大學學報》2021年第2期總第211期貧困與發展

收稿日期:2020-09-14

基金項目:國家社會科學基金重大項目“精準扶貧戰略實施的動態監測與成效評價研究”(16ZDA022)。

作者簡介:徐莉(1976—),女,湖北宜昌人,社會學博士,中南民族大學民族學與社會學學院副教授,碩士生導師,研究方向為經濟社會學;冀曉曼(1994—),女,山東菏澤人,中南民族大學民族學與社會學學院,社會學碩士,研究方向為經濟社會學。