重溫初心之焰 再現東方之光

——評周湘林管弦樂作品《鮮紅的太陽》

文/李露莎

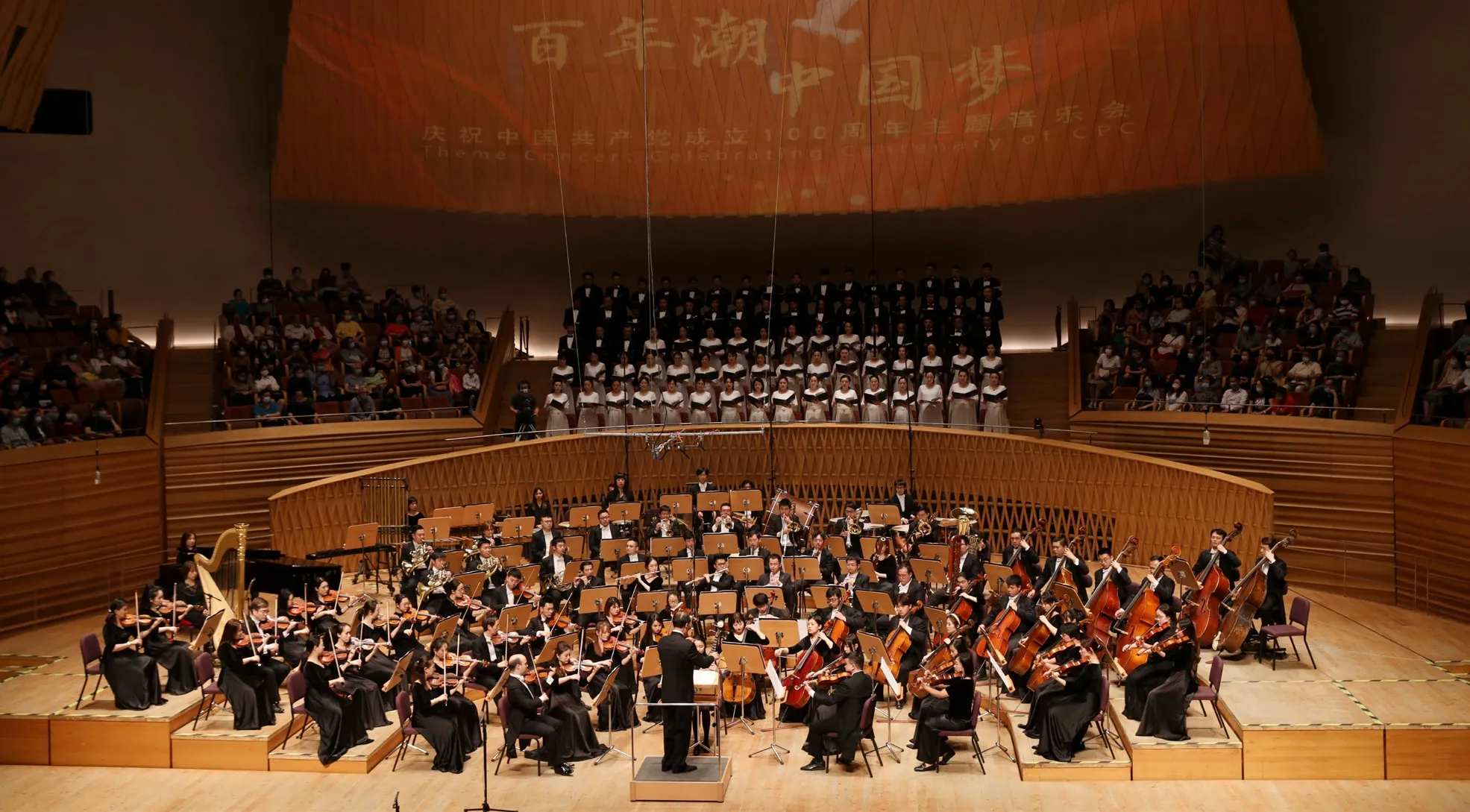

1921年,在中國通向世界的窗口和東方第一大城市——上海,誕生了挽救整個國家于危難的中國共產黨,中國人民從此有了光明的引導和希望的未來。一百年后的上海,2021年5月10日,一場以“百年潮·中國夢——慶祝中國共產黨成立100周年主題”的音樂會作為第37 屆上海之春國際音樂節閉幕演出在上交音樂廳上演。觀眾跟隨著熟悉的紅色經典片段,在《紅旗頌》《延安頌》《紅梅贊》《春天的故事》《唱支山歌給黨聽》等充滿不同時代特色的音樂里重溫黨的奮斗歷程,還有一代代中國人對祖國、對黨的赤子之心。

作為閉幕音樂會壓軸的唯一一部首演作品,管弦樂《鮮紅的太陽》以其恢弘、溫暖的主題,承接起現場被一系列經典所喚醒的歷史記憶,在逐層推進的動力性發展中將整個音樂會推向了高潮,氣貫長虹。作為一部新作,與同場其他作品相比,其聽覺體驗當然是非常不同的,體現在主題旋律、和聲、音色等音響結構方面明確可感的新穎、立體、飽滿,而在情感體驗層面,它與之前的音樂則是銜接且遞進的,一脈相承的真摯、赤誠和堅定,讓觀眾在不知不覺中從陶醉感懷過渡到對革命理想初心的回響,喚起人們對于一路劈破斬浪、不斷創造矚目奇跡的中國共產黨的崇敬與感恩,還有跟著共產黨奮進未來的新時代的信念和仰望。觀眾們經久不息的熱烈掌聲和專家們對音樂的高度評價,都無疑說明這部作品真實地抓住了每一個聽眾的內心,它充足的情感張力和考究的技術運用,使得普通觀眾和音樂專家都能從各自的視角實現深層共鳴。

一、聽覺-視覺:直觀和想象的連通

從現場聽覺感受而言,作品從音樂形象與情境的構筑、發展到高潮推進,由三個大部分依據不同性格和敘事邏輯連接起來一路由情感貫穿,一氣呵成。

引子由鐘琴從中音區柔板奏出了核心的上行四音動機。旋律速寫線條由豎琴和木管層構成的和聲鋪墊中緩緩級進上移,云層中躍動著想要穿出的光芒。

短暫的引子之后,第一部分的(“紅太陽”)主題在D 大調上展開,這是一段極精彩的旋律,直擊人心,弦樂從容蜿蜒,頻頻接應的小三和弦,讓輝煌的全奏中始終交織著溫暖的力量。寬廣綿長的氣息,流暢變化的和聲,仿佛人在遠觀延綿起伏的群山,無怪無險,只因壯美使人動容。隨后,從大提琴到單簧管引入到同主音d 小調的中間插段旋律,兩句短小的沉靜探索,木管和銅管組緊隨著疊入,向上級進推起,直至太陽主題再現,光芒再次普照。

第二部分節拍切換到6/8。從G大調出發,一個輕快的民俗舞蹈片段作為主題素材逐漸變化發展。如果說第一段的太陽主題重在壯闊宏大的舒展旋律,第二個主題就以活潑多變的律動和色彩性的配器為最大特色。作曲家在6/8 各個小拍子輪換轉換重音,形成一些不太規整的、搖晃動蕩的節奏效果。主題從單獨的單簧管到木管組,再到整體管樂組推著主題層層漸進。在勝利的歡慶中,人們忘情地舞蹈,曾經的困境和苦難,在此刻喜悅而堅定的步伐中煙消云散。

歡騰的第二段逐層消散,四音的“太陽”主題像遠處傳來的一個號角,從圓號聲部闖入,弦樂組隨后回應。這里節拍和速度雖然與此前保持連續,但律動卻悄悄從統一的舞蹈腳步變成了幾個交錯并行的力量,向上牽引的管樂“號角”、向下翻折的弦樂組,急促下行級進的“疑問”短動機來回交織,越來越緊密。“號角”被一次次被阻斷,但愈挫愈勇,頑強地以上行四度在各個調之間游移、探索,從C 到F,bE 到bA,B 到E,最后拉著整個樂隊攀爬到最高峰。不過攀爬并未就此結束,接下來是另一座更高的山,一座起點更高的山,曲折不減,艱難不減,節拍在連續動蕩切換,掠過四個半音下行,暫歇在并不穩定的五度音程合奏上。再現的“太陽”主題姍姍來遲,伴隨著調性從內斂溫柔的bE 迂回到初始的D 調,低聲部弦樂組擴展到整個樂隊奏完輝煌的再現主題,全體來到全篇最高點——“東方紅”的旋律主題——巨大的太陽終于沖破云層,盡顯光芒,照耀天地間一切。

在作品創作構思時,自己曾找到三幅符合理想意象的“太陽”畫面:第一幅太陽在云層中穿梭,居于畫面景深的最遠處,也是最亮處,盤旋的長城為前景和中景,被陽光籠罩;第二幅,太陽的形象移出了畫面,但它向左散發的光芒成了主角,游目騁懷,萬物山川和左側冉冉升起的五星紅旗都沐浴其中;最后一幅是居于畫面正中的、剛要從海面噴薄而出的紅色太陽,它巨大而飽滿的形體即將躍出,天際和海面已完全浸潤在其溫暖與能量之中。

對照引發作曲家創作靈感的畫面回想音樂中幾個不同的太陽形象,更能從視覺和聽覺上達成連通。不過,真實作品所展現和喚起的物象、事件或情景是完全開放的,遠超過這幾幅具體畫面,通向聽眾們各自的發散想象。

二、形象-抽象:觀念和技術的合一

音樂作為一種傳情表意的藝術,相對其他門類,其語言向來以抽象見長。但不同的作曲家在處理音樂的抽象與形象的平衡時有著各自的考量,針對不同的題材、主題,也需要有精當的把握。作為對黨的百年誕辰的獻禮之作,在形象描摹、音樂風格、情感表達以及聽眾共鳴等方面,更要求作曲家從觀念層面和技術層面進行綜合性把控,可以說,《鮮紅的太陽》這部作品很好地平衡了這些問題。

從音樂材料來看,作曲家將幾個主題從結構形態、情感狀態以及象征隱喻層面聯結起來:比如,原創的“紅太陽”主題本身孕育著“東方紅”的逆向骨干架構,但作曲家將其凝練為更加簡潔有力的四音組合動機“A-E-D-A”(如譜例1)——前后兩個上行五度,首尾兩音呈八度的對稱音型,并以略有不同的形象貫穿在全曲中。第一部分在行板上以博大、溫暖的形象初現,到第三部分,形態基本保持原貌或稍作延伸(如譜例2),盡管其節奏、韻律、調性、樂器音色等一直在變化,但這個簡短的動機猶如極有穿透力的陡峭光線,勢如破竹,在縱橫交織的厚重音響中始終保持著很高的可辨認度。直接引用的主題是全曲接近尾聲處濃墨重彩的《東方紅》主題,但作曲家并不多做展開,管樂和弦樂響遏行云的大合奏僅持續民歌旋律半句,后半句便突變為快板,木管組滾滾而來的級進上行小音階急速翻騰起來,“紅太陽”主題被銅管托起,融入了被波浪席卷的整個樂隊。

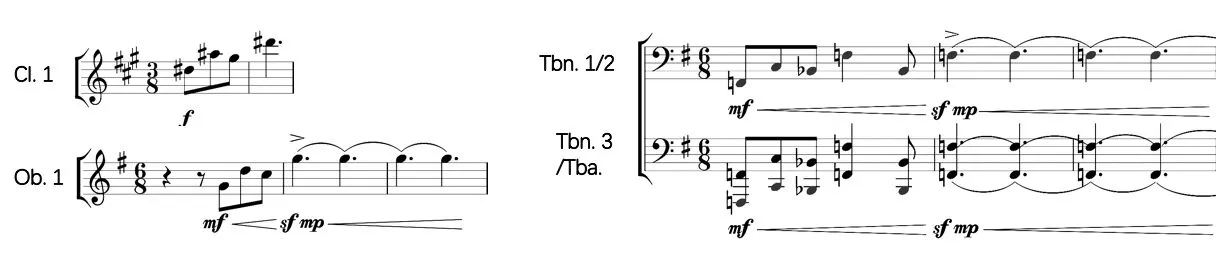

譜例1:第一段落的四音動機和“紅太陽”主題

譜例2:第三段落的四音動機

節奏節拍方面,各個段落之間暗自關聯,且張弛有度。6/8 的舞蹈樂段(第二部分)自然作為節奏最豐富多變的段落,但三拍子的律動其實從第一個主題就在醞釀,一方面功能性地撐開了旋律線的速度,也同時為之后留下伏筆。中部的6/8 拍節奏,也屢次用不規則重音、七音組、間插5/8、3/8 拍等方式形成打亂人們的心理預期,形成輕微的緊張,但又很快讓人回到原來熟悉的規則中,繼續蓄積心理勢能。

再看其結構布局,三個大段落的起承轉合形成了自然的感性邏輯結構。第一段落為一個ABA 的三部性結構,以主要主題奠定全篇的基調;第二大段將舒展的情緒暫時打破,在民俗性的舞蹈節奏中展開,一個由級進的三音列和正三和弦交疊而成的特色音高組動機(C-E-F-G)伴隨抑揚頓挫的律動,將喜悅和歡樂帶到空中遍灑大地。第三段落以“奮進”為主題。一方面它與第二大段保持節奏、速度的連接,但材料則回到第一段落,聽覺上一次次地喚起“紅太陽”的動機,在艱難和困境中百折不撓,突出重圍。并且,最后也以該主題結束,與全曲的引子形成照應,首尾貫通。

還有在配器方面,本部作品也集中顯示了作曲家的功力和匠心:樂器組縱向組合的音色融合得自然,明亮清澈,節制不浪費;樂句、樂段的橫向交接發展中,也巧妙地用連續性和對比度暗示其結構邏輯。如首段“紅太陽”主題,由短笛和整個弦樂組作為旋律聲部,其他木管樂器和銅管組在下方分別以不同的層次支撐和聲,多聲部的打擊樂和滑奏的豎琴,全部錯落有致,立體飽滿,沒有絲毫的凌亂。與此同時,《鮮紅的太陽》尤為特別的是其打擊樂的使用,作曲家一共設置了16 種打擊樂,包括定音鼓(4只),鐘琴、木琴、管鐘、馬林巴、響板、顫音琴、鳳鳴排鐘、吊鈸、對鈸、康加鼓、邦戈鼓、鈴鼓、大鼓、小軍鼓、三角鐵,并將它們布置在7 個聲部。第二個大的舞蹈段落中,鈴鼓、邦戈鼓、木琴、馬林巴等打擊樂非常出彩,完全貫穿到整段的骨骼筋肉之中。全篇最后急速的高潮尾聲,作曲家還特意加入嘹亮的高音小號,將音響撐到最飽滿的狀態。

總體來說,該部作品與當晚其他不同年代的紅色經典作品相比,在音樂語言方面顯示出絕對的現代性,深諳現代作曲技術及觀念的作曲家常有意無意地使用一些打破常規的音響結構、和聲推進以及配器方法,使局部音樂片段的張力急劇變化,各處埋伏著出人意料但不突兀的音響細節。同時,這部特殊題材的作品也集中體現了作曲家駕馭傳統技法的功力:其一體現在對幾個原創主題旋律的經營,由這些素材自然散發出雄宏、溫暖的力量,且在之后的動力性發展中始終維持主題的清晰形象;其二則是在節奏、布局、配器等方面用嫻熟的技法和綜合性考量,使音樂形式在感性上保持豐富多樣,濃淡相間得宜,在音樂敘事上實現邏輯與審美的調和,均衡節制有度。

三、個體-集體:身份和情感的潛藏

最后,回到作品背后,這是一部為黨的百年誕辰而作的作品。作曲家選擇以“太陽”為題。太陽對人類而言,是最直接最簡單的意象,同時也代表了永恒、力量、激情、溫暖、能量的極限。中國傳統文化中,太陽是生命的起源和更替的見證,時間對其無痕,而近代,太陽和紅色被建構出現代性的特別含義,它們有專門的象征對象——民主勝利、社會主義戰爭、革命精神、共產黨。紅色和太陽貫穿在整個20世紀中華民族偉大復興的斗爭過程中,凝聚成超越時代的國家象征和精神圖騰。

本部作品中作為關鍵素材的《東方紅》,同樣也具有這樣的雙重背景,它本來是一首陜北民歌,前后有《探家》《騎白馬》等各種作為鄉間小調的地方版本,簡單的節奏和旋律中凝聚了當地集體性的特別審美感性樣式:純四度加大二度的兩個純四度疊置(雙四度),偏愛的徵調式和四、五度音程跳進,簡單、曲折、坦率的旋律風格。被魯藝音樂工作者偶然發現后略作改編和重新填詞之后成為了革命民歌,之后這個曲調跟隨黨領導的現代民主國家的奮斗足跡,傳唱大江南北,且在各種重大歷史場合的反復使用中成為了特定的紅色文化符號象征。因此,作品在構思創作中也必然需要考量中國傳統民間音樂與近代以來紅色音樂的風格之間如何在管弦樂這樣一種通用語言范式中達成高度契合,而本作品正是作曲家對于中國管弦樂應有品質和品格的一次實踐,他用自己的態度和方式回應了可聽性和專業性的平衡問題,以及音樂如何引起深度共鳴的問題。

筆者認為,作曲家以這部作品帶給當下創作的啟示也正在于此。對黨和國家的情感根基,應該是共性的,我們每個人都切身地融于這個大歷史潮流,有著一樣的集體身份和文化身份,每代人也有著相似的記憶。對于技術過關的作曲者而言,尋得風格化的共性語言并在此基礎上展開無我化的套路寫作,達成聽眾的認同的效果似乎并不太難,但卻容易形成一種“感而不動”。而在本作品中,作曲家卻是深度融入了集體-個人身份的雙重體驗,讓人既能看到“我們”,也能看到“我”,他帶著個人的經歷,個人的感受,個人的思考,個人的情感,在一種歷史再現中,重新賦予當下的解釋。

正由于創作者從情感層面對主題對象的真誠,以及對普通觀眾和音樂專家的坦率,聽眾才能夠通過音響的通道感受作曲家內心深處的話語和表達,且在微觀的個人記憶與宏觀的民族國家之間實現深度共振。