論環境犯罪的預防性體系化規制

劉源

關鍵詞:環境犯罪;體系化規制;犯罪成因;犯罪預防

中圖分類號:D914 文獻標識碼:A 文章編號:1009 — 2234(2021)03 — 0114 — 04

一、環境犯罪的概念厘定、特性抽取

對研究對象的語義學分析不僅是任何社會科學研究的初始步驟,更表征且劃定了本文所可能涉及的概念域、問題域與方法域。因此,全文在展開論述之前,筆者將厘定環境犯罪在刑法學科背景下的語義概念并抽取出其所包含的特點要義,以期從中能發現作為“行為集合”的環境犯罪所本應的規制邏輯。

(一)環境犯罪概念的差異性及其背后立法理念之分野

國內外對于什么是環境犯罪采用了不同的定義標準。國外多是從“行為+結果”的固定搭配或詳細列明的方式展開。前者要求所實施的環境犯罪行為必須產生一定的危害結果,包括但不限于危及人的健康、生命、財產等。同時,鑒于某些環境犯罪的結果并非即刻發生/顯現,具有一定的滯后性,因此外國刑法也將“可能存在的風險”列入到結果范疇之中。就后者而言,代表性的是英國刑法將環境犯罪設置在公害罪中,指“由于大氣污染、水體污染、土壤污染、噪聲、振動、地面下沉和臭味等,使人的健康和生活環境發生損害的行為”①。

與域外不同的是,我國則更多結合情節、結果以及違反環境保護法規的違法性三元要素綜合考察。我國沒有將環境犯罪規定在“危害公共安全”一章之中,更沒有視為“公害行為”來進行規制②,而是將其看作妨害社會管理秩序的行為放置于刑法第六章中——即一種故意、過失妨害國家管理活動③,且列舉出相關罪名④。

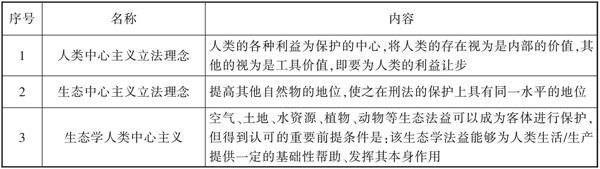

不難看出,中西方在環境犯罪概念上的分野其實暗藏了二者對于環境犯罪所保護客體的不同認知。目前,學界關于環境犯罪的客體保護主要有三種立法理念,對此如表1所示:

表1 關于環境犯罪中歐保護的客體之不同立法理念

顯然,如果根據上表將中西方環境犯罪的立法理念做區分的話,那么我國篇章結構的獨特安排已經將所要保護的客體限定在了國家管理生態環境的活動上,具有一定的行政附屬性,踐行出一種國家管控主義立法觀;而以英國為代表的西方則更多的歸位于“人的健康和生活環境”,至少表現出對于人類中心主義和生態中心主義的獨特青睞。

(二)環境犯罪的特征抽取

如果將一項犯罪的規制流程化為“行為→結果→責任”的話,那么環境犯罪在這三個階段都有著其鮮明的特征。

首先,在行為引發結果階段,環境犯罪的因果關系具有一定復雜性。以往所發生過的環境犯罪實例表明,環境犯罪自行為實施至最后危害結果的發生,通常要歷經一個漫長的過程,不僅僅由一方主體的單次污染/破壞行為所致,而是多方主體多次實施的多種污染/破壞行為所共同導致。當這些行為、原因堆積在一起,共同作用于環境時,就可能會超出環境所能承受的最大限度,導致實害結果的最終發生。這一點上直接表明環境犯罪相較于傳統意義上犯罪在因果關系證明更具復雜性。

其次,在結果轉化為責任階段,環境犯罪具有一定的實害結果隱匿性。許多環境污染犯罪,在行為人實施污染環境行為之后,損害結果并不會立即顯現,但危險已經造就,這一點也成為環境犯罪的獨有特點。同時,損害結果是否可被監測、發現還受制于犯罪行為實施時的科技水平,如1955-1977年發生在日本富山縣的公害事件,從發生該事件到發現最終的導致原因(即鎘中毒)歷經了30年的時間。在環境犯罪中,具有代表性的是污染環境罪①,而近些年的偵辦表明污染環境的行為往往十分隱秘,采用直排、聯姻、招攬、跨界、替罪、窩點等多種方式進行,行為更加的隱匿,可通過各種方式實施,借助因果關系識別的困難性進而轉嫁他人,使自己脫罪。

最后,在責任判定階段,環境犯罪具有一定的行政附屬性。環境犯罪的構成與行政法規、行政命令存在一定依賴關系,這表現在:一方面,環境犯罪涉及的范圍廣、領域大,勢必存在一定特殊、專業性較強的領域。故在規制此類犯罪時,還需要依據相關的行政法規來作出進一步解釋。另一方面,在涉及到環境犯罪的規定中,存在違反相關規定等的表述,這也充分說明違反行政法規可構成環境污染罪的一個前提要件。

二、環境犯罪成因剖析:經濟、道德及規則的共同誘致

如果說對環境犯罪概念的厘定與特性識別旨在更加清晰的描繪本文所欲規制的對象,那么對環境犯罪的成因分析則更好地提出預防對策,實現規制目的。

具體而言,從立法層面來看,它可以規避法律漏洞,有利于立法完善,做到罪刑法定并從源頭阻斷犯罪產生。從司法實踐來看,它可以幫助司法機關在審判過程中根據犯罪成因的不同來區別化定罪量刑,提高辦案效率,貫徹罪責刑相適應原則,最終實現更精準的量刑與準確的適用刑罰。環境犯罪作為一個涉及多領域、多專業的綜合性犯罪,其成因是多樣、復雜的,主要有以下幾點:

(一)經濟因素:犯罪成本與收益間的失衡

美國著名法經濟學家波斯納認為,只有當犯罪所獲收益遠遠大于不犯罪所獲收益時,人們才會在巨大利益驅使下實施犯罪。由此來看,個體在實施犯罪活動時,必然會衡量兩個要素:犯罪成本與犯罪收益。在環境犯罪中,犯罪收益具體包括兩個方面:

一是,降低生產成本。《環境保護法》第四十二條要求排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者應當采取措施,防治在生產建設或者其他活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、醫療廢物、粉塵、惡臭氣體等②。這對于企業來說都會在一定程度上增加商品生產成本,使產品在價格競爭上處于一定的劣勢,減少相應的利潤。企業恰恰可以通過不安裝、安裝不達標的排污裝置、或者直接暗管偷排、明管溢排等方式來降低這些成本——結果是越過環境犯罪的紅線。

二是,從自然資源的直接開采中獲利。這種方式常見于利用廉價成本直接獲取稀有植物、藥材、礦產等,如私挖冬蟲夏草行為過度破壞地面植被,擾動地面結構,形成大面積沙漠化土地,最終導致干旱和沙塵暴的發生。又如過度放牧和礦產的過度開采,使地下污染物被帶到地表等等。

相反,環境犯罪中的犯罪實施成本與懲罰成本則較低。實施成本多以廉價勞動力、廉價的污染處理設備等形式存在。懲罰成本也因刑事犯罪打擊力度不夠、緩刑適用比例較高、罰金刑運用不當等問題而處于較低的狀態。①

(二)道德因素:人與自然和諧共生觀念之缺失

行為受意識所支配,犯罪行為亦不例外,而環境犯罪在意識方面的誘發根源,實際是對人與自然和諧共生觀念的漠視。人類對自然的探索從未停止,生態觀也逐漸經歷一個從“人定勝天”到“人與自然和諧共生”的轉化過程,但這在巨大的經濟利益面前顯得微不足道。公民環保意識的提升正成為一個棘手的問題。如以垃圾分類為例,雖然垃圾分類政策自2019年7月份起,以上海市為試點并逐漸向全國推廣,但在實施過程中公民并不能自覺進行垃圾分類,還是需要借助罰款等處罰措施來輔助政策的貫徹落實。按照舉輕以明重之邏輯,垃圾分類尚且如此,言及造成重大環境污染的環境犯罪時,行為人更是處于一種放任的心態。

公民缺乏環保意識的部分原因還在于環境犯罪侵害客體及損害結果的隱秘性。傳統的故意殺人、搶劫等犯罪所侵犯的大部分都是人的生命、健康、財物等,是公民所能感同身受且極易認識到的。但對于環境犯罪而言,即使侵犯客體相同,但實害結果的發生往往具有隱匿性/間接性,由此公民對于環境犯罪無法反饋相同的憎惡情緒,且輿論對于環境犯罪的監督也較為缺位——這就導致,在犯罪人實施污染、破壞環境的行為時,不會產生與傳統犯罪的一樣的罪惡感。

(三)法治因素:規則、體例安排之滯后、粗放

環境刑法的最早規定可見于1979年《刑法》之中,但由于當時對資源的消耗、環境破壞并沒有得到重視,外加環境問題并不凸顯,故國家對于環境犯罪的規制散見于各條款中,沒有設定專門的章節——如《刑法》(1979)第115條(違反危險物品管理規定肇事罪)、128條(盜伐、濫伐林木罪)、129條(非法捕撈水產品罪)、130條(非法狩獵罪)等。

但隨著人們肆意開發、濫用資源導致環境問題成為需要重點治理的一項,為解決立法滯后問題,我國先后于1988年、1989年、1995年頒布《關于懲治捕殺國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的補充規定》《環境保護法》及《大氣污染防治法》三部法律法規。1997年《刑法》更是在第六章中設置了“破壞環境資源保護罪”專節,本節內容包含污染環境和破壞自然資源兩類犯罪,共設14個罪名。當細致考察目前立法現狀時,可發現關于環境犯罪的規則體系及體例安排自身仍具有不合理性,這在一定程度上降低了其本應發揮的規制力度。

第一,體例安排無法體現出環境犯罪的根本屬性和嚴重危害程度。環境犯罪附屬于上位規則域“妨害社會管理”,這樣的體例安排意味著該罪所要保護的主要法益更傾向于國家機關對于社會秩序的維護。但隨著環境犯罪數量的上升,明顯可以看到環境犯罪所直接侵害的法益是生態法益,其并不能被國家實施的管理活動所欲保護的法益所涵蓋。

第二,生態法益無法得到周延保護。例如,隨著人們生活水平的提高,對于居住環境的要求也在提升,噪音雖然不會產生具體的污染物質,但仍對人們生活、生產產生負面作用,嚴重時會影響人類的心理健康,因而也應被列為環境污染源。但污染環境罪的現狀是——噪音無法歸類到 “其他有害物質”中,沒有有效的規制。

第三,環境犯罪刑罰威懾力較弱。目前環境犯罪的最高法定刑僅7年,行為人仍會僥幸以7年時間為代價換取金錢利益。環境犯罪更傾向于是一種貪利型犯罪,而作為懲治貪利型犯罪有效手段來說,罰金是最合適。但目前我國采取的是無限額罰金制,這給與了法官自由裁量權,但隨之而來的是——由于環境犯罪涉及領域較廣,可能是法官并不擅長的領域,這就可能會導致同案不同判。在刑罰安排上,對于環境犯罪并沒有設置一些資格刑、從業禁止等,這就為環境犯罪的反復發生提供了資格條件。

第四,“結果犯”定位不利于對犯罪行為的追責。環境犯罪通常被視為結果犯,即當只有產生了嚴重的實害結果時才能構成該罪,才會受到刑罰處罰。但由于環境犯罪的隱匿性以及因果關系的復雜性,此舉不利于對于犯罪行為的追究,環境犯罪的嚴重危害結果一旦發生,所造成的損失是無法用經濟來衡量的,環境犯罪的損害結果具有時間長、范圍廣的特點,特定損失甚至需要上百年的時間來等待環境的自行修復,另外一些則可能是不可逆的。因此,這種將環境犯罪條款歸類于“事后諸葛亮條款”的做法將極不利于對于犯罪行為的追責。

三、環境犯罪的多向性預防性規制機制的建構

解鈴還須系鈴人。前文對環境犯罪成因的分析為未來的規制策略提供了著力點與方向。

(一)環境犯罪規則、標準的更新與細化

環境犯罪的各項規則、標準還需要進一步規范化、精細化、標準化、全面化。具體而言,需要提升環境標準的科學性,為新型環境犯罪所造成的損害提供具體、可依據的判斷標準。如為光、熱等污染類型及其損害出臺相應標準。其次,增加對污染物總量控制之規定。現實中,之所以環境污染問題一經發現,已然嚴重,原因就在于所排放的污染物已經超出了環境的最大承受能力,生態系統嚴重失調。但目前我國對于污染物排放的規定多根據污染物的類型來劃分。同時還可能存在的情況是——即使每一種排放的污染物都符合標準,但由于污染源數量過多直接導致了嚴重結果的發生。最后,區分污染防治指標與公民健康指標。大多數的環境標準中,未專門規定僅針對于公民健康指標的規定,使得在區分兩個標準是有一定困難。

(二)對節能環保產業的政策性補貼

前文提及環境犯罪是一種貪利型犯罪,是犯罪成本與所獲利益之間的博弈。因此,可以采取一種補貼型政策,來降低環境治理的成本,使企業通過治理環境成本的降低來保證正常的生產成本。例如,自2011年起,我國就在內蒙古、新疆、西藏、青海、四川、甘肅、寧夏和云南等8個主要草原牧區省區和新疆生產建設兵團,實施“兩保一促進”,即“保護草原生態,保障牛羊肉等特色畜產品供給,促進牧民增收”的保護補助獎勵機制。這一政策的落地主要通過實施禁牧補助、草畜平衡獎勵、給予牧民生產性補貼三種類型補貼來得以實現。

(三)加強環保意識的宣傳與教育

“環境”一詞強調喚醒人們對于大自然的責任,號召一種人與自然和諧共生的責任。前文提及,當前我國對于環境意識的教育仍有不足。故為提升全體公民的環保意識,務必開展一場系統化的改革。對于學校而言,應開展更多的實踐活動,讓學生以主體地位參與環境積極治理中,使其在實踐活動中得到更好的理解,更有效的培養其環境責任意識;對于政府機關而言,鑒于環境犯罪可能危及到公民最根本的利益,故要真正落實好關于環境的監督工作,做到最大程度上的信息公開;對于企業而言,務必嚴格堅持各項污染指標,最大程度接受公民和政府的監督,使環境污染事件的追責落實到個人。

(四)環境犯罪刑罰規則的“一攬子”變革

首先,提升法定刑的刑期。目前,環境犯罪刑法所規定的刑期已與犯罪行為所能夠造成的嚴重危害結果不相匹配,對于環境犯罪的最高法定刑是7年,明顯較低。在實踐中,結合《中國環境資源審判2017-2018》白皮書中的內容,環境犯罪的刑罰問題還表現在判決的量刑低、緩刑的適用比例高等方面。因此,可以針對性的借助法定刑的提高來警示、威懾行為人——如可以將主觀惡性大、造成嚴重后果的、情急惡劣的犯罪行為的量刑提高至15年以上,甚至可以到達無期。

其次,細化財產刑的適用規則。環境犯罪的15個罪名中,均規定了罰金刑的適用,保留無限額罰金制,但這可能會造成權力濫用。所以要為無限額罰金制設定一定的范圍,允許法官在適當的罰金范圍內進行自由選擇。但一些犯罪行為對環境所造成的損失是無法計算的,考慮到未來環境的恢復需要一定資金作為保障,故可選擇實施恢復性司法,即直至破壞的環境恢復原狀。作為貪利行犯罪,亦可以通過處以罰金來代替短期自由刑的處罰,這不僅可以做到嚴懲罪犯,也可以對于預備犯產生一定的預防效果。

再次,增設一定資格刑。實施環境犯罪行為的主體可分為個體和單位,為此可以通過增設資格刑來剝奪相關個體或者單位從事有關環境活動的資格,這對于防止再犯有著良好的效果。需重點指出的是,對于那些實施嚴重危害環境犯罪的單位,在繳納了足額罰金之后,仍然可以繼續從事相應的破壞環境活動,沒有起到一定的防止再犯效果,故建議設定以下資格刑:禁止從事或者限制從事與環境相關活動、對于嚴重危害環境,并且造成嚴重的實害結果的可以直接撤銷其單位、組織。①

最后,改變環境犯罪的“唯結果論”認定規則。隨著科學技術的更新,人們對于大自然的“索取”也愈發貪婪,所造成的損害也隨之愈發的嚴重,社會危害性提升,不僅一定程度上對于經濟的發展有阻礙作用,有些環境犯罪甚至對于不特定多數公民的生命、健康等根本權利造成了實質性的威脅。所以,對于環境犯罪的懲罰也要隨著污染形式以及所造成的實害結果的嚴重程度來予以改變——應當將規制犯罪的時間點提前至已經出現了危害環境的危險狀態時。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕劉鑒強.2015中國環境發展報告〔M〕.北京:社會科學文獻出版社,2015.

〔2〕趙秉志,陳璐.當代中國環境犯罪刑法立法及其完善研究〔J〕.現代法學,2011.

〔3〕秦長春.懲治環境犯罪護航美麗中國——重慶市第一中級人民法院關于環境犯罪的調研報告〔N〕.人民法院報,2013.

〔4〕趙萬里,朱婷鈺.綠色生活方式中的現代性隱喻——基于CGS2010數據的實證研究〔J〕.廣東社會科學,2017.

〔5〕馮軍,敦寧.環境犯罪刑事治理機制〔M〕.北京:法律出版社,2018.

〔6〕高銘暄,馬克昌.刑法學〔M〕.北京:北京大學出版社,2017.

〔7〕趙秉志.中國環境犯罪的立法演進及其思考〔J〕.江海學刊,2017,(01).

〔8〕帥清華.環境倫理的嬗變與環境刑法的法益〔J〕.西南政法大學學報,2015,(02).

〔9〕吳獻萍.環境犯罪與環境刑法〔M〕.北京:知識產權出版社,2010.

〔10〕謝望原.歐陸刑罰制度與刑罰價值原理 〔J〕.中國檢察出版社,2004.

〔11〕李永梅.淺談資格刑的立法完善〔J〕.法制與社會,2006,(10).

〔12〕劉艷紅.環境犯罪刑事治理早期化之反對〔J〕.政治與法律,2015,(07).

〔13〕錢小平.環境刑法立法的西方經驗與中國借鑒〔J〕.政治與法律,2014,(03).

〔14〕趙秉志.中國環境犯罪的立法演進及其思考〔J〕.江海學刊,2017,(01).

〔15〕張明楷.污染環境罪的爭議問題〔J〕.法學評論,2018,(02).

〔責任編輯:張 港〕