《滁州西澗》英譯認知研究

韋進文

摘? ?要: 目前國內關于唐代詩人韋應物《滁州西澗》英譯的研究基本是經驗研究, 不同的研究者有不同的看法,描寫研究基本沒有。較其他的理論方法,認知語言學中認知語法的相關理論為翻譯的描寫研究,特別是為譯者的主體性研究提供了很好的視角。本文基于認知語法的識解理論,分析幾個不同譯本背后體現的認知,為研究譯者主體性提供更具說服力的解釋。

關鍵詞: 《滁州西澗》英譯? ?認知語法? ?識解? ?譯者主體性

《滁州西澗》是我國唐代著名詩人韋應物的一首山水詩,目前關于《滁州西澗》英譯的研究不是很多,且大都局限于經驗研究。不同的學者對詩歌中意象的翻譯從經驗的角度提出意見,曹卓希(2016)和張小雪(2003)對Witter Bynner、張廷琛和魏博思(Bruce M.Wilson)合譯的譯本從經驗的角度進行分析,指出兩個譯文的得與失。姚穎、吉進(2009)任鶯(2006)從文學翻譯基本原理及詩歌翻譯相關理論出發,對Bynner譯文的翻譯技巧和再創造的局限進行了評價。以上研究,啟示頗多,但基于經驗的譯文評價缺乏一定的說服力。翻譯是一種主體性極強且富有理性的活動,任何對翻譯策略的選擇、對翻譯方法的運用都不是盲目的,而是自覺的、有意識的,都融入譯者對翻譯本質、目標與價值的主觀理解與認識(劉云虹, 許鈞,2011)。

認知語言學認為語言是對映射在心智中的對客觀世界經驗圖式的概念化和表征。語言不是與客觀世界百分之百對應的絕對真值,也不是純主觀的解構。相同的客觀環境和生理構造讓彼此交流和溝通成為可能。但由于成長的具體環境及文化的差異,每個個體的成長背景不同,對同一事物的理解和感知未必相同,這些不盡相同的識解在心智中形成不同的圖式,通過概念化表征體現在語言中,使語言表達有所區別,“意義是動態的”。這個理論為翻譯批評研究特別是闡釋譯者的主體性提供了強有力的理論解釋,具體可以從認知語言學中的“識解”和概念隱喻理論進行解釋。

一、認知識解

認知語言學將意義視為基于人類經驗的“概念化”,意義的形成是基于認知機制對經驗進行組織、分類、抽象和不斷識解的過程(白解紅,2009)。意義是基于體驗的心智現象,是主客觀互動的結果,具有動態性、相對性和模糊性(Lakoff & Johnson 1980)。在語言的運用中,基于自身體驗的認知過程即識解會作用于概念結構,影響意義的生成。語言的意義不是固定的,而是受到即時識解,即動態識解的影響(Croft & Cruse 2004)。識解是指人們以不同的方式理解和表達同一情景和事物的能力(Langacker 1987)。具體表現為為了達到思維與表達的目的而選擇不同的轄域,采用不同的視角,突出不同的焦點,以不同的方式觀察情景和解釋內容,是形成概念、語義結構和語言表達的具體方式(劉正光,2016)。對于相同的概念內容,識解的具體方式不同,會產生不同的識解結果,意義也會不一樣(莫麗紅,2013)。

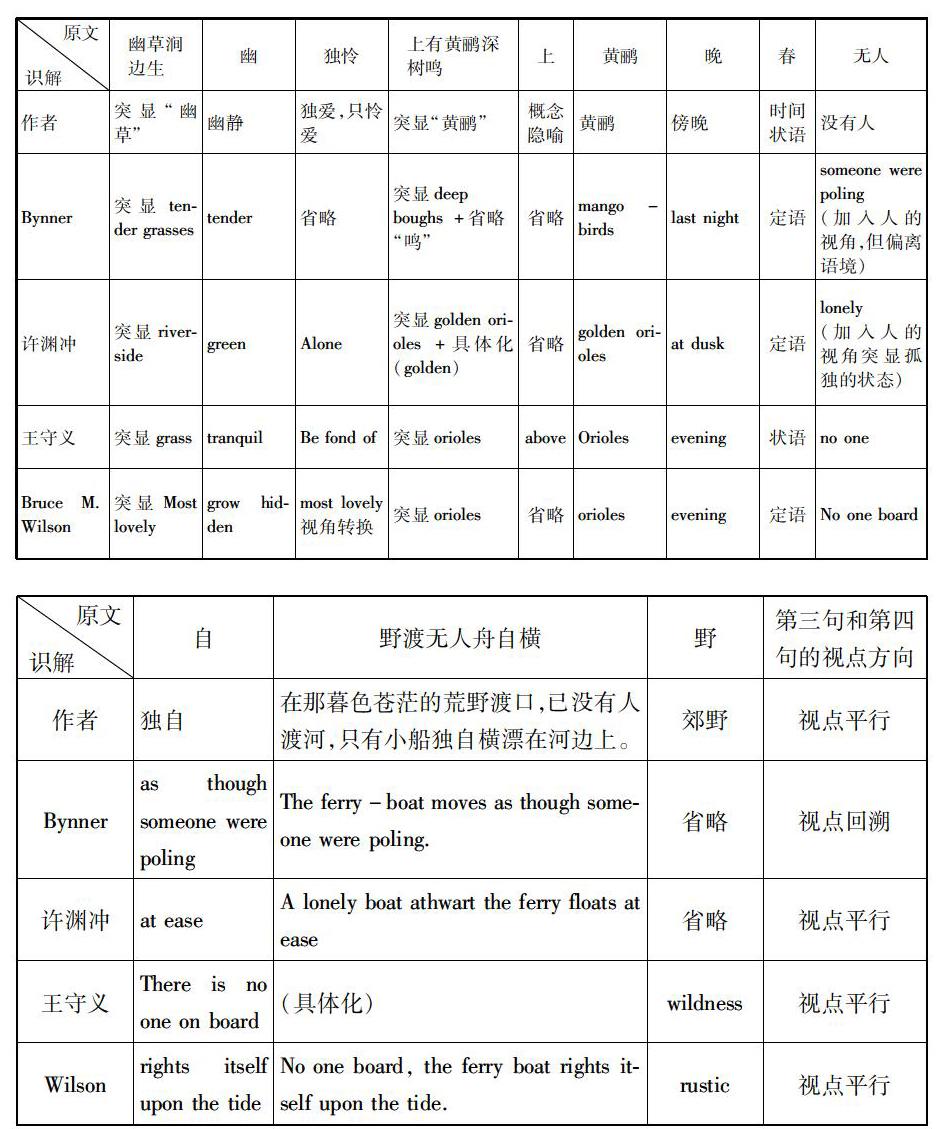

不同學者對識解有不同的分類。Langacker(2008)將識解分為詳略度、轄域、突顯、視角。他的分類目前被接受度比較高。下面我們從這幾個維度對許淵沖、王守義和Bynner還有W.Wilson譯文進行對比分析,比較不同譯者在不同識解方式下展現的不同“表情力”。

“詳略度”是指我們對某一事物描寫的詳略程度。我們對一個事物的描寫可以只描寫其中的關鍵要素,也可以根據我們的觀察和想象加進很多細節,使我們描寫的事物或者情景更加具體。

“突顯”是指面對同一事物或者同一個情境突顯其中的一個元素或者一個方面,突顯不同的元素,通過心智建構的意義就會不一樣,語言的表達也會不一樣。

視角是指人們識解一個情景時選擇的角度和位置,涉及觀察者與情景的相對關系。視角的選擇是認知主體概念化方式的體現(劉正光,2016)。描述同一事物和情景時選擇的角度和位置不一樣,即概念化的方式不一樣,意義和表達會不同,產生的表達效果也會不一樣。

轄域指的是與某個具體概念相關的背景知識(Lee 2001)或知識網絡,理解一個表達往往需要相關背景知識和經驗,即百科知識,如果沒有相應的背景知識和經驗,就會容易造成理解偏差。

二、概念隱喻

Lakoff認為概念隱喻是人類普遍使用的一種認知手段和思維方式,是以抽象的意象圖式為基礎的從源域到目標域的映射(Lakoff & Johnson 1980)。人們一般會從比較熟悉、具體和易于理解的事物理解比較陌生、抽象和較難以理解的事物。映射會使源域和目標域之間得以建立聯系,達到認知的目的(王寅,2012)。人類的概念系統和抽象思維本質上是隱喻性的,語言中的比喻表達是人類頭腦中概念隱喻系統的外顯(藍純,2005)。隱喻通常是從具體到抽象的概念映射,可以看作圖式化認知方式的操作手段,因此隱喻能力可以放到識解理論的框架下(賈光茂,2019)。

三、認知識解視角下《滁州西澗》譯文對比分析

我們將對四個譯文逐句圍繞識解的相關理論進行分析。

1.原文:獨憐幽草澗邊生

許淵沖:Alone I like the riverside where green

grass grows.

王守義:I am fond of the tranquil grass

that grows alongside the ravine.

Bynner:Where tender grasses rim stream...

M. Wilson:Most lovely are these grasses that grow hidden by the bank.

根據認知語言學里的圖形—背景理論,我們知道原文的圖形為“幽草”,背景為“澗”。在許淵沖和 M. Wilson的譯文中,圖形分別為“riverside”“most lovely”;背景分別為“grass”和“grasses”,識解方式與作者相反或者有所出入,許突顯的是位置即“河邊”,Wilson突顯的是“草給人的美好感覺”。王守義和Bynner的譯文的識解方式和作者相同。表明不同的譯者關注的點不同,通過心智構建的概念和意義及語言表達也會不一樣。

此外,“幽”為幽靜的意思,王守義和W. Wilson譯為“tranquil”和“grow hidden”,較忠實于譯文。許淵沖,Bynner譯為“green”“tender”。前兩者的翻譯與原文一樣,突顯了這個情境中草的“幽靜”,后兩者分別突顯“草的顏色”和“草柔和的狀態”。

原文中的“獨憐”為“獨愛,只憐愛”的意思,體現的是對幽草情有獨鐘。許淵沖把“獨”翻譯成“Alone”作為主語“I”的伴隨狀語,體現了對原文中“獨”字的不同識解。許透過原文看到了作者的“孤獨”。Bynner的譯文省略了“獨憐”這個情境中的元素,即把基體中的這個元素背景化,體現了與其不同的概念化方式。

W. Wilson翻譯為“most lovely”,看似不忠實于原文,其實是將主體交互的視角投射到客體,添加了接受者(譯者和讀者),雖未譯出“人”的概念,但其實已將其隱含在譯文中。這是譯者建構交互視角的積極認知操作,將主體間的關系顯性化,增強譯文的表情力(譚業升,2012)。

2.原文:上有黃鸝深樹鳴

許淵沖:And golden orioles singing amid the leafy tree.

王守義:Orioles are singing above it

hidden in great trees.

Bynner:And deep boughs twill with mango-birds.

W. Wilson: Where orioles sing from deep within the overhanging boughs.

原文的基底包含了“空間”“黃鸝”“樹”及“聲音”等多個認知域。許淵沖、王守義和W. Wilson的譯文和原文一樣,突顯了“黃鸝(oriole)”這個認知域。而Bynner的譯文則突顯了“樹(deep boughs)”這個認知域,且省略了“鳥”這個認知域中“鳴”的元素。另外,許淵沖還將“黃鸝”具體化,補充了黃鸝這個認知域中“顏色”的語義元素。

原文中“上”字,不僅僅是寫客觀景物的時空轉移,更重要的是寫出了詩人隨緣自適、怡然自得的開朗和豁達。以空間概念影射心智概念,屬于概念隱喻的表達。因為在我們高興的時候,體溫升高,心情在比較高的點上,在低落的時候,心情會在比較低的位置。除了王守義以外,其他三個譯文分別使用了“amid”“deep”和“within”,沒有保留概念隱喻。

Bynner的譯文中以“mango-bird(芒果鳥)”翻譯“黃鸝”似乎并不妥當,沒能準確地進行意象轉換。作者只是突顯了“黃鸝”這個概念基體中的“顏色”的元素,省略了其他重要元素。

3.春潮帶雨晚來急

許淵沖:With spring showers at dusk the river overflows.

王守義:Spring sends rain to the river,

it rushes in a flood in the evening.

Bynner:On the spring flood of last nights rain...

X. Wilson:Quickened by the evening rain, the spring flood swells the rustic crossing.

原文的意思是“因傍晚下了春雨,河面像潮水一樣流得更急了”。“晚”是傍晚的意思。Bynner譯為“last night”,與原文的意象不吻合。

原文中“春潮”指春天河水上漲或冰河解凍而引起春水涌動,“春”在原文中的語法是狀語,許淵沖、Bynner和Wilson在譯文中,將“春”作為定語,分別修飾shower和flood,原文在整個場景的基體中突顯的是“時間”這一概念,后面幾位譯者突顯的是“春天中雨的狀態”。傳達的意思還是會有一些區別。

4.野渡無人舟自橫

許淵沖:A lonely boat athwart the ferry floats at ease.

王守義:The little boat tugs at its line

by the ferry landing.

Here in the wildness

it responds to the current.

There is no one on board.

Bynner:The ferry-boat moves as though someone were poling.

W.Wilson: No one board, the ferry boat rights itself upon the tide.

這句詩的意思是“在那暮色蒼茫的荒野渡口,已沒有人渡河,只有小船獨自橫漂在河邊上”。原文中的“無人”指的是“已經沒有人渡河”。不同的譯者采取了不同的譯法。許淵沖把它翻譯成“lonely”;王守義和W.Wilson分別翻譯為“There is no one on board”和“No one board”;Bynner則翻譯為“someone were poling”。許和Bynner在譯文中加入了“人”的視角,許將“無人”識解為“lonely”,目的是詩人孤獨的內心,船本不孤獨,但因為當時詩人的心境是孤獨的,所以在他看來船也是孤獨的,通過這樣的視角轉換,許淵沖將船的狀態寫活了。同樣,Bynner將其翻譯為“someone were poling”,也是加入了“人”的視角,把自己對這個場景的解讀加入譯文當中,在Bynner看來,當時船的狀態跟有人在搖曳差不多。許和Bynner通過視角的轉換,在一定程度上增加了譯文的表情力,但識解除了受到識解方式的限制之外,還受到概念的客觀內容和語境的制約,Bynner在場景的基體中加入了“人”,原來的場景是沒有人的,這一點與原文的意思有點出入。

原文中的“自”是“獨自”的意思。許淵沖的譯文把它翻為“at ease”,表達的是“船”悠閑自得地在水面蕩漾,對這句詩的情境的把握有些偏離。

王根據認知體驗,在譯文中增加了很多原詩中沒有提到的細節,如“The little boat tugs at its line”“Here in the wildness”“it responds to the current”,是對概念內容的一種具體化方式,旨在再現原文的圖式,實現有效的認知增量,增加譯文的表情力。

文中的“野渡”中的“野”指的是“郊野”,Wilson將其譯為“rustic”,為“鄉村”的意思,較為拙樸。王則將其譯為“wildness”,意為“荒野”的,給人一種荒涼的感覺。

“春潮帶雨晚來急”“野渡無人舟自橫”所描寫的兩個場景是并列和獨立的,Bynner將兩句詩合并起來,譯為“On the spring flood of last nights rain,The ferry-boat moves as though someone were poling.”將第三句作為背景,第四句得到突顯,成了這兩句詩語義的焦點。這樣的轉變是視角的觀測方向的轉變帶來的結果。Talmy(2000)將其分為視點前瞻(prospective)、視點回溯(retrospective)和視點平行三種關系。Bynner的譯文是站在“野渡無人舟自橫”對“春潮帶雨晚來急”所描述的場景的視點回溯,與原文的平行視點對概念內容得到識解方式不一致,造成句法關系和語義關系與原文偏離。

四、綜合分析

經過對比分析,我們發現四位譯者的譯文各有千秋,概括如下:

通過以上匯總和分析,發現四個譯文中,王守義及Wilson在識解和翻譯上較大程度與原文作者的認知一致,其中王守義的特色是保留了原文“上”的概念隱喻及第四句的具體化識解,Wilson的特色是在第一句中將人的視角加之于“幽草”,突顯了幽草的可愛和作者對幽草的感情,這種視角的轉換增加了譯文的感染力和生動性。相比這兩者,許淵沖的譯文雖然與作者對場景的識解不太一致,但試圖表現詩人的孤獨,這一點可以從譯文中的“Alone”和“lonely”這兩個概念得知。Bynner也有自己的特點,Bynner看到的草是柔軟的,他的譯文不足的地方是加進了原文沒有的“人”的概念。

認知語言學認為“語言是一種心智現象”,是“互動體驗”和“認知加工”的結果(王寅,2010)。“俱身體驗”在語言表達形成過程中有著重要的影響。譯者和作者由于文化背景和成長社會環境不同,因此對詩中的意象有著不同的理解,“沒有哪個譯者可以避免在作品中融入民族文化及個人因素”(Nida 2005) 。

不同的譯者有一定的主觀性和能動性,有不同的認知風格。這種主觀性和能動性可以通過識解的幾個基本要素來解釋,主要有:圖形—背景轉換;認知突顯;概念隱喻;視角轉換及詳略度等。

參考文獻:

[1]Croft, W & Cruse, D A. Cognitive Linguistics[M]. Cambridge: Cambridge? University Press,2004.

[2]Lakoff, G & Johonson, M. Meterphors We Live by [M]. Chicago: University of Chicago Press,1980.

[3]Langacker R W. Foundations of Cognitive Grammar( Vol. I): Theoretical Prerequisites[M]. Stanford, California: Stanford University Press,1987.

[4]Langacker, R W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction[M]. Oxford: Oxford University Press,2008.

[5]Lee, D.? Cognitive Linguistics: An Introduction[M]. Melbourne: Oxford University Press,2001.

[6]Nida, E. Toward a Science of Translating[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2005.

[7]Talmy, L.? Toward a Cognitive Semantics, Vol. I[M]. Cambridge, MA: The MIT Press,2000.

[8]白解紅.當代英漢詞語的認知語義研究[M].北京:外語教學與研究出版社,2009.

[9]賈光茂.認知語法視角下外語能力框架的重構[J].外語研究,2019,36(05):58-63+112.

[10]藍純,尹梓充.《詩經》中的隱喻的世界[J].中國外語雜志,2018,15(05),42-50.

[11]劉云虹,許鈞.從批評個案看翻譯批評的建構力量[J].外國語,2011,34(6):64-71.

[12]劉正光,陳弋,徐皓琪.亞瑟·韋利《論語》英譯“偏離”的認知解釋[J].外國語(上海外國語大學學報),2016,39(02):89-96.

[13]莫麗紅.漢語味覺詞的認知語義研究[D].長沙:湖南師范大學,2018.

[14]譚業升.表情力與翻譯中的認知增量——翻譯認知文體學再探[J].外語教學,2012,a(5):94-99.

[15]王寅.認知語言學[M].上海:上海外語教育出版社,2012.

[16]王寅.基于認知語言學的認知修辭學——從認知語言學與修辭學的兼容、互補看認知修辭學的可行性[J].當代修辭學,2010(1):45-55.