黨組織參與治理、法律環境與企業社會責任信息披露質量

李雪 鄧金瑞

【摘要】通過手工搜集整理我國A股上市公司2012 ~ 2017年黨組織參與治理的面板數據, 探尋黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響及其作用機制。 研究發現: 黨組織參與治理能夠顯著提升企業社會責任信息披露質量; 具體來看, 黨組織成員進入管理層和監事會均能顯著提高企業社會責任信息披露質量, 而黨組織成員進入董事會與企業社會責任信息披露質量無顯著關系; 法律環境較差時, 黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量提升的邊際效應水平更高。 在進行穩健性檢驗后, 研究結論依然成立。 作用路徑分析和拓展性檢驗結果表明: 黨組織參與治理對社會責任信息披露質量的影響路徑中存在代理成本路徑和經營風險路徑; 相較于非國有企業而言, 黨組織參與治理更能顯著提高國有企業的社會責任信息披露質量。 研究結論可為完善黨組織參與治理機制與拓寬企業社會責任承擔與披露路徑提供參考。

【關鍵詞】黨組織參與治理;企業社會責任;法律環境;產權性質

【中圖分類號】F234.4? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2021)14-0064-10

一、引言

21世紀以來, 全球性社會責任意識的覺醒和信息披露制度的完善引導著企業對社會責任的關注。 社會責任報告承載了公司財務報告以外的治理信息, 披露社會責任報告是上市公司傳遞自身信息的重要手段[1] 。 企業優異的社會責任表現往往能贏得更高的社會聲譽, 得到更多消費者的信賴以及政府的支持[2] 。 但在現實中, 獐子島“扇貝游走”等事件頻出, 究其原因還是社會責任的缺失。 此外, 我國上市公司的社會責任信息披露的語言往往較為模糊, 難以為利益相關者提供有價值的決策依據[3] 。 在此宏觀背景下, 如何推動我國企業更好地履行社會責任并及時、準確地披露相關信息已經成為不容忽視的問題。 已有研究表明, 眾多企業履行社會責任主要表現在行為層面, 而較少將社會責任落實到公司治理的權責分配與決策機制上[4] 。 因此, 要讓企業從“被動回應”轉向“主動嵌入”, 將社會責任落實到企業內部, 還需要通過公司治理結構的安排[5] 。 政黨組織嵌入企業內部對企業的影響是由內而生的, 有學者指出, 黨組織參與治理能夠有效彌補公司內部監督和制衡力量的不足[6] 。 基于上述背景, 本文嘗試探尋黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量之間的關系及作用路徑。

本文可能的創新之處在于: 針對已有企業社會責任信息披露方面的研究, 學者們主要沿襲西方學術界的研究思路, 側重于探討公司治理、高管特征和制度等層面因素對企業社會責任的影響, 而忽略了我國公司治理模式中最具特色的環節——黨組織參與治理。 本文以黨組織參與治理為切入點, 探討了黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響及其作用機制, 豐富了企業社會責任信息披露質量影響因素研究及中國特色公司治理理論。

二、文獻綜述

社會責任信息作為非財務信息的一種, 是信息使用者決策模型的重要變量, 其質量直接影響信息使用者的決策效果[7] 。 而社會責任信息披露就是把企業已經從事或計劃從事的社會責任活動及產生的經濟、環境等方面的影響進行披露[8] 。 現有研究主要從公司治理、高管特征和制度等方面對影響企業社會責任信息披露質量的因素進行了探討。 在公司治理方面, 外資參股帶來的地理距離加劇了代理問題, 導致外資股東對于企業信息披露的需求增加。 機構投資者基于自身渠道豐富等優勢, 有能力且有動機關注企業可持續發展并影響企業做出有關社會責任的戰略決策[9] 。 在高管特征方面, 企業管理層的道德水平越高, 其所管理企業的社會責任信息披露質量也就越高[10] 。 高管的貧困經歷、受教育水平和國際化視野都有助于提升企業社會責任水平[11] 。 分地區看, 重視性別平等性的地區文化有助于企業提升社會責任信息披露質量[12] 。 在正式制度方面, 環境信息披露相關法律法規的出臺能顯著提升企業環境信息披露質量[13] 。

在進行企業社會責任信息披露這一行為的研究中, 離不開中國特色的經濟制度背景。 當前大多數學者以產權性質差異為分類標準進行研究, 主流研究結論是黨組織參與治理能產生積極的經濟后果。 在國有企業中, 黨組織參與治理能夠弱化高級管理人員對貨幣性福利的需求, 抑制國有企業高管用以替代部分職務消費的隱性腐敗[14] 。 黨組織參與治理從企業內部進行干預, 規范了重大決策的工作流程, 從源頭上減少了國有資產流失的可能, 顯著提高了企業的并購溢價[15] 。 民營企業以盈利為經營目的, 黨組織治理在民營企業中更多體現為協調勞資關系、維護職工權益的作用[16] 。

經過以上文獻梳理可以發現, 學者們對于企業社會責任信息披露質量的研究主要是從公司治理、高管特征和相關制度等方面尋找導致社會責任信息披露質量差異的因素及對企業披露動機和披露水平的影響, 鮮有學者從黨組織參與治理視角研究政黨制度對企業社會責任信息披露質量的影響。 而黨組織參與治理作為第三種政治干預方式, 已經逐步融入我國公司治理體系, 研究黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響有利于推進黨的建設和公司治理融合發展。

三、理論分析和研究假設

在上述研究的邏輯基礎上, 本文對黨組織參與治理影響企業社會責任信息披露的作用機制進行具體分析。

首先, 黨組織參與治理能夠制衡代理沖突。 一方面, 管理層提高企業社會責任信息披露水平有利于打造企業的良好口碑, 向外界傳遞利好信息, 維護企業所有者的利益。 信息不對稱的存在為管理層追求自身利益而隱瞞對自身不利的社會責任信息提供了外部條件, 由此道德風險和逆向選擇可能會抑制企業社會責任信息披露[17] 。 黨組織參與治理能夠站在股東的角度進行決策制定、執行和監督, 通過組織專家討論和聽取群眾意見等途徑提高重大問題的決策效率, 使管理層和股東的利益趨于一致。 若管理層依然存在隱瞞社會責任信息披露等不當行為, 企業基層黨組織會對企業管理層實施懲戒性解除職位等系列措施。 另一方面, 黨組織通過黨內表彰等方式對管理層進行激勵, 能夠減少管理層出于自身利益考慮而不充分披露社會責任信息的機會主義行為, 推動企業社會責任信息披露質量的提高。

其次, 黨組織參與治理能夠降低企業經營風險。 黨組織參與治理的企業能夠更加及時和完整地了解并傳遞黨中央的精神, 一定程度上削弱了企業過高承擔風險的動機。 此外, 黨組織參與治理強調公司重大經營決策行為的集體決策, 在決策的全過程實行民主方案討論、執行與嚴格的監督。 一方面能夠通過集思廣益的方式有效利用分散在不同決策主體之間的知識和資源, 以提高決策的效率和質量, 避免極端決策的風險; 另一方面能夠有效抑制管理層的自由裁量權, 從而降低由于管理層過度自信而導致的過高風險承擔。 基于資金供給假說, 當企業面臨的經營風險較低時, 企業才有更多的人力和財務資源來履行社會責任并充分披露相關信息。 基于以上分析, 本文提出如下假設:

H1: 黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量呈顯著正相關關系。

進一步地, 外部環境也會對企業行為產生影響。 La Porta等[18] 最早開拓了法律與金融的融合研究視角, 此后學者們沿襲這一跨國比較研究范式, 研究發現擁有高質量的司法、執法系統的國家, 其上市公司治理的透明度更高、盈余信息更加豐富。 基于國家間的法律環境差異對上市公司信息披露質量的影響, 可以合理延伸探討一國不同地區法律環境差異對上市公司信息披露行為的影響。 我國各個地區之間在經濟發展水平、政府干預程度等方面存在較大差異, 各個地區的法治水平也不盡統一。 一般而言, 法律環境較好的地區對投資者的保護更全面, 對該地區上市公司的信息披露質量要求更高, 因而當地上市公司的財務與非財務信息相對更加公開透明。 良好的法律環境也意味著更嚴格的法律執行和更高的信息披露違規成本, 從而引導和督促公司提高社會責任信息披露質量。 基于以上分析, 本文提出如下假設:

H2: 法律環境與企業社會責任信息披露質量呈顯著正相關關系。

企業是特定制度環境下的運營主體, 制度環境決定了企業間的網絡關聯。 本文認為法律環境主要通過影響黨組織參與治理對代理沖突的制衡調節黨組織參與治理和企業社會責任信息披露質量之間的關系。 在較好的法律環境下, “三會一層”的有效運行和多元化的信息披露渠道, 一方面使得投資者對管理者形成有效監督, 促使管理者優化社會責任決策; 另一方面增加了管理層違法成本, 從而減少了假公濟私等違法違規行為。 因此, 好的法律環境會替代和減弱黨組織參與治理對機會主義行為的制衡作用, 使得黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的作用減弱。 相反地, 在較差的法律環境下, 相關政策法規的執行度降低, 信息披露渠道運行的有效性下降, 造成企業社會責任信息披露質量下降。 因此, 差的法律環境為黨組織參與治理對機會主義行為制衡作用的發揮提供了機會, 從而增強了黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的提升作用。 基于此, 本文提出如下假設:

H3: 好的法律環境下, 黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的提升作用減弱。

H4: 差的法律環境下, 黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的提升作用增強。

綜上所述, 本文的研究邏輯如圖1所示。

四、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

本文選擇2012 ~ 2017年我國A股上市公司為研究對象, 同時對研究樣本進行了如下篩選: ①剔除金融、保險業樣本; ②剔除期間出現ST、?ST、PT情況的樣本; ③剔除企業控制變量缺失且無法補齊的樣本。 在此基礎上, 為避免數據極端值對研究結果的影響, 本文對變量進行了上下1%的縮尾處理, 最終得到9064個研究樣本。

本文數據來源如下: ①黨組織參與治理部分原始數據來源于國泰安(CSMAR)數據庫的子數據庫上市公司人物特征, 通過“是否高管團隊成員”“是否董事會成員”與“是否監事”及“具體職務”字段判斷上市公司董監高與黨組織成員的任職重合情況并做進一步的手工處理。 ②企業社會責任信息披露質量數據來自于潤靈環球責任評級公司的企業社會責任報告總評分。 其他數據來自于國泰安(CSMAR)數據庫。

(二)變量測度

1. 被解釋變量: 企業社會責任信息披露質量(CSR)。 參考張蕊等[19] 的做法, 本文采用潤靈環球責任評級(RKS)的“A股上市公司企業社會責任報告評級數據庫”中對上市公司社會責任報告的總評分來衡量上市公司社會責任信息披露質量。 該評分數值越大, 表示該上市公司社會責任信息披露質量越高。

2. 解釋變量: 黨組織參與治理(Party)。 參照馬連福等[6] 的做法, 以黨組織進入企業的“雙向進入”方式為切入點來度量黨組織參與治理這一解釋變量。 本文使用黨組織成員兼任董事會、管理層和監事會職位總人數除以董事會、管理層和監事會人數總和(Party)衡量黨組織參與治理的總程度, 分別用黨組織成員兼任董事會職位人數除以董事會規模(Party_B)、黨組織成員兼任管理層職位人數除以管理層規模(Party_C)、黨組織成員兼任監事會職位人數除以監事會規模(Party_S)來衡量黨組織進入董事會、管理層和監事會的程度。

3. 調節變量: 法律環境(Law)。 參照周澤將和雷玲[20] 的研究, 本文選取王小魯等[21] 的市場中介組織發育和法律制度環境評分作為法律環境(Law)的替代變量, 并采用插值法補充了2017年的數據。

4. 控制變量。 參考相關研究, 選取第一大股東持股比例、成長能力、企業規模、現金持有水平、獨立董事比例、資產負債率作為本文的控制變量, 并依據證監會2012版上市公司行業分類指引標準進行行業虛擬變量的劃分, 除制造業按照二級代碼分類外其他行業代碼均按一級代碼分類。 變量定義的匯總見表1。

(三)模型設定

黨組織參與治理能夠直接影響企業日常經營管理活動的決策和執行, 有效降低委托代理成本和信息不對稱的風險, 引導企業樹立長遠發展的目標、積極響應社會關切, 提高企業社會責任信息披露質量。 為了檢驗H1, 本文參照張蕊等[19] 的研究, 構建了如下多元回歸模型:

其中: Controlsi,t代表一組控制變量, 具體見表1; α0、α1、α2代表系數; εi,t代表隨機誤差項。

五、實證結果與分析

(一)描述性統計

主要變量的描述性統計結果見表2。 由表2可知, 樣本企業黨組織參與治理指標的均值為0.017, 說明2012 ~ 2017年樣本企業黨組織嵌入董事會、管理層和監事會的程度并不高; 其標準差為0.042, 說明黨組織參與治理水平在企業間的差別不顯著。 企業社會責任信息披露質量的均值為41.041, 而極差達到59.323, 且樣本標準差為12.452, 說明滬深兩市A股上市公司企業社會責任信息披露質量存在較為顯著的差異。

(二)回歸結果與分析

表3呈現了黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量的回歸結果。 由表3可見, 黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量在5%的顯著水平上呈正相關關系, H1得到驗證。 進一步研究發現, 黨組織進入董事會與企業社會責任信息披露質量的回歸系數不顯著; 黨組織進入管理層和監事會分別在5%和1%的顯著性水平上對企業社會責任信息披露質量產生正向影響。 這可能是因為黨組織的目標融合了社會性、政治性等多重因素, 而董事會更傾向于追求經濟效率。 具有政治資本的黨組織成員在業務層面可能更容易迎合多數人的觀點, 較少對企業的董事會決議提出異議[22] 。 當黨組織進入董事會時, 相當于監督者與決策者的身份合而為一, 從不相容職務分離原則考慮, 其監督職能會大打折扣。 而黨組織進入管理層能夠直接在決策的實際執行中來影響其具體履行及披露社會責任的行為。 監事會作為我國公司的內部監督機構, 與外部監督主體相比具有天然的信息優勢, 獲取信息的成本較低, 是保障公司合法運營的有力安排。 黨組織進入監事會能將行政監督融入公司內部監督中, 增大公司的合法性壓力, 進而有助于社會責任信息披露質量的提升。

自La Porta等[18] 從法律制度的視角分析導致國家間金融水平不同的原因開始, 學者們逐漸意識到法律環境能夠對企業行為產生重要影響。 我國不同地區的法律環境存在一定差異。 在法律環境較好的地區, 公司信息傳遞機制暢通, 在一定程度上能夠抑制管理層的機會主義行為。 而在法律環境較差的地區, 公司的信息披露機制得不到保障, 為管理層侵占公司利益等行為提供了機會。 這也為黨組織參與治理提供了更大的施展空間, 即黨組織參與治理的內部治理和法律環境的外部治理之間存在一定的替代性。 為了檢驗法律環境與企業社會責任信息披露質量的關系以及法律環境對黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量間關系的調節作用, 本文在模型(1)中加入法律環境以及黨組織參與治理和法律環境的交乘項Party×Law, 構建了如下模型:

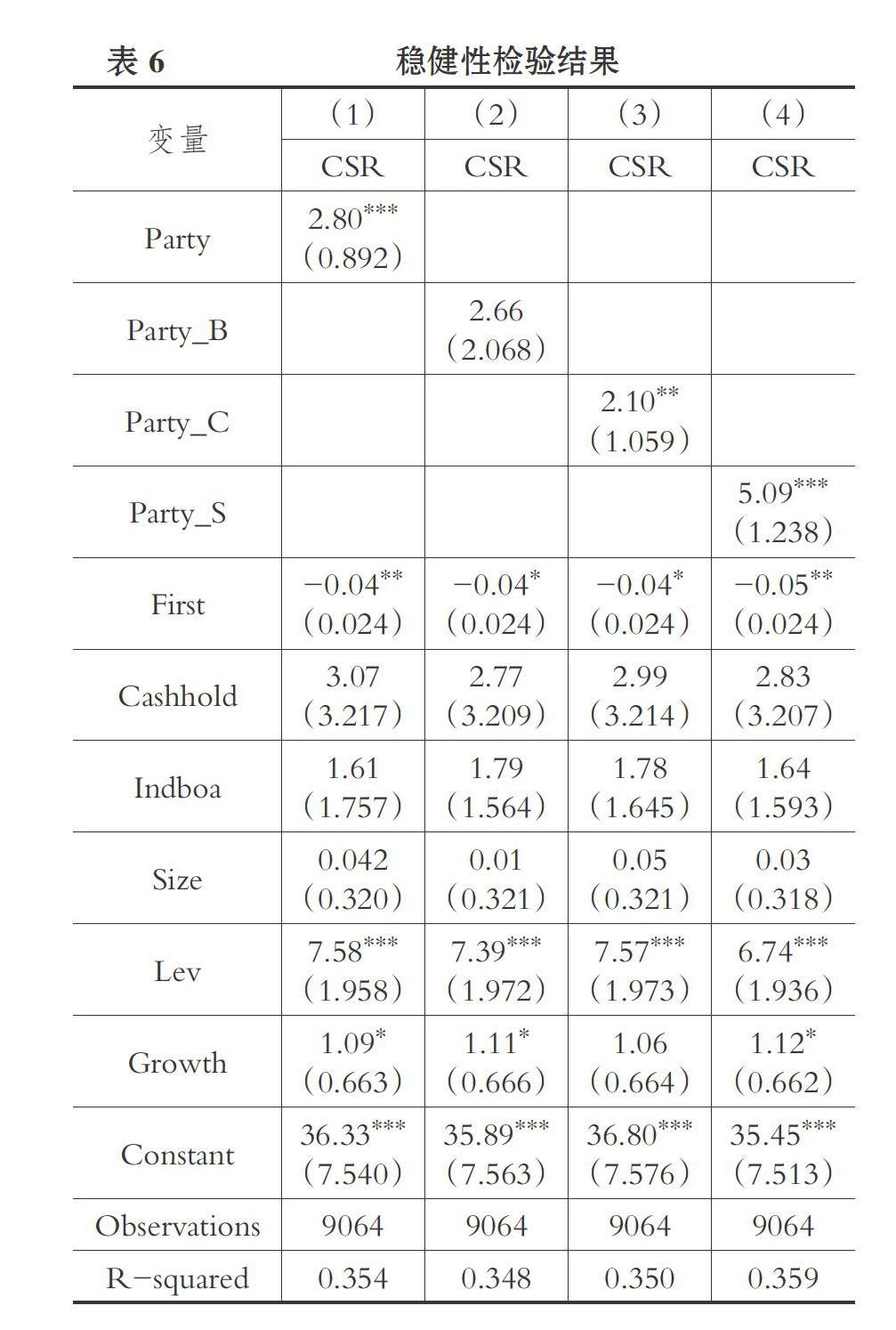

表4和表5報告了法律環境與企業社會責任信息披露質量的關系以及法律環境調節作用的回歸結果, 可見H2、H3和H4得到驗證。 表4中, 法律環境與企業社會責任信息披露質量在1%的顯著性水平上呈正相關關系, H2得到驗證。 交乘項系數在5%的顯著性水平上為負, 驗證了H3和H4。 當法律環境較差時, 信息傳遞通道容易受到阻滯, 股東與管理層之間的代理問題更加突出, 為黨組織參與治理的內部監督作用發揮提供了空間。 因此, 黨組織參與治理在法律環境較差的情況下對企業社會責任信息披露質量的提升作用較強。 當法律環境較好時, 黨組織進入管理層和監事會對企業社會責任信息披露質量的促進作用減弱了; 反之, 黨組織進入管理層和監事會對企業社會責任信息披露質量的促進作用增強了。 具有政治資本的黨組織成員在業務層面更容易迎合多數人的觀點, 較少對企業的董事會決議提出異議[22] , 黨組織進入董事會的作用會因此而大打折扣, 故黨組織進入董事會對企業社會責任信息披露質量的提升無顯著影響。 而黨組織進入管理層和監事會分別是在決策的實際執行中和全程監督中來影響企業具體履行及披露社會責任的行為。 在外部法律環境較差時, 研討會上的集思廣益與行政監督的融入能夠有效地促使企業做好社會責任承擔與信息披露工作, 黨組織進入管理層與監事會對法律環境產生替代作用。

(三)穩健性檢驗

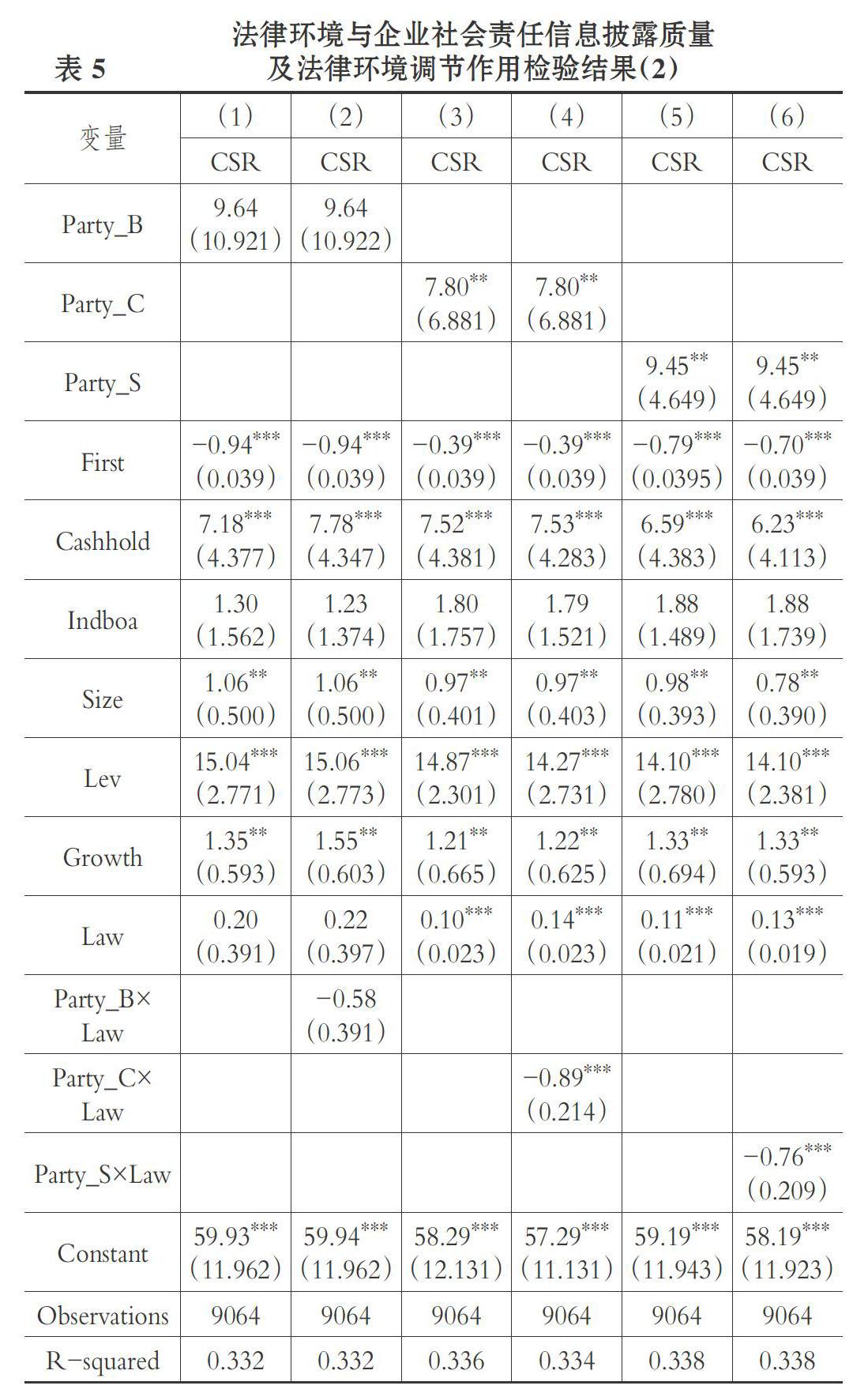

1. 變更變量的度量方法。 為了檢驗研究結論的穩健性, 本文變更黨組織參與治理的度量方法, 使用是否存在黨組織成員在董事會、監事會或者管理層任職的虛擬變量衡量黨組織參與治理。 其中, 變量黨組織參與治理(Party)衡量黨組織成員是否在董事會、監事會或者管理層任職, 若是則取1, 否則取0; 其他變量也按照上述規則進行取值。 回歸結果如表6所示, 回歸結果依然支持前文相關假設。

2. 樣本自選擇檢驗。 由于我國并未強制性要求企業披露社會責任報告, 這使得企業社會責任信息披露質量的取值存在“斷尾”現象, 從而可能產生嚴重的樣本選擇偏差問題。 因此, 本文采用Heckman二階段回歸法來檢驗是否存在樣本自選擇問題。

第一階段, 通過樣本選擇方程Yit=ωZit+φit來計算個體企業發布社會責任報告的概率, 采用Probit回歸得出逆米爾斯比率[λ]。 其中Yit為上市公司發布企業社會責任報告的決策函數, 如果ωZit+φit≤0, 則Yit=0, 即企業不發布企業社會責任報告, 否則代表企業發布。 Zit為影響上市公司發布社會責任報告的可觀察變量集, ω為待估計參數, φit為隨機擾動項。 參考郭文忠和周虹[23] 的研究, 選擇產品競爭度作為識別變量, 用赫芬達爾指數HHI來衡量, 即企業營業收入占所處行業總體營業收入比重的平方和。 根據選擇方程得到的估計ω值可計算出逆米爾斯比率λ。 第二階段, 利用選擇樣本將逆米爾斯比率λ作為修正變量加入回歸方程。 如果λ顯著不為0, 證明存在選擇性偏誤, 應采用Heckman二階段模型控制選擇偏差, 否則選擇性偏誤不存在。

表7是Heckman選擇方程及結果方程的回歸結果。 從表7中可以看出, 結果方程中的逆米爾斯比率[λ]顯著不為0, 說明樣本存在自選擇偏差, 應采用Heckman二階段模型對選擇偏差進行修正。 在選擇方程中, HHI指數、資產負債率和黨組織參與治理均與企業是否發布社會責任報告正相關。 在結果方程中, 黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量在1%的顯著性水平上正相關, 可見模型經修正后假設是成立的。

3. 內生性檢驗。 黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量之間可能存在內生性問題, 即企業社會責任評價高的企業可能本來就更加注重企業黨建工作, 積極將黨組織融入企業內部治理體系中, 提高了黨組織參與治理的程度。 本文采用傾向得分匹配法檢驗黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量之間是否存在內生性問題。 首先對于黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響進行傾向得分匹配, 參照曹文婷[24] 的做法, 通過選取企業規模、第一大股東持股比例、資產負債率、兩職分離率和現金持有水平對上市公司是否存在黨組織參與治理的啞變量進行Probit回歸。 然后進行最近鄰匹配、卡尺匹配和核匹配, 分別得到黨組織參與治理影響企業社會責任信息披露質量的平均處理效應。 結果如表8所示。 從表8中可以看出, 匹配后雖然平均處理效應下降但仍顯著, 說明控制企業規模等變量后, 黨組織參與治理下企業社會責任信息披露質量顯著高于無黨組織參與治理的企業社會責任信息披露質量。 由此可以推斷, 黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量有顯著的提升作用。

(四)作用路徑分析

為識別黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量提高效應的傳導路徑, 參考Baron和Kenny[25] 的檢驗方法進行中介效應檢驗, 設定路徑Path a、Path b和Path c如下:

其中: CSRi,t為社會責任信息披露質量指標; Partyi,t為黨組織參與治理指標; Mediatori,t代表中介變量, 本文中指代理成本和經營風險; Controlsi,t為系列控制變量, 具體參見表1。 根據前文理論分析中的“代理成本”和“經營風險”路徑, 本文選取了代理成本和經營風險2個指標, 其中: Mfeei,t為代理成本指標, 用管理費用率(管理費用/主營業務收入)衡量; Riski,t為經營風險指標, 參考余明桂等[26] 的研究, 利用企業的盈利波動性來衡量。 ROAi為企業i相應年度的息稅前折舊及攤銷前利潤(EBITDA)與當年末資產總額(ASSET)的比率。 在計算盈利波動性時, 先對企業每一年的ROA利用行業平均值進行調整, 然后計算企業在每一觀測時段內經行業調整的ROA標準差, 具體如下:

其中: i代表企業; n代表觀測時間段內的年度, 取值1 ~ 3; X代表某行業的企業總數; k代表該行業的第k家企業。 由于我國上市公司高管的任期一般是3年, 所以本文以3年為一個觀測時段。 Sobel Z值的計算公式為:

其中, a和sa分別為Path b中α1的估計系數和標準誤, b和sb分別為Path c中α2的估計系數和標準誤。

1. 代理成本路徑分析。 黨組織參與治理站在股東的角度進行決策, 并能夠給管理層一定的監督壓力和激勵動力, 有效制衡了代理沖突。 表9列示了代理成本的路徑效應檢驗結果。 從第(2)列可以看出, 黨組織參與治理能夠顯著降低企業的代理成本。 第(3)列展示了在控制代理成本的基礎上, 黨組織參與治理對社會責任信息披露質量的回歸結果, 可以看到兩者的回歸系數依舊顯著且這一系數顯著小于Path a中兩者的回歸系數。 此外, Sobel Z值在1%的水平上顯著。 這說明黨組織參與治理能夠顯著降低企業代理成本, 進而推動了企業社會責任信息披露質量的提升。

2. 經營風險路徑分析。 企業的經營風險會增加企業的外部融資成本, 同時企業也需要保留更多的資源以應對風險。 而企業履行社會責任并披露社會責任信息需要充足的資源, 尤其是財務資源, 即企業只有在維持自身正常運營的基礎上才有能力更好地履行并披露社會責任。 黨組織代表著廣大人民的利益, 傾向于帶來經濟和社會等多方面的效益, 通過嚴格有效地執行黨和中央的相關政策抑制管理層過度承擔風險的動機, 并以科學的決策程序降低風險承擔, 進而推動企業社會責任信息披露質量的提升。 表10列示了經營風險的路徑效應檢驗結果。 從第(2)列可以看出, 黨組織參與治理能夠顯著降低企業的經營風險。 第(3)列展示了控制經營風險的基礎上, 黨組織參與治理對社會責任信息披露質量的回歸結果, 可以看到兩者的回歸系數依舊顯著且這一系數顯著小于Path a中兩者的回歸系數。 此外, Sobel Z值在1%的水平上顯著。 這說明黨組織參與治理能夠顯著降低企業的經營風險, 進而推動企業社會責任信息披露質量的提升。

(五)拓展性檢驗

眾多文獻從產權性質的角度探討了公司治理的經濟后果, 而中國特色的經濟制度安排差異一定程度上決定了黨組織參與治理的深度與廣度, 可能使得黨組織參與治理的經濟后果存在差異, 本文按產權性質差異進行分組回歸, 結果見表11。 可見, 國有企業中黨組織參與治理能夠在1%的顯著性水平上提升企業社會責任信息披露質量, 而非國有企業中黨組織參與治理提升企業社會責任信息披露質量的顯著性水平為5%。 運用基于似無關模型的SUR檢驗來進行組間系數差異的檢驗, 表12報告了檢驗結果。

對于國有企業而言, 其經濟、政治、社會等層面的多元目標是由其自身屬性引申而來的。 國有企業在追求國有資產保值增值的同時也要兼顧廣大人民的利益, 積極承擔社會責任無疑是利益兼顧的方式之一。 再加上黨組織對國有企業高管擁有人事任免權, 因此國有企業黨組織參與治理帶來的合法性壓力更大, 能夠及時糾正企業偏差, 傳遞社會主義核心價值觀。 相較而言, 非國有企業黨組織參與治理的深度和廣度要弱于國有企業。 因此, 國有企業相比非國有企業黨組織參與治理能夠更好地發揮作用, 促進企業社會責任信息披露質量的提升。

六、結論與啟示

本文利用2012 ~ 2017年我國A股上市公司面板數據, 探索了黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響及其作用機制。 研究發現: 黨組織參與治理能夠顯著促進企業社會責任信息披露質量的提升; 黨組織進入管理層和監事會能夠顯著正向影響企業社會責任信息披露質量, 而黨組織進入董事會對企業社會責任信息披露質量無明顯作用。 考慮外部環境的影響, 發現法律環境與企業社會責任信息披露質量呈顯著正相關關系。 而在法律環境較差的情況下, 黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的提升效果更顯著。 同時本文用變更變量度量方式等方法進行了穩健性檢驗, 文章結論保持不變。 進一步分析得出: 黨組織參與治理對社會責任信息披露質量的影響路徑中存在代理成本路徑和經營風險路徑; 相較于非國有企業而言, 黨組織參與治理更能顯著提高國有企業的社會責任信息披露質量。

本文的研究結論對完善黨組織參與治理機制與拓寬企業社會責任承擔與披露路徑提供了一定的參考價值: 首先, 在企業層面上, 不斷建立健全黨組織參與治理的機制, 創新黨組織的“再組織化”新思路。 在黨員干部和公司領導班子的培養方面, 創新培養機制, 采用黨建崗與業務崗交叉輪崗的模式, 促進黨建工作與業務工作的融合, 真正把黨組織融入公司治理結構中。 在企業文化建設方面, 黨組織應重點開展黨中央重要思想宣傳與引領工作。 其次, 政府等相關部門除在價值觀和輿論導向上適度引導企業強化社會責任意識、及時督促企業全面承擔社會責任之外, 還需要集中力量完善《勞動法》、《環境資源法》等法律制度, 有效發揮經濟與環境的協同發展效應。 同時, 企業的內外部治理機制存在一定關聯關系, 當企業所在省份、地區的法律環境較差時, 應當適時調整職務設置, 鼓勵黨組織通過進入管理層和監事會的方式參與公司治理。

由于數據獲取和研究方法的局限, 本文存在一些不足之處, 如未能深入分析黨組織參與治理的任期特征對企業社會責任信息披露質量的影響、企業所處生命周期是否影響了黨組織參與治理與企業社會責任信息披露質量的關系等。 未來可以從以上方面對黨組織參與治理對企業社會責任信息披露質量的影響做進一步研究。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] Connelly B. L., Certo S. T., Ireland R. D.. Signaling Theory:

A Review and Assessment[ J].Journal of Management,2011(1):39 ~ 67.

[2] 焦娟妮,范鈞.顧客——企業社會價值共創研究述評與展望[ J].外國經濟與管理,2019(2):72 ~ 83.

[3] 郭曄,蘇彩珍,張一.社會責任信息披露質量提高企業的市場表現了么?[ J].系統工程理論與實踐,2019(4):885 ~ 887.

[4] 高漢祥.公司治理與社會責任:被動回應還是主動嵌入[ J].會計研究,2012(4):58 ~ 64+95.

[5] 劉連煜.公司治理與公司社會責任[M].北京:中國政法大學出版社,2001:77 ~ 78.

[6] 馬連福,王元芳,沈小秀.中國國有企業黨組織治理效應研究——基于“內部人控制”的視角[ J].中國工業經濟,2012(8):82 ~ 95.

[7] Bushman R. M., Smith A. J.. Financial Accounting Information and Corporate Governance[ J].Journal of Accounting and Economics,2001(1):237 ~ 333.

[8] 劉文綱,唐立軍.我國企業社會責任信息披露機制的構建[ J].經濟與管理研究,2009(7):93 ~ 94.

[9] 王士紅.所有權性質、高管背景特征與企業社會責任披露——基于中國上市公司的數據[ J].會計研究,2016(11):53 ~ 60+96.

[10] Kim Y., Park M. S., Wier B.. Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility?[ J].The Accounting Review,2012(3):761 ~ 796.

[11] 許年行,李哲.高管貧困經歷與企業慈善捐贈[ J].經濟研究,2016(12):133 ~ 146.

[12] 張婷婷.區域文化對企業社會責任信息披露質量的影響——來自中國上市公司的證據[ J].北京工商大學學報(社會科學版),2019(1):31 ~ 39+80.

[13] 畢茜,彭玨,左永彥.環境信息披露制度、公司治理和環境信息披露[ J].會計研究,2012(7):39 ~ 41.

[14] 嚴若森,吏林山.黨組織參與公司治理對國企高管隱性腐敗的影響[ J].南開學報(哲學社會科學版),2019(1):176 ~ 190.

[15] 陳仕華,盧昌崇.國有企業黨組織的治理參與能夠有效抑制并購中的“國有資產流失”嗎?[ J].管理世界,2014(5):106 ~ 120.

[16] 董志強,魏下海.黨組織在民營企業中的積極作用——以職工權益保護為例的經驗研究[ J].經濟學動態,2018(1):14 ~ 26.

[17] Hemingway C. A., Maclagan P. W.. Managers' Personal Values as Drivers of Corporate Social Responsibility[ J].Journal of Business Ethics,2004(1):31 ~ 44.

[18] La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.. Law and Finance[ J].Journal of Political Economy,1998(6):1113 ~ 1155.

[19] 張蕊,蔣煦涵.黨組織治理、市場化進程與社會責任信息披露[ J].當代財經,2019(3):130 ~ 139.

[20] 周澤將,雷玲.紀委參與改善了國有企業監事會的治理效率嗎?——基于代理成本視角的考察[ J].財經研究,2020(3):34 ~ 48.

[21] 王小魯,樊綱,胡李鵬.中國分省份市場化指數報告(2018)[M].北京:社會科學文獻出版社,2019:1 ~ 211.

[22] 柳學信,孔曉旭,王凱.國有企業黨組織治理與董事會異議——基于上市公司董事會決議投票的證據[ J].管理世界,2020(5):116 ~ 133+13.

[23] 郭文忠,周虹.高管團隊特征、市場化程度與企業社會責任履行——基于Heckman兩階段模型的分析[ J].技術經濟與管理研究,2020(2):66 ~ 70.

[24] 曹文婷.風險投資影響新三板企業價值:作用機制、內生性及企業異質性探討[ J].北京工商大學學報(社會科學版),2020(1):64 ~ 75+104.

[25] Baron? R. M., Kenny? D.. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations[ J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(5):1173 ~ 1182.

[26] 余明桂,李文貴,潘紅波.管理者過度自信與企業風險承擔[ J].金融研究,2013(1):149 ~ 163.