管理者偏度偏好與企業并購績效

向 誠 ,趙宇洋

(1.重慶大學 經濟與工商管理學院,重慶 400044;2.西安交通大學 經濟與金融學院,西安 710061)

并購已成為我國上市公司尋求外延式擴張發展的重要途徑,A 股市場年并購規模已達到萬億級,穩居全球第二。同時,在供給側改革的戰略背景下,并購活動對優化我國資本市場資源配置、推動產業結構升級具有重要的現實意義。然而,我國上市公司的并購績效不甚理想,以高溢價進行并購、但并購之后的業績無法達到預期的現象普遍存在[1],導致后續的巨額商譽減值和股價崩盤等嚴重負面后果[2]。上市公司的管理者是并購交易的決策主體,部分學者嘗試打破管理者的“理性人”假設,從管理者的過度自信等非理性因素對其風險偏好與并購決策過程的影響出發,解釋其并購績效低下的現象[1,3-4]。而行為金融學者們指出,在傳統的“均值-方差”框架之外,個體的風險投資決策還受到投資收益分布偏度的顯著影響[5]。具體而言,受到主觀信念偏差以及極端事件的突出性等影響,個體表現出非理性的偏度偏好或者說“博彩”傾向,過度青睞那些如彩票般有小概率獲得極高收益、即收益呈正偏分布的資產,并為其支付過高的價格[6]。新近研究表明,公司管理者在研發投入[7-9]、資本預算[10]和員工期權激勵計劃[11-12]等財務決策中均表現出明顯的偏度偏好。然而,這一偏好是否同樣影響管理者的并購決策和績效,尚未得到專門研究。

下例可簡要說明偏度偏好對管理者并購決策的潛在影響。假設有A、B兩個并購項目,兩者的投入均為5單位,項目A 分別有40%和60%的概率獲得2單位和8單位的現值收益,項目B分別有90%和10%的概率獲得2單位和30單位的現值收益。A 項目的凈現值為正(2×0.4+8×0.6-5=0.6),B項目盡管凈現值為負(2×0.9+30×0.1-5=-0.2),但有10%的概率獲得6倍于其投入的超高收益。在偏度偏好的影響下,這一潛在的超高收益可為管理者帶來更大的主觀效用[13],管理者因而可能選擇并購項目B而容忍其負的凈現值,而平均而言,這一選擇將損害其并購績效和公司價值。

基于上述思路,以2009~2019年A 股上市公司的并購事件為樣本,研究并購標的的預期收益偏度對其并購溢價水平以及主并方并購績效的影響。研究結果表明,特定行業上市公司近期的會計或股票收益偏度越大、即其收益上限越高,主并公司在并購該行業公司時給予的溢價水平就越高,其并購績效則越低。具體而言,并購標的所屬行業上市公司的股票(會計)收益偏度每提升1個標準差,并購標的的溢價水平較樣本均值提高10.5%(10.0%),而主并方在并購公告前一個交易日到后一個交易日([-1,1])的累積超額收益下降0.467(0.207)個百分點,其實施并購后下一年的凈資產收益率則較并購前一年下降0.310(0.193)個百分點。

進一步研究表明,前述影響在非國有企業、機構持股比例低、以及總部所處省份人均彩票銷售額較高的主并公司中更顯著。一方面,相較于國有企業,非國有企業管理者的決策自由度更強,其個人偏好對并購交易的影響更大[1,3]。同時,個人投資者的“博彩”傾向明顯,而機構投資者厭惡、而非偏好資產收益的特質偏度[14-15],機構持有公司的股權比例越高,越有動機監督和抑制管理者追捧有小概率獲取極高收益并購標的的“博彩式”并購活動。另一方面,彩票是典型的凈現值為負、但有小概率獲得極高收益的收益正偏分布型資產,彩票銷售火爆的地域有著更濃的博彩文化氛圍。因此,這些地域的公司管理者偏度偏好更強[10],其“博彩式”并購也更容易得到當地員工、投資者及客戶等的認同和支持,更可能給予彩票型并購標的高溢價,進而造成低并購績效。最后,在考慮管理者過度自信因素、更換主要變量度量方式、以及利用宗教信仰判別各省份博彩氛圍高低后,本文的主要實證研究結果依然穩健。

相較于已有研究,本文的貢獻包括:首先,從偏度偏好的視角,進一步探討了管理者的非理性行為或心理偏差對其并購活動的潛在影響。已有研究主要從過度自信和錨定效應兩個方面入手,分析管理者并購決策中的非理性因素[1,3,16-17]。本文則發現,管理者向預期收益偏度高的并購標的支付了過高溢價,從而損害其并購績效,而這一現象在上年度股票收益或會計收益更低、即管理者自信程度更低的公司中顯著更強,表明業績不佳的公司管理者更可能寄希望于“博彩式”的并購迅速改善公司資本市場或會計表現。這一現象與基于管理者自信的解釋的預期相悖,而符合管理者偏度偏好的理論預期,表明管理者的偏度偏好對A 股上市公司的并購績效具有較強的邊際解釋能力,豐富了有關管理者的非理性行為或心理偏差影響其并購績效的研究。同時,這一發現也有助于理解近年來A 股公司通過并購活動,扎堆進入新能源汽車等失敗幾率大、但收益上限高的行業的“蹭熱點”式并購現象。

其次,豐富了管理者偏度偏好影響上市公司財務活動領域的研究。偏度偏好理論突破了基于“均值-方差”特征的傳統期望效用框架,更好地刻畫了個體對尾部極端事件的風險態度,也更加契合資本市場風險收益的有偏分布特征。已有研究多數以個人投資者為研究對象,研究其偏度偏好對資產定價過程的潛在影響[15,18]。少數研究嘗試以管理者為研究對象,探討了管理者的偏度偏好對公司創新投入[7-9]、行業間資源配置[10]和員工期權激勵[12]等財務決策的影響,但相對而言,當前這一領域的研究還較為有限,且對于管理者的偏度偏好對公司績效存在消極還是積極影響,已有研究并未得到一致的結論。Adhikari等[7]和Chen 等[8]發現,在美國市場中,管理者的偏度偏好提升了公司的創新產出;而趙奇鋒等[9]則發現,在A 股市場中,管理者的偏度偏好阻礙了企業創新。本文以并購活動為研究對象,有助于拓展偏度偏好影響上市公司財務活動的研究視角;同時,本文發現,管理者因偏度偏好而為預期收益偏度高的并購標的支付過高的并購溢價,損害了公司市場價值和會計收益,與趙奇鋒等有關管理者偏度偏好損害公司價值的發現相吻合。這一結果凸顯了本文依托中國情境探討管理者偏度偏好如何影響公司決策的學術和實務意義。

最后,有助于進一步理解文化因素對企業并購績效等資本市場產出的影響。相較于發達國家,我國的法律法規等正式制度相對薄弱,文化等非正式制度安排對資本市場的影響明顯[19]。已有研究更多關注并購雙方的文化差異對并購績效的影響[20-22],本文則發現,主并公司所處地域的博彩文化氛圍可能助長其管理者在并購活動中的偏度偏好,進而強化這一偏好對其并購績效的負面影響。本文結果凸顯了塑造良好文化氛圍對提高我國企業并購績效、優化市場資源配置的重要現實意義。

1 文獻綜述

1.1 偏度偏好

傳統金融學說使用基于“均值-方差”框架的期望效用理論描述個體的風險決策行為。然而,個體同時購買彩票和保險的現象,表明個體在風險決策時會過于關注小概率的極端事件。換言之,在均值和方差特征之外,風險事件結果的分布偏度同樣影響個體的決策過程[23]。具體而言,個體存在偏度偏好,追求正偏收益事件(如買彩票),而相反避免負偏收益事件(如買保險)。Barberis等[5]利用累積前景理論解釋個體的這一偏好,認為個體利用主觀權重函數代替客觀概率分布進行風險決策,高估風險結果分布尾部區域事件發生的概率。Bordalo等[6]提出“突出理論”,認為極端事件的突出性會吸引個體更多注意力,使其高估此類事件再次發生的可能,進而表現出偏度偏好。

相關實證證據表明,偏度偏好使得個體過度青睞那些如彩票般有小概率獲得極高收益、即收益正偏分布的資產,并愿意為其支付過高的價格,進而造成此類資產隨后的低收益[15,18,24]。資產收益分布偏度與其未來收益的負向關聯,在期權[25]、場外交易股票[26]和可回購權證[27]等多種資產類型中均得到了驗證,同時,這一負向關聯對IPO 抑價[28]、異質波動率之謎[29]、賬面市值比異象[30]和Beta異象[31]等資本市場異象也具有一定的解釋能力。

偏度偏好還對公司管理者的創新投入、員工期權激勵計劃以及行業資源配置策略等財務決策存在顯著影響。創新活動(如藥物研發)具有周期長、失敗幾率大、但成功后可帶來高收益等特點,是典型的收益正偏型投資活動,偏度偏好有助于提升管理者對創新失敗的容忍度,增強其創新投入意愿,從而提升公司創新水平[7-8],但也可能導致其進行魯莽而無效率的創新投入[9]。Kumar等[11]和Spalt[12]指出,股票期權的預期收益存在天然的正偏特性,在博彩文化濃厚的地區,個體的偏度偏好更強,當地公司的非高管員工因而更愿意接受以股票期權形式實施的激勵方案。Schneider等[10]發現,跨行業公司在對其涉足的多個行業進行資源配置時,會向近期資本市場收益或會計收益偏度更大的行業傾斜。總體而言,國外學者研究指出,偏度偏好會顯著影響管理者的重大財務決策,而國內學者在這一領域的研究還相對有限。

1.2 并購績效

無論在A 股市場或是國外資本市場,并購活動均存在明顯的“贏家詛咒”現象,多數并購活動僅能取得極小的、甚至負的資本市場績效或會計績效[32-33]。公司管理者是并購交易的決策主體,已有研究從管理者的委托代理問題、人口特征與經歷、以及行為心理偏差等視角對上市公司的并購績效進行了探討。

(1)委托代理問題的存在,使得公司管理者可能為了追求個人聲譽、與公司規模掛鉤的薪酬激勵或打造龐大商業帝國等私人收益,無視并購績效而盲目并購擴張[34-35]。作為委托代理問題損害并購績效的證據,相關實證研究表明,良好的公司治理機制能夠提升并購績效。Becht等[36]和Li等[37]指出,機構投資者積極參與公司決策能顯著減少公司實施有損股東價值的并購活動的概率。周紹妮等[38]在A 股市場中發現,機構投資者持股能夠提升國有企業的并購績效。陳勝藍等[39]發現,A 股市場賣空管制放松后,賣空壓力約束了公司高管在并購活動中的自我逐利行為,從而改善公司的并購績效。王姝勛等[40]發現,A 股上市公司授予高管期權激勵能夠緩解代理問題、提升管理者風險承擔意愿,進而提升公司并購傾向和并購財務業績。

(2)部分文獻基于高階梯隊理論,探討了高管人口統計特征和個人經歷對其并購決策的影響。并購是高風險的投資活動,高管的性別、年齡、學歷和專業背景影響其風險承擔意愿和風險決策能力,進而影響其并購傾向和績效[3,41-42]。同時,高管的成長經歷對其風險傾向具有塑造作用。Bernile等[43]指出,早年經歷過地震、火山爆發、颶風、海嘯等重大自然災害但未對其造成嚴重后果的CEO,在收購等投資活動中更為激進,而經歷且目睹這些自然災害嚴重后果的CEO 則更為保守。賴黎等[44]發現,從軍經歷提升了高管的風險偏好,此類高管更偏好收購且其并購績效更好。蔡慶豐等[45]發現,在中國家族企業中,有過童年時期父輩創業經歷以及家族企業外工作經歷的企二代更可能在金融和房地產等高收益行業實施并購。

(3)管理者的過度自信等行為和心理偏差影響其對并購預期收益的判斷,從而影響其并購績效。過度自信的管理者往往高估其風險決策能力而低估并購活動風險,因樂觀估計并購收益而為并購目標支付過高的溢價,從而導致并購績效的低下[1,3-4]。管理者的并購決策還受到錨定效應的影響,Baker等[16]發現,并購發起方給出的并購價格明顯靠近并購目標近期股價的峰值,即便這一股價峰值并不反映目標公司的真實內在價值,表明并購發起方以這一峰值為錨確定并購價格。陳仕華等[17]在A 股市場中發現,并購溢價水平同時受到主并公司之前的并購價格(即內在錨)和聯結公司并購價格(即外在錨)的影響。

概括而言,偏度偏好影響個體資產配置和公司財務決策的理論與實證證據日益豐富,而公司管理者的非理性心理或行為偏差對其并購活動績效的負面影響也廣受關注。然而,鮮少有研究探討管理者的偏度偏好對其并購行為的潛在影響,這為本文研究提供了空間。

2 研究設計

2.1 研究假說

本文依據管理學領域的高階梯隊理論[46],以及行為金融領域的偏度偏好理論[5,13,47],推導管理者的偏度偏好對公司并購績效的潛在影響。高階梯隊理論認為,管理者的認知結構等特質決定其決策過程從而影響企業績效,而偏度偏好理論打破傳統風險決策理論所依賴的“均值-方差”框架,認為風險資產的收益分布偏度同樣影響個體決策,表現為個體非理性的偏好收益正偏分布的風險資產。結合兩個理論,本文預期管理者的并購決策過程可能受到偏度偏好的非理性影響,并反映于公司的并購績效中。同時,相較于國外成熟股票市場,我國A 股市場個人投資者比例較高,市場投機氛圍相對較濃[48],且市場監管制度較為薄弱,上市公司的治理水平有待提高[22],可能助長管理者在并購活動中的非理性行為[1,3]。因此,A 股市場為研究管理者的偏度偏好對公司并購績效的影響提供了良好的實驗環境。

然而,個體的偏度偏好或者說“博彩”傾向取決于其人口特征、受教育水平以及經濟狀況等復雜因素[15],直接而準確度量管理者的偏度偏好程度,進而檢驗其對并購活動的影響存在一定的困難。鑒于此,參照有關個人投資者的偏度偏好影響資產定價過程的研究,通過觀察并購標的的收益分布偏度與管理者為其支付的溢價水平之間的關聯,揭示偏度偏好對管理者并購決策與并購績效的影響。資產定價研究表明,風險資產的事前或預期收益偏度越大,即資產的潛在收益上限越高,存在偏度偏好的個人投資者越可能追捧此類資產并為其支付過高的價格,從而導致其隨后的低收益[18,24,26-27]。參照這一實證研究方法,如果管理者因偏度偏好而追捧存在高收益上限的并購項目,則并購標的的預期收益偏度越大,管理者越可能為其支付更高的并購溢價,而這一非理性行為將降低其并購績效。據此得到假說:

H1并購標的的預期收益偏度越大,主并公司為其支付的并購溢價水平則越高,而其并購績效越差。

前文通過假說H1描述了并購標的的預期收益偏度與并購溢價、并購績效的潛在關聯,并將這一關聯歸因于管理者的偏度偏好。然而,這一關聯也可能來自管理者偏度偏好以外的因素,例如,首先,預期收益偏度更大的并購項目可能更難以被準確的估值,更大的估值偏誤表現為更高的并購溢價,導致更差的并購績效;其次,受到委托代理問題的影響,管理者可能為最大化其個人私有收益而有意地給予此類并購項目高溢價;最后,偏好進行博彩式并購的公司可能更愿意聘請認同公司這一投資風格的管理者,而非管理者的偏度偏好導致公司追求高收益偏度的并購標的。

為了驗證管理者偏度偏好與前述關聯之間存在直接的因果關系,參照Schneider等[10]的做法,以公司總部所在地域博彩文化作為管理者偏度偏好的外生影響因素,進而檢驗并購標的的預期收益偏度對并購結果的影響,是否因博彩文化差異而在不同地域呈現出顯著變化。其邏輯在于,地域內的博彩文化氛圍對當地個體的偏度偏好具有明顯的塑造作用[15],而相較于發達國家,我國法律法規、正式經濟制度相對薄弱,文化這一非正式制度安排對A 股上市公司管理者決策的影響更為突出[22]。同時,我國素有“小賭怡情”的博彩文化習俗[18],又因幅員遼闊而具有相當大的地域差異,從而使得管理者的偏度偏好可能因公司所處地域博彩文化的差異而表現出外生性變化。而風險投資項目的估值偏誤、委托代理問題以及公司自身的并購目標偏好并不會影響地域性的博彩文化氛圍差異。因此,如果并購標的的預期收益偏度對并購活動的影響因地域博彩文化差異而變動,則證實這一影響受到了管理者偏度偏好的直接驅動。

具體而言,在博彩文化更濃的地區,公司管理者有著更強的偏度偏好[11]。同時,公司本地員工、投資者、客戶以及供應商等群體因同樣受到當地博彩文化的影響,而更加認同和支持管理者的“博彩”式并購活動,例如更為積極地參與和推動此類并購項目,或是更加寬容其不佳的并購績效等負面后果。事實上,文獻[7-8,10]中均發現,偏度偏好對管理者創新投入等公司決策的影響在博彩氛圍更濃的地域更強。據此,主并公司所處地域的博彩文化氛圍越濃,并購標的預期收益偏度對并購溢價和績效水平的影響越強,即有假說:

H2主并公司所處地域的博彩文化氛圍越濃,并購標的的預期收益偏度對并購溢價和績效水平的影響越強。

本文主假說,即假說H1,預期管理者個人的偏度偏好影響公司并購績效,且這一偏好是非理性的,因而其對并購績效的影響是負面的。通過分析這一影響在公司之間的異質性,進一步驗證這一作用機制。

首先,預期收益偏度高的并購項目可能代表了更好的投資機會,給予這些項目更高的溢價水平可能并不是非理性的。而在股票市場中,機構投資者作為成熟的專業投資者,既有資源和能力能夠識別管理者的非理性并購行為,也能夠通過積極參與公司治理活動抑制此類行為[36]。同時,研究表明,機構投資者并不存在偏度偏好[14]。因此,如果管理者為預期收益偏度高的并購標的支付高溢價的行為是非理性的,則在機構投資者持股比例較高的公司中,這一行為更可能受到機構投資者的監督和制約。換言之,并購標的的預期收益偏度對并購溢價和并購績效的影響在機構投資者持股比例高的公司中顯著更弱。

其次,如果公司追逐預期收益偏度高的并購標的,起因于管理者個人對此類項目的非理性偏好,則并購標的的預期收益偏度對主并公司績效的影響,在國有和非國有企業中存在顯著差異。在國有企業中,并購交易需要得到政府主管部門審批,其并購決策容易受到政府穩定就業等政策性負擔的影響[49],管理者個人的風險偏好對并購活動的影響可能并不顯著;相反,在非國有企業中,管理者的決策自由度更強,其個人偏好對并購條件的影響更大[1,3]。因此,并購標的的預期收益偏度對并購溢價和績效的影響,在非國有企業中顯著更強。據此提出假說:

H3主并公司的機構投資者持股比例較低、主并公司為非國有企業時,并購標的的預期收益偏度對并購溢價和并購績效的影響更強。

2.2 樣本與數據

本文研究中需要用到各省份彩票銷售數據,財政部自2008年起公布這一數據,故以2009~2019年為樣本期。參照前人做法,按照如下思路構建A股上市公司的并購樣本。首先,通過國泰安數據庫“并購重組”子庫獲取樣本期間所有并購事件,保留主并方為A 股上市公司,并購類型為“資產收購”“吸收合并”“要約收購”或“股權轉讓”,且并購標的為“股權標的”的樣本;其次,刪除未完成和失敗的并購、重大資產重組事件、關聯并購、海外并購、主并方為ST 等特殊處理公司或金融行業上市公司、并購標的凈資產為負、交易金額小于500萬元以及主并方或并購標的公司關鍵財務數據缺失的并購樣本;最后,參照潘愛玲等[3]的做法,將同一企業同一年份對同一標的進行的多次并購合并為一個事件,若同一企業同一年份并購了多個不同的標的,則僅保留交易金額最大的并購事件。

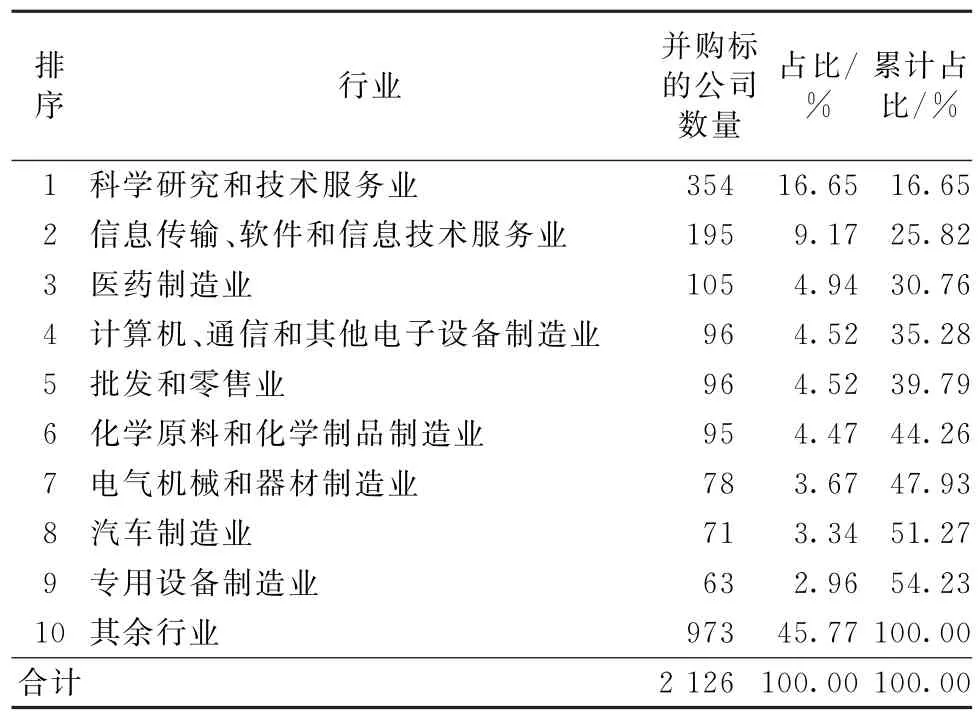

最終得到1 302家A 股上市公司的2 126個并購樣本事件,并購標的公司的行業分布如表1所示。

表1 并購標的公司的行業分布

表1顯示,以科學研究、信息技術、醫藥制造、計算機與通信設備制造行業公司為標的的并購事件數量分列前4名,對這4個行業公司進行的并購占并購樣本總數的比例超過35%。這些行業存在創新驅動的共同特征,而創新本身即為周期長、投入高、失敗幾率大,但成功后可獲相對較高回報的收益正偏型投資活動,管理者熱衷于并購這些行業公司的現象,吻合本文關于管理者并購決策受到其偏度偏好影響的預期。

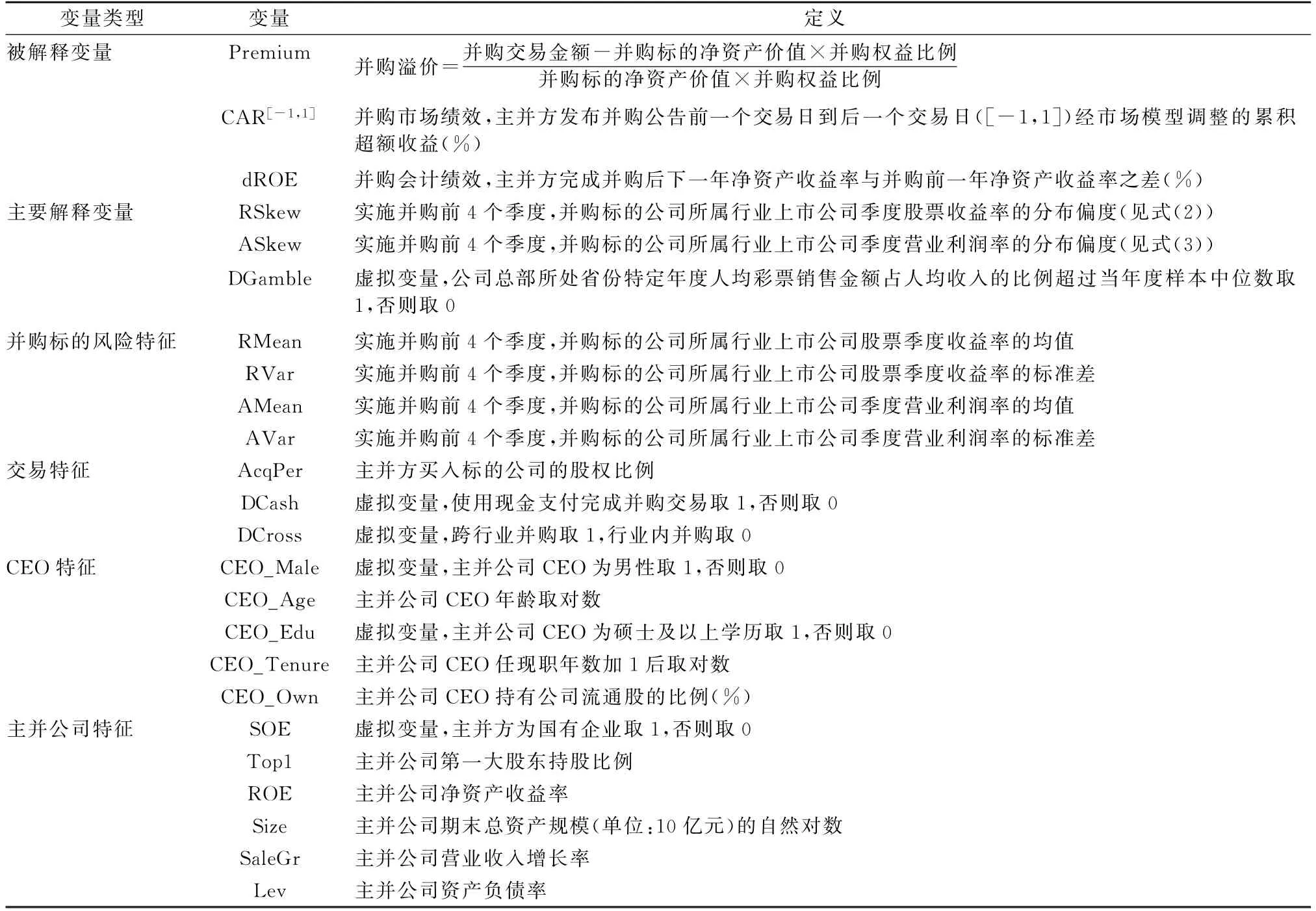

2.3 變量定義

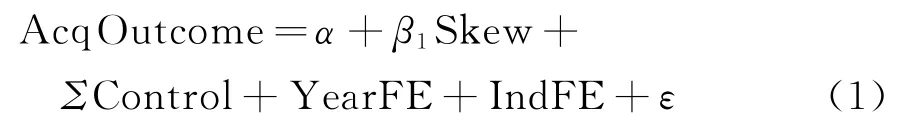

實證檢驗基準模型如下式所示:

式中:被解釋變量Acq Outcome表示并購溢價或并購績效水平;主要解釋變量Skew 表示并購標的的預期收益偏度;Control為系列控制變量;Year FE和Ind FE分別表示用以控制年度和行業固定效應的系列虛擬變量。被解釋變量、解釋變量以及控制變量的具體定義:

(1)并購溢價。本文并購樣本事件中的并購標的多數來自非上市公司,其股權市場價值無從考證,因此,參考文獻[3,17]中的做法,將并購溢價(AcqPre)表示為交易金額相對于交易標的凈資產價值的溢價程度,即并購溢價=(交易總價-交易標的凈資產價值×并購股權比例)/(交易標的凈資產價值×并購股權比例)。并購交易金額數據取自國泰安數據庫,該數據庫也提供了部分并購標的公司的凈資產價值數據,本文通過手工整理并購公告對缺失部分進行了補充。

(2)并購績效。參考前人研究,從短期市場績效和長期會計績效兩個方面度量并購項目的績效水平。其中,短期市場績效為主并公司發布并購公告前一天到后一天、經市場模型調整的累積超額收益。具體而言,以并購宣告前250個交易日到前10個交易日為估計窗口期,利用市場模型估計相關參數,得到主并公司在公告窗口期([-1,1])的預期收益,進而計算其實際收益與預期收益的差額,即累計超額收益。長期會計績效為主并公司完成并購后下一年(t+1)凈資產收益率相對于并購前一年(t-1)的變動(d ROE)。

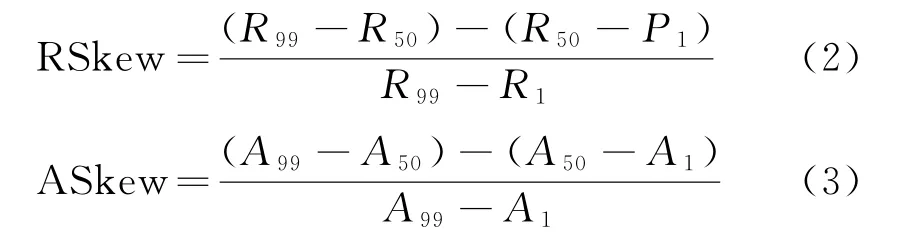

(3)并購標的預期收益偏度。并購標的的真實收益分布在事前無法觀測,參考有關個人投資者博彩傾向影響IPO 首日收益的研究[28],以及有關管理者偏度偏好影響跨行業公司行業間資源配置的研究[10],使用并購標的所屬行業上市公司的資本市場收益偏度(RSkew)或會計收益偏度(ASkew),度量并購標的的預期收益偏度,計算方式如下:

Rj是主并公司發布并購公告前4個季度,并購標的公司所屬行業所有正常上市公司季度股票收益率第j位百分位數;Aj是主并公司發布并購公告前4個季度,并購標的公司所屬行業上市公司季度營業利潤率第j位百分位數。并購標的公司所屬行業信息通過手工整理并購公告以及“天眼查”等互聯網公開渠道收集,行業分類參照證監會2012年上市公司行業分類指引,其中,制造業按一級行業大類細分,其余行業按行業門類劃分。

RSkew 和ASkew 捕捉了并購標的所屬行業上市公司近期出現的極端股票收益和會計收益事件,這一極端收益吸引管理者對該行業的關注,而可得性偏差使得管理者高估這些行業再次出現類似極端收益事件的可能[10],進而影響其對該行業公司的偏好程度。Green等[28]的實證研究表明,基于同行業公司已實現收益偏度計算的公司預期收益偏度,與公司事后的真實收益分布偏度高度正向相關。因此,本文使用類似指標度量并購標的的預期收益偏度存在合理性。根據定義,RSkew 和ASkew 越大,并購標的的預期收益偏度越大,對投資收益偏度存在非理性偏好的管理者越可能給予其更高的并購溢價,其并購績效因而可能越差。

(4)地域博彩文化。購買彩票是我國唯一合法的博彩活動,彩票銷售火爆程度能夠反映當地群體的博彩傾向高低。Kumar[15]利用美國股票市場個人微觀層面的證券賬戶數據證實,在人均彩票銷售金額更高的區域,個體持有“彩票型”股票的傾向、即偏度偏好更強。趙奇鋒等[9]以創新投入為研究對象,驗證了使用彩票銷售情況度量中國各省域博彩文化氛圍的合理性。參照文獻[9,15]中的研究,使用各省級行政區域人均福利彩票和體育彩票銷售金額占其人均收入的比例,度量該區域的博彩文化氛圍。

(5)控制變量。參考前人研究,在實證中控制了并購標的風險特征、并購交易特征、CEO 個人特征以及公司財務運營特征等因素。

①本文控制了并購標的的預期收益均值和方差。風險投資的期望收益(即均值)與波動性(即方差)是個體進行風險投資決策時的重要考慮因素。同時,收益分布的偏度與其均值、方差特征存在天然的相關性[30]。與前文構建預期收益偏度指標時類似,以并購實施前4個季度,并購標的所屬行業上市公司季度股票收益率或營業利潤率的均值和標準差,度量其預期收益均值和方差特征。

②本文控制了對并購標的公司股權的收購比例(AcqPer)、并購支付方式(DPay)以及是否行業內并購(DCross)等并購交易特征。買入較高比例標的股權,以尋求對并購目標的控制權會抬高其溢價水平;跨行業并購交易雙方的信息不對稱程度更強,可能導致更低的并購績效[50];葛結根[51]還發現,A股市場中以現金支付的并購活動績效更高。

③本文控制了主并公司CEO(或總經理)的持股比例(CEO_Own)、年齡(CEO_Age)、性別(CEO_Male)、學歷(CEO_Edu)以及任期(CEO_Tenure)等特征。CEO 的年齡、性別、學歷等人口特征影響其風險偏好,CEO 的持股比例及任期則與其風險承擔意愿相關。

④本文控制了主并方的公司性質(SOE)、第一大股東持股比例(Top1)、規模(Size)、盈利能力(ROE)、營業收入增長率(SaleGr)以及資產負債率(Lev)等財務和運營特征。國有企業的并購活動因承擔更多政策性負擔而有著相對更低的績效[33],大股東對管理者的非理性投資決策具有潛在的監督治理作用,而公司規模、盈利能力、成長能力和財務狀況影響公司的并購意愿和能力。表2給出了各變量的詳細定義。

表2 變量定義

3 實證檢驗結果

3.1 描述性統計

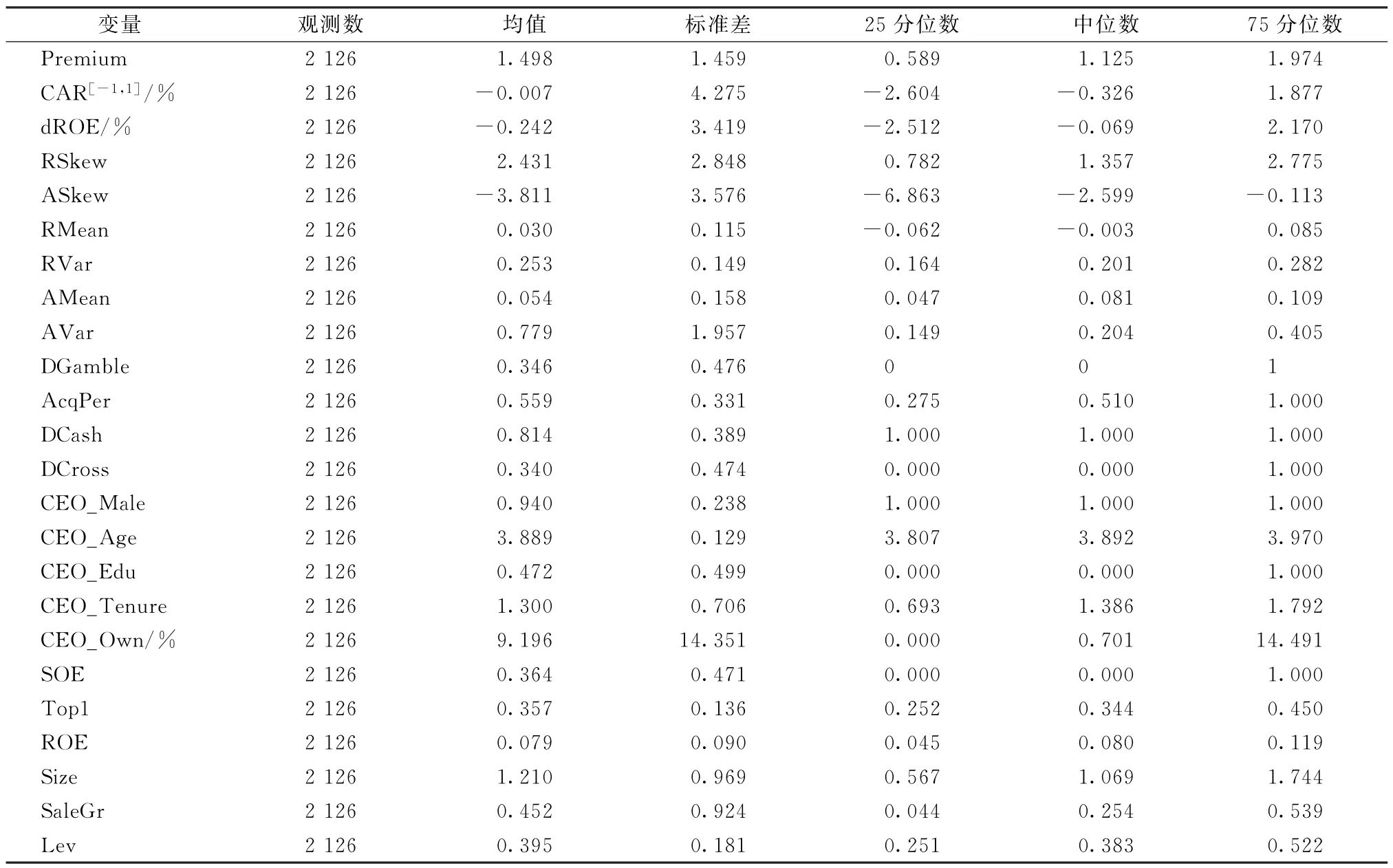

表3給出了主要變量的描述性統計。表3 顯示,并購溢價(Premium)的均值為1.498,表明平均而言,并購價格超出并購標的凈資產價值約1.5倍,與潘愛玲等[3]的統計結果接近。短期市場績效CAR[-1,1]與長期會計績效(d ROE)的均值均為負,說明A 股上市公司的平均并購績效不佳,吻合唐清泉等[52]指出的“贏家詛咒”現象。并購標的的預期股票收益明顯正偏(RSkew 均值為2.431),而其會計收益高度負偏(ASkew 均值為-3.811),這一特征契合了本文從偏度特征研究管理者并購決策的動機,無論從資本市場表現還是會計表現來看,傳統的“均值-方差”框架均不足以完整刻畫并購標的的風險特征。從其他變量的描述性統計結果來看,主并方平均獲得了并購標的55.9%的股權,81.4%的并購交易通過現金支付,34.0%的并購為跨行業并購;主并方CEO 中男性占94.0%,47.2%擁有碩士及以上學歷,平均持有公司股份9.196 個百分比;36.4%的主并方為國有企業,其第一大股東持股比例、ROE 以及營業收入增長率的均值分別為35.7%、7.9%和45.2%。

表3 描述性統計

表4給出了主要變量的Pearson相關性系數。股票收益偏度(RSkew)和會計收益偏度(ASkew)指標均與并購溢價(Premium)指標正向相關,而與并購績效指標CAR[-1,1]和d ROE 負向相關,與假說H1預期一致。各變量之間的相關性系數絕對值最大值為RMean和ASkew 之間的0.307,絕大多數相關性系數絕對值在0.2以下,表明各變量之間不存在嚴重的共線性問題。

表4 各變量Pearson相關性系數

3.2 基準模型回歸結果

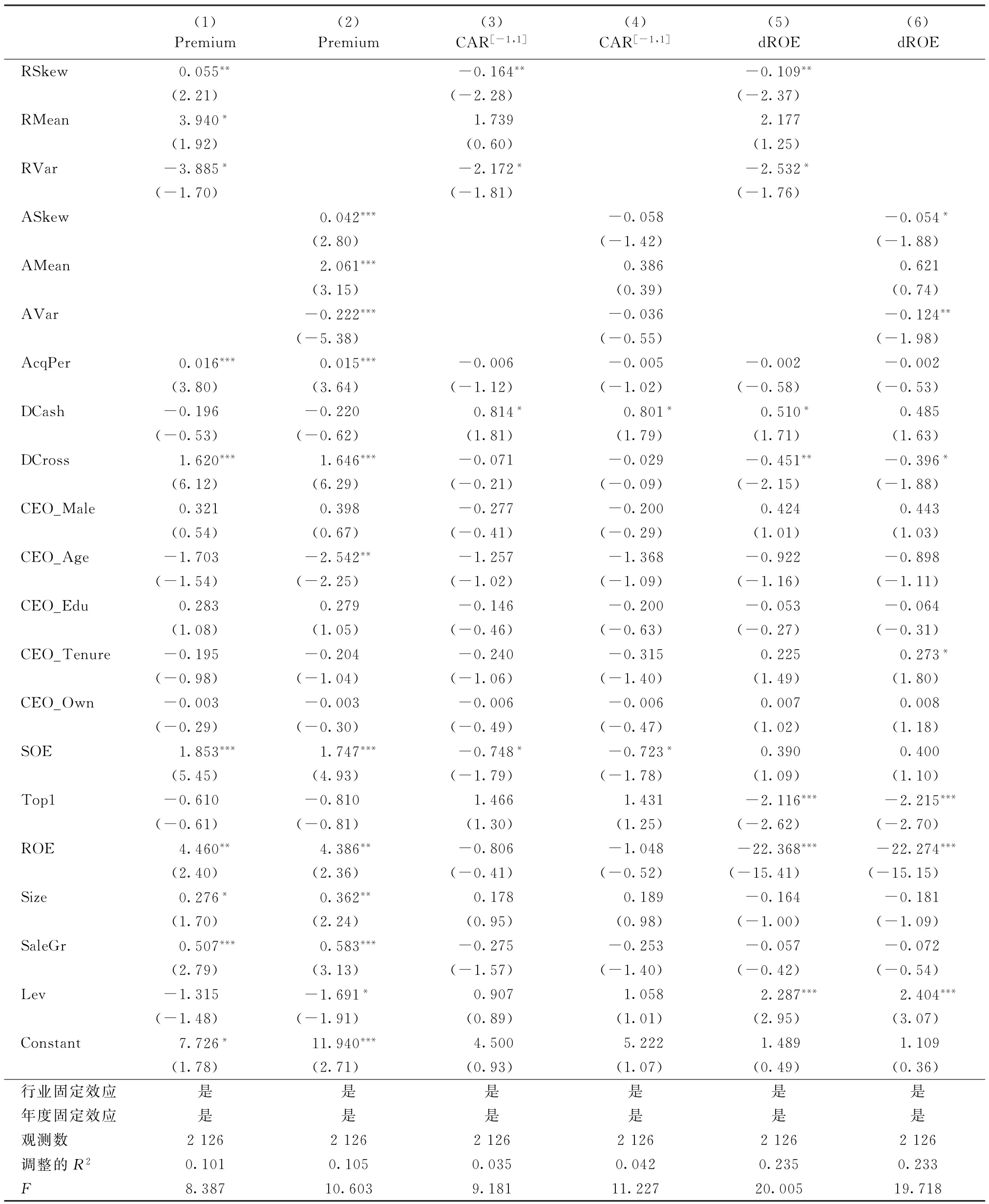

表5給出了本文基準模型的回歸結果。所有回歸均控制行業和年度固定效應,并使用穩健性標準誤推斷系數的顯著性水平,列(1)、(2)以并購溢價為被解釋變量,列(3)~(6)以并購績效為被解釋變量。列(1)中,RSkew 的系數為0.055,且在5%的水平上顯著。這一系數也具有經濟意義上的顯著性,并購標的的預期股票收益偏度每增加1個標準差,其交易價格較其凈資產價值提升0.055×2.848=15.7%,或者說較Premium 的樣本均值提升(0.055×2.848/1.498)=10.5%。列(2)以ASkew為主要解釋變量得到了類似的結果,ASkew 與Premium 在1%的水平上顯著正向相關,其0.042的系數值表明,并購標的的預期會計收益偏度每增加1個標準差,并購溢價水平較其樣本均值提高(0.042×3.576/1.498)=10.0%。列(1)、(2)的結果均表明,并購標的的預期收益偏度越大,其并購溢價水平越高,與假說H1的預期相符。

本文假說H1同時預期,管理者因存在非理性的偏度偏好,而向預期收益偏度高的并購標的支付高溢價,從而損害其并購績效。表5中列(3)~(6)的結果支撐了這一預期。RSkew 或ASkew 始終與CAR[-1,1]和d ROE這兩個并購績效指標負向相關,且這一相關性在多數時兼具統計和經濟意義上的顯著性。以列(3)為例,RSkew 的系數為-0.164,RSkew 提高1個標準差將使主并公司在[-1,1]的并購公告窗口期的累積超額收益下降0.164×2.848=0.467 個百分點。而列(5)的結果表明,RSkew 每提高1個標準差,主并方實施并購后下一年的凈資產收益率相較于并購前一年下降0.109×2.848=0.310 個百分點,即相較于樣本公司的ROE均值(7.9%)下降約4%。

在控制變量方面,并購標的的預期收益均值(RMean和AMean)顯著正向影響其并購溢價,但對并購績效的影響不顯著,預期收益的標準差(RVar和AVar)則同時顯著負向影響并購溢價和績效水平,表明管理者厭惡并購標的的預期收益波動,而這一波動確實會損害主并方的并購績效。該結果同時表明,盡管方差和偏度從不同角度表征了并購項目的風險,管理者卻對兩者表現出相反的偏好態度。此外,并購股權比例(AcqPer)越大,主并方支付的并購溢價水平越高,以現金支付(DCash=1)的并購活動績效相對更高,跨行業并購項目的溢價水平更高而績效更差,與文獻[50-51]中的研究結果相吻合。CEO的個人特征對并購溢價和績效的影響不顯著,國有企業給予并購標的的溢價水平相對更高,其并購市場績效(CAR[-1,1])則更差,盈利能力(ROE)更強的公司更可能以高溢價水平完成并購交易,而這一行為將負面影響其未來的盈利能力。

本文計算了表5各列回歸設定下各解釋變量的方差膨脹因子(VIF),其最大值為5.73,遠低于10。根據經驗法則,這表明,各解釋變量之間不存在嚴重的多重共線性問題,不會影響本文實證研究結論。限于篇幅,各變量方差膨脹因子的具體數值未在正文給出。

3.3 地域博彩文化的影響

本文假說H2預期,主并公司總部所處省份博彩文化氛圍越濃,管理者的并購決策受并購標的預期收益偏度的影響越大。地域博彩文化差異導致管理者偏度偏好的外生性變動[11],而這一文化差異并不會受到風險投資項目估值偏誤、委托代理問題以及公司本身的并購目標偏好等因素影響。因此,通過檢驗并購標的的預期收益偏度對并購活動的影響與主并公司所處地域博彩文化的關聯,能夠驗證管理者偏度偏好與這一影響之間是否存在因果關系。

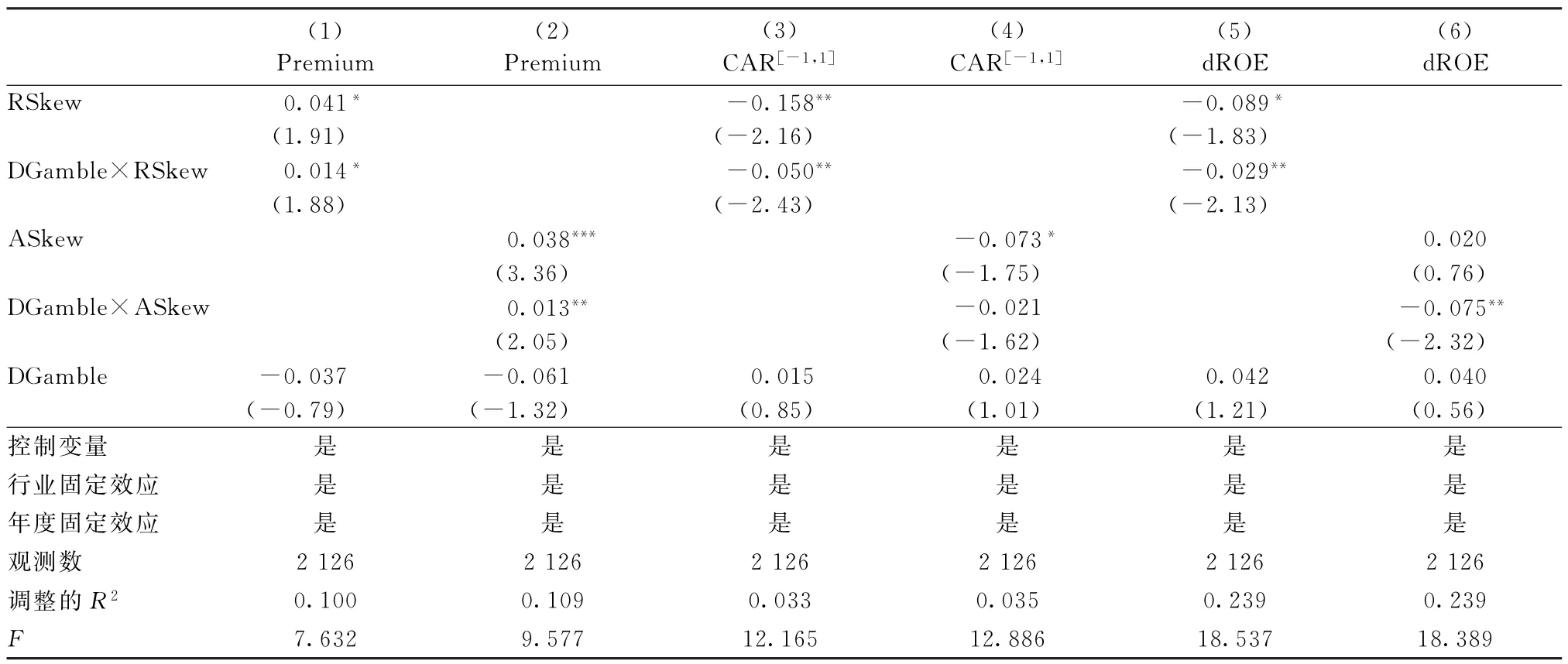

為檢驗假說H2,根據當年度各省份的人均彩票銷售額占其人均可支配收入的比例,區分當地博彩氛圍的高低。購買彩票是我國唯一合法的“博彩”活動,因此,彩票銷售情況能夠反映各地的整體博彩文化氛圍[9]。DGamble=1表示當年度主并公司總部所處省份人均可支配收入用于購買彩票的比例高于樣本中位數,即當地的博彩氛圍相對較高;反之,DGamble=0表示主并公司總部位于博彩氛圍較低的省份。表6給出了將DGamble及其與偏度指標的交叉項加入回歸后的結果。RSkew 和ASkew 的符號及顯著性與表5中基本一致,預期收益偏度越高,并購標的的溢價水平越高,主并方的并購績效越差。DGamble在所有回歸中均不顯著,但DGamble與偏度指標的交叉項系數大都顯著,且與偏度指標的系數符號一致,表明如假說H2所預期的,預期收益偏度對并購溢價和績效的影響對于總部所在地域博彩文化更濃的公司顯著更強。以列(1)為例,RSkew 的系數為0.041,而DGamble×RSkew 的系數為0.014,這意味著如果主并公司總部位于博彩氛圍相對濃厚的省份,預期股票收益偏度對其并購標的溢價水平的影響要高出0.014/0.041=34.1%,而列(3)和列(5)的結果表明,這將使其并購短期市場績效CAR[-1,1]和長期會計績效(dROE)分別多下降-0.050/(-0.158)=31.6%和-0.029/(-0.089)=32.6%。

表5 并購標的預期收益偏度對并購溢價和績效的影響

表6 地域博彩文化的影響

3.4 公司性質與機構持股比例的影響

本文假說H3預期,相對于國有企業,非國有企業管理者的決策自由度更高,并購標的的收益偏度對并購交易的影響在非國有企業中因而顯著更強。對假說H3的檢驗有助于進一步驗證這一影響直接源自于管理者個人的偏度偏好。為檢驗假說H3,將表征國有企業的虛擬變量SOE 與偏度指標的交叉項加入回歸中,結果如表7所示。SOE 的系數在列(1)、(2)中顯著為正,在列(3)~(6)中則為負;而其與偏度指標的交叉項系數在列(1)、(2)中顯著為負,在列(3)~(6)中大都顯著為正,與偏度指標的系數符號相反。表明相較于非國有企業,國有企業為并購標的支付了更高的價格,其并購績效更差,但其并購溢價和績效水平卻更少受到并購標的預期收益偏度的影響。換言之,如假說H3所預期的,非國有企業受到這一影響相對更高。

表7 企業性質的影響

此外,假說H3還預期管理者偏度偏好對其并購活動的影響在機構持股比例較低的公司中更強。機構投資者厭惡而非偏好資產收益的特質偏度[14],且有動機和能力阻止管理者做出損害公司價值的并購活動。為檢驗這一預期,定義虛擬變量DInOwn=1 表示主并公司上年末機構持股比例高于樣本中位數;反之,DIn Own=0。表8 給出了加入DInOwn及其與偏度指標的交叉項后的回歸結果。DInOwn與并購溢價水平負相關,而與并購績效正相關,表明如文獻[37-38]中指出的,機構持股能夠抑制管理者有損公司價值的并購活動,提升公司并購績效。RSkew 和ASkew 的系數符號和顯著性水平與表5中的基準模型回歸結果基本一致,表明在控制主并公司機構持股比例高低后,管理者的偏度偏好對其并購活動的影響依然顯著。DIn Own的交叉項系數大都顯著,且與偏度指標系數相反,表明在機構持股比例高的公司中,管理者并購決策和績效相對更少受到并購標的預期收益偏度的影響,與本文假說H3的預期相吻合。

表8 機構持股比例的影響

4 穩健性檢驗

4.1 其他可能解釋:管理者過度自信

前文研究結果表明,并購項目的預期收益偏度顯著正向影響其溢價水平,而負向影響主并方并購績效,本文認為管理者的偏度偏好或者說博彩傾向是導致前述影響的主要原因。然而,已有研究指出,管理者的過度自信心理也會使其高估并購項目的價值,為其支付高溢價水平進而損害其并購績效和公司價值[3-4]。換言之,本文的研究結果也可以從管理者過度自信的角度進行解釋。

然而,本文認為,首先,過度自信表現為管理者對自身整體投資決策能力的高估,即過度自信影響管理者對所有類型并購項目的決策過程,而偏度偏好反映了管理者對特定并購項目類型、即預期收益偏度較大的并購標的的非理性偏好。換言之,過度自信并不能解釋為什么管理者為并購標的支付的溢價水平與其預期收益偏度存在關聯。其次,地域博彩文化嚴格外生,且并無理論或實證依據表明,地域博彩文化會影響其當地公司管理者的過度自信程度。而本文發現,并購標的的偏度特征對并購交易的影響在博彩文化更濃厚的地域中更強,這一現象無法用管理者的過度自信偏差來解釋,但符合偏度偏好的理論預期。

進一步通過實證研究排除管理者過度自信對本文結論的潛在影響。國外學者通常從管理者對公司股票期權的持有和行權情況出發,度量其過度自信程度。A 股市場中僅少數上市公司對管理者進行了股票期權激勵,無法構建類似的過度自信指標。潘愛玲等[3]基于性別、年齡、學歷和專業背景等特征綜合度量A 股公司總經理的過度自信水平,但這些特征與管理者的偏度偏好同樣存在關聯,故不適宜用于控制管理者的過度自信偏差。事實上,表5結果表明,CEO 的性別、年齡、學歷等特征與并購溢價、績效指標并不存在顯著相關性。鑒于無法通過直接控制管理者的過度自信程度來排除其對本文研究結論穩健性的影響,本文通過分組回歸間接實現這一目標。直覺上,曾經取得成功會提高管理者的自信程度,如果過度自信是并購標的的偏度特征影響并購交易活動的主要因素,則這一影響在具有成功經歷的管理者運營的主并公司中更強。本文以主并公司上一年度凈資產收益或股票收益是否超過行業中位數,區分公司管理者的相對自信程度,收益超出同行業公司中位數的公司管理者更為自信。

按照這一標準,將樣本分為兩組,進而觀察并購標的的偏度特征對兩組樣本并購活動的影響差異,相關回歸結果如表9所示,高減低列中給出了兩組樣本的系數差異、以及檢驗這一差異是否存在顯著性的卡方統計量。并購標的的預期股票收益偏度對其并購溢價水平的影響在主并公司上年度ROE 或股票收益相對較低、即其管理者過度自信程度相對更弱的樣本組中顯著更強,這與基于過度自信解釋這一影響的預期恰好相反,而符合偏度偏好的理論預期,業績不佳的公司管理者更有可能寄希望于“博彩式”并購迅速改善公司資本市場或會計表現。類似地,在其他各行結果中,偏度指標的系數在兩組樣本中要么不存在顯著差異,要么其差異顯著但與過度自信假說的預期相反。因此,表9的結果再次表明,本文的實證研究結果與基于管理者過度自信解釋的理論預期不符,本文從偏度偏好對實證結果所做的解釋是穩健的。

表9 穩健性檢驗:管理者過度自信的影響

4.2 變更偏度指標度量方式

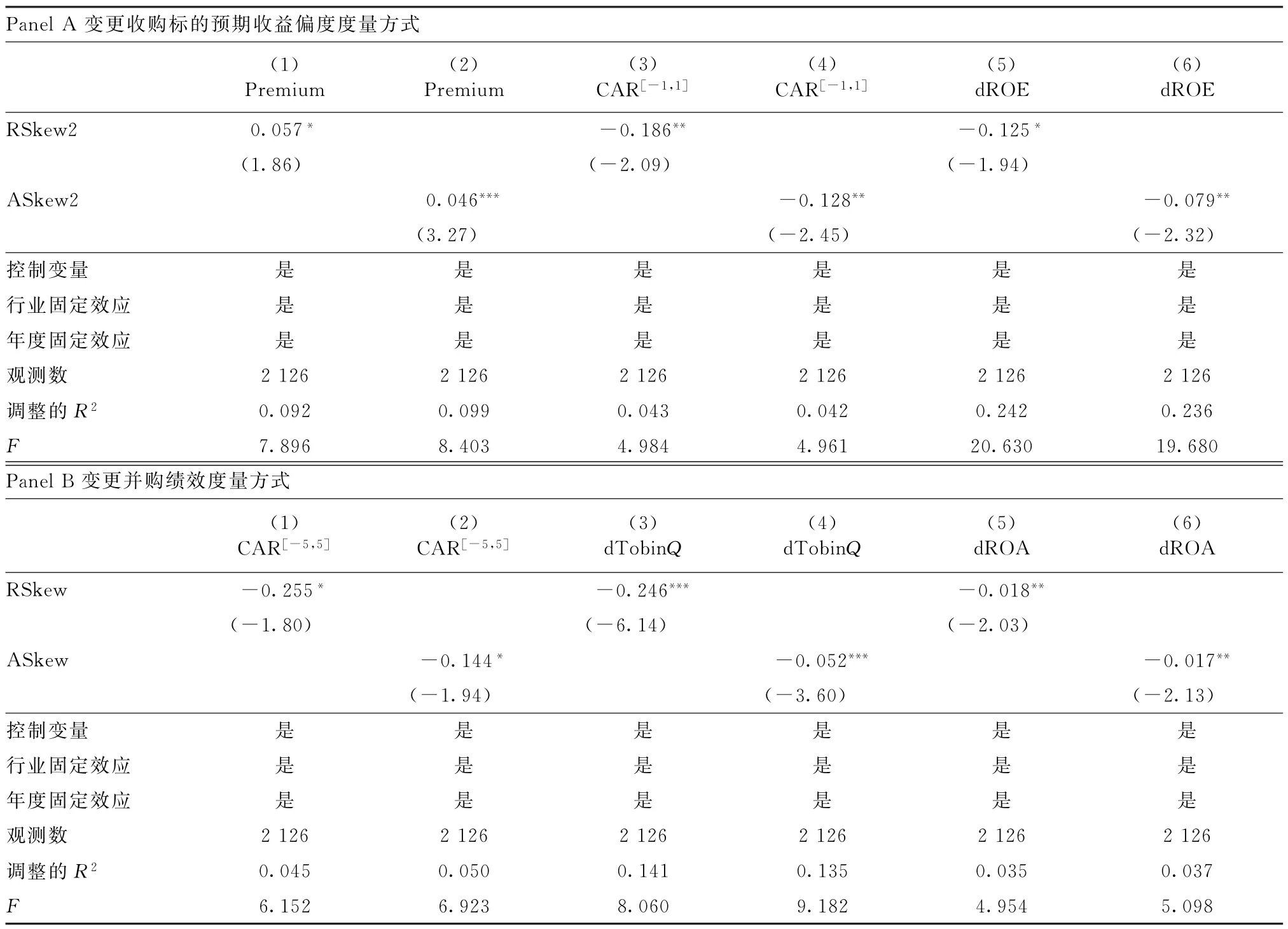

前文以并購前4個季度,并購標的所屬行業上市公司各季度股票收益率或營業利潤率的統計分布偏度,度量其預期收益偏度。主并公司可能基于給定行業的長期表現做出并購決策,故此處按照式(2)、(3)的思路,使用并購前3 年,并購標的所屬行業上市公司年股票收益率或營業利潤率的分布偏度作為并購標的的預期收益偏度指標,表示為RSkew2 和ASkew2,并重復了主要實證研究,結果如表10 中Panel A 所示。與表5 中的基準回歸一樣,RSkew2和ASkew2顯著正向影響并購溢價水平,而顯著負向影響并購績效,表明在更換偏度度量指標后,并購標的的預期收益偏度對并購活動的影響依然穩健。

4.3 變更并購績效度量指標

通過變更并購績效的度量方式對前文結果再次進行穩健性檢驗,結果如表10中Panel B所示。在短期資本市場績效方面,將公告事件窗口期拓展為公告前5 個交易日到公告后5 個交易日,即CAR[-5,5];同時,以并購后一年與前一年主并公司的托賓Q值和資產收益(ROA)的變動情況度量并購的長期績效,表示為d TobinQ和d ROA。RSkew和ASkew 與3個新的并購績效指標均顯著負向相關,再次表明并購標的的預期收益偏度會損害主并方的并購績效,即前文研究結果是穩健的。

表10 穩健性檢驗:變更主要變量度量方式

4.4 更換地域博彩文化氛圍度量方式

根據宗教場所的數量替換彩票銷售情況,度量各省份的博彩文化氛圍,以驗證假說H2實證檢驗結果的穩健性。宗教信仰對個體博彩偏好的影響已得到豐富驗證[11,15]。整體而言,基督教、天主教、伊斯蘭教、佛教以及誕生于我國本土的道教在教義中均明確反對博彩活動[9,18]。因此,在宗教信仰更為虔誠的地區,個體的博彩傾向或者說偏度偏好相對更弱。依據這一思路,通過國家宗教事務局宗教基礎信息查詢系統、中國伊斯蘭教協會官網等公開渠道,獲取了各省份道觀、寺廟、教堂、清真寺等宗教活動場所的數量,進而定義虛擬變量DReligion,若主并公司總部所處省份每萬人的宗教活動場所數量超過樣本中位數,則DReligion=1,表示該省份居民的宗教信仰相對更為虔誠,其偏度偏好則相對更弱;反之,DReligion=0。

表11給出了將DReligion 及其交叉項置入回歸后的結果。DReligion與兩個偏度指標的交叉項與并購溢價水平顯著負向相關,而與并購績效指標顯著正向相關,表明在宗教信仰更為虔誠、博彩氛圍因而更弱的省份,主并公司的并購決策和績效相對更少受到并購標的預期收益偏度的影響,再次驗證了本文假說H2的穩健性。

表11 穩健性檢驗:基于宗教活動度量地域博彩文化

5 結論

本文研究發現,并購標的的預期收益偏度顯著正向影響其并購溢價水平,而顯著負向影響主并方的并購績效,且主并公司是非國有企業、其機構投資者持股比例較低,以及其總部所處省份博彩文化氛圍較濃時,這一影響更為顯著。在變更了并購標的預期收益偏度、并購績效、地域博彩文化氛圍等主要變量的度量方式后,前述發現依然穩健,且無法為管理者的過度自信等其他非理性偏差所解釋,但符合本文關于管理者的偏度偏好影響其并購決策和績效的假說預期。受到偏度偏好的影響,預期收益偏度更大、即收益上限更高的并購標的能為管理者帶來更高的主觀效用,管理者因而非理性地為此類并購標的支付更高的溢價水平,從而降低其并購績效。

相較于已有研究,本文進一步證實管理者的公司財務決策受到其偏度偏好的影響,并將這一影響拓展到公司的并購活動。同時,這一影響在A 股市場中是負面的,與國外學者在美國市場發現管理者的偏度偏好積極影響公司創新產出的研究結果相悖,凸顯了在中國情境下研究管理者偏度偏好的獨特性。本文為我國上市公司管理者的并購實踐提供了有益的啟示:

(1)鑒于偏度偏好損害公司并購績效,管理者應正確認識資產收益分布偏度這一風險特征,避免因偏度偏好而做出非理性的并購決策,實施博彩式的并購行為。

(2)文化氛圍對個體的偏度偏好等價值觀念具有塑造作用,管理者應重視企業文化建設,在公司內部形成科學的價值觀和良好的文化氛圍,這對提高我國企業并購績效、優化資本市場資源配置具有一定的現實意義。

本文存在一定的局限性。首先,在樣本選取時對并購規模、并購標的資產類型做了一定的限制,可能妨礙本文研究結論的普適性;其次,未構建能夠直接反映管理者偏度偏好大小的指標,在研究方法上還存在一定的改進空間;最后,僅選取了機構持股比例和企業性質兩個常見變量作為調節變量,對管理者偏度偏好影響并購績效的作用機制和調節機理的分析不夠詳盡。鑒于此,如何創新管理者偏度偏好的度量方法,在全樣本下研究管理者偏度偏好對并購績效的影響,并進一步探討和驗證其作用機理,是本領域未來研究值得關注的議題。