日本網絡安全政策的現狀與發展趨勢

包霞琴 黃貝

(1.復旦大學,上海200433;2.清華大學,北京100084)

在安倍晉三第二次執政之后,日本的國家安全戰略出現重大轉型,日本正以愈發積極的防衛姿態應對多樣化和復雜化的國際安全環境。2018年12月,日本政府出臺了新版《防衛計劃大綱》,提出構建融合宇宙、網絡和電磁波等領域的“多域聯合防衛力量”,并特別強調要提高網絡空間等新領域的軍事能力。2021年,日本防衛預算達到歷史最高的5.34萬億日元,并重點加強在網絡空間、外層空間和電磁波等新領域的能力建設,引起國際社會的普遍關注。①『我が國の防衛と予算-令和3年度概算要求の概要』、2021年3月30日、https://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan_gaiyo/2021/yosan_20210330.pdf。

本文梳理了日本網絡安全政策的發展歷程,探究日本在對內網絡安全能力建設和對外網絡安全外交兩方面的新舉措,并對日本網絡安全政策的未來走向進行剖析。本文認為,日本網絡安全政策已完成了從內向型和民用化向外向型和戰略化的轉變。日本政府不僅將網絡安全政策視為應對網絡攻擊、保護日本國民與社會信息安全的必要手段,更將其作為國家對外戰略的重要一環。日本正以構建網絡安全強國為目標,采取多種舉措增強網絡安全治理能力,積極參與國際網絡空間治理事務,試圖在這個國際政治新領域占據一席之地。

一、政策背景:網絡安全環境與網絡安全觀

20世紀90年代的互聯網信息技術革命浪潮催生了“網絡安全”這一概念,國際社會對網絡安全的關注隨之開始。在信息通信技術持續發展和網絡安全環境日益復雜的背景下,日本政府對網絡安全的重視程度也不斷提升,網絡安全政策的制定及實施成為日本各界頻繁討論的議題。

1.1 全球網絡安全環境的發展態勢

互聯網技術的誕生和普及使網絡攻擊帶來的威脅與日俱增,網絡安全威脅成為各國政府亟需應對和處理的治理難題。這些威脅往往由個人、組織或國家等多類主體實施,涉及經濟、社會和軍事等不同領域。具體來看,全球網絡安全形勢的變化主要經歷了兩個階段:在互聯網形成發展之初,網絡安全威脅主要源自竊取商業機密、實施犯罪活動、擾亂網絡正常運行的黑客攻擊,“網絡恐怖主義”這一概念也于2000年開始出現。①郎平:“網絡空間安全:一項新的全球議程”,《國際安全研究》,2013年第1期,第132頁。由于這一時期網絡攻擊發起方多為掌握網絡技術的個人和民間組織,網絡安全仍主要被視為非傳統安全領域的議題。然而,愛沙尼亞在2007年遭到大規模網絡攻擊之后,全球網絡安全形勢轉而進入第二個階段,國家行為體成為網絡攻擊的發起方或目標方,網絡攻擊開始真實威脅到國家的生存與穩定。此后,2008年俄羅斯—格魯吉亞戰爭中的網絡攻擊、2010年伊朗核設施遭“震網”(Stuxnet)病毒攻擊等重大網絡安全事件,進一步引發各國政府對網絡安全的重視,國家之間圍繞網絡攻擊展開的互動、博弈日益增多,東亞等地區面臨的網絡安全威脅不斷擴散、深化。②劉楊鉞、楊一心:“集體安全化與東亞地區網絡安全合作”,《太平洋學報》,2015年第2期,第48-50頁。同時,近年來不斷激化的中美戰略競爭也從現實政治領域蔓延至網絡空間,網絡安全出現“過度安全化”的現象。③楊楠:“網絡空間軍事化及其國際政治影響”,《外交評論(外交學院學報)》,2020年第3期,第69-93頁。在此背景下,各國政府對網絡安全的關注重心逐漸由經濟目的驅動的網絡攻擊轉向由政治、軍事目的驅動的網絡威脅,網絡安全的軍事化趨勢成為影響當前全球網絡空間局勢的重要因素。

1.2 日本網絡安全環境的變化

作為全球最發達的經濟體之一,日本較早成為網絡攻擊的主要目標之一。2000年,日本科學技術廳、總務廳和參議院等24個政府網站主頁內容相繼遭到黑客篡改,一時引發輿論熱議。④「ハッカー暗躍、無防備日本 保安対策あざ笑う」、『朝日新聞』、2000年2月12日。此后10年間,針對日本政府、企業網站的網絡攻擊雖時有發生,但該問題仍被視為純粹的技術性問題,并未成為國家安全和危機管理重要事項。直至2011年,日本遭受的網絡攻擊激增,針對日本企業、研究機構和政府部門的魚叉式網絡釣魚攻擊(spear phishing)數量較2007年增加了6倍;三分之一的魚叉式網絡釣魚和37%的高級持續性攻擊(Advanced Persistent Threat,簡稱APT)更指向核電站、高科技產業等重大基礎設施。⑤Paul Kallender and Christopher W.Hughes,“Japan’s E- merging Trajectory as a‘Cyber Power’:From Securitization to Militarization of Cyberspace,”Journal of Strategic Studies,Vol.40,No.1-2,2017,p.121.其中,日本重要軍工企業三菱重工遭受攻擊,負責潛水艇、核電、導彈研究及制作的11處場所可能發生信息泄露,而作為該企業采購方的日本防衛省在事件發生后則是通過媒體得知該消息,直接暴露了日本政府各部門在網絡安全方面信息溝通不暢的問題。⑥ポール·カレンダー「防衛省とサイバーセキュリティ―日本のサイバーセキュリティに関する進展と落とし穴―」、『SFC研究所日本研究プラットフォーム·ラボワーキングペーパーシリーズ』No.8、2013年12月、6頁。

面對不斷增加的網絡攻擊,日本國內對這一虛擬空間安全威脅的感知逐漸增強。首先,日本政界對網絡攻擊和網絡威脅的重視程度提升,首相官邸及國會關于網絡安全的探討不斷增多。2016年至2020年期間,日本首相歷次國會施政演說中均提及網絡犯罪與網絡安全問題。同時,日本國會就網絡安全議題進行的討論明顯增多。日本參眾兩院提及“網絡安全”或“網絡攻擊”的會議次數從2010年的7次增加至2020年的118次,網絡安全在日本政治議題中的重要性不斷提升。①參見國會會議録検索システム,https://kokkai.ndl.go.jp/,訪問時間:2021年6月4日。其次,日本防衛省開始對網絡威脅給予高度重視。日本防衛白皮書自2010年起將網絡空間作為國際社會重大安全課題進行追蹤,并于2011年后將“應對網絡攻擊”作為日本防衛政策的重要組成部分。2020年,防衛白皮書進而將網絡威脅與來自宇宙、電磁波領域的威脅一并視為需要“跨領域作戰”應對的重要問題。②『令和2年版防衛白書』、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/html/nt200000.html,訪問時間:2021年6月4日。最后,日本民眾對網絡安全所表現的擔憂與日俱增。根據美國皮尤研究中心民調結果顯示,2016年日本受訪者最為擔憂的國家安全威脅是網絡攻擊,選擇該選項的受訪者占比達71%,2018年繼續上升至81%。同時,認為“本國已準備好應對一次重大網絡攻擊”的日本受訪者僅占41%,在26個調查國中排至第18位,日本也成為此次調查中對本國網絡防衛能力最缺乏信心的亞洲國家。③“International Publics Brace for Cyberattacks on Elections, Infrastructure,National Security,”Pew Research Center,January 9,2019,https://www.pewresearch.org/global/2019/01/09/internationalpublics-brace-for-cyberattacks-on-elections-infrastructure-national-security/.

1.3 日本網絡安全認知的演變

隨著網絡安全形勢的持續變動,日本政府的網絡安全認知也不斷演化。具體來看,這種變化分別涉及對網絡空間內安全主體、威脅來源和實現手段的認知。

第一,對安全主體的認知,從社會層面轉向國家安全層面。在20世紀90年代互聯網技術實現大規模商用化之后,由于遭受網絡攻擊的大多為民間機構,日本政府對網絡安全的理解側重于確保個人、企業及社會組織等民間主體的“信息安全”。④「情報防衛へ官民連攜 警察に専門捜査班 サイバー攻撃政府が対応策」、『朝日新聞』、2000年11月27日。2006年,日本政府發布首個信息安全政策年度計劃,指出“利用IT技術威脅國民生活、社會經濟安全的事態已經出現”,表示將推進“官民統一、跨領域的信息安全對策”。⑤『セキュア·ジャパン2006』、情報セキュリティ政策會議、 2006年6月15日、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/sjf_2006.pdf。2013年,日本政府正式將“信息安全”計劃改名為“網絡安全”計劃,并將“國家安全保障與危機管理”“國際競爭力的維護與加強”與“國民的安全與安心”一起列為日本網絡安全政策的主要目標。⑥『サイバーセキュリティ2013』、情報セキュリティ政策會 議、2013年6月27日、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2013.pdf。自此,以民間為主導的“信息安全”轉向政府主導的“網絡安全”。同年,日本政府出臺《網絡安全戰略》,網絡安全正式被納入日本國家安全戰略。

第二,對安全威脅來源的認知,從強調網絡威脅的非政治性、個人性轉向強調網絡安全的政治性、國家性。近年來,隨著大國間網絡空間競爭態勢加劇,網絡安全的“國家中心化”趨勢進一步加強。日本各界都深刻認識到,“網絡空間作為自由共同空間的黃金時代已經過去”,網絡正在成為“復雜的地緣政治競技場”。⑦[日]川口貴久「サイバー空間における『國家中心主義』の臺頭」、『國際問題』No.683(2019年7·8月)、37頁。

第三,對實現安全路徑的認知,從內向型轉向外向型。一方面,日本政府明確了防衛省和自衛隊在網絡安全事務中的地位,應對網絡攻擊的主要力量不再限于警視廳等治安機構。外務省在2012年表示,“如果國際法體系可適用于網絡空間,并且已知網絡攻擊來自外國,那么可以對網絡攻擊行使自衛權”。⑧[日]川口貴久「昨今のサイバー安全保障政策の課題:サ イバー攻撃と自衛権」、日本國際問題研究所(外務省外交·安全保障調査研究事業)平成26年度研究プロジェクト「グローバル·コモンズにおける日米同盟の新しい課題」分析レポート、2014年8月、1頁。2019年,時任日本防衛相巖屋毅進一步表示,日本在應對網絡攻擊時不排除使用物理反擊手段。⑨「武器反撃『排除せず』サイバー被害深刻なら防衛相」、『朝日新聞』、2019年4月27日。另一方面,由于網絡安全和網絡治理已成為全球社會面臨的共同議題,日本政府加強了與盟友及伙伴國的網絡安全合作,并積極推動國際網絡安全規范的形成與落實。

二、網絡安全的治理機制與能力建設

為了有效應對網絡安全問題,日本政府采取了一系列跨部門、跨領域的能力建設措施,試圖構建“強韌的網絡空間”,將日本打造成世界領先的“網絡安全強國”。

2.1 構建網絡安全治理頂層框架

為了有效統籌并管理涉及經濟、交通、科技和國家安全等多個領域的網絡安全問題,日本政府在2005年設立了信息安全政策會議(ISPC)和內閣官房信息安全中心(NISC),前者負責制定日本網絡安全基礎戰略,后者作為執行機構負責統籌落實該戰略,但是政府各部門之間“各自為政”的問題依然沒有解決。2009年,日本政府對這一機制進行調整,明確在內閣官房信息安全中心的領導下,警察廳、總務省、經產省和防衛省等4個部門(后加入外務省)共同參與。①ポール·カレンダー「防衛省とサイバーセキュリティ―日本のサイバーセキュリティに関する進展と落とし穴―」、『SFC研究所日本研究プラットフォーム·ラボワーキングペーパーシリーズ』No.8、2013年12月、7頁。2012年6月,內閣官房信息安全中心設置信息安全緊急支援團隊(CYMAT),負責在出現緊急事態時協調政府各部門的信息交換與合作。

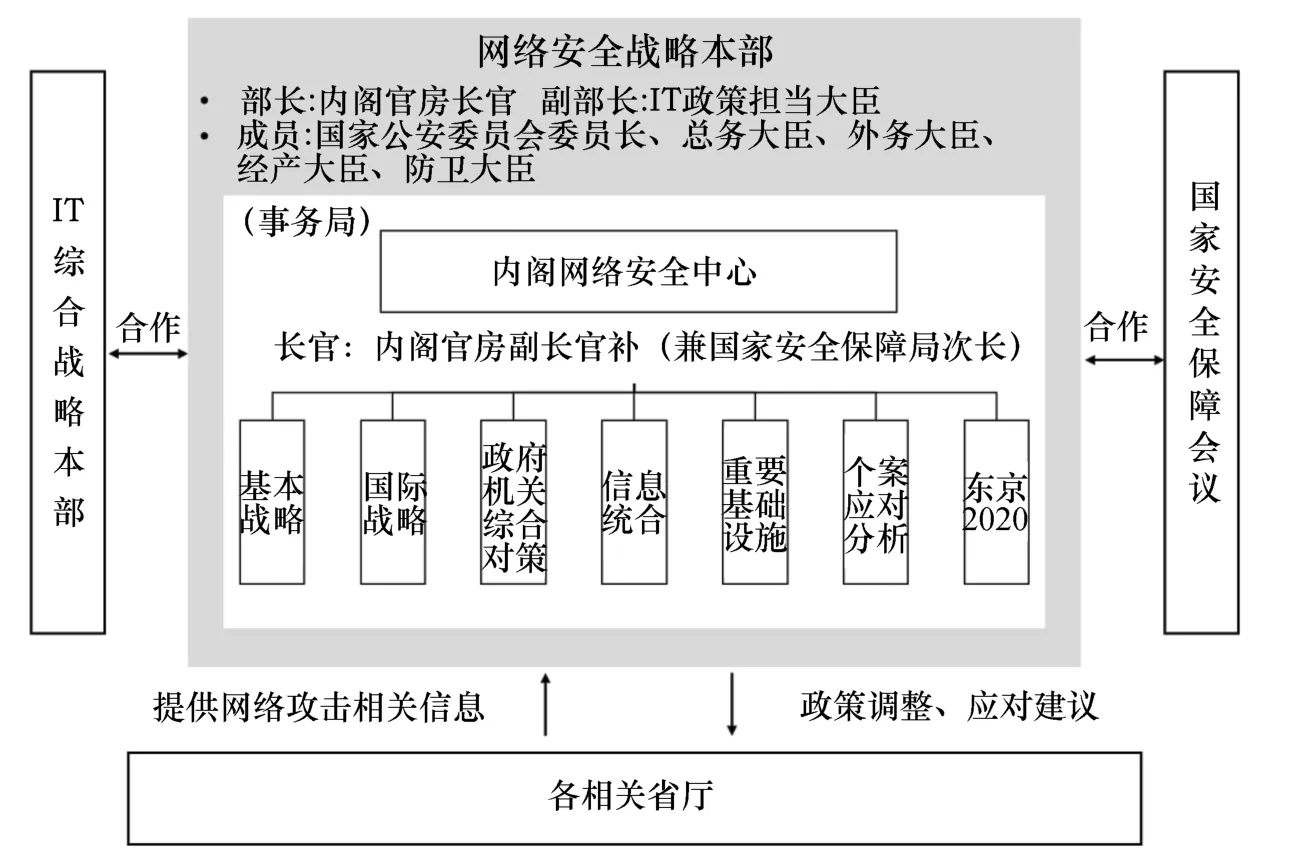

2012年12月安倍晉三上臺后,網絡安全在國家安全事務中的重要性進一步提升。2014年,日本國會通過《網絡安全基本法》。根據該法律,日本政府于2015年將原信息安全政策會議升格為以內閣官房長官為首的“網絡安全戰略本部”,原內閣官房信息安全中心升格為“內閣網絡安全中心”,直屬內閣領導。其中,“網絡安全戰略本部”除負責網絡安全戰略的制定外,還有權制定網絡安全通用標準、監督各省廳和獨立行政法人與網絡安全相關的預算編制。內閣網絡安全中心作為內閣常設機關,成為日本政府應對網絡攻擊的“司令塔”,其下設7個部門,分別負責基本戰略、國際戰略、政府機關綜合對策、信息統合、東京奧運會、重要基礎設施和個案應對分析。同時,內閣網絡安全中心與日本國家安全保障會議之間建立了密切的合作關系,進一步從組織架構上確保網絡安全政策作為日本安全戰略的重要組成部分,能夠更好地服務于日本整體安全利益(參見圖1)。

圖1 日本網絡安全領域政府領導機制

2.2 打造網絡安全防衛力量

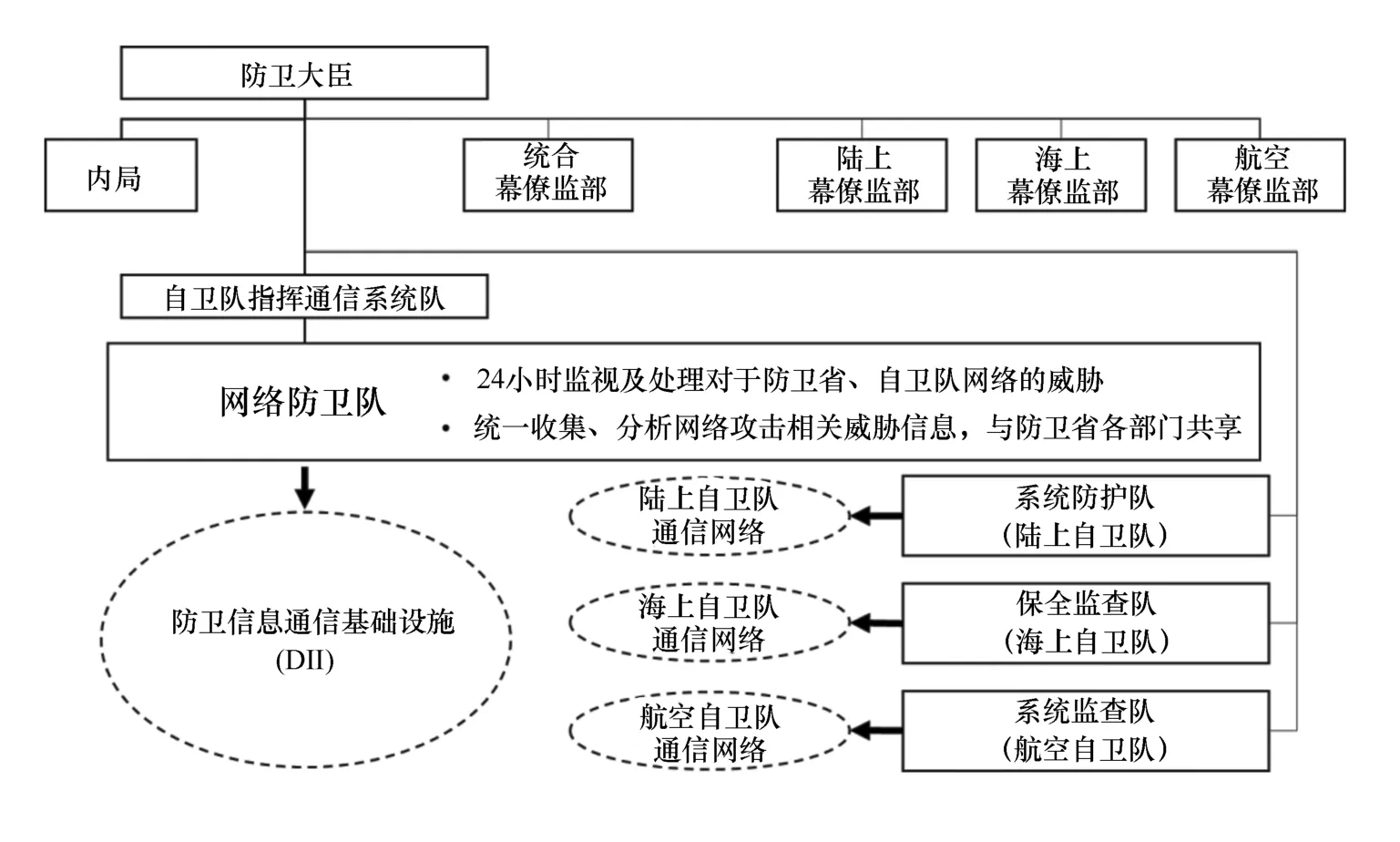

2013年之后,日本政府加快了對國家安全戰略的調整與升級,《國家安全保障戰略》將強化網絡安全作為日本國家安全保障戰略的重要手段。2018年版防衛大綱進一步將宇宙、網絡和電磁波作為“強化跨領域作戰必要能力的優先事項”,并提出增強自衛隊“在發生緊急事件時阻止攻擊方使用網絡空間的能力”。①『平成31年度以降に係る防衛計畫の大綱について』、2018年 12 月 18 日、https://www.cas.go.jp/jp/siryou/pdf/h31boueikeikaku.pdf。在此背景下,日本網絡安全防衛力量獲得迅速發展,并表現出三大態勢。第一,網絡安全防衛力量規模不斷壯大(參見圖2)。2014年3月,自衛隊正式成立90人編制的“網絡防衛隊”,進行24小時監控,并向內閣網絡安全中心派遣人員以強化與各部門的協調合作。②『平成26年版防衛白書』、http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2014/html/nc016000.html,訪問時間:2021年6月4日。2020年,“網絡防衛隊”已擴充至220人,并計劃于2021年內繼續增加至約540人。③『我が國の防衛と予算-令和3年度概算要求の概要』、 2021年3月30日、https://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan_gaiyo/2021/yosan_20210330.pdf。同時,自衛隊海陸空三軍下設的網絡防衛力量繼續擴充。2019年3月,陸上自衛隊西部方面隊設立了由50人組成的地方網絡部隊,負責在“西南諸島有事”時保護野外通信系統,防范網絡攻擊。④[日]山下龍一「自衛隊 地方に初のサイバー部隊 中 國念頭」、朝日新聞デジタル、2019年6月11日、https://www.asahi.com/articles/ASM67645CM67UTFK01N.html。防衛省還將參照美國設立獨立于海陸空三軍的職能整合部隊,以統籌宇宙、網絡和電磁波等“新領域”的跨領域作戰。⑤「宇宙·サイバー、自衛隊初の統合部隊創設へ 防衛省 検討」、産経ニュース、2019年1月28日、https://www.sankei.com/politics/news/190128/plt1901280002-n1.html。第二,網絡安全防衛預算不斷增加。2019年,日本防衛省撥出223億日元作為網絡安全相關預算,為2015年網絡安全防衛預算的2.45倍。2021年,該預算繼續增加至301億日元。⑥『我が國の防衛と予算-平成31年度予算の概要-』、 2019年3月27日、https://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan_gaiyo/2019/yosan.pdf;『我が國の防衛と予算-令和3年度概算要求の概要』、2021年3月30日、https://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan_gaiyo/2021/yosan_20210330.pdf。第三,防衛省及自衛隊下設教育機構,加強對網絡安全技術人才的培養。日本防衛大學設立了全球網絡安全中心,開設“網絡戰概論”等課程,并定期邀請網絡安全專家舉行研習班和講座,為學員介紹網絡安全最新信息及各國動態。⑦「グローバルセキュリティセンター」、防衛大學校、ht- tps://www.mod.go.jp/nda/about/center_for_global_security.html;「防衛學」、防衛大學校、https://www.mod.go.jp/nda/education/defense.html;「防大タイムズNo.184」、防衛大學校、2016年8月1日、https://www.mod.go.jp/nda/times/no184.html。

圖2 日本防衛省網絡安全相關組織結構

2.3 推進網絡領域“官民合作”

鑒于企業、研究機構等民間主體在信息技術研發上具有優勢和靈活性,日本政府強調進行“官民合作”,最大程度利用民間力量。2015年版日本《網絡安全戰略》基本原則是“多主體合作”,強調“所有網絡安全利益相關方,如重要基礎設施運營者、企業和個人,都必須共享其網絡安全愿景,履行各自角色和職責并做出努力”。⑧『サイバーセキュリティ戦略(2015)』、2015年9月4日、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs-senryaku.pdf。2018年,網絡安全戰略進一步從人才培養、研究開發和提高全民意識三個方面闡述了官民合作的內容。在此背景下,網絡安全領域的“產學官”結合日趨緊密,民間主體也直接參與到日本網絡安全能力的建設之中。

一方面,日本自衛隊積極引入民間網絡技術人才,擴充網絡安全的人才隊伍建設。2018年,自衛隊提出向社會公開招募精通信息技術的“白色黑客”作為“特定任期隊員”,任期5年,年收入超2 000萬日元。自衛隊網絡防衛隊也計劃將惡意軟件監控和分析任務委托給民間團隊。⑨「自衛隊のサイバー防衛、『ホワイトハッカー』採用へ、民間の高度技術生かす」、『日本経済新聞』、2018年10月22日。另一方面,企業、研究機構等民間主體與日本政府在網絡安全技術領域開展合作。防衛省等部門與這些民間主體積極開展網絡安全技術研發及模擬演練,尤其加大了在人工智能、量子通信等尖端技術領域的合作力度。2015年,防衛省設立“安全保障技術研究推進制度”,公開招標并資助企業、研究機構進行創新性基礎研究。在這一制度支持下,三菱重工等企業及研究機構關于人工智能(AI)的研究項目已開始實施。①「平成30年度『安全保障技術研究推進制度』新規採択研究課題」、防衛省·自衛隊、2018年12月26日、https://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai/h30kadai.pdf;「『安全保障技術研究推進制度』新規採択研究課題」、防衛省·自衛隊、https://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai/r02kadai_b.pdf。2019年,防衛省發布《研究計劃愿景:邁向多領域聯合防衛力量》,表示將在網絡安全技術領域進一步積極運用先進的民用技術。②「研究開発ビジョン多次元統合防衛力の実現とその先へ解説資料サイバー防衛の取組」、防衛省·自衛隊、2019年8月30日、https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/vision/rd_vision_kaisetsuR0203_03.pdf。

三、網絡安全領域的國際合作

在增強本國網絡安全能力的同時,日本政府積極利用國際對話機制,與伙伴國家開展外交、防務等多軌道網絡安全合作,參與構建國際網絡安全規則,從而提升日本在國際網絡安全事務中的發言權。

3.1 網絡安全國際對話

從技術上看,網絡空間是一個無邊界的跨國空間,因而日本政府在發展“信息安全”戰略之初便強調國際交流。隨著網絡安全議題與國家安全戰略的聯系日益緊密,日本政府大力推動網絡安全外交對話,積極參與國際網絡空間會議,在國際網絡安全交流平臺上不斷發聲,增強日本的影響力。

日本外務省于2012年設立“網絡政策擔當大使”(由綜合外交政策局審議官兼任),并于2016年成立網絡安全政策室,日本在網絡外交舞臺上愈發活躍。首先,日本主動利用國際和地區多邊組織參與網絡空間治理。聯合國是日本多邊外交的主要平臺,聯合國在2004年發起政府專家組(UNGGE)以協調各國對于網絡安全規則的意見,日本從2012年第三次會議起作為成員國參與歷次會議。同時,日本在七國集團(G7)、東盟地區論壇等多邊外交會議中就網絡安全議題發表觀點并推進合作。其次,日本大力發展與多個國家及組織的雙邊、三邊網絡對話及協商機制。截至2021年5月,日本與11個國家或組織建立了雙邊網絡對話機制。另外,日本還分別與中韓、美韓舉行了三邊網絡對話會議。①「日本のサイバー分野での外交 二國間協議·対話等」、外務省、https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page24_000687.html。目前,與日本開展網絡對話的國家涵蓋了美國、澳大利亞和英國等盟國或安全伙伴,中國、韓國和俄羅斯等重要鄰國,以及以色列、愛沙尼亞和烏克蘭等網絡安全技術強國。在這些網絡安全溝通會議中,日本派出外務省、防衛省和內閣網絡安全中心等相關人員參加,并與意見相近的伙伴國達成更為深入的網絡安全合作。最后,日本積極參與由官方和民間力量共同參與的“1.5軌”網絡安全對話。2011年開始舉行的全球網絡空間會議(Global Conference on Cyberspace,簡稱GCCS)是目前網絡空間領域最大規模的國際會議,參與方包括了相關政府機關、民間企業和民間組織等。以外務省為主導的日本代表團參加了歷次會議,并將此平臺作為向全球推介日本網絡安全政策的重要場所。

3.2 網絡安全國際合作

日本防衛省除借助雙邊“2+2”會議和網絡空間溝通機制之外,也與美國、北約等安全伙伴直接展開安全合作。

在日本網絡安全戰略發展的過程中,日美網絡安全合作始終貫穿其中,并體現出起點高、跨機構、機制化和功能明確等鮮明特點。②張景全、程鵬翔:“美日同盟新空域:網絡及太空合作”,《東北亞論壇》,2015年第1期,第87頁。2011年,日美“2+2”會議首次將網絡空間納入共同戰略目標。2013年5月,日美舉行網絡對話,表示將通過該機制在信息交換、國際規則制定、信任構建和網絡開放等領域加強合作。同年10月,日美兩國決定設立網絡防衛政策工作小組(CDPWG),提升日美網絡防衛合作水平。③「(仮訳)日米安全保障協議委員會共同発表—より力強い 同盟とより大きな責任の共有に向けて」、外務省、2013年10月3日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000016027.pdf。目前,兩國已基本形成以情報共享、聯合訓練和人員培訓為主的網絡安全合作常態,如2013年11月,日美在北海道舉行的聯合軍演中首次進行了反網絡攻擊訓練;2019年12月,陸上自衛隊與美軍舉行的“山櫻”聯合演習也加入了網絡攻擊應對訓練。④“美日北海道聯合軍演首次進行反網絡攻擊訓練”,中國新 聞網,2013年12月4日,www.chinanews.com/mil/2013/12-04/5578819.shtml;「対サイバー攻撃、日米で、自衛隊と米軍、図上演習」、『日本経済新聞』、2019年12月10日。在人員培訓方面,美國相關大學和美軍教育機構為日本自衛官提供了一系列網絡安全培訓和交流機會。2020年,自衛隊還派遣自衛官赴美國國防大學參加網絡戰指揮官培訓課程,日本成為“五眼聯盟”之外首個參與該課程的國家。⑤「サイバー指揮官養成へ 米國防大に自衛官派遣」、『読売新聞』、2019年10月7日。2019年4月,日美“2+2”會議表示,針對日本的網絡攻擊可以被視為“武裝襲擊”,并適用于《日美安保條約》第5條,這標志著日美兩國在網絡攻擊領域開展更深層次的合作,訓練整備也從“日常化”走向“戰時化”。

另外,日本與北約聯合演習、人員交流方面的合作也不斷加速。2015年,日本自衛隊首次以觀察員身份參與了北約網絡防衛合作中心主辦的名為“鎖盾”的網絡防衛演習;2019年3月,防衛省向北約派遣人員,學習應對網絡攻擊的處理能力;12月,自衛隊以正式成員國身份參加了北約主辦的網絡防衛演習。⑥「NATOのサイバー演習、日本が本格參加へ 知見多く蓄積…関係進化目指す」、産経ニュース、2018年9月2日、https://www.sankei.com/politics/news/180902/plt1809020001-n1.html;「サイバー防衛で職員派遣 防衛省、NATOに」、『日本経済新聞』、2019年3月8日;『令和2年版防衛白書』、388頁、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02030303.pdf。2020年2月,時任防衛大臣河野太郎與北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)同意將進一步推進雙方在網絡安全方面的合作。⑦「河野大臣によるNATO事務総長との會談(概要)」、防衛省、2020年2月15日、https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2020/pdf/20200215_nato-j.pdf。

3.3 塑造國際網絡安全規則

為了在國際網絡空間議題上占據主導權,日本積極參與國際網絡安全規則的制定,并簽署了相關網絡空間國際條約。2001年11月,歐洲委員會制定了全球首個應對網絡犯罪和濫用網絡的國際公約——《網絡犯罪公約》(又稱《布達佩斯公約》)。日本以觀察員身份參與了公約制定,并于2004年4月正式通過了該公約。在2012年舉辦的全球網絡空間會議上,確保《網絡犯罪公約》有效性和擴大締約國成為會議的主要議題之一,作為亞洲唯一一個締約國的日本表示愿意發揮積極作用。①「サイバー空間に関するブダペスト會議」、外務省、2012年10月10日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/cyber/cyber_1210.html。

與此同時,日本積極倡導所謂的自由、開放、法治的國際網絡空間價值觀。2012年,日本政府首次提出將“構建開放、可互用、安全、可靠的網絡空間”作為其參與構建國際框架的基本方針。②『情報セキュリティ2012』、情報セキュリティ政策會議、2012年7月4日、10頁、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/is2012.pdf。2015年版《網絡安全戰略》提出了“信息自由、法治、開放性、自律性、多主體合作”五項基本原則。③『サイバーセキュリティ戦略(2015)』、情報セキュリティ政策會議、2015年9月4日、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs-senryaku.pdf。其中,“法治”被列為日本網絡安全三大支柱之首,成為日本宣傳與倡導的重點。2017年5月,七國集團在日本伊勢志摩峰會聯合聲明中承諾,共同構建適用于現行國際法的穩定的國際網絡空間。④「サイバーに関するG7の原則と行動」、外務省、2016年5月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160315.pdf。此后,日本政府在全球網絡空間對話平臺上多次強調“國際法適用于網絡空間”的基本立場。

3.4 支援網絡安全能力建設

近年來,日本以“支援能力建設”為名與其他國家深化安全領域合作,不斷增強本國在地區安全事務中的影響力,這一趨勢也擴展至網絡安全領域。目前,日本將“支援能力建設”作為網絡安全外交的核心之一,試圖向發展中國家提供網絡安全公共產品,樹立區域網絡安全領導者形象。2015年版《網絡安全戰略》指出,日本將利用已有經驗和積累,積極協助各國提高網絡安全治理能力。⑤『サイバーセキュリティ戦略(2015)』、情報セキュリティ政策會議、2015年9月4日、https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs-senryaku.pdf。2016年10月,內閣網絡安全中心、警察廳、總務省、法務省、外務省、經產省與防衛省共同發布“關于在網絡安全領域支援發展中國家能力建設的基本方針”,并明確了三大支援內容:事件反應能力、應對網絡犯罪、制定網絡空間的國際性規則及構建信任措施。⑥「サイバーセキュリティ分野における開発途上國に対す る能力構築支援(基本方針)(概要)」、內閣官房內閣サイバーセキュリ テ ィセ ン タ ー、2016年10月、https://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai10/pdf/10shiryou09.pdf。

在這一系列文件的指導下,日本政府采取了諸多措施,而東盟國家則成為重點支援對象。首先,在事件反應能力方面,日本政府部門及國際協力機構(JICA)等組織向東盟國家提供提升網絡安全技術水平的人力及財力援助,如日本總務省、經產省和內閣網絡安全中心向印尼、越南定期派遣網絡安全專家,進行技術合作;日本國際協力機構提供資金,援助緬甸通信網絡改善項目;與東盟國家舉行相關短期培訓、研討會和聯合演習。⑦[日]村上啓「サイバー外交政策に関する研究-キャパシティビルディングを中心に-」、情報セキュリティ大學院大學博士論文、2018年3月、88頁。2017年12月,日本防衛省對越南軍隊進行了信息處理技術、信息安全等方面的培訓。⑧「防衛省·自衛隊:サイバーセキュリティ(ベトナム:平成29年12月11日 ~20日)」、https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/cap_build/vietnam/h291211.html。2018年9月,日本—東盟網絡安全能力建設中心在曼谷成立,該中心由日本提供500萬美元資金及培訓人員,通過培養東盟國家學員,幫助東盟國家提升網絡安全能力。⑨“Japan Leads Regional Effort to Fight Cyber Crime,”Indo-Pacific Defense Forum,May 10,2019,https://ipdefenseforum.com/japan-leads-regional-effort-to-fight-cyber-crime/.其次,在應對網絡犯罪方面,日本積極發起合作倡議。2014年5月,日本與東盟舉行了由外交、警察和司法部門參與的“日本—東盟網絡犯罪對話”,開展定期溝通和具體合作。2016年,日本政府支持組織了為期兩年的“東盟網絡能力發展項目”,為380名東盟國家學員提供關于應對網絡犯罪的相關課程。⑩“ASEAN Cyber Capacity Development Project(ACCDP),”INTERPOL,https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-training-for-police/ASEAN-Cyber-Capacity-Development-Project-ACCDP.最后,在塑造網絡空間國際共識方面,日本不僅通過網絡安全方面的外交對話機制推動與東盟國家達成共識,還發起了一系列針對學生群體的交流活動,塑造東盟下一代的網絡空間觀。在內閣網絡安全中心主導下,日本與東盟自2012年起舉辦了一系列網絡安全宣傳活動,包括海報制作、教學動畫翻譯、資料共享,以及創辦用于雙方學生交流網絡安全文化的“國際網絡安全咖啡廳”等。①[日]村上啓「サイバー外交政策に関する研究-キャパシティビルディングを中心に-」、情報セキュリティ大學院大學博士論文、2018年3月、89頁。

四、網絡安全政策的發展趨勢

總體來看,日本網絡安全政策的迅速發展不僅服務于本國的安全目標,更與日本政府積極的全球外交戰略緊密結合。日本政府正從機構增設、法律授權、技術創新和對外戰略等方面不斷調整網絡安全政策的發展方向,試圖強化日本在網絡空間的國際競爭力,在數字時代搶占優勢地位。

4.1 建設實務型網絡安全中央機構

如前所述,日本內閣網絡安全中心等機構的重要性不斷增強,但其職能范圍仍限于宏觀戰略制定、政府內信息傳遞和監督等“顧問型”工作,并無實際處理網絡威脅和網絡攻擊的領導統籌能力,不足以成為“全政府”應對的核心樞紐。與此相對,許多歐美國家都建立起應對網絡攻擊的一體化機構,如英國國家網絡安全中心、美國網絡安全與基礎設施安全局、德國聯邦信息安全局等。因此,日本各界建議設立進一步強化政府主導作用的實務型網絡安全中央機構。

日本學者白石隆指出,當前日本防衛系統與新干線、銀行、電力、通信等系統都建立在互聯網基礎之上,日本政府應創立一個專門管理網絡安全的機構,以應對國家安全的這種脆弱性。②「超スマート社會 サイバー機関創設必要 白石隆(寄 稿)」、『読売新聞』、2017年3月5日。2018年,日本笹川和平財團安全保障研究部建議日本政府設立“網絡安全廳”,在組織架構上作為與警察廳、金融廳等部門平級的內閣府外局。該部門應統合原本由各省廳、獨立行政法人等多個機構進行的網絡空間信息收集、分析,統一指揮針對政府機構和重要基礎設施的網絡攻擊,下設多個由網絡安全專家組成的機動處理分隊,并全盤領導網絡安全產業發展、研究開發和人才培養等工作。③「日本にサイバーセキュリティ庁の創設を!」、笹川平和 財団安全保障事業グループサイバー空間の防衛力強化プロジェクト政策提言、2018年10月、29頁。2019年5月,日本自民黨網絡安全對策本部部長高市早苗向時任首相安倍晉三提交了創設網絡安全廳的政策建議書。④「サイバー対策へ新庁を、自民提言、25年創設めざす」、『日本経済新聞』、2019年5月14日。在網絡安全問題不斷復雜化以及學界、政界和輿論的持續推動下,日本網絡安全領域組織機構的優化已成必然趨勢,中央政府層面的網絡安全機構將從“顧問型”向“實務型”部門轉變。同時,這一態勢也將與日本防衛部門成立橫跨宇宙、網絡和電磁波等新領域統一作戰部隊的構想相配合,進一步提升日本政府應對網絡安全事件的能力與效率,為日本在網絡空間構建“積極防衛體制”奠定堅實的組織基礎。

4.2 實現法律“松綁”

目前,日本網絡安全能力的發展仍然受到一系列法律制度掣肘。首先,對于易受網絡攻擊的重要民間主體,日本政府難以通過情報監控及時、充分地獲取信息。日本憲法第21條對通信秘密提供保護,《電氣通信事業法》第4條也規定通信運營商不得侵犯通信秘密。因而,英美等國在強化網絡安全時采取的情報監聽、監控手段在日本面臨合法性問題,這在一定程度上限制了日本政府在網絡攻擊預警和應急處置方面的能力。其次,自衛權在網絡空間的適用情況相對模糊。國際社會對于何種程度的網絡攻擊可被界定為“武力攻擊”尚無定論。除針對國家防御系統的破壞型網絡攻擊以及與軍事行動結合進行的網絡攻擊之外,其他針對民間主體的數據竊取、功能妨礙,以及以數據抹除為目的的破壞型網絡攻擊均難以被界定為武力攻擊。因而,當重要基礎設施遭受網絡攻擊時,日本防衛力量往往難以發揮作用。最后,現有法律框架下的自衛隊交戰規則對網絡攻擊存在適用性問題。有日本學者認為,網絡攻擊具有“進攻方占優”的特征,即進攻方尋找系統漏洞、發動攻擊的成本遠小于防御方進行全盤防御的成本,所以“先發制人”是網絡戰中更具吸引力的策略。①[日]川口貴久「サイバー空間における安全保障の現狀と課題―サイバー空間の抑止力と日米同盟」、平成25年度外務省外交·安全保障調査研究事業(調査研究事業)「グローバル·コモンズ(サイバー空間、宇宙、北極海)における日米同盟の新しい課題」、2014年3月、17頁。此外,在已知攻擊者的情況下對其進行出于防御目的的攻擊,即“攻防一體”也已成為極具影響力的網絡戰理念。然而受“專守防衛”原則約束,自衛隊無法采取這些策略,這也對強調“攻防一體”“防御前置”的美軍與其開展網絡安全合作帶來障礙。

對于上述一系列法律約束,日本產業界和學界關于為日本網絡安全能力發展“松綁”的呼聲不斷。笹川和平財團的政策報告就提議對相關法律進行修改,如規定通信運營商有義務將儲存的通信記錄提交給網絡安全部門,將向網絡安全部門提交網絡事件報告作為重要基礎設施運營商的法定義務等。②「日本にサイバーセキュリティ庁の創設を!」、笹川平和財団安全保障事業グループサイバー空間の防衛力強化プロジェクト政策提言、2018年10月、36-37頁。在自衛隊網絡空間行動的法律授權方面,國際政治學者川口貴久表示,日本政府和日美同盟應該對網絡空間武力攻擊認定設置“閾值”,即明確設定哪些類型和主體發起的網絡攻擊相當于武力攻擊,他認為應將“先發制人行動”(preemptive action)作為自衛權的行使方式之一。③[日]川口貴久「昨今のサイバー安全保障政策の課題:サイバー攻撃と自衛権」、日本國際問題研究所(外務省外交·安全保障調査研究事業)平成26年度研究プロジェクト「グローバル·コモンズにおける日米同盟の新しい課題」分析レポート、2014年8月、4頁。日本網絡安全專家名和利男認為,日本必須改變與網絡相關的法律制度、組織機制和文化觀念,否則日美網絡合作只會停留在“紙上談兵”階段。④「日米同盟、新領域で深化、サイバー攻撃に抑止力、中ロ念頭、法的課題殘る」、『日本経済新聞』、2019年4月20日。隨著網絡安全防衛實務的持續推進,日本政府修改和完善相關法律將成為必然趨勢。

4.3 推動前沿信息技術軍事化

當前,日本政府將增強技術實力、爭奪技術優勢視為關乎未來國家安全的重要任務。同時,日益增多的網絡攻擊和信息技術對傳統戰爭可能帶來的顛覆性改變也推動日本政府將信息技術研究向“軍事化”推進。日本防衛省已經將人工智能、量子技術(如量子計算機、傳感和通信)作為研究開發的主要方向。其中,人工智能技術在日本防衛領域的研發與運用尤其呈現加速態勢。

人工智能是世界大國“科技競賽”的主要賽道,人工智能在軍事領域的運用也成為各軍事強國重點投入的科研方向。日本自衛隊嘗試向通信、監測系統引入人工智能技術,提升防御能力。2019年,日本政府發布《人工智能戰略2019》,防衛省宣布將人工智能引入網絡防衛隊信息通信系統,以更高效地應對惡意軟件的攻擊,并通過對過往案例的“深度學習”提高病毒檢測率、應對未知病毒,進而對未來可能發生的攻擊進行預測。⑤「防衛省、AI導入拡大、サイバー対策や裝備補修」、『日本経済新聞』、2019年6月17日。同時,自衛隊于2020年啟動海上自衛隊巡邏機系統搭載人工智能技術的開發研究,該技術將取代人工識別圖像情報信息的模式,幫助機上警戒監測和情報收集系統提高對障礙物、敵方目標的自動識別能力及識別效率。⑥「海自哨戒機にAI、防衛省、研究へ、省人化識別能力も向上」、『日本経済新聞』、2019年11月9日。此外,日本還將目光轉向“無人化武器裝備”。雖然日本政府表示暫未計劃開發致命性全自主武器(fully autonomous lethal weapons systems),但認為不應對高度自動化武器系統進行限制,并強調國際社會應就致命性自主武器建立相應標準和規則。⑦“Possible Outcome of 2019 GGE and Future Actions of International Community on LAWS,”Ministry of Foreign Affairs of Japan,https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100113384.pdf.可以預見,人工智能技術從“防御性使用”向“攻擊性使用”的轉變,也將是日本發展網絡空間軍事技術過程中值得關注的問題。

4.4 日美聯手牽制中國

特朗普政府上臺之后,壓制中國經濟的發展、阻止中國高科技領域研發和生產的快速發展已成為美國政府的當務之急。①周琪:“高科技領域的競爭正改變大國戰略競爭的主要模 式”,《太平洋學報》,2021年第1期,第2頁。在此背景下,中美之間的網絡安全摩擦增多,兩國不斷激化的戰略競爭正向網絡空間蔓延,國際網絡安全形勢愈發復雜。在此背景下,作為美國重要盟友的日本正轉向與美國合作一致對華。自2019年起,日本防衛白皮書已將中國作為首要“網絡空間威脅”加以關注,日本媒體也竭力渲染中國的“網絡安全威脅”,為日美同盟的網絡空間“軍事化”政策提供合理性,并謀求加入美國主導的情報聯盟(即“五眼聯盟”)。②「米英など5カ國『ファイブアイズ』、日獨仏と連攜 サイ バー攻撃、中國の機密情報共有」、『毎日新聞』、2019年2月4日;「日本がファイブアイズに自國のプラットフォーム·インテリジェンスを差し出す可能性」、『ニューズウィーク日本版』、2021年5月26日、https://www.newsweekjapan.jp/ichida/2021/05/post-24_1.php。

與此同時,日本將在國際網絡空間的規則制定、科技競爭等更為廣泛的相關議題上參與對華競爭。在網絡空間治理模式方面,以美國、歐盟為首的西方國家與中國、俄羅斯所代表的發展中國家在治理理念、規則等方面存在較大差異,日本一貫支持美國、宣揚所謂“自由、民主、透明”的國際網絡規則。在科技競爭方面,5G、人工智能等數字技術研發已成為中美競爭熱點。目前,日本已通過加強外資限制等措施排除華為等中國企業進入日本市場,以配合美國在高科技領域的對華“脫鉤”戰略。2021年4月,日美政府首腦會晤后發表的聯合聲明明確表示,將進一步深化在人工智能、量子信息技術等領域的科研合作,共同“守護科技優勢”并“運用科技領導力”。③The White House,“U.S.-Japan Joint Leaders’Statement: ‘U.S.-Japan Global Partnership for a New Era’”April 16,2021,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-sjapan-joint-leaders-statement-u-s-japan-global-partnership-for-a-new-era/.可以預見,在拜登政府加強對華戰略競爭的背景下,日本在網絡安全議題上會承擔更多“同盟義務”,日美聯合牽制中國網絡能力發展的傾向將更為顯著。