文化、歷史與數學教育

鄭毓信

選擇這樣一個論題,主要是因為“數學文化”與“數學史在數學教學中的滲透”(以下簡稱“HPM”)正是當下數學教育領域的兩個研究熱點,又由于這兩個方面的工作都已經超出了數學教育教學研究的傳統范圍。筆者認為,我們從一開始就應特別重視已有工作的總結和反思,從而切實增強自身的自覺性,以期取得更快、更大的進步。

這些年來,筆者擔任江蘇省文史研究館館員,因而與“文”“史”有了更加緊密的聯系,更促使筆者跳出單純學科,從更大范圍去思考數學教育的問題。另外,幾十年的哲學教學生涯也促使筆者養成了注重批判這樣一種思維習慣,這也正是本文的基本立場。

一、由“數學文化”談起

有不少與文化研究密切相關的詞語,如文化傳統、文化身份、文化自信、文化自覺、文化責任等。其中,筆者認為,文化自覺具有特別的重要性。

這是文化自覺最基本的一個含義,即我們應當清楚地認識到這樣一個事實:無論自覺與否,我們都生活在一定的文化傳統之中,且通過日常工作與生活逐步形成了一定的行為方式、思維方法與價值觀念,這在各個方面都有直接的表現,盡管我們對此未必具有清醒的自我意識。

正因如此,就數學教育領域中關于數學文化的研究而言,我們應當首先強調這樣一個基本認識:數學文化主要是指通過人們實際參與各種數學活動,包括數學研究與數學學習,逐步形成的一些特殊的行為方式、思維方法與價值觀念,它們都不是刻意做作的結果,而是體現于人們的舉手投足之中,投射在生活或工作的方方面面。這又應被看成文化自覺在這方面的具體表現,即我們對于自己身上的數學影響是否具有清醒的認識,并能做出自覺的反思。因為,文化的熏陶和傳承主要是一個潛移默化的過程,如果我們在這方面未能具有足夠的自覺性,所有關于“充分發揮數學的文化價值”的論述顯然都只是純粹的空話。當然,這一論述與我們在教學中應有意識地加強這一方面的工作并不排斥,包括從數學文化的角度引入某些專門的教學內容。但是,如果教師并未清楚地認識到我們應通過日常的教學活動積極地從事數學文化的建設,特別是,如何很好地發揮其優點和克服其不足之處,我們顯然就不能期望通過他的教學對學生在這方面產生更加積極的影響。

正是基于這樣的認識,筆者十分希望廣大數學教師能認真地思考和反思如下問題:在你看來,什么是數學文化的主要含義?這對于你的日常工作與生活究竟有哪些影響?又有哪些優點和局限性?

正如人們普遍認識到的,比較是文化研究最重要的方法之一。因此,如果你對上述問題尚不具有清楚的認識,不妨通過數學與語文或其他一些學科的對照比較去進行分析思考。歸根結底地說,不同學科體現了不同的文化,對學生的成長也有不同的影響或作用。

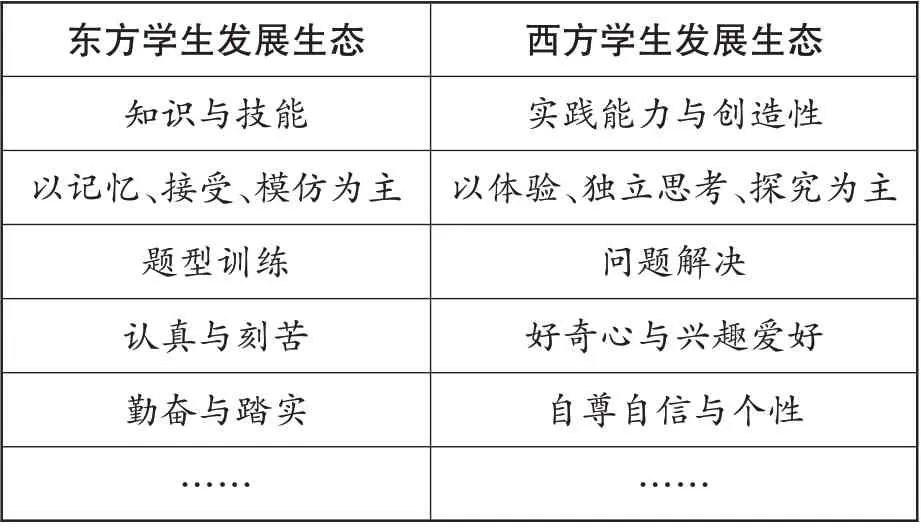

其次,我們應特別強調建立文化自信的重要性。這可被看成新一輪數學課程改革給予我們的一個重要教訓,即我們不應盲目推崇西方的數學教育,包括認為我們應以西方為范例開展數學課程改革。例如,筆者認為,從表1 和表2的分析中就可以明顯地看出上述傾向。

應當指出,數學教育的現代發展已清楚地表明了表1和表2中認識的錯誤性,這就是國際數學教育界近年來發生的一項重要變化,即由先前對中國數學教育的普遍性否定,轉變成了對中國數學教育特別是基礎數學教育的明確肯定。

表1 東西方學生發展生態[1]

表2 東西方學校課程生態[1]

當然,這也應被看成文化自覺的又一重要表現,即我們不應由一個極端走向另一個極端,由盲目崇洋轉變為妄自尊大。恰恰相反,在認真做好傳統的繼承和發展的同時,我們也應高度重視向外學習,包括切實加強分析和研究的工作,努力實現東西方文化的必要互補與適當整合。

教育文化性質的一個直接結論,即課程改革的長期性——由于教學是一個深深嵌入整體性文化之中的系統,任何變化必定是小步驟的,而不可能是急劇的跳躍。[2]顯然,這也應被看成文化自覺的又一重要含義。

進而,筆者以為,這又可被看成當前圍繞數學文化開展的各種工作,特別是相關教學活動的一個主要不足,即局限于圍繞具體教學內容,卻未能從更高層面去思考相關的問題,特別是,未能將自己的工作與數學教育應當承擔的文化責任很好地聯系起來。

具體地說,我們應認真思考什么是數學教育的歷史社會責任,包括我們究竟應如何很好地去落實“努力提升學生的核心素養”這一總體性的教育目標。

在筆者看來,這就是西方文化的主要特征,即在很大程度上可以看成一種“數學文化”“理性文化”。與此相對照,由于中國社會中占據主導地位的始終是“儒家文化”和“倫理文化”,從而就未能給予數學足夠的重視,這不僅直接阻礙了現代意義上的自然科學在中國的發展,更造成理性精神在整體上的缺失。進而,只需對照現代中國社會的各種普遍性弊病,如實用主義泛濫、人們行事又往往過于隨性等,我們即可清楚地看出充分發揮數學的文化價值的重要性。

還應強調的是,上述目標不應被看成與我們的日常教學工作毫不相干。例如,這正是這方面工作的一個很好的切入點,即我們如何能夠通過自己的教學創建出一種好的數學課堂文化。從同一角度,相信讀者也可以很好地理解筆者為什么會在這方面提出這樣一種主張——“安靜的課堂,思維的課堂,互動的課堂,開放的課堂”。

最后,上述分析顯然也可被看成為數學教師的專業成長指明了一個更高的努力方向:如果你的教學僅僅停留于知識和技能的傳授,就只能說是一個“教書匠”;如果你的教學能夠很好地體現數學的思維,就可以說是一個“智者”,因為你能給人一定的智慧;如果你的教學能給學生無形的文化熏陶,那么即使你是一個小學教師,即使你身處偏僻的山區或邊遠地區,你也是一個真正的大師,你的人生也將因此散發出真正的光輝!當然,由此我們也可更好地領會到這一點,數學文化的建設主要是一個潛移默化的過程,教師更應通過自己的言傳身教在這方面發揮重要的作用,而不應只是在談及數學文化(包括開設這方面的專門課程)時才想到這一點。

二、歷史視角下的數學教育

以下就轉向HPM 方面的闡述。哲學家康德曾說過:“沒有歷史的哲學是空洞的;沒有哲學的歷史是盲目的。”

明明是HPM 的討論,為什么又要涉及哲學?因為做好這方面工作的關鍵同樣在于我們是否具有足夠的自覺性,特別是,相關工作不應停留于單純的“應景”,即“依葫蘆畫瓢”在某些特定情境下提供這方面的某個課例或相關教研文章。

為了清楚地說明問題,在此可聯系“經驗事實”的性質來進行分析。具體地說,對經驗事實與歸納方法的強調可被看成哲學中所謂的“經驗主義”的基本立場,后者即指由于經驗事實直接奠基于人們的感性經驗,從而就可被看成是完全可靠的,我們可以此為基礎通過歸納去發現規律,包括借助新的事實對后者的可靠性做出檢驗和必要的改進(這也就是所謂的“錯誤嘗試”)。

但是,如果說邏輯實證主義可被看成上述立場在哲學上的集中反映,這在20 世紀上半葉的西方社會更可說占據了絕對的主導地位,那么,這就是20 世紀下半葉出現的重要變化,即對于上述立場的深入批判。

就我們目前的論題而言,這又是一個特別重要的認識,即經驗事實不能被看成完全可靠的,更不具有任何的價值負荷。因為,正是理論為人們的認識提供了必要的概念工具,或者說,人們總是通過有色眼鏡去看待世界。正因如此,所謂的“中性事實”并不存在,恰恰相反,它們都必然地受到了理論的“污染”。

現在要強調的是,我們可以從同一角度對“歷史事實”做出具體分析,而這事實上也正是西方學術界在20 世紀下半葉經歷的又一重要變化:對歷史的高度重視正是科學哲學與數學哲學在20 世紀60~70 年代出現的一個重要變化,其主要特征就是對“歷史的方法論重建”的突出強調。這也就是指,現代的科學哲學和數學哲學研究之所以特別重視歷史,主要是因為通過這一途徑即可清楚地表明科學與數學的發展具有內在的合理性,也即都可被看成一項理性的事業,盡管它們的現實發展可能由于各種外在事件而出現了一定的偏差,但后者只是一種偶然性的成分,這也是相關研究應當清楚地加以說明和排除的。

由此可見,如果我們認定數學教育的基本目標就是幫助學生學會理性地思維,并能由理性思維逐步走向理性精神,我們就應特別重視“數學史的方法論重建”,這事實上也正是中國的數學方法論研究特別強調的一點,即我們應該用思維方法的分析帶動具體數學知識的教學,從而將數學課真正“教活”“教懂”和“教深”。所謂“教活”,是指教師應當通過自己的教學活動向學生展現活生生的數學研究工作,而不是死的數學知識。所謂“教懂”,是指教師應當幫助學生真正理解相關的教學內容,而不是囫圇吞棗、死記硬背。所謂“教深”,則是指教師在數學教學中不僅應當幫助學生掌握具體的數學知識,也應幫助學生很好地領會內在的思維方法,使得相關思維活動對學生而言真正可以理解、可以學到手、可以加以推廣應用。

就當前的HPM 熱而言,我們還應特別強調這樣一點,即切實提升自身在這一方面的自覺性,特別是,能清楚地知道自己在做什么,或者說,清楚地認識相關工作的性質以及這樣做的主要目的。

事實上,即使就純粹的歷史教學而言,這也是應當特別重視的問題。即使在正常的情況下,除去幫助人們了解歷史這一簡單的認識以外,相關工作還有很大的改進余地。在余慧娟的《大象之舞——中國課改:一個教育記者的思想筆記》一書中,《李曉風:培養真正的知識分子》這篇文章就為我們展示了歷史教學的一個優秀范例。其中一部分內容摘錄如下:

一位學生回憶道:“在高三的單調生活中,歷史課成為我們全班同學的享受,李老師十分注重邏輯,帶領我們建立起知識的整體結構,這無論對考試或是我們今后的常識記憶都是大有裨益的。”“在這個流行‘刷題’‘刷夜’的年代,高三的歷史依然是50 分鐘的傳統(三周兩次),沒有作業題,不用參考書,課堂,便是一切,課后要溫習的,也是課上的歷史細節和思考。在做夠了數學題,背吐了政治書之后,一切與歷史有關的復習和思考都成了一種享受。這種學習,無關乎高考,甚至無關乎前途,或許只是對某個人物的命運、某段王朝興衰的慨嘆,對某個哲學家思想的思悟,又或,對某個現實事件折射出的歷史進程的思考——那不是明確的課堂內容,卻是每個人在課上課下不由自主會想的問題。常常有那么一瞬,為自己是在進行‘人文思考’而不是‘文科學習’而感到幸福,這種幸福感,源自風哥的歷史課。”

以下則是相關教師對自己工作的分析:“學生們喜歡我的課,我覺得思考是個很重要的原因。”“這是我的歷史課的一個目標。我想讓他知道更多的歷史事件,我想讓他學會思考,我想讓他建立一種價值觀與正義感。這是成為一個知識分子必要的條件。獨立思考,不屈服權威。咱們老強調創新精神和思維,其實創新精神不是說學點什么技巧就行,如果在人格上、在思想深處沒那東西就不行。”

如果我們不去涉及HPM,是否就完全不用思考上述問題呢?筆者認為:即使就所說的情況,我們仍應十分重視相關的思考,因為無論哪個學科的教學,顯然都集中于學科知識的學習,而學校中學習的各種知識又都可被看成歷史的一種結晶,即經由文化得到傳承的歷史,從而就同樣涉及“我們應當如何看待歷史、講述歷史”這樣一個問題,這也就是指,任何一門學科知識的學習都應被看成實現基本教育目標的一個具體途徑,盡管這在很多情況下還只是一種不自覺的行為。

總之,無論我們是否關注HPM,都應當切實增強自己在這方面的自覺性。還應強調的是,即使不去論及更高層次的教育目標,我們也仍然可能因為盲目追隨潮流而造成嚴重的后果。例如,所謂的“社會學轉向”,正是西方學術界在20世紀80年代以后出現的又一重要變化,這直接導致了對于理性(以及科學本質)的直接否定,而這當然是我們應當明確反對和高度警惕的。

上述分析并非危言聳聽,因為現實中確實存在一些相關的跡象,如對于后現代主義教育觀的盲目提倡等,盡管這在總體上還不能說具有很大的普遍性,在大多數情況下也只是一種不自覺的行為。

上述分析顯然表明:無論就數學文化、HPM 或是其他方面的數學教育教學研究而言,我們都應切實增強工作的自覺性。另外,由于哲學主要可被看成“反思的學問、批判的學問”,筆者愿意再次重申這樣一個主張,即希望我們的數學教師都能逐步養成一定的哲學素養,這可被看成我們將數學文化與HPM 這兩個方面的工作做得更好的關鍵。