“旋宮古法”探賾

摘 要:古代樂律學研究都程度不同地涉及到了包括“生律法”“旋宮圖”在內的“旋宮”術語及操作方法。“調名”及“調關系”術語的產生,標志著“旋宮古法”的成熟與完善。“五聲之旋”是“旋宮古法”的本質特征,而以琴、瑟等為代表的古老樂器則為“五聲之旋”音樂實踐創造了“物質條件”。“調弦法”從整體上反映出了“旋宮”與“轉調”的基本特征和規律,與民間借字手法中的“隔凡”與“壓上”原理相通。從歷史源頭上尋求流變之法、固本之道,不僅有利于傳統宮調話語體系的創造性轉化和創新性發展,而且是民族音樂形態學研究及體系建設的重要抓手和必由之路。

關鍵詞:旋宮古法;生律法;旋宮圖;調名;調關系;五聲之旋;調弦法

中圖分類號:J607?文獻標識碼:A

文章編號:1004 - 2172(2021)01 - 0048 - 09

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.01.004

關于“宮調”及“宮調理論”,黃翔鵬在《宮調淺說》一文中指出:“中國的傳統樂學理論把音、律、聲、調之間的邏輯關系總稱為‘宮調。音樂實踐中所用一定音階(音)的各個音級(聲),各相應于一定的律高標準(律),構成一定的調音體系;某一調音體系中的音階,又都具體地體現為以某‘聲為主的一定的調式(調)。審查其間的諸種邏輯聯系,包含律高、調高、調式間各種可變因素在內的、綜合關系的研究,即是宮調理論。”①“旋宮古法”作為一種技術原理,以律高、調高、調式為立論依據和實踐基礎,其中的邏輯關聯性與辯證統一性使其成為檢驗宮調理論是否成熟的重要標志。隨著時代的變遷及語境的變化,今人對“旋宮古法”的認識和解讀,應該從“生律法”、調名系統、調關系原理、調弦法等諸方面,全方位、多角度地審視和探究其中所蘊涵著的普遍規律和基本原理,以避免產生不必要的誤讀和誤解,還“旋宮古法”以本來面目。

一、“生律法”與“旋宮圖”

“音律相生法”為“音階”構成之本源,是律高、調高、調式等各種宮調話語形成的數理基礎,是以“音律相生法”為基本原則而進行的實踐性探索,是“旋宮古法”的主要表現特征。《呂氏春秋·音律篇》中記載:“黃鐘生林鐘,林鐘生太簇,太簇生南呂,南呂生姑洗,姑洗生應鐘,應鐘生蕤賓,蕤賓生大呂,大呂生夷則,夷則生夾鐘,夾鐘生無射,無射生仲呂。三分所生,益之一分以上生;三分所生,去其一分以下生。”“三分損益法”系統揭示了“十二律”生成的基本原理及其相互間的“近疏”關系,為“旋宮古法”的進一步探索奠定了音律基礎。在相當長的歷史階段,“三分損益法”作為生律原則,被歷朝歷代的樂律學家們所固守,甚至一度成為探究“還相為宮”之法難以跨越的瓶頸,其理論學說可謂層出不窮,并作為“旋宮古法”的主要內容留存于世。

“三分損益法”雖然系統揭示了“十二律”的生成規律和方法,但是,用單純的“三分損益法”進行“十二律”的生律計算,最終無法實現“周而復始”的“還相為宮”,即仲呂不能復返黃鐘本律。漢·京房發現并認識到了這一問題,故在“十二律”的基礎上,繼續采用“三分損益法”,將一個八度細分為六十律,這就是古代歷史上較有影響的“京房六十律”。“京房六十律”雖然使“最大音差”的音分值大幅度縮小,但“還相為宮”的律學問題并沒有從根本上得到解決。“京房六十律”的主要貢獻在于“最大音差”的發現,為后世繼續進行“旋宮古法”的律學探索提供了啟示。

繼“京房六十律”之后,南朝宋·錢樂之又依據“三分損益法”在一個八度內進行了三百五十九次生律計算,最終得三百六十律。與“京房六十律”一樣,由于所生音律過于“繁瑣”,即一個八度內產生了360個音律標準,不僅人耳難以分辨,而且沒有與之相匹配的樂器作為支撐,因此嚴重脫離音樂實踐,“只是在以律附歷方面,發展到‘日當一管(全年中每天用一律)的程度”①。錢樂之的“三百六十律”盡管在“京房六十律”的基礎上使復返黃鐘本律的音分值縮減到了最低程度,但終因無法形成“等音”,而難以達到“還相為宮”的律學要求。從歷史發展的角度講,錢樂之的“三百六十律”對隋唐時期恢復“旋宮古法”的實踐探索起到了一定的助推作用。

此外,其他較有影響的律學理論還有南朝宋·何承天的“新律”和“王樸律”以及南宋·蔡元定的“十八律”等。雖然他們都認識到了傳統的“三分損益律”無法解決仲呂復返黃鐘本律的問題,并對其進行了調整和改進,但仍沒有從根本上擺脫“三分損益法(律)”的束縛,最終都沒能使“還相為宮”的律學問題真正得到解決。比如,何承天的“新律”,在否定“京房六十律”的同時,采用“三分損一”與“三分益一”相結合的生律方法,通過對“十二律”的內部調整,創設了一種旨在解決仲呂復返黃鐘本律的“新方法”,使其更加接近于“十二平均律”。但是,相鄰音律之間仍存在音分值上的誤差,因此,從“還相為宮”的角度講,“何承天的新律只是效果上很接近,但從實用上(引者注:應該是理論上)說不是準確的十二平均律”②。由于采用的是在八度內調整律高的生律方法,何承天的“新律”對之后的樂律學探索拓展了新的方向。而“王樸律”雖然“在十二律體系的基礎上,局部地調整三分損益律,改變其中某些律的音高;但其調整法并無嚴格的數理系統,而屬于一種經驗的做法”③,故難以達到“還相為宮”的律學要求。南宋·蔡元定的“十八律”雖然在生律法上進行了大膽探索,但也因一味固守“三分損益”,而沒能在“還相為宮”問題上取得實質性進展。上述幾種律學理論雖然都沒有從根本上實現周而復始、循環無端的生律效果,但是,作為古代律學研究的重要成果,記錄了古人為論證“旋宮轉調”的客觀性所進行的律學探索,一定程度上推動了古代律學研究的不斷發展和進步。

朱載堉作為古代律學研究的集大成者,發現并創建了舉世聞名的“十二等程律”(即“十二平均律”),為了強調“此系新法,與古不同”,朱載堉將其命名為“新法密率”,從而將“旋宮古法”的律學研究推向頂峰。朱載堉“還相為宮”之法的成功實現,是擯棄“三分損益”的結果。他不僅將“三分損益”視為“疏舛之法”,而且批評“古人算律往而不返,但曉左旋不知右轉”。為使“十二律”中的每一音律都能實現“左右逢源”的生律效果,朱載堉在總結前人經驗教訓的基礎上,大膽吸收民間智慧,徹悟“三折去一”與“四折去一”之理,依據和采用“同律度量衡”及“等比數列”計算方法,最終完成了前人想做而沒有做成的事,使“旋宮古法”中的上、下五度相生原理從律學的角度真正得到確立。朱載堉的“新法”包括四種生律法:“其一,黃鐘生林鐘,林鐘生太簇,……;其二,黃鐘生仲呂,仲呂生無射,……;其三,黃鐘生大呂,大呂生太簇,……;其四,黃鐘半律生應鐘,應鐘生無射,……。”①“其一”和“其二”屬于上、下“五度相生法”,“其三”和“其四”為順、逆“半律”相生。“新法密率的誕生,徹底解決了中國律學史上自先秦以來的、探索十二律旋宮問題的所有矛盾。”②

但是,必須清楚地認識到,“旋宮古法”及樂調實踐早在秦漢時期就已經形成,朱載堉的“十二平均律”只是從律學理論上論證并解決了音律間的“周而復始”“循環無端”,古代的“旋宮實踐”并不受制于“十二平均律”。換言之,對于“旋宮古法”來說,所謂的“周而復始”“循環無端”,只是針對“十二律”間的“五度圈”關系中的“左右逢源”,并不是說中國傳統音樂從此實現了任意調域之間的轉換。調域之間的“周而復始”“循環無端”的“旋宮實踐”,取決于樂器構造及音律設計。由于受演奏性能所限,中國傳統樂器均無法實現不同調域之間的任意轉換,古今皆如此,但這并不會對“旋宮古法”的形成和確立以及民族風格的音樂實踐產生實質影響。從這點來說,“音律相生法”(如五度相生法)是“旋宮轉調”的立論之本,而“律制”則是理論性的,這就要求我們在對“旋宮古法”的認知和理解上,不要受到“律制”(尤其是“十二平均律”)的束縛,更不要錯誤地認為,“旋宮轉調”是在朱載堉“十二平均律”之后才得以實現的。之所以對幾種主要律學理論作簡要回顧,是因為它們都程度不同地涉及到了包括“生律法”“旋宮圖”等在內的“旋宮”術語和操作方法。

通過對上述幾種律學理論的簡要梳理和分析,我們清楚地認識到,“音律相生法”的廣泛實踐,標志著“十二律”的誕生,為形成不同的調高創造了物理條件。但是,形成不同的調高只是“十二律”產生的最初目標,其最終目的是為了實現不同調域(高)之間的轉換,也因此促進了對“律制”問題的探索。可見,創建“還相為宮”的原理和技法,不僅有賴于“音律相生法”,而且決定著樂律學研究的目標和方向。另外,歷史上所出現的各種“旋宮圖”,將“音律相生法”與“旋宮古法”緊密聯系在一起,旨在通過“旋宮圖”揭示“旋宮古法”的形成規律和基本原理。

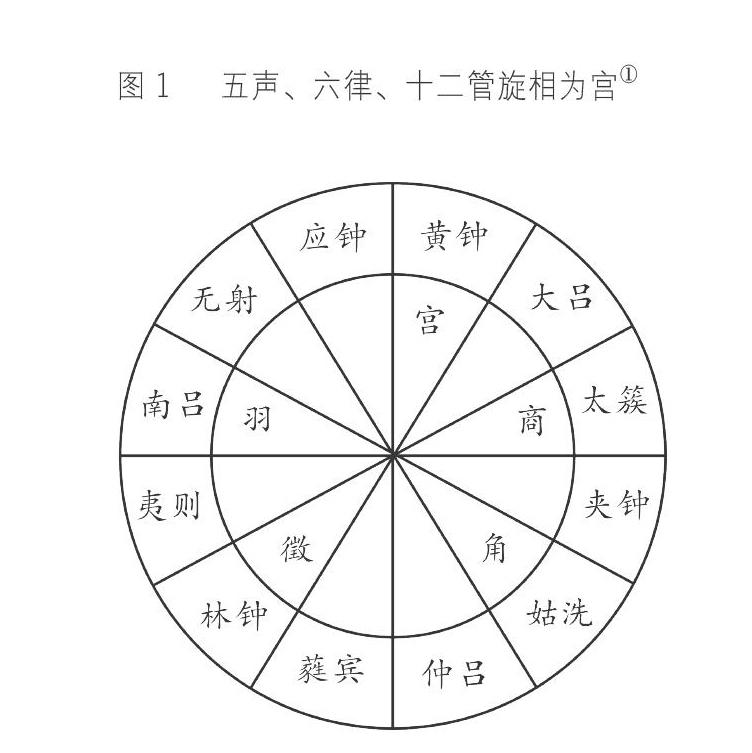

“旋宮圖”始見于唐代元萬頃(639—689)等撰寫的《樂書要錄》,包括律盤、聲盤、月律、十二支等內容,后被不斷改進和演化,以揭示順旋、逆旋或左旋、右旋之法。(見圖1)

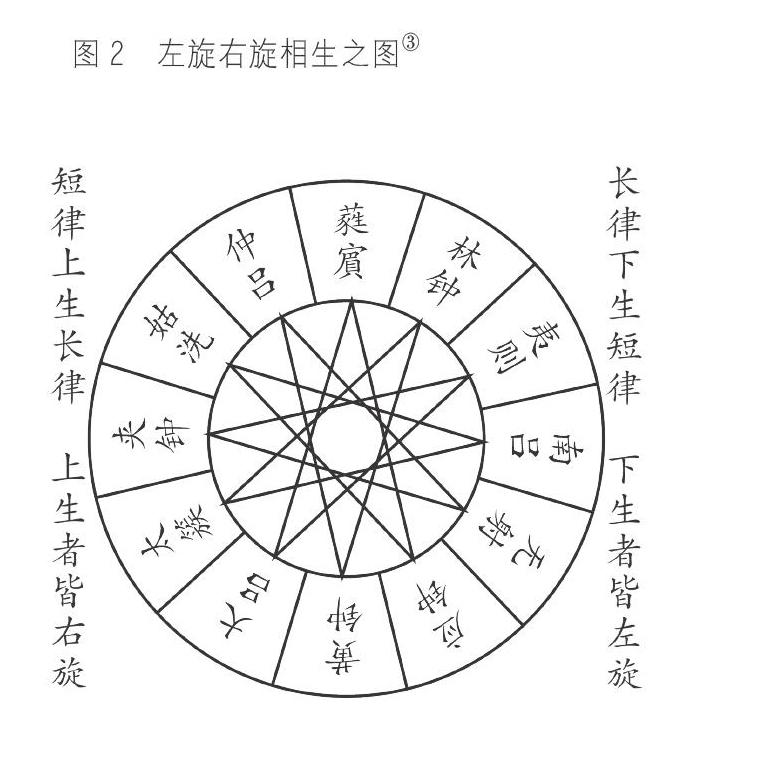

關于“旋宮圖”,《樂書要錄》記載:“旋相為宮法,從黃鐘起,以相生為次,歷八左旋之數,上生三分益一、下生三分損一,五下七上乃終復焉,以相生為次立均,則音調正而易曉,每均七調,每調有曲,終十二均合八十四調也。”②由此可見,所謂“旋宮圖”,實為“音律相生法”,同時包含“律”與“聲”兩種屬性。圖1是“十二律”(調高)與“五聲”(調式)的結合,得“六十調”;《樂書要錄》中的“旋宮圖”為“十二律”與“七聲”的結合,得“八十四調”。除了《樂書要錄》中的“旋宮圖”在歷史上產生較大影響外,朱載堉《律學新說》中也設置了專門體現“五度相生”原理的“左旋右旋相生之圖”。(見圖2)

圖2屬于單純的“音律相生法”,包括左旋、右旋兩種屬性,亦即左、右兩個方向的“五度相生”,與“三分損益”(單一方向的“五度相生”)有本質區別。從圖2中可以看出,“旋宮古法”首先強調的是上、下五度關系的“還相為宮”。這也進一步說明,從“旋宮古法”的角度來說,朱載堉的最大貢獻并不在于“十二平均律(制)”的發現,而是其中所計算和闡發的“黃鐘生林鐘、林鐘生黃鐘”,“黃鐘生仲呂、仲呂生黃鐘”的“左右逢源”的“五度相生”為上、下五度“旋宮”實踐尋求到了理論依據和實踐之法。

二、“調名稱謂”與“調關系”

通過對曾侯乙鐘樂律銘文等古代文獻的考釋,黃翔鵬先生認為,先秦時期已經有了“旋宮”與“轉調”兩種宮調轉換方式,而反映兩種宮調轉換方式的直接文獻材料,就是先秦時期已經產生的兩種調名稱謂,即“之調(式)稱謂”和“為調(式)稱謂”。“之調式”和“為調式”兩個術語是日本學者林謙三在《隋唐燕樂調研究》中首次提出的,之后便被國人所采用。為了避免與“調式”概念混同,黃翔鵬先生分別用“之調稱謂”和“為調稱謂”兩種稱謂法加以界定④。關于“之調稱謂”,黃先生通過“旋宮圖”的方式予以揭示,認為,“大呂均之宮=大呂,大呂均之商=夾鐘,大呂均之角=中呂……等。這種某均(宮)之某聲(調)的稱謂方法,正是曾侯乙鐘銘采用的體系,從而為先秦存在‘之調式體系提供了證明”①。“為調稱謂”則源于《周禮·春官·大司樂》中有關將神樂宮調稱謂的記載,即“凡樂:圜鐘為宮,黃鐘為角,太簇為徵,姑洗為羽……則天神皆降,可得而禮矣。凡樂:函鐘為宮,太簇為角,姑洗為徵,南呂為羽,……則地示皆出,可得而禮矣。凡樂:黃鐘為宮,大呂為角,太簇為徵,應鐘為羽……則人鬼可得而禮矣。”②

在唐以后的文獻史料中,兩種調名稱謂方法往往與“右旋”和“左旋”相對應,即“之調式相當于我國古代旋宮術語右旋,為調式相當于左旋”③。“右旋”亦稱“順旋”,“左旋”亦稱“逆旋”。邱瓊蓀《燕樂探微》一書中,將“為調”和“之調”分別界定為“旋宮樂”與“轉調樂”。他指出:“用十二律旋宮者為旋宮樂,用七聲轉調者為轉調樂,旋宮與轉調,其理雖同,而調式各異。……七聲不可以旋宮,十二律卻可以轉調。”④并且認為,“用十二律者旋宮,用七聲者轉調,這是古人的成法”⑤。此外,書中還提到了“內調”與“外調”兩個術語,“內調符合于‘之調式,外調符合于‘為調式”⑥。20世紀50年代末,黎英海在論及“調式的轉調”問題時,提出了“同宮音系統調”和“不同宮音系統調”⑦兩大類的觀點。此后,“同宮音系統轉調”和“異宮音系統轉調”等概念被廣泛應用。

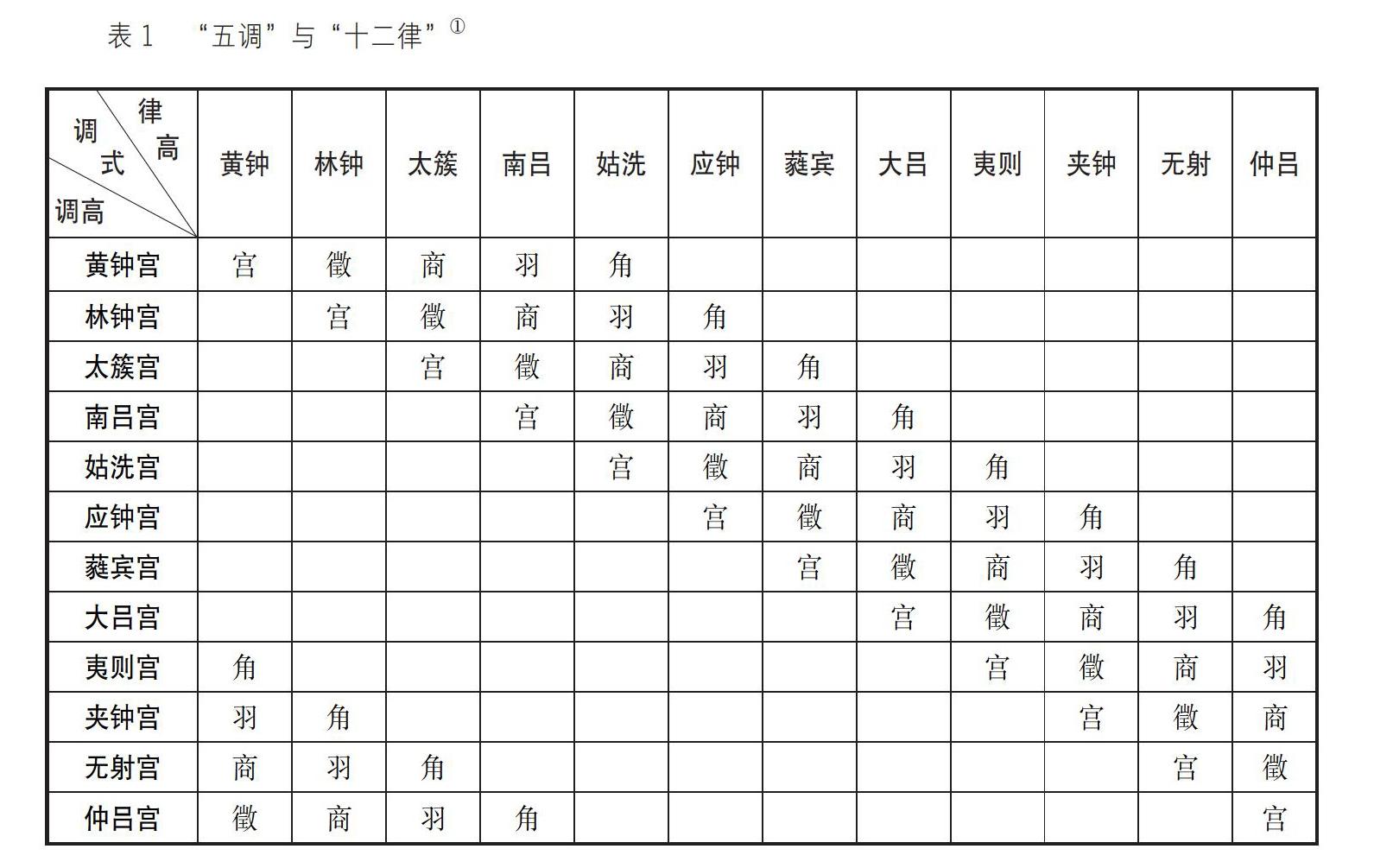

在此基礎上,黃翔鵬將“旋宮古法”中的“旋宮”與“轉調”界定為“兩個概念”。他強調:“‘旋宮轉調一詞,對于不熟知傳統樂律學的人們說來,往往單純把它理解作:調高的變換——宮音位置在十二律中的易位。其實‘旋宮與‘轉調應該是兩個概念,‘旋宮指調高的變換,而‘轉調指調式的變換。”⑧隨著認識的不斷深入,黃先生又對“轉調”概念作了補充說明:“在調高變換外,同時還兼做調式的變換,即為‘轉調。在宮音已定的某均音階中,即在調高不變時,改動調式主音的位置,產生同宮異調的變化,也叫作‘轉調。”⑨這與邱瓊蓀所說的“七聲不可以旋宮,十二律可以轉調”的“旋宮樂”與“轉調樂”基本一致。關于“旋宮古法”中的“之調”與“為調”,以及“兩個概念”理論,可以通過圖表形式做進一步的理解和認知。(見表1)

表1所顯示的是“五調”與“十二律”,共“六十調”。橫向為“之調稱謂”,其間的轉換為“調式轉換”,即“轉調”;縱向為“為調稱謂”,其間的轉換為“調高轉換”,即“旋宮”。可見,兩種調名稱謂系統是“旋宮古法”的重要內容之一。

在“旋宮古法”話語體系中,與調名稱謂密切關聯的是“調關系”概念,主要是“相和歌”或“清商樂”中的平調、瑟調、清調,以及荀勖笛律中的正聲調、下徵調、清角調,前者史稱“相和三調”或“清商三調”,后者史稱“笛上三調”。以往,由于缺乏對“旋宮古法”的正確認知,忽略了“旋宮轉調”在古代音樂實踐中的表現作用,學界在“三調”問題的認識上出現了偏差,作出了有悖“旋宮古法”本義的內涵界定。比如,《中國音樂詞典》將平調、瑟調、清調分別釋義為“相和歌”或“清商樂”中的宮、商、角三種調式,而將正聲調、下徵調、清角調分別解讀為古音階的宮調式、徵調式、角調式②。此后,又出現了三種調高說和三種音階說,且至今尚無定論。

實際上,無論是平調、瑟調、清調,抑或正聲調、下徵調、清角調,既不是三種調式,也不是三種調高,更不是三種音階,而是“調關系”概念。關于“相和三調”或“清商三調”,馮潔軒解釋說,“琴之轉調,以‘慢宮變角和‘緊角變宮為常法。平、清、瑟三調的關系,……以平調為基本調,‘慢宮為角可成瑟調;‘緊角變宮則可成清調。瑟調和清調,分別是基本調平調的下四度和上四度調,它們之間的關系是最為密切的”③。徐榮坤也認為,“相和三調就是連續相距五度的,可以互相轉犯溝通的三個調”④。遺憾的是,雖然他們都認識到了“三調”之間的內涵關系,但卻將其界定為“調高”概念,而沒有明確提出“調關系”問題。由于平、瑟、清不具有“律高”屬性,因此,它們不是真正意義上的“調高”概念,而是為確立和實現“調的轉換關系”創設的“調關系”術語,正聲調、下徵調、清角調也是如此。西方大小調理論將這種“調關系”術語,分別稱之為主調、屬調、下屬調,但并未將其說成是“調高”概念。

總之,古今中外,樂調實踐中形成調的轉換關系是必然的和必需的,而其中的原理和技法需要“調關系”等概念加以闡釋和明確。西方大小調理論中的主調、屬調、下屬調與傳統宮調理論中的正聲調、下徵調、清角調雖然話語不同,但內涵相同,屬性一致。“調關系”概念的產生,標志著“旋宮古法”的漸臻完善和相對成熟。否定了“調關系”術語的存在,也就從根本上否定了“五聲六律還相為宮”的真實客觀性。

三、“五聲之旋”與“調弦法”

中國傳統宮調理論的本質特征在于“五聲性”,“五聲之旋”作為“旋宮古法”的主要內容,是“五聲性”的重要體現。所謂“五聲性”,主要有兩層含義:一是指由宮、商、角、徵、羽所分別構成的五種“音階結構”;二是指以宮、商、角、徵、羽分別為“主音”的五種“調式屬性”。而要從根本上認識和理解包括“旋宮古法”在內的“五聲性”話語體系,至關重要的因素有兩個,一個是“音律相生法”,另一個是代表性樂器。《管子·地員篇》中記載:“凡將起五音,凡首,先立一而三之,四開以合九九,以是生黃鐘小素之首,以成宮。三分而益之以一,為百有八,為徵;不無有三分而去其乘,適足以是生商;有三分而復以其所,以是生羽;有三分而去其乘,適足以是生角”。“管子法”就是以“琴”的定弦為“生律”基礎,具有明確的“五聲性”含義。“音律相生法”是中國傳統五聲性話語體系形成和確立的基石,而以琴、瑟等為代表的古老樂器,則是中國傳統五聲性音樂實踐的“物質載體”。

《禮記·禮運篇》記載:“五行之動,迭相竭也。五行、四時、十二月,還相為本也。五聲、六律、十二管,還相為宮也。”這是最早記載有關“旋宮古法”的文獻史料,其中的“五聲”,指的是宮、商、角、徵、羽以及由此所構成的“五聲音階”和“五種調式”。其中的“六律”,是實現“近關系旋宮”的基礎。也就是說,相鄰四、五度關系的“五聲之旋”,必須通過第六個音律的出現才能得以實現。如,C宮(C-D-E-G-A)轉G宮(G-A-B-D-E),共包含“C-D-E-G-A-B”六個音律,其中“B音”(第六個音律)的出現替換了此前的“C音”,從而形成了四、五度關系的“還相為宮”。對此,邱瓊蓀在《燕樂探微》一書中說得很明確,“六律可作兩宮之樂”①。此類作品十分豐富,且留存(傳)至今,形成了獨具特色的樂調系統和風格。

關于“五聲六律還相為宮”之法,《后漢書·律歷志》記載:“建日冬至之聲,以黃鐘為宮,太簇為商,姑洗為角,林鐘為徵,南呂為羽,應鐘為變宮,蕤賓為變徵。此聲氣之元,五音之正也。故各統一日,其余以次運行,當日者各自為宮,商徵以類從焉。《禮運篇》曰:‘五聲、六律、十二管還相為宮,此之謂也。”②其中所強調的就是“五聲六律還相為宮”。為此,該文獻還圍繞著“京房六十律”對其做了詳盡闡釋。其中,“每講一均,講一次宮、商、徵,六十均,講了六十次宮、商、徵”③,進一步強調了每均(七律)包含宮、商、徵三個宮系統這一主旨內涵。對此,唐·杜佑《通典》中有明確解釋:“五聲六律還相為宮,其用之法,先以本管為均,八音相生,或上或下,取五聲令足,然后為十二律還相為宮。④此外,清·胡彥昇《樂律表微》中也有相關論述:“二變不比于正音,當其為宮則比為正聲,至一均用不過宮、商、角、徵、羽五聲而已。故《左傳》云為七音奉五聲,蓋七音止用正聲,然非有七音則無以為各均之五聲,而各均仍只用五聲,其二變亦不用,是謂為七音奉五聲也。”⑤清·徐養沅在《管色考》一文中對此作了概括性闡述,即“五聲之旋,不出一均”①。幾則史料都表明,“五聲”作為一均(七律)之本,可形成宮、商、徵三個宮系統的“五聲之旋”。(見表2)

通過表2可以看出,按“三分損益法”上、下相生所得的七個音律(均),除“均主”作“音主”(宮)外,原來的商音和徵音也可以分別轉換成另外兩個五聲宮系統的“音主”(宮),從而連續實現上五度的“五聲六律還相為宮”。為了凸顯一均(七律)中的“三宮”屬性,古人還將其上升到了“三統”或“三正”的高度加以強調。《后漢書·律歷志》載:“三統者,天施,地化,人事之紀也。……故曰黃鐘為天統,……林鐘為地統,……太簇為人統。”②關于“三統”即“三宮”,很多古代文獻都有相關論述。如《清史稿》曰:“周禮大司樂三宮,《漢志》三統,皆以三調為準。所謂三統,其一天統,黃鐘為宮,乃黃鐘宮聲位羽起調,姑洗角聲立宮,主調是為宮調也。其一人統,太簇為宮,乃太簇商聲位羽起調,蕤賓變徵立宮,主調是為商調也。其一地統,林鐘為宮,乃弦音徵分位羽,實管音夷則徵聲位羽起調,半黃鐘變宮立宮,主調是為徵調也。”③

除此之外,“旋宮古法”中的“五聲之旋”,常常通過“調弦法”加以體現,如前面所提到的平調、瑟調、清調等“調關系”術語,與“調弦法”密切相關。比如,將“基本調”(三弦為宮)視為“平調”(亦稱正調),通過“慢三弦”得下四或上五度調,即“瑟調”,通過“緊五弦”得上四或下五度調,即“清調”。關于“調弦法”中的宮調轉換關系,王坦《琴旨》中有一段詳細說明:“所謂旋宮轉調也,以角弦易為宮弦,其宮旋也。角既為宮,則宮轉為徵,徵轉為商,商轉為羽,羽轉為角。五聲轉則調亦轉矣。調之相轉,由于聲之相轉;而聲之轉,必以相生之聲而相轉,以相生之聲相轉則旋宮之義見矣。”④這里不僅有“調高”轉換(旋宮),同時也包含“調式”轉換(轉調)。其中,“以角弦易為宮弦,其宮旋”,指的是轉換調高,而“角既為宮,則宮轉為徵,徵生商而轉商……”,指的是轉換調式。雖然這種“調式”轉換的規律并非“調式轉換”的全部,但卻具有一定的代表性。王坦《琴旨》中的這段話,實際上就是民間俗稱的“隔凡”或“乙凡代工”。(見譜例1)

該譜例摘自《中國音樂詞典》“隔凡”⑤條目所收錄的蘇南十番鼓中的【游西湖】曲牌。不難分析,其“隔凡”后的宮調轉換關系與王坦《琴旨》所論完全一致。即“角轉為宮、宮轉為徵、徵轉為商、商轉為羽、羽轉為角”。由此可見,王坦《琴旨》所論看似為“調弦法”,實為“旋宮轉調也”,雖然并不針對某首音樂作品,但與樂調實踐有直接關系,屬于“旋宮古法”的重要內容之一。關于“琴調轉換”,著名琴家查阜西曾說過,“從正調轉調其它各調的方法限于用傳統的‘慢宮為角或‘緊角為宮”①。這些都充分說明,“隔凡”“壓上”等民間“借字”手法,與“緊五弦”“慢三弦”等“琴調”概念是相通的,是借助“調弦法”對“旋宮轉調”規律的整體性表述,不僅反映出“旋宮古法”的某種特征,而且說明“旋宮”與“轉調”是一個系統的兩個層次。在這個完整系統中,包含“調高轉換”(旋宮)與“調式轉換”(轉調)兩個概念和兩種內涵。

結 語

誠如黃翔鵬先生所說,“中國古代律學重大成就的一個重要方面是始終不斷地為解決旋宮實踐問題而進行著律制的探求。……‘十二律位體制是中國古代律學在非平均律的條件下,用以解決旋宮問題的一種創造”②。“旋宮轉調”作為“樂學”概念,是律、聲系統關系的綜合反映,需要從整體性的角度對此加以認知和解讀。其中,“音律相生法”以及由此所生成的“調名”及“調關系”等各種“旋宮”術語,體現了“旋宮古法”中所蘊涵著的數理邏輯規律和原則。而以琴、瑟等為代表的古老樂器,則為“五聲之旋”音樂實踐創造了賴以存在的“物質空間”,成為“旋宮古法”的主體。加強對“旋宮古法”的系統梳理和去偽存真,從歷史源頭上尋求流變之法、固本之道,不僅有利于傳統宮調話語體系的創造性轉化和創新性發展,而且是民族音樂形態學研究及體系建設的重要抓手和必由之路。

本篇責任編輯 錢芳

收稿日期:2020-10-23

基金項目:2017年度國家社科基金藝術學項目“中國傳統‘宮調術語考釋”(17BD072)。

作者簡介:劉永福(1960—),男,揚州大學音樂學院教授(江蘇揚州 225009)。

① 黃翔鵬:《宮調淺說》,載《傳統是一條河流》,人民音樂出版社,1990,第94頁。

① 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第328頁。

② 李玫:《東西方樂律學研究及發展歷程》,中央音樂學院出版社,2007,第78頁。

③ 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第401頁。

① 朱載堉撰,馮文慈點注:《律呂精義》(內篇卷之一·總論造律得失第一),人民音樂出版社,2006,第15頁。

② 中國大百科全書編輯部:《中國大百科全書(音樂·舞蹈卷)》,中國大百科全書出版社,1989,第915頁。

① 陳其射:《中國古代樂律學概論》,浙江大學出版社,2011,第248頁。

② 元萬頃等:《樂書要錄》,商務印書館,1936,第66頁。

③ 朱載堉撰,馮文慈點注:《律學新說》(律學新說序),人民音樂出版社,1986,第83頁。

④ 中國藝術研究院音樂研究所:《黃翔鵬文存》,山東文藝出版社,2007,第754頁。

① 黃翔鵬:《溯流探源》,人民音樂出版社,1993,第112頁。

② 黃翔鵬:《溯流探源》,人民音樂出版社,1993,第113頁。

③ 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第506頁。

④ 哈爾濱師范大學中文系古籍整理研究室:《燕樂三書》,黑龍江人民出版社,1986,第409~410頁。

⑤ 哈爾濱師范大學中文系古籍整理研究室:《燕樂三書》,黑龍江人民出版社,1986,第416頁。

⑥ 哈爾濱師范大學中文系古籍整理研究室:《燕樂三書》,黑龍江人民出版社,1986,第431頁。

⑦ 黎英海:《漢族調式及其和聲》,上海文藝出版社,1959,第46頁。

⑧ 黃翔鵬:《溯流探源》,人民音樂出版社,1993,第110頁。

⑨ 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第442頁。

① 劉永福:《一則史料 多種釋義——“五聲六律十二管還相為宮”釋義分析及內涵辨證》,《黃鐘》2017年第4期,第77頁。

② 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第329、75頁。

③ 馮潔軒:《調(均)·清商三調·笛上三調》,《音樂研究》1995年第3期,第80頁。

④ 徐榮坤:《中國傳統樂學探微》,人民音樂出版社,2008,第97頁。

① 哈爾濱師范大學中文系古籍整理研究室:《燕樂三書》,黑龍江人民出版社,1986,第390頁。

② 劉藍輯著:《二十五史音樂志》(第一卷),云南大學出版社,2009,第125頁。

③ 黃翔鵬:《樂問》,中央音樂學院學報社,2000,第181頁。

④ 杜佑:《通典》,中華書局,1988,第3638頁。

⑤ 胡彥昇:《樂律表微》,文淵閣《四庫全書》220冊,第420頁。

① 文化部藝術研究院音樂研究所:《中國古代樂論選釋》,人民音樂出版社,1981,第441頁。

② 劉藍輯著:《二十五史音樂志》(第一卷),云南大學出版社,2009,第66頁。

③ 劉藍輯著:《二十五史音樂志》(第四卷),云南大學出版社,2009,第201頁。

④ 范煜梅編:《歷代琴學資料選》,四川教育出版社,2013,第469頁。

⑤ 中國藝術研究院音樂研究所:《中國音樂詞典》,人民音樂出版社,1985,第117頁。

① 黃旭東等:《查阜西琴學文萃》,中國美術學院出版社,1995,第554頁。

② 黃翔鵬:《溯流探源》,人民音樂出版社,1993,第234頁。