空間溢出效應視角下環境規制的就業效應研究

周五七 陶靚

摘 要:我國勞動力就業和環境規制存在顯著的空間相關性,運用空間杜賓模型檢驗環境規制對勞動力就業的空間溢出效應,發現環境規制對勞動力就業存在顯著的負向空間外溢效應,相對于地理距離空間權重矩陣而言,經濟距離空間權重矩陣下環境規制對勞動力就業的負向空間溢出效應要小一些。研究結果顯示,我國地方政府在環境規制上存在逐底競爭傾向,環境規制的就業創造效應仍顯不足,要加強對地方政府的環境績效考核,相鄰地方政府要形成環境規制協同機制,探索不同地區環境規制的創新觸發機制,倒逼企業進行綠色創新,使環境規制驅動創新帶來的就業創造能彌補因污染產業減少帶來的就業損失。

關鍵詞:環境規制;空間溢出效應;空間杜賓模型;就業效應

中圖分類號:F241.4 ?文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2021)02-0103-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.015

收稿日期:2020-07-15;修訂日期:2021-01-23

基金項目:江蘇高校哲學社會科學研究重大項目 “長三角一體化對地區環境治理效率的影響研究”(2020SJZDA044)。

作者簡介:周五七,管理學博士,江南大學商學院副教授;陶靚,江南大學商學院碩士研究生。

Effect of Environmental Regulation on Employment from the Perspective

of Spatial Spillover Effect

ZHOU? Wuqi, TAO? Liang

(Business School, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: There is a significant spatial

correlation between labor force employment and environmental regulations in China. Using spatial Durbin model, this paper empirically tests the spatial spillover effect of environmental regulation on labor employment. The research results show that environmental regulation has a significant negative spillover effect on employment, but the negative spatial spillover effect of environmental regulation on employment under the economic distance spatial weight matrix is smaller than that under the geographic distance spatial weight matrix. Local governments have a tendency to compete for the bottom in environmental regulations, and the employment creation effect of environmental regulations is still insufficient. It is necessary to strengthen the environmental performance assessment of local governments, build a coordination mechanism for environmental regulation among neighboring local governments, explore innovation trigger mechanisms of environmental regulation in different regions, encourage companies to carry out green innovation, and make the employment creation from innovation driven by environmental regulation compensate for the loss of employment caused by the reduction of polluting industries.

Keywords:environmental regulation;space spillover effect;space Durbin model;employment effect

20世紀70年代以來,大多數國家加強了環境規制,環境規制的加強對一國生態環境、外商投資、技術創新和社會就業等諸多問題產生深刻影響,但相對于環境規制的其他社會經濟效應而言,環境規制的就業效應在早期引起學界的關注較少 [1-2]。近些年來,受全球金融危機的影響,主要發達國家經濟復蘇緩慢,加上環境保護主義盛行,環境規制對就業的影響日益引起政府和社會的關注。為應對環境污染特別是空氣污染問題,中國政府加強了生態文明建設和環保管理體制改革,在短期內解決了一些人民群眾反映強烈的環境問題,但在局部地區和部分行業也出現了新的就業問題。中國是一個人口大國,就業是民生之本,近年來受外部不確定性、經濟下行和結構調整等影響,制造業企業面臨成本上升尤其是勞動力成本的壓力較大,環境規制加強可能會進一步縮減企業利潤,進而可能影響我國的勞動力需求和勞動力就業調整,如何實現環境規制在環境保護和充分就業方面的“雙重紅利”引發社會高度關注。國外的相關研究比國內要早得多,但大多以發達國家為樣本,基于發達國家得出的研究結論未必能完全適用于中國,因此,需要結合中國的具體國情,對環境規制的就業效應進行理論和實證研究。

一、文獻綜述

相關文獻就環境規制對勞動力就業的影響研究主要集中在兩個方面:一是環境規制對勞動力就業規模的影響,二是環境規制對勞動力就業結構的影響。環境規制對勞動力就業規模的影響來自成本效應、替代效應和創新補償效應。首先,環境規制使企業生產的環境成本內部化,增加企業生產成本,侵蝕企業生產性投入,導致生產規模減小,減少企業對勞動的需求,從而對勞動力就業產生負向影響[3]。其次,環境規制有可能誘使企業進行要素替代,減少資本、能源和環境要素的相關投入,增加勞動力投入,導致企業生產的勞動密集度提高,從而有利于勞動力就業水平的提高[4]。另外,根據波特(Porter)和林德(Linder)提出的“創新補償說”,環境規制會激勵企業進行技術創新,新技術、新產品和新業態的出現,會增加企業對勞動力的需求[5]。在上述因素的綜合作用下,環境規制對勞動力就業規模的影響效應未必一定是負的,環境規制的就業效應是一個有待實證研究的經驗問題。

在實證研究中,由于樣本對象選擇、指標測度方法和研究方法等方面差異,研究者關于環境規制對勞動力就業規模的影響效應所得結論并不相同。一是認為環境規制不利于就業規模增加,此類文獻多是基于行業數據的實證研究,認為環境規制對污染密集型行業就業有不利影響。如沃克(Walker)基于三重差分法研究發現美國《清潔空氣法案》實施導致污染密集行業就業持續下降[6];

有學者運用倍差法研究發現環境規制對中國紡織印染行業就業有不利影響[7];孫文遠和楊琴基于雙重差分法研究發現我國“兩控區”政策總體上不利于就業提高[8]。二是認為環境規制有利于就業規模的提高,

如

格雷(Gray)等使用1992—2007年美國數據,用DID方法研究紙漿和造紙業CR條例(Cluster Rule)對就業的影響,發現CR條例對就業具有微小的促進作用[9];邵帥和楊振兵研究證實環境規制對工業減排和勞動就業有“雙重紅利”效應[10];閆文娟和郭樹龍研究認為環境規制通過產業結構調整促進了就業增加[11]。三是研究認為環境規制對就業有非線性影響,

如王勇、李珊珊、李夢潔和杜威劍等相關研究均認為,環境規制對中國勞動力就業存在先抑制后促進的“U”型影響效應[12-14]。

環境規制對勞動力就業結構的影響包括勞動力就業的行業結構、空間結構、城鄉結構和技能結構等方面的影響。在地方政府競爭和官員晉升考核下,不同地區的環境規制強度存在異質性,環境規制通過影響產業結構升級和區域產業轉移,形成勞動力在不同行業和地區的空間流動,引起勞動力就業的行業結構效應和空間結構效應。在開放經濟環境下,環境規制還可以通過貿易比較優勢、外商直接投資等渠道影響勞動力的空間再配置和行業再配置。周五七和陶靚研究發現,環境規制對勞動力就業的影響存在產業結構雙門檻效應,當產業結構低于第一個門檻值時,環境規制對勞動力就業有顯著的負效應,當產業結構跨過第二個門檻值后,環境規制對勞動力就業有顯著的正效應[15]。范洪敏和穆懷中研究發現,環境規制對農民工城鎮就業的影響要大于對城鎮當地勞動力就業的影響[16]。王群勇和陸鳳芝研究認為環境規制對農民工城鎮就業的影響存在地區異質性[17]。沈宏亮和金達認為環境規制促進了工業就業技能結構優化,這種優化作用在東部和中部地區存在,而在西部地區不成立[18]。孫文遠和周寒認為環境規制對就業結構升級有正向促進作用和溢出效應[19]。江永紅和申慧玲的研究結果認為,隨著產業結構升級,命令型與自愿型環境規制對就業技能結構有“U”型影響,市場型環境規制有遞增的促進作用[20]。

綜上所述,國內外學術界在環境規制對勞動力就業影響方面的研究取得了豐碩成果,然而,既有研究也存在著一些不足,本文擬從以下兩個方面進行拓展研究:一是在環境規制的指標測度上,本文借鑒區位熵的測算思路,構建一個無量綱化的環境規制強度指數,

它能更準確識別不同地區環境規制的相對差異;二是在實證研究方法上,現有研究大多假設各個地區環境規制對勞動力就業的影響是相互獨立的,忽略了環境規制對勞動力就業影響的空間相關性和空間溢出效應,在地方政府競爭和區域環境規制協同機制不健全的現實背景下,運用空間計量模型和方法研究環境規制的就業溢出效應更有現實意義。有鑒于此,本文在考慮空間相關和空間效應的基礎上,構建空間面板杜賓模型,實證研究環境規制影響中國勞動力就業的空間溢出效應。

二、理論分析

社會經濟現象不僅會在時間上表現出相關性,也會在空間上表現某種程度的相關。當實證研究樣本數據涉及多個樣本空間單元時,不能忽略各空間單元間的相關性,環境規制對勞動力就業的影響具有空間相關性。本地勞動力就業不僅受本地環境規制的影響,還會受到相鄰地方或其他地方環境規制的影響,同樣,本地環境規制也會對相鄰地方或其他地方勞動力就業產生影響。

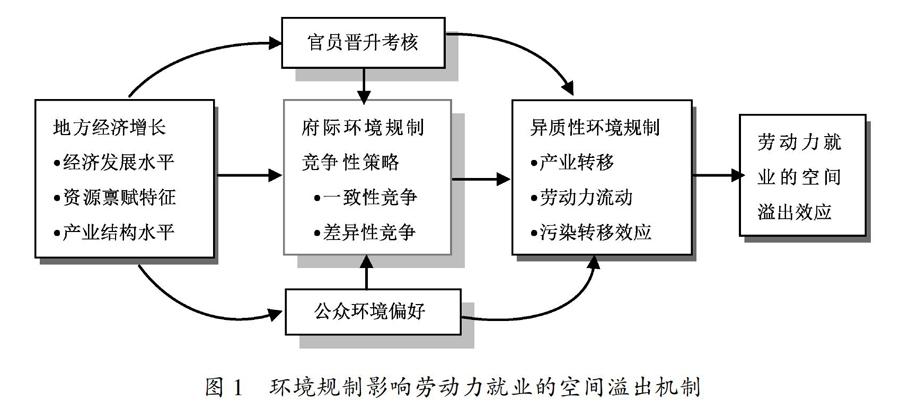

我國不同地區在經濟發展水平、資源稟賦特征、人力資本水平和產業結構等方面存在較大差異,經濟發展水平不同地區的公眾環境偏好也不相同,一般而言,隨著區域經濟收入水平的提高,公眾的環境偏好會隨之提高。同時,地方政府官員存在錦標賽式晉升博弈[21],官員晉升需要良好的政績表現,因此,地方政府之間在環境規制上存在策略式競爭和博弈。如圖1所示,地方政府環境規制競爭性策略包括一致性府際競爭策略和差異性府際競爭策略,官員晉升考核和公眾環境偏好會影響地方政府環境規制競爭性策略的選擇。地方政府環境規制競爭性策略影響各地環境規制的強弱,只要存在地區異質性環境規制,就會導致污染密集型產業的空間轉移和勞動力流動,最后形成環境規制影響勞動力就業的空間溢出效應。

相鄰地方政府之間環境規制博弈下的勞動力就業空間溢出效應如表1所示。相鄰地方政府之間采取一致性環境規制競爭策略有兩種情形:一種是本地環境規制加強了,相鄰的地方環境規制也隨之加強,可能是因為兩地經濟都比較發達,公眾的環境偏好或意愿比較強,當本地加強了環境規制以促進產業升級和環境改善,鄰地為防止污染產業遷入也加強環境規制,雙方競相抬高環保門檻,防止污染密集型產業重新進入本地,從而出現“逐頂式”環境規制博弈,短期內都會出現勞動力就業損失,本地環境規制策略對鄰地勞動力就業形成負的空間溢出效應;另一種是本地降低了環境規制,鄰地環境規制隨之減弱,以吸引企業進入,形成“逐底式”環境規制博弈,如果不考慮不相鄰地方的企業進入或者不相鄰地方的企業空間遷移成本太高,這種“逐底式”環境規制競爭對鄰地勞動力就業可能產生正的空間溢出效應。當相鄰的兩個地方政府之間采取差異性環境規制競爭策略時,如果本地環境規制減弱以吸引企業遷入,鄰地環境規制加強以促進產業升級,本地作為“污染避難所”[22]可以吸收更多的勞動力就業,對鄰地勞動力就業形成負的空間溢出效應;如果本地環境規制加強,鄰地環境規制減弱,本地污染密集型產業勞動力轉移至鄰地,對鄰地勞動力就業形成正的空間溢出效應,但本地通過產業升級帶來的就業創造效應若能抵消勞動力流出造成的就業損失,本地總的就業效應可能仍然是正的。

三、方法與數據

1. 空間自相關檢驗

在估計空間計量模型前,先要檢驗因變量是否存在空間自相關。空間自相關是指樣本觀測值與其空間滯后之間的相關系數,包括全局空間自相關和局域空間自相關,全局空間自相關檢驗通常使用全局Morans I指數來度量,其計算公式為:

是樣本方差,=∑ni=1yin

為勞動力就業的算術平均值,n為地區總數,yi和yj分別代表i和j地區的勞動力就業,Wij是空間權重,如果對空間權重矩陣進行行標準化,則

∑ni=1∑nj=1Wij=n。

全局Morans I指數的取值范圍是[-1,1],如果Morans I為正值,表示地區之間的勞動力就業存在空間正相關,即高就業地區聚集在一起或者低就業地區聚集在一起;如果Morans I為負值,表示地區勞動力就業存在空間負相關,即高就業地區與低就業地區相鄰。如果Morans I為零,則表示勞動力就業是隨機分布,不存在空間相關性。

通過局域Morans I指數的計算,進行局部空間自相關檢驗,局域Morans I指數表示單元i與其相鄰單元的空間相關性,其計算公式為:

局部空間自相關可以從局域Morans I散點圖中得到直觀反映,將整個空間劃分為四個象限,第一、二、三、四象限分別代表H—H(高—高)集聚、L—H(低—高)集聚、L—L(低—低)集聚、H—L(高—低)集聚四種空間相關類型。如果Morans I為正值,表示i地區與其相鄰地區之間正空間自相關,在Morans I散點圖中表現為H—H集聚或者L—L集聚;如果Morans I為負值,表示兩者之間存在負空間自相關,在Morans I散點圖中表現為L—H集聚或者H—L集聚。

2. 空間杜賓模型

空間面板數據模型主要有空間滯后模型(SAR)、空間誤差模型(SEM)和空間杜賓模型(SDM),空間杜賓模型同時考慮了因變量的空間滯后項和自變量的空間滯后項即Wy和Wx,SDM模型如下:

yit=ρWyit+Xitβ+Wxit+εit

(3)

其中,ρ表示空間自回歸系數,y表示因變量,x表示自變量,W表示空間權重矩陣,β表示待估計的自變量參數,θ表示待估計的自變量空間滯后項參數,ε為滿足正態獨立同分布的隨機誤差項。

根據安索林(Anselin)和埃爾霍斯特(Elhorst)提出的模型選擇原則[23-24],確定是否適合使用SDM模型。先對不考慮空間效應的傳統計量模型進行普通OLS估計,利用相應的回歸殘差進行LM檢驗和Robust LM檢驗,如果檢驗統計量均不顯著,說明模型中不需要引入空間因素,適合采用普通OLS估計;如果在Robust LM lag顯著、Robust LM error不顯著的情況下,并且LM lag估計值比LM error估計值更加顯著,則適合選擇SAR模型,反之選擇SEM模型;如果檢驗結果同時支持SAR和SEM模型,需要進行參數間聯合約束的Wald檢驗、LR檢驗來判斷是否適合采用SDM,若“SDM 與 SAR在設定形式上并無本質區別”、“SDM 與SEM 在設定形式上并無本質區別”的兩個原假設均不被接受,則應該選擇建立SDM模型。

3. 空間權重矩陣

本文構造三種空間權重矩陣。一是空間相鄰矩陣(w1)。采用Rook鄰近原則,如兩個空間單元相鄰,賦值為1,反之則賦值為0,主要用來衡量環境規制競爭對鄰近省區之間勞動力就業的影響,其表達形式如下:

Wij=1i與j相鄰

0i與j不相鄰或i=j(4)

其中,i、j一般用非零正整數表示,分別代表第i個和第j個空間單元。

二是空間距離矩陣(w2),根據兩省之間的地理距離構造空間距離矩陣,表示如下:

Wij=1/diji≠j且dij 0i=j且dij>dmax(5) 其中,i、j同樣用來表示兩個不同的空間單元,dij表示為空間單元i和空間單元j之間的歐式距離,經緯度數據來源于國家基礎地理信息系統;dmax表示兩個空間單元之間的最大距離,如果超過該距離則地區間相互作用可以忽略不計,即Wij=0。 三是空間經濟權重矩陣(w3)。選取各地區的實際人均GDP差額來衡量不同地區間的“經濟距離”,同時考慮到地理與經濟的空間相關性,定義如下: 其中,Yi=(1/tn-t0+1)∑titi=titYit ,Yit表示的是t年的i省份的實際人均GDP(萬元),Ji是除i省份以外其他省份的集合, 1/Yi-Yj 用來描述地區間的經濟差異,這些矩陣元素都將其標準化,使得各元素和為1。空間經濟距離會隨著時間和Y值的變化而發生變化,因此是一個動態空間經濟矩陣,可以反映出不同年份不同地區經濟往來關系的變化。如果兩地區之間經濟距離差距越小,則經濟發達程度越接近,應該被賦予較大的權重,否則所賦權重較小。 4. 變量與數據 被解釋變量是勞動力就業人數(lnemploy),用第二、第三產業總就業人數(萬人)的自然對數值來衡量。核心解釋變量為環境規制(er),環境規制的測度指標大體上有治污投入型指標、減排績效指標、替代指標和綜合指標[25],為避免量綱的影響,本文參考王勇使用的處理方法[26],從環境污染治理投資角度來測算我國30個省份 的規制強度,公式如下所示: 其中, Iit表示i省份t年環境污染治理投資額,It表示t年環境污染治理投資額的省際平均值,而 SIit=IitIt 表示的是i省份t年環境污染治理投資額的無量綱化結果值;

TEit=∑ji=1SEijt/j

則表示i省份t年j種污染物排放量加總得到的綜合污染排放程度,其中

Eijt表示i省份t年j種污染物排放量,

Ejt

表示全國t年j種污染物排放量的平均值,

SEijt=EijtEjt

表示i省份t年無量綱化后j種污染物排放值。鑒于數據可獲取性,污染物選取二氧化硫、廢水、一般工業固體廢棄物三種,污染排放數據來自2004—2018年《中國統計年鑒》;環境污染治理投資額數據來源于2004—2018年《中國環境統計年鑒》。

控制變量有物價水平(cpi)、外商直接投資(fdi)、人力資本(hc)、人均地區生產總值(pgdp)、勞動生產率(lnlp)、資本深化(lnkl)、研發投入(lnrd)和工資水平(lnwage)等,cpi是以2003年為基期的消費者價格指數;fdi用外商直接投資額與地區生產總值之比表示;hc用6歲及以上人口平均受教育年限來表示;pgdp是指實際人均地區生產總值(萬元/人);lnlp用第二、第三產業增加值與第二、第三產業就業人數之比(萬元/人)表示;lnkl用各地資本存量與該地就業人數之比(萬元/人)表示,資本存量使用永續盤存法計算,資本折舊率及初始資本等參數處理參考張軍等的研究[27];lnrd用各地經平減之后的科技研發投入(億元)表示;lnwage用各地城鎮單位名義工資(萬元)表示。為減少變量存在的異方差,對變量lnemploy、lnlp、lnkl、lnrd、lnwage取其自然對數值,所涉變量對應數據主要來自2004—2018年《中國勞動統計年鑒》、《中國人口和就業統計年鑒》、《中國統計年鑒》以及各地統計年鑒。

四、實證結果分析

1. 空間相關性檢驗

在采用空間計量模型進行回歸分析前,運用全局Morans I指數對被解釋變量勞動力就業(lnemploy)與核心解釋變量環境規制(er)進行空間相關性檢驗。

表2報告了空間相鄰矩陣(w1)下2003—2017年環境規制與勞動力就業的全局Morans I 統計量值,2003—2017年我國30個省份lnemploy的Morans I指數值在(0,1)范圍內,且呈現逐年遞增的趨勢,同時都在1%水平上顯著,充分說明我國勞動力就業存在明顯的空間正相關性。2003—2015年er的Morans I指數值均在1%水平顯著,2017年在5%水平上顯著,只有在2016年出現不顯著的情況,所以,總體上我國的環境規制具有一定的空間依賴性。

全局Morans I 統計量反映了環境規制與勞動力就業的全局相關性,下面通過局域Morans I散點圖反映環境規制與勞動力就業的局部空間相關性特征,橫坐標是變量數據Z,縱坐標是變量空間滯后數據WZ,整個空間劃分為四個象限,分別為H—H集聚、L—H集聚、L—L集聚、H—L集聚類型,其中第一象限和第三象限反映局域空間正自相關,第二象限和第四象限反映局域空間負自相關。

圖2是空間相鄰矩陣(w1)下2003年和2017年lnemploy的Morans I散點圖,可以看出:兩個不同年份中大部分省份落在第一象限和第三象限內,從而拒絕了“lnemploy在空間上呈現隨機分布”的原假設,說明lnemploy在地理空間上存在正相關,這與前面的全局空間相關性檢驗結果一致。

圖3描述了空間相鄰矩陣(w1)和空間經濟權重矩陣(w3)下2003年er的Morans I指數散點圖,er大多數集中于第三象限,呈現出有規律的集聚分布狀態,因此,er在地理空間上也存在正相關。

2. 模型設定檢驗

空間相關性的存在使得OLS不再適用,下面采用極大似然法對空間計量模型進行估計。在參數估計之前,需要在SAR、SEM和SDM這三種模型中進行擇優選擇,下面分別進行LR、Wald檢驗,同時對SDM模型進行Hausman檢驗,模型設定檢驗結果如表3所示。

從表3中可以看出,LR檢驗、Wald檢驗結果均拒絕“SDM模型可以簡化成SEM或SAR模型”的原假設,因此,選擇SDM模型更為適合;其次Hausman檢驗結果顯示固定效應模型優于隨機效應模型。埃爾霍斯特(Elhorst)指出采用時空雙固定SDM模型的回歸估計結果要優于隨機效應模型或個體固定效應模型[24],因此,以下選擇使用個體、時間雙固定的空間杜賓模型進行回歸分析。

3. 空間杜賓模型回歸結果

基于三類空間權重矩陣,采用固定時間效應和個體效應的空間面板杜賓模型進行估計,參數估計結果如表4所示。首先分析解釋變量的本地效應,環境規制(er)作為核心解釋變量,其系數均通過了1%的顯著性檢驗,且系數為負數,說明從全國范圍上來看提高環境規制強度對勞動力就業存在抑制作用,這可能是因為現階段我國環境規制還沒有起到顯著的創新激勵作用,環境規制加強主要帶來企業污染治理費用或環保技術投資增加,擠占生產投

資,導致企業勞動力需求下降,環境規制激發創新而產生的就業創造效應尚不能彌補因成本增加而產生的就業損失效應。在其他解釋變量中,對勞動力就業有顯著促進作用的是人力資本(hc)、人均GDP(pgdp)、研發投入(lnrd)和工資(lnwage),工

資水平提高促進了勞動力就業,這可能與中國的二元經濟結構有關,隱性農村剩余勞動力的存在使得工資保持在較低水平,隨著現代城市部門擴張,隱性農村剩余勞動力逐漸得到釋放,工資水平趨于上升;對勞動力就業有顯著抑制作用的是外商投資(fdi)、勞動生產率(lnlp)和資本深化(lnkl),外商投資抑制了勞動力就業,原因可能有兩個方面,一是外商投資對國內投資存在替代和擠占效應,從而伴隨著就業替代效應,二是外商投資部門更多是非勞動密集型部門,從而對勞動力就業的促進作用不顯著;勞動生產率(lnlp)和資本深化(lnkl)都能促進生產率的提升,導致勞動力需求下降,從而不利于勞動力就業增加。

三類空間權重矩陣下的ρ值均顯著不為零,表明各省環境規制對勞動力就業均存在顯著的空間效應。下面討論環境規制和其他變量的鄰地效應。在三類空間權重矩陣下,環境規制的空間滯后項w*er的系數為負數,w1中在5%水平下顯著,w2中在1%水平下顯著,w3中不顯著,說明鄰地環境規制對本地勞動力就業具有顯著的負向效應,結合空間自回歸系數ρ顯著為負來看,空間距離鄰近的地方政府更傾向于采取逐底式環境規制競爭策略,從而對本地勞動力就業產生負向溢出效應,環境規制對勞動力就業的負向溢出效應在地理距離權重矩陣下顯著存在,在經濟距離權重矩陣下本地環境規制對勞動力就業的負向溢出效應不顯著。還有一些變量的鄰地效應也值得關注,比如鄰地外商投資增加會導致本地勞動力就業減少,從而對本地勞動力就業產生負的溢出效應;鄰地的第二、三產業發展水平和人均GDP提高會促進本地勞動力就業增加,反映產業發展和經濟增長具有正向空間外溢特征,鄰地產業和經濟發展水平提高會帶動本地經濟發展,

對本地勞動力就業產生正向溢出效應;鄰地工資水平提高會導致本地勞動力就業減少,基本反映了勞動力流動的“孔雀東南飛”現象。

4. 空間效應分解

由于空間杜賓模型中既包含有被解釋變量的空間滯后項,同時又包含有解釋變量的空間滯后項,因此,模型中各解釋變量的系數估計值并不能直接反映該解釋變量對被解釋變量的影響效應,只是顯示了該解釋變量對被解釋變量的作用方向及其顯著性。勒沙杰(Lesage)

和佩斯(Pace)采用偏微分方式對SDM模型的空間效應進行分解,將解釋變量影響被解釋變量的總效應分解為直接效應和間接效應,通過檢驗解釋變量間接效應的顯著性來判斷空間溢出效應是否顯著,總效應在數值上等于直接效應與間接效應之和[28]

。空間效應分解結果如表5所示。

從表5可知,在w1、w2、w3權重下,環境規制(er)對勞動力就業的直接效應均顯著為負,說明隨著環境規制強度提高,本地勞動力就業減少,表明本地環境規制加強所帶來的就業創造效應不足,這與表4中的空間杜賓模型估計結果是相一致的;環境規制(er)對勞動力就業的間接效應也顯著為負,這表明鄰地存在降低環境規制以增加就業的策略性競爭傾向,因此,要致力于實現環境規制驅動就業創造,用就業創造來抵消因污染密集型產業減少或轉移給本地帶來的就業損失。從表中也容易看出,鄰地通過提高外商直接投資(fdi)、資本深化(lnkl)等措施可以帶來就業增加,并對本地勞動力就業產生負的溢出效應;人均收入水平(pgdp)的直接效應、間接效應和總效應均為正,表明隨著經濟發展水平的提高,不僅促進了本地勞動力就業增加,還會帶動周邊地區勞動力就業增加,顯示了經濟發展的正外部性;人力資本(hc)對勞動力就業的直接效應和總效應均為正,但間接效應不顯著,表明人力資本在職位的空間選擇上已表現出一定的環境偏好;勞動生產率(lnlp)的直接效

應、間接效應和總效應均為負,無論是本地還是鄰近地區勞動生產率的提高,均不利于本地勞動力就業增加,尤其是人工智能、區塊鏈、云計算和大數據帶來新技術、新產業和新業態快速發展,促進了勞動生產率整體提升,形成了勞動力替代效應,鄰地勞動生產率提高之所以會對本地形成負的就業空間溢出效應,可能是因為本地優秀人才會被吸引到勞動生產率高的鄰地,從而導致本地經濟增長變慢和就業下降。

五、結論與建議

本文利用30個省級行政地區2003—2017年的面板數據構建空間杜賓模型,基于空間溢出效應視角,實證檢驗不同空間權重矩陣下環境規制競爭對勞動力就業的影響,主要得到如下結論:①各地勞動力就業和環境規制存在顯著的空間相關性,勞動力就業具有空間集聚特征,相鄰地方政府環境規制存在一致的空間互動。②環境規制對勞動力就業總的影響效應為負,在三類不同的空間權重矩陣下,環境規制對勞動力就業的空間溢出效應均顯著為負,從全國范圍來看,我國地方政府在環境規制方面存在“逐底式”競爭的傾向,

與此同時

也說明我國環境規制的就業創造效應仍顯不足,無法彌補環境規制的就業損失效應,需要關注和防范因此可能產生的局部就業風險。③相對于地理距離空間權重矩陣下的影響效應而言,經濟距離空間權重矩陣下環境規制對勞動力就業的負向空間溢出效應要小些,因此,引導產業在經濟發展水平差異大的地方進行梯度轉移,可以減小環境規制對勞動力就業的負面外溢影響。

基于上述實證研究結論,提出如下政策建議:①為打破“逐底式”環境規制競爭的惡性循環,要進一步加強環境規制和生態文明建設力度,加大對地方政府官員的環境績效考核,在多重外部因素疊加放大就業壓力的形勢下,仍然要以發展和前瞻的眼光來看待環境規制,增強綠色發展的戰略定力,堅定打好生態環保攻堅戰。②加強區域環境規制協調,如果一地提高了環境規制強度,周邊地區采取環境規制逐底競爭策略,地方政府之間為增長而競爭,容易導致環境治理“碎片化”現象和投機主義傾向,環境規制就很難起到促進創新和就業創造的作用,因此,要打破地方政府在環境治理上各自為政的“碎片化”格局,統籌區域產業布局優化、生態利益補償、環境規制一體化、環境監管一體化和環保信用體系建設,地方政府之間要形成環境規制協同機制,倒逼企業進行綠色創新,避免環境逐次競爭導致企業“搭便車”、“逆向選擇”等機會主義行為。③要因地制宜地探索不同地區環境規制的創新觸發機制,建立起環境規制驅動企業創新的長效機制,通過環境規制驅動技術創新和產業升級帶來的就業創造效應來彌補因環境規制導致污染性產業減少而帶來的就業損失,地方政府在對污染密集型產業做減法的同時,更要努力做好綠色產業發展的加法和乘法,創造高質量就業機會。④通過高等教育、職業培訓、再就業培訓和相關財政支持,促進勞動力結構優化調整,使發達地區產業升級能獲得高素質勞動力支撐,欠發達地區在承接產業轉移中實現充分就業,實現勞動力資源在空間上的再配置和再平衡,努力取得生態環境保護和高質量就業的雙重紅利。

參考文獻:

[1]GOLOMBEK R, RAKNERUD A. Do environmental standards harm manufacturing employment? [J]. Scandinavian Journal of Economics, 1997, 99(1): 29-44.

[2]GREENSTONE M. The impacts of environmental regulations on industrial activity: evidence from the 1970 and 1977 clean air act amendments and the census of manufactures [J]. Journal of Political Economy, 2002, 110(6): 1175-1219.

[3]GRAY W B. The cost of regulation: OSHA, EPA and the productivity slowdown [J]. The American Economic Review, 1987, 77(5): 998-1006.

[4]BEZDEK R H,WENDLING R M,DIPERNA P.Environmental protection,the economy,and jobs: national and regional analyses [J]. Journal of Environmental Management,2008,86 (1): 63-79.

[5]PORTER M E, LINDER C V D. Toward a new conception of the environment competitiveness relationship [J]. The Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118.

[6]WALKER W R. Environmental regulation and labor reallocation: evidence from the Clean Air Act [J]. The American Economic Review, 2011, 101(3): 442-447.

[7]LIU M, SHADBEGIAN R, ZHANG B. Does environmental regulation affect labor demand in China? evidence from the textile printing and dyeing industry [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 86: 277-294.

[8]孫文遠, 楊琴. 環境規制對就業的影響——基于我國“兩控區”政策的實證研究 [J]. 審計與經濟研究, 2017(5): 96-107.

[9]GRAY W B, SHADBEGIAN R J, WANG C, et al. Do EPA regulations affect labor demand? evidence from the pulp and paper industry [J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2014, 68(1): 188-202.

[10]邵帥, 楊振兵. 環境規制與勞動需求:雙重紅利效應存在嗎?——來自中國工業部門的經驗證據 [J]. 環境經濟研究, 2017(2): 64-80.

[11]閆文娟, 郭樹龍. 中國環境規制如何影響了就業——基于中介效應模型的實證研究 [J].財經論叢, 2016(10): 105-112.

[12]王勇, 施美程, 李建民. 環境規制對就業的影響——基于中國工業行業面板數據的分析[J]. 中國人口科學, 2013(3): 54-64.

[13]李珊珊. 環境規制對異質性勞動力就業的影響——基于省級動態面板數據的分析 [J]. 中國人口·

資源與環境, 2015(8): 135-143.

[14]李夢潔, 杜威劍. 環境規制與就業的雙重紅利適用于中國現階段嗎?——基于省際面板數據的經驗分析 [J]. 經濟科學, 2014(4): 14-26.

[15]周五七,陶靚. 環境規制影響中國勞動力就業的區域異質性——基于產業結構門檻效應的實證檢驗 [J]. 西部論壇, 2020(1): 100-110.

[16]穆懷中, 范洪敏. 環境規制對農民工就業的門檻效應研究 [J]. 經濟學動態, 2016(10): 4-14.

[17]王群勇, 陸鳳芝. 環境規制影響農民工城鎮就業的空間特征 [J]. 經濟與管理研究, 2019(6): 56-71.

[18]沈宏亮, 金達. 異質性環境規制、工業企業研發與就業技能結構——基于空間面板杜賓模型的實證研究 [J]. 軟科學, 2019(8): 39-43,53.

[19]孫文遠, 周寒. 環境規制對就業結構的影響——基于空間計量模型的實證分析 [J]. 人口與經濟, 2020(3): 106-122.

[20]江永紅, 申慧玲. 環境規制模式與就業技能結構升級:理論機理與實證檢驗 [J]. 江海學刊, 2020 (5): 249-254.

[21]周黎安. 晉升博弈中政府官員的激勵與合作:兼論我國地方保護主義和重復建設問題長期存在的原因 [J]. 經濟研究, 2004(6): 33-40.

[22]COPELAND B R, TAYLOR M S. North-south trade and the environment [J]. The Quarterly Journal of Economies, 1994, 109(3): 755-787.

[23]ANSELIN L, GALLO J L, JAYET H.Spatial panel econometrics [M]. Berlin Heidelberg: Springer, 2008: 625-660.

[24]ELHORST J P. Applied spatial econometrics: raising the bar [J]. Spatial Economic Annals, 2010(5): 9-28.

[25]李鋼, 李穎. 環境規制強度測度理論與實證進展 [J]. 經濟管理, 2012(12): 154-165.

[26]王勇. 環境規制的就業效應:勞動力需求、再配置及福利 [M]. 北京: 中國環境出版社, 2018: 46-48.

[27]張軍, 吳桂英, 張吉鵬. 中國省際物質資本存量估算: 1952—2000 [J]. 經濟研究,2004 (10): 35-44.

[28]LESAGE J P, PACE R K. Spatial econometric modeling of origin-destination flows [J]. Journal of Regional Science, 2008, 48(5): 941-967.

[責任編輯 劉愛華]