“我游走于煉金術與科學之間”

KYD

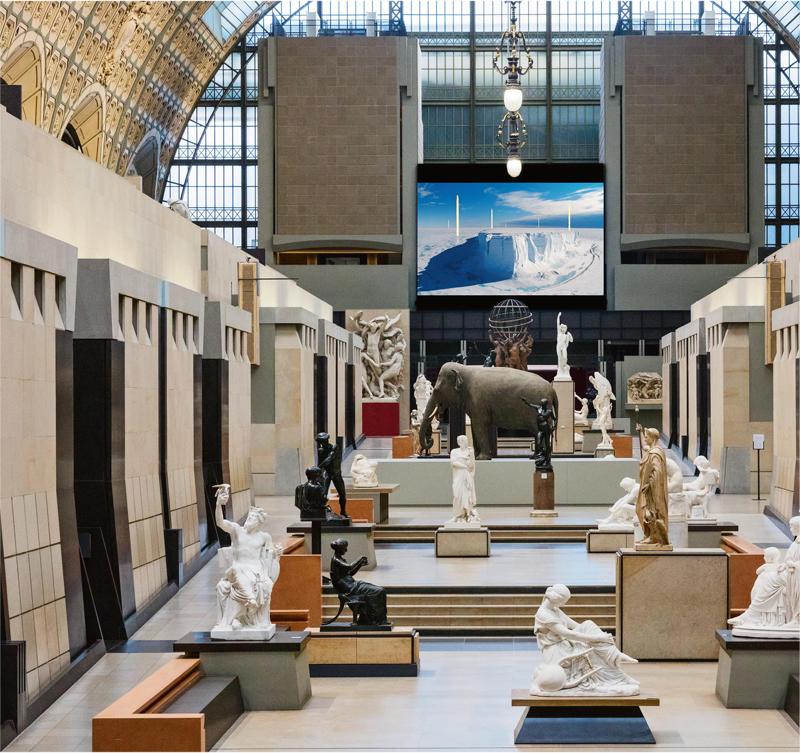

法國藝術家洛朗· 格拉索(L a u rentGrasso)個展在上海西岸美術館開幕的第一天,我拜訪了藝術家位于巴黎14區的工作室。彼時疫情下的法國仍在封鎖,博物館和畫廊關閉已有數月,格拉索的影像作品《人造物》(Arti cialis)本應于去年12月在奧賽博物館大廳展出,至今卻仍未迎來第一批觀眾。

“這次上海的觀眾比我們幸運。”我說,并給他看朋友圈里西岸美術館人頭攢動的照片。5月1日至10月10日,影片《人造物》和《研究過去》(Studies into the Past)系列畫作、《大型發光球體雕塑》(320)一起與觀眾見面。這三件作品也被蓬皮杜藝術中心永久收藏。

Q:今天是你在上海西岸美術館展覽開幕的第一天。能否分別介紹一下展品,以及為什么選這三件作品來上海?

A:在上海展出三件作品,有一件已被蓬皮杜藝術中心收藏了十多年。另有兩件新作,影片《人造物》(Artificialis)——你也可以在巴黎奧賽博物館看到,和一幅有很多球體的畫,那是我《研究過去》(Studies into the past)系列畫的其中一幅,關于時間旅行。

我的工作方式首先是拍電影,然后創造一整片宇宙,給人以它們從電影中脫胎出來的印象,就好像電影又“創造”了其他元素,在我所有作品之間形成“似曾相識”(déjà-vu)的效果和內部參照。

當我拍《人造物》時,我也創作了所有與它形成參照的作品。這是一部在法國封城期間用現成圖像構建的電影,其中也有人工景觀——我買了一種由LIDAR技術支持的激光雷達掃描儀的版權,能在地面的幾個點定位一個設備,創作虛擬的景觀圖像,并構造一個能在這種景觀中移動的虛擬攝像機。此外我也用了大量特效。這是一部關于21世紀探索理念的電影——我們如何繼續探索世界?用什么工具?它探討了世界的蛻變以及“自然”與“人工”的混淆。誕生于19世紀的關于“自然”的陳舊定義正在消失。今天我們明白,現實比自然與文化的二元對立更復雜,它們交織在一起,你不能單純地把“人”與“自然”分開。現在我們會談論“活體”(vivant)、“非人”(non-humain)這些新出現的類別。

Laurent Grasso-portrait-?ClaireDorn-courtesy of Perrotin

Q:你把影像作品命名為“人造物”,這恰恰與“自然”的概念相對立。你談到自然和文化之間分離的消失,這很有意思。在東方文化中,存在萬物有靈的信仰和更整體的世界觀,與西方相比,“文化”和“自然”之間的分割可能少一些。

A:對,我認為年輕中國人更容易與當今世界的挑戰連通。他們經歷了與歷史和傳統文化的斷裂,進而更多地轉向未來,征服世界。這里面有一個更“未來主義”的愿景,比歐洲更有活力。但同時就像你說的,東方文化本身有它的鮮明特點,各個元素間更為融合。對我來說這很有趣,就像我們一只腳與流通的能量相聯,另一只腳踏入未來和高科技中。而我的作品或多或少也是這么構建的。所以很明顯,我的作品在亞洲更容易被理解。

Q:你感受到作品在亞洲的接受度與這里不同嗎?

A:是的,因為我的作品也常游走于煉金術和科學之間——就是那些當看起來異常、幾乎秘傳的東西變成科學的時刻。歷史都是這么發展的,科學總是源于一種信仰,一個直覺。在亞洲,我覺得很有意思的是,某些習慣和信仰可能仍然活躍,形成了一種薩滿和高科技并存的局面。所以我的作品也很容易被接受。日本作家村上春樹也屬于這個范疇,他總會寫到時空倒轉,用日月隱喻……我想要突破過于以地球和人類為中心的視角,關注與宇宙的聯系。在《未來植物集》展覽中,你能看到我的一個舊作《太陽風》(SolarWind),關于太陽風、磁暴。這些新的主題能幫助我們走出“人類世”,去考慮從更遙遠的地方傳來的影響,那些既科學又詩意的東西。

Q:你談到要走出“人類世”,現在我們確實常討論“后人類世”,以及由“崩潰學”(collapsologie)引導出的世界崩塌(leffondrement)節點的猜測。在你的作品中,我們經常能看到對災難、氣候變化、生物變異等主題的隱秘表達,涵蓋了這個時代所有重大的生態問題。

A:人類對災難的想象有一種迷戀。但在歷史的不同時期,人們對災害的看法不同。今天,由于我們處在一個信息量很大的時代,我們會覺得災害變多了——信息變多,關于災害的信息自然也變多了,但同時我們拒絕承認缺乏控制災難的手段。Covid-19顯示了疫情控制手段的極限也是權力和由權力衍生的戰爭的極限。當下我們只有找到一種全球性的應對措施,危機才能得以解決。我們必須考慮其他國家,比如,如果我們對當下的印度撒手不管,印度必然會來到我們面前。而在以往的經濟體系和組織中,我們往往對某些國家缺乏關心和同情。今天,萬事皆相連。這相當有趣,我也希望它能迫使人類表現得更好。

另外,我認為在藝術、文學和電影中,“災難”題材是一種能想象未來,避免真正災難的驅動力。問題是真實的災難往往比電影或文學中的災難更強大、更無法想象。在我們所處的今日世界,真實的災難要比想象的走得更遠。我在作品中也塑造了很多災難景象,對我來說它是一個建模工具,是能促使我們反思的情景模擬。就像我的影片《雙陽》(Double Soleil)中的兩個太陽、在巴黎街頭移動的一團云、柏林的花粉云……今日世界以一種暴力和不可測的方式把災難強加給我們,而我們并沒有足夠的資源來組織應對。不過對于藝術家來說,重要的是提供想象和思考的平臺,而不是制定規則,作出審判,但至少要有一只腳踏入未來,另一只腳留在歷史,這差不多也是我創作的手法。

洛朗·格拉索,《人造物》, 2020年,蓬皮杜藝術中心館藏,巴黎?洛朗·格拉索 / ADAGP巴黎, 2021 由貝浩登提供

洛朗·格拉索,《研究過去》,蓬皮杜藝術中心館藏,巴黎? Laurent Grasso / Adagp, Paris, 2021,Photo ? Centre Pompidou, Mnam-CCI / Audrey Laurans Dist.Rmn-Gp

Q:我們正在經歷的環境變異是否會帶來藝術上的“變異”(mutation)?

A:也許時間在加速,使得科學發展很快,但隨之而來的各方面的變化也很迅猛。藝術家發現自己身處這一漩渦之中。對我來說,藝術家必須發揮能量,我們當然有義務參與并理解我們所處的世界,但這也取決于每個人如何定位自己,作出表態。藝術家的主要任務還是創造情境,創造讓人思考的作品。我們必須繼續本著這種精神工作。

Q:奧賽博物館的總監勞倫斯· 德卡爾(Laurence des Cars)曾說,“奧賽”時期本身,也就是19世紀末,是你特別感興趣的。我想可能是因為這一時期同時見證了科學全面融入文化,和象征主義運動的頂點,后者抵制對科學的一味追捧,關注神秘與不可見的世界……

A:是的,19世紀末整個時代都有點神秘,那個時期有象征主義,有科學發現和它所傳達的想象力,非常有趣。

Q:你的作品也同時含有科學、藝術、神秘的元素。尤其是科學上的研究和參考,例如你引用過“多波震蕩器”發明者喬治·拉霍夫斯基(Georges Lakhovsky)、首次記錄“舒曼共振”的德國物理學家溫弗里德·奧托·舒曼(Winfried Otto Schumann),還有量子力學、弦理論等等。以物理和天文學舉例,這些一直都是你很擅長的學科嗎?

A:不,我的角色其實有點像導演。我關注世界上的新概念和有趣的歷史,在科學、電影、歷史和宗教里汲取靈感,但我的創作也有敘事的成分,我喜歡講故事,講那些人類為繼續生活下去而給自己講的故事。當我發現有趣的東西,我就會引用,就像畫家使用圖案(motif),我使用科學理論。但它們從不會太復雜,目的主要是創造和引發與之相關的想象力。我的作品非常感官化,無論什么理論,總有關于它的故事要講。我為展覽做很多研究,但我試圖讓展覽成為每個人都能企及的場所。之后有人如果想繼續深挖,那也可以。

Q:在上海的個展中,有一幅《研究過去》系列畫作中的作品,我們看到影片《奧托》(OTTO)中的神秘球體出現在了15世紀風格的地形中。你喜歡在作品中創造關于時間線和史實的虛假歷史記憶。

A:這是兩個不同的方面,虛假的歷史記憶與我在畫作中捏造的“歷史時期”有關,我故意把場景設定在16至18世紀,仿佛這些是藝術史中真實存在的作品。然后再創造出我影像中的球體受到藝術史中真實版畫啟發的虛假印象;而關于“虛假史實”,其實也不完全是虛假的。《未來植物集》和《研究過去》都關于“異象”,而歷史中人類在科學誕生前觀察到的異象卻很少出現在藝術史中——至少在西方藝術史中。所以我的作品看起來才那么奇怪。

Q:你的上海之行因為疫情擱置,但你多次在香港辦展,給你留下什么印象?

A:由于我的作品大多關于“無形”,關于精神圖像和秘密,中國一直很吸引我,對我來說那里有很多事都沒有清楚的界限,朦朧曖昧,不是一目了然的。

Q:和笛卡爾式的理性主義的確不是一個風格。

A:確實。外加其他各種原因,都讓我覺得很神秘。我第一次去中國是2003年,很久以前的事了,當時中國還沒什么當代藝術展。我在香港拍了一部電影《無線電鬼》(Radio Ghost),采訪了很多在電影行業工作的人,了解他們與鬼魂的關系。我了解到在香港,很多人在拍片之前都會搞一個開機儀式,燒香驅散惡靈,我覺得很有意思,就做了這個項目,為此也去了北京。三年前我到過上海,感受到一種很好的能量,年輕藝術家們緊跟潮流,懂的也很多。我也很欣賞中國對兒童教育的關注。

Q:最近有沒有看過且印象深刻的書或電影,或科學理論(笑),可能成為你下一部作品的靈感。

A:我的下一個項目將圍繞植物學、建筑和樹木展開。我想在法國諾曼底造一間工作室,最近我對樹木的能量、景觀,尤其是人工景觀感興趣。我今年剛發現了帕斯卡爾·克里比耶(PascalCribier),著名的法國景觀設計師,現在已經去世了,他就在諾曼底造了一個完全人工的花園,把很多巴西植物引入法國,進行人工造景,甚至重新安排了地形。他種各種植物,簡直天馬行空。

Q:關于樹木的能量,我想到巴西人類學家愛德華·科恩(Eduardo Kohn)寫過的一本書《森林如何思考——超越人類的人類學》……

A:對!這本書我在做《奧托》,一部關于原住民圣地的影片時也翻閱過。我了解到,與西方對“自然”的經典理解不同,在這些社區,他們不區分“人”與“自然”。一塊石頭,一座山,一個景觀都可能是家庭的一部分,是社區的一員。這很有意思,也印證了菲利普·德斯考拉(PhilippeDescola)和愛德華·科恩的學術研究,表明了無論在哪些社區,還是在某些植物身上,都存在一種組織結構形式。那是一種智慧。其實人和一棵樹沒有區別。

Q:最后,有什么想對疫情下正在經歷危機的年輕藝術家說的?

A:對那些還沒簽約畫廊和展覽的年輕藝術家,也許目前最好的提高知名度的方式,是利用互聯網做一些“數字”的東西。但歸根到底我們還是必須利用這個時機努力創作——如果可能的話。未來局面總會打開的,而且藝術家一直都是帶著限制創作。當然,我們面對的是非常強大的制約因素,但你必須克服它。藝術家的使命始終是尋找解決方案,你必須行動起來,找到出路。對一個藝術家最好的建議就是去創造獨一無二的作品,這是唯一的辦法。不要等待國家補助,自己想辦法組織起來,保持發明和創造力。這就是拯救藝術家的方法。