云南省農用地土壤生態環境基準與質量標準建立的思考及建議

郎笛,王宇琴,張芷夢,陶健橋

昆明理工大學環境科學與工程學院,云南省土壤固碳與污染控制重點實驗室,昆明 650500

土壤環境是國家資源環境安全保障體系的重要部分,它與水、大氣和生物等環境要素緊密相關,直接關系到環境質量、生態安全和人體健康[1]。其中,農用地土壤環境質量與人們的關系更為密切,不僅是保證食品質量安全的源頭,也是環境污染物暴露的途徑。隨著工業化、城市化和農業集約化的快速發展,大量未經處理的污染物向土壤中轉移,并在自然因素的作用下匯集、殘留于土壤環境中,導致土壤質量直線下滑。因此,亟待完善農用地土壤環境質量標準的土壤環境保護法規體系,保障農用地土壤環境安全[2-4]。

土壤環境質量標準是國家落實土壤環境保護的政策和技術體現,其對土壤中的污染物容許量做出規定,是評價和衡量土壤環境質量的標尺[5-7]。制定土壤環境標準的主要依據是土壤生態環境基準[2],是指人或其他生物不受土壤中污染物威脅的最大劑量(無作用劑量)或濃度,超過這個值就會對人或者其他生物產生有害的效應。農用地土壤生態環境基準一般是指土壤中的污染物既不影響農產品產量和生物的生存發展,又不致使水體污染的閾值[2,8-10]。土壤環境質量標準的制定需要建立綜合評價指標體系,需考慮土壤理化性質、生態受體、地下水以及污染物的擴散和遷移等眾多環境因素,同時還需參考社會、經濟、政治和科學技術條件等因素[11-17]。我國幅員遼闊,橫跨多個氣候帶,地形地貌多樣,土地利用方式和耕作歷史差異大,造成各區域土壤類型和性質差別較大。因此,許多研究者提出土壤環境質量標準與大氣和水標準不同,應根據區域土壤特點,制定更加具體細致的地級標準。地級標準不僅可以滿足不同地區土壤環境質量標準評價的需要,也可以為國家標準的發展與完善提供數據支撐。

云南地處我國西南,屬低緯度內陸中海拔區域,立體氣候顯著,紅壤面積占全省土地面積的50%,素有“紅土高原”之稱。云南省結合氣候優勢和經濟發展,正大力發展高原特色農業,因此,土壤質量的保障是其長遠發展的重中之重。云南省常用耕地面積423.01萬hm2,有茶葉、花卉、水果、蔬菜、中藥和咖啡等重點種植產業。總體而言,土地利用方式和農作措施多樣,土壤受污染狀況目前未得到系統全面的調查,農藥和化肥帶來的污染應充分關注。盡管少部分農業用地可能受到來自礦區排放的重金屬污染,但云南省土壤重金屬污染問題不能以偏概全,需要考慮多方面因素影響。2014年我國原環境保護部和國土資源部公布了《全國土壤污染狀況調查公報》,公報顯示西南地區重金屬污染土壤范圍較大[18]。云南省礦產資源分布較廣,伴隨而來的是土壤中金屬自然背景值偏高的問題,屬于典型的高背景值土壤地區。根據污染土壤的定義,它并不在污染土壤的范疇,如果仍遵循現階段土壤環境質量標準,污染土壤面積可能被高估[19]。云南省正在大力推進綠色農業發展,需要做系統的土壤調查和生態風險評價,為建立更為嚴格和科學的農用地土壤環境質量標準提供依據。本文通過對我國土壤環境標準體系建立的方法及依據展開研究,結合云南省農用土壤現狀和特點,提出建立本省農用地土壤生態環境基準與質量標準的研究需求及建議。

1 中國農用地土壤環境標準體系現狀及存在的不足(Current situation and deficiency of soil environmental standard system for agricultural land in China)

中國的土壤環境保護管理體系建設起步較晚,2016年出臺的《土壤污染防治行動計劃》(土十條)標志著土壤污染防治工作已納入國家環境治理體系[20],其宗旨是保護人體健康和生態安全,并明確提出“系統構建標準體系”的要求。為進一步完善土壤污染防治工作的制度建設,2017年頒布了《建設用地土壤環境調查評估技術指南》[21]《農用地土壤環境管理辦法(試行)》[22]《污染地塊土壤環境管理辦法(試行)》[23],2018年生態環境部發布《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618—2018)[24]《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600—2018)[25],2018年8月《中華人民共和國土壤污染防治法》[26]出臺,從2019年1月1日起正式實施。可見近5年來,我國在推進生態文明建設過程中,正加大力度解決日趨嚴峻的土壤問題。

2018年8月以前,我國以《土壤環境質量標準》(GB 15618—1995)[27]作為土壤環境保護工作的基準。為了貫徹落實《中華人民共和國土壤污染防治法》[26],保護農用地土壤環境安全,管控農用地土壤污染風險,保障農產品質量安全、農作物正常生長和土壤生態環境,采用GB 15618—2018代替GB 15618—1995實施,其規定了農用地土壤污染風險篩選值和管制值,以及監測、實施與監督要求。《中華人民共和國土壤污染防治法》[26]第十二條指出“國務院生態環境主管部門根據土壤污染狀況、公眾健康風險、生態風險和科學技術水平,并按照土地用途,制定國家土壤污染風險管控標準,加強土壤污染防治標準體系建設”;“省級人民政府對國家土壤污染風險管控標準中未作規定的項目,可以制定地方土壤污染風險管控標準;對國家土壤污染風險管控標準中已作規定的項目,可以制定嚴于國家土壤污染風險管控標準的地方土壤污染風險管控標準”;同時,國家支持對土壤環境背景值和生態環境基準的研究。隨著科研的深入和管理理念的更新,土壤環境保護標準體系在以下幾方面有待完善。

1.1 土壤環境背景值

土壤環境背景值是判斷土壤是否受污染和污染物累積程度的基礎,土壤背景值的測定需根據土壤采樣監測并結合成土過程判斷。若僅根據土壤中某一污染物含量來界定土壤的受污染狀況,很多區高背景值地區的土壤無法達標[11, 19, 28]。判定土壤受污染程度根據土壤累積性評價更為合理,也就是利用土壤環境背景值來界定污染物進入土壤的含量變化,這樣可以減少無謂的修復工作和不必要的財政開支。因此,針對土壤環境背景值和生態環境基準的研究,建議制定出有區分的背景值環境基準,合理規劃土地利用方式。現階段我國地方土壤環境標準的研究較為缺乏,僅福建省于2008年出臺了《福建省農業土壤重金屬污染分類標準》(DB35/T 859—2008)[29]。對于湖南省、云南省和貴州省等重金屬高背景值地區,如果沒有充分的土壤調查確定土壤環境背景值,將難以反映土壤實際受污染情況。因此,各省份地方土壤環境背景值的系統完善對我國土壤環境質量標準體系的建立尤為重要。

1.2 污染物種類

我國現行的《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618—2018)[24]包含8種無機元素、2種有機氯農藥和1種多環芳烴。與其他國家相比,污染物指標相對較少,特別是農藥及有機污染物,對保護土壤生態安全而言覆蓋面不夠。由于化肥、農藥及污灌在我國農業生產中大規模使用,使得有機磷、有機氯和硫化物等污染物在土壤中累積。目前,土壤污染風險管控標準僅給出六六六和滴滴涕2種有機氯農藥指標,硫化物和有機磷等農藥指標嚴重缺乏管控。此外,標準的制定還應考慮土壤污染對水體、大氣等其他環境介質的影響。以加拿大的土壤質量指導值為例,標準依據苯并[a]芘、五氯苯酚和苯酚等有機污染物進入地下水和大氣中的遷移規律建模并量化表征。

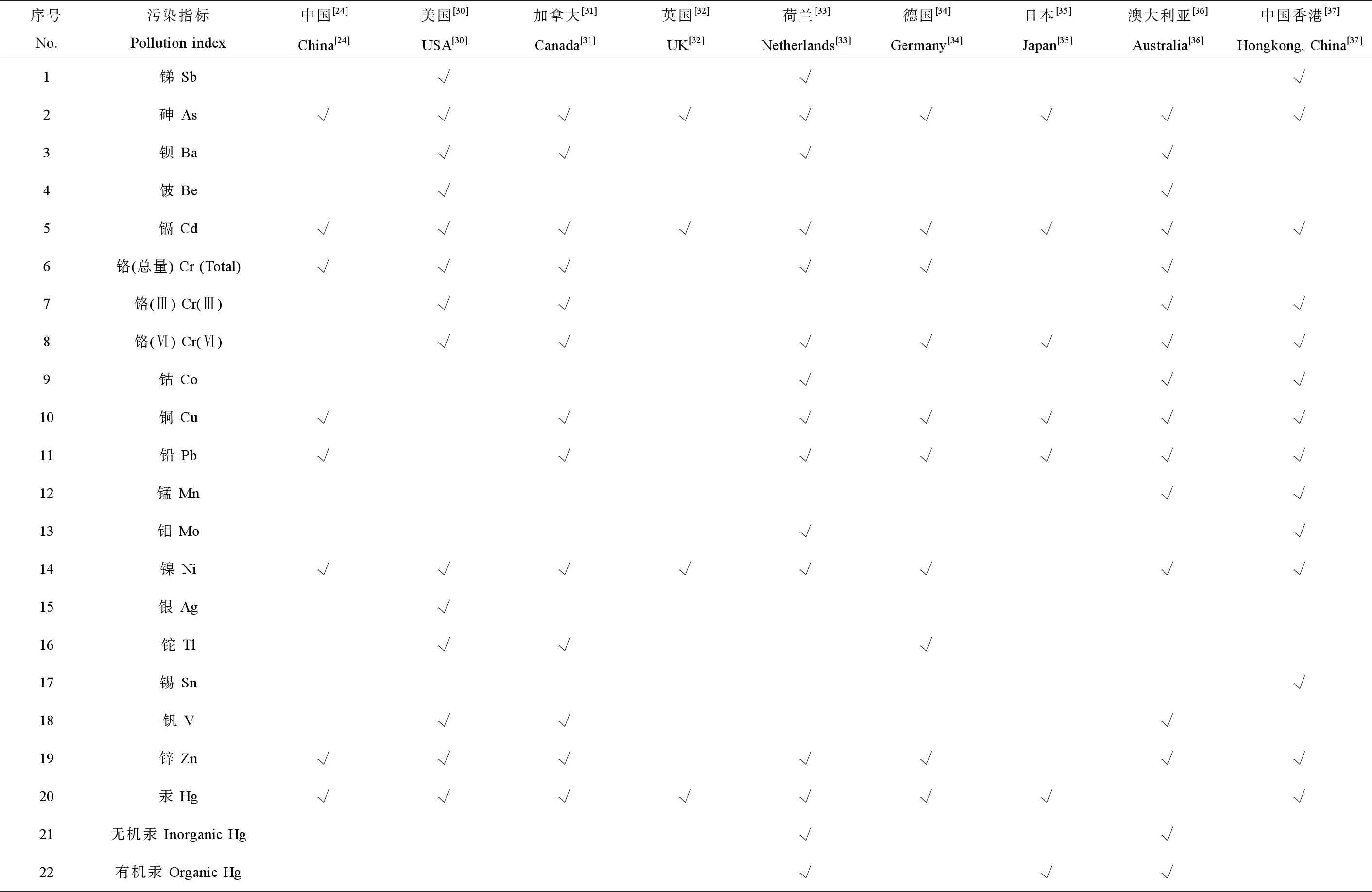

重金屬作為評價土壤污染程度的一項重要指標,各國和地區土壤環境質量標準中關注的重金屬多達16項(表1)。在我國現行土壤污染物標準中,重金屬污染指標相對較少,包含8種,并且主要關注重金屬在土壤中的總量,并未對重金屬的賦存狀態進行具體的描述。

表1 部分國家和地區土壤環境質量標準中的重金屬污染指標[24,30-37]

土壤中重金屬的總量與生物的吸收量相關性不大,只有被生物吸收利用的重金屬形態(即重金屬有效態)才能與生物受重金屬的影響程度形成關聯[19]。由于我國土壤類型差異顯著,重金屬形態在不同土壤類型中不同,其生物有效性也存在很大的差異,土壤重金屬潛在生態風險也大相徑庭[38]。故僅以土壤中重金屬總量為依據來衡量土壤中重金屬污染程度或是以它作為土壤生態環境基準的污染指標是遠遠不夠的[11,28]。重金屬總量指標可以用來評價重金屬有效態含量較高的土壤的污染情況,但對重金屬有效態含量低而總量高的土壤并不適用[39-40]。

1.3 生態毒理研究

我國土壤環境保護的根本目標是保護人體健康和土壤生態環境安全。土壤生態環境基準應通過健康風險和土壤生態風險的研究來確立。與國外制定的土壤污染風險篩選值的數據相比,支撐我國土壤生態環境基準的研究數據較為缺乏。例如,《建設用地土壤污染風險篩選指導值(三次征求意見稿》[41]仍然以國外環境基準研究的篩選值作為主要依據。現行農用地土壤環境質量標準主要以耕地為主,園地、牧草地參考執行。牧草地所采取的生態環境基準并未考慮污染物的食物鏈運移。現行標準中土壤生態環境基準值的制定方法主要是根據作物的回歸模型和物種敏感分布法(species sensitivity distributions, SSD)推導土壤閾值,主要以水稻、小麥、玉米和根莖類蔬菜作為受試物種來制定。物種敏感分布方法所采用的生態受體也僅考慮了農作物受體,尚未考慮其他具有生態環境敏感性的物種,土壤動物及微生物的生態毒性研究數據較為缺乏。

1.4 污染土壤修復標準

我國近年來已在污染土壤修復標準化建設中開展了一系列工作,并在《中華人民共和國土壤污染防治法》[26]中指出,對土壤污染風險管控和修復,需對污染土壤的修復及風險管控效果進行評估。與土壤污染風險篩選值的確定類似,土壤修復標準也需根據土壤保護目標和土壤生態環境基準的研究結果來確立。但目前國家尚未制定關于污染土壤修復標準的技術指導[42]。盡管污染土壤修復技術研究取得了一定的成果,并出臺了相應的技術文件,但由于污染土壤修復標準并未建立,標準的實施和監管存在很大的難度[43-48]。

2 制定云南省農用地土壤生態環境基準和質量標準的建議(Suggestions on establishing soil eco-environmental criteria and quality standards for agricultural land in Yunnan Province)

2.1 增加土壤背景值調查

云南省金屬礦物種類豐富,有色金屬礦產和開采量均處于全國領先地位,素有“有色金屬王國”之稱。1990年出版的《中國土壤元素背景值》一書對云南土壤重金屬元素背景值進行了統計(表2)[49]。對比全國土壤元素背景值的算術平均值和幾何平均值,可觀察到云南省大部分重金屬元素的土壤背景值大于全國平均值,部分地區重金屬自然背景值甚至超過國家農用地土壤污染風險篩選值,屬于典型的高背景值地區,這與云南省礦產資源的分布密切相關[50-51]。

表2 云南省土壤背景值與全國土壤背景值對比

土壤元素自然背景值通常采用土壤環境地球化學法測定,主要反映了土壤未受外來物質污染的一個原始情況,根據成土母質分布和土壤類型的特點,采集遠離已知污染源的具有代表性的土壤樣品,獲得較為可靠的土壤背景值。我國“七五”期間開展的土壤調查對全國土壤元素背景值做了寬泛的了解,并不能體現云南省土壤的具體狀況。現階段關于云南省的土壤環境基礎數據仍較為缺乏,因此首要任務是開展土壤調查,利用土壤環境地球化學法確定各區域的土壤元素環境背景值,這是制定土壤環境質量標準及合理布局工農業生產等必不可少的基礎數據。可適當增加土壤采樣布點范圍,重點覆蓋新開發或未被調查的農業種植區。對于重金屬背景值特別高的土壤區域,考慮改變土地利用方式。

2.2 增加重金屬有效態指標

在農業用地中如果檢測到重金屬背景值偏高的情況,僅以重金屬總量作為污染指標監測土壤重金屬是遠遠不夠的,重金屬對生物的危害是由重金屬有效態所決定[19]。建議在制定農用地土壤環境標準時,可在現行標準上增加重金屬有效態指標,考慮多種重金屬價態。但也需注意不能片面強調植物對重金屬的吸收利用,富集了一定金屬的植物也不一定會對人體產生威脅,后期還可增加動物或人體的吸收效率研究。根據重金屬在農作物不同部位的富集程度不同,也可根據農作物特點細化種植不同農作物的土壤重金屬指標,例如小白菜對鎘元素的富集主要在根部,可主要考慮其莖葉部分重金屬不超標下的土壤重金屬指標。

云南省外源性土壤重金屬污染主要集中在礦區、集約化農區和城市郊區。礦產資源開發利用方式不當是增加土壤重金屬含量的一個因素。由于先前礦產資源管理體系和體制未規范,礦產資源開發方式粗放、礦山生態環境破壞等問題給周邊水、空氣和土壤環境造成了不同程度的影響[52-53]。陳建軍等[54]調查研究發現,昆明市西郊工業區周邊土壤中的銅、鉛、鎘、汞和砷元素含量都高于當地背景值。由于礦業的開采,淋溶滲透水及廢水排放可能會直接污染農業灌溉用水,使得農用地土壤重金屬含量增加。嚴紅梅等[55]對云南省曲靖市、玉溪市和大理州等工礦業周邊農田及污灌農田進行抽樣調查,結果表明,大米中砷元素含量超標嚴重。集約化農區化肥及農藥的過度使用是增加農田重金屬污染的主要來源。部分設施農業土壤已檢出鎘元素含量超標,這是由于農藥和化肥中攜帶的少量鎘、砷等元素在土壤中累積造成的[56-58]。段永蕙等[58]對云南大棚土壤重金屬含量進行了系統的調查,結果發現,大棚土壤中重金屬鉛、鋅、鎳和砷含量低于背景值,銅與背景值持平,而汞、鉻和鎘含量則高于背景值。且隨著大棚栽培年限的延長,由于農用化肥和農藥的大量投入、耕作強度大和復種指數高,也會使土壤中重金屬含量呈現不同幅度的增長趨勢[57]。針對外源重金屬污染物,應采用重金屬總量指標進行監測,以防止土壤污染進一步擴大,以總量控制增量,做好土壤污染防控,禁止工業排放三廢進入農用地。由于土壤性質對土壤重金屬有效性影響較大,輸入的重金屬在土壤中經過遷移轉化后其賦存形態可能會發生變化,因此也同樣建議對重金屬的生物有效性進行評價,嚴格保障土壤環境質量安全。

2.3 增加有機污染物指標

高原特色農業是云南省的重要產業之一,許多農產品面向國際市場,需經受更為嚴格的農藥殘留檢測。但在《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618—2018)[21]中,有機污染物指標僅有六六六、滴滴涕和苯并[a]芘。這3種有機污染物指標并不能全面衡量土壤的有機污染狀況。土壤中還有其他一些農藥,如狄氏劑和有機磷在土壤中被檢出[59-60]。除草劑的使用和生活垃圾的焚燒所產生的二噁英類物質也是嚴重的污染物來源[61]。農業生產中大量使用的地膜和棚膜,導致塑化劑類有機物進入土壤,已有研究報道,鄰苯二甲酸酯在土壤和農產品中被普遍檢出[62]。這些有機污染物都危害著生態及食品安全。因此,無論是地方還是國家的土壤環境質量標準,都應適當增加有機污染物指標種類,更全面和科學地關注土壤污染問題。

土壤中的有機污染物除了定性及定量以外,同樣需要對其進行有效態指標的評估。進入土壤中的有機污染物,會與土壤中無機及有機組分發生一系列耦合作用,從而影響其生物有效性和遷移轉化規律[63]。Harris[64]在不同土壤類型和土壤濕度條件下研究殺蟲劑對昆蟲的毒性影響時發現,殺蟲劑在濕潤的砂土中的毒性大于干燥的砂土中,而在有機土中的毒性遠小于砂土。這是因為有機污染物的生物有效性主要取決于其在土壤中的賦存形態,以吸附或溶解形式存在于土壤有機質和土壤孔隙水的游離態更容易被生物吸收利用,而有機污染物在土壤有機質中的結合態及鎖定在土壤組分中的殘渣態則很難被生物吸收和利用[65]。有機污染物更易與有機質相結合,其在土壤組分中存在分配作用。故在確定有機污染物土壤環境質量基準值時,應考慮其在土壤中的分配作用,將有機污染物賦存形態和生物有效性建立關系,最后結合物種敏感分布法制定出更合理的有機污染物指標。

2.4 增加人群暴露的健康風險及生態安全評估

從環境毒理學角度出發,生物體遭受的污染物暴露來自多種途徑。例如,某重金屬重度污染區的人群健康流行病學調查結果表明,該區域兒童血鉛嚴重超標的根源在于當地土壤中鉛含量超標,含鉛灰塵污染十分嚴重,塵土和蔬菜是該區域兒童鉛攝入的主要來源[66]。在考慮人體健康風險的情況下,農用地土壤中的污染物在農作物體內富集,通過食物鏈的暴露途徑影響人體健康。除此之外,還有其他直接或間接的暴露途徑也同樣威脅人體健康安全,例如,人在農田耕作時,污染物通過口腔攝入、皮膚接觸和吸入土壤顆粒等方式被人體攝入。因此,除了檢測農田土壤,還應綜合考慮環境要素、生態受體及其他暴露途徑判斷污染物來源。

在考慮人體健康風險的同時,還需考慮生態安全,保護農業環境中的重要生態受體不受損害。加拿大在制定保護生態環境安全的土壤指導值(Environmental Soil Quality Guidelines, SQGE)時,不僅要確認污染物對生態受體的威脅,還要考慮食物鏈上每一級生態受體的安全及食物鏈安全。在確定云南省地級土壤生態環境基準時,可以參照加拿大土壤指導值的建立方法,根據云南省當地生態環境特點和基礎毒理學數據實現本土化。增加對生態受體的研究。選取典型的本土生態受體(作物、家畜和土壤無脊椎動物等),并在此基礎上選取當地敏感物種進行毒理學試驗收集生態毒理數據,運用物種敏感分布法擬合生態毒理學數據,求出概率分布模型。由于土壤的理化性質是影響重金屬生物有效性的關鍵因素,確定土壤生態環境基準值時,應盡可能采取云南省本土實驗數據[28]。在缺乏本土生態毒理數據的情況下,可利用其他地區的生態毒理學數據,將土壤理化性質與污染物的毒害效應關系進行量化,歸一化處理生態毒理學數據,消除土壤理化性質差異帶來的影響,體現物種敏感性差異[67]。

2.5 建立與水環境質量標準的相互關聯

土壤環境與水環境密切相關,土壤中的污染物很容易遷移到水環境中。我國已有《地下水質量標準》(GBT 14848—2017)[68],但該標準僅對地下水污染情況做監測及評價,沒有與其他圈層污染情況形成關聯。同時我國土壤環境質量標準與地表水環境質量標準也相對獨立,可能會出現土壤環境達標而地下水環境超標的情況。例如,滴滴涕在《地表水環境質量標準》(GB3838—2002)[69]中,滴滴涕的基準值為0.001 mg·L-1,而在《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618—2018)[24]中,其風險篩選值為0.10 mg·kg-1。若根據土壤環境質量標準,達標土壤中的污染物濃度相對于水環境質量標準而言嚴重超標。換言之,相較之水環境質量標準,土壤環境質量標準不夠嚴謹,起不到保護地下水或其他水環境不受土壤環境威脅的作用。水、土環境質量標準的相對獨立和矛盾,還可能會為相關部門監管污染方時埋下糾紛產生的隱患。因此,在建立無論是地方還是國家農用地土壤環境質量標準時,應聯合考慮水環境質量標準,采用地下水保護目標法為土壤生態環境基準值的確定提供參考,對土壤中的污染物進入地下水的容許量進行限制,保護農用地下水和與之交匯的地表水。

目前,美國、加拿大、奧地利、丹麥、德國、波蘭和瑞典等國家,在制定土壤環境質量標準時,均將保護地下水作為敏感受體或暴露途徑進行考慮,進而確定其土壤生態環境基準值。運用地下水保護目標法制定土壤生態環境基準值,主要依據地下水水質要求達標地點不同而劃分為場內和場外2種情況。場內指目標地點為污染土壤下方地下水,場外指目標地點為污染土壤下游地點的地下水[70]。由于國內尚未建立以地下水為目標的土壤生態環境基準值,若云南省開展這方面的工作,可借鑒國外使用的地下水保護目標法,以建立土壤-地下水之間的聯系。

3 建立云南省農用地土壤生態環境基準的方法建議(Methods for setting soil environmental eco-environmental criteria for agricultural land in Yunnan Province)

自20世紀90年代以來,許多發達國家相繼開展了基于土壤環境背景值、人體健康風險和生態風險的土壤環境基準研究。方法體系主要包括:土壤環境地球化學法、健康風險評估法、生態風險評估法及地下水保護目標法等。在建立云南省農用地土壤生態環境基準時,需先利用土壤環境地球化學法確定云南省省內土壤中污染物的土壤環境背景值,繼而開展生態風險和健康風險的農用地土壤生態環境基準研究,并與水環境建立聯系,利用地下水保護目標法,推導出全面細致的土壤生態環境基準值,如圖1所示。為建立一個更為科學和嚴格的地方農用地土壤生態環境基準,可重點關注以下方法。

圖1 云南省農用地土壤生態環境基準推導路線

3.1 健康風險評估法

20世紀90年代以來,美國、英國、德國、加拿大、荷蘭和澳大利亞等國家陸續制定了土壤篩選值或指導值,為現階段開展土壤生態環境基準和標準研究的國家和地區提供了參照。其中大多數國家基于人體健康采用健康風險評估法來制定土壤生態環境基準值。健康風險評估法是根據污染物對人體健康安全的可接受風險水平,收集毒理學數據、人群特征、病理學數據、活動環境及暴露行為等因素,建立健康風險評估模型來制定土壤環境質量基準[71]。根據土地利用方式的不同,所考慮的主要暴露途徑也有所不同,在農用地的健康風險評估過程中,應重點考慮食物鏈暴露途徑。

云南省有較長的礦業發展史,可能存在土壤重金屬污染的隱患,建議重點研究重金屬的暴露來源、暴露途徑,明確云南省地區人體暴露標志物和效應標志物的關系、生物標志物與健康效應的關系及健康風險評價參數,建立人群復合暴露健康風險與特異性生物標志物關系模型,用以評估重金屬污染物對人體的健康風險。同時,還需建立重金屬污染物劑量與人體健康效應之間的劑量-效應關系,用以推導土壤生態環境基準。由于健康風險評估法僅以人作為目標受體來制定標準,并不能保護其他物種及生態系統。從長遠環境可持續發展來看,僅采用健康風險評估法并不利于人與自然和諧發展及保障土壤生態安全。故在制定云南省農用地質量標準時,還需綜合生態風險評估法以確定土壤生態環境基準值。

3.2 生態風險評估法

基于土壤生態安全的保護目標,可運用物種敏感分布法對土壤環境生態風險進行評估。該方法認為不同物種對污染物的毒性效應會遵循特定概率分布的敏感度差異規律,利用統計概率分布函數來表征生態物種對污染物的敏感性分布規律,并擬合物種敏感度曲線,進而外推獲得保護95%生態物種的環境基準值(hazardous concentration for 5% of species, HC5)或可接受的最大危害物種百分比(potentially affected fraction, PAF)[72]。

土壤生態環境基準是基于生態毒理試驗獲得的毒理學數據通過SSD法來建立的,生態受體的選取及其對污染物的敏感度會直接影響物種敏感度分布推導[73-74]。進入土壤中的污染物對生物的毒性大小取決于其生物有效性,不同物種對污染物的毒害響應各不相同,故借助單一物種的生態毒理學數據外推其他物種以制定生態環境基準有極大的不確定性。與此同時,SSD法并未考慮生態受體間的食物鏈的影響,物種間的關系及食物鏈引起的間接效應值得重點關注,倘若某生態受體是食物鏈中關鍵一環,卻剛好為可接受損失的5%,則會導致所得風險水平與實際相差甚遠。為建立更為準確的土壤生態環境基準值,應選取多個生態物種,采用物種敏感分布法進行統計[75-76]。同時,土壤自身的理化性質是影響生物有效性的主要因素,因此,還需要考慮土壤理化性質與物種敏感度之間存在的差異。目前,我國關于土壤生態毒理學的系統性研究依然較為薄弱,對建立用于生態風險評估的毒理學數據庫還有一段距離,故該方面的研究需求較大。就云南省而言,根據當地特點選取多種典型生態受體,開展生態毒理學研究,將為地方建立生態風險評估標準提供重要數據支撐。

4 結論與建議(Conclusions and suggestions)

云南省高原特色農業發展前景廣闊,但也面臨農業用地土壤污染,以及金屬背景值偏高等問題。如何定義土壤污染、評價土壤污染風險和制定污染土壤修復標準,都應建立在系統的土壤生態環境基準和質量標準之上。首先,圍繞云南省土壤環境質量基礎數據開展系統研究:(1)根據國家現有政策,制定云南省土壤環境標準體系發展路線圖;(2)開展更細致的土壤調查,運用土壤環境地球化學法確定各區域的土壤背景值,了解云南省內土壤污染現狀;(3)根據土壤污染狀況,適當增加農用地土壤的重金屬及有機污染物指標。其次,科學制定土壤生態環境基準:(1)調查特定地區的人群生活習慣和土壤污染物綜合暴露特征,建立人群暴露的風險評估方法和模型,以制定基于健康風險的土壤生態環境基準;(2)選取多種典型的土壤生態受體,開展生態毒理學研究,利用物種敏感分布法制定土壤生態環境基準;(3)綜合考慮健康風險和生態風險,制定適合云南省的農用地土壤生態環境基準值。最后,綜合考慮法律法規、科學技術、經濟及社會等因素完善云南省農用地土壤環境標準體系:(1)考慮采用地下水保護目標法建立土壤環境標準;(2)在土壤生態環境基準和質量標準的基礎上研究并建立污染土壤修復標準。