一部是非不斷的書

榮杰

1935年4月間,《申報》等報紙陸續(xù)披露了一些庭審“內幕”。

綜合所見,大體如下:初審駁回開明書店和柯氏后人對書報合作社有關“妨害著作權”的訴訟,駁回書報合作社總經理譚天對柯氏“誣告”的反訴;判定“譚天公然侮辱與誹謗二罪均已構成,處以罰金二百元”。很顯然,判決結果對于開明書店和柯氏后人不利。不過戲劇性的是,提起上訴的居然不是開明書店或柯氏兄弟,而是被告書報合作社。譚天訴稱,書報合作社此前見諸報端的所有文字沒有構成對開明書店的任何“侮辱”與“誹謗”。經“審訊終結”裁定“原判決撤消(銷)。譚天公然侮辱人,處罰金一百元,其余被訴誹謗部份(分)無罪”。譚無異議。

4月26日、5月1日,柯氏兄弟及譚天先后在《申報》刊登聲明,有關庭審的表述存在差異,值得玩味。

柯氏稱,“庭訊時據譚天辯稱,自接得自訴人通知取得著作權之緘后,即停止發(fā)售預約。至一月廿八日之廣告,乃廣告員遺誤未將新元史部分抽去,其實迄今不但未曾翻印發(fā)售,且于一月二十六日以后亦未發(fā)售該書預約云云。法院以渠欠缺犯罪之故意,故未予處刑。本人等不為已甚,故亦未聲明上訴。”聲明最后,柯氏又再一次強調將對今后侵犯《新元史》著作權的行為提起訴訟。

譚天的聲明不僅針鋒相對,而且再次爆料。聲明堅稱《新元史》既已“列為正史”則“實已無著作權可主”,又稱“坊間亦有其他印本”,并以“商務印書館萬有文庫弟二集列有該書”為證。聲明說:“開明書店初以妨害著作權自訴本社,經法院駁回,柯昌泗等以妨害著作權自訴本社,法院亦以本社出售停售,均遵法律軌道,并無不合,宣告無罪,柯昌泗等亦知其所訴無理,無從上訴,而其所謂‘不為已甚,不過自為掩飾。”聲明還透露了一個信息,合作社已經呈請內政部撤銷開明書店此前所申請注冊的著作權執(zhí)照,聲稱“新元史有無著作權,本社能否印行,尚待內政部解決”。

這兩份聲明或可說是雙方對簿公堂后的再一次對陣。不過,單從心態(tài)上說,譚天儼然已經以勝者自居了,柯氏兄弟則多少有點底氣不足。

法院的這個判決顯然是一個“避重就輕”的判決,爭端的核心版權問題被擱置,只對侮辱行為罰款了事;這個判決還是一個“后患無窮”的判決,究竟合作社的行為是否構成侵權,因為判決的模棱兩可變得似是而非,給著作權人保護版權帶來了新的困難。柯氏兄弟之所以在聲明中重申享有該書著作權,估計也是擔心此案之后效仿者競起翻印。

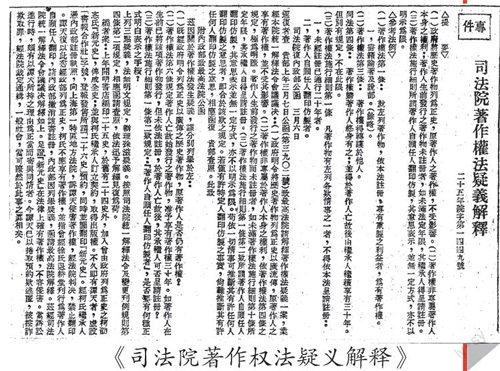

那么法院何以如此判決呢?《申報》1936年1月和5月先后登載了《開明書店覆內政部警政司函》和《司法院著作權法疑義解釋》,從其內容或許可以找到一些線索。

根據記載,書報合作社確實向內政部提出了注銷《新元史》版權注冊的申請。理由除了其堅持的列入“正史”“已無著作權可主”之外,還聲稱《新元史》此前也有翻印出版。內政部遂致函司法院咨詢有關著作權法條的解釋。致函開明書店核查該書此前是否曾有翻印,開明書店旋又函致柯氏兄弟了解情況,回函稱:“新元史除徐世昌以退耕堂名義翻印外,別處聞尚有翻印本一節(jié),查確無此事。”由此看,此案在法庭審理過程中存在著以上不確定因素,而且據后來的報道稱,“當訴訟進行時,頗有以譚天所持之理由為正當而寄與同情者。”法院因此而“模棱兩可”,似乎也說得通。

如此看來,這個譚天確實有些“能量”,既同時驚動了行政、司法兩大機關,而且爭取了不少“同情者”。按照此前的一貫風格,借勢炒作、爆料宣傳,給自己制造更大的輿論優(yōu)勢似乎是譚天的必然選擇,但令人意外的是,從5月1日聲明發(fā)表之后,譚天的聲音便消失了。直到8月,《申報》上才見到了譚天的消息。據稱,因為某銀行的倒閉,造成書報合作社“蒙莫大之損失”,出書計劃亦告推遲。而譚天“即親赴南洋籌集巨款”。轉年上半年,即有書店登報稱,去年十月間,書報合作社“即告收歇”,《二十六史》預約錢款無從追還,已經起訴;后又發(fā)出“懸賞拘捕”告示。原來,譚天跑了!

譚天已不知所蹤了,但由他而起的這場爭端依舊需要一個了斷。

1936年3月間,司法院復函內政部對若干涉案條款作出了司法解釋,其中明確“政府明令將歷史著作物列為正史以廣流傳,原著作人之享有著作權,并不受其影響。”“著作人生前發(fā)行之著作物而未注冊者,如未滿《著作權法施行細則》第十條所定年限,其承繼人自得呈請注冊。”

至此,《新元史》版權之爭塵埃落定。

這場爭端發(fā)生在出版界競相出版古籍的“古書年”之間。從出版史的角度說,既是一個很好的著作權爭端案例,也為我們觀察“古書潮”之下的出版界提供了一個獨特的視角。