留云書事

朱航滿

結識許宏泉很多年了,最初并不知道他是位畫家。偶讀他寫的一篇關于民國文人章士釗的隨筆《孤桐不孤》,是筆記掌故的寫法,有鮮見的資料,亦有鮮明的態度,讀后印象很深。后來得到一冊他的文集《聽雪集》,是本小巧別致的冊子。難得還是百歲老人張充和的小楷題字,有種出塵的風雅和滄桑。那年冬天,適逢他的著作《管領風騷三百年》陸續出版,買來其中一冊來讀,才知道他還是位收藏家,這套著作系他收藏近三百年來學人書法翰墨的結集,談生平掌故,談書畫創作,談收藏故事,頗有種小莽蒼蒼齋主人(田家英)的遺韻。那篇《孤桐不孤》,應是寫作《管領風騷三百年》的“副產品”。再后來,我從外地到京城工作,往訪留云草堂(許宏泉工作室),得贈他的一冊畫集《分綠》,乃是畫竹的作品結集。這冊極厚的畫冊,印得十分素雅。封面是張充和的題字,與他筆下的綠竹,可謂相得益彰。很長時間,我都將這本畫冊擺在書架醒目的地方。與許宏泉的結識,是以文會友,但我又通過他的文章,了解了之前并不熟悉的書畫鑒賞和收藏,可謂獲益良多。

老許的“邊緣”

由此說來,我還是喜歡老許的文章,有見識,有資料,寫得也活潑爛漫,很是難得。在花城出版社編選的《中國隨筆年選》中,曾選過兩篇他的隨筆,一篇是《春蘭》,一篇是《汪曾祺的字》。有意思的是,前者寫作家梁斌小說《紅旗譜》中的春蘭,春蘭純樸清秀,是他早年的夢中情人,后來偶然看到畫家黃胄為《紅旗譜》畫的插圖,有春蘭的肖像,“筆觸干凈,異常的水靈,略略凌亂的頭發,長長的馬尾辮,有棱有角的一雙大手,兩只明亮的大眼,似乎不經意間融入幾許他的新疆少女的神情,純純地望著世界,讓人無法逃避”。再后來,他有機會見到作家梁斌,特意請梁先生寫了“春蘭”二字,圓了他的青春夢;后者則是他談作家汪曾祺的書法,寫汪曾祺的書畫創作,亦寫他收藏的一幅汪曾祺的書法。盡管他是書畫家,但還是以為,汪曾祺書法自有一種書卷氣,且是專業書法家所不能及的。那幅書法藏品,是汪曾祺的一幅行書精品,十分難得,很長時間都掛在他的畫室。一位長沙好友看到了,亦是喜歡,多次前來訪看,老許便割愛了。

老許主編叢刊《邊緣藝術》之時,某次到他那兒去聊天,說起自己剛剛拜訪了楊絳先生,對楊先生樸素而又雅致的書房印象深刻。后來談得興起,經他提議,我在這份叢刊上開設了一個“書房畫室”的專欄,楊絳先生之外,還寫過周有光、邵燕祥、李世南、韓羽、李文俊等老先生,其中邵燕祥先生是我們一起到京郊密云的邵先生居所訪問的。他還與畫友周栗合作,為當代學人造像,筆墨古意,十分傳神,這其中就有邵先生和李文俊先生。不得不說,《邊緣藝術》是份特別的刊物,除了有老許欣賞的書畫家之作品,亦有他主持的一個“學人翰墨”專欄,關注的是當下學人作家的筆墨手跡,還有一個由詩人西娃主持的“邊緣詩歌”專欄,每期推薦一到兩名詩人的作品,我在這個欄目讀到一位年僅九歲的小詩人游若昕的詩歌,是極不流俗的兒童詩,因此印象深刻;在“邊緣寫作”欄目,除了我的“書房畫室”專欄,還有畫家韓羽的“書簡一束”專欄,編輯家周實的“故人往事”專欄,小說家老村的“老村隨筆”專欄。這樣的一份人文叢刊,顯示了老許的眼光與趣味。

今年暑期,天熱,我將書房里的一摞叢刊尋了出來,翻讀一過,真是可堪消暑。其中一期是為紀念吳藕汀逝世十周年策劃的紀念專輯,由藕公的忘年交吳香洲、范笑我、許宏泉等人作文,皆寫得深入而別開生面。吳藕汀是浙江嘉興的一位畫家,早年在浙江南湖的嘉業堂藏書樓就職,飽覽群書,學識極豐,著作亦等身,卻隱于鄉間,很有些柴門布衣的意味。吳藕汀還是位特立獨行的文人,品性甚高,“文革”中,他在宣傳口號的背后,寫下了近百萬字的詩話詞話。老許讀后,極為贊佩,經他推介,《藕汀詩話》得以整理出版,這是吳藕汀在“文革”后出版的影響最大的一部著作,引起了書畫界的關注,中華書局的“吳藕汀作品集”也終得集中整理出版。藕公的畫作和處世之道,皆給許宏泉很大的影響。吳藕汀之外,當代書畫界,他亦贊賞山西的書法家林鵬先生。林鵬在書畫界是個另類,自稱“思想老虎”,經歷坎坷,造詣很深。書畫創作之余,林老寫歷史小說,也寫文化隨筆,他們一見如故。如今,藕公謝世已十余年了,林鵬先生也在今年年初走了。

題跋如面談

記得那段寫作專欄的日子,我常去留云草堂,多是他在畫室作畫,我則在書房里翻書閑看。老許的書房滿是文人筆記、掌故和隨筆雜著,很對我的口味。有次在他的書房翻到一冊黃裳的《珠還記幸》,扉頁上有一段字跡極漂亮的題跋,后來,我將其抄了下來:“黃裳先生,現代名報人,為文清麗樸茂,極傾慕,不久讀金陵五記,今至津沽得此冊,欣然為記。辛未仲冬。”由此亦知,我們在文字上有相同趣味。后來在他的書架上閑翻書看,見到自己喜歡的書,就回頭再買一本來看,其中就包括一套廣陵書社影印的全套《古今》雜志。如此,偶爾見到他在書頁上的題記,亦記之,如面談。諸如在汪曾祺的文集《草木春秋》扉頁,有題記:“汪氏文字是質實卻不醇厚。”這個議論,在我看來,是準確的。而在一冊清人筆記《庚子銷夏記》的扉頁,有這樣兩段題跋,其一由毛筆寫就“偶得孫退谷蘭亭軸,因囑章魚網購退谷著作數種,此冊捷足先到。己亥冬至記于留云草堂。”后又有一段鋼筆字跡題記:“又,庚子夜讀此消暑,可乎,然今之庚子多劫也。”

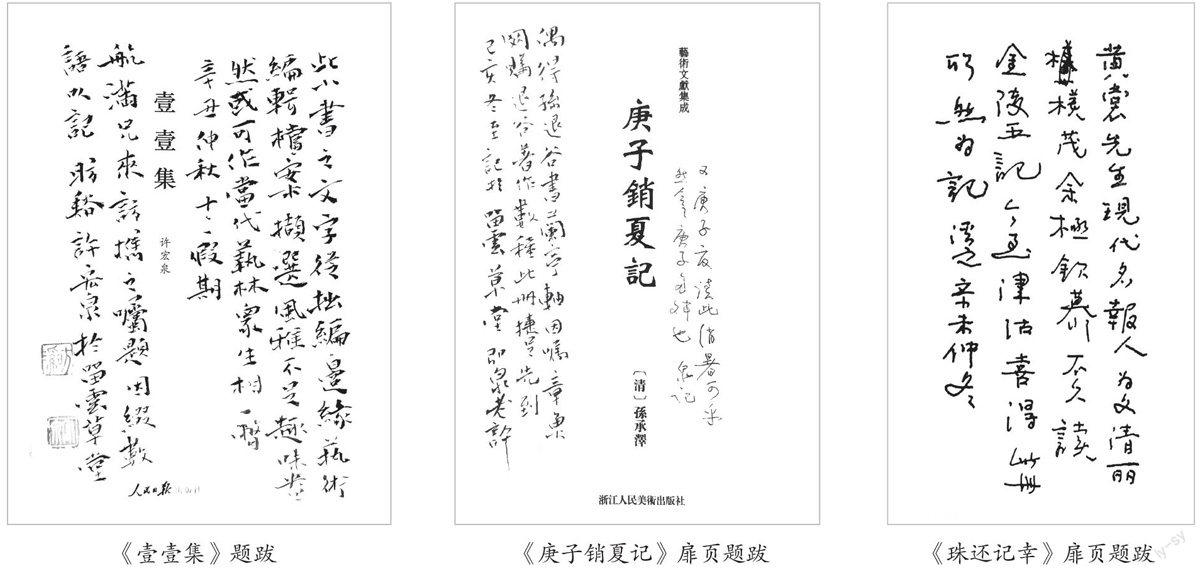

這些不經意現于書頁間的題跋,很見文人心性。后來有機緣,我總要請他在書頁間寫段題跋,既能賞心悅目,也可資一種紀念。那冊限量印制的《聽雪集》,由他題寫“東風第一枝”,并畫一枝寒梅,凌霜傲枝;此書隨后由上海辭書出版社出版,是年夏天,我訪留云草堂,他贈我一冊,題跋如下:“炎夏酷暑,一同聽雪”,真是如飲冰水。某次,又到他的書房,看到書架上留存數冊自印本《聽雪集》,其中一冊編號006,我覺得編號甚佳,便請他再作題記,復又贈我了一冊。我買的那冊《管領風騷三百年》,有如此題記:“此書為余管領風騷三百年初版,設計樸實而多古意,后中華書局重新布局,亦是另一番風格。航滿兄攜一冊來訪留云草堂,稱得之多年前,余與尚未謀面時,光陰忽忽轉瞬六七載矣。丁丑孟秋宏泉記于懷柔。”近日,我再訪留云草堂,又請他為文集《壹壹集》題跋:“此小書之文字,從拙編邊緣藝術《編輯檔案》擷選,風雅不足,趣味盎然,或可作當代藝林眾生相一瞥。航滿兄來訪,攜之囑題,因綴數語以記。昉溪許宏泉于留云草堂。”

梁園許留云

許宏泉有好幾個書齋名,他作畫常用“留云草堂”這個齋號,我有次寫文章,亦以“許留云”稱之;但他其實也很喜歡“聽雪”這個齋號,以為最有意境。這次我到他在京郊懷柔的留云草堂,到他的草堂巡閱了一遍,發現他的書房,其實還有兩個特別的齋號,一為“一琴一研之齋”,另一個則為“梁園”。這兩個書齋名都很有意味,因都有典故。“一琴一研之齋”是晚清著名學者俞樾題寫的匾牌,俞樾的曾孫是著名紅學家俞平伯,出自書香世家的東西,自有一種濃厚的書卷氣。“梁園”由雪堂羅振玉的后代羅琳女士題寫,字極雅靜;老許的夫人也是位愛書人,姓梁,名字中又有一個“媛”字,可謂機巧。一個書齋中,有兩個齋號,其一事關曲園,另一則涉梁園,真是有趣。老許的第一本文藝論集,取名《留云集》;后來他的一冊文集,取名《聽雪集》;他還藏有一個前人所書的匾牌“分綠齋”,故而畫集取名《分綠》,有冊新編的隨筆集,則取名《分綠集》;不知下一步,他會不會出一冊《一琴一研之集》,或者再出一冊《梁園集》?如杲那樣就更有趣了。