教師支持、同伴支持與中學生心理危機的關系:歧視知覺的中介作用 *

孫 芳 李歡歡 包佳敏 甄子昂 宋 巍 蔣松源

(中國人民大學心理學系,北京 100872)

1 引言

心理危機是當個體面對挫折且心理慣常的應對資源不足時,出現的一系列不適應性反應(Roberts, 2005),包括各類情緒、認知、生理和行為癥狀,嚴重時還會出現自傷、自殺(邊玉芳,鐘驚雷, 周燕, 蔣赟, 2010)。中學生是心理危機的高發群體(Gunnell, Kidger, & Elvidge, 2018)。一方面是生理、認知、情緒等系統迅速變化給中學生的心身發展帶來巨大挑戰(Ogden & Hagen,2013);另一方面,中學生面臨著新的環境、期待和要求(Pfeifer & Blakemore, 2012)。研究發現,我國中學生抑郁癥狀檢出率為28.40%(劉福榮等,2020),焦慮情緒的發生率為19.25%(張媛媛等,2018),自傷、自殺意念和自殺未遂的檢出率分別為7.92%、17.71%、4.96%(徐慧瓊等, 2019)。因此,中學生群體心理危機的發展機制值得關注。

1.1 心理危機與教師支持、同伴支持

環境因素在中學生心理危機的發展機制中的重要性逐漸顯現。依據生態學理論(Siegler,DeLoache, & Eisenberg, 2010),家庭和學校是中學生重要的環境微系統,對于中學生而言,學校環境對其身心健康的影響逐漸增加,家庭環境的影響弱化(Jia & Liu, 2017)。家庭環境中的父母婚姻沖突、父母控制能顯著正向預測中學生的心理危機水平(王淼, 李歡歡, 包佳敏, 黃川, 2020)。根據資源發展框架理論(常淑敏, 張文新, 2013),教師支持和同伴支持是學校資源中的重要組成部分,通過加強人際聯結,促進青少年的健康發展。教師支持是通過教師與學生的親密度(溫暖、支持和開放的師生溝通)和沖突程度(公平性、師生爭吵)來反映(Zee, Koomen, & van der Veen, 2013)。同伴支持是指青少年與同齡人互動過程中,感受到情感上的關心、陪伴與幫助(Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010)。以往研究發現,高質量的教師支持和同伴關系可通過給予中學生更多的情緒和信息支持,提高其主觀滿意度(Hombrados-Mendieta, Gomez-Jacinto,Dominguez-Fuentes, Garcia-Leiva, & Castro-Travé,2012)。教師給學生自主決策的程度越低,中學生的抑郁和焦慮越明顯(Yu, Li, Wang, & Zhang,2016)。而同伴侵害是中學生抑郁、焦慮的重要預測因素(Stapinski, Araya, Heron, Montgomery, &Stallard, 2015),可以正向預測自殺意念和自殺未遂(van Geel, Vedder, & Tanilon, 2014)。然而,教師支持、同伴支持與中學生心理危機的關系及其機制需要進一步闡明。

1.2 歧視知覺在校園環境因素與心理危機關系中的中介作用

根據心理中介理論,個體在不良應激事件或者不良環境等背景下,通過情緒調節、認知解釋和人際關系等中介因素,最終導致病理性結果(Hatzenbuehler, 2009),歧視知覺是其中一個重要的認知中介(Staples, Neilson, Bryan, & George, 2018)。歧視知覺是一種具有普遍性的受到排斥、孤立、偏見的主觀感受,比客觀歧視經歷更能直接影響個體的心理和行為(Dion & Kawakami, 1996)。高水平歧視知覺的個體有更少的主觀幸福體驗,更高的抑郁和焦慮水平(Davis et al., 2016)和更多的自殺、自傷行為(Delgado, Nair, Updegraff, & Uma?a-Taylor, 2019)。歧視知覺在家庭經濟壓力、父母婚姻沖突與青少年抑郁的關系中起著顯著的中介作用(李董平等, 2015; 王淼等, 2020)。不良的校園環境因素與歧視知覺也有著密切關系。學生感知到的公平教學氛圍和教師關心水平越低,歧視知覺水平越高(Stone & Han, 2005)。學生的心理疏離感能顯著正向預測歧視知覺(Verkuyten & Brug,2003),而教師行為和同伴行為是學生心理疏離感的重要來源(Hascher & Hadjar, 2018)。低教師支持行為和缺乏同伴支持可能作為一種歧視經歷,成為中學生的慢性壓力源,誘發個體高水平的歧視知覺,對心理健康帶來不利影響(Hood, Bradley, &Ferguson, 2017)。由此推斷,歧視知覺可能在不良校園環境因素與中學生心理危機關系間起顯著的中介作用。

1.3 性別的調節作用

在中學生環境因素與心理危機關系的研究中,性別是否具有調節作用存在爭議。以往研究表明,在壓力事件下,女性的心理危機更多表現為抑郁、焦慮等內化問題,而男性則表現為物質濫用等外化問題(Seedat et al., 2009)。縱向研究發現,性別在青少年歧視知覺與抑郁關系中有顯著調節效應。女生的同伴親密度能顯著緩沖個體的歧視知覺對抑郁的影響作用,而在男生中沒有發現類似效應(Delgado et al., 2019)。與此相反,也有研究未發現性別在同伴支持與抑郁的關系中存在顯著調節作用(Vaughan, Foshee, & Ennett,2010),低社會支持對抑郁的影響無顯著性別差異(Piccinelli & Wilkinson, 2000)。造成上述研究結果不一致的原因,一方面可能是不同研究樣本異質性所致,另一方面,青春期男生和女生的生理心理發展特征不同,同伴關系也存在明顯差異,男生更容易遭受同伴拒絕。因此,性別在環境因素與中學生心理危機關系中的調節作用值得關注。與性別不同的是,中學生心理危機存在年級差異具有較為一致的結果。與初中生相比,高中生感知的心理壓力、焦慮和抑郁更為明顯(楊文輝, 周烴, 彭芳, 劉海洪, 2013)。可能的解釋是:與初中生相比,一方面高中生的學業壓力和人際壓力更為明顯,而家庭關系相對弱化;另一方面高中生的自我意識顯著增強,但認知和情緒控制能力相對不足,更容易出現心理危機(World Health Organization, 2016)。因此,在本研究中考察教師支持、同伴關系、歧視知覺與心理危機關系時,會進一步分析性別而不是年級在該假設模型中的調節效應。

綜上所述,本研究以中學生群體為研究對象,考察歧視知覺在教師支持、同伴支持與中學生心理危機關系中的中介作用,以及性別在上述中介模型中是否具有調節效應。旨在為校園環境因素對中學生心理危機的影響提供實證依據,為后續危機干預帶來啟示。研究假設如下:(1)教師支持和同伴支持可顯著負向預測心理危機;(2)歧視知覺在教師支持、同伴支持和心理危機關系中起著顯著的部分中介作用;(3)性別在上述多重中介模型中起著顯著的調節作用。

2 研究方法

2.1 被試

所有被試來自天津市四所中學,共計2385 人。由于錯填、漏填刪除72 份數據,缺失性別和年齡等關鍵數據刪除45 份,獲得2268 份有效問卷,回收率95.09%。樣本中被試的平均年齡為15.04±1.70 歲。其中,男生1084 名(47.80%),女生1184 名(52.20%);初中1170 名(51.59%),高中1098 名(48.41%);獨生子女877 人(38.67%),非獨生子女1378 人(60.76%),未知13 人(0.57%);走讀生465 人(20.50%),寄宿生1723 人(75.97%),未知80 人(3.53%);城市生源898 人(39.59%),農村生源1321 人(58.24%),未知49 人(2.16%)。

本研究獲得中國人民大學倫理審查委員會批準,在調查前獲得每所學校的知情同意。所有調查問卷均在課堂上完成,且每名被試有權利拒絕或中途退出調查。

2.2 研究工具

2.2.1 中學生心理危機狀態問卷

參考邊玉芳等人(2010)對心理危機狀態的描述,編制中學生心理危機狀態問卷。問卷包括認知、情緒、行為和自傷自殺等四個維度,共計31 題,其中,自傷自殺維度為2 點計分(0~1),其余維度均為4 點計分(1~4)。樣本中一半數據(n1=1134)進行探索性因素分析,另一半數據(n2=1134)進行驗證性因素分析。探索性因素分析的結果顯示:總共四個因子,方差的總解釋率為53.57%,各條目的因素載荷在0.46~0.82 之間。驗證性因素分析結果顯示:χ2/df=4.15,RMSEA=0.05,SRMR=0.04,CFI=0.93,TLI=0.92,表明問卷具有良好的結構效度。另外,總量表、認知、情緒、行為和自傷自殺維度的Cronbach’s α 系數分別是0.94、0.91、0.91、0.72、0.77。

2.2.2 教師支持問卷

從教師的親密度和公平性等兩個方面進行評估。問卷共5 題,其中2 題(“在班級工作中,老師對所有同學都一視同仁,公平對待嗎?老師在班級同學受欺負的時候會及時出面解決嗎?”)用于評估教師公平性,其余3 題參考兒童青少年社會支持量表(Child and Adolescent Social Support Scale)(Tennant et al., 2015)中的教師支持維度,來評估教師與學生親密度,題目為“你覺得老師對你友好嗎?你在遇到困難的時候,信任老師并愿意告訴他你的難處嗎?你認為老師和同學們的關系好嗎?”量表采用Likert 4 點計分法,分數越高,教師支持水平越高。在本研究樣本中,該量表的Cronbach’s α 系數為0.89。量表為單維度,可解釋方差為71.35%,各條目的因子載荷在0.75~0.88 之間。

2.2.3 同伴支持問卷

同伴支持使用感知社會支持多維量表(Multidimensional Scale of Perceived Social Support)(Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988)的同伴支持維度,共5 題,采用Likert 3 點計分。總分越高,表明個體感受到的同伴支持水平越高。本研究中,該量表的Cronbach’s α 系數為0.94。

2.2.4 中學生歧視知覺問卷

由王淼等(2020)修訂,包括言語歧視、行為歧視和對比歧視感知三個維度,共15 題。其中,言語歧視指個體遭到言語攻擊和冒犯,行為歧視指個體感知到自己被人有意地回避和疏遠,對比歧視指個體在與他人的對比中感知到的不公平待遇。問卷采用Likert 5 點計分,總分越高表示個體感知到的歧視知覺水平越高。本研究中,該問卷的Cronbach’s α 系數為0.94。

2.3 統計方法

使用SPSS22.0 和Mplus7.0 處理數據。采用獨立樣本t檢驗對數據進行描述性統計和差異分析,采用Spearman 相關分析考察感興趣變量間的關系,采用結構方程模型檢驗變量間的中介作用。

3 結果

3.1 共同方法偏差檢驗

使用Harman 單因素檢驗的方法來評估。根據探索性因素分析結果顯示,大于1 的特征根為15 個,且第一個公因子能解釋的變異量為26.65%,小于40%的判斷標準,表明不存在嚴重的共同方法偏差。

3.2 中學生心理危機的人口學分布差異

四所學校學生的整體危機狀態問卷得分為43.87±15.92。初中生的危機狀態問卷得分顯著低于高中生,而性別、是否獨生子女、上學方式和生源地的危機狀態得分差異不顯著,ps<0.001。

3.3 教師支持、同伴支持、歧視知覺和心理危機的年級差異

不同年級學生的教師支持、同伴支持、歧視知覺和心理危機狀態問卷總體得分具有顯著差異。初中生的教師支持、同伴支持水平顯著高于高中生(p<0.001,d=0.26),歧視知覺水平顯著低于高中生(p<0.001,d=?0.38)。

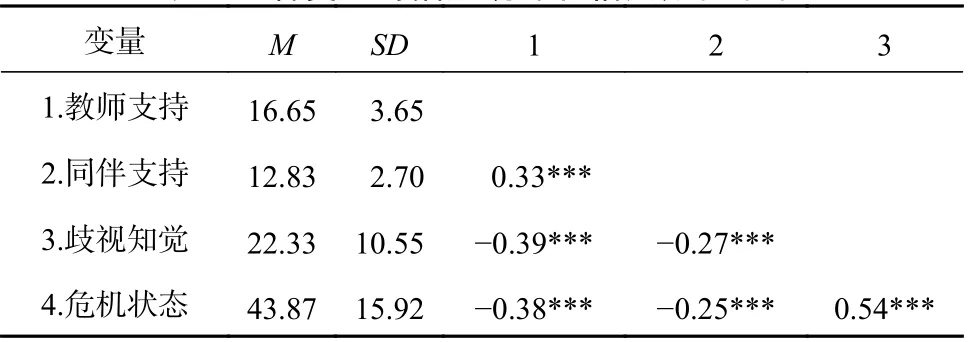

3.4 各變量的描述統計和相關分析結果

相關分析顯示:教師支持、同伴支持和危機狀態問卷得分呈顯著負相關,歧視知覺和危機狀態問卷得分呈顯著正相關;教師支持、同伴支持和歧視知覺呈顯著負相關;教師支持和同伴支持呈顯著正相關(見表1)。

表 1 各變量的描述統計和相關分析結果

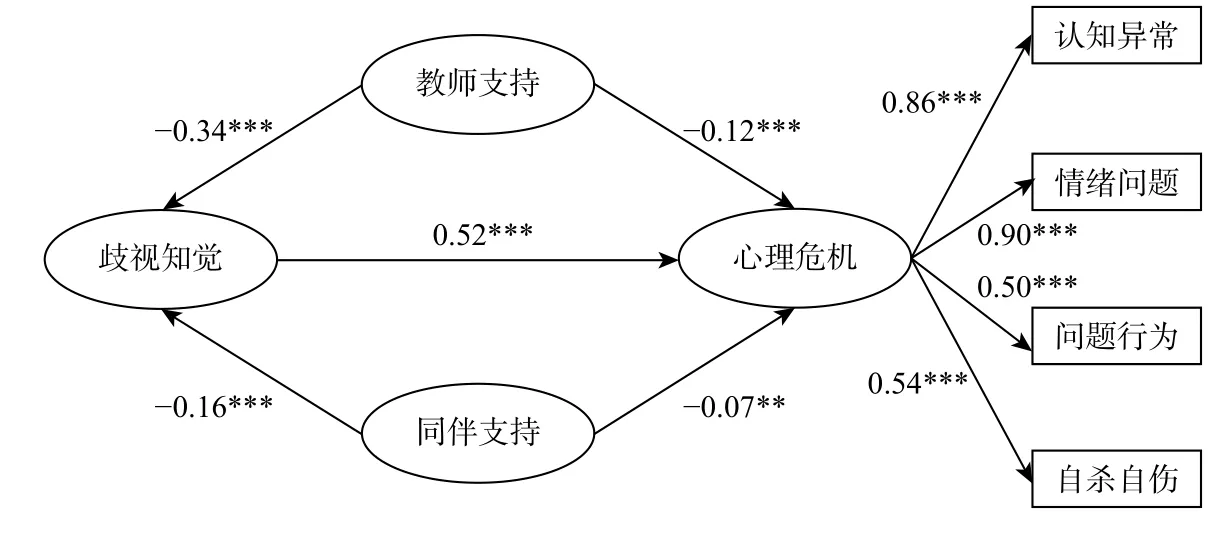

3.5 歧視知覺的中介效應檢驗

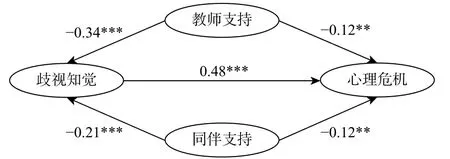

使用Bootstrap 法檢驗中介效應,先后有放回地抽樣5000 次。以性別、年級、獨生子女為協變量,同時放入教師支持、同伴支持為預測變量,歧視知覺為中介變量,心理危機為結果變量構建多重中介模型。模型如圖1 所示,圓圈代表潛變量(教師支持、同伴支持、歧視知覺和心理危機),方框代表觀測變量(認知異常、情緒問題、問題行為和自殺自傷)。為了使模型簡潔,圖中僅呈現心理危機對應的觀測變量。結果表明,χ2=940.81,df=152,RMSEA=0.05,SRMR=0.03,CFI=0.97,TLI=0.96,模型的各項擬合指標均良好。其中,教師支持、同伴支持對心理危機的直接作用路徑顯著。教師支持(β=?0.18,p<0.001)和同伴支持(β=?0.08,p<0.001)通過歧視知覺作用于心理危機的特定中介效應顯著,二者的中介效應分別占總效應的38.82%、18.20%。

圖 1 教師支持、同伴支持對心理危機的影響:歧視知覺的中介作用

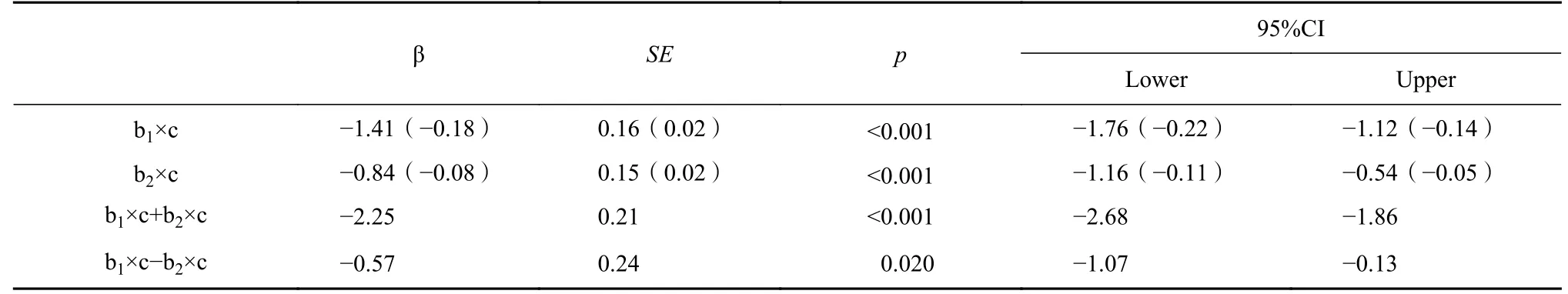

進一步檢驗教師支持和同伴支持的對比中介效應。分別設定教師支持–歧視知覺–心理危機和同伴支持–歧視知覺–心理危機的中介效應為b1×c、b2×c,總的中介效應為b1×c+b2×c,對比中介效應為b1×c?b2×c(見表2)。結果發現:對比中介效應顯著,即教師支持的中介路徑顯著大于同伴支持的中介路徑(p=0.02)。總的中介效應顯著(β=?2.25,p<0.001)(見圖1)。

表 2 歧視知覺在教師支持和同伴支持和心理危機中的多重中介模型

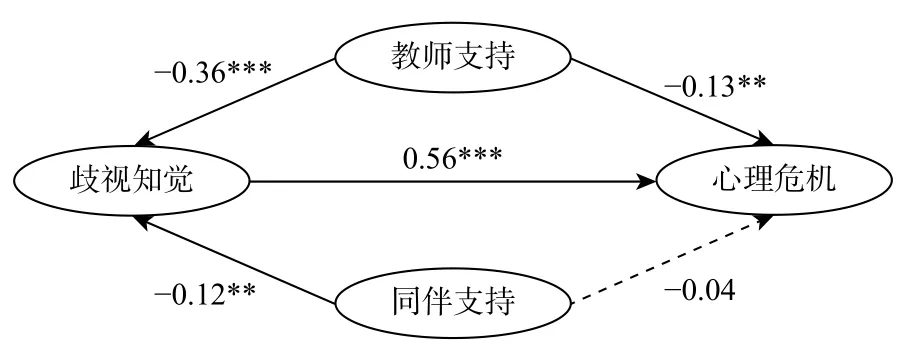

3.6 中介模型的性別差異檢驗

采用多樣本分析法檢驗上述多重中介模型的性別差異(見圖2 和圖3)。第一步,分別對男、女樣本的基線模型進行檢驗,模型擬合指標均良好。第二步,對模型的具體路徑系數的男女差異進行對比。結果顯示,同伴支持對心理危機的直接效應在女生中顯著(β=?0.12,p=0.001),男生中不顯著;而教師支持對心理危機的直接效應在男女中均存在。在女生樣本中,教師支持到歧視知覺路徑系數為?0.34,95%CI[?0.42, ?0.26];教師支持到心理危機的路徑系數為?0.12,95%CI[?0.20,?0.04](見圖2);而在全樣本中,教師支持到歧視知覺路徑系數也為?0.34,95%CI[?0.40, ?0.28],教師支持到心理危機的路徑系數為?0.12,95%CI[?0.18, ?0.07]。

圖 2 多重中介模型中路徑系數(女生)

圖 3 多重中介模型中路徑系數(男生)

4 討論

本研究發現教師支持、同伴支持和中學生心理危機之間存在密切的關系,個體的歧視知覺是低教師支持、缺乏同伴支持誘發中學生心理危機的重要中介變量。此外,歧視知覺在男生、女生的同伴支持與心理危機關系中均有著顯著的中介作用,女生的同伴支持還可對心理危機產生直接緩沖效應。

4.1 中學生心理危機特征

本研究發現,隨著年級增高,中學生心理危機水平呈現上升趨勢,可能的解釋是高中生所面臨的學業壓力更大,學業滿意度更低,與以往研究結果一致(Daily, Mann, Kristjansson, Smith, &Zullig, 2019)。另外,與初中生相比,高中生更少從教師和同伴處尋求支持,且具有較高水平的歧視知覺。表明高中生遇到困境時,更傾向于通過個體的認知加工解釋問題,而不是尋求他人幫助。提示今后危機干預應重視高年級群體,尤其是學業壓力對該群體的不良影響。

4.2 歧視知覺在校園環境因素和心理危機中的中介作用

本研究還發現,教師支持和同伴支持對中學生心理危機水平具有顯著的負向預測作用,與以往研究一致(Hombrados-Mendieta et al., 2012)。表明良好的教師支持和同伴支持可作為校園環境中的社會支持,對中學生的健康發展產生積極影響。此外,教師支持和同伴支持可以顯著負向預測歧視知覺,與以往研究一致(Delgado et al., 2019)。可能的解釋是,當個體得到較少的教師和同伴支持時,會產生低自尊和高社會排斥感受,進而增加歧視知覺水平(Oxman-Martinez et al., 2012)。

此外,歧視知覺在教師支持、同伴支持與心理危機的關系具有顯著的中介作用,且教師支持通過歧視知覺影響心理危機的作用比同伴支持更明顯。該研究結果為心理中介理論提供了實證支持。可能的解釋是,中學生處于較低支持的校園環境中時,會感受到環境對自身的歧視和惡意,難以融入環境,進而發展出心理危機。與缺乏同伴支持相比,教師的不當言行給中學生帶來的歧視感受和心理沖擊更為明顯。由于本研究樣本中大部分是寄宿生(75.97%),與走讀生相比,寄宿生與教師接觸更為密切。研究樣本的構成可能是這一結果的原因。提示中學生的心理危機干預應重視師生關系和同伴關系建設,并加強認知方式的教育引導。

4.3 性別在中介模型中的調節作用

在同伴支持與心理危機的關系中,歧視知覺的中介作用存在性別差異。男生中是完全中介,女生中則是部分中介。但在教師支持與心理危機關系中,無論男生或女生,歧視知覺均起到部分中介作用。表明缺乏同伴支持所帶來的主觀歧視感受是促進男生心理危機發展的關鍵心理中介因素,而不良教師支持帶來的主觀歧視感受是男生、女生心理危機的部分發展機制。可能的解釋是,女生比男生更加重視同伴關系,可以獲得更多同伴支持(Rose & Rudolph, 2006);面對壓力時,女生更愿意跟同伴傾訴自己的負面情緒,來減輕心理壓力(Deng & Lü, 2015)。然而,對于低教師支持行為給學生帶來的主觀歧視感受,并不存在顯著的性別差異。

4.4 不足與展望

本研究存在以下不足,首先,研究采用橫斷面設計,難以對研究變量做出因果推論。其次,樣本來源于天津四所中學,研究結果的普適性還需要在更具代表性的中學生樣本中檢驗。未來研究可采用縱向研究設計,進一步探索家庭環境和校園環境對中學生心理危機的交互作用機制。

5 結論

(1)教師支持、同伴支持可以顯著預測心理危機。(2)歧視知覺在教師支持、同伴支持和心理危機的關系中起著中介作用。相比同伴支持,通過不良教師支持誘發歧視知覺,進而發展出心理危機的路徑系數更大。(3)同伴支持對心理危機的直接作用具有性別差異,而教師支持的直接作用不具有性別差異。