美國不同類型高校教師對本科教學的認知差異與成因分析

劉雋穎

(中國地質大學(武漢)高等教育研究所,湖北武漢 430074)

一、問題的提出

教學與科研的矛盾在研究型大學的實踐中尤為突出。20世紀90年代,美國高教界發起了聲勢浩大的“教學學術”和“重建本科教育”改革。時至今日,在美國研究型大學中,教學與科研二者的關系究竟如何?目前學界持兩種不同觀點。一為“平衡說”。賀國慶教授認為美國研究型大學的這些改革扭轉了本科教育備受忽視的狀況,重新確立了本科教育的基礎性地位。[1]潘金林、龔放強調美國研究型大學對本科教學的回歸更多仰賴教師的“奉獻精神和職業良心”。[2]一為“失衡說”。吳洪富教授堅持認為上述改革舉措本質上是尋求合法性的“形象工程”、權宜之計,沒有從根本上改變本科教育在研究型高校的弱勢地位,相反其“與科研的失衡狀況依舊,甚至更為突出”。[3-4]閻光才教授也認為美國研究型大學并未很好地解決教學與科研失衡這一“學術棘輪”現象,為保證終身軌教師的職業發展而將沉重的教學負擔轉嫁到兼職教師身上,這一做法并不值得借鑒。[5]這些研究結論主要依據研究者本人的主觀經驗及其對美國高等教育的觀察與感受,輔以美國相關機構的調查報告為佐證。然而,已有研究一方面缺少一手資料,另一方面也僅停留在宏觀層面的邏輯演繹上,始終有隔霧看花之感。大學教師作為課堂教學的設計者、推動者,他們對于本科教學的認知情況從根本上決定了個人的教學投入,進而影響實際教學質量。求解當下美國研究型大學的本科教育地位究竟如何,有必要聚焦大學教師這一群體。本研究利用研究者在美國訪學的便利條件,以訪談為主要研究方法,基于研究型與教研型兩種不同類型高校的比較,回答以下問題:美國不同類型高校的教師分別是如何認識本科教學的地位與宗旨的?研究型高校與教研型高校的教師做比較,具體有何不同?進一步地,美國研究型大學是否依舊存在“重科研、輕教學”現象?它們又是如何保障教師在本科教學上的基本投入的?

二、研究設計

本研究選取來自加州州立大學(California State University,以下簡稱CSU)和加州大學(University of California,以下簡稱UC)兩所分校的各五位教師為樣本,基于深度訪談和參與式觀察展開質性研究。

(一)樣本選擇

樣本選擇遵循典型性與便利性原則。首先,加州高等教育系統作為美國公立高等教育的典范,涵蓋了加州大學、加州州立大學、加州社區學院三種類型不同、使命各異的高等教育機構。其中,加州大學是世界一流研究型大學;加州州立大學被稱為“綜合性高校”,相當于國內的教學研究型高校。①

其次,研究者于2017-2018 學年在加州大學河濱分校訪學一年,親身觀察、參與了該校兩門本科生課程,同時與任課教師有過深入交流,在收集一手資料上有極大的便利性。

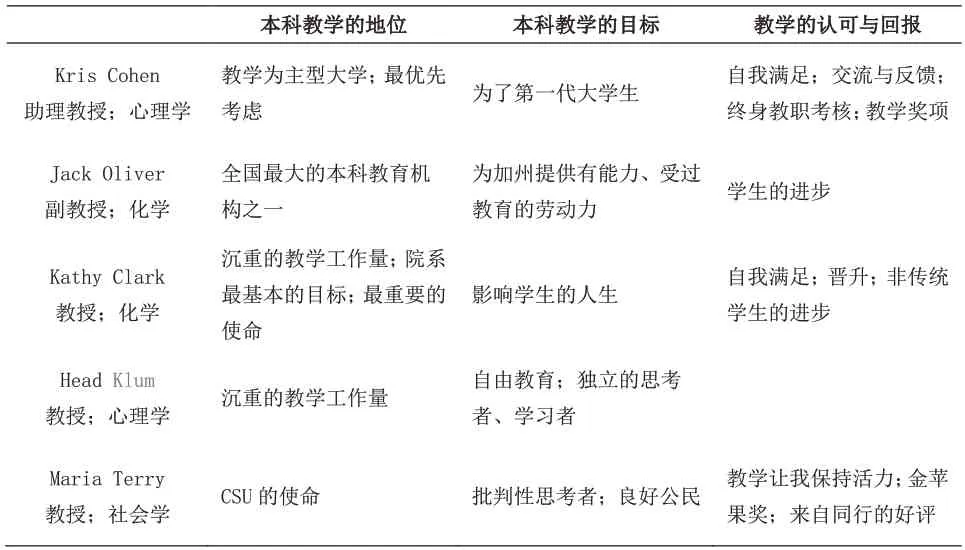

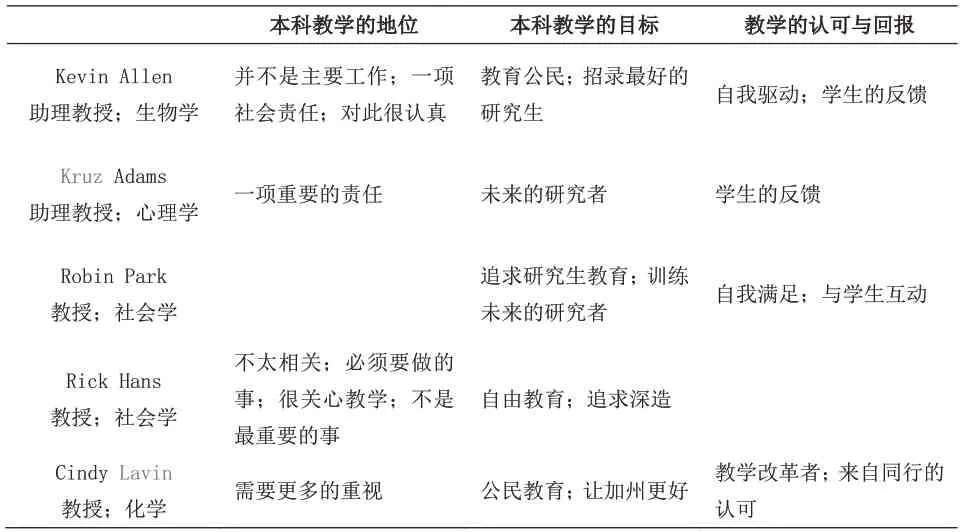

最終,本研究選取了來自加州州立大學圣貝納迪諾分校(以下簡稱CSUSB)和加州大學河濱分校(以下簡稱UCR)的各五位教師作為樣本。這十位教師來自自然科學、人文學科等不同領域,職稱涵蓋了助理教授、副教授、教授等不同級別,他們的具體信息見表1、表2的第一列,且均已作化名處理。

表1 CSU教師對于本科教學的認知

表2 UC教師對于本科教學的認知

(二)研究方法

訪談法是本研究最主要的數據收集方法。研究者在訪學期間參與了該校萊文教授主持的課題“美國大學教師學術職業身份認同研究”,課題組近年來針對CSU、UC兩大高校系統的教師代表進行了一對一的半開放式訪談,形成數據庫。研究者對其中涉及“大學教師本科教學工作認知”的內容進行了整理。

參與式觀察是本研究的另一項數據收集方法。研究者通過對美國研究型大學本科課堂的參與式觀察,與大學教師、助教以及學生進行了充分的交流,搜集了大量一手資料。課堂觀察、訪談和制度文本之間構成了三角互證。

(三)數據分析過程

基于扎根理論,研究者首先對十位受訪教師的訪談轉錄稿進行了第一輪編碼,歸納出“本科教學的地位”“本科教學的目標”“教學的認可與回報”三大主題,繼而在各個主題下進行了第二輪對編碼的完善與修訂。表1和表2分別呈現了兩所高校教師的編碼結果。

三、數據分析結果

通過對質性數據的分析,可以發現CSU 和UC 的教師們對于本科教學的地位、目標以及教學工作帶來的認可等方面的認識完全呈現出不同的景象。

(一)加州州立大學教師:“本科教學是首要使命”

CSU的教師們普遍表示,在獲得終身教職前,他們承受的科研壓力同樣巨大,但教學,尤其是本科生教育始終是其學術工作的“首要使命”。這種認識不僅來自教師個人的內在價值觀,同樣受到組織目標的強化。

1.教學是“最優先考慮”的事情

CSU的教師們一致認為本科生教育是其所在院系乃至整個學校“最偉大的使命”,他們自己也熱愛教學,這是學術工作中“最優先考慮”的事情。

“教學是很美妙的事情。我一直以來在教學上都很優秀。我盡了最大努力來確保自己的課堂是完美的,這是我最優先考慮的事情。接下來才是研究,研究是我的第二優先項。很多人會說,這二者是不是應該反轉過來,尤其是在你還沒有獲得終身教職前,你應該花更多的精力去‘發表文章’。但是教學是一件持續不斷的事情,我每周都要上課,對我而言它讓我一直按計劃工作……教學讓我最有動力,因為我可以和學生接觸、交流,我很喜歡教學。”(Kris Cohen,助理教授,心理學,CSUSB)

CSU 的教師們反映他們的教學工作量的確巨大,但對教學發自內心的熱愛是他們最初選擇在州立大學任教的原因之一。個人與組織的理念達成了契合,同時又不斷被組織文化所強化。化學系的Clark 老師認為,院系內部的共識讓教師們日益重視教學,同時他們通過招聘那些同樣對本科教學有歸屬感的新教師來進一步鞏固這種文化:

“我們系有本科生專業,同時和地質學科合作開展專業碩士項目,但我們沒有任何學術型研究生項目。我們系早已下定決心,將本科生教育作為首要目標(primary goal)……我們系的使命已經成為一種共識。當我被聘用的時候,系里就是這種態度,然后我們繼續招募秉持同樣理念、優先重視教學的新教師。實際上,我們會遇到一些持有不同觀點的應聘者,但我們立馬就知道他們和我們不合適,不管他們自己是否意識到了這一點。”(Kathy Clark,教授,化學,CSUSB)

CSU 所有教師都明確地知道學校是一所“教學為主型”高校;Oliver 老師認為CSU 是全美最大的本科生教育機構之一。可見,教師們對“以本科教學為本”的院校使命有著無比明確、高度一致的認識,教學也成為其自身學術工作中最優先考慮的事項。

2.為“個體的發展”而教

伴隨著大量非傳統學生的涌入,教師們的確感受到了本科教學上的挑戰。他們也抱怨那些學術準備不充分的學生和繁重的教學任務,但他們仍然承諾,自己要成為學生可以接觸得到的、負責任的教師,從而“對個體的人生產生影響”。

盡管Oliver老師認為本科教學的目標是為加州提供合格的勞動力,但更多的CSU 教師不認為一個學士學位足以引導學生走向該專業領域、謀求合適的職位,他們更多地強調本科教育要為社區和州培養“良好公民”和“批判性思考者”:

“我的信仰更接近于自由教育,我們的使命是培養獨立的思考者和獨立的學習者。因此,學生們畢業后可以在自己選擇的任何領域內自學。這對我們而言是最重要的事情。”(Head Klum,副教授,心理學,CSUSB)

“我經常告訴別人‘我發現了自己的使命,我不敢相信自己居然可以以此為生’,這是很快樂的事情。當你看到學生眼中閃爍的火光,當你教會他們成為批判性思考者,這確實是很享受的事情……現在每個人都知道我的口頭禪了:民主不是一項讓你觀望的運動,你要參與其中……我們希望可以培養出好的公民、好的批判性思考者、好的公仆、對社區需求保持敏感的人,因為我們在課堂上就是這么訓練他們的。”(Maria Terry,教授,社會學,CSUSB)

州立大學接收了大量非傳統學生,這些學生大多還要通過課外兼職賺取學費、生活費,導致了學習投入的不足。盡管如此,CSU 的教師們仍然熱衷于與學生交往,認為本科教育對這群學生的意義更大,因此對教學事業充滿認同感。州立大學的教師在人才培養上與所在高校秉持一樣的理念:立足于社區、立足于本州;促進個體發展是本科教育最根本的追求。

3.教學帶來了多元成就

教學工作也為CSU 的教師們帶來了多元化的成就與回報。

其一,教學帶來了“自我滿足”。Cohen 老師提到“教學是美好的”。在Terry 教授看來,“教學讓自己永葆活力”,她總在改變課堂,這個過程中自己也在不斷接觸最新動態;自己“之所以是一名大學教授,是因為教學,而非科研”,獲得“金蘋果獎”(The Golden Apple Award,該校最高級別的教學獎項)是她最大的成就。

其二,學生們的進步令他們感到欣喜。這些在社會資本上處于弱勢地位的少數族裔學生、第一代大學生、非傳統學生更激發了教師們對教學事業的榮譽感、責任感。Clark 教授認為“接受本科教育對非傳統學生的人生會產生更大的影響,他們更加珍惜自己上大學的機會”。較之于科研,Clark 教授從教學中獲得了更大的成就:

“能夠做出突出貢獻、獲得前沿醫學成果的研究是相當少的,多數的化學研究是相當艱澀、不能立即產生應用價值的。我注定成為不了獲得諾貝爾獎的科學家,我永遠無法做出那種貢獻。但我作為一名化學教師,日復一日、年復一年,可以對學生個體的人生產生影響,這是確定的,我也樂在其中。我喜歡與學生們打交道,我喜歡收到他們的反饋。這些都是在實驗室收獲不到的。”(Kathy Clark,教授,化學,CSUSB)

其三,職稱晉升使得教學的價值得到確認。最重要的是,在CSU的教師考核晉升中,教學的地位得到了凸顯。Cohen老師明確知道“職稱評審在教學與科研之間略微向教學傾斜”,在終身教職評審中“教學被強調得更多,其次要求在科研和社會服務中有一項較為突出”。Clark教授所在的化學系更是明確“在本科教學上有突出貢獻的、獲得校外認可的教師更容易獲得晉升”。Cohen和Terry所獲得的教學獎項,不僅代表著同行對其教學成果的認可,更成為職稱晉升中的有力砝碼。

(二)加州大學教師:“本科教學是基本職責之一”

在UC 這一研究型高校系統中,對教師而言,科研是最主要的工作,“研究者”“科學家”是他們對自我身份的定位。僅有少數教師將本科教學放在非常重要的位置;對于大多數教師而言,教學是“基本職責之一”。

1.教學是“必須要做的事”

UC系統的教師們認為,本科教學是其學術工作中的“基本項”,但不是其學術成就的“決定項”。社會學系的Hans老師承認自己只是一個“說得過去的老師”:

“坦白地說,我對教學并不是非常感興趣。我理解在這里工作的目的是做研究。我在威斯康星大學接受了研究生教育,那里的社會學專業是全國數一數二的,他們完全聚焦科研。所以我們對這種文化學得很快——如果你想在研究1型大學②的社會學系工作,教學從根本上來說并不太相關。教學是你必須要做的事情,但并不是你成就感的主要來源。”(Rick Hans,教授,社會學,UCR)

這種對本科教學地位的認識,源于教師們對美國研究型大學使命的理解。與此同時,生物系助理教授Kevin Allen 強調,盡管UC 非常側重于研究,教師們的教學工作量也非常少,但每一個人都對教學非常重視,因為教師們都想在教學上得到好的評價。總體而言,該校教師將教學作為一項基本職責,他們主觀上認同教學的重要性,但并不否認本科教育在研究型大學中的弱勢地位。

2.訓練學生成為“未來的研究者”

UC的教師們同樣認為,本科教育應當培養獨立的思考者、良好的社會公民,但與CSU 不同的是,他們進一步提出要培養“未來的研究者”。Park 教授強調UCR 是一所研究1 型大學,“它的基礎使命是研究、創造新知、訓練未來的研究者”。他在教學中也踐行了這一認識:

“我現在發現,研究1型大學同樣可以在本科教育上達到優秀,如果我們能夠讓本科生們投入研究的話。我所在的社會學系在這方面做了很多,很多科研項目都需要大量人員參與數據編碼、數據錄入等。我招募了很多本科生,訓練他們完成這類工作,這也是強化本科教育的一種方式……這種方式讓本科生們更加理解和認同研究是什么、研究如何豐富自己的學術職業。即便他們不繼續從事科研,這也是有益的。我經常跟學生們說:‘不要認為四年的本科就是終點了。如果你認為學士學位能夠確保自己擁有美好的生活,那就重新思考一下吧。你們不僅要畢業,更要進入研究生院。’”(Robin Park,教授,社會學,UCR)

“讓本科生進實驗室”是美國研究型大學本科教育的常規做法,也是“教學與科研相統一”的有效方式。盡管也有老師不認為這些本科生們日后都能繼續學術深造,但他們同樣支持這種培養方式。Allen老師認為“讓本科生進實驗室,提升了本科教學的層次,為他們提供了課程之外的教育體驗”。

3.教學工作上的認可來自學生和同行

UC 的教師們明確感受到科研產出在職稱晉升中起到了決定性作用,如Hans所說,“職稱評審時他們主要關心你帶來了多少經費、發表了多少文章”,教學上的優異并不能夠為學術成就代言。除了自我滿足感,教學工作主要收獲的是學生的反饋以及同行的評價。

心理學系助理教授Adams 目前正處于為終身教職努力的階段,他坦言自己在科研和教學工作上的時間分配分別是70%和30%。作為一名青年教師,其教學上的成就主要來自學生們的積極反饋:

“我喜歡教學,所以我沒有選擇去科研院所工作……當學生們說‘這很酷,我從來沒有這么想過’時,我就會很開心。哪怕只有一個學生告訴我,他覺得自己學到了一些東西,這對我就是很大的回報,這也是我喜愛教學的原因。”(Kruz Adams,助理教授,心理學,UCR)

化學系的Lavin教授是科研、教學工作雙優異的典范。她對自己的定位既是“分析化學家”,也是“教學改革者”。她對教學的重視源自其擔任美國化學協會職業訓練委員會主任的任職經歷,這一學術共同體的目標是在全美范圍內改進化學教育,成員們一起編訂教材、推動教學改革。Lavin 教授稱自己的職業目標是“復興化學本科教學”,為此她投入了大量精力在化學課程改革上。她的杰出表現為其贏得了全美化學領域的諸多教學獎項,她也先后出任了該校的教務長、副校長。Lavin教授在教學上的付出得到了同行的認可。

四、研究結論

上述分析結果直接反映了美國研究型與教研型兩類高校的教師對于本科教學的認知存在顯著區別。結合對UC 本科課堂的參與式觀察以及對CSU、UC 兩校教師晉升制度的文本分析,本研究得出以下結論:

(一)美國不同類型高校的教師對本科教學的認知存在諸多差異

通過訪談發現,美國教研型與研究型兩類高校的教師對于本科教學的地位、目標均有不同認識,教學工作帶來的認可與回報也有所不同。

在CSU 這樣一所教研型高校,教師們無一例外地認為本科教學是他們的首要事業,是州立大學的立身之本。本科教育除了要為本州培養合格的勞動力,更要關注學生個體的成長,尤其要為少數族裔學生、非傳統學生、第一代大學生等多元群體服務。他們重視公民教育,強調培養學生的批判性思考能力。盡管這些教師都接受過嚴格的博士訓練,但進入州立大學工作后,他們對自身首要學術身份的定位發生了明顯的轉變——從“研究者”轉向了“教育者”。教學也為他們帶來了多樣化的成就感:自我滿足、學生的進步和職稱上的晉升。

在UC 這樣一所研究型高校,絕大多數教師將科研擺在學術工作的首位,而本科教學則是他們的“基本職責之一”。盡管教師們認同“教學工作同樣重要”,但這并不是他們獲得終身教職以及其他學術認可的主要來源。與CSU 的教師相比,他們更希望自己的學生在本科畢業后繼續攻讀研究生、走上科研的道路。因此,讓本科生進實驗室、參與科研項目是研究型大學本科教育的一大特點。對于UC 的教師而言,科研產出是學術成就的主要標志,也是職稱晉升的主要考量;而教學上獲得的認可主要來自學生和同行。

(二)認知差異的根本原因在于美國高教機構分類明確、使命各異

在美國高校,教師個人對于本科教育的理解受到了所在組織的同化。他們清晰地認識到所在高校的類型、功能與使命,并進一步使個人的工作重心與所在組織的目標達成契合。盡管在訪談中有教研型高校的教師抱怨學生的學業準備不充分、抱怨教學工作量過大,也有研究型高校的教師抱怨科研壓力沉重,但總體來說,教師個人的學術志向與所在高校的類型是比較一致的。

可見,美國教研型與研究型兩類高校的教師對于本科教學存在認知差異的根本原因在于:美國高等教育機構分類明確、定位明晰、使命各異。根據1960 年頒布的《加州高等教育總體規劃》,加州州立大學的基本職責是“提供在自由教育、需要兩年以上學院教育的職業與應用領域教育、教師教育等方面的教學與指導”;可授予學士學位、碩士學位,以及與加州大學聯合培養的博士學位;教師們可以開展與州立大學基本職責(人才培養)相一致的科研工作。[6]而加州大學的定位則是在提供自由教育之外,“在牙科學、法律、醫學、獸醫學、建筑學等領域的專屬培養權;唯一的博士學位授予權(除了在特定領域與州立大學的聯合培養);州支持下的基礎科研機構”。[6]在設立之初,兩大公立高校系統的基本使命和職能劃分就十分清晰,且各有側重、互相補充。

(三)認知差異的直接原因在于高校教師晉升制度中導向明確

基于新制度主義組織社會學的解釋,教師之所以能夠順應和內化組織的使命和文化,是因為受到了理性化的“制度”的規約和激勵。對于一名教師而言,職稱晉升是其最為看重的事情,代表著自己的學術表現得到了同行的承認。因此,高校教師晉升制度中對于教學的要求直接決定了教師們對本科教學的認識與投入。

CSU 和UC 系統在教師評價制度中明確了教學與科研的不同地位,對教師學術工作的評價標準與各自的組織使命高度一致。CSUSB強調自身的基本職責是提供嚴格、高質量的教學,因此教學表現在教師評價中起決定性作用;而該校對于科研成果的界定相當寬泛,在發表文章之外,參與學術共同體活動、開展教學研究等都被視為科研工作。[7]在UC 的教師評價制度中,對科研成果的要求更為嚴苛,強調“發表”。在對教學的措辭中,UC強調這是“任命、晉升的一個基本標準”和“必不可少的資質”。值得注意的是,盡管UC 更看重教師的科研產出,但教學工作是否達標在終身教職授予中擁有“一票否決權”,“除非有明確的檔案能證明一名教師在教學角色中的能力和努力,否則任何情況下該教師都不會被授予終身教職”。[8]也就是說,教學合格是該校教師晉升終身教職的“必要不充分條件”。可見,美國研究型大學也并未忽視對本科教學質量的把關。

五、進一步討論

質性研究結果揭示了美國研究型大學中依舊存在“重科研、輕教學”的現象,研究型大學的教師們也不認為本科教學是他們的首要職責。那么,美國研究型大學何以保證高質量的本科人才培養?相關經驗及其對我國高校的借鑒意義值得進一步討論。

(一)美國研究型大學通過規制性制度保障教師的基本教學投入

新制度主義認為,組織中有三種不同的制度要素共同發揮作用,分別是規制性(regulative)、規范性(normative)和文化-認知性(cultural-cognitive)。[9]美國大學的教學管理同樣體現了這三種作用機制。在規制性層面,美國研究型大學將對教學的“底線要求”寫入學校規章制度,對于教師的教學失職行為堅決予以處罰,以此確保教師們對本科教學的基本投入。

加州大學伯克利分校在《教師晉升中的教學評價政策》(Policy for Evaluation of Teaching

加州大學在《學術人事手冊》(Academic Personnel Manual)中規定,在違背倫理道德等行為之外,以下表現都屬于“教學失職”:武斷地拒絕指導;大量呈現與課程不相關的材料;在沒有正當理由的情況下嚴重違反課程規定,無法正常上課、無法保證“辦公室時間”、無法按時舉行考試等;沒有按照課程表現來評價學生的學業;在評價學生學業時無故或嚴重拖延。當這些失職行為出現時,相關委員會視情節嚴重程度對教師采取以下懲罰措施:書面警示、降薪、降職、停職、取消榮譽職位甚至開除。[12]

加州大學對教學“底線”予以明確界定,并將這些規定寫入學校規章制度層面。加之美國學生強烈的“消費者”意識以及完善的申訴渠道,使得教師的教學失職行為“無處遁形”。

(二)美國研究型大學為教師提供詳盡的教學規范性指導

在規范性層面,加州大學對“有效教學”作出了明確說明,為教師們的教學實踐提供參考指南。根據研究者的參與式觀察,美國大學的本科教學有以下特點:學生的學習強度大;學生在課堂上的主動性與參與度高;學業評價方式多樣,尤為重視對學生思維能力和表達能力的訓練。盡管教師有教學“自由”,但美國大學的本科教學已經形成諸多規范。

譬如作為課程統領的“教學大綱”,每位教師在開課前都會將課程大綱上傳至課程平臺,以便學生清晰地了解整個學期的授課安排、要完成的閱讀計劃和各項學習任務。同時,大綱也是對教師教學準備工作的檢驗,濃縮了教師的教學理念、教學設計和教學方法等,是教學評價中重要的證明材料。

再如師生交往的“辦公室時間”,無論是教授還是助理教授,都必須為本科生提供“辦公室時間”,并在教學大綱里予以明確提醒。本科生通過提前預約,便可獲得教師一對一的答疑機會。有教師要求每位學生每學期必須與自己進行一次辦公室會面。“辦公室時間”的保證,一方面提供了師生人際交往的渠道,另一方面也為學生提供了個性化指導。

在對教師的教學能力提升上,各校的教與學中心/教師發展中心發揮了重要作用。加州大學伯克利分校的“教與學中心”在教學策略上為教師們提供了詳盡的指導,內容涵蓋“如何撰寫教學大綱”“如何提升大規模講座課的管理和效果”“如何組織小組合作學習”“如何對學生開展形成性評價”等。[13]有了這些對學習規律的揭示以及對教學的詳盡指導,教師們才能在科學、合理的基礎上設計出自己的個性化課堂。

美國研究型大學在保護教師教學工作創造性、獨立性的同時,也奉行諸多教學規范。長此以往,美國研究型大學也形成了自己的教學文化,哈佛大學、斯坦福大學等高校屢屢成為本科教學改革的旗幟,堅守對本科教學質量的承諾。

(三)重視本科教學更應當提升教學在教師評價中的地位

研究美國大學教師的本科教學認知,最終還是為了求解眼下我國本科教學的質量難題。在當前我國高校的人事考核制度下,教師們的心思不可避免地游離在教學之外。

前文提到,美國教研型高校和研究型高校履行著不同的組織使命,教師評價中導向明確,教師們的學術工作也因而各有側重。反觀我國,在各種學科評估、大學排名及其背后高等教育資源分配的指揮棒作用下,我國很多地方本科院校、教學為主型院校都在模仿、復刻著研究型高校的教師評價制度,將“科研”“發表”的重要性置于“教學”之上。即便是教研型高校的教師們依然感到科研壓力巨大,教學上的付出無法為他們帶來物質和職稱晉升上的回報,導致高校教師們對教學事業的情感日漸淡薄。

另一方面,目前我國絕大多數高校在職稱評審中,對教學的考核僅限于是否完成工作量、是否出現教學事故;學生評教分數基本飄高,甚至成為師生共謀的工具;對教學事故的界定基本停留在維持教學秩序層面,并未涉及課堂教學質量、學生指導效果等核心層面。

重視本科教學,就應當重新思考如何讓教師的心思回歸課堂,最根本的保障是在教師評價制度中提升教學的地位,讓教學失職行為受到警誡、付出代價,讓教學優異的教師能夠切實獲得回報。

致謝

感謝加州大學河濱分校John Levin 教授對本研究的支持與指導!感謝外審專家提出的寶貴意見!

注釋

①“綜合性高校”指“教學與科研設施兼備的高等教育機構,一般包括授予碩博學位的研究生院、專業學院和授予學士學位的本科生院”。(SCHNEIDER M,DEANE K C.The University Next Door:What Is a Comprehensive University,Who Does It Educate,and Can It Survive?[M].New York,NY:Teachers College Press,2015.)盡管這類高校可能同樣擁有博士學位授予權,但其研究生教育規模、研究經費等往往遠不及研究型大學。以加州州立大學為例,它的首要使命是“推進、擴展知識、學習與文化,尤其在加州范圍內;為個體的心智、個性和職業發展提供機會”。(CSU.The Mission of the CSU[EB/OL].[2019-08-16].https://www2.calstate.edu/csu-system/about-the-csu/Pages/mission.aspx.)研究者認為,可以將美國綜合性高校與國內教研型高校相類比,以區別于研究型大學。

②受訪者此處采用的是卡內基高等教育機構分類中的說法,研究1型大學指獲得聯邦科研經費排名前50的、“非常側重于科學研究”的大學。(史靜寰,趙可,夏華.卡內基高等教育機構分類與美國的研究型大學[J].北京大學教育評論,2007(2):107-119.)