淺談洪水韌性城市實踐經驗

魏 云 方 遙

(南京工業大學建筑學院,江蘇南京 211816)

2020年入汛以來,我國南方城市經歷了多輪強降雨,多個地區發生了較嚴重的洪澇災害,造成百余人死亡或失蹤,洪水災害仍是濱水城市面臨的一大重要威脅,防洪治水已刻不容緩。多數城市期望借助防洪工程設施抵御洪水,但防洪工程會對河流生態系統造成破壞,埋下更大的洪水隱患。近年來,洪水風險管理出現了一種新的發展模式,即降低洪水風險、增強韌性[1]。

1 洪水韌性城市相關概念

1.1 韌性城市

最早的韌性思想是1973年C.S.Holling提出的“工程韌性”(engineering resilience),隨著研究系統逐漸復雜,不斷更正韌性的概念,韌性研究逐漸從自然生態學向人類生態學發展,逐漸演變為“生態韌性”(ecological resilience)以及“社會-生態韌性”(social-ecological resilience)[2-3]。20世紀90年代末,韌性理念被首次用于城市規劃領域,指城市和區域通過提前預防、緩沖,在面對不確定城市問題時確保自身正常運轉的能力。梅羅(Meerow)等人將韌性城市定義為:城市系統及其所有時空尺度的社會-生態-技術網絡受干擾時維持或及時恢復到所需功能,并適應變化和快速轉變限制當前或未來適應能力的系統[4]。

目前,有關韌性城市的探索主要集中在兩個方面:一個是城市系統應對特定威脅例如洪澇災害、地震,并及時恢復的能力——城市特定韌性;另一個是城市系統面對不確定性變化和干擾時維持自身結構和功能的整體能力——城市一般韌性[4]。本文主要研究對象是城市特定韌性中的洪水韌性。

1.2 洪水韌性城市

近年來,韌性理念在應對城市洪澇災害領域中愈發普及。廖桂賢[5]從工程韌性和生態韌性的角度解讀,認為強調“復雜的人與自然結合”的生態韌性更適合“源于河流與城市的交互作用”引發的都市洪災。楊江[6]認為,提升城市的洪水災害韌性,應當立足于保持冗余、社區參與、整體治理、智慧管理等重點方向,并針對性制定措施或明確目標,提出在城市“規劃-建設-運行”的過程中,從構建城市公共安全體系視角建設洪水韌性城市。常規的防洪措施在抵御洪水的同時將人與自然放在了對立面。洪水泛濫是一種自然過程,防洪工程設施將城市保護在干燥穩定的環境中,削弱了城市的洪水韌性,一旦出現超過設防標準的洪水,城市將完全失去應對能力。風險管理理念認為,利用防洪工程設施抵御洪水的本質是延緩洪水的災害,但會帶來更大災害。

21世紀以來,多個國家與國際組織積極推進韌性城市研究,例如美國洛克菲勒基金會資助建立的“百大韌性城市”項目;英國倫敦針對持續洪澇災害提出的《管理風險和增強韌性》適應規劃等。在防洪治水的理念、策略及措施上,國內外許多城市的經驗值得借鑒。

2 國外城市防洪治水經驗

2.1 荷蘭奈梅亨城

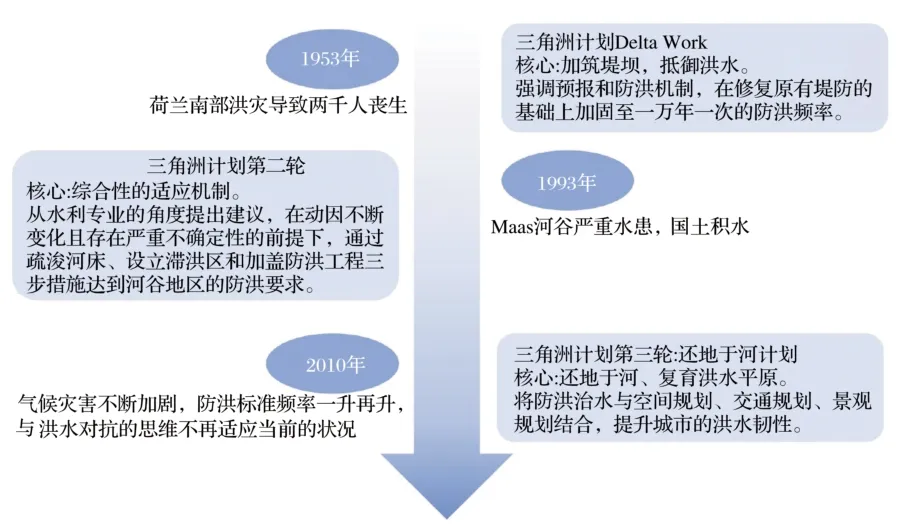

荷蘭被稱為“低地之國”,海岸線冗長,地勢低洼,近20%國土源于人工填海,國家長期面臨洪水風險。1953年以來,荷蘭政府開展了兩輪抗洪計劃,然而隨著全球變暖,海平面上升,特大暴雨與強降雨日益增多,氣候災害加劇,防洪標準頻率不斷提升,與洪水對抗的思維不再適應當前的狀況,在此背景下,荷蘭啟動了第三輪計劃:還地于河、與水共存。荷蘭防洪治水計劃歷程如圖1所示。

圖1 荷蘭防洪治水計劃歷程

“還地于河”計劃是一項龐大的河川流域計劃,奈梅亨城是“還地于河”計劃中施行“退堤”設計的典型城市。瓦爾河東西向穿越奈梅亨城,計劃將北岸堤壩向北遷移350 m,增加河流橫斷面,提高洪水承載力,降低水位峰值,在洪水來臨時提供更大的行水面積與蓄洪量。減少洪水風險的同時加大了城市南北城區溝通發展的難度。對此,“還地于河”計劃制定相應措施:

(1)對奈梅亨城交通系統進行梳理與整合,通過環形路網將城市整體銜接,保障了南北城區的基礎交通。(2)在考慮現行聚居情況的基礎上,對河道中的沙洲、島嶼進行整合、部分保留及改造。(3)為了促進跨河發展,計劃在河北岸與城市中心區之間建造一個加長島嶼并新建3座跨河橋梁,增加城市南北地區的聯系。(4)計劃在島上修建一處河流公園,強調人水共存空間,提高城市的洪水韌性。公園依據河流動力學原理設計了一些雨季可淹沒的人工橋、道路等,讓游人體驗河流的時序變化,并將考古和歷史元素融入設計中,提升城市形象,為城市帶來休閑、生態與美學價值。

奈梅亨河流公園規劃如圖2所示。

圖2 奈梅亨河流公園規劃平面圖

2.2 日本鶴見川流域

日本的治水對策多以河川流域為單位進行。鶴見川流域河道曲折,水流湍急,歷史上洪災頻發,快速的城鎮化進程更加劇了災害的發生。為此,日本有關部門采取了全流域綜合整治策略,以恢復流域本身的蓄水滯洪能力,主要措施分為河流對策與流域對策兩大類。

(1)河流對策。包括河道疏浚、建立多功能滯洪區與地下調洪水庫三方面。通過拓寬河道、挖掘泥沙提升河道斷面的徑流量,升級改造堤防與護岸防止洪水決堤泛濫。同時,在橫濱市修建一處多功能滯洪區,洪水來臨時可以削減洪峰流量,減少下游洪災威脅。滯洪區四周有體育館與河邊公園圍繞,必要時公園可以成為滯洪場所。此外,提高地下排水設施的容量與密度,洪峰來臨時暫時儲存過量洪水,洪水消退時再通過水泵抽出引入河道,降低城市內澇風險。鶴見川流域多功能滯洪區平面圖如圖3所示。

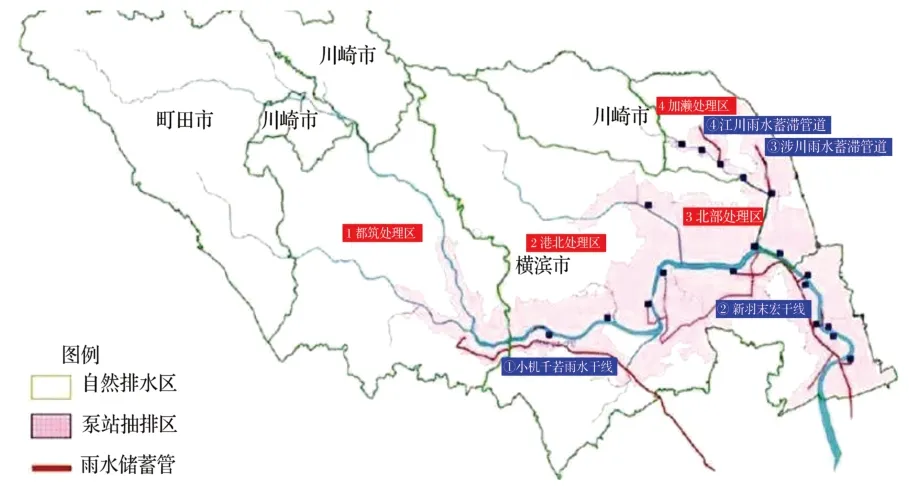

圖3 鶴見川流域多功能滯洪區平面圖

(2)流域對策。流域對策將整個鶴見川流域劃分為三類:持水區、滯洪區與低洼區,并分別制定了相應對策。持水區要求保護森林、植被與農田,設立蓄洪池,非災時可用作公共空間,災時用以儲蓄雨水。在城市地面使用滲透鋪裝與雨水收集、下滲、利用設施,例如雨水箱與下滲井。滯洪區明令禁止城市開發建設活動,保證滯洪區的洪水容納能力。低洼區增加排水與蓄洪設施,結合景觀建設雨水花園、防災水庫等。鶴見川流域地下蓄洪管道分布如圖4所示。

圖4 鶴見川流域地下蓄洪管道分布圖

3 我國城市防洪治水經驗

長江是世界水能第一大河,無數個依托長江而生的城市在享受沃腴土地的同時也遭受著洪澇災害。由于工業化、城鎮化的快速進展,長江上游堤壩不斷加高,武漢與河流的共生關系受到阻斷[7]。為了減輕洪澇災害,恢復生物多樣性,連接斷裂的濱江環境,武漢市在長江文明之心總體規劃中提出建設長江主軸濱水公園。

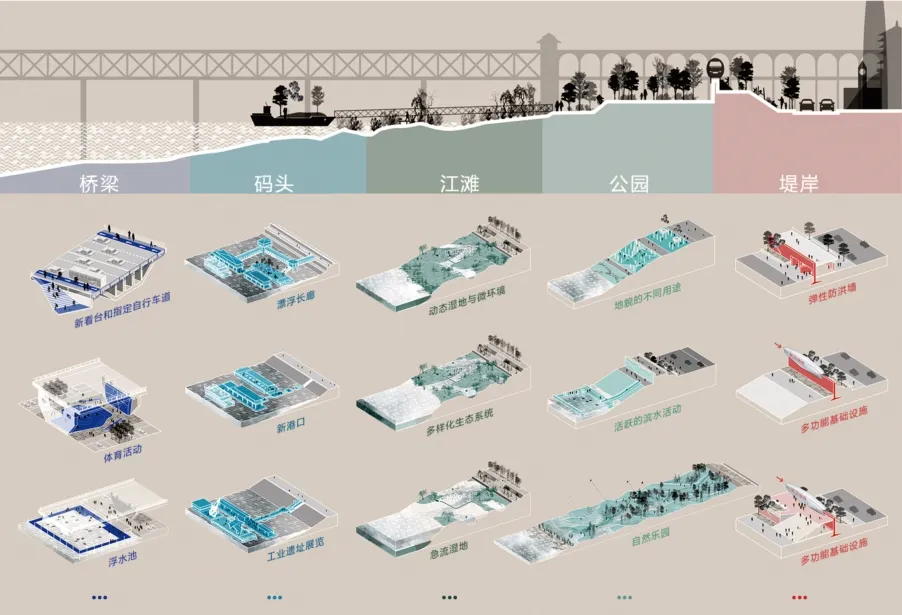

河流文化在武漢已經根深蒂固,盡管洪澇頻發,但人們仍然樂于光顧河畔公園,享受親水空間的樂趣。為了弘揚河流文化,規劃改變了以往一味抵御洪水的做法,引水入灘,將流動的洪水作為景觀的基本元素,使得公園濱河景觀隨著長江水的季節性漲落發揮不同的功能,為游客提供動態的休閑娛樂體驗。

規劃疏浚河道并對河漫灘的地形進行處理,營造生態環境復雜多樣的濕地和微型棲息地,結合水位變化種植豐富的植被以保持水土,為不同高度的水位設計不同的空間使用方式。水位較低時,河床作為供游客漫步的草叢,為游客提供豐富的休閑空間,堤岸與河漫灘均可供游客深入體驗;中水位時,河漫灘允許被部分淹沒,營造別樣的濱水景觀,為野生動物提供棲息地,濕地中提前預留的分洪渠更可以成為劃船等游樂項目的絕佳場所,提供豐富多樣的水上活動;洪水來臨時,防洪墻以下被淹沒,活動場地被河流兼并,濕地積蓄洪水帶來的營養豐富的沉積物,河灘成為野生動物的棲息地,為城市提供生態功能。

武漢長江主軸濱水公園設計概念分析如圖5所示。

圖5 武漢長江主軸濱水公園設計概念分析圖

4 洪水韌性城市經驗借鑒與總結

隨著人類活動對山川、河流及氣候條件的影響不斷擴大,洪澇災害愈發惡化。近百年來,“與洪水為伴”(living with floods)的理念不斷被多個國家采納、實踐,也為我國洪水韌性城市實踐工作提供了借鑒意義:

(1)為洪水預留緩沖空間。洪水風險具有不確定性,在對河道進行設計和處理時應為可能到來的洪水預留彈性波動空間,在保證河流生態系統能夠正常循環的前提下增加洪泛平原,允許洪水適度淹沒,例如河流緩沖帶的綠地、濕地、農田等。

(2)提高濱水綠地多樣性。濱水綠地是水的重要載體之一,不僅可以保持水土,還可以被河流容納,提高河流的承載力。《上海市河道規劃設計導則》提出對河道規劃的統籌范圍由“水域本體”向“水陸統籌”轉變,關注水岸聯動、水綠交融、水田交錯[8]。不能將濱水綠地簡單視為水域與城鎮的分割線、緩沖帶,應當在保護濱水地帶生態系統與生物多樣性的同時,將濱水綠地與城市綠地相連,成為城市生態網絡的毛細血管。

(3)提高濱水設施多樣性。我國目前對濱水岸線的處理仍比較單一均質化,嚴守“建筑退界”要求,割離了水與人的活動。因此,在濱水設施方面,可以增加與水的互動,允許“臨水”與“望水”,如休閑碼頭、水上表演等功能。

(4)將治水工作與其他專業結合。治水工作需要考慮的不僅是水利工程,更要結合空間規劃、交通、景觀等方面的專業知識,制定更生態、更宜居的措施。從政策角度改變人們對于山川河流的不當利用;從設計角度,在水利設施的保障下將洪水融入城市空間,提高城市應對水患的能力,與洪水和諧共處,與自然和諧共存。