“X俠”構式的演化與認知機制*

楊煜婷 劉 宇

(1.成都大學 外國語學院,四川 成都 610106;2.西南交通大學 人文學院,四川 成都 611756)

Goldberg的構式語法理論認為,構式是形式—意義的對應體,是語言的基本單位。她將構式定義為:“C是一個構式,當且僅當C是一個形式—意義的配對

根據Goldberg對構式的定義,現代漢語中類似“蜘蛛俠”“鋼鐵俠”“蝙蝠俠”“背鍋俠”“接盤俠”“鍵盤俠”“甩鍋俠”等的“X俠”表達式,符合“形式或意義不能從構式本身的組成成分或者其他已有構式推出”這一條件,所以“X俠”可看作構式。例如,“背鍋俠”的意思既不完全等同于“背鍋”,也不是“背鍋”和“俠”的簡單相加,而是大于“背鍋”和“俠”的語義和話語功能之和。它表示“一個人或物并不是造成某種后果的原因,卻要為別人承擔過錯”,也表示了說話者“對承擔后果的人的同情,認為事情另有他因”“替別人承擔責任的義氣”等語義。

在此基礎上,文章將進一步探討“X俠”構式形成的路徑、句法特征、語用環境,最后將解釋“X俠”構式形成的認知機制。

一、“X俠”構式演化的多元路徑

“X俠”構式在現代漢語中的使用頻率越來越高,目前已經成為一種流行語。從不流行到流行,“X俠”經歷了一些演化的過程,影響該過程的主要有三個因素,包括“俠”字字形體勢的演變、“俠”的語素化、語言接觸和語用類推與擴展。

(一)“俠”字字形體勢構造及文學作品對“俠”者形象的塑造

談到“X俠”構式的演化問題,要先從“俠”字的演變說起。因為“俠”字字形體勢的演變以及中國傳統文化中對“俠”者形象的構造,共同構成了“X俠”構式語義基礎。

除了“俠”字字形體勢的演變,中國經典文學作品中對“俠”者形象的塑造也對“X俠”構式的形成產生了影響,如《史記》和《漢書》專門為游俠立傳。《史記·游俠列傳》中記錄了“專趨人之急,甚己之私”的朱家、“以俠聞,喜劍”的田仲、“以德報怨,厚施而薄望,然其自喜為俠益甚”的郭解等。[5]3181-3189又如《紅樓夢》第二十四回“醉金剛輕財尚義俠,癡女兒遺帕惹相思”中刻畫的倪二這樣一個輕財利、尚義俠的市井之徒。[6]319-333從這些人物形象的塑造中可以看到,“俠”具有武功高強、伸張正義、勇于承擔責任、具有犧牲精神、除暴安良、有恩必報、不畏權貴等特征。

可以說,從“俠”字字形字義到歷史文學作品中“俠者”形象的呈現,共同賦予了“俠”的語義內涵。

(二)“俠”的語素化過程:從古代漢語到現代漢語

“俠”具有的分類/類屬功能是其能夠語素化的一個重要語義基礎。下面簡單描寫其語素化的過程。

利用BCC的古代漢語語料庫[7]檢索,我們發現在古代漢語文言語體中,“X”的典型范疇為動詞、數詞、分類詞、形容詞等,如例[1]—[2];“俠”也可以被少數的幾個否定詞否定,如例[3]中,“非義非俠”的意思是“不是義士,也不是俠者”,這里的否定詞“非”在語義選擇上具有限制性:它表達了否定判斷“不是俠這一類的人”,進一步凸顯了“俠”的分類功能,為“俠”的語素化做好了語義上的準備。

[1]夫離法者罪,而諸先生以文學取;犯禁者誅,而群俠以私劍養。(《韓非子·五蠹》)

[2]升高樓,臨大路,設樂陳酒,積博其上,游俠相隨而行樓下。(《淮南子·人間訓》)

[3]于燕公以儒家子,逢時擾攘,不持士范,非義非俠,健者不為,末涂淪躓,固其宜矣。(《舊唐書·王智興傳》)

“俠”前出現數詞、形容詞等的用法較為穩固,直到現代漢語中仍然使用,如“七俠五義”“女俠”“大俠”等等。目前還未檢索到古代漢語文言語體中“NP+俠”的用例。①

到了現代漢語中,“俠”的構詞能力大大提升,典型特征是“俠”前也能使用名詞了,這是和古代漢語文言語體中極為不同的一種現象,如例[4]—[7]:

[4]記者了解到,此前一名叫薩瓦利亞的國際游客來中國旅行時,在北京西站碰到換票的麻煩,不通漢語的他幸虧了“雷鋒俠”們提供英文服務。(《人民日報》2016年10月19日)

[5]學術翻譯“枯燥”艱辛,直接影響面小,非“獨行俠”不能堅守。(《人民日報:海外版》2017年05月11日)

[6]經濟發展了,主要領導邀功升遷,東窗事發了,環保部門常常成為“背鍋俠”。(《人民日報》2017年02月20日)

[7]既不能單純把城鎮化作為應對經濟下行的靈丹妙藥,更不能把農民工視作激活房地產市場的“接盤俠”。(《人民日報》2016年05月16日)

需要指出的是,“VP+俠”從近代漢語到現代漢語的發展為我們提示了“俠”語素化的演變軌跡:

[8]金眼雕、伍氏三雄、邱明月住在東里間,幾個小孩在當中間。左旁帳房是追風俠劉云父子,右邊是千里獨行俠。(《彭公案》)

[9]馬玉龍跟獨行俠各通了姓名,給眾人引見了,一同徑奔火焰山。(《彭公案》)

[10]他深有感觸地說:“改革者不是單干戶、獨行俠,群眾才是‘三頭六臂。’”(《人民日報》1985年01月09日)

例[8]—[9]均來自同一部清代話本小說《彭公案》,“千里獨行俠”與“獨行俠”的唯一區別是:是否有“千里”去修飾“獨行”,例[9]雖然省略了“千里”,但是其語義依然是“千里獨行”。例[9]還提示了一點:近代漢語中“獨行俠”是VP+N的偏正結構,具有名詞性,這種名詞性允許NP進入“X俠”之中,對“NP+俠”的形成提供了結構基礎。在例[10]中,“獨行俠”并沒有例[8]—[9]中“千里”的語義基礎,這里的“俠”其實是一種語素化的成分。也就是說,現代漢語意義上的“獨行俠”就是指獨來獨往的人,明清話本小說中的“獨行俠”其實是“千里獨行俠”的縮略形式,語義上比現代的要窄一些。清代話本小說里強調的是長距離中獨來獨往,而現代漢語意義里不強調距離長。這種語義上的范疇擴展可作為“X俠”歷時演變的證據。

實際上,“俠”的語素化過程提示了它演化的內部動因:語義上,“俠”具有分類/類屬功能,可以指稱一類人;語法結構上,“X”經歷了VP到NP的過渡,這種變化又促使“俠”在語義上進行范疇擴展,使“俠”具有了語素的功能。

綜上,中古漢語中的“否定詞+俠”為“X俠”的演變提供了語義基礎,近代漢語中的“獨行俠”為“X俠”的演變提供了結構基礎,這種語義與結構上的演變共同為“X俠”構式的演化奠定了基礎。

(三)語言接觸、語用類推與擴展:“俠”語素化的外部動因

“X俠”較強的能產性還與基于語用的強勢類推和擴展有關。有了“俠”作為語素化成分的基礎,再加上20世紀80年代從日語中直接借形而來的“火車俠”動漫名稱,以及21世紀以來“蝙蝠俠”“青蜂俠”等譯名的推波助瀾,“俠”的較強組合能力與較高能產性形成“X俠”詞族,這無疑是受到語言類推機制的影響。首先是偏正結構的類推,如“高鐵俠”“鍵盤俠”等;再有就是動賓結構的類推,如“接盤俠”“甩鍋俠”等。

需要注意的是,現在已經有了諸如喵俠、咕咕俠等變項“X”為擬聲詞的“俠”字構式(如例[11]—[12],下標i表示其前的名詞是同指關系,下同),各種新媒體上也有字母或者數字加俠的構詞,這無疑是“俠”語素化的又一力證。

[11]一起來體驗這樣帶著跳動音符的劇情發展,讓我們和喵大俠i一起來面對“世惡”吧!喵俠i的問世,是拯救世界的開端、是人性火種的點亮、是牽動你我笑神經的可愛詼諧。(騰訊動漫)

[12]聽說過鋼鐵俠、蜘蛛俠、煎餅俠,那你見過咕咕俠嗎?(《三湘都市報》2017年12月25日)

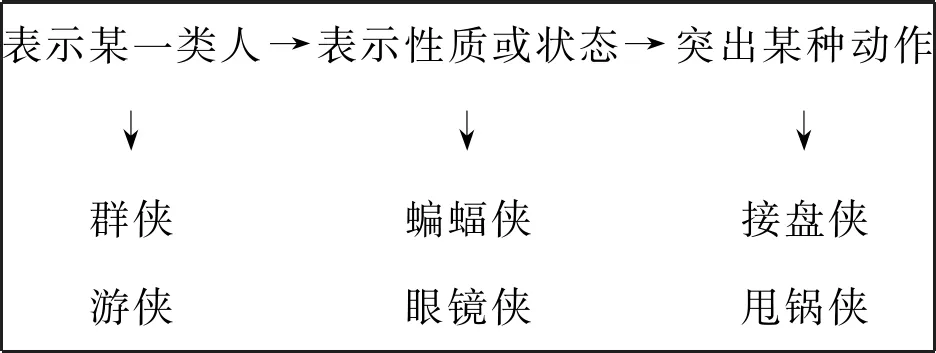

在基于語用的擴展中,可以發現“X俠”構式語義焦點的變化,如圖1。這種變化實際上體現了“X俠”構式中“X”成分的特征,我們將在下一節詳細討論。

表示某一類人→表示性質或狀態→突出某種動作↓↓↓群俠蝙蝠俠接盤俠游俠眼鏡俠甩鍋俠

二、“X俠”構式的成分特征、句法功能及語用環境

(一)“X俠”構式的成分特征

在“X俠”構式中,“俠”為構式中的固定成分,變項“X”的主要作用是突出描述對象或對象所代表的性狀特征。從BCC語料庫中,我們發現變項“X”主要有兩個方面的特征:以雙音節詞為主,但對單音節詞、多音節形式有較大的包容性;以名詞為主,少數為動詞或動賓結構。

1.變項“X”多為單音節詞和雙音節詞,少數為多音節形式

以BCC語料庫下的報刊庫中收集到的917條關于“X俠”的語料為例,其中“X”為單音節的有326例,占35.6%;雙音節有404例,占44%;三音節形式有187例,占20.4%。其中,單音節詞如[13]—[14]中的“棋俠”“女俠”等。三音節形式如[15]—[16]中的“鐵甲奇俠”“古裝少俠”,這種多音節形式一般是偏正結構嵌套形成的。

[13]在貴陽人民廣場,2001張棋桌將鋪滿整個道路,組成巨大的“2001中國貴陽”字樣,共有4002名“棋俠”從容對弈。(《人民日報》2001年08月10日)

[14]255人入選“四川好人”——“救水女俠”吳永秀(《人民日報》2014年02月14日)

[15]“‘鐵甲奇俠’新項目促使今年春節赴迪士尼的廣東游客同比增長超過兩成”。(《人民日報:海外版》2017年03月16日)

[16]《三少爺的劍》《少年黃飛鴻》等電視劇的播出,使人們記住了這位“古裝少俠”。(《人民日報:海外版》2003年02月14日)

變項“X”以雙音節詞居多,如[17]—[19]中的“光盤俠”“騎行俠”“閃電俠”等。

[17]陜西師范大學后勤第一集團總經理路正社告訴記者:“學校里的‘剩男剩女’越來越少,‘光盤俠’越來越多。”(《人民日報》2017年05月27日)

[18]智能裝備讓“騎行俠”更酷,近來,世界各地的“愛瘋”一族,為顯示自己的高品位,不惜徹夜排隊,爭先恐后地入手首發的iPhone6。(《人民日報:海外版》2014年09月25日)

[19]巴西男子遭雷擊成“閃電俠”(微博)

2.變項“X”多為名詞,少數為動詞或動賓結構

(1)變項為名詞

可以根據名詞的生命度分為有生名詞(如例[20]—[21])和無生名詞(如例[22]—[24])兩類。

[20]在濟南從事高空外墻作業的4個“蜘蛛俠”——朱德貴、李世增、婁長民和劉春明成了紅人。(《人民日報》2016年11月30日)

[21]但我看到她穿了一件和以前都不相同的戰袍出現,把自己打扮得像個蝙蝠俠,抑或是個超人。(《人民日報》2000年09月26日)

[22]“動力外骨骼”則有望把人變成“鋼鐵俠”(《人民日報:海外版》2016年07月20日)

[23]“機械俠”如何顯神威?近幾年,越來越多的“機械俠”馳騁在廣袤的田間地頭。(《人民日報》2017年11月19日)

[24]該車是四輪驅動的,確實是金剛俠。(微博)

無生名詞能進入“X俠”構式的原因是“俠”賦予了整個構式以生命力,即便是沒有生命的名詞進入構式,也被賦予了生命。②

(2)變項為動詞或動賓結構

如例[25]—[27]中出現的“遛鳥俠”“直播俠”“躲避俠”等。我們發現這些構式多在微博等新媒體中使用,這里應該是擴展的開始。此時,“X俠”構式義為“做某件事的人”,“俠”的本義有所淡化,這里的“俠”就具有了類詞綴的功能。

[25]徒步過程,在橋頭樹林附近遇見傳說的“遛鳥俠”。(微博)

[26]化身直播俠,致力于懲治在聊天室閑聊的情況。(微博)

[27]在距《躲避俠》最后一次更新整整一年的時候,一個突如其來的消息讓眾多玩家興奮不已。(微博)

(二)“X俠”構式的形態句法功能:指稱

構式“X俠”的句法功能相對簡單,在句中主要充當賓語,也可充當主語或定語。其中,“X俠”構式的典型句法環境是充當賓語,用來表示在說話人看來,主語所指稱的主體與“X俠”在形狀或特征上相似程度很高,如上文例[20]—[22]等。充當主語是名詞或名詞性結構常見的句法功能,而在語料中只能找到較少的“X俠”構式出現在主語位置的用法。例[28]中的“蜘蛛俠”充當主語,它不經移位而直接生成,控制著同指名詞(用下標i表示同指)“阿蘭”的刪除:

[28]阿蘭i再向上爬,就要進入云端里了。遠遠的,“蜘蛛俠i”像一只小螞蟻在絕壁上移動。(《人民日報:海外版》2002年09月16日)

少部分“X俠”構式在句中充當定語,用來說明主語的特征,有了形容詞的功能,如例[29]:

[29]說起大學生運動員,百米飛人“眼鏡俠”胡凱無疑是代表之一。(《人民日報:海外版》2016年02月24日)

處于賓語、主語等位置上的“X俠”,基本是通過光桿形式來實現形態句法操作上的指稱功能。

(三)構式“X俠”的語用環境

“X俠”構式代表了說話人對某人或某物的一種看法。這種評價是說話人的一種主觀評價,并不一定基于客觀現實。基于語料,我們將“X俠”的構式義概括為:“愛打抱不平、伸張正義、具有奉獻精神的一類人”,這是“X俠”構式的典型構式義的具體體現。顯然,這類常用于贊揚的語氣。隨著語言使用環境的變化,該構式使用頻率增高,構式義開始引申,常表示說話人對某一類人的諷刺或是同情,或是事物性名詞因進入“X俠”構式而被賦予生命力,用以突出該物所具有的某種特征,如“背鍋俠”“接盤俠”等用法,這些是“X俠”構式的非典型構式義的具體表現,常用于嘲諷、抨擊的語用環境。分析語料發現,褒義用法遠多于貶義用法。

褒貶是一種主觀性的表達,這種主觀性的評價功能和語用似乎是有先后的。在語料中,我們可以發現一個由褒到貶的連續統(不是演化路徑,因為中性義的產生是相當晚近的事了):

雷鋒俠>蜘蛛俠、鋼鐵俠>眼鏡俠>接盤俠>鍵盤俠>遛鳥俠

需要指出,“鍵盤俠”是一個連續統內的典型詞,因為它在極短的演化時間內完整展現了主觀性評價由貶義(例[30]—[31])到中性(例[32])再到褒義(例[33])的過程:

[30]就像有人在網上諷刺的“鍵盤俠”一樣,遇事置身事外,網上義憤填膺,這種“分裂”,無助于健康社會風氣的養成,也無助于走出“見義不為”的困局,更難以形成集體震懾不法的力量。(《人民日報》2014年6月4日)

[31]讓學問真正入腦,不當知識的“鍵盤俠”,所謂“秀才不出門,盡知天下事”,才更有意義。(《人民日報》2016年1月13日)

[32]北京市朝陽區一家上千員工的單位,大多數人都在食堂解決一日三餐。該單位員工多數是電腦前的“鍵盤俠”。最近員工體檢查出的毛病,排名第一是脂肪肝,不少人是脂肪肝前兆——肝區脂質沉積。這是因為在食堂吃得太油太咸,再加久坐缺乏運動,很容易患上脂肪肝、高血脂等新“職業病”。(《人民日報》2016年8月26日)

[33]這是一場電腦前的戰爭,他們是真正的鍵盤俠:賽博作戰中心的軍人。(搜狐網2020年3月20日)

三、“X俠”構式的認知機制

20世紀80年代中期,認知語言學家吉爾斯·福康涅(Gilles Fauconnier)和馬克·特納(Mark Turner)提出了概念整合理論(conceptual blending theory)。該理論發展于Fauconnier提出的心理空間理論。[8]151心理空間指“人們思考或談話時為局部的理解或行為而構建的小的概念組合”[9]14,由輸入空間1(input space Ⅰ)、輸入空間2(input space Ⅱ)、類屬空間(Generic Space)和整合空間(Blending space)四個空間組成(如圖2所示)。四個空間通過映射產生關聯,構成了一個概念合成網絡。認知主體有選擇地從兩個輸入空間提取部分信息,進行匹配、映射,進入合成空間。跨空間映射的基礎是兩個空間之間的重要關系,比如同一性、原因—結果等。在整合過程中,相關認知域被激活,詞語的意義不再完全來自各自組成部分的意義,而是包括了創生結構(emergent structure),整合即在創生結構中運行(running the blend)與生發(elaboration)。這與心理學中的完形理論相似,即任何信息元素的改變都將影響整體以及各部分本來的特性,整體大于或不等于部分的總和。簡言之,概念整合理論核心是指將兩個或兩個以上空間中的部分結構整合為合成空間中的創生結構。

圖2 概念整合

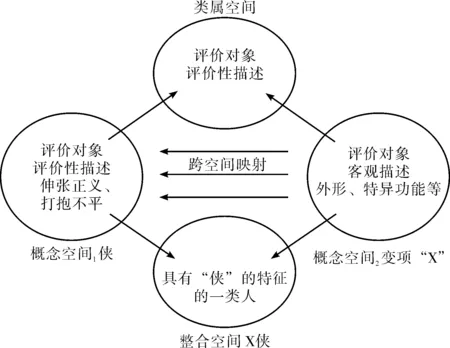

我們認為“X俠”構式的形成是變項構成的概念空間與“俠”構成的概念空間整合的結果。黃婉童認為,概念整合可分為單向型和雙向型概念整合網絡兩類。單項型中兩個輸入空間的地位和功能是不對等的,一個概念空間提供組織框架及角色,另一個提供與該組織框架相對應的值;雙向型認為兩個輸入空間分別具有各自組織框架,在語境、社會背景等因素的制約下投射到合成空間形成一個創生結構。[10]我們認為“X俠”構式的生成機制既有單向型概念整合,又有雙向型概念整合。“俠”構成的空間和變項構成的空間分別提供框架和角色,基于同一性或相似性因素,發生投射,最后整合到合成空間。

(一)“X俠”的單向型概念整合

當“X俠”構式中變項為名詞,表示有某種特征的一類人時,其生成機制為單向型概念整合,其整合圖式如圖3。輸入空間1是“俠”的概念空間,包括評價對象、對對象的評價性描述等因素。輸入空間2是變項構成的概念域,包括評價對象,以及對評價對象的外形或特異功能等的客觀描述。以“蜘蛛俠”“眼鏡俠”“金剛俠”“閃電俠”等為例,“蜘蛛”“眼鏡”凸顯了指稱對象的外形特征,“金剛”“閃電”凸顯了指稱對象的特異功能。在轉喻作用機制下,“蜘蛛”“眼鏡”“金剛”“閃電”分別指代了具有這些外形或特征的對象。兩個概念空間中的共同元素“評價對象”“對對象的描述”進入類屬空間,輸入空間2中指稱的對象映射到輸入空間1中,輸入空間2為輸入空間1中的“俠”賦予了一個具體的對象。同時,兩個輸入空間的元素向合成空間進行選擇性投射,最后形成對評價對象“俠”的外形等的具體描述。

圖3 “X俠”構式的單向型概念整合

(二)“X俠”的雙向型概念整合

除了單向型概念整合,“X俠”構式的形成機制更多是雙向型概念整合。當變項成分是動詞或動賓短語時,生成機制為雙向型概念整合。

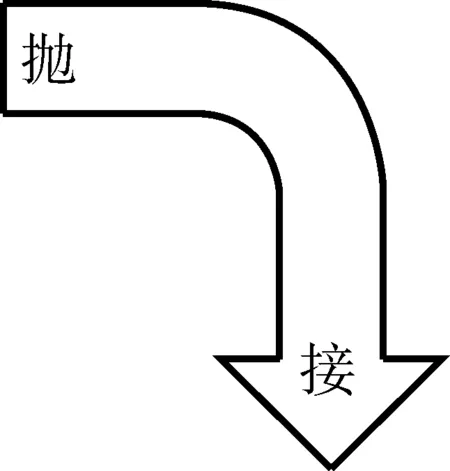

1.“接盤俠”

“接盤”原是股票用語,指買進莊家拋出的股票。“一拋一接”展示了路徑圖示(如圖4),拋在高位,接在低位,體現出“高為好,低為不好”這一隱喻。

圖4 “接盤”的路徑圖示

在隱喻機制作用下,“買賣股票”這一事件概念的結構投射到“男性找女朋友”這一事件概念結構中。“接盤”投射的目標域為某一類女性,這類女性被物化,就像拋出的股票一樣,被認為是貶值的事物。因為被拋棄的女性與被拋股票有相似性——“貶值”,于是“接盤俠”便有了“老實巴交的男性接受了一位情史豐富的女性作為自己對象”的用法。在語料中發現,“接盤”的語義進一步泛化,“接盤俠”不僅用在男女感情上,逐漸泛指被迫承擔別人不愿意承擔的其他東西。如例[34]中,“接盤”投射的目標域成了房地產市場。在“接盤”的各個引申義中,都包含著如圖4所示的路徑圖示。

[34]當前社會上有一種看法認為,加快農民工市民化,是要讓農民工當房地產市場的“接盤俠”。(《人民日報:海外版》2016年06月06日)

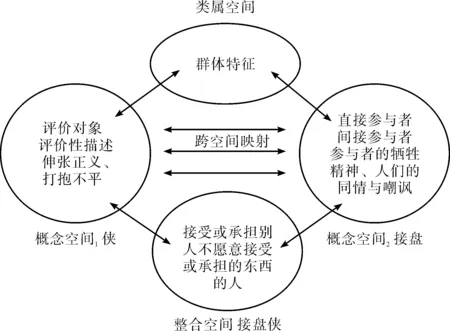

根據概念整合理論,“接盤”和“俠”分別構成了概念空間1和概念空間2(見圖5)。概念空間2構建了“接盤”這一事件域,讀者被喚起關于“接盤”事件框架:直接參與者、間接參與者、參與結果、接受者的犧牲精神以及人們對這一事件表現出的同情、嘲諷等心理。這里的“接受者的犧牲”“人們對這件事表現出的心理”等成分并不是“接盤”這個概念空間本身所有的,而是隱喻機制發揮作用的結果。該結果逐漸被認知主體接受,最終得以留存并成為認知主體心智中有關“接盤”域的成分之一。同時,概念空間1被激活,“俠”的概念框架被喚起:被救濟的人、不畏困難、權力、具有犧牲精神、勇于承擔責任,救濟別人的人等。“俠”構成的框架之所以具有這些特征,這是人們以文學作品、影視中塑造的人物形象為基礎進行認知建構的結果。兩個概念空間在“犧牲精神”這一元素上展現出了同一性,這一共同的抽象成分被投射到類屬空間,從而激發兩個輸入空間的跨空間映射,最后形成“接盤俠”這一整合空間(如圖5所示)。

圖5 “接盤俠”概念整合

2.“鍵盤俠”

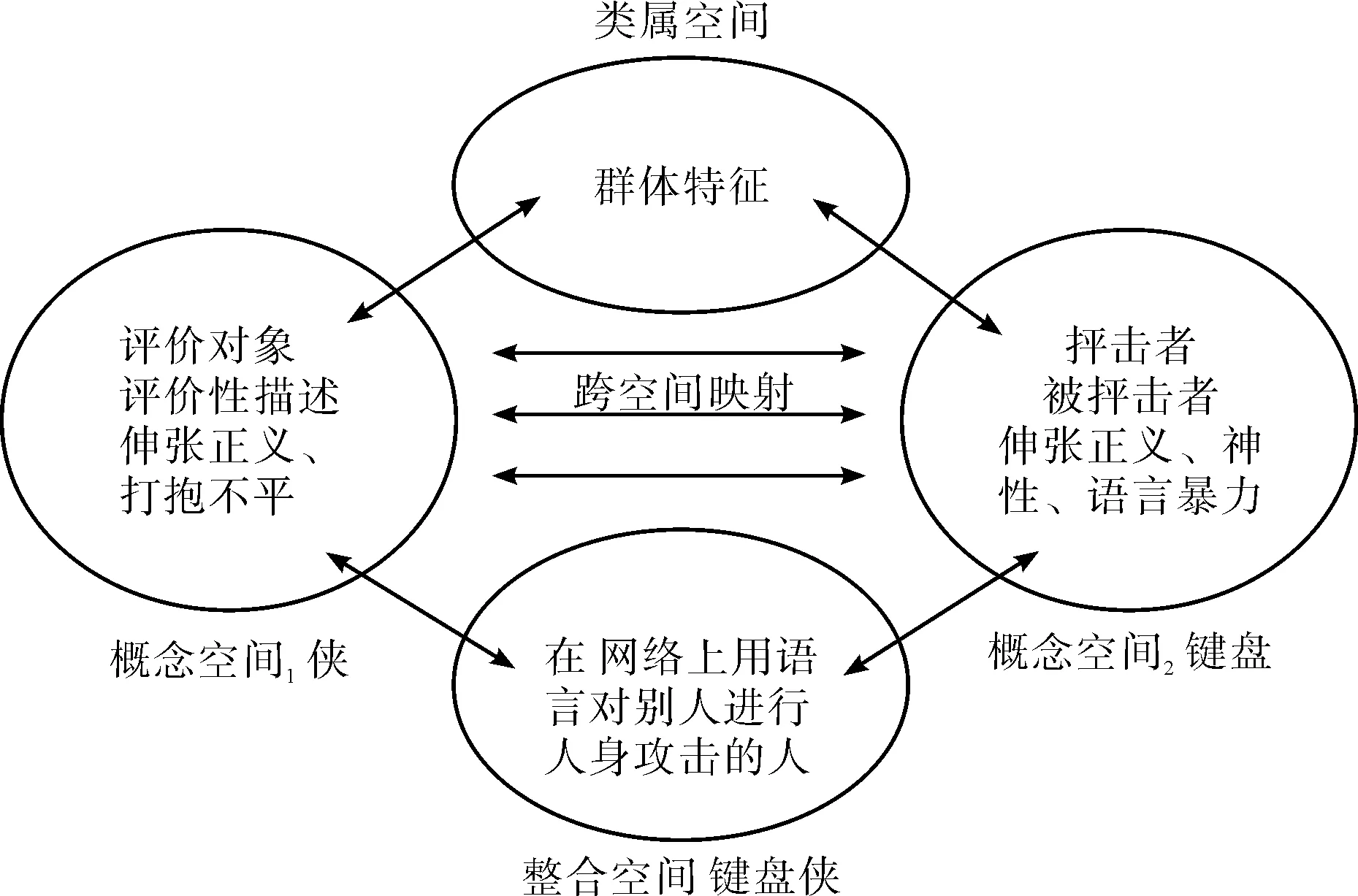

“鍵盤”和“俠”構成兩個概念空間(見圖6)。“鍵盤”構成的空間激活了一個框架,這個框架會喚起一個網絡環境,包括互聯網、敲鍵盤、網民等因素。影視作品中所呈現的“俠”常以蒙面形象出現。中國武俠劇中“俠”多以黑面罩遮住全臉,西方影視作品中刻畫的“蜘蛛俠”“鋼鐵俠”等多用面具遮住眼睛。總之,“俠”的概念空間可激活讀者腦中一個蒙面人形象。戴著蒙面的俠客跟在電腦屏幕背后的網民一樣,具有神秘性。神秘性便是兩個概念空間之間的相似性。再者,從前文已知,“俠者”是具有武力,好舞刀弄劍的一群人。這種暴力行為跟躲在電腦屏幕后,打著伸張正義的幌子,在互聯網上說一些人前不敢說的話,對人進行語言暴力的行為有相似之處。看似針砭時弊,揭露社會丑惡,引發社會民眾的廣泛關注,實則可能是混淆視聽,博取眼球,擾亂網絡秩序。從這個層面看,這種“伸張正義”的行為跟愛打抱不平但可能不顧社會規則的俠者行為具有相似性。基于“神秘性”“暴力”“伸張正義”這幾個相似性特征,“鍵盤”構成的概念空間與“俠”構成的概念空間發生映射,整合出了“鍵盤俠”這一整合空間。

圖6 “鍵盤俠”概念整合

3.“甩鍋俠”

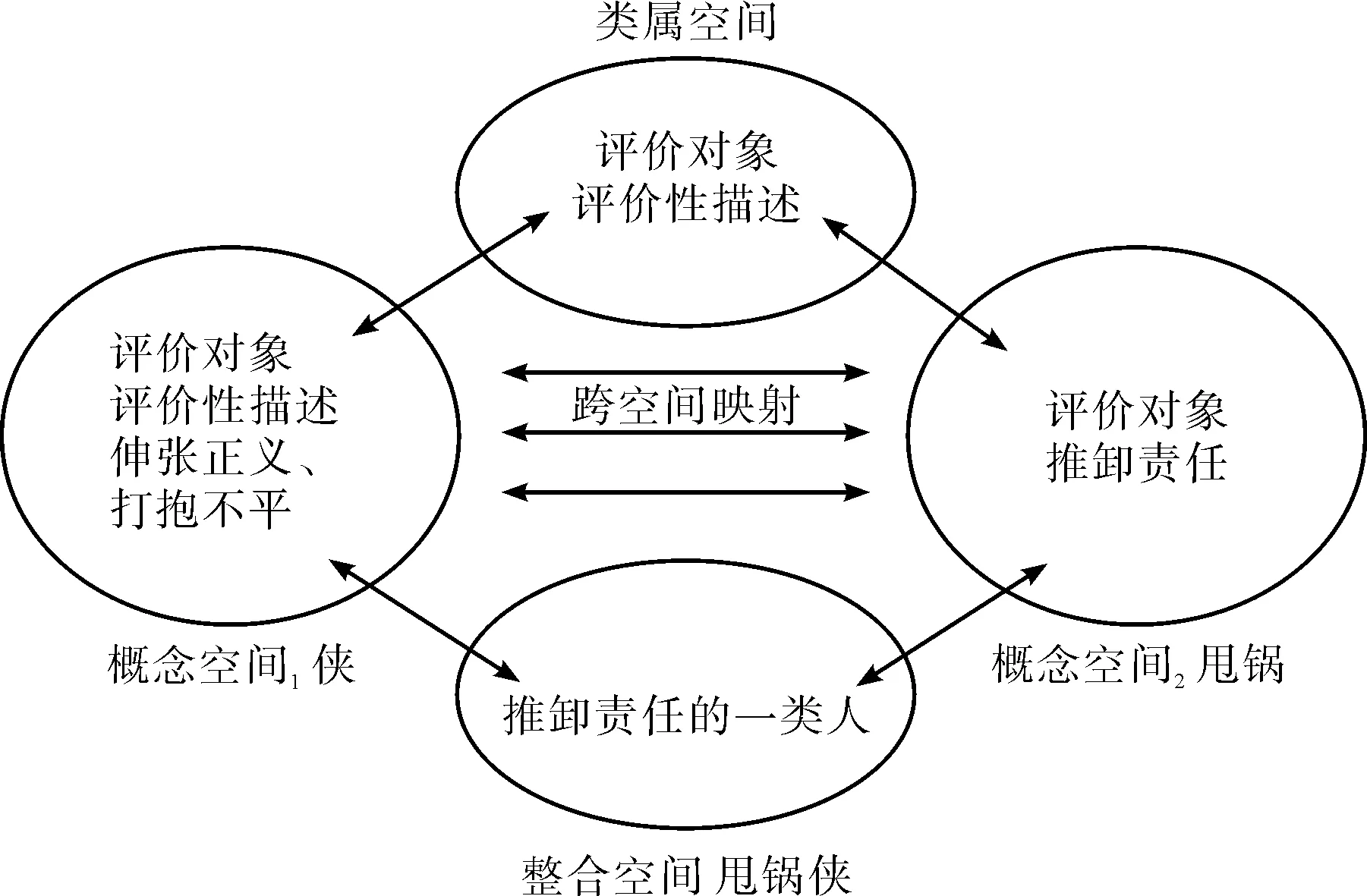

“甩鍋”構建了一個概念空間,包括一個事件框架,包括鍋、甩鍋的人、接鍋的人等因素。在這個框架中,會激活一個背景知識:古時候人們行軍打仗,條件艱苦,長途跋涉需要有做飯的人,因此要帶著鍋等炊具一起上路。由于鍋比較大,而且還比較黑,所以背鍋算是一件費力的苦差事。在隱喻機制作用下,“鍋”被投射到“繁重的任務”這一目標域中,“甩鍋”則用來表示“擺脫責任”。“甩鍋”和“俠”構成的概念空間均含有“評價對象”,有了映射的基礎,形成了“甩鍋俠”這一整合空間,見圖7。

圖7 “甩鍋俠”概念整合

從以上“接盤俠”“鍵盤俠”“甩鍋俠”等構式的意義建構過程可以看出:“X俠”構式的形成是具有認知理據的,是一個概念空間投射到另一個概念空間,最后整合到合成空間生成創生結構的結果。由于變項的不同,兩個概念空間之間的映射方向也不同,可以是單向型映射,也可以是雙向型映射。同時,可以看出“X俠”構式義的在線生成過程也受到文學、影視作品等非語言認知因素的影響,這些因素會制約概念空間之間元素的映射和選擇。

四、結語

文章分析了“X俠”構式的典型構式義及非典型構式義、演化機制、形態句法功能、語用環境以及構式形成的認知機制。這種認知機制表現為單向型概念整合和雙向型概念整合,“俠”構成的空間和變項“X”構成的空間分別提供框架和角色,基于同一性或相似性因素發生投射,最后整合到合成空間。“X俠”構式看起來表面相同,實際上存在著不同的認知上的概念整合,以往的同類研究往往忽略了這種隱含的機制。本文的研究可以對類似構式的分析提供一種更加深入、細化的思路,同時還可以對類似的“X+N”結構(尤其是當今這種新詞、流行詞語盛行的類似結構)的觀察提供一種有價值的視角。最后需要指出的是,從目前的語料來看,隨著“X俠”構式使用頻率的增高,“俠”已經有了類似語素的構詞功能,這說明它正在成為構詞后綴的路徑上了。

注釋:

①需要注意,以下五例“NP+之+俠”不屬于我們定義的“X”俠構式的范圍。

②例[20]-[22]中的“蜘蛛俠”(spider man)、“鋼鐵俠”(iron man)、“蝙蝠俠”(batman)等構式的形成主要受西方漫威系列電影的影響。這些電影中的人物形象具有技藝卓群、除暴安良、見義勇為等特點,符合“俠”的語義內涵,所以man都被翻譯成中文的“俠”。